ТЕМА: ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛУГАНЩИНЫ.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ.

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ.

Цели и задачи: познакомить детей с основными этапами геологической истории края, обобщить и систематизировать знания по теме, содействовать развитию памяти и мышления, воспитывать интерес к родному краю.

| План 1. Основные тектонические структуры. Взаимосвязь основных форм рельефа с тектоническими структурами 2. История геологического развития и особенности геологического строения территории Донбасса. |

| Географическая разминка 1.Пользуясь рис.16, посмотрите каково внутреннее строение Земли. 2. На какой литосферной плите мы живем? С какими плитами она граничит? |

Литосферу образуют отдельные блоки – литосферные плиты мощностью от 60 до 100 км. Они разделены глубинными разломами, но плотно прилегают друг к другу. В пределах литосферных плит выделяются платформы.

Платформа – это крупный, относительно устойчивый и тектонически спокойный участок земной коры. Платформы имеют двухъярусное строение: нижний ярус – кристаллический фундамент, верхний – осадочный чехол.

Кристаллический фундамент – это древнее основание платформы, сложенное магматическими и метаморфическими породами.

Осадочный чехол – это верхний ярус платформы, сложенный более молодыми осадочными горными породами.

|

К платформенным структурам так же относят щиты.

К платформенным структурам так же относят щиты.

| 1. Материковая 1) 3 слоя горных пород ІІІ ІІ І осадочные гранит базальт 2) мощность: 30 –70 км. 3. Переходная 1) на шельфе; 2) 3 слоя горных пород; 3) мощность: 15 –30 км. 2. Океаническая внешнее 1) 2 слоя горных пород осадочные І, ІІ, ІІІ – бпаозарлодьти литосферные внутреннее 2) мощность: 5 –15 км. плиты Рис.16. Внутреннее строение Земли | Щит – это часть платформы, в пределах которой кристаллический фундамент выходит на поверхность в виде магматических или метаморфи- ческих пород или перекрыт маломощным осадочным чехлом (до 500 м). На границах крупных литосфер- ных плит расположены складчатые области. Складчатая область – участок земной коры, в пределах которой слои горных пород смяты в складки. Это подвижные участки. Здесь происходят горообразовательные процессы, земле- трясения и извержения вулканов. К складчатым системам относят горы. Ближе всего к территории нашего края располагаются складчатые системы Крымских гор и Украинских Карпат. Они входят в состав Средиземномор- ского подвижного пояса Альпийско - Гималайской складчатой области. Вся история существования земной коры условно поделена на несколько геологических эпох складчатостей. |

| Л и т о с ф е р н ы е п л и т ы М а т е р и к о в ы е О к е а н и ч е с к и е Сдвижение Расхождение Сдвижение(подсо- плит плит вывание) плит р и ф т складчастые горы: Срединноокеанические глубоководные желоба + хребты, озеро вулканические Альпийско- Байкал,озера острова:Тихоокеанское Гималайский пояс гор ВосточнойАфрики “огненное кольцо” |

Рис.17. Движения литосферных плит

Рис.17. Движения литосферных плит

Эпохи складчатости – особые продолжительные периоды активизации горообразовательных процессов, оказавшие значительное влияние на формирование рельефа Земли. В истории Земли выделяют: архейскую (докембрийскую) складчатость, байкальскую, каледонскую, герцинскую, мезозойскую и альпийскую складчатости. Последняя из них – альпийская, не завершена и продолжается сейчас.

Наибольшей тектонической структурой, лежащей в основе территории Донбасса, является древняя Восточно-Европейская платформа. Её фундамент составляют докембрийские кристаллические породы (граниты, базальты, гнейсы, кристаллические сланцы, лабрадориты, кварциты). На поверхности в рельефе ей соответствует Восточно-Европейская равнина.

Вдоль северо-восточной границы в пределы края заходят склоны Воронежского кристаллического массива. Как и в щите, кристаллический фундамент там близко подходит к поверхности, однако везде перекрыт толщей осадочных пород в 500 м и больше. В современном рельефе – это западные склоны Среднерусской возвышенности.

Одна из крупнейших впадин Восточно-Европейской платформы – Днепровско-Донецкая впадина. Её фундамент погружён под осадочные породы на глубины от 5 тыс. м в северной

части, до 15 тыс. м в южной. Под ними расположены, скрытые под другими осадочными породами, месторождения нефти, природного газа, соли.

В рельефе впадине соответствует Приднепровская низменность, а в пределах края –

Старобельская равнина.

Донецкая складчатая область з анимает большую часть края, образовалась на месте прогиба земной коры. Здесь многочисленные слои пород (песчаники, известняки, гипс, каменный уголь и др.) во время герцинской складчатой эпохи были смяты в складки. Собранные в складки породы каменноугольной системы в средней части содержат уголь. Мощность системы достигает 15-18 км и является одной из крупнейших в мире. Система подробно изучена и охарактеризована многочисленными палеонтологическими находками, которые удостоверяют точный возраст соответствующих пород. В рельефе к складчатой области приурочена Донецкая возвышенность (или Донецкий кряж).

1. История геологического развития и особенности геологического строения территории Донбасса

Результат действия сложных процессов, продолжавшихся в течение многих геологических эр и периодов, называют геологическим строением территории.

Наука, изучающая строение, состав и историю земной коры, методы изыскания полезных ископаемых называется геология.

В ходе исследования геологических образований и комплексов пород создают геологические карты территорий. На них при помощи окраски показывают, где на поверхность земли выходят различные по возрасту образования и комплексы пород.

Выделяют относительный и абсолютный возраст горных пород.

Относительный возраст горных пород и эпох горообразования определяют на основании изучения окаменелых останков животных, растений и т. п., найденных в определенных горных породах, с учетом последовательности их наслоения.

Абсолютный возраст горных пород определяют радиологическими методами. Радиоактивные элементы, содержащиеся в горных породах, с течением времени распадаются с постоянной скоростью. В частности, уран распадается на свинец и гелий, поэтому по массе свинца в горных породах вычисляют их абсолютный возраст в годах, которые понадобились для такого превращения урана.

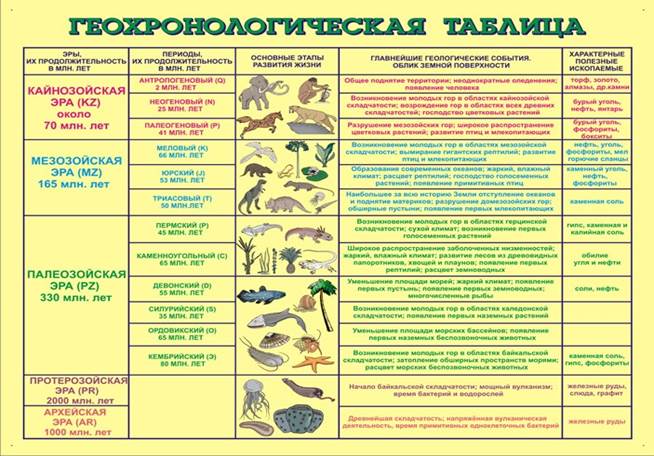

Для наглядного изображения последовательности залегания геологических образований и комплексов пород, определения их абсолютного и относительного возраста создана геохронологическая таблица (рис.18). Её ещё называют геохронологической шкалой.

Геохронологическая шкала – это наглядная система датирования, связывающая геологические слои со временем их образования. Она используется учёными для указания событий в истории Земли и связей между ними. Состоит из структурных единиц разной иерархии, границы между которыми определяются масштабными изменениями.

Геохронологическая таблица позволяет определить, какие стратиграфические системы преобладают на тех или иных территориях. Геохронологическая таблица читается снизу вверх. Названия эр и эпох происходят от греческих слов. Например, «археос» – самый древний, древнейший; «протерос» – первичный; «палеос» – древний; «мезос» – средний; «кайнос» – новый; «зой» происходит от «зоикос» – жизненный. Эры, в свою очередь, делят на периоды, названия большей части которых, происходят от тех мест, где они впервые были описаны. Например, юрская система от Юрских гор в Швейцарии, пермская – от Пермской губернии в России, меловая – по наиболее характерным породам – белому писчему мелу и т.д.

|

| Рис.18. Геохронологическая таблица |

Четвертичную систему нередко именуют антропогеновой, так как именно в этом возрастном интервале появляется человек.

Наука, изучающая физико-географические обстановки на поверхности Земли в её геологическом прошлом, называется палеогеография (от др. – греч. «палео» – древний).

В разные геологические периоды Земли были неодинаковыми соотношение суши и моря, наслоения горных пород, рельеф, газовый состав атмосферы, растительный и животный мир, ландшафты.

Палеогеографические условия – это физико-географические условия на поверхности Земли в геологическом прошлом.

Об изменениях палеогеографических условий можно судить, изучая состав горных пород, мощность, последовательность и характер их залегания, имеющиеся в них останки животных и растений.

В конце девонского периода, 385-360 миллионов лет назад, на юге Восточно- Европей- ской платформы, на том месте, где сейчас расположен Донецкий кряж, возникает внутриплатформенный прогиб, в котором накапливается толща континентальных обломочных пород, а также лав и вулканических туфов. Учёные предполагают, что этот прогиб тогда представлял собой рифт – зону раздвига и разрыва тела платформы, возможное место зарождения нового океана. По глубинным разломам прогиба проникала магма, лавы изливались на земную поверхность. Бассейн начал опускаться, и сюда приходит море, не занимая всю территорию. На обводненных приморских равнинах, стоя в воде, росли древние растения.

Во второй половине девонского периода (360 млн. лет назад) суша стала покрываться растительностью. Окаменевшие остатки растительности того времени встречаются на юге Донетчины. Уголь образуется в условиях, когда гниющий растительный материал накапливается быстрее, чем происходит его бактериальное разложение. Идеальная обстановка для этого создаётся в болотах.

Девонские образования не содержат больших месторождений полезных ископаемых, но вулканические туфы и песчаники используются в настоящее время в качестве местных строительных материалов.

Каменноугольный период или карбон (360 – 300 млн. лет назад). После отступления моря в начале каменноугольного периода территория Донбасса представляла собой заболоченную сушу, которая периодически покрывалась водами тепловодных морей. Климат был тропическим, так как территория Донбасса в то время находилась в тропическом (экваториальном) поясе. Растения каменноугольного периода образовывали первые большие леса в истории Земли.

Донецкий прогиб (ещё не кряж) в карбоне представлял собой огромную заболоченную лагунную область. Вдоль берегов росли древесные формы хвощей, которые были связаны с водой.

В болотах росли могучие деревья, основные углеобразователи того времени – плауновидные лепидодендроны, перевитые канатами лиан. На слабо увлажнённой возвышенной суше группировались голосеменные растения, а самые высокие участки заселяли предки современных хвойных. На протяжении 40 млн. лет территория современного Донбасса покрывалась морскими водами около 350 раз. Образовалась мощная 20-ти километровая толща отложений из чередующихся пластов различных осадочных пород. Погребённые в этой толще растения образовали залежи каменного угля, а остатки растений, оказались законсервированными на сотни миллионов лет. Донбасс является уникальным местом в плане находок ископаемых растений и животных каменноугольного периода.

В конце каменноугольного периода климат на Земле становился всё более сухим. Влаголюбивые гигантские папоротники, хвощи и плауны постепенно сменяли хвойные растения. На территории Донбасса в это время росли хвойные леса, оставившие после себя многочисленные окремненные стволы диаметром до 1 метра. Это стало возможным при быстром погребении деревьев под осадочными толщами, что указывает на катастрофический ход событий.

Под давлением наслоений осадков толщиной в 1 километр из 20-ти метрового слоя торфа получается пласт бурого угля толщиной 4 метра. Если глубина погребения растительного материала достигает 3 километров, то такой же слой торфа превратится в пласт каменного угля толщиной 2 метра.

На большей глубине, порядка 6 километров, и при более высокой температуре 20-ти метровый слой торфа становится пластом антрацита толщиной в 1,5 метра.

Сначала торф превращается в бурый уголь, затем в каменный уголь и в антрацит.

Происходит это при высоких температурах.

В ряде источников цепочку «торф – бурый уголь – каменный уголь – антрацит» дополняют графитом и даже алмазом, получая в итоге цепь преобразований: «торф – бурый уголь – каменный уголь – антрацит – графит – алмаз».

Пермские отложения богаты и другими полезными ископаемыми – медными рудами, которые на северо-западе Донбасса находятся в слоях песчаника.

В конце пермского периода море надолго покинуло территорию Донбасса, оставив после себя мощные пласты соленосных отложений. Донбасс представлял возвышенную территорию наподобие современного Урала. В триасовом периоде (250-200 млн. лет назад) произошло частичное опускание территории Донбасса, которая постепенно покрылась водами гигантского опреснённого залива. В конце триасового периода на территории Донбасса росли густые тропические леса. Окраска триасовых отложений Донбасса – яркая, пестрая: от красной до фиолетовой. Это свидетельствует об интенсивных разрушительных процессах выветривания, происходивших на суше в условиях жаркого климата.

В юрском периоде (200-145 млн. лет назад) территория Донбасса несколько раз покрывалась водами мелководных морей, которые оставили после себя отложения в виде разнообразных глин, песков и песчаников. 160 млн. лет назад на северо-западных окраинах Донбасса росли тропические леса. В конце юрского периода континентальный режим северо- западных окраин Донбасса сменился морским. Морской бассейн населяли разнообразные организмы, в том числе и морские рептилии.

На рубеже юрского и мелового периодов море вновь надолго покинуло территорию Донбасса. В первой половине мелового периода (145 – 65 млн. лет назад) в Донбассе росли тропические леса из папоротников, саговых пальм и хвойных деревьев. Вероятно, что в этих лесах обитали динозавры. 100 млн. лет назад море начинает захватывать обширные территории Европы. Глубина верхнемелового морского бассейна, покрывавшего в то время Донбасс, достигала несколько сотен метров. В морском бассейне жили головоногие моллюски – аммониты и белемниты, на которых охотились гигантские морские рептилии. Некоторые рептилии в конце мелового периода достигли гигантских размеров (длина мозазавров достигала до 30 м). Известна находка черепа мозазавра в окрестностях села Крымское (Луганщина). Длина донбасского мозазавра достигала 6 м.

Дно верхнемелового морского бассейна населяли колонии морских ежей и двустворчатых моллюсков – иноцерамов, раковины которых достигали до 1 метра. Окаменевшие останки этих организмов во множестве встречаются в мощных слоях писчего мела практически по всей территории Северного Донбасса.

В местах распространения известняка, каменной соли и гипсоангидритовых отложений наблюдаются карстовые явления, связанные с растворением и размывом этих пород поверхностными и подземными водами.

В результате глобальных изменений в конце мелового периода, в начале палеогенового периода (65–23 млн. лет назад) на Земле активно распространялись наиболее выносливые и развитые животные – млекопитающие. В раннем палеогене большая часть территории Донбасса представляла собой возвышенную сушу. На севере и западе Донбасса простирался мелководный морской бассейн. В середине палеогенового периода море покрыло практически всю территорию Донецкого бассейна. В море обитали древние киты и крупные акулы. Климат был тропическим.

25 млн. лет назад, в конце палеогена на северо-западных окраинах Донбасса росли густые тропические леса, образовавшие буроугольные месторождения.

Около 5 млн. лет назад в конце неогенового периода (23–2,6 млн. лет назад), море покинуло территорию Донбасса, уходя на юг. Остатки внутриконтинентального моря – Каспийское и Аральское утратили связь с Мировым океаном. Степной ландшафт Донбасса был похож на современную саванну. Климат продолжал меняться, становясь суше и прохладнее. На юго-востоке Донбасса, Ростовской области и Северного Причерноморья, жили огромные южные слоны архидискодонты, крупные лошади, олени, винторогие антилопы, крупные

бобры, страусы, гиены, мастодонты, носороги, верблюды, буйволы. Это была фауна тёплых низменностей и предгорных наклонных равнин.

800 тыс. лет назад началась эпоха четвертичного оледенения (2,6 млн. лет назад – наше время). В наиболее суровые ледниковые эпохи ледниковые покровы достигли широты Харькова. На территорию современного Донбасса ледники не проникали.

На юге Донетчины под чехлом сравнительно молодых осадочных пород находится Приазовский блок Украинского щита или Приазовский кристаллический массив. Он состоит из древних кристаллических пород, в основном – гранитов, образовавшихся 1,8–1,5 миллиарда лет тому назад на глубинах от 3 до 5 километров. Живыми свидетелями этой древности являются скалы-останцы заповедника «Каменные могилы», останец древнего вулкана на берегу реки Кальмиус.

Домашнее задание: ответить на вопрос: «Когда и в какую эру было образовано главное полезное ископаемое края?»