ГЛАВА

После смерти мамы в доме сделалось безрадостно-пусто. Костя увлекся чтением. С жадностью набрасывался он на книги – в отцовской библиотеке было много исторических и военных сочинений. Дмитрий Григорьевич сам воевал в 1812 году с Наполеоном, участвовал в Бородинской битве. Еще задолго до рождения Кости он вышел в отставку в чине подполковника и теперь на гражданской службе в Вологодской казенной палате занимал должность губернского казначея.

Он редко писал письма, мало интересовался, как живут в Новгород-Северском сыновья Константин и Сергей.

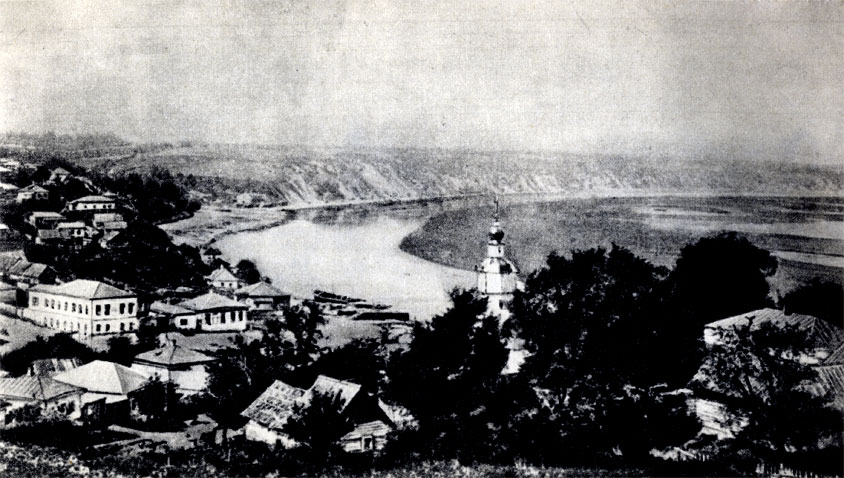

Потеряв в лице матери умного наставника, Костя окунулся в мир книжных героев – реальных и вымышленных. Он скоро понял, что его товарищи по классу знают куда меньше, чем он. И долгое время ни с кем из них не мог сойтись ближе: не соблазняли пустые затеи бездельников, не привлекало и тупое прилежание зубрил. При этом, однако, он не чуждался мальчишеских забав и, как все гимназисты, азартно носился в перерывах между уроками по кручам Десны, вступал в воинственные игры, плавал по громадной луже на плоту, сооруженном из досок монастырской ограды. Наведывался он с одноклассниками и в центр города, на грязную площадь, где под навесом деревянного балагана продавались всякие сладости – бублики и маковники, аппетитно разложенные на прилавках перед торговками в синих халатах, в островерхих головных уборах.

В гимназию ученики являлись два раза в день – утром и после обеда, а после занятий рассеивались по городу. В классах от них требовалась дисциплина, нередко подкрепляемая палями, – что означало удар линейкой по пальцам, за стенами же школы каждый был предоставлен сам себе. Только изредка инспектор Герасим Иванович навещал старшеклассников на их квартирах, пытаясь изловить слишком уж развеселившихся гуляк. Но хозяева обычно оберегали от глаз гимназического начальства выгодных постояльцев, поэтому чаще всего нашествия инспектора кончались ничем.

Костя после уроков неизменно рвался домой. Никакая дурная погода – дождь, слякоть, ветер – не могла его удержать в городе, где при желании он всегда сыскал бы себе пристанище на ночь. Но нет! Не ночевать дома даже одной ночи было для него сильнейшим мучением. Один раз за невыученный урок его оставил в гимназии учитель. Костя воспринял это наказание как страшное несчастье. Он умолял учителя отпустить его, даже плакал. Учитель не смилостивился. И вот разошлись ученики, опустела школа, остались в ней лишь инвалид – сторож Парамон да этот учитель – «варвар», обитавший одиноко при гимназии в тесной комнатушке. Костю поместили в комнате рядом, и весь вечер до него доносились звуки флейты – играл учитель, а ему подвывал пудель; учитель звонко хохотал после каждой собачьей рулады. Костя затыкал уши, чтобы не слышать через стенку этой неистовой музыки, закатистого смеха, собачьего лая. Он не мог уснуть ни на минуту и утром не выдержал, убежал – убежал только затем, чтобы дойти до дому и тут же снова воротиться в гимназию.

Друг, в конце концов, нашелся... Им стал Миша Чалый, тот некрасивый, отмеченный оспинами ученик, который при первой встрече Кости с классными товарищами назвал инспектора Герасима Ивановича добрым человеком. Костя ловил сочувственные взгляды Чалого, да и сам с любопытством присматривался к нему. Шестнадцатилетний Михаил – из числа великовозрастных старожилов класса – отличался от своих ровесников серьезным отношением к учебе. Однажды после уроков он подождал Костю у выхода из гимназии и сказал:

– Пойдем вместе? – Оказалось, что он жил под Замковой горой, на полдороге до Костиного хуторка.

Они пошли вместе. Была поздняя осень, но стояли солнечные, ясные дни. С низовья, с заречных просторов тянуло влажной свежестью; оголенные, осыпавшие листья деревья глухо стучали почерневшими ветками, мир природы был лишен своей нарядной красоты, но сохранял необъяснимую прелесть пронзительно-чистых далей, умытых недавно пролившимися обильными дождями.

– Хорошо, правда? – спросил Чалый, вдыхая всей грудью прозрачный воздух, и начал увлеченно рассказывать, как любит он бродить по окрестностям Новгород-Северского, сидеть на берегу Десны или на Замковой горе.

Не сговариваясь, они сразу направились на Замок и сели на бугре у провалов, бросая камешки в бездонные трещины. В городе бытовала легенда, будто в глубине этих пещер спрятаны несметные сокровища, но охраняет их стоглавый змей. Не веря в сказку про змея, они посмеялись, однако спуститься вниз не решились – по тем же слухам, немало смельчаков, охотников до богатых кладов, оставили там свои жизни. Предания, прошлое родного края волновали Мишу Чалого, как и Костю Ушинского. И вообще, поговорив о гимназии, о товарищах, об учителях, они обнаружили много общего. Только совсем непохожей на Костину была домашняя жизнь Чалого.

Его воспитанием в семье никто и никогда не занимался. Отец – мелкий лавочник – пристрастился к спиртному и все до гроша пропивал, мать, выбиваясь из сил, не ведала, как прокормить, кроме сына, еще двух маленьких дочерей.

Светила ему в этом темном царстве домашнего неуюта лишь одна путеводная звезда: дедусь Алексей Иванович. Миша помнил его стареньким, немощным, почти ста лет от роду, неподвижно сидящим на своей лежанке. Потомок гайдамака Саввы Чалого, когда-то величественный, высокий, с широкой бородой, смотрел он из-под густых бровей кротко и беспомощно. Но до конца дней был в доме главою семьи – живым укором всякому безобразию.

Умер дедусь год назад, и для Миши тогда чуть не оборвался интерес к верной жизни. Забросил он учебу, шлялся по монастырской слободке в сообществе двух двоюродных братцев-искусителей, которые уже давно оставили гимназию. Да опомнился, вернулся в школу, захваченный неистребимой мечтой: стать ученым человеком!

Костя слушал товарища и думал – не у одного Чалого, у многих бородачей, что сидят с ним в третьем классе, охоту к учебе отбила начальная школа: много лет провели они в пекле поветового училища, да мало приобрели знаний. И сейчас – в гимназическом раю – все ли так хорошо? Почти про каждого учителя хоть анекдот рассказывай! Француз Терех совсем не знает русского языка – переводы за него готовит супруга. А математик Бонче? Вечно путается у доски в формулах и задачах. Вызубрит урок, а начнет объяснять и на половине споткнется. Стоит перед доской да знай нюхает табак, прочищая мозги. А хорошим ли манерам может научить инспектор Герасим Иванович, если он, следя за порядком, наводит его лишь кулаками и палкой? Недавно захватил гимназиста на гулянке и отдубасил его – воспитатель называется!

– Герасима ты не замай, – заступался за инспектора Чалый. – У него сердце есть. А ежели дерется, так иные хлопцы одну силу и признают, слов не понимают.

– Потому и не понимают, – стал спорить Костя. – Душу-то человека с детства развивать надо.

– Лучше уж палкой, чем директору ябедничать, – настаивал на своем Чалый. – Герасим-то Илье Федоровичу никогда не жалуется.

– Мудрено и жаловаться, когда директор почти в гимназии не бывает.

В этом он был прав. Не балуя гимназию частыми посещениями, директор Илья Федорович Тимковский, однако, оказывал на учеников благотворное влияние. Был он для своего времени личностью незаурядной, человеком очень образованным – профессор Харьковского университета, доктор прав и философии, член Великобританского и Геттингенского ученых обществ! Харьковский университет Тимковский покинул из-за болезни и поселился в деревне Турановке, в сорока верстах от Новгород-Северского. Приняв на себя обязанности директора гимназии, он как педагог придерживался передовых воззрений – это ведь, таясь от него, инспектор Герасим Иванович пускал иногда в ход кулаки. Тимковский же был принципиально против телесных наказаний. И требовал от учителей, чтобы они изгоняли зубрежку, добиваясь хорошего, сознательного усвоения учениками каждого урока. С русской словесностью гимназисты знакомились по учебнику Тимковского «Опытный способ к философическому познанию русского языка». Правда, в литературе Тимковский придерживался консервативного направления, поэтому не только Жуковский и Пушкин, но даже Карамзин не включался им в число образцовых русских писателей. Любитель пышного слога и пафосной декламации, Илья Федорович преклонялся перед римскими поэтами и первое место в преподавании отводил латыни.

Появляясь в гимназии в конце декабря перед роспуском воспитанников на рождественские каникулы, он собирал всех в залу и произносил страстную речь. Начинал директор обыкновенно с какой-либо крылатой латинской фразы.

– Синэ ира эт студио! – восклицал он. – Без гнева и пристрастия!

Тимковский красочно развивал мысль данного выражения, принадлежащего древнеримскому историку Тациту, применительно к жизни гимназистов, а окончив речь, давал ученикам старших классов несколько тем для сочинений и отбывал в свою Турановку до поста.

В великий пост он непременно принимал участие в богослужении, когда читался покаянный канон Андрея Критского.

Но особенно торжественно, празднично и размашисто проводились экзамены. Тут уж Тимковский в полной мере проявлял свое благоговейное отношение к науке вообще и к древним писателям в частности. Он привозил с собой целую кипу книг в красивых кожаных переплетах, садился, как на трон, в высокое кресло перед длинным, покрытым красным сукном столом, и с утра до вечера неутомимо экзаменовал учеников, заставляя читать латинских авторов без подготовки, с листа. Восторг и похвалы вызывали у него гимназисты, свободно переводившие произведения Вергилия, Овидия и знаменитые речи Цицерона. Впрочем, терпеливо выслушивал он и тех, кто знаниями не блистал, – подолгу не отпускал от себя, помогал разбираться в трудностях перевода.

Всегда ровный, спокойный, он сохранял олимпийскую невозмутимость, даже когда вокруг все суетились. Самый вид почтенного старика с живыми глазами, его искренняя увлеченность поэтами древности, преданность духу творчества, звучный голос и авторитет имени производили на гимназистов неотразимое впечатление. Невольно следуя примеру директора, они начинали относиться к товарищам, блестяще знавшим латынь, с чувством особого уважения. Директор уезжал, а слава отменного латиниста долго держалась за тем или иным учеником.

ГЛАВА

Дружба Кости с Чалым крепла, однако вскоре стало заметно, что характеры у них несхожие. Оба они любили природу, но если Чалого тянуло охотиться – у него было ружье! – то Костя никак не мог понять этого удовольствия «убивать птичек». У обоих друзей была похвальная черта – скромность, однако скромность Кости никогда не переходила в смиренность.

Первый же экзамен показал разницу мальчишечьих натур.

Тимковский дал задание – писать сочинение на тему «Израненный грек возвращается из-под Трои». Костя Ушинский написал толково, обстоятельно, но в очень спокойной манере. И когда вышел к экзаменационному столу, то прочитал сдержанно. Он знал, что директор любит пышность слога и декламацию с пафосом, и все-таки не стал подлаживаться под его вкус. Он и не заслужил лестного отзыва – Тимковский остался недоволен сухостью изложения.

А Михаил Чалый развернулся вовсю:

– Что предвещает этот шум, наполнивший священную Элладу? – велеречиво начал он свое выступление. – Куда бегут эти бурные волны населяющих ее народов?..

Директор, довольный, прервал:

– Прекрасно! — И тут же причислил Чалого к тем ученикам, которые были достойны огласить свои сочинения на общегимназическом торжественном акте.

Костя Ушинский с иронией относился к подобному успеху. Тешить собственное тщеславие было не в его правилах. Да еще кривить душой. Когда Чалый увлекся писанием стихов и с надеждой спрашивал: «Ну, как?» – Костя, послушав его стихи, честно ответил:

– Нет, Миша, поэта из тебя не получится.

А когда новый учитель французского языка мосье Дениз пустился восхвалять Наполеона, Ушинский встал и во всеуслышанье заявил, что этот прославленный император – диктатор и деспот.

Так смело он высказывал и твердо отстаивал свои убеждения с самых ранних лет. И до всего доходил собственным умом.

Однажды в классе его увидели с толстым томом Шиллера на немецком языке. Раскрыв книгу, он углубился в чтение. Ушинский слабо знал немецкий, и товарищи решили: «Пускает пыль в глаза». Однако он действительно читал без словаря.

– Что же ты понимаешь? – удивился Чалый. – Без лексикона, не зная многих слов?

– Отдельные слова остаются неизвестными, – ответил Костя, – но я стараюсь понять следующую мысль, тогда и предыдущая становится ясной. Зато быстрее выучу язык.

Со временем он и вправду стал свободно понимать и легко переводить с немецкого.

Длительные прогулки по пустынным кручам ему вскоре пришлось опять совершать одному. Чалый, помогая матери содержать младших сестер, был вынужден заняться репетиторством. Он даже переехал на квартиру, которую один из местных помещиков снял для своих сынков. Поселившись вместе с ними, Михаил подтягивал их в учении. На встречи с другом, на развлечения у него уже не хватало времени.

Оставаясь один на один с природой, Костя внимательно следил за каждой переменой в ее облике. Тающий снег, чернеющий лед реки, проталины в саду, прилет птиц, шумно бегущие с гор ручьи – все было предметом его пристального изучения. Он так увлекался этими наблюдениями, что забывал обо всем на свете.

Завороженный впечатлениями бытия, медленно шагал он в одиночестве и невольно поддавался искушению фантазировать. Он придумывал какую-либо героическую историю, участником которой делал самого себя. Знакомая местность при этом, конечно, преображалась – восстанавливались полуразрушенные валы, поднимались зубчатые стены, а тихий монастырь превращался в неприступную цитадель.

Воинственные легенды Новгород-Северского при этом причудливо переплетались со сказаниями удалого казачества или вычитанными из книг Вальтера Скотта волнующими приключениями. Не было в этих фантазиях места лишь событиям из реальной жизни: то, что окружало Костю, казалось ему серым, будничным, малоинтересным.

Впоследствии он сам осознал, что слишком большое уединение, длинные, более чем полуторачасовые прогулки в гимназию и назад по кручам Десны в соединении с несколькими десятками путешествий и романов, которые он прочитал в библиотеке отца, слишком рано и сильно развили в нем мечтательность.

Учился Костя легко. Его выручали большие способности. Частенько, не приготовив урока, лишь на ходу ознакомившись в классе с заданием учителя, он отвечал не хуже, а даже лучше тех учеников, которые все тщательно выучивали дома. Но в последних классах он запустил занятия – в 1838 году случились два важных события, одно дома, другое в гимназии, которые многое изменили в Костиной жизни.

В доме появился отец. Приехав наконец из Вологды, он женился. Мачеха Кости оказалась женщиной неплохой, но ее любовь к шумным празднествам наполнила тихий домик Ушинских гостями, музыкой, танцами; балы и пирушки, собиравшие в основном военных, не прекращались ни днем ни ночью. У Кости даже не было места для приготовления уроков, привычного уединения на хуторе он более не находил. Не возникло и душевной близости с отцом. Костя почувствовал себя чужим в доме.

Не поэтому ли Ушинский за всю жизнь никогда и нигде не упоминал об отце – ни в одном из писем к друзьям, ни в одной из книг. Только в статье, написанной им уже в сорокалетнем возрасте, есть строки: «Вот папаша, обладающий грубейшими манерами полкового писаря, заботится об аристократичности своих детей и колотит сынишку за то, что он поиграл с сыном дворника». Не намек ли это на Дмитрия Григорьевича, который всемерно стремился укрепить свое положение в избранном обществе и в 1838 году вписал в дворянскую родословную книгу Черниговской губернии и сына Константина. Ушинский потом во всех документах указывал, что он «из дворян». Но он всегда был истинным демократом, испытывая непримиримую неприязнь к людям, которые кичились «высоким» происхождением.

Изменилась поздней осенью 1838 года атмосфера и в гимназии. Внезапно разнеслась весть: приехал директор! Обычно посещениям Тимковского предшествовала суета инспектора и возня сторожей, натиравших пол. А тут необычный приезд: Герасим Иванович таинственным голосом передал приказание – всем собраться в зале.

Пока гимназисты сходились, Тимковский стоял на излюбленном месте под портретом военного губернатора Малороссии Репнина. Окинув воспитанников грустным взглядом, он достал из кармана приготовленную речь.

– Дети! Я вас оставляю. Пишите отцам вашим, что меня с вами уже нет. – Тут он не выдержал и зарыдал.

Заплакали и многие ученики. Красноречивый доктор философии на этот раз едва ли и закончил бы свою прощальную речь, не запиши он ее заранее...

А через две недели появился новый директор – бывший военный, штаб-лекарь Батаровский. Оказалось, что Илья Федорович навлек на себя гнев вышестоящего начальства тем, что, редко бывая в гимназии, с запозданием отвечал на служебные бумаги.

Батаровский начал свою деятельность с уверений, что изгонит «тимковщину». Входя на цыпочках в классы, он вкрадчиво-вежливым голосом внушал воспитанникам, что отныне будет наблюдать за ними неукоснительно и строго. За этими обещаниями, однако, не последовало никаких нововведений. Да и самого штаб-лекаря ученики видели не чаще, чем прежде Тимковского.

Но когда подошел очередной экзамен, ученики остро ощутили, чего они лишились, потеряв прежнего директора. Уже не было ни торжественности, ни праздничности. Батаровский сидел за экзаменационным столом ко всему безучастный, вопросов не задавал и отметки выставлял несправедливо, сообразуясь лишь с годичными баллами. Экзамен превратился в пустую лотерею.

Благоговейного отношения к наукам со стороны директора и учителей гимназисты больше не видели. «Тимковщина» и впрямь была изгнана, зато воцарились формализм и казенщина. К сплошной зубрежке свелось учение, вконец разболтались лентяи-гуляки, а деятельные натуры, такие, как Ушинский, остались предоставленными самим себе...

А между тем в старших классах многие гимназисты начинали серьезно задумываться о жизни. В заветные тетрадки переписывались запрещенные стихи, в рукописи читался и перечитывался «Ревизор». Острое любопытство вызывали учителя-поляки.

Поляков было много в то время на Украине. В поведении многих из них подчас можно было уловить отзвуки восстания 1830 года, направленного против российского самодержавия. Политические разговоры в открытую, конечно, не велись, но враждебность к себе со стороны некоторых учителей-поляков учащиеся ощущали. Физик Доморадский, например, демонстративно нюхал табак из табакерки с портретом вождя польского восстания Костюшко.

Осмысливались и события декабристского восстания – факт недалекой истории, всего пятнадцатилетней давности. Ученики-старожилы шепотом рассказывали, как десять лет назад начальство с треском изгнало из стен гимназии «крамольников», проявивших интерес к «Донесению следственной комиссии». Даже этот официальный правительственный документ был запрещен для гимназистов – ведь малейшее упоминание о лицах, поднявших руку на самодержавную власть, казалось блюстителям порядка страшным преступлением. Начальство куда с большей терпимостью относилось к пьяным дебошам гимназистов, нежели к попыткам рассуждать о политике. Пустоголовые пропойцы были менее опасны, чем доморощенные умники.

Гимназист Ушинский ходил в умниках. Товарищи его так и называли – «философ».

Придя однажды к Чалому, он долго разглядывал висевшие на стенах литографии – малохудожественные, но, по замыслу авторов, весьма поучительные картинки. Одна из них изображала женщину с малюткой на коленях; женщина поила ребенка из блюдечка молоком, а надпись внизу гласила: «Жизнь человеческая». Костя вдруг воскликнул:

– Нелепость! Неужели в этом процессе питания состоит жизнь человеческая? Выкормить человека, вырастить – это еще не все! А зачем вырастить?

Перед уроками в классе он теперь обычно молча вышагивал, заложив руки в карманы, и не принимал участия во всеобщей суете. Если же вступал в разговор, то выкладывал свои мысли с юношеской категоричностью, суждения его звучали предельно сжато, почти афористически: «Духовное развитие отражается в наружности человека». Или: «Всякая сила – слепа». Развивая мысль о силе, которая одинаково готова творить и разрушать, смотря, какое ей дано направление, он добавлял: «Все решается наклонностями человека и его убеждениями».

Убеждение – вот качество, которое он считал самым главным в человеке. И презирал тех, кто не имел убеждений. Беспринципные люди становились для него личными врагами.

Вокруг были, конечно, разные люди. И добросовестные ученики, такие, как Чалый. И откровенные лентяи или бездарнейшие «практики», как Алеша Пролаз. Этот Пролаз умел вывернуться из любого положения. Урок он отвечал так, что вообще никто не понимал, знает он что-нибудь или не знает. «Не молчит же», – думал преподаватель и ставил тройку.

На уроке французского языка, пользуясь тем, что учитель плохо знал русский, Пролаз выдумывал такой перевод, что все покатывались со смеху. Но не с каждым преподавателем мог он позволить себе такую вольность. А Костя смотрел на этого Пролаза и видел: растет из него подхалим, угодливый перед одними и жестокий с другими.

Привлекала личность единственного в классе среди малоросских панычей москаля Миколы из города Трубчевска. Сохраняя свой орловский тип, этот Микола-Русский постоянно подвергался насмешкам со стороны товарищей, особенно приставал к нему Григорий Лавриненко. Но Микола-Русский держался с достоинством, добрый и бесхитростный...

Чем ближе подходило время выпускных экзаменов, тем тревожнее становилось на сердце у многих гимназистов. От первых классов поветового училища вместе с Михаилом Чалым и другими старожилами добралось до выпуска всего четырнадцать человек. Эти гимназисты, как и те, кто пришел в класс позже Кости Ушинского, хотели теперь добиться самых лучших успехов, чтобы или продолжать учебу дальше, или удачно устроиться на казенной службе.

Чалый мечтал поступить в Киевский университет, многие хотели попытать счастья в Харьковском, а Константин Ушинский... По правде сказать, он очень волновался, думая о предстоящем последнем экзамене. Не тревожили его предметы гуманитарные – словесность, история, их он знал отлично, не очень беспокоили и языки – латынь, немецкий, особую тревогу вызывала математика. И не потому, что Константин Ушинский относился к ней несерьезно. Уж очень плохо преподавал Бонче-Осмоловский. Почти для всех семиклассников и алгебра, и аналитическая геометрия были камнем преткновения.

– Давай готовиться вместе, – предложил Ушинский Чалому.

Михаил согласился, они начали заниматься сообща. Однако настроение у Кости не улучшалось – он часто мрачно молчал, накатывалась на него угрюмая хандра. Бывало, придет к Чалому и, даже не поздоровавшись, отправится в сад, ляжет там под яблоней на траве, закинув руки за голову, и застынет часа на два, глядя в небо. Михаил, сидя в комнате, занимаясь, сделает вид, будто не замечает состояния товарища, и спустя какое-то время Константин подойдет, заговорит...

Что же было причиной таких настроений? Только ли предэкзаменационная тревога? Нет! Думы куда более серьезные. О сложных противоречиях жизни. О царящей вокруг несправедливости... Григорий Шабловский – сын городского головы, повеса, гуляка, дебошир – ни на секунду не сомневался, что он-то окончит гимназию великолепно. И не потому, что хорошо учился, а именно потому, что его отец такой значительный в городе человек. Да и сам Гришка – первый тенор гимназического хора: за это ему несомненно будет поблажка!

А разве справедливо поступили с историком Ерофеевым?.. Ерофеев был любимым учителем гимназистов. Во-первых, он прекрасно преподавал. Он не ограничивался тощими казенными учебниками, а зная языки, знакомил учеников с фактами средней и новой истории по книгам солидных иностранных авторов. А во-вторых, он был замечательный собеседник, эрудит, знаток литературы, тонко чувствующий художественное слово. И не от словесника Китченко, а именно от Ерофеева услышали гимназисты еще в самом начале учения о таланте Гоголя. Они удивились однажды той высокой оценке, которую историк дал автору небольшой повести «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

– В этой смешной повести, господа, – сказал Ерофеев, – проглядывает значительное дарование. Судя по началу, от молодого писателя можно ждать гениальных произведений.

Так вот, этот самый Михаил Гаврилович, прямой, искренний, умный, отважился вступить в борьбу с новым директором. В Новгород-Северский приехала какая-то графиня – полуразорившаяся, но с большими претензиями. Она потребовала, чтобы преподаватели гимназии обучали ее детей прямо на дому. Директор Батаровский угодливо согласился, приказал учителям, и все учителя подчинились. Все, кроме Ерофеева. «Это ни с чем не сообразно!» – воскликнул он и отказался ехать к барыньке, усматривая в этом требовании умаление человеческого и профессионального достоинства учителей. Протест Ерофеева обозлил Батаровского. Когда для ревизии в гимназию прибыл попечитель, Батаровский нажаловался на Ерофеева, и тот получил выговор.

Чего стоило образованному учителю при его благородном самолюбии перенести необоснованное обвинение! Ерофеев немедленно подал заявление об уходе из гимназии. Только необходимость завершить учебный год задержала его на месте. И он еще поставит свою подпись на документах выпускников Новгород-Северской гимназии в 1840 году. Однако его учительская карьера была кончена...

А как дальше жить в этом мире им, завершающим учение в гимназии? Ведь делать-то что-то надо? Кем-то быть надо? Надо же куда-то стремиться, вступая в этот мир – несправедливый, суровый, даже жестокий, построенный на торжестве силы невежественных людей...

Выпускные испытания прошли для Ушинского неудачно. Он вытянул на математике невыигрышный билет. И запутался при ответе. А вернее будет сказать, что свою педагогическую несостоятельность продемонстрировал на этом экзамене учитель Бонче-Осмоловский: многие его воспитанники перед лицом авторитетной комиссии показали весьма низкие знания по математике.

Позже, когда уже взрослым человеком Ушинский познакомился с постановкой образования в разных губерниях России и за границей, он сделал вывод: Новгород-Северская гимназия стояла в тогдашней России не ниже, а выше многих других подобных заведений в учебном отношении. Конечно, собственно воспитательной части, как пишет Ушинский, тогда просто не существовало. «Мы узнавали только кое-что то из той, то из другой науки, но любили и уважали то, что узнавали, и это уже было много».

Ушинскому был вручен не аттестат, а лишь увольнительное свидетельство, в коем помечено, что он «при превосходных дарованиях старание к приобретению знаний употребил посредственное». И не было сделано для него никаких поблажек, как для иных выпускников, к которым начальство благоволило. Толстяк Шабловский с такими же «успехами» по математике все-таки удостоился аттестата!

– Ну, ничего, – сказал Константин, беря в руки свидетельство. – Я докажу им, что стою аттестата больше, чем какой-нибудь знатный лоботряс!

Он уже знал, что будет делать дальше. Желанной целью маячил перед ним Московский университет.

Чалый выезжал в Киев – заслужил право учиться за казенный счет в Киевском университете. Отправлялись в путь и те, кто выбрал университет в Харькове. Москва казалась недосягаемой. Но нашлись Ушинскому и попутчики: у одноклассника Василия Глотова был брат Семен, окончивший Новгород-Северскую гимназию за несколько лет до этого. Он учился в Москве и писал оттуда письма, соблазняя земляков привольной студенческой жизнью.

Константин решил получить высшее юридическое образование в учебном заведении, слава о котором гремела по всей России. Да и в самом слове «Москва» скрывалось ни с чем неизъяснимое очарование. Кремль, Иван Великий, Кузнецкий мост – эти названия были близкими, родными. Сколько раз, в раннем детстве, дремля в углу дивана, слышал он их в разговорах отца и матери. И если уж говорить точнее – это он, Костя, соблазнил Василия Глотова поехать в Москву.

В конце июня ранним солнечным утром они выехали, наняв троечного извозчика – скромные средства не позволяли ехать на почтовых. Прощание с домом печалило Костю – впервые отрывался он от родных мест так надолго. Но к невольной грусти примешивалось и отрадное чувство – широкий мир, о котором столько мечталось, открывался наконец впереди. И вот за спиной красивые горы, с которых удалой князь Игорь отправлялся на половцев; скрылись и главы Спасова монастыря.

Ехали двенадцать дней – мимо Мценска, Орла, Тулы... Эти города казались им, не видевшим до того времени ничего лучше Новгород-Северского, неописуемо красивыми и громадными.

Но что же почувствовали они, когда ямщик еще до света разбудил их, спавших в кибитке, громким возгласом:

– Господа, не хотите ли взглянуть на Москву?

Сон в минуту слетел с Ушинского, он вскочил и, стоя на передке, во все глаза смотрел, не понимая, неужели это один город обхватил полгоризонта? Москва была еще далеко, едва виднелась в светлом утреннем воздухе, но уже покоряла своим величием. Потянулись бесчисленные деревеньки и поместья, обступавшие матушку Белокаменную со всех сторон. Но вот и застава – документы показаны, шлагбаум открыт, кибитка застучала по городской мостовой в путанице кривых улочек.

Остановились неподалеку от Сухаревой башни, и, едва были внесены в номер вещи, Константин развязал чемодан, переоделся и через четверть часа уже выходил за ворота гостиницы.

– Куда так торопишься? – спросил ямщик.

– В Кремль, голубчик... Кремль хочу посмотреть.

Москва поразила его – и Сухарева башня, куда вода поднимается, чтобы потом взлететь красивым фонтаном на какой-нибудь площади; и блестящие магазины Кузнецкого моста с саженными стеклами; и громадный театр, глядя на который, задрав голову, можно потерять фуражку; и Охотный рынок, где, казалось, собралась ярмарка; Китай-город с громадным гостиным двором; прекраснейший памятник Минину и Пожарскому... Но все эти впечатления померкли, когда, оставив тряские дрожки, прошел он за стены Кремля. Стоя на небольшой площадке, Костя был окружен златоглавыми соборами, церквами, дворцами. Какой-то человек, заметив его изумленный вид, взялся за полтинник показать весь Кремль.

Семен Глотов встретил земляков с шумной радостью, с распростертыми объятиями и поцелуями. Громогласно объявив о своем желании содействовать в устройстве на квартиру, он тут же потребовал деньги «на обзавод». Собрав же их малую толику, исчез бесследно. И появился лишь через неделю – опухший, хмурый, виноватый... Все пропил... Брат его, Василий, еще в гимназии тоже изрядно поклонявшийся Бахусу, последовал примеру старшего братца и вскоре куда-то сгинул. Костя понял: с такими товарищами ему не по пути. Он снял дешевую комнатушку недалеко от здания университета и подал на имя ректора прошение о допуске его к вступительным экзаменам.

Он сдал их успешно и был зачислен на юридический факультет.

ГЛАВА

«Жизнь человечества остановилась бы на одной точке, если бы юноши не мечтали».

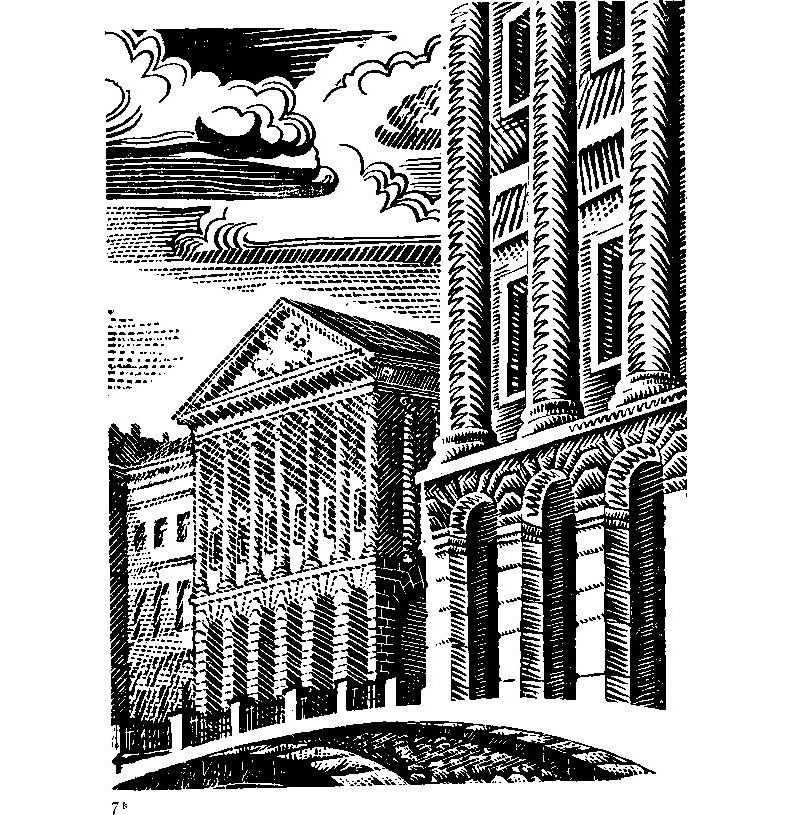

С глубоким волнением входил студент Константин Ушинский в здание университета на Моховой улице. Открытый в середине XVIII века стараниями великого Ломоносова, Московский университет за восемь с половиной десятилетий выпестовал столь многих знаменитых людей России, что одно воспоминание о них вызывало душевный трепет. Шагая по гулким коридорам, распахивая двери в просторные кабинеты, Константин представлял, как учились и мужали здесь будущий опальный сатирик, враг Екатерины, издатель язвительного «Трутня» – Новиков и автор знаменитого «Недоросля» – Фонвизин. А в недалеком прошлом студентом Московского университета был Александр Полежаев, сочинивший свободолюбивую поэму «Сашка», за которую Николай отдал поэта в солдаты и сослал на Кавказ. Начинал здесь учиться десять лет назад и Виссарион Белинский, да был исключен якобы из-за «плохих» способностей... А теперь этот «неспособный студент» стал всероссийски известным критиком – его статьи увлеченно читали и московские студенты, с нетерпением ожидая каждый номер «Отечественных записок» из Петербурга. «Есть Белинского статья?» – «Есть!» И она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами, и… трех-четырех верований, уважений как не бывало», – вспоминал позже Герцен.

...Гудели переполненные аудитории, звонкоголосо шумел дешевый трактирчик «Великобритания». Это был своеобразный студенческий клуб – здесь можно было не только перекусить, но и узнать политические новости, просмотреть газеты, найти популярную книгу. На стене тут висело расписание лекций, служители предупреждали посетителей о начале занятий.

Когда в «Великобритании» за столиками было полно студентов, это наверняка означало, что в данную минуту на кафедрах находятся малоинтересные профессора. То ли дело, когда лекции читали историк Грановский или кумир будущих юристов правовед Редкин. Тут уж «Великобритания» пустела!

Россия еще задыхалась под гнетом реакции, охватившей все стороны жизни после казни декабристов. Николай I усиленно насаждал охранительную теорию, которую выразил триединой формулой министр просвещения граф Уваров: «православие, самодержавие, народность». Передовые люди России ее не принимали. Однако добровольные защитники этой официальной самодержавной «народности» сыскались и в Московском университете – ими стали историк Погодин и его друг – профессор словесности Шевырев.

«Кто мы? Когда мы? Откуда мы? Где мы? И что мы?» – такие вопросы ставил Погодин в своих лекциях, но слушать его почти никто не хотел, как, впрочем, и Шевырева, который в отличие от грубоватого Погодина распространялся о литературе певуче-изысканным стилем, многословно, но малосодержательно – записывать его было легко: за час набиралось существенных мыслей едва ли на полстранички. Зато любил Шевырев к месту и не к месту цитировать итальянских поэтов, хвалясь произношением чужого языка. И при всей своей слащавой изысканности становился остервенело злым, едва речь касалась русских писателей-реалистов. Небольшого росточка, тщедушный, с каким-то смешным квадратным брюшком, он свирепо нападал на Гоголя, ставя его ниже третьесортных бездарных сочинителей.

– Ай, Моська, знать она сильна! – смеялся Ушинский, и товарищи поддерживали его – им Шевырев так же не нравился, как и Погодин.

Конечно, студенты были тоже разные. Отпрыски родовитых дворян, щеголявшие французским языком, мундирами с треуголками и белыми перчатками, болтали лишь о балах да рысаках. Были они надменно-спесивы со своими ровесниками-разночинцами. А иные из будущих юристов проявляли лакейское угодничество перед влиятельными профессорами – раболепно записывали лекции, лишенные всякой научной ценности, из подхалимства делали визиты будущим экзаменаторам.

Ушинский смеялся как над великосветскими львами, так и над верноподданными холуями. Из среды аристократов он выделял одного лишь князя Владимира Черкасского. Черкасский был человек целеустремленный, эрудированный, учился с большой серьезностью. Он и закончил университет первым кандидатом, Ушинский занял второе место.

Аристократы редко посещали трактир «Великобритания». Они для себя облюбовали более дорогую кофейную Печкина. «Великобритания» же была центром студентов-демократов. В их кругу Константин Ушинский стал пользоваться авторитетом с первых дней университетской жизни.

Товарищей поражала его удивительная память. Он легко запоминал даты, формулы, цифры. В раз<