Как личность, Сведенборг не отличался чем-либо примечательным: у него были совершенно простые привычки обычного человека, он застенчиво пил чай и кофе, словно старая дева, славился добрым отношением к детям. Старомодный даже по понятиям восемнадцатого столетия, философ носил шпагу и одевался в бархат в компании, а когда отправлялся на ежедневную прогулку, то брал с собой трость с золотым набалдашником. Хотя, как правило, пишут, что у него был рассеянный взгляд и отсутствующий вид, к концу жизни у Сведенборга был обширный круг последователей, включая коронованных персон Швеции.

Сведенборг поразительно рано начал свою карьеру ученого, занимаясь исследованиями во многих различных областях — анатомии, физиологии, металлургии, прикладных науках, астрономии, чистой математике. Но в 1744 г. (в возрасте пятидесяти шести лет) он пережил религиозный кризис, в котором, по утверждению философа, ему открылось прямое видение тонкого духовного мира. Затем он создал тридцать томов, в которых говорил на латыни о своих откровениях.

Сведенборг утверждал, что у него были сверхъестественные видения, он совершал «астральные» путешествия на планеты и беседовал с Иисусом. Согласно мистику, люди существуют одновременно в физическом и в духовном мирах, но после смерти сохраняется память только о духовном мире. Жизнь после жизни или «потусторонняя» жизнь протекает в относительно светском месте, где даже у ангелов есть половые сношения. Существует ад, но без сатаны или бесов, а также рай, во многом подобный Земле, но с той разницей, что он населен бесплотными духами.

Ядро послания Сведенборга заключается в том, что Бог, рай и ад не трансцендентальны или расположены «где-то там», а находятся внутри нас. К разочарованию ортодоксальных христиан, Христос, судя по откровению, не подвергался распятию во искупление людских грехов, так как все поистине божественные явления происходят внутри нас, а не во внешнем мире. Следует отказаться от основ протестантизма и католицизма — таких, как Троица или доктрина о предопределении. Ведь искупление грехов относится исключительно к персональным усилиям в духовной жизни.

В июне 1759 г. Сведенборг вернулся из Англии в родную Швецию и остановился в Гётеборге — первом порту, в который вошло судно. 19 июля он присутствовал на обеде в этом городе в доме известного бюргера Уильяма Кастела. На обед были приглашены представители избранного общества. Обедающие обратили внимание на то, что Сведенборг очень бледен. Казалось, он чувствовал себя очень неловко.

Вскоре Сведенборг извинился, сказав, что ему нужно подышать свежим воздухом, и вышел в сад. Когда он вернулся, то рассказал обедающим, что в Стокгольме (находившемся в 300 милях) только что возник пожар, который быстро распространяется. Позднее, приблизительно в 8 часов вечера, мистик заявил:

— Слава Богу, пожар потушили в трех шагах от моего дома!

Губернатор провинции прослышал об этом экстраординарном званом обеде, пригласил Сведенборга, расспросил его и подробно записал его рассказ о видении. Через несколько дней из Стокгольма прибыл курьер, подтвердивший: действительно, вечером 19 июля вспыхнул большой пожар. Он рассказал о пожаре, и этот рассказ полностью совпадал с сообщением Сведенборга о своем видении.

Репутация Сведенборга, уже известного как ясновидца, окрепла. Его пригласили в королевскую семью Швеции, которой он предоставил другие доказательства своих возможностей и в спиритизме, и в медитативной мистике.

Сведенборг оказал глубочайшее воздействие на философа Иммануила Канта. Некоторые исследователи Канта утверждают, что его философия представляет собой бесконечную борьбу между мистицизмом Сведенборга и скептицизмом Дэвида Юма. Но, возможно, в более позднее время величайшим сторонником шведского философа был психолог Карл Юнг. Его взгляды, предполагающие «единый мир» (единство физического и духовного), мысли о Боге, как о силе внутри нас, а также «синхронность» (одновременность в пространстве и во времени важных событий, что непосвященные воспринимают в качестве случайного совпадения), абсолютно совпадали с Сведенборга. Вот каким образом Юнг объясняет странные события 19 июля 1759 г.: «Произошло… сужение порога сознания, что предоставило ему доступ к абсолютному знанию. Пожар в Стокгольме в определенном смысле полыхал и в нем самом».

Смесь науки и мистицизма у Сведенборга великолепно символизирует двуликого Януса восемнадцатого столетия в целом.

Пока такие философы, как Беркли, Кант и Юм, поднимали эпистемологические (гносеологические или относящиеся к теории познания) вопросы, которые продолжают волновать лучшие умы мира и поныне, простые люди подвергались публичным казням. Вора, укравшего яблоко, могли отправить на виселицу согласно «кровавому кодексу» Англии.

Опустошающие «Диалоги относительно естественной религии» Юма оказались настолько разрушительными для обычной христианской веры, что великий шотландский философ не осмелился опубликовать их при жизни. А между тем, в темных отсталых районах мира, которые начинали входить в европейскую орбиту, первобытные люди поклонялись акулам, крокодилам и змеям. Эти первобытные верования были насильно завезены в Европу в 1759 г., когда Франция и Британия боролись за господство в Вест-Индии. Из пятнадцати миллионов рабов, привезенных из Западной Африки в Новый Свет в восемнадцатом столетии в период процветания работорговли, приблизительно 42 процента отправлено в Вест-Индию. Многие из этого количества (10 000-12 000 рабов в год) привезены из королевства Дагомея, которое переживало великий период в восемнадцатом и девятнадцатом столетиях.

Вместе с рабами Дагомея экспортировала и темную языческую религию вуду — поклонение змеям. Религия вуду претерпела различные изменения в районе Карибского моря. Ее, в свою очередь, повторно экспортировали во французскую Луизиану.

Остров Мартиника, арена борьбы англо-французского соперничества в бассейне Карибского моря, оказался вторым центром вуду, уступая только франкоговорящему острову Гаити. В 1782 г. губернатор Нового Орлеана, обеспокоенный появлением в Северной Америке этого нового дьявольского культа, запретил импорт рабов с Мартиники.

Его тревога вполне понятна. Вуду включает в себя использование змей, жертвоприношение животных и питье крови. В классической церемонии вуду жрецы, называемые «королем» и «королевой», открывают ящик, внутри которого находится змея. Затем готовится котел кипящей воды, в который бросают цыплят, лягушек, кошек, улиток и, конечно, змею. Мужчина-танцор, представляющий «великого зомби» («Le Grand Zombi»), совершает обряд. Все участники этого необузданного буйства пьют из котла, запивая отвратительную смесь крепким алкогольным напитком. Вечер заканчивается оргией.

Белые правители боялись вуду не столько потому, что черная магия могла быть действительно использована против них, а скорее из-за того, что новую религию могли использовать смутьяны-мятежники для организации «законных» заговоров, восстания рабов и даже революций.

Вест-Индия, по общему мнения, была трофеем, за который стоило ожесточенно сражаться. Ведь главным бизнесом колониальных империй восемнадцатого столетия оказался сахар. В 1775 г. сахар составлял одну пятую всего британского импорта, он стоил в пять раз дороже табачного импорта Британии. Для умов британских министров это значило, что Вест-Индия — более важный регион, чем Северная Америка.

Самый крупный лидер Британии 1759 г. Уильям Питт ясно заявил: он полагает, что французский сахарный остров Гваделупа стоит больше всей Канады, а Вест-Индия дороже Северной Америки: «Торговля, существующая на завоеванных территориях Северной Америки, находится на чрезвычайно низком уровне. Предположения относительно их будущего сомнительны, перспективы, в самом лучшем случае, весьма отдаленные».

У него сложилось представление (хотя довольно ограниченное и говорящее об отсутствии воображения) еще со времени Бостонского чаепития в 1773 г., что цена британского импорта из Ямайки в пять раз выше цены импорта из всех американских колоний. Остров Невис сам по себе обеспечивал в три раза больше британского импорта, чем Нью-Йорк в течение 1714–73 гг., а Антигуа — втрое больше Новой Англии.

Но торговля между Северной Америкой и Вест-Индией имела равное значение для белых плантаторов на островах. Говорим ли мы о голландцах в семнадцатом веке или о британцах и о французах в восемнадцатом столетии, Северная Америка и острова в Карибском море имели дополняющие экономические системы, которые зависели друг от друга. Французы снабжали Антильские острова из Луисбурга — и наоборот. Для британской торговли центром был Нью-Йорк, обеспечивший британскую Вест-Индию продовольствием. Это позволяло островам выделять больше земли под товарные культуры.

Корабли из Нью-Йорка привозили на острова говядину, баранину, свинину, пшеницу, рис, кукурузу, хлеб, масло, сыр, яблоки, бобовые культуры, луки и маринованные устрицы. Они возвращались с сахаром, черной патокой (мелассой), шкурами, лесоматериалами и серебром вместе с оплаченными счетами (кредитными авизо). Это давало возможность купцам из Нью-Йорка закупать готовые товары в Британии. Нью-Йорк также принимал участие в треугольнике работорговли. Суда из Бристоля и Ливерпуля приходили на западноафриканское побережье, где торговали ромом и мануфактурой, покупая рабов. Последних продавали в Вест-Индии.

Французская работорговля проводилась из портов в Атлантическом океане, но в 1759 г. положение островов в группе французских Антильских островов было не столь благоприятным как островов в Карибском море, контролируемых британцами. Торговля на французских Антильских островах сосредотачивалась на белом сахаре, индиго, на хлопке и кофе, коричневый сахар имел небольшое значение. Но Мартиника, жемчужина французской Вест-Индии, страшно пострадала в самый начальный период Семилетней войны — и в результате британской блокады (особенно эффективной в 1758 г. под руководством адмирала сэра Джона Мура), и по причине нехватки кораблей, на борту которых возможно экспортировать урожаи.

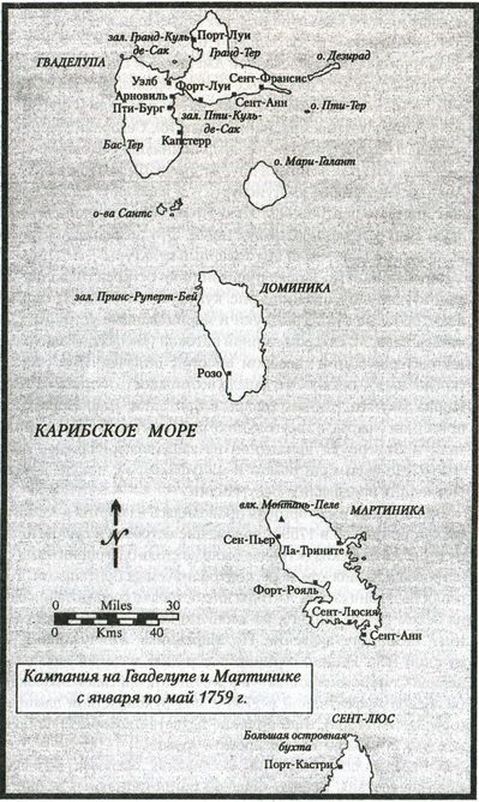

Кампания на Гваделупе и Мартинике с января по май 1759 г.

В Версале положение на Антильских островах вызывало мало сочувствия. Военно-морской министр Машоль заявил об островах в 1756 г., что Людовик XV не будет защищать их корабли старой системой конвоев, так как может лучше использовать боевые суда его величества. Но острова превратятся в базы для эскадр на побережье, чтобы защищать прибывающие и отбывающие корабли.

В 1759 г. министр Беррьер прекратил оплату всех колониальных переводных векселей, заморозив этим кредиты Антильских островов. Он рекомендовал, чтобы острова искали спасения в нейтральном судоходстве. В отличие от своих предшественников Морепа, Машоля и Мора, он полагал: на Антилы допускают слишком мало судов нейтральных стран (все предшественники считали, что их было слишком много).

К началу 1759 г. разочарование французскими владениями достигло уже значительного уровня. Уильям Питт решил: появилась возможность капитализировать их в результате отсутствия боевого духа.

Уильям Питт, премьер-министр во всем, кроме титула, был одним из величайших достояний Семилетней войны. Хотя его высокомерие и отчужденность могли привести к охлаждению даже близких друзей (или, по меньшей мере, тех, кто считал себя его друзьями), как политический деятель он владел грозным арсеналом оружия. Это был циничный и жестокий человек, настоящая «сухая вычислительная машина». Он делал всегда все, исходя только из политических соображений. Питт был идеальным продолжателем дела Макиавелли в том, что он считал: в политике необходимо «выглядеть невинным цветком, но в глубине быть настоящей змеей».

Он никогда и пальцем не пошевельнул, чтобы помочь даже тем, кто предположительно был близок к нему, если это не было полезно ему для политических целей. Но в притворной озабоченности и претензии на то, что он готов оказать помощь, Питту не было равных. У него имелось много качеств врожденного артиста — импозантная внешность и властный голос. Говорят, что его выступления, звучавшие колоколом, во всем восемнадцатом столетии уступали лишь речам Дантона. Оставаясь всегда самым артистичным из всех государственных деятелей, он старался придавать себе театральный вид, мог позировать и прихорашиваться, словно самый бездарный трагический актер. Ходили слухи, что он умеет метать из глаз молнии, освещая сцену.

Уильям Питт в совершенстве владел актерским мастерством, начиная от надменно поднятых бровей до всепрощающего жеста рукой. У него имелись тщеславие и нарциссизм великих артистов. Питта по его тщеславным заявлениям можно приравнять к знаменитому французскому маршалу Виллару, который хвастливо заявлял, что способен заставить герцога Мальборо навсегда прекратить сражения. Но ему никто не верил, что он подтвердил это в битве за Молплакет.

«Я уверен, что могу спасти нашу страну, но это не сможет сделать никто другой», — хвастался он.

Его изобретательный ум был прагматичным, он отличался гибкостью, был открыт для новых предложений и способен мыслить в разных направлениях. Питт сдерживал свое презрение с помощью политического ноу-хау, что и доказал в чрезвычайно трудных отношениях с Георгом II (что было общеизвестным фактом), и своим (на бумаге) невероятным альянсов с герцогом Ньюкаслом.

В 1759 г., в возрасте 50 лет, Питт служил в предшествующей администрации в качестве главного казначея. Но самый крупный взлет его карьеры пришелся на начало войны, когда его назначили государственным секретарем в коалиционном правительстве. Непреодолимая антипатия со стороны Георга II заставила Уильяма Питта уйти в отставку в апреле 1757 г., но шумные протесты привели к тому, что его вновь призвали через два месяца.

Плохое отношение со стороны Георга II объяснялось тремя основными факторами. Во-первых, Питт выступал за войну с Францией на имперской периферии и был против конфликта на континенте. А монарх всегда считал оборону своего любимого Ганновера приоритетной. Во-вторых, Уильям Питт не питал любви и чувствовал презрение к любимому сыну Георга II — герцогу Камберленду. Он еще и усугублял это, выражая свои симпатии принцу Фредерику (старшему сыну Георга II) и лицам, окружавшим его и объединенных общими интересами в «Лестер-хуазе».

Король, со своей стороны, следуя обычаям ганноверцев, ненавидел Фредерика, который отвечал ему удвоенной неприязнью. Но все же Георгу II приходилось выносить невыносимое, когда речь шла о государственных интересах. И каждому становилось понятно: Питт оставался незаменимым в деле войны. Для многих современников политический альянс с герцогом Ньюкасла стал гораздо более удивительным феноменом.

66-летний Томас Пелхем-Холлс, первый герцог Ньюкасла — ветеран, который в течение тридцати лет стоял у руля правления в государстве. Как союзник воплощения «старой коррупции» (сэра Роберта Уолпола), он часто становился объектом брюзгливого языка Питта. Но, несмотря на все его многочисленные недостатки, продажность и посредственность интеллекта, Ньюкасл оказался человеком с какой-то особой проницательностью и хитростью. Он понимал: Уильям Питт нужен Британии. Поэтому приходилось проглатывать ядовитые насмешки и позволить лорду Честерфилду, посреднику между ними, создать союз Ньюкасла и «великого спикера» — Уильяма Питта-старшего.

Здравый смысл и гибкость Питта наиболее ярко проявляются в этом альянсе с Ньюкаслом, которого он в глубине души должен был презирать. Герцог был чисто механическим политическим деятелем, по описанию одного из историков, «невежественным в большинстве дел, кроме искусства управления Палатой общин, не обращающим внимания на то, что не могло помочь его партии и ему самому».

От природы трусливый, Ньюкасл жил в постоянном страхе перед персональными ссорами. Он посвящал почти все свое политическое умение тому, чтобы избежать «сцен», даже если это приводило к тому, что вопрос в повестке дня не рассматривался. Этот аморальный, трусливый, беспринципный, пустой человек, относился к той категории людей, которые всегда проявляют недоброжелательность к тем, с кем это совершенно безопасно. Подхалим в общении с влиятельными людьми, обличенными властью, он был беспощаден с теми, кто, как ему было точно известно, власти не имел (и даже не предполагалось, что когда-нибудь получит ее).

Существует множество комментариев, пародий и комических описаний судорожных физических движений Ньюкасла, торопливой и путаной речи, нервозной беспокойности. Создавалось впечатление, что у него постоянно нет времени. Герцог обладал пристрастием к гиперболическим преувеличениям и неисполнимым обещаниям. Горацио Уолпол сказал о нем: «Чуждая ему значимость, взятая напрокат, и реальная незначительность создавали вокруг него атмосферу, характерную для клерка… У него не было гордости, хотя и имелась бесконечная самовлюбленность. Он чрезмерно любил дело, но все равно постоянно занимаясь им, никогда не делал ничего. Оставленный сам по себе, он постоянно попадал в какие-нибудь трудности, а затем содрогался от последствий».

Наш нынешний век, который ценит политическую преданность принципу и идеологии, стал свидетелем неубедительных ревизионистских попыток реабилитировать Ньюкасла. Но трудно возразить против вердикта, вынесенного Паркменом: «Более нелепая фигура, чем герцог Ньюкасл, никогда не стояла во главе великой нации».

Для Ньюкасла Америка была далеким и маловажным пятном на карте. Вот история, рассказанная генералом Лигоньером. Было заявлено о необходимости защиты Аннаполиса, на что Ньюкасл ответил: «Аннаполис, Аннаполис! О, да, Аннаполис нужно защищать; это точно. Аннаполис должно защищать… Так, где же Аннаполис?»

Согласно Тобиасу Смоллетту, Ньюкасл был абсолютной невеждой в географии. Смоллетт в своем романе «Хамфри Клинкер» приводит следующий диалог.

«Капитан С. обсуждал характер герцога бесцеремонно.

— Этот умник, — сказал он, — все еще в постели. Думаю, если он проспит до Рождества, это станет лучшим из всего, на что он способен. Ведь когда он встанет, то не сделает ничего, а лишь выставит напоказ свою глупость. В начале войны он, страшно перепуганный, сказал мне: тридцать тысяч французов направились из Акадии к Кейп-Бретон. „Где же они нашли транспорт?“ — спросил я. „Транспорт! — вскричал он. — Они направились по суше, доложу тебе“. „По суше — на остров Кейп-Бретон?!“ „Что, разве Кейп-Бретон — остров?“ — спросил герцог. „Конечно…“ „Ха, а вы в том уверены?“ Когда я показал ему остров на карте, он в очках с серьезным видом изучал ее, затем обнял меня. „Мой дорогой C.! — вскричал он. — Вы всегда приносите нам хорошие вести, черт возьми! Я сейчас же пойду прямо к королю и доложу ему, что Кейп-Бретон — остров!“»

Но Ньюкасла восхищала готовность Питта принять на себя ответственность и успешно выполнять свои обязанности в напряженных условиях под давлением. Он остался доволен разделением труда. В результате Питт занял публичную сцену, а он сам оставался работать за занавесом — интригуя, беря взятки, стряпая сомнительные теневые политические сделки, распределяя попечительство, должности и пенсии. Уильям Питт, со своей стороны, начал проводить линию относительно того, что пока он может назначать генералов, адмиралов и послов, Ньюкасл сумеет отдохнуть.

— Я займу незначительное большинство у герцога, чтобы продолжать работу правительства, — заявил он.

Два человека стали ближе друг другу. Считая Питта младенцем в финансовых вопросах, Ньюкасл постепенно превращается в упорного защитника своего старого мучителя. Он был счастлив получить титул Первого Лорда Казначейства, когда Питт стал государственным секретарем. С другой стороны, госсекретарь высоко оценил знания Ньюкаслом финансов и попечительства. Это был, как заметил историк Фрэнсис Паркмен, «партнерский союз обыкновенной сороки и орла».

Властная база Питта была необыкновенно безопасной для любого, кто работал в парламентской системе, а не при абсолютистском режиме. Ключ его силы складывался из трех факторов.

Во-первых, союз с Ньюкаслом делал Уильяма Питта неуязвимым в Палате общин, поскольку Ньюкасл был единственным человеком в Британии, который мог угрожать ему свержением. Но герцог отказывался предоставлять должности оппонентам и критикам своего союзника. Трудно было создать даже неформальную оппозицию, так как Питт, при наличии у него протоколов и записей о судьбе предшествующей оппозиции Ньюкаслу и Уолполу, мог заявить: он выше партий, являясь патриотом, который верит в военные коалиции, а не в раздоры и фракции.

Питт заодно нейтрализовал потенциальную оппозицию среди членов Парламента из сельской местности, отказываясь повысить налоги на землю и опираясь на ополчение больше, чем на регулярные войска для обороны острова в случае вторжения. Так было снято напряжение, связанное с будущими доходами от налогообложения.

Закон об ополчении (милиции) 1757 г., каким бы противоречивым он ни был, стал умным политическим приемом. Как указывает циничный Горацио Уолпол, сельские эсквайры «посредством тихих подачек относительно призыва в ополчение… были отлучены от своей оппозиции без резкого обращения в министерство».

Во-вторых, теперь и сам Питт начал льстить Георгу II, обхаживая его и прибегая к грубой лести. Он начал с вероломного прекращения своих контрактов с принцем Фредериком и «Лестер-хаузом», вызвав ярость старшего сына короля, который стал относиться к нему как к предателю.

Питт выделил значительные субсидии и войска для обороны Ганновера, столь любимого монархом. Но одновременно (что парадоксально) он старался вызвать энтузиазм короля относительно своего грандиозного плана завоевания Канады. Министр так манипулировал Георгом, что король даже не слышал жалоб Ньюкасла на огромные военные расходы.

В-третьих, так как британские институты (особенно вооруженные силы) еще не стали бюрократическими, сильная личность могла прибрать к своим рукам невообразимо огромную власть принятия решений. Питт полностью воспользовался ситуацией, работая в малых комитетах, созданных на этот случай. В них состояли люди, пользующиеся его полным доверием — например, адмирал лорд Ансон из военно-морского флота, фельдмаршал лорд Лигоньер из армии.

Питт снаряжал крупные военные экспедиции даже без консультаций, что на современный взгляд кажется вообще невероятным. Иногда армии в полном составе отправлялись к месту своего назначения на основе решения, которое, судя по всему, было принято всего одним человеком. Неизбежная компенсация оказалась таким бременем: даже такой титан, как Питт, не мог бы выдерживать все это бесконечно. Правление одного человека, пускай и не в столь современном государстве, как Британия восемнадцатого века, невозможно в плане микроуправления. Универсальность и способность приспосабливаться означали для Уильяма Питта, что он, как казалось, стремился вычислить квадратуру круга.

Одни из старейших дебатов по вопросам английской иностранной политики восемнадцатого столетия были связаны с проблемой выбора приоритета: следовало ли направить усилия на борьбу за более широкий мир (заморскую империю), или требовалось сосредоточиться на балансе сил в Европе?

Предпочтения Питта были целиком и полностью за разгром Франции в Северной Америке, в Индии или в любом другом месте, где происходило вооруженное столкновение двух держав. Но его сдерживала не только одержимость Георга II Ганновером, но и общая военная обстановка там. К концу 1758 г. Фридрих Великий уже потерял 100 000 солдат в результате смертей, ранений, заболеваний, исчезновения без вести и взятия в плен. Казалось, прусский король близок к краху.

Питт проявил свою солидарность двумя путями. Он направил в Европу больше войск, чтобы снизить давление на своего союзника, при этом начал проводить политику «десантов» на французское побережье. Армии высаживать армии на каком-то отрезке западного берега Франции для набегов, разрушений и проведения раздражающих действий против береговой обороны. Так подрывалось доверие к военным усилиям Людовика XV.

Но Питту не удалось покататься верхом на двух несовместимых лошадках — монархе и принце Фредерика. Ему было необходимо доверие Георга II, даже любимому сыну Камберленду пришлось прочувствовать полностью гнев короля, когда принц был опозорен в 1757 г. Так как клика Фредерика и «Лестер-хауза» была против того, чтобы сделать Ганновер краеугольным камнем иностранной политики, Уильяму Питту пришлось выбирать между старым и новым патронами. Будучи реальным политиком, он выбрал короля. Но его холодный, бездушный и грубый ответ на инициативы «Лестер-хауза» разозлил Фредерика. Принц поклялся отомстить за злобную неблагодарность, на которую он не рассчитывал.

К январю 1759 г. Уильям Питт смог получить некоторое удовлетворение в результате изменения в политике, которое он предусмотрел в предшествующем году. Первый урожай, который предстояло собрать из французского сада, возрос в Западной Африке. Купец-квакер из Нью-Йорка по имени Томас Камминг сообщил Питу: в Сенегале и Гамбии, где французы охраняют колоссальное богатство (рабов, золотоносный песок, слоновую кость, серебро и гуммиарабик), используя незначительные войска, можно получить легкую добычу.

Оппортунистически настроенный Камминг предложил использовать его местные знания и опыт на благо британцам за монополию торговли в Сенегале. Питт принял это предложение и отправил незначительный отряд (два корабля и около 200 морских пехотинцев) в Западную Африку. Французский комендант Форта-Луи на реке Сенегал, очевидно, привык к синекуре. Когда эта крошечная эскадра появилась перед стенами форта, он немедленно капитулировал.

Торговцы из местных жителей поклялись в верности своим новым британским хозяевам, а Камминг исполнил свое заветное желание. Когда его корабли в назначенное время вернулись в Англию, груженые обещанными трофеями, Питт прозрел и понял, что именно он может получить с африканского берега и в каком масштабе. Особенно его потрясли 400 тонн гуммиарабика, привезенные Каммингом. Гуммиарабик (сок африканской акации) имел решающее значение для шелковой мануфактуры. Но до сего времени британским текстильщикам приходилось покупать его у голландцев по завышенной цене.

Столь же впечатляющим оказалось и количество рабов, предназначенных для Вест-Индии. Ведь владельцы сахарных плантаций в течение многих лет жаловались на недостаток рабского труда.

Питт, испытывая эйфорию по поводу этого случайного африканского везения, отправил еще две экспедиции. Одна из них захватила французский пост — форта Сен-Мишель на острове Горе. Вторая заняла факторию, торговавшую рабами, расположенную на реке Гамбия.

Возможно, была некая ассоциация между работорговлей в Западной Африке и плантациями сахарного тростника. Но следующая идея Питта заключалась в том, чтобы выбросить из Вест-Индии французские вооруженные силы, как он сделал это в Западной Африке. И снова инициатором этого был, как полагают, предприниматель, жаждущий прибыли. Уильям Бекфорд, член парламента и помещик, проживающий вне своего поместья на Ямайке, будучи закадычным другом Питта, писал ему, сообщив об уязвимом положении французов на острове Мартиника. Там они полностью зависят от контроля морских просторов своим флотом, не могут обойтись без продовольственных конвоев из Франции для себя и своих рабов, но в то же время имеют такую численность рабов и запасы богатства, стоимость которых превышает 4 миллиона фунтов стерлингов (по меньшей мере, 200 миллионов в настоящее время).

Доказывая, что Питт сможет одержать такую же легкую победу, как было в Сенегале, Бекфорд закончил свое послание словами: «Ради Господа, действуйте немедленно!»

Но Питт прекрасно знал: все аналогии между Западной Африкой и Вест-Индией слишком поспешны. Первую можно было заполучить с помощью оппортунизма, но вторая потребует мощных усилий. Его положение осложнялось необходимостью продвижения к достижению истинных целей — изгнанию французов из Америки. При этом приходилось одновременно согласовывать свои действия и с Ньюкаслом, который волновался относительно стоимости глобальных военных действий, и с Георгом II. А король настаивал на том, чтобы сделать Европу главным театром военных действий.

Чтобы жена и дети Питта почувствовали себя счастливыми, он уже пообещал им: атаки на остров Горе и на Сенегал будут всего лишь значительными новыми заморскими предприятиями в конце 1758 г.

Но целый сонм других соображений тянул Уильяма Питта к военной кампании в Вест-Индии. На самом базовом уровне на него оказывала давление мощная коалиция экономических и финансовых интересов, заставляя предпринять решительные действия там, где конкуренция с Францией за рабов, сахар и меха была напряженной.

«Золотой век» для французского сахара начался в конце семнадцатого столетия, когда плантаторы переключили свою деятельность на сахарный тростник и стали продавать свой товар дешевле, чем британская Вест-Индия. (Так и британцы продавали сахар дешевле, чем первые сахарные бразильские плантаторы).

Другим яблоком раздора стало рабство. Французская конкуренция в 1750-е гг. довела работорговлю до кризиса. До экспедиции Питта в Западную Африку британские плантаторы в Вест-Индии испытывали ужасный дефицит рабочей силы, вызванный, как правило, тем, что средняя продолжительность жизни чернокожих рабов на плантациях составляла не более семи лет.

Напротив, французы превратили Вест-Индию в главный объект экономической войны. Они не только субсидировали свою собственную работорговлю, но с начала 1700-х гг. контролировали отлов бобров в Гудзоновом заливе. Это сделало их серьезными конкурентами в торговле головными уборами.

У французов имелось преимущество и на мировых рыбных рынках. Утрехтский договор передавал им северные берега Ньюфаундленда в качестве базы для соления и сушения трески. А британцы, ограниченные более влажной южной стороной, не могли состязаться с ними по качеству заготовленной трески, поэтому уступали в мировой рыбной торговле.