Практическое занятие № 1. Изучение клеточных основ наследственности человека

Цель и задачи: изучить строение эукариотической клетки, процессы митоза, мейоза, гаметогенеза, научиться делать записи содержания генетического материала в разных фазах деления.

Оснащение: учебники, справочники, таблицы: «Митоз», «Мейоз», «Гаметогенез»

Вопросы для самоподготовки

1.Основные компоненты эукариотической клетки, их функции

2. Строение и функции компоненты ядра

3. Строение метафазной хромосомы.

4. Гетерохроматин, эухроматин. Х- и Y- хромосомы.

5. Виды хромосом. Кариотип. Идиограмма.

6. Жизненный, клеточный, митотический циклы клетки.

7. Типы деления клеток эукариот: амитоз, митоз, мейоз.

8. Гаметогенез

Самостоятельная работа учащихся.

1. Рассмотрите под микроскопом различные фазы митоза и зарисуйте их.

2. Зарисуйте различные формы хромосом с обозначением структурных элементов

3. Заполните таблицу»Митоз и мейоз»

| Содержание генетического материала | Клетки, образующиеся при делении | Результат деления | ||||||||

| Профаза I | Метафаза I | Анафаза I | Телофаза I | Профаза II | Метафаза II | Анафаза II | Телофаза II | |||

| Митоз | ||||||||||

| Мейоз |

4. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика периодов сперматогенеза и оогенеза»

| спераматогенез | оогенез | |||||

| Периоды | Протекающие процессы | Название клеток | Содержание генетического материала | Протекающие процессы | Название клеток | Содержание генетического материала |

| Размножения | ||||||

| Роста | ||||||

| Созревания | ||||||

| Формирования |

Сделайте вывод о сходстве и различии сперматогенеза и оогенеза

5. Назовите термины:

5.1.Непрямое деление клетки

5.2. Первичная перетяжка, место прикрепления «веретена деления»

5.3.Диплоидный хромосомный набор клетки

5.4.Генетическая информация организма

5.5. Деконденсированный хроматин (генетически активные участки хромосом)

5.6. Процесс обмена генами в процессе мейоза

5.7. Форма ядерного деления, сопровождающаяся уменьшением числа хромосом

5.8. Конденсированный хроматин (генетически неактивные участки хромосом)

5.9. Парное расположение хромосом в порядке их убывающей величины

5.10. Фаза митоза наиболее подходящая для изучения хромосом

Теоретическое обоснование

Клетка является основой строения любого организма, а при размножении – связующим звеном двух поколений. Клетки состоят из оболочки, цитоплазмы и ядра.

Плазматическая мембрана отделяет внутреннее содержимое клетки — цитоплазму от окружающей среды. Она состоит из двух слоев фосфолипидов и белков, которые могут пронизывать оба фосфолипидных слоя насквозь, или частично погружаться в них. На наружной поверхности мембраны имеется углеводный компонент (гликокаликс), который присоединяется чаще к белковым, чем к липидным молекулам.

На мембранах осуществляются многочисленные биохимические процессы: активное поглощение органических и неорганических веществ, синтез ряда соединений и др.

Цитоплазма – полужидкая коллоидная бесцветная масса сложного строения. Она может быть в состоянии геля (вязкое состояние) и в состоянии золя (разжиженное состояние). В цитоплазме расположены ядро, органоиды и включения. Основное вещество цитоплазмы называется матриксом (гиалоплазма или цитозоль). Цитоплазма связывает все органоиды, обеспечивает обмен веществ между ними, в ней протекает также ряд биохимических реакций (синтез нуклеотидов, некоторых аминокислот, жирных кислот, расщепление веществ).

Эндоплазматическая сеть – это система соединенных между собой канальцев и цистерн, вакуолей (пузырьков) различной формы и величины. Она контактирует со всеми органоидами клетки, ядром и наружной ядерной мембраной. Осуществляет транспорт и обмен веществ внутри клетки.

Аппарат Гольджи – это стопка уплощенных мембранных цистерн (мешочков) и связанных с ними систем пузырьков. В нём накапливаются различные продукты клеточного обмена и поступающие извне вещества. Комплекс Гольджи принимает участие в формировании лизосом

Митохондрии – это сферические или палочковидные образования сложной структуры. Они состоят из матрикса, окруженного внутренней мембраной, межмембранного пространства и наружных мембран. В них образуется и накапливается энергия в виде АТФ.

Рибосомы – состоят из двух субчастиц: большой и малой, в состав которых входят р-РНК и белки, расположенные на мембранах эндоплазматической сети или свободно в цитоплазме. Функция рибосом – синтез белков организма.

Лизосомы – это простые мембранные мешочки, наполненные различными литическими ферментами. Лизосомы являются «пищеварительной системой» клетки. В случае разрушения мембраны лизосомы могут переваривать и содержимое цитоплазмы клетки — автолизис (самопереваривание).

Центросома, или «клеточный центр» - представляет собой пару центриолей, которые расположены под прямым углом друг к другу. Центросома участвует в процессе деления клетки, создавая веретено деления.

В цитоплазме встречаются включения — непостоянные компоненты клетки:

1) трофические (питательные): жиры, углеводы;

2) секреторные (нужные организму): гормоны, ферменты;

3) экскреторные (ненужные и подлежащие выделению из организма): мочевая кислота и др.;

4) пигментные: меланин (коричневый пигмент).

Одним из основных компонентов клетки является ядро.

Ядро состоит: 1) ядерная оболочка; 2) ядерный сок; 3) хроматин; 4) ядрышко

Ядерная оболочка состоит из двух мембран, которые разделяются перинуклеарным пространством или цистерной ядерной оболочки. В ядерной оболочке имеются ядерные поры. Число ядерных пор зависит от метаболической активности клетки: чем она выше, тем больше пор на единицу поверхности клеточного ядра. Каждая из мембран имеет строение, аналогичное плазматической мембране

Ядерный сок (кариоплазма, нуклеоплазма) – бесструктурная масса, в которой содержатся белки, различные виды РНК, свободные нуклеотиды, аминокислоты, промежуточные продукты обмена веществ, субчастицы рибосом.

Ядрышко – самая плотная структура ядра. Формируется определенными участками хромосом (13—15, 21, 22) с генами, кодирующими синтез р-РНК; в нем образуются субчастицы рибосом. Обнаруживается только в неделящихся клетках, а во время деления оно исчезает. Образование и число ядрышек зависит от числа и активности ядрышковых организаторов (участков хромосомы, расположенных в зонах вторичных перетяжек).

Хроматин (or греч. chroma — цвет, краска) –дезоксирибонуклеопротеин (ДНП), комплекс ДНК и гистоновых белков;. В интерфазных клетках хроматин может быть рассеян по всему ядру или располагаться в виде отдельных интенсивно окрашенных глыбок, гранул и сетевидных структур. В делящихся клетках ДНП сильно спирализуется, уплотняется, упаковывается и с помощью белков приобретает определенную форму хромосом.

Хромосома – спирализованные нуклеопротеидные нитевидные структуры клеточного ядра, содержащие наследственную информацию. Интенсивно окрашенное тельца, которые формируются в начале деления клеток. В метафазе митоза, хромосомы располагаются в плоскости экватора и хорошо видны в световой микроскоп, так как в этот момент ДНК достигает максимальной спирализации. Морфологически в хромосомах различают гетерохроматин и эухроматин.

Эухроматин – генетически активные участки хромосом (находятся структурные активные гены, контролирующие развитие признаков организма). В метафазных хромосомах виден в виде светлых полос, а в интерфазе находится в деспирализованном состоянии.

Гетерохроматин – генетически неактивные участки хромосом (нетранскибируются в РНК). В метафазных хромосомах при дифференциальном окрашивании в виде темных полос различных размеров, состоящих из конденсированной (спирализованной) плотно упакованной молекулы ДНК.

Половым хроматином или тельцем Бара называется инактивированная Х-хромосома. Отсутствие тельца Барра у женщин свидетельствует о хромосомном заболевании — синдроме Шерешевского-—Тернера (кариотип 45, ХО). Присутствие у мужчин тельца Барра свидетельствует о наследственном заболевании — синдроме Клайнфельтера (кариотип 47, XXY).

Ученые считают, что в клетках по мере специализации все большее число генов инактивируется (выключается), эухроматин переходит в гетерохроматин.

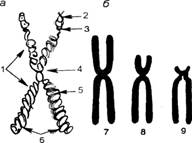

Метафазные хромосомы состоят из двух сестринских хроматид (удвоенных молекул ДНК), соединенных друг с другом в области первичной перетяжки — центромеры. Центромера делит хромосому на два плеча. В зависимости от расположения центромеры хромосомы бывают:

1. метацентрические — центромера расположена по середине и плечи примерно равной длины;

2. субметацентрические — центромера смещена от середины хромосомы и одно плечо несколько короче другого;

3. акроцентрические — центромера расположена близко к концу хромосомы и одно плечо значительно короче другого.

| Участок каждого плеча вблизи центромеры называется проксимальным, удаленный от нее – дистальным. Концевые отделы дистальных участков называются теломерами. Теломеры препятствуют соединению концевых участков хромосом. Потеря этих участков может сопровождаться хромосомными перестройками. Некоторые хромосомы имеют вторичные перетяжки, отделяющие от тела хромосомы участок, называемый спутником (спутничные хромосомы). В соматических клетках присутствует диплоидный (двойной) набор хромосом, в половых гаплоидный (одинарный). |

| Рис.1. Схема строения метафазной хромосомы (а) и типы хромосом (б): а: 1 - хроматиды; 2 - спутник; 3 - вторичная перетяж ка; 4 - центромера; 5 - плечо; 6 - теломеры; б: 7 - метацентрическая; 8 - субметащентрическая, 9 - акроцентрические |

Половые хромосомы – это хромосомы, определяющие формирование мужского и женского полов (XX у женщины и XY y мужчины (44+XX и 44+XY соответственно).

Аутосомы – все хромосомы в клетках, за исключением половых хромосом.

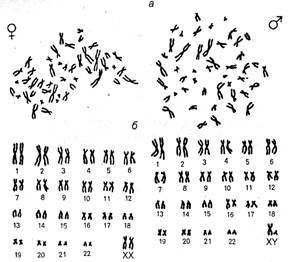

Совокупность хромосом клетки, характеризующаяся их числом, размером и формой, называется кариотипом (рис.2).

Для того чтобы легче разобраться в сложном комплексе хромосом, составляющих кариотип, их располагают в виде идиограммы.

Идиограмма – это систематизированный кариотип. По Денверской классификации (Денвер, США. 1960 г.) хромосомы располагаются попарно по мере убывания их величины, с учетом положения центромеры, наличия вторичных перетяжек и спутников. Исключением являются половые хромосомы, которые выделяются особо. В основу Парижской классификации (1971 г.) положена дифференциальная окраска хромосом, при которой в каждой паре хромосом выявляется характерный только для нее уникальный порядок чередования темных и светлых полос гетеро- и эухроматиновых районов (рис 3)

|

|

| Рис. 2. Кариотип (а) и идиограмма (б) хромосом человека | Рис. 3. Парижская классификация хромосом человека (эухроматические районы представлены белым цветом; гетерохроматические — черным; заштрихованы места вторичных перетяжек, или ядрышкообразующие районы) |

Основные функции хромосом состоят в хранении, воспроизведении и передаче генетической информации при размножении клеток и организмов.

Существуют различные типы деления клеток: амитоз, митоз, мейоз.

Амитоз – прямое деление клетки. При этом сохраняется интерфазное состояние ядра (видны ядерная оболочка и ядрышко, хромосомы не выявляются, веретено деления не образуется). Ядро делится путем перетяжки, может возникнуть и двуядерная клетка, иногда перешнуровывается и цитоплазма. Описано амитотическое деление в клетках кожного эпителия, скелетной мускулатуре, в стареющих и патологически измененных клетках. После амитоза клетки не способна приступить к митотическому делению.

Жизнь клетки от момента ее возникновения в результате деления материнской клетки до ее собственного деления или смерти называется жизненным циклом. В течение всей жизни клетки растут, дифференцируются, выполняю специфические функции.

Митотический цикл – это период в жизнедеятельности клетки от момента ее образования и до разделения на дочерние клетки. Митотический цикл включает интерфазу и митоз.

Интерфаза состоит из трех периодов: пресинтетического (постмитотического) G1, синтетического S и постсинтетического (премитотического) – G2.

Содержание генетической информации в клетке обозначают следующим образом: n – набор хромосом, хр – число хроматид в одной хромосоме, с – число молекул ДНК.

Образовавшаяся после митоза клетка содержит диплоидный набор хромосом т.е. каждая хромосома имеет одну хроматиду (2n1хр2с).

В пресинтетический период (G1) интерфазы, клетка выполняет свои функции, увеличивается в размерах, в ней идет синтез белков и нуклеотидов, накапливается энергия в виде АТФ.

В синтетический период (S) происходит репликация молекул ДНК, т. е. каждая хроматида достраивает себе подобную, и генетическая информация к концу этого периода становится 2n 2хр4с.

В постсинтетический период – G2 затухают все синтетические процессы. Содержание генетической информации не изменяется (2 n 2хр4с).

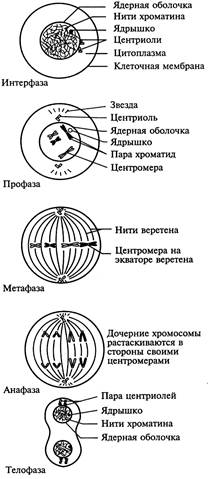

Митоз – непрямое деление клеток, сопровождающееся спирализацией хромосом. Митозом делятся соматические клетки, в результате чего дочерние клетки получают точно такой набор хромосом, какой имела материнская клетка. Процесс митоза подразделяют на 4 стадии: профазу, метафазу, анафазу и телофазу, которым предшествует интерфаза (рис. 4).

Профаза – происходит увеличение объема ядра, спирализация хроматиновых нитей, расхождение центриолей к полюсам клетки и формирование веретена деления. К концу профазы фрагментируются ядрышки и ядерная оболочка, хромосомы выходят в цитоплазму и устремляются к центру клетки. В конце профазы к центромерам хромосом прикрепляются нити веретена деления. Содержание генетического материала при этом не изменяется (2 n2хр4с).

Метафаза – самая короткая фаза, когда хромосомы располагаются на экваторе клетки. Содержание генетического материала остается прежним (2 n2хр4с).

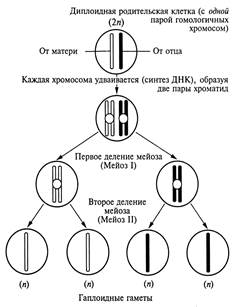

| Анафаза – происходит продольное разделение хроматид в области центромеры. Нити веретена деления сокращаются, и хроматиды (дочерние хромосомы) расходятся к полюсам клетки. Содержание генетической информации становится 2n1хр2с у каждого полюса. Телофаза – формируются ядра дочерних клеток: хромосомы деспирализуются, строятся ядерные оболочки, в ядре появляются ядрышки. Митоз заканчивается цитокинезом — делением цитоплазмы материнской клетки. В конечном итоге образуются две дочерние клетки, каждая из которых имеет 2n хромосом, одну хроматиду в хромосоме и 2с наборов ДНК. Основное значение митоза заключается в поддержании постоянства числа хромосом, обусловленном точным распределением генетической информации между дочерними клетками. Мейоз – деление, приводящее к уменьшению числа хромосом вдвое. С помощью мейоза происходит образование и созревание половых клеток (яйцеклеток и сперматозоидов) из особых соматических клеток яичников и семенников (рис.5.) Мейотическое деление протекает в два этапа — мейоз-I и мейоз-II. Каждое мейотическое деление, также как и митотическое, подразделяют на 4 фазы: профазу, метафазу, анафазу и телофазу. Мейоз - I. Профаза 1 – хроматиновые нити спирализуются, начинается конъюгация – попарное соединение гомологичных хромосом, гомологичные хромосомы тесно соприкасаются по всей длине, образуя биваленты. Бивалент — это пара гомологичных хромосом, каждая из которых состоит из двух хроматид. Конъюгирующие хромосомы могут обмениваться участками хроматид – происходит кроссинговер. Центриоли расходятся к полюсам клетки, а в конце профазы фрагментируются ядрышко и ядерная оболочка. |  Рис. 4. Схемы интерфазы и последовательных стадий митоза

Рис. 4. Схемы интерфазы и последовательных стадий митоза

|

Содержание генетического материала составляет 2 n 2хр4с.

Метафаза-I – биваленты выстраиваются в экваториальной плоскости клетки, образуя метафазную пластинку. Хромосомы при этом сильно спирализованы — утолщены и укорочены. Число бивалентов вдвое меньше, чем число хромосом в соматической клетке организма, то есть равно гаплоидному числу. Нити веретена деления прикрепляются к центромерами. Содержание генетического материала составляет 2n2хр4с.

| Анафаза-I – гомологичные хромосомы, состоящие из двух хроматид, расходятся к противоположным полюсам. Принципиальное отличие анафазы мейоза от анафазы митоза заключается в том, что в редуцированный гаплоидный набор попадает по одной гомологичной хромосоме из каждого бивалента. Содержание генетического материала 1n2хр2с у каждого полюса клетки, а в целом в клетке - 2∙(1n2хр2с). Телофаза I очень короткая. Она характеризуется формированием новых ядер и ядерной мембраны. Так заканчивается первое мейотическое деление — редукционное. Далее наступает стадия интеркинеза; она непродолжительна и в ней не происходит синтеза ДНК и удвоения хромосом. В результате мейоза-I образуются две дочерние клетки, содержащие гаплоидный набор хромосом, но каждая хромосома имеет две хроматиды (1n 2хр2с). Мейоз-II – эквационное деление – протекает по типу обычного митоза. В профазе II хромосомы спирализуются, исчезает ядерная оболочка и ядрышко; формируется веретено деления (1 n 2хр2с). Непродолжительная В метафазе II хромосомы располагаются в экваториальной плоскости. |

|

| Рис. 5. Схема основных этапов мейоза (дупликация одной хромосомы и два последующие ядерные и клеточные деления) |

На этой стадии мейоза хромосомы морфологически отличаются от митотических более четкой двойной структурой и спирализацией. Нити веретена прикреплены к центромере (1 n 2хр2с). В анафазе II после продольного деления центромеры одна хроматида идет к одному полюсу, а другая к другому. (1n1хр1с у каждого полюса)

В телофазе II образуется четыре гаплоидных ядра. В клетке происходит цитокинез, в результате которого образуются четыре клетки (lnlxplc).

Таким образом, в результате двух последовательных делений мейоза из одной диплоидной клетки образуются 4 гаплоидные.

Значение мейоза состоит в поддержании постоянства числа хромосом и рекомбинации генетического материала, обусловленной кроссинговером и случайным расхождением к полюсам гомологичных хромосом и хроматид.

Сходство митоза и мейоза:

- имеют одинаковые фазы (профаза, метафаза, анафаза, телофаза);

- перед обоими делениями происходит самоудвоение хромосом, редупликация ДНК, клетка проходит подготовительный этап;

- распространены у всех живых организмов (кроме прокариотов).

Различия:

| Митоз | Мейоз |

| Одно деление; образуются соматические клетки; ДНК удваивается перед каждым делением; в профазе парные хромосомы не притягиваются друг к другу; в метафазе выстраиваются по экватору удвоенные хромосомы; в анафазе к полюсам клетки расходятся хроматиды; в телофазе дочерние клетки сохраняют диплоидный набор хромосом (2п), и каждая хромосома состоит из одной хроматиды; интерфаза перед митозом продолжительная, в S-периоде происходит удвоение ДНК. | Два деления (1 — редукционное; 2 — уравнительное); образуются половые клетки, споры; ДНК удваивается один раз перед первым делением; в профазе I пары гомологичных хромосом конъюгируют, происходит кроссинговер; в метафазе I выстраиваются пары гомологичных хромосом; в анафазе I к полюсам клетки расходятся гомологичные хромосомы; в телофазе I образуются дочерние клетки с гаплоидным числом хромосом и и в каждой хромосоме две хроматиды; интерфаза между I и II делениями короткая, ДНК не удваивается. |

Процесс развития (образования) гамет называется гаметогенезом, развитие сперматозоидов — сперматогенезом, развития яйцеклеток — овогенезом.

Сперматогенез. (рис. 6)Семенник состоит из многочисленных канальцев. Развитие сперматозоидов происходит в стенке извитых канальцев семенников. В канальцах имеется несколько слоев клеток (зон).

Зона размножения – в наружном слое семенного канальца происходит деление клеток митозом (это диплоидные клетки – 2п2с). Они размножаются на протяжении всего периода половой зрелости мужской особи и называются сперматогониями.

Зона роста – сперматогонии растут и образуется сперматоцит первого порядка (2п4с).

Зона созревания – сначала происходит 1-е мейотическое деление и образуется сперматоцит второго порядка (п2с); затем – 2-е мейотическое деление и образуются сперматиды (пс).

Зона формирования – хорошо выражена, из сперматиды (у которой еще много цитоплазмы) формируются головка, шейка и хвостик, образуется сперматозоид.

Сперматозоиды имеют малые размеры, подвижны. На переднем конце головки расположена акросома (видоизмененный комплекс Гольджи), способствующая проникновению сперматозоида в яйцеклетку. Ядро занимает всю головку и окружено тонким слоем цитоплазмы. В шейке находятся центриоль и спиральная нить митохондрий, которые поставляют энергию для движения сперматозоида.

Овогенез (рис. 6) происходит в яичниках.

В эмбриональный период клетки яичника делятся митозом и образуются овогонии (2п2с), которые к моменту рождения превращаются в овоцит первого порядка и задерживают свое развитие, сохраняясь без изменений до полового созревания.

С наступлением половой зрелости отдельный овоцит первого порядка переходит к росту: удваивается ДНК (2п4с), увеличивается его размер, накапливаются белки, жиры, углеводы, пигменты. Каждый овоцит окружается мелкими фолликулярными клетками, обеспечивающими его питание. Сначала обрадуется первичный, затем вторичный и зрелый фолликулы.

Далее происходит овуляция (стенка зрелого фолликула лопается, яйцеклетка попадает в воронку маточной трубы) и наступает созревание яйцеклетки – первое мейотическое деление. Из овоцита первого порядка образуется овоцит второго порядка и направительное тельце. В направительное тельце уходит только избыток хромосомного материала (п2с), а запас питательных веществ остается в овоците второго порядка.

2-е мейотическое деление заканчивается при проникновении сперматозоида в овоцит второго порядка. Образуется овотида, которую называют зрелой яйцеклеткой, и направительное тельце с половиной генетического материала (пс).

Яйцеклетка имеет относительно крупные размеры, шарообразную или слегка вытянутую форму. Она неподвижны. Содержат полный набор органоидов, индукторов и запас питательных веществ (желток). Покрыты оболочкой и клетками фолликулярного эпителия.

Рис. 6. Гаметогенез (схема). Прослежены изменения двух пар хромосом

Отличие сперматогенеза от овогенеза.

1. При сперматогенезе из одной исходной клетки образуется 4 сперматозоида, а при овогенезе и: одной исходной клетки образуется одна яйцеклетка и три направительных тельца (в которые уходит только избыток хромосомного материала, и набо(хромосом в яйцеклетке становится гаплоидным).

2. При сперматогенезе зона роста относительно короткая, а при овогенезе — длинная (накапливается запас питательных веществ для будущей зародыша).

3. При сперматогенезе зона формирования хорошо выражена, при овогенезе — не выражена.