— Вы помните моего сына. Вы не можете его не помнить. Боже, что это был за мальчик!

Она позвонила мне по телефону час назад и просила разрешения прийти на разговор. И вот теперь она сидит передо мной и рассказывает о своих проблемах. Я пытаюсь схватить суть беседы и ввести ее слова в некое русло, но рассказчица то и дело отвлекается на попутные мелочи, из-за чего ее повествование угрожает превращением в нечто бессмысленное и бесконечное.

— Боже, что это был за мальчик! Ресницы в детстве, как у Мальвины, глаза голубые, а голос!.. У него был чудесный голос, что вам говорить. Семен Яковлевич его хвалил и обещал ему большое будущее. Вы помните Семена Яковлевича? Это — светило. Он бы был вторым Шаляпиным или Магомаевым, но Бог ему дал плохую жену. Вы знаете, жена делает мужчину успешным или несчастным. Вы должны это знать. К вам многие обращаются за советом. Семен Яковлевич был бы вторым Магомаевым, но со своей женой он стал только учителем пения. Она была из поволжских немцев, лютеранка, знаете. Чистюля такая, но ревнивая до ужаса. Она не пускала Семена Яковлевича ни на гастроли, ни на концерты. Короче, — на слове «короче» она шумно вздыхает и поднимает глаза на секунду к небу, — короче он стал просто учителем сольфеджио в музыкальной школе.

— Простите, вы что-то хотели рассказать о вашем сыне.

— Я хотела сказать, что моему Славику прочили большое будущее. Он мог бы стать вторым Робертино Лоретти или этим… как его? Я забыла. В общем, не сложилось. Потом он попал к другому учителю, потом целую зиму болел. Потом ломка голоса.

— Ваш сын разве музыкант?

— Нет, что вы! Он инженер-радиотехник. Политехнический был не для него. Он у меня нежный мальчик с художественным вкусом, а там цифры, цифры, чертежи, вся эта сухая наука. Многие начинают пить от несоответствия призвания и практического занятия. Славик не пил, Боже сохрани. Да я бы и не позволила. Он много раз хотел бросить учебу, но я настояла, чтобы он получил диплом.

— Простите, с вашим сыном что-то случилось?

Она вздрагивает всем телом и испуганно смотрит на меня, словно я только что достал пистолет и навел его на нее.

— Нет, слава Богу! Славик жив и здоров, что вы? Что вы? Господь с вами.

Она дважды крестится мелким крестом и поправляет косынку на голове. А я разглядываю ее со страхом и любопытством. Страх рожден тем, что слова речи этой пожилой женщины похожи на медленное вытягивание жил, а тема визита все еще не ясна, и сколько продлится ее рассказ и мое выслушивание — неизвестно. Ее зовут Нина Ивановна. Она живет в этом доме с самого первого дня его заселения. Она живет, кажется, вдвоем с сыном, и мы изредка встречаемся во дворе и обмениваемся приветственными улыбками, поскольку ей известно, что я — священник. Я не могу знать ее сына, потому что живу в этом доме всего лишь лет пять. Да и если бы я жил в нем с самого дня рождения, это не гарантировало бы наше знакомство, поскольку большой многоквартирный дом, это — несколько сел, поднятых в воздух, застывших в квадратно-гнездовом виде современных квартир. При нынешней занятости, спешке и зацикленности на себе люди рискуют не знать по имени даже многолетних соседей через стенку, а не то что всех жителей соседнего подъезда. «Вы помните моего сына?» — смешной вопрос.

Мысли долго записываются, но мчатся, как молния. И вот она поправила косынку и осенилась крестом, а я с любопытным страхом взглянул на нее.

— Славик жив и здоров, что вы!

— Так в чем, собственно, дело?

— Понимаете, он собирал марки. Это же азарт, правда? Хотя, с другой стороны, это — невинное занятие, и я ему позволила, хотя уже несколько раз в этом исповедовалась.

— В чем? В том, что позволили собирать марки?

— Дело не в марках. Он через эти марки, будь они неладны, подружился с Игорем Андреевичем.

—?

— Он из соседнего дома, того, что стоит окнами к дороге. Когда наш район застраивался, то их дом построили первым, а потом сразу — наш. Между ними пустырь образовался. Тут такие страсти были, вы не представляете. Нашли убитого мужчину. В котловане нового дома, который собирались строить. Потом люди узнали, что там был труп, не хотели заселяться в построенный дом. Послушайте. А может, все это из-за того, что там был труп? Ведь не шутка же! Кровь пролита, человек убит!

Мне становится дурно. Что «все это»?! Она битый час ходит вокруг да около какой-то известной ей, но неизвестной мне проблемы и ждет от меня в конце совета, но я до сих пор ничего не понимаю в том, что, собственно, она мне пытается изложить. Человеку на моем месте есть отчего почувствовать себя дурно. Именно дурно, а не плохо, или погано, или как-нибудь еще, как становится современникам. Мне становится так дурно, как становилось дурно людям при старом режиме, когда матом ругались в случаях исключительных, и то далеко не все. «Дурно», — написал бы Чехов или Шолом-Алейхем в подобной ситуации. Впрочем, почему «написал бы»? У Чехова есть рассказ, в котором дама-графоманка приносит писателю свою писанину, долго и с выражением ее зачитывает, после чего писатель в состоянии аффекта убивает гостью, не выдержав пытки чтением.

— Простите, а что — Игорь Андреевич? — Я со стороны вижу себя в этот момент, вижу, как глупо я выгляжу, и слышу, как глупо звучит мой вопрос.

— О, это отдельная тема. Интеллигентный человек, которого бросила жена. Женщины часто бросают хороших мужчин и уходят к мерзавцам. Правда, мой муж оставил порядочную женщину, то есть меня, и ушел к потаскухе, но это тоже бывает. Мы все не без греха, и мужчины, и женщины. Так вот, живет он холостяком, пьет, в доме не убрано. Живет с дочерью. То ли мать не захотела брать ее с собой, то ли сама девочка не захотела… Одним словом, живут вдвоем, отец и дочь. Она, знаете, такая, как сегодняшние дети.

Им все подавай, а они не знают, откуда что берется. Но красивая. Это — да. Ничего не скажешь. Мужчины на улице оборачиваются.

Я начинаю кашлять. Затем — смотреть на ручные часы. Затем — на часы настенные. Я начинаю ерзать на диване и снова кашлять. Куда там! Нина Ивановна поглощена темой. Она взяла меня в плен. Я сижу перед ней в собственном доме, как раб, держащий на руках мотки пряжи, а она убаюкивающим голосом рассказывает мне бесконечную чушь и наматывает, наматывает пряжу на клубок. Клубок увеличивается, но моток на моих руках уменьшаться, кажется, не намерен.

— Игорь Андреевич любил марки.

— Кто, простите?

Игорь Андреевич.

— Марки?

— Да, марки. Он любил марки. Альбомы составлял, переписывался с филателистами, когда был трезв. На этой теме они со Славиком и подружились. У него не было сына, а каждому мужчине, что бы кто ни говорил, хочется сына. А мой Славик! Боже, глаза голубые, голос ангельский, и ребенок не уличный, культурный. Разговор может поддержать не хуже взрослого. В общем, тот души в Славике не чаял.

Я смотрю на гостью одуревшим взглядом и вижу за правым плечом у нее прожитое ею прошлое. У каждого человека размытые очертания прошлого угадываются за плечом. Угадываются страхи, восторги, обиды, неудачи, мечты сбывшиеся и не оцененные по достоинству, мечты несбывшиеся и превратившиеся в рану. Все это зыбко колышется за спиной каждого человека, за одним из его плеч. А за другим плечом робко проявляется, как негатив на фотопленке, приближающееся будущее. Туда, за спину человека, смотреть страшно, потому что нет никого несчастнее на земле, чем тот человек, который видит прошлое и прозревает будущее. Или я схожу с ума? Может быть, я сплю с открытыми глазами? Всё может быть. И разве можно, скажите мне, сохранить последние крохи душевного здоровья, когда по твоей душе ежедневно топчутся табуны и ездят тракторы, когда из тебя пьют, вылизывают и высасывают кровь самые разные люди, сохраняя в душе наидобрейшие намерения?

«Священнику свойственно быть съеденному людьми». Кто это сказал? Мориак. Где я это прочел? У Шмемана. Упокой, Господи, душу протопресвитера Александра Шмемана. Упокой, Господи, душу писателя Мориака. Помилуй, Господи, Славика и его маму. Помилуй, Господи, Игоря Андреевича с ушедшей женой и оставшейся дочерью. И меня не забудь, Господи.

— Так что там вы говорили про Игоря Андреевича?

— Мой Славик ходил к нему с этими марками. Ходил-ходил и доходился.

— Что случилось?! — Я не на шутку начинаю тревожиться о Славике, об этом неизвестном мне человеке с ангельским голосом и голубыми глазами.

— Он женился на дочери Игоря Андреевича, на этой Зинке.

— Слава Тебе, Господи! — вырывается у меня.

— Какая там слава?! Она не хочет работать. Все время недовольна, что Славик мало зарабатывает. Она меня ни в грош не ставит. Мы каждый день с ней ссоримся. Мы живем в аду, батюшка, вы понимаете?

Мы говорили еще с полчаса. Я уже не кашлял и не смотрел на часы. Мы выясняли сложные вопросы взаимоотношений свекрови и невестки, сына и его жены. Мы вспоминали цитаты из Писания и подкрепляли их житейскими примерами. И это уже не было ни страшно, ни обременительно, потому что предмет разговора стал ясен. Старая мама, единственный сын, «ужасная» невестка. Постоянно повторяющийся треугольник. И бедная Нина Ивановна, успевшая дважды поисповедоваться в том, что разрешила сыну собирать марки (а через марки он подружился с Игорем Андреевичем, а затем женился на его дочери), вряд ли будет каяться в том, что украла час времени и тележку здоровья у священника, к которому она пришла. Легче покаяться в том, что топил щенков, чем в том, что дал женщине денег на аборт ребенка, зачатого тобой. Легче сказать, что ты ничего не крал, нежели признать себя вором времени своего и чужого.

Она еще много говорила, а я слушал. Она еще спрашивала, а я отвечал. Потом спрашивал я, а она отнекивалась и не хотела отвечать по существу. Я говорил, а она мотала головой и говорила, что я не понимаю, «какая это стерва» и «какой это невинный мальчик». Худо-бедно мы покинули мысленное бездорожье и выехали если не на автобан, то на подобие грунтовки. Пара узелков распуталась, пара вопросов отпала, пара проблем потеряла остроту. Жизнь не стала раем, но кое-что прояснилось и просветлело. Хвала Творцу, Источнику мудрости и подателю терпения.

Потом она ушла, а я остался. Я остался лежать на диване, на котором только что сидел, в комнате, где только что была гостья. Я лежал и думал о том, насколько легче была бы наша жизнь, если бы мы были менее эгоистичны, умели четко формулировать мысли и правильно излагать проблемы. Я вспомнил дикие кусты, растущие как попало, плодящие кислые, а то и ядовитые ягоды, и думал о том, что культурное растение нужно обрезать и направлять его рост. Нужно экономить силы корня и не давать им тратиться на второстепенное и случайное. Это случайное должно быть обрезано, отсечено, чтобы растение устремлялось вверх подобно пальме, и там, наверху, взрывалось роскошью плодов и листьев, одновременно красивых и полезных.

Не каждый может быть садовником, но каждый обязан обрезать дикие побеги собственных мыслей, чтобы принести плод Богу и не пить даром кровь тех, кто тебя вынужден слушать. Неважно, психолог это или священник, адвокат, сосед или сослуживец.

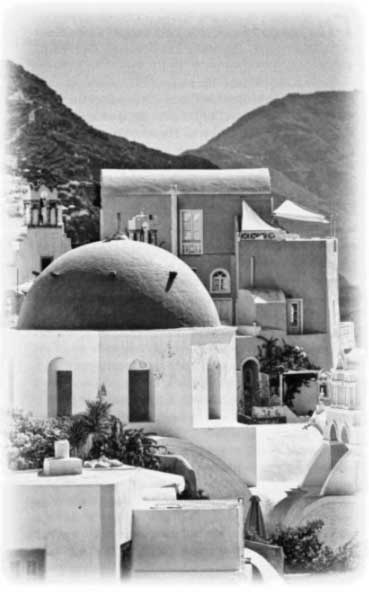

Греция. Острова

Гладкие большие камни уличной мостовой. Дорога, верблюжьими горбами идущая то вверх, то вниз. Низкорослые, белые, аккуратные здания вдоль улиц. И тишина.

Когда идешь по улице вверх, перед тобой голубое небо. Остановишься наверху отдышаться, обернешься назад — перед тобой вдали открывается море. Такого же цвета, как небо.

Здесь до боли красиво, и все это почему-то бестолку. Местные привыкли. Их взгляд на море и небо безучастный, скользящий. Чтобы оценить по достоинству эту повисшую в воздухе жару, эту цветовую смесь терракотовых крыш, синего моря и белых стен, и треск цикад, и пыльную зелень олив, им надо покинуть родной дом, причем — надолго. Так, чтобы сны о родине потеснили все остальные сны, чтоб тоска тошнотой раз за разом подкатывала к горлу, чтобы пища чужбины была безвкусной. А так… Хоть в рай посади человека, он и там приживется, пообвыкнет. Будет с тоскливым видом высовываться из окна, чтоб покурить и поплевать сквозь зубы, будет думать, чем бы заняться или где взять денег.

Красота создана для туристов, то есть для шумных и праздных существ, тратящих специально накопленные деньги на покупку свежих впечатлений. У них горят глаза, они взвинчены и радостны, они фотографируются, шумят на незнакомых языках за столиками в тавернах. Их белая кожа впитывает местное солнце. Они высаживаются из автобусов, как облако саранчи, чтобы, съев глазами, ушами и кожей весь набор запланированных впечатлений, уехать туда, откуда явились, и уступить место следующему десанту. «Я там был», — скажет каждый из них, тыча в нос собеседнику фотографии, поднося сувениры.

* * *

«Я там была». За то, чтобы произнести эти слова, наша героиня заплатила бы много. Очень много. «Была». Сладкое слово. Когда она сможет произнести его, ей тоже покажется раем и это море с выводком рыбацких лодок у берега, и горы, поросшие курчавым лесом, и вертящиеся лопасти ветряной электростанции. Сонное, ленивое царство, где у детей нет рахита, потому что солнца так же много, как воды в море.

Она хотела бы быть туристкой. Она хотела бы улететь домой на первом самолете, чтобы показывать подругам сувениры и говорить: «А вот это дом, где я жила».

Но нет. Не сейчас. Сейчас она идет из супермаркета с сумкой, полной бытовой химии. Хозяйка любит чистоту. Деспина — по-гречески «хозяйка». Деспина Зоя. Подумать только. В космос давно летают ракеты, а на земле у людей до сих пор есть хозяева и хозяйки, как будто мы в Древней Греции, а не в одной из стран Евросоюза. Дичь какая-то.

Так по-русски думала женщина, освещенная греческим солнцем, возвращаясь вверх по улице домой из супермаркета. Тот отрезок ее жизни, на котором мы с ней встречаемся, давно прошел. Она уже дома, на Родине, Греция осталась лишь в ее снах и на редких фотографиях. Теперь она даже немножко скучает по тихому острову, на котором прожила два долгих года. Но мы смотрим на нее не сейчас, а «тогда». Мы «тогда» переносим в сегодня и видим женщину лет сорока, только что остановившуюся на верху улицы, чтобы отдышаться, и обернувшуюся лицом в сторону моря, такого же синего, как небо.

Ее зовут Маргарита. Так в паспорте. Ритой звала ее мать. Точно так же звали и подруги. Катапульта, которая забросила Маргариту, словно камень, за тридевять земель, называется «долги».

Она не брала денег в долг на раскрутку бизнеса. Она брала деньги в долг, чтобы сына не посадили в тюрьму. Ей, потомственной адвентистке, с детства знающей, что такое грехи и что такое заповеди, было особенно тяжело оттого, что сын ее связался с ровесниками-наркоманами, а она, внучка уважаемого пастора, была вынуждена выкупать его из беды и для этого брать в долг довольно большую сумму.

Так Маргарита оказалась в Греции, вдали от мужа (как он там?), от сына, продолжавшего, по слухам, бесчинствовать, вдали от общины, где за нее молились на каждом собрании.

Вера верой, а беда бедой. Рита плакала, как все; скучала, как все; сто раз порывалась уехать; боялась часто звонить домой, чтоб не рыдать в трубку и не услышать (не дай Бог) дурных вестей. Долг постепенно отрабатывался, хотя и не так быстро. Со временем порывы бросить все и уехать сменялись мыслями остаться подольше и побольше заработать. Она была простым человеком, то есть — тростью, ветром колеблемой.

Для туристов греческие острова были раем, для местных жителей — декорацией, а для Риты ее остров был местом добровольной ссылки, одинаково тоскливой, будь ты хоть в Сибири, хоть в Африке.

Она, конечно, утешалась Библией. И раздражалась на хозяйку. Деспина была стара, как сама Древняя Греция, Она была почти глуха, перемещалась по дому едва-едва и часто просыпалась ночью. Ела она мало и в туалет (слава Богу!) ходила не под себя. Но бывали дни, когда нужно ей было что-нибудь поминутно. То выжми ей сок. То включи, то выключи телевизор, то позвони сыну, чтоб на выходные приехал. И всякий раз, не важно, ночь на дворе или день, глухая хозяйка била палкой в стену и кричала: «Ри-и-та!»

Непременной обязанностью служанки было зажигать на ночь лампаду перед иконой Богоматери. Рита было воспротивилась. «Идол! Не буду! Не сотвори себе кумира!» Но для деспины Зои это было очень важно, и русская адвентистка смирилась.

«Я не грешу в душе. Я не изменяю Богу. Я просто… Я просто…» — думала Рита, зажигая лампаду, и не могла подобрать точное имя тому действию, которое совершала каждый вечер.

Она уходила к себе, чтобы успокоиться за чтением Библии, и оставляла старуху сидеть в кресле напротив потемневшего на ночь окна. Деспина могла сидеть часами глядя в одну точку, думая о чем-то. Временами она поднимала глаза к Богородице, крестилась сморщенной, как куриная лапка, рукой и вздыхала тихо: «О Панагия…»

* * *

Греки ничего не знают о нас. Никто ничего о нас не знает. Никто вообще ничего не знает. Это мы читаем обо всех и всем интересуемся. Остальные плевали на мир, не попадающий в поле прямого обзора. Исключения есть, но их мало.

Кассирша в маркете, с которой Рита подружилась, спрашивала ее поначалу, есть ли у россиян в домах телевизоры, спим ли мы на простынях или на голом полу. Все это жутко возмущало Маргариту, и она лихорадочно перебирала в уме аргументы для доказательства нашего величия.

«Да мы первые в космос полетели! Да у нас дети про вашу Грецию знают больше, чем вы сами! Да у нас Пушкин…» Она никогда не гордилась дома ни Пушкиным, ни Гагариным, ни школьной программой. Было чувство, что Родина велика. Но не было знания — почему, и это тоже раздражало.

Кассирша улыбалась в ответ. Она не понимала ничего — ни причин Ритиного раздражения, ни того, почему такие умные люди пачками уезжают из дома на заработки. Этого, по правде, Рита тоже не понимала.

— У вас Церковь есть? — спросила однажды кассирша у Маргариты.

— Конечно, есть, — отвечала Рита.

Но когда она на своем ломаном греческом языке начала рассказывать о своей общине, о Библии, о дедушке-пасторе, лицо кассирши скривилось в презрительную гримасу.

— Это не Церковь, не Экклесия, — сказала гречанка. — Настоящая Экклесия — вот. — И она показала рукой в сторону покатой черепичной крыши местного храма и перекрестилась. Рита не стала спорить, хотя ей хотелось крикнуть на весь магазин, что греки — обычные идолопоклонники, что они не знают и не читают Библию и что вообще их местный священник подмигивает незнакомым женщинам. Что настоящая вера иная, иная. Но она сдержалась и, расплатившись, вышла. Она шла из магазина по улице вверх, и ей хотелось плакать. Плакать от одиночества, от обиды, от усталости.

В местном храме она бывала время от времени. Священник действительно игриво подмигнул ей, когда она, понуждаемая деспиной, пришла, чтобы подать записку с именами на поминальную службу. Это тоже входило в ее обязанности — приносить по воскресеньям из церкви просфору, относить деньги и записки с именами на службу.

Храм был мил. Именно мил, а не красив или величествен. Он был чужой для Маргариты, но все же, думала она, в нем тоже молятся Богу. И еще распятие притягивало ее взор. Это было высокое, большое и очень красиво сделанное, красиво нарисованное распятие. Иисус на нем казался уснувшим. Красивым, уставшим и уснувшим. Он склонил голову на плечо и закрыл глаза. А в ногах и руках Его торчали гвозди, большие гвозди с квадратными шляпками. Однажды Маргарите вдруг захотелось подойти к распятию, чтобы помолиться или даже… поцеловать ноги Иисуса. Но она сдержала себя. Ей нельзя. Так неправильно. Бог есть Дух, и кланяться Ему надо в духе и истине. Бог не в рукотворенных храмах живет.

Она вышла из храма почти бегом, словно уходила от искушения.

* * *

Мы ведь смотрим на нее «тогда». Мы отмотали, как пленку, несколько лет жизни и словно в реальном времени смотрим со стороны на свою соотечественницу, оказавшуюся на заграничном курорте с целями, далекими от отдыха. А что сейчас?

А сейчас Маргарита Павловна сидит за столом и рассказывает мне о том, что было с ней в прошлом, кажущемся уже таким далеким. Мы дружим с ней. Она — прихожанка храма хорошо знакомого мне священника.

Видели бы вы, какое распятие она подарила в храм этому священнику! Большое, красивое и живое!

Иисус на нем словно уснул. Только что «преклонь главу, предаде дух». А все детали живы. Солнце и луна со страхом смотрят на Господа, как живые. Голова Адама под голгофой то ли скалится от страха, то ли улыбается. И если это улыбка, то от нее становится жутко. Кровь из ран уже не течет, но запеклась и тоже — живая. И ты становишься живым, когда, постояв минуту-две у распятия, вдруг опустишься на колени и, коснувшись лбом пола, скажешь шепотом: «Прости меня».

* * *

— В Великом посту мне совсем было плохо. Тоска такая, что хоть вой. Я читала, молилась, но все равно тоска не отступала. Иногда смотрела в книгу и ничего не видела. Читала одно и то же по нескольку раз и не понимала ни слова. Да и времени нет читать. Работа. То одно, то другое.

Это же как тюрьма. Ни одного нового лица. Те же стены, та же работа, один и тот же пейзаж. Горы, море, тишина. Я думала, что с ума сойду.

Тут деспина посылает меня в храм отнести деньги на службу. А мне так не хочется. Видеть никого не хочется, только бы легла в угол и плакала. Но делать нечего. Иду. Прихожу в храм. Людей среди дня почти нет, и распятие посреди храма. Я дала деньги на службу и уже повернулась уходить. Потом что-то меня задержало. Думаю, посижу в храме немного одна. Не буду спешить. Села на скамью и смотрю на распятие. Потом… Не знаю, что со мной было. Вот не знаю. Меня будто сила какая-то подняла с места и подвела к голгофе. Как я вдруг начала плакать! И молиться! Будто в груди что-то прорвалось, и слезы хлынули рекой. И молюсь Христу! И крещусь! Представляете? Сначала жаловалась Христу на жизнь, что скучаю, что плохо мне. Жалко себя было. Потом стала молиться за сына, за мужа. Потом вдруг почувствовала свои грехи, вспомнила, увидела, сколько их! Мы ведь себя чуть не за святых привыкли считать. А тут у меня будто глаза раскрылись. Я долго тогда в храме была. Не знаю сколько. Пришла домой, бабка моя кричит: «Где ты была?», а я чувствую, что люблю ее. Мне так легко стало. Я таку-у-ую благодать получила, что не могу и сказать! И потом лампадки зажигала с радостью.

* * *

Она говорит, говорит, говорит. А я пью чай и слушаю, слушаю. Они так любят говорить, эти милейшие бывшие протестанты. У них везде «благодать», «откровение», «свидетельство». А мне вот хочется такое же распятие к себе в храм. Но просить не буду. Стыдно. Да и дорого это.

Уж сколько разных историй, всяких-всяких, слышали мои уши. Не пора ли записывать? Говори, говори, Маргарита Павловна. То, что ты говоришь, действительно и откровение, и благодать, и свидетельство.

* * *

Она поднималась по улице вверх, неся в руках сумку, полную бытовой химии. Деспина Зоя любит чистоту. Мы знаем, что случится с ней через полгода, а она еще ничего не знает. Что ж, оставим ее при блаженном незнании. Ее, Маргариту, внучку уважаемого пастора, приехавшую в Грецию, чтобы заработать денег и отдать долги.

Вот она стоит с печальным лицом, среди треска цикад под синим небом, обернувшись вполоборота, чтобы взглянуть на такое же синее море.

Ну что же дальше?

Я не лентяй, Я умею и люблю зарабатывать. Ненавижу тех, кто ноет и жалуется. Кто ничего не может, тот ничего не хочет. Таков мой вывод. Я много хочу, но не сижу на месте. Кручусь с утра до вечера, устаю, но мне это нравится. Расширяться, развивать бизнес, пробивать лбом стены, это классно!

Поначалу хочешь только денег. Потом понимаешь, что деньги — не главное. Удовольствие получаешь от движения, от борьбы, от преодоления препятствий, от близкого знакомства с людьми, которые влияют на жизнь.

Потом вдруг устаешь… Не так, как обычно, а внутренне устаешь, и все становится постылым. Но все, что успел сделать, продолжает жить и работать. Имя работает, авторитет работает, команда тянет лямку, и все движется, хотя сам ты устал от всего.

Появляется нечто новое — власть.

Деньги всегда приводят близко к власти малые деньги — к малой власти, средние — к средней, большие — к большой. Ты кому-то платишь, с кем-то дружишь, во что-то ввязываешься, и со временем встает вопрос: «Не идти ли самому туда?»

Мысль соблазнительная. Власть пахнет. Не могу объяснить, как и чем, но пахнет, и на этот запах идешь, как голодный пес, высунув язык. Все старое уже надоело, а тут — новые перспективы! И опять кровь играет, накал страстей, адреналин, нервная дрожь… Где-то внутри мысль: «Я достоин. Так должно быть. Это предначертание».

Жена не успевает к тебе подстраиваться. Она остается такой, как была, живет в своем мире. И ты отрываешься от нее. Между вами вырастает сперва разделительная траншея, затем — пропасть. На том этапе, когда появляются большие деньги, жену, как правило, уже меняют. Когда приходишь во власть, жену меняешь снова или живешь для формальности со второй, чтобы не осложнять жизнь, но именно — для формальности. К тому же вторая редко бывает лучше первой. Она моложе, наглее, себе на уме. Расчета в ней больше, чем чувства. Первая жена больших денег или прихода во власть боится, а вторая — нет. Эта радуется, зараза. Не за тебя радуется, а за себя, что она — жена такого-то. Короче, во власти — грязь. Это всем известно. Везде грязь, только во власти ее больше, иначе и быть не может. Новые знакомства, встречи в закрытых клубах, легкий балдеж от мысли, что ты рулишь большими процессами. Узнаёшь много нового, хотя еще недавно думал, что тебя уже ничем не удивишь. Потом опять устаешь. Не веришь никому, страх, что подставят, бабы случайные, семья существует только на бумаге, ложь, грязь. И ничто не радует. Становишься со временем холодным циником. Приходит мысль: «А не бросить ли все?» И тут понимаешь, что бросить не так-то просто. С одной стороны, есть самолюбие, амбиции. С другой — это же поезд. В него сесть легче, чем из него на ходу выйти. Получается — только вперед. Привыкаешь лгать не краснея и продолжаешь движение. Усилие — взял ступеньку. Еще усилие — еще одну одолел. Вверх, вверх. И на каком-то этапе, когда все накатано, вдруг… встреча с этим…

Ничего особенного: вечер, друзья, ресторан. Домой идти не хочется, да никто особо и не ждет. Друзья отошли на минуту, и остался один за столиком. Подходит он, садится.

— Здравствуйте.

— Вы кто?

— Неважно. Потом узнаете. Не пугайтесь. Я давно за вами наблюдаю.

— Кто вы такой?

— Вы обо мне не раз и слышали, и читали, и в кино смотрели. Я — личность известная. Пора поклониться мне. Вы и раньше кланялись, но как-то неосознанно, стихийно. Теперь пора внести ясность.

Тут меня прожгло понимание, кто передо мной, но не сразу понял, что это серьезно. Уж слишком на Голливуд похоже. Мелькнула мысль, что и выглядит он моложаво. А должен же быть древним.

— Не переживайте, — в ответ на мое смущение. — Внешность я могу, как вы догадываетесь, менять до бесконечности.

Я ищу глазами друзей, нервничаю.

— Они в курсе. С ними я уже разговаривал. В свое время.

Он сидит напротив и говорит. Кстати — курит дешевые сигареты одну за одной и дым пускает носом. У меня внутри все похолодело, и мысли тоже застыли. Бывает, что в мозгах — ураган, мысли скачут.

А тут — тишина и холод, как в морозильной камере. Короче, он сказал, куда и когда мне прийти, как одеться, к чему приготовиться. Затем встал, забрал пепельницу с окурками и удалился. Тотчас вслед за ним появились мои друзья. По их серьезным лицам я понял, что они в курсе.

Ну что же дальше? Был где надо, пришел вовремя. Только рассказывать ничего не буду. Это строго запрещено. С тех пор пошел наверх быстрее и увереннее. Оказалось, что вокруг очень много таких, как я, то есть прошедших определенную процедуру… Мы друг друга по выражению лиц узнаем и еще по некоторым знакам. Иногда мы встречаемся отдельно, посемейному, обсуждаем без протокола самые важные дела. Больше ничего рассказать не могу.

Счастлив ли я? Еще бы! Я знаю то, чего почти никто не знает, и влияю почти на все, что вокруг происходит. Иногда, правда, наедине бывает холодно и жутковато. Но это быстро проходит, стоит окунуться в работу. Кстати, в церковь я захожу. Ненадолго. Свечки ставлю везде, где можно. Только перекреститься я не могу и… люди меня сильно раздражают.

Две истории

До чего же мудр Господь. Прямо-таки хитер в поиске заблудившегося и потерявшегося человека. Приведу тому, как пример, несколько слышанных мною историй.

Дело было во Львове в девяностых годах. Времена смутные. Каждый выживал как мог. В такие годы жулики и проходимцы плодятся, как мухи. И есть среди этого народа особая категория — ряженные под монахов. Где-то они нахватываются церковных словечек вроде «спаси Господи» или «простите меня, грешного», шьют себе рясы и скуфейки и начинают промышлять сбором пожертвований. Не стоят под церквями с протянутой рукой как «христарадники», а ходят по разным организациям, магазинам и обещают помолиться в обмен на крупную сумму. Народ у нас в церковном отношении, известно, дикий. Живых монахов большинство и в глаза не видало. Как услышат фразу типа: «Я архимандрит Феогност. Буду за вас сорок дней молиться Почаевской Божией Матери», — так и достают из карманов трудовую деньгу и спешат писать записки с именами живых и усопших. Мало кто замечал, что у этих «Феогпостов» и лица припухшие, и глазки бегают. И вот одна женщина в магазине так разжалобилась, что отдала такому пройдохе чуть ли не всю зарплату. У нее недавно отец умер, так она не пожалела на помин души. «Только вы, — говорит, — хорошенько помолитесь». «Хорошо, — говорит пройдоха, — помолимся». Рассовал по карманам записки и деньги, и — до свиданья.

А через пару дней взяли эту женщину сомнения. Соседка говорит: «Дура ты, Людка. Никакой он не монах. Зря деньги отдала. Сама лучше ходи в храм молиться».

Та спать перестала. «Поеду, — думает, — найду монастырь Почаевский, найду там этого Феоктиста или Феогноста и заберу деньги». Поехала.

И случилось так, что приехала она в лавру Почаевскую на праздник Почаевской иконы. Народу в монастыре — видимо-невидимо. Автобусы стоят из Литвы, Молдавии, России, Белоруссии. Начала было спрашивать: мол, есть ли у вас такой-то монах. Он мне, дескать, денег должен. Какое там! Найди иголку в стоге сена. Расстроилась она, но раз уж приехала, пошла на службу. Сначала раскаялась. Народу столько, что думала — задушат. Но потом вошла в нее такая светлость и легкость, что неудобства позабылись и уже не вспомнились. Пробежала перед глазами вся жизнь и показалась какой-то мелкой, суетной. Захотелось плакать, причем не о себе, а просто. И она заплакала какими-то особыми, до сих пор не ведомыми, радостными слезами. Так и проплакала всю службу, на которой стояла от начала до конца впервые.

Людское море вынесло ее на воздух. Начинался крестный ход. Тут Людмила увидела вблизи монахов и отчетливо поняла, что Феоктист или как его там, Феогност, — не монах никакой, а жулик. У этих, настоящих монахов все было другое: и руки, и глаза, и бороды. И пели они так, что душа переворачивалась. И чувствовалось, что есть у них в жизни что-то такое, о чем большинство даже не догадывается.

Денег своих она, конечно, уже не искала, да и не жалела о них. То, что ей открылось, оказалось несравнимо дороже того, что у нее выманили. Вот я и думаю — какой же хитрец Господь! Через ряженых проходимцев умеет приводить людей к источникам благодати.

* * *

А вот и вторая история.

Дело было на Галичине, в одном из сел в конце семидесятых, еще при Брежневе. Встречался некий юноша с девушкой. Имел самые серьезные намерения. А у нее дядя был священник. Священники тогда на Западной Украине в основном жили как сыр в масле. Был почет, были и деньги. Шутники говорили: «У пана-отца свинья заболела». Девушка, конечно, знала, как духовенство живет, и говорит парню: «Иди в семинарию. Выйду за тебя только если будешь священником». Взбалмошным девкам не впервой парней за чобитками с золотыми подковками посылать, не то что в семинарию. Вот парень и поехал. Взял рекомендацию на приходе и отправился в Санкт-Петербург, по-тогдашнему — Ленинград. Поехал без особых приготовлений, так как Галичане уверены, что они люди набожные и о религии знают все. Там и сейчас нетрудно в селах найти людей, которые считают, что русские праздники — это 1-е Мая и 23-е февраля, а украинские — Рождество и Пасха. Парень решил, что раз «Отче наш» знает, раз голос у него есть и в воскресенье на службу он ходит, то ничего больше знать и учить не надо. Да и глядя на окрестное духовенство, какие-то особые знания и таланты заметить было трудно.

В Ленинград он ехал нехотя и с опаской, к москалям все-таки. И там, в городе трех революций, пришлось ему до крайности изумиться. Пришлось впервые в жизни увидеть по-настоящему верующих молодых людей. Там были москали, русские то есть, были молдаване, украинцы, были юноши, приехавшие из других частей огромной империи, разлегшейся на одной шестой части суши. Они вели между собой непонятные для нашего героя разговоры о литургике, о святых отцах. Они читали Евангелие и еще какие-то незнакомые умные книги. Было видно, что они давно переварили то, что наш друг еще не съел. И еще было видно — никто из них не приехал сюда для каких-то «левых» целей: покорять чье-то сердце, делать карьеру…

Экзамены парень сдавал без огонька и успешно их провалил. Во-первых, знаний серьезных не было, во-вторых, был стыд и чувство, что находится он не в своей тарелке. Пришлось возвращаться домой. Всю обратную дорогу перед глазами, как упрек, стояли чистые и умные лица тех, кто остался в семинарии учиться и служить Богу.

На следующий год он опять поехал поступать в ту же семинарию, но уже не для того, чтобы завоевать любовь той девушки, а по назначению — чтоб стать священником. Кстати, отношения с девушкой у него не заладились. Они как-то обоюдно и одновременно друг к другу охладели, и начинавшийся было роман растаял в воздухе, как мираж.

Саул искал потерявшихся ослят, а нашел Самуила и помазание на царство. И наш герой искал одной любви, эгоистичной и переменчивой, а нашел другую — вечную и настоящую.

* * *

Две истории из бесчисленного количества подобных я подслушал и передал на бумаге. Передал для того, чтобы и читатель мог со мной вместе глубоко задуматься, вздохнуть и произнести: «До чего же премудр Господь!.. Прямо-таки хитер в поиске заблудившегося и потерявшегося человека».

Раздвоенность

Человек жил в грехах. Можно добавить — как в шелках. Можно заменить на привычное — «как свинья в грязи». Разум твердил, что это нормально. Глаз замечал такой же образ жизни у большинства окружающих. Но что-то неуемное внутри плакало, как ненакормленный ребенок, и было ясно, что грех — это не норма. Плачет ли это «что-то» внутри у всех остальных — неважно. Важно, что счастья нет, хотя и сыт, и одет, и в статусе. Хотя и небо над головой давно забыло о свисте авиационных бомб. «Если жизнь — это только то, что я вижу и знаю, то я обречен грешить и тосковать», — думал человек. Он хотел знать, есть ли иная жизнь. Не там, за гробом, а здесь — но иная.