Карп Любанский в своем добродушии вовсе не был безоглядным, хотя давлению поддавался легко. Несмотря на упросы. если таковые были, он не пошел уговаривать Рахилу стать женой надстарейшины, дабы успокоились молодые петухи Тимофей и Парамон, а заодно с ними и Русиян: пожелать жену первого старейшины – то же самое, что пожелать во сне преблагую мать Иисусову. Сон является частью жизни, ибо родилась пресвятая и осталась девицей; страшный грех, даже во сне, коварно и похотливо посягнуть на бесплотность. От такого греха и потомкам не отмолиться.

Невыспавшийся, с синевой под глазами и сердитостью на челе, умалившийся от отчаяния, что придется стать вершителем Богданова замысла, Карп Любанский перекрестился, покидая дом шурина Петкана. Его медлительность усугубляла колебания, и в неуклюжести своей он ощущал, как Парамоновы глаза прожигают ему затылок. Повстречалась Велика, прямо налетела на него, белая, румяная, плоть жаркая, веселая, но вроде бы и зловредная. Выскочила внезапно из полутени. На груди таилась невидимая змея, а глаза словно промыты лучами. «Шел бы ты себе домой, Карп. В Любанцах тебя небось спит да видит Петканова сестрица Косара. – Наступала, заставляя его уменьшаться. – Когда ж это вы, проклятущие, перестанете землю поливать дурью?» Он не понял ее и замер. «Что с тобой?» – спросил. Она же ладонями уперлась в крутые бедра, ноги словно из плечей вырастали, приблизила к нему лицо. «Оставь в покое Рахилу, слишком она молода для своего преподобного дряхленького прапрадедушки. Ты б за собой‑то оглянулся, и не на тень свою. Мы, бабы, все видим, ежели что, живьем тебя, сквернавца, закопаем в землю».

Он покорился. Сущая правда, карой могли стать ему восемь баб, с Великой девять, наказанием судьбы, Пифии [42]не Пифии, сущие ведьмы: сухопарая Долгая Руса, Тимофеева приемная мать, дочь пряхи, по слухам с третьим глазом либо ухом на темени, и еще читала она судьбу по звездам, а по отдаленным раскатам грома угадывала беду; Богданова Смилька, следопыт успел подарить ей трех птенцов, но в меха золотых куниц не одел – семь лет, со свадьбы, носит одну и ту же рубаху; Божана, вторая жена своего второго мужа Даринки, брата покойного надстарейшины Серафима; Наумка, мужеподобная вдова без потомства, травщица и ворожея – видели, как она пила кобылье молоко из собачьего черепа; Гора, Русиян у нее единственный сын, за то и считают ее бесплодной; Гена, с младенчиком на руках, – мужа сгубили крысы; Звезда и Петра, мужья их Кузман с Дамяном вон на ниве, не спешат на подмогу Карпу Любанскому. Вразвалочку подошли, взяли в кольцо, бабий круг собрался судить: сперва тяжкий и темный допыт, а там уж суд и расправа – деяние богоугодное. Карп Любанский подрагивал от неясной вины, подавленный и изумленный, вспотевший до корней хребтины. Бабы казались ему ненасытным драконом. И ведь не станут ногтями драть. Устрашат до вкоченения и, опалив жарким дыханием, сожрут. Вспомнил с горькой усмешкой жену свою Косару, сварливую и во время бодрствования, и во время сна, из‑за нее‑то и сбежал из Любанцев. Я видел ее, она заявлялась в Кукулино, повоевать со здешними бабами, а возвращаясь обратно, рассуждала сама с собой. «Некрасивые завсегда злые», – растягивал обе верхних губы Петкан и советовал зятю бросить пакостницу и насовсем переселиться к нему. А теперь вот целых восемь Косар, с Великой девять, напустились на него и осыпали бранью.

Я слышал их разговор из крепости. С грустью, выжатой из очерствелости, принял сторону Карпа, хотя восхищался бабами – у каждой готово слететь с губ сказание.

Первой начала вещать Долгая Руса:

«Уж девять дней, и каждый раз перед светом, из столетней орешины, что за нашим хлевом, выхлестывает вода отравная, с головастиками. Да видели б вы с какими – пегие, а ноги твердые, как у кузнечиков. Худой знак – болотом заволочет наши нивы, плодные и неплодные. И воды той отравной нынче поутру напилась моя коза и сей же миг околела, рога у ней растопились и вылились на травушку горячей смолой. В таковой смоле все мы, и Карп Любанский тоже, погрузнем, ожидаючи, да только дождемся ли, дня воскресения из тьмы и плесени. Девять нас тут, согласливых да памятливых. И девять же лет прошло, как тут вот, неподалеку, померло в одночасье девятеро, а с ними муж мой и детки. И тогда тоже из орешины хлестали струи с головастиками, пятнистыми да волосатыми. Думали тогда, вот‑вот мир провалится в огненные тартарары. Чисто побесились все, кто молился, кто блудодействовал».

«И мне тоже явился знак, – поспешила встрять Богданова Смилька. – На зорьке, промеж первых и вторых петухов, из могилы монаха Апостола Умника, того, что привел псов с железными мордами, забил зеленый огонь, а наверху – огненный крот с человечьим голосом. Упредил меня, и меня ли одну, чтоб не отметались мы от преблагой Варвары и Богородицы Троеручицы. Подошла я к могиле, вижу цветок, как раз в маленькую ладонь, а на пальцах – птенчик росточком с росную каплю. Слышьте‑ка, птенчик‑то был в рясе. И одноглазый».

«Не видали вы, не всякий сподобляется, чуда, – перекрестилась Божана. – Над землей пролетел раскаленный камень и пал под Песьим Распятием, позади того дубнячка, где живет медведь с головой орловьей. И как есть покрыл тот жаркий камень болотину и на девять сторон раскидал опаленных рыбок, пиявок, кости, черепа да ребра утопленников. Пошла я поглядеть, что там такое, и вижу – болота нет, только земля горит да горит. Доведется и нам в огне пожариться, и колодези‑то наши с завтрева пересохнут».

«И я тоже кой‑чего сподобилась, только мне явилось другое, – вспыхнула Наумка. – Месяц ударил в месяц и ледяным жаром покрыл даль с той стороны Города. Диво дивное, мелкий камень на мелкий камень да пластается по домам и нивам, а над этой белой скаменелостью те два месяца, что после удара превратились в голову о двух ртах – один для покойников, не

будет им воскресения, другой – для живых. Сущая голова, только что без ушей. Не услышит она завтрашний визг таких, как вот этот Карп».

«Голову я не видела, потому как спала, – смиренно склонилась Гора. – И мучил меня в глотке сухой огонь, кабы можно, в колодец бы залезла. Приди, вода, напои меня, прошу я, а сама не просыпаюсь. И вода пришла, но эдакая горячая да сухая, хоть тки из нее покров для выходцев с того света, куда вскорости попадут все живые. Проснулась я, перед тем как совсем проснуться, и что же – лежу я, развалившись надвое. Та вода, горячая да сухая, располовинила меня на две Горы, и стало у Русияна две бесполезных матери. Долгая Руса не даст соврать, она своего Тимофея двухлетком усыновила, так вот тогда как раз от такой воды сгибли его родители».

«А мне нынче ночью снился Карп Любанский, – прижимала младенчика к груди Гена. – Да как полезли из его ноздрей живые травы, да как кинулись на меня, а я немощная, двинуться не могу, чтоб оборониться. Открываю рот, крикнуть, – голоса нет. А травы те обернулись пиявками с волосатыми головами. Переплетались и на меня наползали, требовали молока. Я завизжала, выдралась из этакого страха и увидала взаправду, уж не во сне, кучу пиявиц, только они вдруг куда‑то сгинули от моего глаза да пред силой небес, где не единожды видела я собственный лик».

«Меня не спрашивайте, не найду речей, – дождалась своего мгновения Звезда. – И сама не разберу, что было. Ручка у моего серпа выпустила отросток. И какой бы вы думали? С невиданными колючками‑липучками, цепляется, чего ни коснется, обвивается, гнет железо. А на отростке том тьма плодов, приложишься ухом – и едва на ногах стоишь: плоды те порожние и в них устрашенно воют полоненные ветры да ветерки, и не находится добродея на свете, чтоб помолиться за их тоскливые души».

«Дело статочное, ветры – они твари живые, – отозвалась Петра. – А вот спросили б вы моего Дамяна, чего мы с ним нагляделись. Его тут нету, а я вам все открою по правде. Котище наш ходит на двух ногах и огладывает с ясеня ветки. И такой ли куражливый сделался, ощетинится и над нами хохочет. Вчерась, нет, третьего дня, стрескал кочан капусты да унес тишком два меха с вином, без возврату. Подступались мы его поучить палкой да веревкой смоченной – никакого проку. Битье ему нипочем, закаменел под шкурой».

«Я про чудеса хоть до Судного дня вспоминать могу, – вымолвила и Велика. – Видела я бабок махоньких – пожирают зерна из колосьев, а волосы у самих зеленые, темя все как есть заросло мохом. По муравьиным следам и ячмень и овес находят. А еще видела я коня с беличьими лапами. Взобрался на верхушку осины и спит. Только все это мелкие чудеса, докучные. А не знаете вы того, что поделалось недавно ночью, и если есть у кого терпение, я вам сердце открою, расскажу про страшное диво».

Терпение у всех нашлось, и Велика открыла сердце.

«Две ночи назад из недостроенной церкви выскользнули неуглядимые тени и вереницей потянулись в другой мир, какой и во сне не видыван. Тени те оказались святыми с Исайловых картин. До солнца еще вхожу я в церковь. Тоска глядеть. Стены голым‑голы, кое‑где осталось по пятнышку». Одна из баб: «Стены изнутри?» Велика: «Голым‑голы. Пошли со мной, и этого полоротого Карпа прихватим, и вам придется крест сотворить перед чудом. Побожиться могу, что Исайло, добрячок божий, только наполовину человек». Одна из баб: «Как это наполовину?» – «Потому как наполовину он мертвец, сущий покойник». Карп Любанский: «А Рахила?» Велика: «Сохнет, глаза ей соль разъедает». Одна из баб: «Отвязался бы ты от Рахилы, Карп. Сколь раз тебе говорить, отвяжись». Карп Любанский: «Отвяжусь, я с вами пойду поглядеть на чудо, на эти самые белые стены. Но и вы моих чудес послушайте, может, у вас мозги на место станут. Та вода соленая, что вытекла из твоей орешины, Долгая Руса, лжой отравила сердце земли. От соляной жилы, что продралась в могилы, у покойников запалились кости. Их колдовской огонь срывает камни да на сдвоенных месяцах оставляет меты, огонь тот высушил бы колодцы и реки, да робеет пиявиц, скинувшихся серпами, косами, из чьих ручек так и лезут побеги, и не побеги вовсе, а хвостищи собак да кошек и прочего зверя. Все они норовят дать деру от бабок, что глотают ячмень да овес, да рожь да пшеницу, да мясо живьем да песок, отчего за ними тянутся сжеванные ваши тени… Осточертело мне вас слушать. Продеретесь ли вы ото сна хоть раз в жизни?»

Тишком, прикрытый десятилетиями, я разглядывал их из крепости, они и впрямь казались изжеванными тенями, сжимаются и растягиваются, покрывая траву и камень, неспособные изменить ничьего обличья, угрожают, а не обладают силой, вялые и незначительные, переливаются из пустого в порожнее, соединяясь же, образуют круг, чьей осью служит вечная их бес‑конечность. И вправду, хотя солнце било им прямо в лоб, тени их откидывались вперед и увлекали в сторону церкви, – живые тени. Они ползли, оставляя за собой пустоту, на которой не прорасти даже чахлой травинке.

Бабы бросили Карпа, словно и не стояли с ним, не позвали с собой, дескать, пойдем с нами, а он и не ждал, что позовут и признаются, мол, чудесам, про которые толковалось, еще предстоит случиться: они всего лишь заглянули в будущее. И он сам зашагал к ним, к этим теням, тоже превращаясь в тень, родом не из близкого села, как дотоле, а тутошний, кукулинский.

Истинно стены церкви изнутри были голыми, Исайловы святые исчезли. Всех это ошеломило. Напрасно Карп Любанский уверял, что Исайло, будучи не в себе, замазал святых известкой. Женщины, у каждой на челе знамение скорби, его ровно не замечали. Словно перед воскресшим Лазарем [43], все как одна белые до сини, повалились ниц перед иконописцем. А у бедняги Исайлы вся левая сторона тела, от глаза до пальцев ног, как есть окаменела. Он что‑то говорил больным языком вполовину рта. Не понимали его, так ведь святых понимать и не надобно, полагали они. И все же стали упрашивать, чтобы воротил он библейские таинства – отче наш, и отче наш, и отче наш, пока тот не упал с перекошенным взглядом. Здоровая нога оказалась слишком слабой, чтобы удержать перегретую голову. К нему склонился Карп Любанский. «Где Рахила?» Тщетно. Исайло неопределенно указал рукой на землю и потом на небо. И лег лицом в камень, словно уменьшившись.

А под орехом нашли малоумного Павле Сопку, с разинутым ртом, без дыхания. Петкан и кузнец Боян обмыли его и, закопав в землю, трижды большими глотками выпили за помин души. Старец Мирон пережил своего сына.

«Пожил бы, кабы дали ему в жены Велику, – припомнил Боян. – Жаль, правда?»

«Не можно было дать ему в жены Велику, братец, – промолвил Петкан. – Так и быть, открою тебе. Велика и Павле родились от двух сестер. Ну и намучил же он нас, не земля, а камень. У него ведь свой крест был. Давай ему на могилу поставим?»

«Подожди, – дернулся Боян. – Мирон будто говорит что‑то».

«Воды, – шептал Мирон. – Напоите сына. Отец Прохор из монастыря Святого Никиты даст вам святой воды. Может, он поднимется».

«Так и сделаем, – успокоил его Петкан. – Только завтра. А сейчас живых замучила жажда, дядюшка Мирон. Иди к себе да выставляй на стол. Мы о твоем сыне поплачем».

Глядел на них с недоверием. Ладно. Выкопали могилу и за душу покойного помолились. Попа не было. Петкан проговорил молитву. Но к чему тут вино? Святая водица и ихнюю плоть подмолодит. «Нету у меня вина, – заскулил он. – Хотите выпить, несите сами. А я наварю пшеницы и расскажу вам о житиях святительских с первого лета первого индикта [44], когда круг луны и круг солнца вместе осветили лик великого Константина, кесаря византийского».

«Кесарь нас не станет поить, – не понял его Петкан. – Доставай нам вина и потчуй. Живее, покойников не обижают».

Того не видел никто. Убегая от петли, завязанной то ли Богданом, то ли судьбой, Рахила укрылась в крепости, не в покое, где стоял со времен Растимировых мой гроб, а ниже, в помещении для стражников. Я не пытался звать ее и расспрашивать. Любопытство мое истаяло. Теперь мною владело предчувствие, будто во сне вижу я то, что начиналось въяве, – отовсюду спускались к Кукулину тени, простираясь ширью земли. Псы растревожились. И скотина. Только они и я, но вовсе не те, кто защитился пентаграммой [45]или чем другим. Летучие мыши над моей головой тоже чувствовали. Как тогда. Между людьми и тенями, этими сызнова нахлынувшими легионами, предстояла решительная и немилосердная, кровавая, грозная, судьбоносная

Схватка

С воскресшей смертью, не той, что призываю я из ночи в ночь, и не с ее двойницей, через которую она обретала второе рождение, а с третьей уже – чтоб после многих схваток с крысами‑людьми воротилась она в бездну небытия. Новую схватку непрозорливые посчитают частью предсказаний, где закабаливший сознание мрак эхом отзывается первому, раз и навсегда оторвавшемуся крику растопленного и безжизненного мозга костей. Стены крепости крошились в челюстях страха.

Угра, старуха Иллариона, возжаждавшего молодой жены, окликала из своего двора бывшую монахиню Ефимиаду – ежели она и вправду привела в Ипсисимов дом дьявола, пускай спросит у него совета, как наставить человека на разум: этот петух ощипанный Илларион затеялся идти в монастырь за своей монахиней, а она тут его обихаживай. Сноха ее Панда оставила лохань и, приглаживая волосы мокрыми ладонями, приступила к ней. «Ты, матушка, чуток постирай, а я уж от Ефимиадиного дьявола добьюсь совета на нашу напасть». Ее муж, здоровяк Голуб, словно только и ждал, чтоб отшвырнуть чурбак, который ему не удавалось расколоть. «Господи, – простонал он. – Сейчас запоют. – Родителей он называл по имени. – Нельзя же так, Угра. Все над нами смеются. Придется мне связать нашего Иллариона, не то он и вправду отправится за молодой женой». Откуда‑то притащился Мирон. «Снился мне преподобный Серафим. Указал, где зарыт горшок с золотом». В новом приступе отчаяния Голуб сжал кулаки. «Значит, тебе снился преподобный Серафим?» Старец попятился от него. «Ты мне, Голуб, не грози. Все равно не открою тебе места. Сам копать буду».

Карп Любанский пропал. Из Любанцев за ним притащилась жена Косара, накидывалась на каждого, кто попадался на дороге. «Удачи тебе, сестрица, – осенял себя крестным знамением ее брат Петкан. – Муженек твой ушел к Синей Скале, дабы нас от грехов наших избавить. Поспеши туда, застанешь его. Да только хлеба ему не носи. Карп собирает ужей, варит их с крапивой и щавелем. Постникам голод нипочем, гляди, чтобы не переел».

Она, показав ему спину, пошла прочь.

А под дубнячком между Кукулином и болотиной без цапель и журавлей, без бекасов и диких селезней, без желтоклювых нырков и русалок мужики, поверившие, что крысы вернутся, мастерили под надзором Карпа Любанского некую штуковину, для непосвященных весьма мудреную:

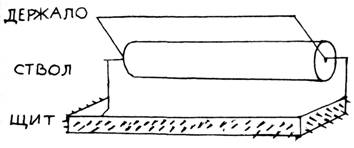

ствол, если прикинуть на глазок, толщиной в локоть и шириной в шесть, ореховый, очень тяжелый… держало железное, воткнутое с обеих сторон ствола, от толкания ствол движется и давит перед собой все… щит, высотою в две пяди, с внешней стороны три ряда острых клиньев – защищает идущих за подвижным стволом от возможного соприкосновения с живыми крысами.

Сие невиданное доселе чудо нарекли Карповой давилкой, таких давилок смастерили уже четыре, каждую поведут двое: Русиян и Тимофей, Парамон и Богдан, Боян Крамола и Петкан, Кузман и Дамян. Четыре, на большее не было ни сил, ни людей, да и многие почитали их пустым баловством. Трудно, очень трудно каждому дому иметь такое, сетовали лицемерно, а про себя смеялись: держало, ствол, шит.

Смех переходил в судорогу, судорога в страх. Крысы шли густыми ордами, занимали пространство уже в верховьях Давидицы. Избегали прогалин, крылись по низинкам, где вызревало дикое просо. До решительного удара не показывались, собирались грянуть разом. И тут я догадался. Птицы перестали клевать зерна бесполезного доселе растения, и оно, даже под инеем, не выкинуло семени для весеннего возобновления.

На грани конца жизнь последних свидетелей призрачного действа стала кошмаром, а сами они живыми тенями. И с ними я.

Пока крысы собирались в гущине дикого проса, легион за легионом, для первого, второго и третьего удара, семена начали осыпаться от малейшего трепета. Словно бы в поисках влаги забивались в оголенные крысиные глаза, и те закрывались пеленой, слепли от болезненного колотья.

Наблюдая из своей крепостной бойницы, я уверовал, что растения, как и птичьи стаи, объединились с людьми – за жизнь. И еще я знал: крысам даже слезой не избыть липкого семени и боли слепоты. В своей немощи они сшибались, визгливо призывая богов на помощь, грызли друг друга. Накидывались на любое прикосновение, оскалив зубы. Серое месиво рвало само себя тысячью своих челюстей. Потерпев урон от невиданного доселе врага, бесполезной травы высотой в локоть, часть легионов все‑таки одолела простор с диким просом. Ослепшие, с глазами, затянутыми пленкой, растянулись полчища, хлынув из чернолесья и со стороны Песьего Распятия на село, окруженное заслонами сушняка и легко воспламеняемых сосенок да можжевельника.

Навстречу им бежали люди с головнями. Пламенем полыхнуло дикое просо. Синевато‑румяные челюсти жара набросились на слепнущих крыс, и те, не прекращая взаимной грызни, отхлынули к прогалинам и Давидице. Оголтелые, продирались сквозь горящий сушняк, отыскивали в нем проходы, пытались добраться до людей, заскочить в село.

И вдруг на ослепшие почти легионы со скрипом устремились Карповы давилки. Так же внезапно между крысами и давилками вынырнул из дыма Исайло, живая сторона лица искажена злобой, другая оставалась неподвижной – окаменелая собственность смерти, кусок с ее трапезы, сквозь которую проходит столетиями все сущее, с первого червяка до последнего нашего предка. Если я и сейчас не ошибаюсь, он пытался возглавить легионы и вести их на дома и людей. А может, я заблуждался. Видевшие его полагали, что он пытается преградить крысам дорогу своим полуживым телом. Если это был Адофонис, князь или царь бесчисленных челюстей, то крысиные орды с сатанинской злобой в черных сердцах своих провозгласили его презренным изменником: нашего рода, но будь ты проклят, тебе не выбраться из людского обличья! Крысы настигли его и зацепились за мертвую ногу, начали карабкаться к живому телу. Никто даже не пытался ему помочь – было невозможно. Женщины, Долгая Руса, Гора и старуха Угра, держали Рахилу, чтоб она в безумии не стала добычей крыс, явившихся из ниоткуда в новой попытке завоевать землю, кусок за куском, люто ненавидя все на этой земле – человека, растения, зверя. Исайло опамятовался, но слишком поздно. Здоровой рукой сдирал крыс с себя, со своей кровоточащей плоти, умирал остававшейся в живых частью. Упал, обессиленный, наземь и покатился, подобно давилке Карповой. Лежал ничком, зажатый челюстями и ощетиненными хребтами, шевелясь все слабей и слабей. Крысы рвали ему шейные жилы, залезали внутрь, и через миг от него остались лишь безымянные кости да оголенный череп. Дым с полыхающего дикого проса накрыл скелет. И крыс возле него. Вместе с дымом подходили новые зубастые отряды, вслепую спешили под Карповы давилки, чтобы превратиться в бесформенное месиво костей и мяса.

Справа и слева от движущихся стволов бежали с головнями мужчины и женщины, били ослепшее зверье по хребтинам, поливали кипящим подсолнечным маслом. Женщина, не знали еще, что это Богданова Смилька, выбилась из ряда и угодила в темный верезжащий вихрь, закрутилась с головешками среди осатанелых бестий, вскрикнула от первого укуса. Под ветхой рубахой зазияла рана, над коленом или чуть повыше. Повернула назад, к тем, кто старался помочь ей смутным советом. Слишком поздно. На нее, одна через другую, кидались крысы, зловещие ратусы, как называл их Лот в дни моей забытой молодости. В долю мгновения покрыли ее шевелящейся, щетинистой и зубастой броней, подбирались к груди и горлу, она задыхалась от боли и от сознания гибели.

Вот и она скелет, как Исайло, а раньше, в первом нашествии, двое рыбаков на болоте и сакс Людвиг из кратисского рудника, священник Устиян Златоуст, послушник его Андроник Ромей и еще многие из Кукулина и окрестных сел.

К двум жертвам прибавилась третья: полусонный старец из старейшин, в молитвах помяну его как Мирона, промедлил на той стороне погоста – по лицу морщин на двоих, молитвенно сложил руки и поднял глаза к пустому небу без знамений и птичьих стай, да не успел помолиться. Был Мироном, стал грудой костей. Не жалея за одного чужого тысячу своих, а то и более, может три или пять, серая волна прокатилась по старцу и, минуя огненные заслоны, выплеснулась на село, на давилки Карпа. Под самой крепостью предводимые кривоногим Петканом и Долгой Русой люди катили впереди себя бочки, тоже давилки. Только плохо они защищали без острых клиньев. А давилка Кузмана и Дамяна подоспела на подмогу слишком поздно. Когда она подкатилась, Петкан был уже увешан черными гроздьями. Попытался обмануть судьбу, помчался к Давидице. С трудом перейдя реку, оказался в огне, который ширился и вперемешку с дымом и вонью горелого мяса поднимался к небу. Петкан в огне освободился от смертоносных гроздьев. Однако вспыхнула его накидка из линялой медвежьей шкуры. Парамон ринулся ему на помощь и споткнулся, упал лицом в живых и дохлых крыс. Нога его угодила в ствол движущейся давилки. И в это мгновение, в этот краткий отрезок страха, Тимофей, правнук мой и Благунов, без моей и без его крови, выпустил держало давилки. Подскочив к изувеченному Парамону, вырвал его из челюстей, оттащил за огонь.

Сквозь напластования дыма я следил за огневыми волнами, за каждой догорающей подымалась новая, ширилась, наступала на людей. Огонь мягкими лапами ухватил Рахилу – она вырвалась от женщин, Велики и Горы, и вмиг стала головешкой, не успев добраться до опаленных костей своего родителя, если и вправду Исайло был ей родителем.

Ни родителя нет, ни чада – в пепел обратились Исайло и Рахила. Были, были у них свои чаяния и свои тайны, свои откровения в жизни и своя судьба. На границе их жизни и смерти осталась дымная тень мраколюбия и мутных надежд. Теперь лишь земля могла им стать утешением. Отошли. То, что осталось от них, уже не они, и там, куда они попадут, если попадут, их не будут одолевать ни искушения, ни злоба, ни жестокость крови, ни жаждание плоти. Ни страх перед неизвестностью. Ни обман. Ни скорбь, ни боль, ни мечта. Были непонятными, Исайло и Рахила, Адофонис и Ратусия, и за собой не оставили песни. Стены церкви белы (они были и не были иконописцами, были и не были людским отродьем, были и не были крысами). Запечатаны седьмой печатью безмолвия: бежали от меня мертвого, были живыми, теперь не принимают меня живого, стали мертвыми. Отошли. Не запечалятся над поражением крысиным, не порадуются человечьей победе. Подойдет осень, пластами уляжется на их кости листва, оплачут их женщины и оплачут вороны, будет плакать вода по ним и по старику Мирону, но Петкану и по Богдановой Смильке и, может, еще по кому‑то. Горько оплачут их Долгая Руса, Гора, Божана, Гена, Наумка, Большая Петра и Звезда. И мужчины тоже – Тимофей, Парамон, Русиян, Богдан, Карп Любанский, Боян Крамола, Кузман и Дамян. Оплачет, испаряясь, болото и небеса без дождя. Отошли. Коснись меня, господи, бесплотной рукой, научи, что есть человек, а что крыса. Не будь ты, не было бы и меня, нет тебя, я живой мертвец с бранью вместо молитвы на устах. Среди крысиных скелетов заведут свой пляс ветры и призраки.

Молитва на сон грядущим

Сны, когда находились им толкователи, по мнению одних, предсказывали будущее земли и воды, стало быть, и человека, по мнению других, были предостережением перед вспышкой коварной болезни. Становились жизнью кажущейся смерти, двигаясь по кромке подлинного таинства, которому предстоит с неизбежностью наступить. Но сны были и будут загадочными властителями уснувшего – пробуждаясь в неурочное время, человек не может понять, что из пережитого было сном, а что частью яви. Для старых, хоть никто и никогда моих лет не достигнет, не существует снов: познанное ими, высказанное или невысказанное, полагают они пережитым, хотя самое пережитое представляет собой перепутанный ворох теней и существ, в основном человекоподобных, собранных в ходе подлинных и измышленных десятилетий, сгустивших временные расстояния в пирамиду единой ночи и с единым свидетелем – тем, кому все это приснилось. Заглядевшись в пределы, где обитают люди его мечты, и не в тумане самообмана, а озаренный недостижимым блаженством, этот свидетель вовсе не думает, что заблуждается. Труд напрасный избавлять его сознание от обманов и глаза его направлять на путь истины. Для него, пребывающего в блаженном состоянии обманчивой бестелесности, семь худых коров непременно сжуют и заглотят семь тучных [46]. И нет смысла думать иначе – прожорливость библейских коров сном считали одни грамотеи. Да и сам я в порушенной крепости не являюсь ли пленником снов и сказаний, перемешавших прошлое и настоящее?

Гора, что высится над Кукулином с севера, подрагивает, монолит вытягивается в острозубую морду. Принимаюсь убеждать себя – из столетней затаенности пробуждается исполинская крыса. Рушатся деревья и каменные утесы, тяжелые лапы оставляют за собой кратеры, зверь с разверстою пастью подползает к крепости, подрывает когтями ее фундамент. Камень трещит, валятся на меня тяжкие обломы, залавливают, однако сознание мое остается неодолимым, возносится, дабы стать свидетелем чуда – превращения трупа в труп. Радуюсь своему концу, высоко надо мной, далеко от крепости, глаза мои следят за этим кошмаром. Прощай, Борчило, шепчу. Счастливая получилась смерть: нет меня, нет Кукулина, часть по части все становится прахом пред всеобъемлющим ратусом моего сна.

А стоял я перед бойницей и дивился своему сну, то ли сегодняшнему, то ли столетней давности, моему ли, проросшему ли во мне или слышанному от кого‑то в какой‑то из дней пролетевшего столетья. Сны, не заботясь о своем источнике, прочерчивают извилистый ход неизбежного устремления в бездну. Увлекут тебя – перестанешь с открытыми глазами встречать рождение солнца. Не будет их – твои глаза закроются для ранних зорь и для румяных закатов. Сны – часть твоя, но избегай их, когда наполнятся мраком и страхом, не так ли, Лот? Прегради дорогу мраку и страху, как сделали кукулинцы, дав крысам бой: погосты расширились, могилы заступили в нивы, дымится ладан, не хватает ни слез, ни голоса для настоящего погребения, нет плакальщиц. Сплошное безмолвие. Вместо прощальной песни крови, расстающейся с обуглившимися и обглоданными костями.

Их схоронили. Петканов гроб венком украшать не стали, не такое время, чтоб лицемерить, водрузили только кувшин с вином, а надстарейшина Благун, пока Велика набрасывала на крест Богдановой Смильки новую рубаху, молился за всех, от умерших из первых Смилькиных лет до погибших в этом сражении с крысами, и сам себе растолковывал сны живых и покойных. Даже озарился изнутри, под кожей, магией, доброй или недоброй. А я сам в себе перечитывал строки великого Лота. И многобожцы и христиане, соприкасаясь в продолжение столетий с разными культами, поощренные снами, преклонялись перед всяческим волшебством. И святые тоже, Петр в Иопnuu или Павел в Люстре, чудеса творили – оживляли мертвых, снимали порчу со слепых и увечных. Со временем чудотворения, сии благородные сны, облекались в мантию мрака, становились магией многоликого зла. К постели недужного вельможи подводили невинных отроков, дабы горло их, взрезанное ножом, приняло в себя его хворь, а то бросали на костер женщин, обвиняемых в ведовстве, – да сгорит вместе с ними душа предводительницы их, некой Мойры [47]. Случалось, убивали заглазно, сотворяли человечье подобие из воска: брошенный в огонь, воск топился, стало быть, сгорала и жертва, осужденная на смерть чародеями. А еще совершали помазание идола, маслом или кровью девственниц. Заодно с совой жаба и крыса делались знаком магии, голубь же был знамением снов…

Я часто себя спрашивал в крепости, какой сон привидится уцелевшим в сражении с легионами святого Адофониса, мне же хотелось сна чистого и невинного: белых коней, скачущих по волнующемуся житу под обильными облаками, цветных вихрей и благочестивых песен перепелок.

Я пытаюсь выкопать из своей потьмы молитву для сна и на сон грядущим, из алхимического единения человеческого во мне со мраком, одолеваемым милосердным светом, исходящим от Кукулина и обитающих в нем. Сладостные сны недоступны мне. Попытайся я их иметь, прикоснуться к ним духом и плотью, я бы не был Борчилой, томящимся в нескольких шагах от своего пустого гроба, где на плите Растимиров мастер выдолбил в виде креста слова:

и, как ни читай эту надпись, выходит всегда одно и то же: и стал вампиром, Борчило, раб божий, скорбью движима кровь по застывшим жилам, помилуй, боже всеблагий, смерть, мати черная, не берет.

Сны мои глубоко. Ногтями начну рыть землю – докопаюсь до моря. До них, до этих снов, никогда.

Собранные в большую кучу, политую смолой и маслом, горели дохлые крысы – вчерашний враг завтра мог обернуться призраком под названием болезнь. Дым от костра убегал прямо вверх, словно бы ветер остерегался его. Небеса отодвинулись. Звезды стали недостижимы для глаза. Явился ветер – залечить чернолесью раны. Где‑то в балке за Синей Скалой выл забытый монахов пес, закопавшийся в мелкую яму, звериный сын звериной Каллиопы [48], не воскрешающий покойников, а провожающий их в темные недра.

Вот и осень. Дождливая. Хмурый день, не спастись от влаги ни уснувшему дереву, ни домам – лезет сквозь невидимые трещины, забирается всюду, находит людей и в поле, и под одеялом, Тяжелые, не серые даже, а скорее черные, облака захватили простор над землей. Похожи на огромную ладонь, грозящую улечься на крепость и сплющить ее, чтобы в придавленности сравнялось все – нива и дорога, крутизна и падь, человек и зверь. Изо дня в день нарастает скорбь: человек одолел зло, но зло, подобно стоклювому ворону, все равно излетит из своего пепелища, и не ведомо никому, когда и в каком обличье.

В неопределенной высоте надземный ураган колыхает знамя – летает по кругу ряса монаха – он был в Кукулине, сквозь него прошел и исчез. Из ткани точится чад, то исходят дымом воспоминания, ищут лежбища в облаках. Слышите ли меня вы, кому дарю я это свое писание? Доходят ли до вашей смятенности плач и песня тех, кто явится после великой битвы с Адофонисовыми легионами и все же задолго до вас? Тяжко. Вы и дедов своих не будете знать, как не будете знать, чьей лозы вы отростки – Тимофеевой, Парамоновой, Русияновой. Вам не заглянуть в прошлое, нутро Богдановой тыквы не откроется вашему взору, и не подпоет вам Петкан, и не появятся на стене вашего дома святые Кузман с Дамяном. Броню времени не пробить. Заживете в собственном мраке искушений и в собственном свете надежд. По‑другому, не как жили вчерашние и сегодняшние кукулинцы. Летит ряса монаха, пустотой левого рукава защищается от буйного ветра и от проклятья. И проклинает. В правом – пустота обращена к вам, грядущим. Благословения ради? У меня нет ответа. Предвечерье глотает рясу, заря накинет ее на земные раны. Залечит землю и оставит вам. Если надобна вам – храните. Откажетесь от нее – не ищите ни могилы, ни плода. Брошенная земля – царство крыс.

Ночь, день, ночь. Все нижется на нить прошлого. Осенний туман окутал и меня, только с угасшим сознанием можно убежать из него в промозглую яму, увенчанную крестом.

Ночь, вечная ночь.

Воспоминания, скорбь

Не сговаривайся со смертью.

Ты до нее не дорос.

Лот

Я не был безумцем и не считал, что дорос до судьбы. Или что постиг размеры ее справедливости и суровости, а тем паче насмешливости. Смерть подчинила себе жизнь, став ей черной и злобной мучительшей. Если я умер когда‑то, в крепости живет только мой призрак, последняя мудрость или безумье истлевшей плоти. Я плавал на галерах, я странничал в песчаных пустынях.

Мое имя Борчило. Ищу хлеба.

Хлеб тебе даст это море. Ты убил?

Мои руки еще в крови.

Будешь бунтовать или ты покорный?

Я не трус. Но старейшин слушаюсь, и на суше и на морях.

Мы ведь грабим, ты это знаешь?

И я буду грабить с вами. Без устали.

Подымайся. Отныне галера твое отечество.

Когда я увидал Растимирову кровь, ветер погнал меня на галеры к безымянникам, украшенным шрамами, к убийцам за горсть сребреников, звездочетам, мошенникам, грабителям, богослужителям без веры, там, на галерах, оседала муть с человечьим обличием – гребцы, сбежавшие из оков, колдуны, родоотступники, притирчивые плуты, сварливые смутьяны, продавцы лоскутов с одежды святых целителей Симеона, и Даниила, обитателей высоких столбов, подточенных, со столбами вместе, язвами, которых не залечить земле. Галера, гнездо сатанинское, одними именуемая Аспидоцефалис, другими же – Змееглавая, убегая в тумане от грабителя посильнее, врезалась в Ураган, вызванный магией раскаленной Бородатой звезды [49], проходившей тем часом над морем. Каждая впадина в волнах могла сделаться нам могилой, каждая волна – могильным холмом. Остроклювая, под броней из смолы и соли, галера наша под Ударами ветра перестала покоряться кормилу. Мачты с жалкими остатками парусов трещали и с грохотом валились на палубу, разрывая канаты и дробя кади с солониной и маслом, а за одно и кого‑нибудь из гребцов. Какая разница: нам, не пришибленным мачтами, было еще страшнее. Некоторые сходили с ума. Без хозяина (кормчего поглотила пучина) кормило стало неуправляемым. Мы не могли к нему приблизиться и вырвать призрачную галеру из лап урагана. Деревянный остов трещал, под палубой позвякивали тяжелые цепи.

Беда не приходит одна, хотя следующая напасть принесла нам некоторое облегчение: галера врезалась в невидимый коралловый остров, ребра ее разлетелись на части, а утробу с пленниками и добычей затопило. Великая паника распалила разум. Все вопили, словно безумные. Борясь за свою жизнь, мы накинулись на единственный челн, и на нем среди десяти счастливчиков оказался и я со вспоротым боком. В то время как мы удалялись от галеры – претерпевая новую кару, она полыхнула пламенем,

|

| Поделиться: |

Поиск по сайту

Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.

Дата создания страницы: 2022-07-08 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных