By Вера Фёдоровна Андрейчева сентября 05, 2017 4149 1 Комментарий

размер шрифта Печать Эл. почта

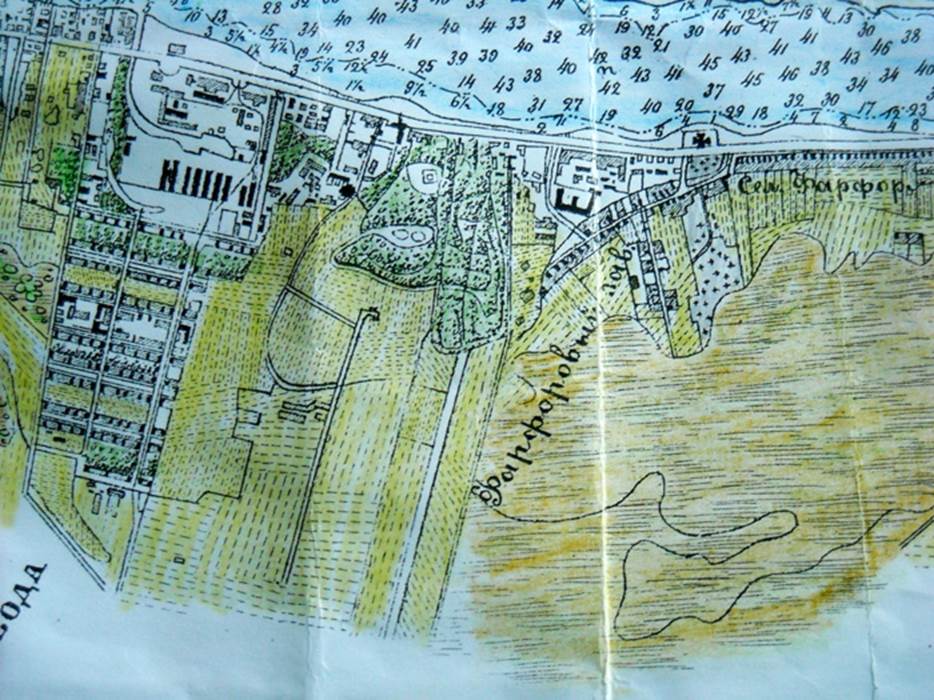

План из путеводителя А.С. Суворина «Весь Петербург» 1913 г. (www.etomesto.ru)

Щемиловка – каково происхождение этого названия местности в левобережной части Невского района? Из чего «выросли» современные улицы в этом районе?

Рассмотрим план, датированный 1913 г., на котором есть название «Щемиловка».

Улица Большая Щемиловка, показанная здесь, проходит от Шлиссельбургского проспекта до Николаевской железной дороги. В начальной, восточной части к ней под прямым углом примыкает улица Малая Щемиловка.

На более ранних картах 1817 г. и 1831 г. Большая и Малая Щемиловки показаны, как застроенные в начальных своих частях, но без названия.

Топографическая карта окружности Санкт-Петербурга 1817 г. (www.etomesto.ru)

Для Петербурга необычна начальная часть Большой Щемиловки – искривлённая, под острым углом примыкающая к Шлиссельбургскому проспекту. На форму этой улицы, неудобную для застройки поселения городского типа, обратил внимание ещё в 1914 г. инженер Рынин, составлявший план села Фарфорового завода [1].

Почему Большая Щемиловка была проложена именно так?

Для создания Порцелиновой мануфактуры (так назывался до 1765 г. Императорский фарфоровый завод, далее – ИФЗ) в 1744 г. был выбран участок на земле Невских кирпичных заводов, организованных ещё при Петре I. Первые здания мануфактуры расположились в углу, образованном Невой и впадающем в него ручьем, вблизи церкви Преображения Господня, вдоль Шлиссельбургского тракта [2].

На плане 1767 г. есть название упомянутого ручья: Миккель [3]. Оно созвучно названию населённого пункта, обозначенного на шведской карте 1701 г.: Mickeljefwo [4].

На более поздних картах названия этого ручья нет, но видно, как год от года всё дальше от устья застраивался, в основном, его левый берег, который со временем стал называться улицей Большой Щемиловкой, и ответвлением от неё – Малой Щемиловкой.

Имеются свидетельства, позволяющие утверждать, что улица Большая Щемиловка называлась так уже с середины XIX в. Например, художник Фёдор Иванович Красовский строил свой двухэтажный деревянный дом на улице Большой Щемиловке [5], который в середине XIX в. показан на карте [6], а в 1893 г. уже требовал восстановления, как «совершенно разрушившийся» [7].

На карте 1864 г. обе улицы показаны уже довольно плотно застроенными, при этом Большая Щемиловка продолжается не далее перекрестка с современной Фарфоровской улицей.

Улицы Большая и Малая Щемиловки на карте 1864 года (Атлас реки Невы от Санкт-Петербурга до Ладожского озера, 1864)

Там, где на карте 1913 г. показана прямая, западная часть Большой Щемиловки, совпадающая с направлением нынешней Фарфоровской улицы, до конца XIX в. строений не было. Эта часть стала застраиваться немецкими колонистами, арендовавшими земли ИФЗ с 1848 г. [8], поэтому арендованные земли вместе с прямой частью Большой Щемиловки на картах называются Фарфоровой колонией.

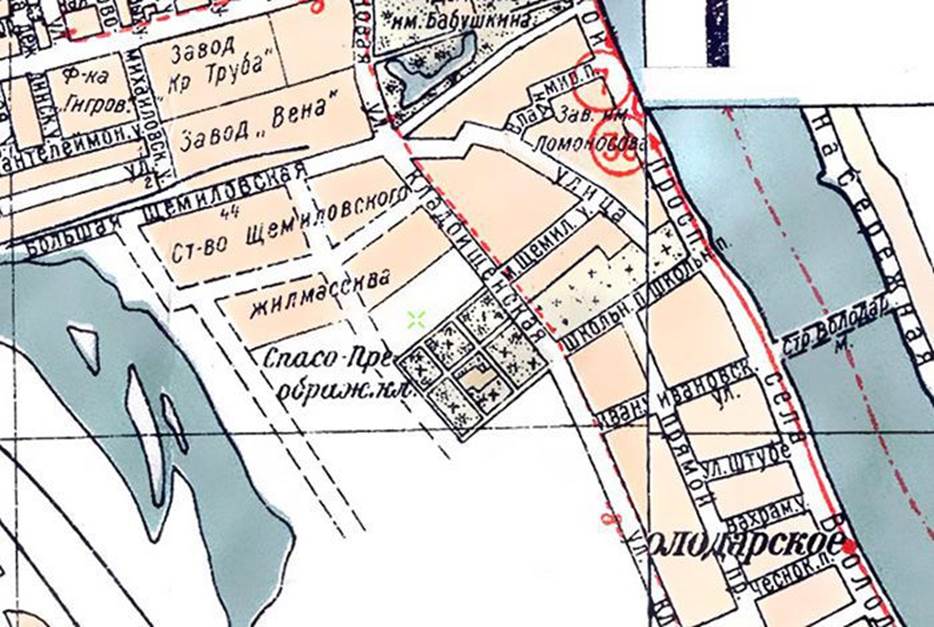

На картах 1925 и 1934 г. улицы Большая и Малая Щемиловки ещё показаны со своими названиями. На карте 1947 г. они также есть, но под названием улиц Седова и Полярников [9].

План Ленинграда 1925 г. Гублит. (www.etomesto.ru)

На карте 1977 г., как и на современных, этих улиц нет. Часть позднего, прямого западного участка бывшей Большой Щемиловки с присоединением к нему бывшей Владимирской улицы называется теперь Фарфоровской улицей. На месте начальной, под углом подходившей к бывшей Шлиссельбургской дороге части Большой Щемиловки почти по всей её длине ныне располагаются корпуса фарфорового завода и завода оптического стекла.

В некоторых краеведческих изданиях встречается утверждение о том, что эта местность получила своё наименование от деревни Щемиловки и речки Щемиловки в местности Фарфорового завода. Однако деревни с таким официальным названием в данной местности никогда не было. Такая деревня в Санкт-Петербургской губернии существовала только в Новоладожском уезде, да и то под тройным названием: «Щемиловка, что Кондега и Заложком Нива тож». [10]

В статье «Ущемлённая Щемиловка» исследователь Сергей Евгеньевич Рысев, анализируя историю улицы Большой Щемиловки, делает следующий вывод: «местное население окрестило улицу Щемиловкой потому, что участок земли между ней и рекой Невой оказался как бы защемленным, то есть сдавленным, сжатым или стиснутым, согласно толковым словарям русского языка» [11].

Присмотримся к рельефу местности вокруг ИФЗ в районе проспекта Обуховской Обороны.

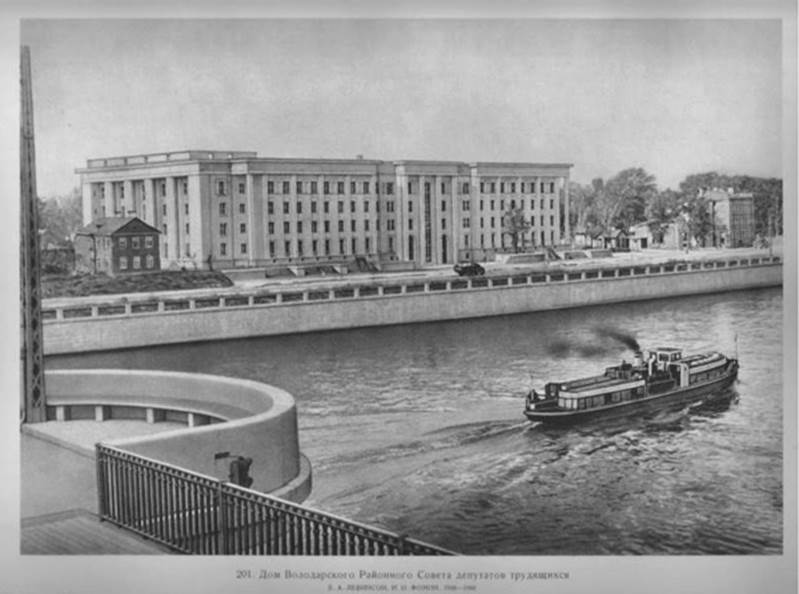

Здание администрации Невского района, построенное по проекту архитекторов Игоря Ивановича Фомина и Евгения Адольфовича Левинсона в конце 1930-х гг., воспринимается нами, как стоящее на стилобате. Этот архитектурный приём делает его устойчивым и величественным. Однако, фотографии этого места 1930-х гг. показывают, что стилобат этот – архитектурно оформленная часть природной террасы на берегу Невы. Другие части этой же террасы – два приподнятых над проспектом Обуховской Обороны сквера, расположенных по обе стороны Володарского моста на левом берегу Невы, а также ближайшая к мосту угловая часть парка Куракина дача.

Похоже, что ручей под названием Миккель когда-то впадавший в Неву, прорезал эту террасу и имел крутые берега.

Вид со строящегося Володарского моста на пр. Крупской (так некоторое время называлась часть нынешнего пр. Обуховской Обороны, бывшего пр. села Фарфорового, а ещё раньше – части Шлиссельбургского проспекта), 1935-1936 гг. (www.oldsp.ru)

Дом Володарского районного совета (ныне администрации Невского района) 1950 г. (www.oldsp.ru). На этой фотографии деревянный двухэтажный дом слева – тот же, что на предыдущей в середине снимка.

Следует иметь в виду, что рельеф местности, особенно в черте города со временем может сильно изменяться. Например: до постройки дома под названием «Александр Невский», при въезде в Рыбацкое, на его месте была довольно глубокая низина, по дну которой протекала речка Мурзинка. В настоящее время никаких следов низины на этом месте увидеть нельзя.

Мурзинка. Вид со Шлиссельбургского проспекта. 1934 г. (Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга)

Название «Щемиловка» не оригинально, оно встречается во многих областях России. Так, в Алтайском крае есть река Большая Щемиловка (Сосновенький лог); улица Щемиловка есть в Костроме, а также в Ярославле; деревня Щемиловка была в Шумячском районе Смоленской области.

Можно предположить, что название «Щемиловка» происходит от фамилии Щемилов. Однако за пятнадцать лет работы с архивными документами, связанными с генеалогией жителей местности Фарфорового завода, мне такая фамилия не встретилась.

Вероятно, это распространённое название связано с рельефом местности: имеется в виду либо овраг или ущелье, по дну которого протекает река или ручей, либо пространство между двумя речками (ручьями) или речкой (ручьём) и дорогой. Получается, что решение загадки этого название – дело лингвистов.

Название Щемиловки, как местности, отмечено с начала строительства Щемиловского жилмассива на землях Фарфоровой колонии, расположенных вдоль поздней, западной, части улицы Большой Щемиловки.

Очень быстро, в связи с застройкой близлежащих земель, оно распространилось и на всю территорию бывшего села Фарфорового завода: улицы Седова, Ивановскую, Полярников, Кладбищенскую (ныне ул. Бабушкина). Такое расширение понятия «Щемиловка» ещё представляется оправданным. А вот перенесение этого названия на район реновации у станции метро Пролетарская, на месте бывшего большого и славного села Александровского, воспринимается старожилами этих мест, как пренебрежительное и невежественное отношение к истории Петербурга. Когда-то село Александровское дало название целому пригородному участку Санкт-Петербурга. Этот участок располагался на двух берегах Невы и включал в себя не только окрестности нынешней станции метро «Пролетарская», но и село Рыбацкое, и Куракину дачу, и Ново-Саратовскую колонию, и Весёлый Посёлок на правом берегу Невы [12, 13].

Щемиловский жилмассив был построен в 1929-1932 гг. по проекту архитекторов Григория Александровича Симонова и Тамары Давыдовны Кацленбоген в стиле весьма лаконичного конструктивизма [14]. Он состоит из нескольких, в основном, четырёхэтажных зданий. Замыкается жилмассив пятиэтажным дугообразным домом длиной около 350 м. В середине этого здания, называемого в народе колбасой, для прохода и проезда предусмотрена широкая подворотня.

На углу улиц Фарфоровской и Бабушкина есть старинное здание привлекающее внимание, но оставляющее впечатление чего-то незаконченного.

В конце XIX века за Невской заставой проживало около 15 тысяч католиков. Они были прихожанами костёла св. Екатерины, что на Невском проспекте. 18 ноября 1906 г. по ходатайству католиков – жителей района под строительство храма был выделен участок на углу Кладбищенской улицы (ныне – ул. Бабушкина) и дороги в Фарфоровскую колонию (позже –Большой Щемиловки). В сентябре 1907 года был заложен католический храм за Невской заставой. Строился храм по проекту архитектора Стефана Петровича Галензовского. Храм строился долго из-за недостатка средств. В 1914 г. в недостроенном храме начались службы, однако его освящение произошло только в 1917 или 1918 г. Башни-колокольни так и остались недостроенными. Однако, даже и в недостроенном виде, этот храм раньше выглядел гармоничнее. Это видно при сравнении фотографии 1934 г. и современной. Особенно исказила его облик крыша, которая была когда-то высокой, да и множество его архитектурных деталей либо изуродовано, либо утрачено вовсе.

Церковь Святейшего Сердца Иисусова. Фрагмент проекта

В 1936 г. после пожара храм был опечатан и закрыт. Долгие годы здесь размещались разные организации. Здание было сильно перестроено, в нём были сделаны внутренние перекрытия, разделившие его на 4 этажа. И лишь в период «перестройки», в 1993 г. первый этаж и половина второго этажа здания были переданы католической общине. [15].

В последние годы храм восстанавливается: после снятия перекрытий открылся его величественный внутренний объём, на нескольких стрельчатых окнах появились великолепные фигурные переплёты. Однако восстановление храма происходит очень медленно из-за недостатка денег в маленькой церковной общине.

Современный вид церкви Святейшего Сердца Иисусова

Главной улицей селения Императорского фарфорового завода всегда был Шлиссельбургский проспект, ныне – проспект Обуховской Обороны. С середины XIX в. проспект разделялся на отдельные участки с названиями, соответствующими названиям селений, располагавшихся вдоль Шлиссельбургского проспекта. При этом сквозной нумерации домов на проспекте не было. На каждом из участков была своя нумерация [16].

Сохранилась картина Бенджамина Патерсена 1793 г. с видом Шлиссельбургского проспекта (тогда ещё тракта) в окрестностях Фарфорового завода. Однако художник, вероятно по соображениям создания наиболее живописного вида, вводит нас в заблуждение.

На картине изображён берег Невы и дорога, идущая вдоль берега с точки обзора, соответствующей начальной части нынешнего Володарского моста или существовавшей тогда колокольни церкви Преображения Господня, то есть выше здания ИФЗ по течению Невы. В рельефе дороги на середине снимка заметен небольшой подъём, который виден и на картине.

Б. Патерсен. Окраина Петербурга у Фарфорового завода, 1793 г. Государственный Эрмитаж

На другой стороне дороги изображен вид зданий, расположенных гораздо ниже по течению Невы: здания ИФЗ, и другие, принадлежавшие состоятельным землевладельцам. На самом деле, на этом месте стояли деревянные дома, в которых жили мастера и мастеровые кирпичного и фарфорового заводов. Об этом свидетельствует планы 1767 и 1805 гг. [17, 18]. К тому же, с точки обзора, предполагаемой изображением вида правой стороны Шлиссельбургской дороги, не видно поворота Невы, в котором на картине изображены два парусника. Отсюда же на береговой части дороги была бы видна церковь Преображения Господня, которой на картине нет.

Вид с Володарского моста в сторону Куракиной дачи. 2010 г.

Производственными и жилыми зданиями застраивалась только правая сторона Шлиссельбургскго проспекта села Фарфорового завода. Из старинных зданий сейчас здесь сохранилось только главное здание ИФЗ, построенное в конце XVIII в. по проекту архитектора Сергея Прокофьевича Берникова. Управлял заводом в это время князь Александр Алексеевич Вяземский.

Современный вид главного здания ИФЗ

Лет десять назад ещё сохранялся дом, когда-то стоявший на углу Шлиссельбургского проспекта и Большой Щемиловки. Теперь на его месте построено новое офисное здание – пр. Обуховской Обороны, д.161.

Левая сторона Шлиссельбургского проспекта в селе ИФЗ – это берег Невы. Здесь, при кирпичных заводах, в 1713 г. «из казны его императорского величества» была построена деревянная церковь Преображения Господня [19]. Она неоднократно перестраивалась, и с середины XIX века стала называться «церковью при Фарфоровом заводе» или просто «Фарфоровской».

Вид Фарфоровской церкви, рисунок И.Ф. Тюменева, 1894 г., РНБ

При церкви издавна существовало приходское Преображенское (позже – Фарфоровское) кладбище. Самая ранняя, небольшая часть кладбища располагалась на мысу правильной прямоугольной формы, вероятно, насыпном [20].

На сохранившемся рисунке художника Ильи Фёдоровича Тюменева и фотографиях Преображенской церкви конца XIX – начала XX вв. мы видим храм таким, каким он стал после перестройки 1845-1846 годов. Более ранних изображений не пока не найдено.

Церковь Преображения Господня при Фарфоровом заводе и Фарфоровское кладбище по обе стороны Шлиссельбургского проспекта (Шлиссельбургский проспект, строительство мостовой). Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Приходское кладбище при Преображенской церкви располагалось сначала у самого храма, но ещё в XVIII веке кладбище перешагнуло за Шлиссельбургский тракт. Со временем оно всё больше разрасталось в западном направлении.

На кладбище хоронили прихожан храма: рабочих и служащих кирпичных и фарфорового заводов, крестьян окрестных селений. Для жителей правого берега Невы, бывших прихожанами Преображенской церкви, было устроено своё кладбище с деревянной часовней, приписанное к этому храму. На старом Фарфоровском кладбище было похоронено и немало знаменитых петербуржцев: князья Лобановы-Ростовские, Татищевы, Гагарины, Гурьевы, Муравьёвы, писатель Панаев со свое матерью и другие.

В 1902 году к кладбищу прирезали очередные три десятины земли с целью построить там церковь «для заупокойных богослужений, дабы не стеснять богомольцев главного приходского храма». Проект небольшого шатрового храма в русском стиле безвозмездно выполнил академик Александр Фёдорович Красовский. По рисунку Красовского был изготовлен и фарфоровый иконостас, царские врата в котором сделали из чеканной меди. Новый храм был освящён в 1912 году во имя Сошествия Святого Духа.

Церковь Сошествия Святого Духа на Фарфоровском кладбище 1930-е гг. (elitsy.ru)

Фарфоровское кладбище закрыли через несколько лет после революции 1917 года. Преображенскую церковь закрыли летом 1932 года и снесли, как «мешавшую движению транспорта и попадавшую в зону строительства Володарского моста», хотя она и была памятником архитектуры.

Старое кладбище разорили, только могилу Панаева перенесли на Литераторские мостки, да два надгробных памятника (Н.П. Казадаевой и Н.А. Саблукову) и несколько фарфоровых табличек попали в музей городской скульптуры [21, 22].

«Новое» Фарфоровское кладбище с церковью в заброшенном виде существовало ещё до 60-х годов XIX века, когда началось строительство станции метро «Ломоносовская». В здании церкви Сошествия Святого Духа, закрытой в 1938 году, в годы Великой Отечественной войны устроили морг, сюда привозили во время блокады и моих родственников. Из этого морга трупы развозили на захоронение в разные места. Позже, в разные годы здание церкви использовалось для разных мелких производств.

Здание бывшего кинотеатра «Спутник» и часть виадука с трамвайными путями на повороте с проспекта Обуховской Обороны на Володарский мост стоят на месте старого кладбища. На месте «нового» кладбища после строительства станции метро «Ломоносовская» устроили сквер.

Сейчас Русская Православная церковь собирается восстановить храм Сошествия Святого Духа. На месте сохранившегося его фундамента произведены раскопки. Собраны архивные материалы для проектирования, идёт поиск спонсоров и сбор пожертвований для осуществления этой идеи.

Набережная Невы в селе Фарфорового завода обустраивалась только напротив заводских зданий. Она была деревянной. Здесь же в 1901 г. для жителей села была устроена купальня [23]. В 1901 г. набережная так сильно была повреждена ледоходом, что в некоторых местах пешеходная дорога обвалилась. На ремонт потребовалось более четырёх тысяч рублей [24].

В 1930-е гг., в связи со строительством Володарского моста, набережная Невы напротив фарфорового завода была облицована камнем, обустроена. В настоящее время она пребывает в печальном состоянии и требует не только ремонта, а скорее всего – реконструкции.

Смотровая площадка на набережной напротив фарфорового завода (www.oldsp.ru)

Уличное освещение в 1880 г. уже существовало на всём протяжении Шлиссельбургского проспекта до села Рыбацкого, только участок проспекта, проходивший через территорию села Фарфорового завода, всё ещё оставался неосвещённым, так как руководство завода не желало на это тратиться. В 1869 г. директор ИФЗ Ренненкампф обосновывал свой отказ в устройстве уличного освещения так: «… потому что местность, в которой располагается завод, исключительная, наполненная рабочими людьми, так как они должны днём работать в заводах определённые часы, остальное время полагается им для отдыха и никак не ночного разгула…» [25].

Конная железная дорога появилась на Шлиссельбургском проспекте в 1878 г. Скоро она дотянулась до деревни Мурзинки. Со временем конная тяга была заменена паровой, а потом и электрической.

При прокладке рельсов конной железной дороги в селе Фарфорового завода пришлось уничтожить устроенные здешними домовладельцами погреба-ледники на берегу Невы. Владельцам погребов выплатили при этом денежную компенсацию. [26].

На генеральном плане середины XIX в. показана кривоватая, мало застроенная улица, которая позже была обустроена и получила название Прямого проспекта [27]. Это проспект существует и ныне, только дома, выходящие на него фасадами, имеют адреса по улицам Бабушкина и Ивановской. На Прямом проспекте сохранилось одно дореволюционное здание. Оно построено в начале XX в. для Императорского женского патриотического общества ведомства императрицы Марии – школы имени принца Петра Георгиевича Ольденбургского. Когда-то оно имело такой адрес: Прямой проспект, д. 1 [28]. В настоящее время этот адрес изменился на улицу Бабушкина, д.4 кор.4. После неоднократных надстроек и пристроек изменился и первоначальный внешний вид здания. Сильно исказили его облик белые пластиковые окна, установленные несколько лет назад. В советское время до 1970 г. здесь помещалась школа с углубленным изучением физики и математики № 344. Ныне здесь помещаются подразделения администрации Невского района.

Современный вид бывшей школы им. принца Ольденбургского

В XIX в. в селе Фарфорового завода строились, в основном, деревянные дома, что способствовало частым пожарам. При застройке Прямого проспекта потребовались проезды к нему от Шлиссельбургского проспекта.

В качестве таковых со временем появились улицы Ивановская, Штубе, переулки Вахрамеевский и Чесноков. Каждый из них своим наименованием был связан с фамилиями людей, домовладельцев села Фарфорового завода.

Карл Людвиг Штубе, музыкант, артист Императорских театров, в 1841 г. купил у мастера ИФЗ Елисея Семенова Лифантьева деревянный дом с дворовыми строениями и огородом. Однако земля участка, на котором располагались строения, оставались собственностью ИФЗ. Штубе мог продать свой дом только без земли и только с разрешения администрации ИФЗ.

В 1852 г. от Штубе потребовали снести дом с противопожарными целями для образования проезда на Прямой проспект. Штубе не торопился выполнять это требование и до 1855 г. пытался получить за свой дом 2000 руб. серебром, но заводской архитектор оценил дом только в 450 руб.

В конце концов, по распоряжению военного губернатора Санкт-Петербурга, дом был продан с публичных торгов за 196 руб. Так появилась возможность образовать необходимый проезд в виде улицы Штубе [29].

Петр Михайлов Вахрамеев, ораниенбаумский мещанин двадцати семи лет, был по именному высочайшему указу приписан к ИФЗ по его просьбе в ноябре 1811 г. [30]. Через десять лет он женился на дочери умершего художника Назара Козлова, Александре Назаровой [31].

Младший брат Петра, Матвей Михайлов Вахрамеев, также поступил на ИФЗ и в 1824 г. женился на дочери резчика Кондрата Фёдорова, Анне Кондратьевой [32]. Таким образом, оба брата породнились с местными фамилиями, стали мастерами скульптуры и построили себе дома на казённой земле в селе Фарфорового завода. Пётр дослужился до чина титулярного советника. И Пётр, и Матвей оставили многочисленное потомство, однако на ИФЗ остались работать только сыновья Матвея, а сыновья Петра служили в Третьем департаменте государственных имуществ.

В августе 1871 г. во время пожара сгорели два дома: наследников титулярного советника Вахрамеева и мастера обжигов белого фарфора Гельстема. Этот случай был использован «для расширения переулка, называемого Вахрамеевским, так как он необходим для пресечения огня в случае пожара и сообщения живущим в отдалении от Невы» [33].

Пётр Прокофьев Чесноков прослужил камердинером императрицы Александры Фёдоровны более тридцати пяти лет. В 1859 г. За свою службу он был награждён участком земли в Царском Селе и деньгами на постройку дома в сумме 8572 руб. По его просьбе место выделенного участка земли было изменено на село Фарфорового завода. Здесь, у самой границы земель завода и Куракиной дачи, на Шлиссельбургском проспекте, он построил двухэтажный деревянный дом.

Участок земли был отведён Чеснокову в вечное и потомственное пользование, но не владение, для постройки на нём дома для жилья, а не какого-либо фабричного или торгового заведения. Вскоре после постройки дома Чесноков обнаружил, что получить ожидаемых доходов от арендаторов квартиры в своём доме он не может, так как дом находился на самом краю селения. Он стал просить о передаче выделенного ему участка земли в полное потомственное владение, чтобы продать дом вместе землёй, но получил отказ.

При рассмотрении просьбы Чеснокова обнаружилось, что он занимал огородом, не только выделенный ему участок земли, но и соседний, крайний в селе участок, за который не вносил арендной платы.

Смерть Петра Чеснокова, не избавила его вдову Веру Фёдоровну от претензий о самовольном захвате заводской земли. Тут-то и выяснилось, что в документах на аренду участка была допущена курьёзная ошибка. При поверке землемером площади обозначенного на плане арендуемого участка его площадь оказалась равной 4964 кв. сажени. В договоре же числилось только 2700 кв. сажен, за которые Чесноковы и платили арендную плату много лет.

Вопрос о принятии решения в такой необычной ситуации рассматривался юрисконсультом министерства Императорского двора. Он вынес заключение: отобрать у вдовы излишки, не предъявляя ей претензий о многолетних недоимках, так как неоплаченные излишки земли за время их использования были окультурены – выровнены и удобрены. Однако по прошению вдовы Чесноковой ей оставили эти излишки с условием дальнейшей платы за них [34].

От улиц Вахрамеевской и Штубе сейчас следов не осталось, а от Чеснокова переулка осталась дорожка в нынешнем парке Куракина дача. Она проходит от проспекта Обуховской Обороны на запад, в сторону бульвара Красных Зорь, до пересечения с широкой срединной дорожкой парка, проходящей с севера на юг.

Дата появления Ивановской улицы неизвестна. Ориентировочно можно назвать период с середины 1850-х гг. до 1870 г. Очевидно, она получила наименование от фамилии мастера Иванова, участок которого под №53 обозначен на генеральном плане середины XIX в. [35]. Иванов – фамилия слишком распространённая, поэтому пока не удалось установить личность мастера Иванова, арендовавшего этот участок заводской земли.

Первое найденное в архивных документах упоминание об Ивановской улице относится к 1871 г. В этом году в очередной раз участились случаи заболевания холерой, и встал вопрос об устройстве холерной больницы. Для этого на землях ИФЗ был выбран участок «…за заводским селением, против Ивановской улицы, в одной линии с домами Прямого проспекта, идущего параллельно с Шлиссельбургским шоссе в расстоянии 150 сажен от него. Ивановская улица шоссирована, а предполагаемое место значительно возвышено и отдалено от жилых строений» [36].

Итак, первоначально Ивановская улица была совсем короткой – от нынешнего проспекта Обуховской Обороны до Прямого проспекта. В 1936 г., после постройки Володарского моста, когда здесь началось новое строительство, Ивановскую улицу продлили до железной дороги. По проекту застройки в новой части Ивановской улицы предусматривалась постройка комплекса из восьми домов – по четыре на каждой стороне улицы. Дома были однотипными, но не одинаковыми. Для того времени они были весьма импозантными, да и сейчас, будучи приведёнными в должное состояние, они выглядят очень стильно. Авторами комплекса Ивановской улицы были: архитекторы Игорь Иванович Фомин, Евгений Адольфович Левинсон, Сергей Иванович Евдокимов и Софья Сергеевна Пясковская [37, 38].

От Шлиссельбургского проспекта проходили также: Школьный переулок – до школы им. принца Ольденбургского; Колокольный переулок – до пересечения с улицей Большой Щемиловкой, вдоль границы кладбища; и Владимирская улица – также до пересечения с улицей Большой Щемиловкой, вблизи северной границы заводской земли и земель частных владельцев.

Школьный переулок в 1915 году переименовали в Патриотический. Однако в 1923 году переулку возвратили прежнее название. В начале 1920-х годов переулок продлили до Кладбищенской улицы (ныне ул. Бабушкина). В 1939 году переулок снова переименовали – теперь уже в честь Афанасия Николаевича Матюшенко, унтер-офицера Черноморского флота, одного из руководителей восстания на броненосце «Потемкин». После Великой Отечественной войны переулок продлили в западном направлении и вывели углом на улицу Полярников. В 1998 г. из состава переулка была выведена часть, перпендикулярная основной его части. Она получила название Сомова переулка [39].

Происхождение названия Колокольного переулка очевидно – он начинался почти напротив колокольни Фарфоровской церкви. Ныне он уже не существует. Происхождение названия Владимирской улицы пока не выяснено.

Улица Щемиловка, перспектива (вид с проспекта Обуховской Обороны), 1934 г. (Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга)

Источники:

1. РГИА Ф. 468. Оп. 27. Д. 1600 Об урегулировании улиц местности селения Императорского фарфорового завода. 1914 г.

2. Императорский фарфоровый завод 1744-1904. СПб.1906. С. 13, 33.

3. РГИА. Ф. 485. Оп. 2. Д. 690. План части левого берега Невы с обозначением черепичных, кирпичных и фарфоровых заводов 1767 г.

4. Гиппинг А.И. Нева и Ниеншанц. Приложение. М. 2003. Л. 10, 10А.

5. РГИА. Ф. 468. Оп. 12. Д. 1432. Проект деревянного дома для художника Федора Красовского в улице Щемиловке при Императорском фарфоровом заводе.

6. РГИА. Ф. 468. Оп. 2. Д. 719. Генеральный план завода. Архитектор Бравур А.А. Середина XIX в. (По уточнённым данным – между 1853 и 1859 гг.).

7. РГИА. Ф. 468. Оп. 23. Д. 2209. По просьбе наследников умершего художника Ф. Красовского о разрешении произвести строительные работы по дому их на участке №78 в селении Фарфорового завода. Л.1.

8. РГИА Ф. 468. Оп. 12. Д. 343. Дело с историческими сведениями об императорских заводах и фабриках с отчётами и со историей заводов 1856 г. Л. 114об.

9. Подробнее об этом переименовании – см. Рысев С.Е. Ущемлённая Щемиловка //Новый топонимический журнал № 4 2013. С. 41, 42.

10. ЦГИА СПб. Ф. 190. Оп. 9. Д. 756. О выкупе крестьянами г. Зотова отведённых им наделов в селе Щемиловке, Кандега Заложком Нива тож. 1869-1871 гг.

11. Рысев С.Е. Ущемлённая Щемиловка… С.38.

12. Справочник «Весь Петроград» на 1916 г.С. 465-470.

13. ЦГИА СПб. Ф. 262. Оп.49. Д. 109. План Александровского участка Санкт-Петербурга 1916 г.

14. Первушина Е. Ленинградская утопия. Авангард в архитектуре Северной столицы. СПб. 2012. С.77-78.

15. Антонов В.В. Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга Т.3. СПб 1996. С. 227.

16. Большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. 15000 городских имён /Под ред. А.Г. Владимировича/ СПб. 2013. С. 317-318.

17. РГИА. Ф. 485. Оп. 2. Д. 690. План части левого берега Невы с обозначением черепичных, кирпичных и фарфоровых заводов 1767 г.

18. РГИА. Ф. 485. Оп. 2. Д. 736 Планы земельных участков, отведённых фарфоровому заводу. 1805 г.

19. ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 1. Д. 874 О построении при невских кирпичных заводах вместо обветшавшей деревянной церкви Преображения Господня вновь каменной с приделами пророка Илии и Николая Чудотворца. 1731-1733 гг.

20. РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 1381. По ходатайству причта Преображенской фарфоровской церкви о недопущении при переустройстве пути Невской пригородной конно-железной дороги пролагать путь по проспекту между храмом и кладбищем.1912 г. Л. 8.

21. Исторические кладбища Санкт-Петербурга. СПб. 1993. С. 555-556.

22. Антонов В.В. Кобак А.В. Святыни….. С. 189.

23. РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 639. Об устройстве бани и купальни для рабочих императорских заводов. 1901-1902 гг.

24. РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 637. Об устройстве деревянной набережной на берегу р. Невы против зданий Императорских заводов. 1901-1902 гг.

25. РГИА. Ф. 468. Оп. 10. Д. 1402. Относительно освещения фонарями селения завода. 1869-1881 гг.

26. РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 1381. По ходатайству причта … Л. 2-3.

27. РГИА. Ф. 468. Оп. 2. Д. 719. Генеральный план….

28. Справочник Весь Петроград на 1916 г. С. 486.

29. РГИА. Ф. 468. Оп. 10. Д. 357. Относительно покупки завом дома, принадлежащего отставному артисту Театральной дирекции иностранцу Людвигу Штубе. 1852-1855.

30. РГИА. Ф 468. Оп. 33. Д. 333. О причислении к фарфоровому и стеклянному заводам людей 1811.

31. ЦГИА СПб. Ф. 39. Оп. 1. Д. 16. Книга брачных обысков Фарфоровской церкви 1816-1831. Л. 35.

32. ЦГИА СПб. Ф. 39. Оп. 1. Д. 16. …. Л. 49об.

33. РГИА. Ф 468. Оп. 10. Д. 1454. Об исключении из капитала завода казённого дома №42 и бывшей мастерской художника Боссе, сгоревших 15 августа 1871 г.

34. РГИА. Ф 468. Оп. 10. Д. 998. Об отдаче камердинеру императрицы Александры Фёдоровны 12 класса Чеснокову участка земли, принадлежащего фарфоровому заводу. 1859-1879.

35. РГИА. Ф. 468. Оп. 2. Д. 719. Генеральный план…

36. РГИА. Ф. 468. Оп. 10. Д. 1446. Об отводе Министерству внутренних дел временно участка земли для устройства на нём холерного барака.

37. Ленинград. Путеводитель. Л.1977. С. 245.

38. www kn.sobaka.ru (Окраина, похожая на центр. /Квартальный надзиратель №77).

39. Большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга… С. 265.