София Яковлевна Парнок

Разрыв‑трава

София Парнок

Разрыв‑трава

Стебелёк из стали

Из книги судеб. София Парнок родилась 30 июля (11 августа) 1885 в Таганроге, в обрусевшей еврейской зажиточной семье. После окончания с золотой медалью Таганрогской Мариинской гимназии год жила в Швейцарии, где училась в Женевской консерватории, по возвращении в Россию занималась на Бестужевских курсах.

Выпустила пять сборников стихов: «Стихотворения» (1916), «Розы Пиерии» (1922), «Лоза» (1923), «Музыка» (1926), «Вполголоса» (1928).

Парнок не примыкала ни к одной из ведущих литературных группировок. Она критически относилась как к новейшим течениям в современной ей литературе, так и к традиционной школе. Её поэзию отличает мастерское владение словом, широкая эрудиция, музыкальный слух. В её последние сборники проникают разговорные интонации, ощущение «повседневности» трагедии.

В последние годы Парнок, лишённая возможности печататься, зарабатывала переводами. Умерла от разрыва сердца 26 августа 1933 года в селе Каринском под Москвой. Похоронена в Москве, на Немецком (Введенском) кладбище в Лефортово. На её похоронах присутствовали Борис Пастернак и Густав Шпет. В некрологе В. Ходасевич написал: «Ею было издано много книг, неизвестных широкой публике – тем хуже для публики».

Возвращение Парнок в литературу состоялось благодаря Софье Поляковой, сохранившей её поздние неопубликованные произведения и издавшей в 1979 в США все 261 стихотворение с подробным предисловием.

Составлено по материалам сайта Википедия

* * *

Меньше всего я хотела бы, чтобы моё желание рассказать о Парнок связывали с запретной притягательностью темы, скандальностью, «клубничкой» и прочим, чем кишат сейчас книжные прилавки, кинопродукция, ТВ, Интернет. Мне хочется, чтобы вы почувствовали… масштаб её личности, неповторимость лирического голоса, силу сжигавшей её страсти, от которой она мучилась и страдала, но которой не могла противиться.

Наталия Кравченко

Данность

Не бить

челом

веку своему,

Но быть

челом века

своего…

София Парнок

София Яковлевна никогда не была красавицей. Это отмечают все, кто знал её при жизни. «Среднего, скорее даже небольшого роста; с белокурыми волосами, зачёсанными на косой пробор и на затылке связанными простым узлом; с бледным лицом, которое, казалось, никогда не было молодо, София Яковлевна не была хороша собой», – написал о ней Владислав Ходасевич. А вот впечатления Марины Цветаевой:

Всё в тебе мне до боли нравится –

Даже то, что ты не красавица!

Красота, не увянешь за лето.

Не цветок – стебелёк из стали ты,

Злее злого, острее острого,

Увезённый – с какого острова?

…………………………………

Извилина неярких губ

капризна и слаба,

но ослепителен уступ

Бетховенского лба.

Светло‑коричневым кольцом

слегка оттенены,

владычествуют над лицом

глаза, как две луны...

София Яковлевна не отличалась крепким здоровьем. Всю жизнь она страдала базедовой болезнью, которая проявилась довольно рано (уже на фотографии гимназистки Софии Парнок отчётливо виден характерный признак этого недуга – тяжёлые, «на выкате», глаза) и осложнения которой свели её в могилу в возрасте 48 лет.

София Парнок прожила трудную, бездомную и безденежную жизнь. Судьба не баловала её с детства, омрачённого ранней смертью матери (девочке было всего десять лет) и повторной женитьбой отца на гувернантке её младших брата и сестры. Отношения с мачехой не сложились, жизнь в отчем доме была невыносима. По окончании гимназии с золотой медалью восемнадцатилетняя девушка уезжает учиться в Женеву, через год возвращается в Россию, и с тех пор вся её жизнь проходит в метаниях между Петербургом, Москвой и Крымом, в родной Таганрог она возвращается лишь наездами.

Отчасти это можно объяснить тяжёлыми историческими условиями (революция, гражданская война и связанная с ними разруха всей материальной и общественной жизни в стране), на которые пришлась её жизнь. Но, думается, что это всего лишь одна из причин. Те же метания мы наблюдаем и в её личной жизни, и даже в выборе вероисповедания. Скорее, дело во внутренней неуспокоенности, в сложном духовном и душевном устройстве её личности, настолько не совпадающей с общепринятыми нормами, что для того, чтобы разобраться в себе, понять и принять себя, Софии Парнок понадобилась вся жизнь.

По словам Софьи Викторовны Поляковой, самого известного русскоязычного исследователя жизни и творчества Софии Парнок, «не в пример благополучным поэтам она, как дервиш, не была отягощена никакой собственностью, не имела даже любимых своих поэтов, Тютчева и Баратынского, не оставила после себя архива, к стихам своим относилась с небрежностью и часто ошибалась в датах их создания. Не сохранилось ни дневников (Парнок их, впрочем, едва ли вела), ни записных книжек, ни адресованных ей писем, даже свои стихи Парнок не хранила, в чужих руках их обнаружилось больше, чем в её тетрадях, потому что написанное охотно тут же дарилось желающему».

Когда‑то, в советский период, стихи Парнок не печатали как «не созвучные эпохе». Сейчас это смешно читать. Как же они были созвучны – мятущийся, ищущий себя поэт и мятущийся, ищущий себя век.

Русская Сафо

Чтоб числили по отчеству,

Чтоб не юлило навьице,

Не так живи, как хочется,

Не тех люби, кто нравится.

Марина Кудимова

Как бы ни хотелось обойти вниманием гомосексуальную ориентацию Софии Парнок, невозможно это сделать, исследуя её творчество, как невозможно проигнорировать какой‑либо орган человеческого тела при медицинском обследовании – картина будет неполной. К сожалению, в обществе сохраняется неискоренимый болезненный интерес ко всему «уродливому» и «греховному» в жизни творческих личностей. Именно поэтому долгое время большой русский поэт София Парнок была известна широкой публике только в связи с её романом с Мариной Цветаевой, именно поэтому страшно трудно и ответственно писать об этой стороне её жизни. Но лесбийские наклонности Парнок определяют слишком много в её творчестве, чтобы можно было их не замечать.

Причина подобных отклонений от нормы до сих пор не изучена, гипотез существует множество – на любой вкус. Лично мне больше всего нравится теория мутаций – природа экспериментирует, разнообразие вариантов есть инструмент развития. В случае Софии Парнок лесбийские наклонности соединились с базедовой болезнью – что тут причина, что следствие и есть ли вообще связь между этими двумя аномалиями, я не берусь судить, но одним из проявлений базедовой болезни является неспособность к деторождению. Как вы думаете, легко ли перенести осознание своей непохожести на окружающих, непохожести настолько глобальной, что тебе недоступно (буквально – запрещено и физически и психически!) одно из основополагающих свойств любого живого организма: размножение, воспроизведение себе подобных? В переписке Софии Яковлевны можно найти горькие строки, результаты мучительных раздумий о странной, особенной сущности, таящейся внутри неё: «Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я испытываю неловкость, как при чтении бульварного романа. Всё, что мне бесконечно отвратительно в художественном произведении, чего никогда не может быть в моих стихах, очевидно есть во мне и ищет воплощения. И вот я смотрю на мою жизнь с брезгливой гримасой, как человек с хорошим вкусом смотрит на чужую безвкусицу».

Но зачем‑то Господь сотворил её именно такой, видимо, у Него имелись на неё особые планы. В 1924 году София Парнок пишет стихотворение, в котором принимает свою необычную натуру и объясняет её:

Жизнь моя! Ломоть мой пресный,

Бесчудесный подвиг мой!

Вот я – с телом бестелесным,

С Музою глухонемой...

Стоило ли столько зёрен

Огненных перемолоть,

Чтобы так убого‑чёрен

Стал насущный мой ломоть?

Господи! Какое счастье

Душу загубить свою,

Променять вино причастья

На Кастальскую струю!

Именно в этот период стихи Парнок становятся зрелыми, совершенными, в них появляется свобода выражения и мастерское владение словом, свойственные классике, и одновременно отчётливо слышен оригинальный, ни на кого не похожий голос. Как пишет исследователь русской литературы, профессора Бостонского университета Диана Левис Бургин в книге «София Парнок. Жизнь и творчество русской Сафо», «довольно долго… Парнок не относилась всерьёз к себе как поэту – она смотрела на поэзию как на игру, а на создание стихотворений как на «докучную удаль лёгких рук по наигранным струнам»… Но стоило ей осознать всерьёз своё призвание, как она чувствует: «Отметил Господь и меня, и тайные звуки мне снятся». Ей уже не нужно искать «имена», т. е. слова, в книжном языке: она извлекает их из собственных «кровных святцев».

В 1926 году появляется ещё одно очень характерное стихотворение на эту тему:

Песня

Дремлет старая сосна

И шумит со сна.

Я к шершавому стволу,

Прислонясь, стою. –

Сосенка‑ровесница,

Передай мне силу!

Я не девять месяцев, –

Сорок лет носила,

Сорок лет вынашивала,

Сорок лет выпрашивала,

Вымолила, выпросила,

Выносила

Душу.

Ещё раз дадим слово Д. Л. Бургин: «Рождение души и было той «кастальской струёй», которую она стремилась получить взамен на «вино причастья». Взамен «вина причастья» – всего того, что доступно обычным, «нормальным» людям, – поэт получает в награду возможность творческого выражения, ту самую «Кастальскую струю», которая Парнок дороже всего. Выношенная душа является результатом напряжённой духовной работы, неразрывно связанной с творчеством, которую София Яковлевна вела всю свою сознательную жизнь.

Как можно понять из приведённых примеров, понятие «любовь» непременно включало для поэта духовную составляющую. Конечно же, страсть играла в отношениях с возлюбленными далеко не последнюю роль, и множество стихотворений, написанных Парнок в периоды влюблённостей, являются несомненными тому подтверждениями, но эта сторона её творчества не просто подробно изучена, а – растиражирована, и найти исследования и описания эротических переживаний русской Сафо несложно. А вот о том, как понимала и что писала она о духовной близости в любви, о том, что это чувство испытывалось ею во всей полноте прежде всего эмоциональных и душевных переживаний, сказано и написано очень мало. По сути, мы имеем всего два серьёзных исследования жизни и творчества Софии Парнок. Это вступительная статья к сборнику «София Парнок. Собрание стихотворений» С. В. Поляковой и «София Парнок. Жизнь и творчество русской Сафо» Д. Л. Бургин. Но они выполнены чрезвычайно подробно и академично, и не у каждого читателя достанет сил пробиться через сложную научную терминологию и одолеть десятки страниц серьёзного филолого‑психологического исследования. А всё остальное, что написано о Парнок, на 99 % – перепевы одной и той же темы – отношений Парнок и Цветаевой. Несомненно, это был важный период в жизни обеих поэтов, но всё же только период. Творчество каждой из них имеет отдельную, самостоятельную ценность.

Свой путь

Но впусте мне наскучило,

И цвет пустила примула.

Из шапки крайних случаев

Я запредельный вынула.

Марина Кудимова

Из предисловия к книге Д. Л. Бургин: «Как большой русский поэт София Парнок предъявила себя очень поздно, уже на закате дней, на подступах к небытию, и тем ярче и откровеннее звучали её любовные стихи, выйдя за границы герметизма и самодостаточности, отбросив все прежние культурные аллюзии, поправ тем самым негласные «нормы цивилизованного общежития». Лирика – беззащитная и жалкая, умоляющая, алчущая со‑участия, – вот перечень последних завоеваний поэта».

Следует заметить, что такой результат стал возможен благодаря тому, что София Парнок никогда не изменяла себе как поэт и как личность, всегда и везде шла только своим путём. Заблуждаясь, ошибаясь, честно платя за все свои ошибки, она всегда «выбредала», возвращалась на свою, именно ей предназначенную дорогу – и в жизни, и в творчестве.

В этом её врождённая инакость, видимо, даже помогала, не давая слиться, отнимая возможность мимикрировать. Попробуй, стань как все, когда ты «косматый выкормыш стихий» и «ни один зоолог не знает, что это за зверь». А попытки стать как все – были. В 1907 году София Парнок выходит замуж за Владимира Волькенштейна – поэта, драматурга, театрального критика и сценариста (брак был заключён по иудейскому обряду). Но неудачный брак продержался недолго. В 1909 году он распался, инициатором развода выступила София Яковлевна. С тех пор она обращала своё чувство только на женщин. В этом же году (по другим сведениям – в 1913‑м) София Парнок принимает православие, идя наперекор семейной и национальной традиции – родилась она в еврейской зажиточной семье, хоть и не очень религиозной, но исповедовавшей иудаизм. Вот так, постепенно, методом проб и ошибок, поэт училась понимать и принимать себя, отстаивать право на то, чтобы жить в соответствии со своей натурой.

В творчестве же – любом – стать настоящим художником имеет шанс только яркая индивидуальность. Здесь нет и не может быть никаких схем и правил, кроме одного: будь всегда честным, выражай именно ту реальность, которую видишь, слышишь, ощущаешь, не криви душой ни в одной строчке в угоду моде или конъюнктуре. Именно так жила и писала Парнок.

Моё увлечение её стихами началось с книги, подаренной подругой. Открыла из любопытства, и с первых строф меня затянуло в мир Софии Парнок, не похожий ни на какой другой. Прекрасно сказал об этом Ходасевич: «…любители поэзии умели найти в её стихах то «необщее выражение», которым стихи только и держатся. Не представляя собою поэтической индивидуальности слишком резкой, бросающейся в глаза, Парнок в то же время была далека от какой бы то ни было подражательности. Её стихи, всегда умственные, всегда точные, с некоторою склонностью к неожиданным рифмам, имели как бы особый свой «почерк» и отличались той мужественной чёткостью, которой так часто недостаёт именно поэтессам».

Удивительно, что даже рядом с мощным талантом Марины Цветаевой Софии Парнок удалось сохранить свою поэтическую индивидуальность, свой стиль, не поддаться, избежать её влияния. Я думаю, это было так же трудно, как не сгореть, находясь рядом с огнедышащим вулканом. Но София Яковлевна смогла это сделать. Из сложных отношений с Цветаевой она, как птица‑Феникс, вышла не без душевных ран, но с неизменно самостоятельной творческой физиономией.

Не придут, и не всё ли равно мне, –

вспомнят в радости или во зле?

Под землёй я не буду бездомней,

чем была я на этой земле.

Ветер, плакальщик мой ненаёмный,

надо мной вскрутит снежную муть...

О печальный, далёкий мой, тёмный,

мне одной предназначенный путь!

Эти строки, написанные в 1917 году, выражают кредо всей жизни поэта.

Когда Булгаков написал свою знаменитую фразу «Рукописи не горят», он, конечно же, имел в виду, что не горят рукописи определённого сорта – те, в которых если и не содержится истина, то хотя бы сделана попытка приблизиться к ней. Стихи Софии Парнок относятся именно к таким рукописям. Не оценённые по достоинству при её жизни, забытые почти на век после её ухода, они возвращаются к нам. «Незнакомка с челом Бетховена» оказалась ко двору в двадцать первом веке. В её хрупкой, болезненной физической оболочке жил несгибаемый дух – стебелёк и вправду оказался из стали.

Лера Мурашова

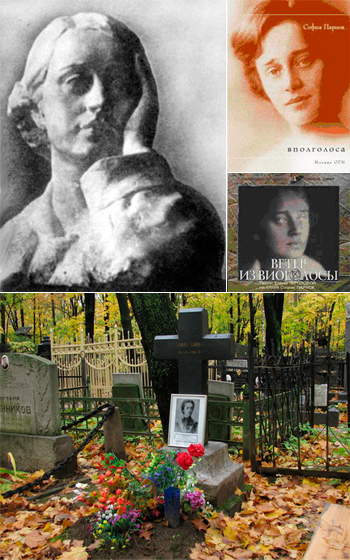

Иллюстрации:

фотографии Софии Парнок разных лет;

Н. Крандиевская: скульптурный портрет С. Парнок, 1915;

обложка книги стихотворений поэта «Вполголоса» (Москва, 2010) – в книгу вошли все стихотворения, выявленные на момент издания, в оформлении использована фотография 1914 года;

обложка CD‑диска с песнями Елены Фроловой на стихи Софии Парнок, в оформлении использована фотография 1910‑х годов;

могила Софии Парнок на Введенском кладбище Москвы

Разрыв‑трава

Е. К. Герцык

* * *

Кто разлюбляет плоть, хладеет к воплощенью:

Почти не тянется за глиною рука.

Уже не вылепишь ни льва, ни голубка,

Не станет мрамором, что наплывает тенью.

На полуслове – песнь, на полувзмахе – кисть

Вдруг остановишь ты, затем что их – не надо...

Прощай, прощай и ты, прекрасная корысть,

Ты, духа предпоследняя услада!

* * *

Ведь я пою о той весне,

Которой в яви – нет,

Но, как лунатик, ты во сне

Идёшь на тихий свет.

И музыка скупая слов

Уже не только стих,

А перекличка наших снов

И тайн – моих, твоих...

И вот сквозит перед тобой

Сквозь ледяной хрусталь

Пустыни лунно‑голубой

Мерцающая даль.

18 февраля 1926

* * *

Вокруг – ночной пустыней – сцена.

Из люков духи поднялись,

И холодок шевелит стены

Животрепещущих кулис.

Окончен ли или не начат

Спектакль? Безлюден чёрный зал,

И лишь смычок во мраке плачет

О том, чего недосказал.

Я невпопад на сцену вышла

И чувствую, что невпопад

Какой‑то стих уныло‑пышный

Уста усталые твердят.

Как в тесном платье, душно в плоти, –

И вдруг, прохладою дыша,

Мне кто‑то шепчет: «Сбрось лохмотья,

Освобождённая душа!»

1 марта 1926

* * *

Ради рифмы резвой не солгу,

Уж не обессудь, маститый мастер, –

Мы от колыбели разной масти:

Я умею только то, что я могу.

Строгой благодарна я судьбе,

Что дала мне Музу‑недотрогу:

Узкой, но своей идём дорогой.

Обе не попутчицы тебе.

17 марта 1926

* * *

А под навесом лошадь фыркает

И сено вкусно так жуёт...

И, как слепец за поводыркою,

Вновь за душою плоть идёт.

Не на свиданье с гордой Музою

– По ней не стосковалась я, –

К последней, бессловесной музыке

Веди меня, душа моя!

Открыли дверь, и тихо вышли мы.

Куда ж девалися луга?

Вокруг, по‑праздничному пышные,

Стоят высокие снега...

От грусти и от умиления

Пошевельнуться не могу.

А там, вдали, следы оленьи

На голубеющем снегу.

21 марта 1926

* * *

И распахнулся занавес,

И я смотрю, смотрю

На первый снег, на заново

Расцветшую зарю,

На розовое облако,

На голубую тень,

На этот, в новом облике

Похорошевший день...

Стеклянным колокольчиком

Звенит лесная тишь, –

И ты в лесу игольчатом

Притихшая стоишь.

12 мая 1926

* * *

Под зеркалом небесным

Скользит ночная тень,

И на скале отвесной

Задумался олень –

О полуночном рае,

О голубых снегах...

И в небо упирает

Высокие рога.

Дивится отраженью

Заворожённый взгляд:

Вверху – рога оленьи

Созвездием горят.

25 июня 1926

* * *

В полночь рыть выходят клады,

Я иду средь бела дня,

Я к душе твоей не крадусь, –

Слышишь издали меня.

Вор идет с отмычкой, с ломом,

Я же, друг, – не утаю –

Я не с ломом, я со словом

Вышла по душу твою.

Все замки и скрепы рушит

Дивная разрыв‑трава:

Из души и прямо в душу

Обращённые слова.

26 января 1926

* * *

Всё отдалённее, всё тише,

Как погребённая в снегу,

Твой зов беспомощный я слышу,

И отозваться не могу.

Но ты не плачь, но ты не сетуй,

Не отпевай свою любовь.

Не знаю где, мой друг, но где‑то

Мы встретимся с тобою вновь.

И в тихий час, когда на землю

Нахлынет сумрак голубой,

Быть может, гостьей иноземной

Приду я побродить с тобой...

И загрущу о жизни здешней,

И вспомнить не смогу без слёз

И этот домик, и скворешню

В умильной проседи берёз.

21 сентября 1926

Песня

Дремлет старая сосна

И шумит со сна.

Я, к шершавому стволу

Прислонясь, стою.

– Сосенка‑ровесница,

Передай мне силу!

Я не девять месяцев, –

Сорок лет носила,

Сорок лет вынашивала,

Сорок лет выпрашивала,

Вымолила, выпросила,

Выносила

Душу.

28‑29 января 1926

* * *

За стеною бормотанье,

Полуночной разговор...

Тихо звуковым сияньем

Наполняется простор.

Это в небо дверь открыли, –

Оттого так мир затих.

Над пустыней тень от крыльев

Невозможно‑золотых.

И прозрачная, как воздух,

Едкой свежестью дыша,

Не во мне уже, а возле

Дышишь ты, моя душа.

Миг, – и оборвется привязь,

И взлетишь над мглой полей,

Не страшась и не противясь

Дивной лёгкости своей.

17 сентября 1926

* * *

Ты уютом меня не приваживай,

Не заманивай в душный плен,

Не замуровывай заживо

Меж четырех стен.

Нет палаты такой, на какую

Променял бы бездомность поэт, –

Оттого‑то кукушка кукует,

Что гнезда у неё нет.

17 февраля 1927

* * *

Об одной лошадёнке чалой

С выпяченными рёбрами,

С подтянутым, точно у гончей,

Вогнутым животом.

О душе её одичалой,

О глазах её слишком добрых,

И о том, что жизнь её кончена,

И о том, как хлещут кнутом.

О том, как седеют за ночь

От смертельного одиночества,

И ещё – о великой жалости

К казнимому и палачу...

А ты, Иван Иваныч,

– Или как тебя по имени, по отчеству –

Ты уж стерпи, пожалуйста:

И о тебе хлопочу.

4‑6 октября 1927 (?)

Е. Я. Тараховской

* * *

Мне снилось: я бреду впотьмах,

И к тьме глаза мои привыкли.

И вдруг – огонь. Духан в горах.

Гортанный говор. Пьяный выкрик.

Вхожу. Сажусь. И ни один

Не обернулся из соседей.

Из бурдюка старик лезгин

Вино неторопливо цедит.

Он на меня наводит взор

(Зрачок его кошачий сужен).

Я говорю ему в упор:

– Хозяин! Что у вас на ужин?

Мой голос переходит в крик,

Но, видно, он совсем не слышен:

И бровью не повёл старик, –

Зевнул в ответ и за дверь вышел.

И страшно мне. И не пойму:

А те, что тут, со мною, возле,

Те – молодые – почему

Не слышали мой громкий возглас?

И почему на ту скамью,

Где я сижу, как на пустую,

Никто не смотрит?.. Я встаю,

Машу руками, протестую –

И тотчас думаю: Ну что ж!

Итак, я невидимкой стала?

Куда теперь такой пойдёшь?

И подхожу к окну устало...

В горах, перед началом дня,

Такая тишина святая!

И пьяный смотрит сквозь меня

В окно – и говорит: Светает...

12 мая 1927

* * *

Старая под старым вязом,

Старая под старым небом,

Старая над болью старой

Призадумалася я.

А луна сверлит алмазом,

Заметает лунным снегом,

Застилает лунным паром

Полуночные поля.

Ледяным сияньем облит,

Выступает шаткий призрак,

В тишине непостижимой

Сам непостижимо тих, –

И лучится светлый облик,

И плывёт в жемчужных ризах,

Мимо,

мимо,

мимо,

мимо

Рук протянутых моих.

21‑24 сентября 1927

* * *

Из последнего одиночества

Прощальной мольбой, – не пророчеством

Окликаю вас, отроки‑други:

Одна лишь для поэта заповедь

На востоке и на западе,

На севере и на юге –

Не бить

челом

веку своему,

Но быть

челом века

своего, –

Быть человеком.

8 февраля 1927

Посвящение

Благодарю тебя, мой друг,

За тихое дыханье,

За нежность этих сонных рук

И сонных губ шептанье,

За эти впалые виски

И выгнутые брови,

За то, что нет в тебе тоски

Моей дремучей крови,

За то, что ладанкой ладонь

На грудь мне положила,

И медленней пошёл огонь

По напряжённым жилам,

За то, что на твои черты

Гляжу прозревшим взглядом, –

За то, что ты, мой ангел, – Ты,

И что со мной ты рядом!

14 апреля 1927

* * *

Я гляжу на ворох жёлтых листьев...

Вот и вся тут золота казна!

На богатство глаз мой не завистлив, –

Богатей, кто не боится зла.

Я последнюю игру играю,

Я не знаю, что во сне, что наяву,

И в шестнадцатиаршинном рае

На большом приволье я живу.

Где ещё закат так безнадежен?

Где ещё так упоителен закат?..

Я счастливей, брат мой зарубежный,

Я тебя счастливей, блудный брат!

Я не верю, что за той межою

Вольный воздух, райское житьё:

За морем веселье, да чужое,

А у нас и горе, да своё.

27 октября 1927

* * *

Я думаю: Господи, сколько я лет проспала

И как стосковалась по этому грешному раю!

Цветут тополя. За бульваром горят купола.

Сажусь на скамью. И дышу. И глаза протираю.

Стекольщик проходит. И зайчик бежит по песку,

По мне, по траве, по младенцу в плетёной коляске,

По старой соседке моей – и сгоняет тоску

С морщинистой этой, окаменевающей маски.

Повыползла старость в своем допотопном пальто,

Идёт комсомол со своей молодою спесью,

Но знаю: в Москве – и в России – и в мире – никто

Весну не встречает такой благодарною песней.

Какая прозрачность в широком дыхании дня...

И каждый листочек – для глаза сладчайшее яство.

Какая большая волна подымает меня!

Живи, непостижная жизнь,

расцветай,

своевольничай,

властвуй!

16 мая 1927

* * *

Прекрасная пора была!

Мне шёл двадцатый год.

Алмазною параболой

Взвивался водомёт.

Пушок валился с тополя,

И с самого утра

Вокруг фонтана топала

В аллее детвора,

И мир был необъятнее,

И небо голубей,

И в небо голубятники

Пускали голубей...

И жизнь не больше весила,

Чем тополёвый пух, –

И страшно так и весело

Захватывало дух!

4 октября 1927

* * *

Кончается мой день земной.

Встречаю вечер без смятенья,

И прошлое передо мной

Уж не отбрасывает тени –

Той длинной тени, что в своём

Беспомощном косноязычье,

От всех других теней в отличье,

Мы будущим своим зовём.

9 января 1927

* * *

Ворвался в моё безлюдье,

Двери высадил ногой.

Победителя не судят,

Своевольник молодой!

Что ж, садись и разглагольствуй,

Будь как дома – пей и ешь,

Юное самодовольство

Нынче досыта потешь.

Опыт мой хотя и долог, –

Этот вид мне не знаком,

И любуюсь, как зоолог

Новоявленным зверьком.

* * *

Коленями – на жёсткий подоконник,

И в форточку – раскрытый, рыбий рот!

Вздохнуть... вздохнуть...

Так тянет кислород,

Из серого мешка, ещё живой покойник,

И сердце в нем стучит: пора, пора!

И небо давит землю грузным сводом,

И ночь белесоватая сера,

Как серая подушка с кислородом...

Но я не умираю. Я ещё

Упорствую. Я думаю. И снова

Над жизнию моею горячо

Колдует требовательное слово.

И, высунувши в форточку лицо,

Я вверх гляжу – на звёздное убранство,

На рыжее вокруг луны кольцо –

И говорю – так, никому, в пространство:

– Как в бане испаренья грязных тел,

Над миром испаренья тёмных мыслей,

Гниющих тайн, непоправимых дел

Такой проклятой духотой нависли,

Что, даже настежь распахнув окно,

Дышать душе отчаявшейся – нечем!..

Не странно ли? Мы все болезни лечим:

Саркому, и склероз, и старость... Но

На свете нет ещё таких лечебниц,

Где лечатся от стрептококков зла...

Вот так бы, на коленях, поползла

По выбоинам мостовой, по щебню

Глухих дорог. – Куда? Бог весть, куда! –

В какой‑нибудь дремучий скит забытый,

Чтобы молить прощенья и защиты –

И выплакать, и вымолить... Когда б

Я знала, где они, – заступники, Зосимы,

И не угас ли свет неугасимый?..

Светает. В сумраке оголены

И так задумчивы дома. И скупо

Над крышами поблескивает купол

И крест Неопалимой Купины...

А где‑нибудь на западе, в Париже,

В Турине, Гамбурге – не всё ль равно? –

Вот так же высунувшись в душное окно,

Дыша такой же ядовитой жижей

И силясь из последних сил вздохнуть, –

Стоит, и думает, и плачет кто‑нибудь –

Не белый, и не красный, и не чёрный,

Не гражданин, а просто человек,

Как я, быть может, слишком непроворно

И грустно доживающий свой век.

Февраль 1928

* * *

Трудно, трудно, брат, трёхмерной тенью

В тесноте влачить свою судьбу!

На Канатчиковой – переуплотненье,

И на кладбище уж не в гробу,

Не в просторных погребах‑хоромах, –

В жестяной кастрюльке прах хоронят.

Мир совсем не так уже обширен.

Поубавился и вширь, и ввысь...

Хочешь умереть? – Ступай за ширму

И тихонько там развоплотись.

Скромно, никого не беспокоя,

Без истерик, – время не такое!

А умрёшь – вокруг неукротимо

Вновь «младая будет жизнь играть»:

День и ночь шуметь охрипший примус,

Пьяный мать, рыгая, поминать...

Так‑то! Был сосед за ширмой, был да выбыл.

Не убили – и за то спасибо!

Февраль 1929

Марине Баранович

* * *

Ты, молодая, длинноногая! С таким

На диво слаженным, крылатым телом!

Как трудно ты влачишь и неумело

Свой дух, оторопелый от тоски!

О, мне знакома эта поступь духа

Сквозь вихри ночи и провалы льдин,

И этот голос, восходящий глухо

Бог знает из каких живых глубин.

Я помню мрак таких же светлых глаз.

Как при тебе, все голоса стихали,

Когда она, безумствуя стихами,

Своим беспамятством воспламеняла нас.

Как странно мне её напоминаешь ты!

Такая ж розоватость, золотистость

И перламутровость лица, и шелковистость,

Такое же биенье теплоты...

И тот же холод хитрости змеиной

И скользкости... Но я простила ей!

И я люблю тебя, и сквозь тебя, Марина,

Виденье соименницы твоей!

Осень 1929

* * *

В крови и в рифмах недостача.

Уж мы не фыркаем, не скачем,

Не ржём и глазом не косим, –

Мы примирились с миром сим.

С годами стали мы послушней.

Мы грезим о тепле конюшни,

И, позабыв безумства все,

Мы только помним об овсе...

Плетись, плетись, мой мирный мерин!

Твой шаг тяжёл, твой шаг размерен,

И огнь в глазах твоих погас,

Отяжелелый мой Пегас!

6 октября 1931

* * *

И вправду, угадать хитро,

Кто твой читатель в мире целом:

Ведь пущенное в даль ядро

Не знает своего прицела.

Ну что же, – в темень, в пустоту.

– А проще: в стол, в заветный ящик –

Лети, мой стих животворящий,

Кем я дышу и в ком расту!

На полпути нам путь пресек

Жестокий век. Но мы не ропщем, –

Пусть так! А все‑таки, а в общем

Прекрасен этот страшный век!

И пусть ему не до стихов,

И пусть не до имён и отчеств,

Не до отдельных одиночеств, –

Он месит месиво веков!

29 октября 1931

* * *

Гони стихи ночные прочь,

Не надо недоносков духа:

Ведь их воспринимает ночь,

А ночь – плохая повитуха.

Безумец! Если ты и впрямь

Высокого возжаждал пенья,

Превозмоги, переупрямь

Своё минутное кипенье.

Пойми: ночная трескотня

Не станет музыкой, покуда

По строкам не пройдет остуда

Всеобнажающего дня.

3 ноября 1931

* * *

Измучен, до смерти замотан,

Но весь – огонь, но весь – стихи, –

И вот у ног твоих он, вот он,

Косматый выкормыш стихий!

Его как голубка голубишь,

Подёргиваешь за вихор,

И чудится тебе: ты любишь,

Как не любила до сих пор.

Как взгляд твой пристален и долог!

Но ты глазам своим не верь,

И помни: ни один зоолог

Не знает, что это за зверь.

Май 1932

* * *

Паук заткал мой тёмный складень,

И всех молитв мертвы слова,

И обезумевшая за день

В подушку никнет голова.

Вот так она придёт за мной, –

Не музыкой, не ароматом,

Не демоном тёмнокрылатым,

Не вдохновенной тишиной, –

А просто пёс завоет, или

Взовьется взвизг автомобиля,

И крыса прошмыгнёт в нору.

Вот так! Не добрая, не злая,

Под эту музыку жила я,

Под эту музыку умру.

Стихотворения разных лет

Агарь

Сидит Агарь опальная,

И плачутся струи

Источника печального

Беэрлахай‑рои.

Там – земли Авраамовы,

А сей простор – ничей:

Вокруг, до Сура самого,

Пустыня перед ней.

Тоска, тоска звериная!

Впервые жжет слеза

Египетские, длинные,

Пустынные глаза.

Блестит струя холодная,

Как лезвие ножа, –

О, страшная, бесплодная,

О, злая госпожа!..

«Агарь!» – И кровь отхлынула

От смуглого лица.

Глядит, – и брови сдвинула

На Божьего гонца…

Алкеевы строфы

И впрямь прекрасен, юноша стройный, ты:

Два синих солнца под бахромой ресниц,

И кудри темноструйным вихрем,

Лавра славней, нежный лик венчают.

Адонис сам предшественник юный мой!

Ты начал кубок, ныне врученный мне, –

К устам любимой приникая,

Мыслью себя веселю печальной:

Не ты, о юный, расколдовал ее.

Дивясь на пламень этих любовных уст,

О, первый, не твое ревниво, –

Имя мое помянет любовник.

3 октября 1915

* * *

Без оговорок, без условий

Принять свой жребий до конца,

Не обрывать на полуслове

Самодовольного лжеца.

И самому играть во что‑то –

В борьбу, в любовь – во что горазд,

Покуда к играм есть охота,

Покуда ты еще зубаст.

Покуда правит миром шалый,

Какой‑то озорной азарт,

И смерть навеки не смешала

Твоих безвыигрышных карт.

Нет! К черту! Я сыта по горло

Игрой – Демьяновой ухой.

Мозоли в сердце я натерла

И засорила дух трухой, –

Вот что оставила на память

Мне жизнь, – упрямая игра,

Но я с<