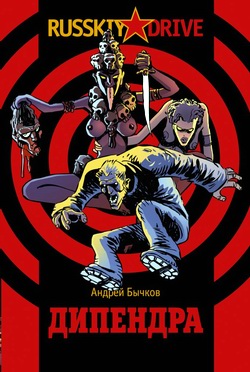

Андрей Бычков

Дипендра

Текст предоставлен автором https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=316812

«Дипендра»: Ультра. Культура; 2004

ISBN 5‑9681‑0015‑Х

Аннотация

Роман «Дипендра» основан на недавних кровавых событиях в Непале – расстреле королевской семьи наследным принцем Дипендрой. Впрочем, это только официальная версия, что сын расстрелял свою семью. Автор исходит и из других, как документальных, так и мистических версий. В непальской трагедии он исследует прежде всего отражение общечеловеческих проблем. По словам Юрия Мамлеева, написавшего предисловие к этой книге, «Россия, Запад и Восток встречаются в этом романе, как в некоем сюрреалистическом логове».

Андрей Бычков

Дипендра

«Пока вера не станет неверием, а неверие – верой,

Не будет на свете истинных мусульман.

Пока не рухнут медресе и минареты,

Наше святое дело не будет завершено».

Абу‑Саид ибн Аби Хайра

Фотографии принесли в субботу. Вошли двое в узкой голубоватой форме (потом я догадался, что это были военные) и один в штатском, одетый в серый европейский костюм. Мне дали штаны. Я сидел на лавке, почему‑то радуясь, что ноги не достают до пола, и разглядывал свои опухшие разбитые ступни. Похоже, был выбит один из больших пальцев. Штатский осторожно начал с того, что мне не следовало фотографировать там, где это по местным законам запрещено. Меня взяли, когда я снимал огромную статую золотого быка Нандина во дворе индуистского монастыря Пашупатинатх, куда я пробрался натерев себе лицо пеплом и накинув поверх рубашки и шортов старый, купленный на рынке халат. Бык Нандин был весь из золота и светился на солнце так, словно и в самом деле был живым. Живой, яростно дрожащий от слепящего света бык Нандин, переносящий во время мистерий самого Шиву. Я хотел снять священную статую скрытой камерой из‑под полы, но ко мне сразу же подскочили, повалили и начали бить. «Nikon», однако, не раскололи, даже не засветили пленку. Но зато выволокли за ворота и потащили к машине. Шиваисты плевали мне в лицо, стараясь попасть в глаза. Руки были выкручены за спиной.

В полицейском участке, куда меня привезли, я потребовал телефон, чтобы позвонить в посольство. Мне подсунули какие‑то документы, мол, подпиши, а потом позвонишь. Я отказался, тем более, что бумаги эти были, судя по всему, на гуркхали. Мне рассекли бровь, повалили и стали бить бамбуковыми палками по пяткам, потом бросили в какую‑то вонючую темную камеру, где я на ощупь нашел эти страшные нары. Ложе было вырезано из черного дерева. Это была лавка для пыток, к которой меня привязывали на ночь.

На следующий день последовал официальный визит, эти двое в военной форме и штатский. Я спросил их по‑английски, знает ли по крайней мере моя жена, где я нахожусь. Мы еще не поженились, но в гостинице Лиза зарегистрировалась под моей фамилией. Штатский сделал удивленное лицо, а когда перевел мои слова военным, все вместе они злобно расхохотались.

– Так у вас есть семья? – спросил, снова поворачиваясь ко мне, этот штатский.

В своем сером костюме он напоминал мне клерка. Через два дня мы должны были с Лизой вылететь обратно в Москву.

– Да, – ответил я.

– Отец, мать, братья, сестры?

Я кивнул, хотя мать давно умерла, но отец был жив.

– Тогда зачем же вы это сделали?!

– Что сделал? – не понял я.

Глаза его вздулись и стали какими‑то ослепительно белыми, белее воротничка его рубашки. Подбородок побагровел и затрясся. И этот клерк выкрикнул мне в лицо так, словно собирался прикончить меня на месте:

– Убили нашего короля!

Я подумал, что или он или я сошли с ума. Или же я нахожусь в каком‑то фантастическом сне. Но боль в выбитых пальцах ног сигналила о другом, боль – единственное и несомненное доказательство реальности. Они заговорили между собой на своем непонятном для меня, каком‑то мягком певучем языке, в котором, как я уже постиг на своем горьком опыте, скрывалась невероятная жестокость. Один из них бросил мне пару черных тесемок. С лязгом захлопнув за собой железную дверь, они вышли. Я стал разглядывать, что за тесемки, какие‑то узелки и кисточки, но тут снова загремела дверь. Огромный накачанный гуркх, его мускулы блестели, словно были намазаны каким‑то маслом, медленно и как‑то по‑кошачьи вдвинулся в камеру. Он был в кожаном фартуке. Я вздрогнул, догадавшись, что это еще один палач и что сейчас опять продолжатся пытки. Черное ложе, к которому меня снова прикрутят веревками, рука к руке, нога к ноге, губы в губы, потому что это не просто лавка, а сама вырезанная из черного дерева Кали – богиня расчленения и распада, холода и смерти. Я оглянулся – деревянное ложе блестело. Выкрашенные белым глазницы с черными зрачками были по‑прежнему обращены наверх и пусты. Между ее распростертыми деревянными ногами темнело тщательно отполированное отверстие…

Гуркх усмехнулся, швырнув мне пачку газет, какой‑то желтый конверт и вышел. Я подумал, что в конверте, наверное, мои фотографии. А может быть, и не мои, а те, которые они хотят мне подсунуть. Хотел сразу распечатать конверт, но странный заголовок, бросившийся мне в глаза, заставил прежде всего взять в руки газету. Внизу, сразу под заголовком был напечатан снимок счастливой королевской семьи. Как ни в чем не бывало, улыбаясь, смотрел на меня король Непала Бирендра Бир Бикрам Шах Дев. Как обычно – в узких белых брюках, клетчатой пилоточке и роговой оправы очках. Слева улыбалась его супруга, королева Аишварья. На заднем плане стоял наследник престола принц Дипендра, рядом его брат Нираджана. С двух сторон от королевы и короля сидели королевские сестры Шанти и Шарада. В короткой заметке под фотоснимком сообщалось, что вчера, первого июня две тысячи первого года в девять часов вечера во время королевского ужина во дворце Наранъянхти вся королевская семья была расстреляна прямо за столом, всего 11 человек, включая короля. Убийство совершил Дипендра, который расстрелял всю свою семью в упор из двух автоматических винтовок М‑16, после чего попытался покончить с собой.

Я всегда любил своего отца и я всегда его ненавидел. В детстве он жестоко издевался надо мной. Он был неудавшийся, спивающийся художник. Я жил с ним в одной комнате, пропитанной непрекращающимся запахом блевотины. Он обожал Пинк Флойд и Вагнера. Вваливаясь среди ночи, он иногда врубал на всю катушку «Wish You Were Here», дирижировал и хохотал, громко распевая: «So, so you think you can tell Heaven from Hell…[1]». Вдруг начинал плакать и признаваться мне полусонному, разбуженному среди ночи, в любви к моей матери. «Если бы она только знала, как я ее люблю». Моя мать в это время рыдала в соседней комнате, она знала, что у него роман с его очередной натурщицей. Денег он не зарабатывал. Его девизом было: «Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой, единого прекрасного жрецов». В двенадцать лет, пытаясь сопротивляться, я рассек ему бровь. После этого он стал учить меня рисовать. Художник он был темный и злой, хотя и талантливый. Во время запоев забывал выключать свет в туалете, даже если с утра был слегка трезв. Потом я догадался, что делал он это сознательно. Он любил ночь и даже пил ночью. Одну картину у него купил старик Пендерецкий, известный какафонист, с которым отец как‑то познакомился в консерватории. Несмотря на маленький рост, у Пендерецкого была большая сильная рука, и ему нравилось, здороваясь, делать больно своим музыкантам. Он не знал, что у моего отца лапа была помощнее, чем даже у некоторых из чемпионов мира, спивающихся там, в кабаке на Нижней Масловке. Пендерецкий купил у отца «Строжайшую машинку» за две тысячи долларов. На картине была изображена обнаженная женщина – фиолетово вздыбленные волоса, безумный, пронзительный, замешанный на белилах взгляд, расставленные колеса‑ляжки и – крупно, черными и красными, рельефно фософресцирующими мазками – пизда. В одной из рук‑рычагов женщина держала отрубленную мужскую голову, а в другой – окровавленный фаллос. Моя мать никогда не могла простить отцу этой картины. Позировавшая для нее натурщица Клара была известная на Нижней Масловке блядь. У нее были отвислые, жидковатые груди, которые она, однако, не стеснялась показывать. Но разумеется не это привлекало художников. От Клары действительно исходил какой‑то нежно засасывающий, завораживающий флюид.

Отец не знал, что я подглядываю за тетей Надей, нашей соседкой по даче. Она подходила в одном халатике к холодильнику, который стоял в общем коридоре, и наклонялась за молоком, а я ложился на пол и, слегка приоткрыв дверь нашей комнаты и наблюдая в узкую щель, как обнажаются ее белые ляжечки, мастурбировал. Но однажды отец застал меня за этим занятием, он случайно вернулся из города и увидел это в окно, которое почти всегда было раскрыто ради его любимого куста сирени. В тот раз отец бесшумно забрался через окно, неожиданно вырастая надо мной, жалким и отвратительным, – я подумал, что сейчас он просто забьет меня насмерть своими громадными желтыми ботинками. Он возвышался надо мной, как бог. Но «бог» не сказал ничего. На следующий день он повез меня в свою мастерскую. Клара курила, развалясь на софе и заложив ногу за ногу. Она была в коротком красном и каком‑то скользком платье, проглядывали трусики. Я почему‑то подумал, что сейчас они, отец и Клара, лишат меня чего‑то глубокого, чего‑то священного, о чем я даже и не узнаю.

– Клара, – как‑то набычившись сказал отец, – ты помнишь, о чем я просил тебя по телефону? – он внушительно помолчал, не глядя на меня, и строго добавил: – Только без дикостей.

– А ты подаришь мне ту картину? – невинно и жадно спросила она.

– Ты же знаешь, что я продал ее Пендерецкому.

– Но… но… ты продал не ту, – фальшиво и в то же время как‑то обворожительно закривлялась она. – Ты же знаешь, что я хочу ту, где …

– Ну ладно, – грубо оборвал ее он, – Я подарю тебе «Бессмертников».

Кивнул и вышел за дверь. «Бессмертники» была его лучшая картина, так он говорил. На ней было изображено вдохновенное и откровенное совокупление, все с той же Кларой. Распластанная, раздавленная женщина и свирепый, как бык, мужчина. Но я хотел броситься вслед за ним и вонзить ему в спину узкий шпатель совсем не по этой причине. Я вдруг догадался, что он задумал и что должно было сейчас произойти. Произойти со мной, о чем я только и мечтал, что мне только и снилось, и что надвигалось сейчас, как темная застилающая горизонт бесшумная гроза, и казалось таким ужасным. Меня словно бы заставляли совершить преступление. Клара задернула шторы и включила ночник. Долго магнетически смотрела, как‑то странно раскачиваясь, словно примеривалась куда ужалить. Меня зазнобило, я мелко задрожал. Она осторожно, как‑то очень аккуратно сняла с меня рубашку, словно я был маленьким ребенком, потом джинсы, майку и трусы. Я стоял, как истукан. «Сними носки». Вдруг я понял, что мне надо бежать пока не поздно и дернулся за джинсами. «Я все знаю про тетю Надю», – усмехаясь, сказала она. Значит отец рассказал ей все?! Я был окончательно парализован. Я не выдержал и заплакал. «Люблю маленькие пенисы, – сказала она, внезапно присаживаясь передо мной на корточки. – Не бойся, сейчас ты станешь, как твой папа». Мне было всего четырнадцать лет.

Король был мертв. Его разорванная пулями батистовая рубашка быстро темнела от крови. Четыре пули, одна из которых попала в шею, одна в живот, а две другие в грудь. Король еще хрипел, но принц знал, что это уже неживой хрип выходящих вслед за кровью из разорванной аорты остатков воздуха. Нетронутая холодная оленина лежала перед монархом на белом, слегка забрызганным кровью столе.

Дипендра вышел в сад, где были разбиты две клумбы. Его любимые цветы – лилии, нарциссы и орхидеи, рядом декоративные кусты жасмина. Принц любил стихи. «Еще дрожали капли на лепестках рододендрона, преломлялся мягкий вечерний свет…» Покачиваясь, он повернулся. Оранжевая безобразная комната, где они все почему‑то так… так дико кричат. Он медленно пошел обратно в этот яркий оранжевый аквариум. «Да, как рыбы, – он засмеялся. – Да‑да, как сомики кандиру». Принц был все в той же помятой военной форме, которую одел после ссоры с отцом, чтобы возвратиться в гостиную. Черный мундир и черная фуражка с красным ободком, черный околыш, из под которого блестел его безумный взгляд. Один из сомиков пытался зажать другому хлеставшую из аорты кровь повязкой из своей одежды. Принц закричал и выстрелил еще, еще… Шарада, сестра, которой он попал в лицо, снося пол черепа, мозг медленно сползал по бархатистой оранжевой стене. Кумар, муж королевской сестры, дернулся и неестественно, как какой‑то подземный карла, застыл на спинке кресла, левый бок его розоватого френча был разорван, на золотистой коже темнела быстро запекающаяся кровь. Левее, на полу лежала в темно‑бардовой луже старая наставница Бирендры его тетя Джаянти. Справа опрокинулась на стол принцесса Шрути. Казалось, что еще шевелится под ветерком, еще жива ее прекрасная иссиня черная коса и лишь приглядевшись, можно было увидеть, что это все еще курчавит ее медленно стекающая кровь. Дядя был убит выстрелами в грудь из второй винтовки, его надменная рука еще тянулась к бокалу темного красного вина. Дипендра вышел в сад. Кричала мать, она звала на помощь. Он засмеялся, глядя, как Нираджана, его младший брат, пытается прикрыть ее своим слабым гусиным телом. Дипендра выстрелил, попадая ему в спину, прошивая насквозь и тем же выстрелом убивая и мать…

Крики стихли. Луна желтила зубцы крепостной стены. Пошатываясь, Дипендра тяжело пошел к мосту, соединявшему дворцовые сады с его покоями.

Я знаю, они разорвали тебя в детстве, мой маленький принц. Каждый из нас разорван в детстве. Каждый – по‑своему… Ночные вспышки, когда ты спишь, когда тебя вдруг будят их крики. «Это мой ребенок!» «Нет, мой!» «Отдай мне его!» «И не думай!» Тебе еще год или два, тебе еще не четырнадцать. Пьяный бог в дверном косяке, плач матери, богини, свет фар через стекло, безукоризненно вежливый шофер – «вы заказывали такси?». Крик отца: «Ник‑куд‑да вы н‑не по‑й‑едете!» Крик матери: «Пусти! Мне надоело твое блядство!» «Это мой ребенок!» «Нет, мой!» Твой плач, маленький принц, твой плач. Езда через ночь на Красносельскую, к бабушке. Этот проклятый город, где ты родился и где ты мчишься в ночном такси и где неподвижно лежишь, маленькая кроватка с решеточками, над которой наклонился счастливый отец, пьяно вытирающий счастливые слезы, такси, над которым несутся ночные фонари, они заглядывают в лобовое стекло, они соскальзывают с капота под колеса, становится снова темно и ты ждешь следующего из них, как он возникает вдали еле святящейся точкой и вот уже нарастает, проносясь над автомобилем, блестящий капот и заплаканное лицо матери, как она крепко прижимает тебя к себе. Ковер с джунглями, куда вы скоро приедете, ковер на стене в комнате на Красносельской, где ты наконец скоро снова заснешь в большой взрослой кровати, мой маленький, наблюдая за тигром, который прячется в зарослях, рубиновый бамбук и желтый с черными полосками тигр, что следит за приближающимися охотниками. Оранжевые слоны, охотники сидят на их спинах, охотники идут рядом с ними. Спи малыш, она уже близко, сказочная страна и они тебя не застрелят…

Катманду – странное слово, а рикша это тот, кто крутит педали и везет тебя с Лизой в монастырь. Твоя любовь так близко, твоя любовь закрыла глаза. Она боялась садиться в эту коляску с большими колесами, с желтой и зеленой бахромой. Твоя любовь прикрыла от солнца глаза, и рикша жмет на педали. Ты смеешься, вспоминая утро в гостинице. Кончик ее носа касался твоего и глаза смотрели в глаза. Как она сказала, что у вас одинаковые носы, потому что совпадают их концы и начала. А потом еще, что она тебя, как это ни странно, и в самом деле любит. Ты засмеялся. «Разве можно смеяться, когда тебе говорят такое?» – строго спросила она. И ты засмеялся еще громче, ведь утром она призналась, что в постели ей было с тобой хорошо. Значит не зря ты получил эти проклятые деньги. Лечь с ней в постель в Катманду. Накануне вечером ты собрался с духом и позвонил‑таки принцу. Дипендра узнал тебя и даже обрадовался, вы договорились о встрече… Но ты почему‑то не помнишь, встречался ты с ним или нет. Почему?

– Этот монастырь, это какая традиция, буддийская или индуистская? – спросил ты по‑английски рикшу, когда вы уже прибыли и коляска разворачивалась перед воротами.

– А почему вы об этом спрашиваете? – как‑то странно ответил он. – Вам‑то не все ли равно. Сегодня здесь будут ритуальные танцы, разве этого для вас не достаточно? Развлекайтесь же.

Он как‑то странно засмеялся.

– Танцы? – переспросил ты.

– А мы ничего не знали об этом, – с улыбкой сказала Лиза.

– Сегодня мистерия Цам, – ответил рикша и, усмехнувшись, добавил: – Цам гневных божеств.

– А что это такое? – спросила Лиза.

– Это бардо смерти, – снова как‑то странно усмехнулся рикша. – Переход на ту сторону.

Ты дал ему три доллара, хотя обещал два. И рикша почему‑то не сказал тебе «спасибо». Он не сказал тебе это сияющее «thank you very much», а развернулся в тени за деревьями и растворился в какой‑то ослепительно печальной зелени.

– Не бойся, – сказал ты Лизе, замечая едва промелькнувшую на ее лице тень. – Это всего лишь спектакль.

Ты перезарядил «Nikon». Это неплохо звучало – ритуальные танцы. «Я поверю лишь в того бога, который умеет танцевать», – почему‑то вспомнил ты цитату из Ницше и запел. Лиза посмотрела на тебя с удивлением. Твой отец, несостоявшийся мистик, любил выписывать цитаты из классиков, советы, как жить. У него была целая книжечка, которую он дал тебе с собой еще тогда, отправляя учиться в Америку. Дурацкая затея. В книгах, конечно, написано, как жить. Но научиться можно только на собственной шкуре… Цам гневных божеств. Ты уже предвкушал, как будешь показывать ему в Москве эти магические фотографии.

– Где же вы сели? – спросил все тот же тип в сером костюме, допрашивавший меня.

Один из военных раскладывал на столе фотографии, словно бы это был пасьянс, и я не знал, сходится он или не сходится. Стены в комнате для допросов были фиолетового цвета и на одной из них висел в траурной рамке портрет короля.

Вот женщины и их резкие тени на солнце, они стирают свою одежду, яркие желтые сари, как флаги развернувшиеся по течению, священная река Бхагмати…

Вот резная решетчатая веранда, деревянный балкон, драконы и демоны. Девушка смотрит сквозь узор, внизу проезжает на велосипеде мужчина.

Вот улыбающиеся менялы на площади с кучками блестящих монет.

Пьяные продавцы кхукри…

На одной из фотографий, которую я попросил сделать своего друга еще там, в Москве, мы стояли с Лизой у окна. Она была в белом подвенечном платье, оставшимся от ее первого брака. Она шила его сама. Светилась пятиярусная фата, опускаясь поверх ее золотистых волос и скрывая наполовину ее какое‑то странное, как на картинах у Кранаха, лицо. Наши пальцы были переплетены. Я стоял рядом, слегка наклонив к ней голову, и улыбался. Лиза откинула фату и мой друг сделал еще один снимок, обычный и, быть может, слегка банальный. Счастье, когда оно есть, всегда фотографируется легко. Лишь бы что‑нибудь не помешало.

Когда стреляют в голову и мозг разлетается на части, то где же тогда остается «я», то самое бессмертное «я», которое ищет дорогу к новой жизни? Где, в какой из летящих частичек по‑прежнему тает и по‑прежнему живет этот извечный и, быть может, слишком человеческий вопрос?

– Ну так где же вы сели? – повторил свой вопрос этот тип.

– Вот здесь, – ответил я, показывая на скамейки недалеко от странного сооружения напротив дверей храма, нечто вроде балдахина с шелковым красно‑желтым навесом. Рядом с ним развевались знамена с мантрами. А вокруг на земляном полу двора белой мукой были насыпаны четыре узких круговых полоски, четыре ярких круга, между которыми должны были проноситься в своих странных фантастических прыжках ламы, отождествившие себя с демонами.

– Почему так близко сели?

– Ну, – пожал плечами я.

– Ну? – Он взял в руки другую мою фотографию. На ней крупным планом был снят маленький столик стоящий под балдахином. Виднелась какая‑то странная пирамидка огненного цвета, увенчанная человеческим черепом.

– Ну чтобы… чтобы… – замялся я.

Штатский ел меня глазами. Другой офицер, раскладывавший пасьянс, замер. Третий, стоявший у стены не спешил затягиваться. Белый столбик его сигареты медленно превращался в пепел и прах.

– Каждый зритель хочет быть поближе к сцене, – ответил наконец я, отводя взгляд.

– Поэтому вы встречались и с нашим принцем?

– С каким принцем?

– С Дипендрой.

Подвесной мост – полная луна. Рельефные зубцы башен. Легкая вечерняя прохлада, жизнь где‑то там за высокими выжелтенными луной дворцовыми стенами. Смех женщин, витиеватый говорок мужчин… А здесь мертвая мать и мертвый брат, их тела, белеющие внизу, у фонтана. Светящийся жук, выползающий на ступеньку. Разбуженная выстрелами стрекоза, зависшая над перилами. Ее огромные изумрудные глаза. Распахнувшаяся настежь дверь дворцовой залы. Вот нелепо замер в луже крови отец. Белая легкая, реющая, как флаг, занавеска… Дипендра бросил винтовку. Мягко, почти без звука, она упала в траву. Бросил вторую. Тяжело опираясь на поручень, стал подниматься по ступеням. С каждым шагом – все выше и выше. И с каждым шагом вслед за ним поднималась луна. Завтра утром, когда на Катманду падут первые лучи солнца, его, наследного принца провозгласят королем и назовут по традиции живым воплощением Вишну. Он наконец станет богом и возьмет в жены Девиани. И никто не посмеет им больше ничего сказать. Священная пуля, настигающая и настигающая отца… Сын бога убил своего отца и стал богом сам. Подвесной, увитый плющом и рододендронами мост… Почему никто не кричит, никто не зовет на помощь? Страшная пустота, которая никогда отныне не станет пустой. Сколько бы очищающих обрядов не совершали брамины, сколько бы из них не давились ритуально отравленной пищей, сколько бы жертв они не принесли самой Кали… Вот и вершина радужного моста. Дипендра заплакал и упал на колени, фуражка слетела и покатилась вниз. Мгновение он медлил, но потом все же достал маленький черный браунинг. В безличной машинке отразилась разобранная на мелкие прямоугольники луна. Принц взвел курок, маленькая продолговатая деталь в хорошо смазанном механизме… И выстрелил себе в голову. Сын Вишну, убив Вишну, стал Вишну сам.

Бог выстрелил себе в лицо.

Они наконец оставили меня в покое, перестав задавать свои однообразные вопросы. Их интересовало, встречался ли я с Дипендрой. Я вынужден был признать, что знаком с принцем. Но я действительно не помнил, встречался ли я с ним в Катманду. Офицеры ухмылялись. Кроме Дипендры их почему‑то очень заинтересовала красная пирамидка, зачем я сделал несколько ее снимков. Я и в самом деле снял ее три или четыре раза, с разных точек, но почему я сделал это, пожалуй, я не смог бы объяснить и себе самому. Чем‑то она меня заворожила. Стрела, воткнутая в одну из ее граней, разноцветные перья, череп… Они бросили меня в камеру опять. Взбудораженный после допроса, я все никак не мог прийти в себя. Перед глазами неслись фантастические прыжки лам. Огромные белые маски, слегка наклоненные назад, отчего казалось, что они смотрят в небо. Но другие взгляды были устремлены на нас с Лизой сквозь узкие щели между нарисованными губами. Черные волосы из хвостов яка, короны с маленькими человеческими черепами, радужные веера. Маски плясали перед глазами, подобно языкам пламени. «Я больше не могу здесь находиться, – сказала вдруг Лиза. – Пойдем отсюда, у меня кружится голова». Резкий оглушающий звук цимбал и ганлинов, больших барабанов и длинных труб был и в самом деле невыносим. В мистерии участвовала почти сотня музыкантов… Я сел на лавку Кали, пытаясь вспомнить лицо той, которую так любил. Я пытался вспомнить лицо Лизы, найти его в этом вихре головокружительных видений. Казалось, в мой мозг врывалась, наполняясь какими‑то странными ликами, бушующая и сверкающая темнота. Какое‑то странное чувство съезжающего со своей оси мира, словно я вдруг оказался где‑то рядом с ним, чуть в стороне от самого себя. Я подумал, что еще чуть‑чуть и я упаду в обморок. И тут я почему‑то вспомнил слова Музиля из той книжечки, что когда‑то дал мне с собой в Америку отец. «Значит, единственным, с чем он в сущности, оставался в этом великом смятении, была та доля невозмутимости, которой обладают все преступники и герои, это не мужество, не воля, не вера, а просто способность упрямо держаться за самого себя». Я словно зацепился за какой‑то центр и видения исчезли.

Миска, в которой мне два раза в день оставляли еду, стояла на земляном полу. Перченый, заваренный на ошметках сала, чай. Иногда в нем плавали кусочки хлеба. Я встал, поднял с пола миску. С минуту медлил, глядя в это месиво, а потом начал тупо есть. Тупо и бесстрастно есть, вылавливая пальцами кусочки хлеба и запивая их прямо через край этим острым и жирным настоем.

Вот озеро Фева. Смеясь, Лиза выходит из воды. Ей лень переодеваться, она обнимает ладонями свои маленькие груди, отжимая купальник. По ее загорелому узкому телу пробегают струйки воды. Заснеженные вершины вдали.

Вот загорает, сидя, немецкий турист – огромный старик, он достает бутерброд двумя пальцами из целлофанового пакета, рядом буддийская ступа.

А вот и я сам, смеясь, захожу в воду по пояс, поднимая руку с сигаретой все выше и выше, плыву, форсисто держа ее на отлете. Затейливый дымок над водой.

Садится за вершинами солнце, стали виднее храмы на острове и на том берегу. Тень горы выползает на самую середину.

Здесь, в тюрьме, я, наверное, должен догадаться, почему случилось то, что случилось, и за что я наказан. Они просовывают на ночь в деревянную дырку мой фаллос, называя его «лингам». Они привязывают меня на ночь к лавке Кали. Рука к руке, нога к ноге, губы в губы. Если я не буду совершать фелляций, они запорят меня насмерть. Я что‑то такое должен им подписать. Они подсовывают мне бумаги и ручку, вместе с газетами. Но ведь я не убивал их короля! Я не тот, за кого они меня принимают. Но ведь и каждый из нас не таков, кем он представляется для других. Ты догадываешься, папа, что сейчас я говорю и о Лизе. Ты скажешь, что ты меня предупреждал. Но однажды ты же мне и сказал, что одно и то же видение предстает перед нами на разных этапах жизни, в разных обличьях является та или то, что так трудно назвать по имени. Я помню, как ты усмехнулся. «Страж охраняет сокровище, – сказал, усмехаясь, ты. – И каждый раз битва с ним все безнадежнее». Вся эта история с Лизой. Если я и хотел чего‑то, то только ради нее. Где начало, спрашиваешь ты меня, где начало?

Гремит в замке ключ. Опять на допрос. Я ничего не подпишу…

Принц Дипендра был доставлен в военный госпиталь без сознания. Теперь он лежал на кровати, за него дышал американский дыхательный аппарат. Глаза принца были широко и бессмысленно раскрыты, взгляд неподвижно устремлен в потолок. В изгловье мерцала капельница. Над кроватью медленно вращались лопасти вентилятора. Теперь красивое лицо Дипендры, так нравившееся молодым англичанкам в Итоне, было безнадежно изуродовано. Из ноздри торчал узкий прозрачный шланг. Скрытое под бинтами лицо было недоступно для фотографий.

Принцесса Девиани, с которой Дипендра вступил в брак вопреки воле своих родителей, сидела в длинном черном лимузине, стоявшем на заднем дворе военного госпиталя. Маленький телевизор, вмонтированный в переднюю спинку сиденья, транслировал траурную церемонию кремации. Через несколько минут тела отца и матери принца вместе с другими телами членов королевской семьи должны были быть сожжены на ступенях храма, ведущих к водам священной реки Бхагмати. На экране мелькали кадры хроники. Вот колонны простолюдинов в желтых блузах, несущих портреты королевы и короля. Вот маленькие зеленые лужайки, на постаментах траурные носилки. Тела убиенных, укутанные в красно‑желтые саваны. По углам деревца скорбно смыкают свои зеленеющие кроны над балдахинами. Вот книги соболезнования, огромные тома, их передают из рук в руки по всему Катманду, каждый непалец хочет оставить здесь свою прощальную надпись. Сотни мотоциклистов с портретами Бирендры и Аишварьи, молчаливо кружащие вокруг дворца днем и ночью. Уличные парикмахеры, склоненные головы простых непальцев, решивших в знак траура обрить себя наголо. Самодельные часовни на улицах и площадях, ирисы и лилии. Вот бунтовщики у дворца, с портретами их любимого короля, разгоняемые полицией. Вот демонстранты, сжигающие индийские газеты. Горящие автомобильные покрышки. Никто никому не верит. Хаос и смута. Больше нет короля. Движется траурная процессия – белые мундиры, темные брюки, это шагает, как в замедленном фильме, королевская гвардия; носильщики в белом – короткие рукава и белые шаровары, белый цвет – цвет смерти; утопающие в цветах тела Бирендры и Аишварьи… На ветру пламя разгоралось все быстрее, пламя уже ревело, жадно охватывая саваны, корчились тела, словно бы пытаясь восстать в огне. Толпа рыдала на коленях. Скорбные, прорывающиеся сквозь рыдания, крики. «Вернись, о король, спаси нацию!». Их любимец на глазах превращался в ничто. От него оставался только пепел. Полный титул исчезающего короля состоял из семидесяти четырех слов. Через несколько минут все было кончено и прах королевской семьи был развеян над водами священной реки.

На следующее утро наследный принц Дипендра был торжественно провозглашен королем и по традиции объявлен инкарнацией бога Вишну, хранителя мироздания.

Рассказывали, что в Итоне, куда принца отправил учиться отец, Дипендра любил кататься на мотоцикле. Что он, обладатель черного пояса по карате, мог простоять несколько часов на одном большом пальце. Мог даже вешать себя и висеть несколько минут в петле, не задыхаясь. Рассказывали, что этот юноша был великодушен. Он дарил своим друзьям золото – статуэтки, монеты, хотя, быть может, и догадывался, что рано или поздно они снесут все это в ломбард. “Да, я, конечно же, помню его, – сказал в интервью ректор итонского унивеситета, – из всех студентов тех лет он был, пожалуй, самым выдающимся”. В итонском тире принц легко попадал в любую цель, потому как был еще и прекрасным охотником и с четырнадцати лет охотился вместе с отцом в национальном парке Читван.

Рассказывали правда, что в последнее время принц в Итоне сильно пил. Оракулы предсказали смерть его родителям, если он женится. Он не мог взять Девиани в жены, пока ему не исполнится тридцать пять лет.

Теперь он, живой бог, инкарнация Вишну, неподвижно лежал, прикованный к белой блестящей кровати. Аппараты еще поддерживали его жизнь. Его слабую, еле тлеющую жизнь поддерживали также еще и лекарства, доставленные специальным самолетом из Англии. Мозг принца был парализован. Но еще жила его правая задняя четверть, где бродил конгломерат нейронов, ответственный по словам английского нейрохирурга за то, что принято называть богом.

Черный лимузин, простоявший последние дни на заднем дворе королевского военного госпиталя в западной части Катманду, медленно выехал из ворот. На заднем сидении рыдала новая королева. Она не могла больше сдерживать себя и кричала, вцепившись ногтями в белую блестящую кожу сиденья. Стекла лимузина были затемнены и снаружи в них отражались лишь бегущие улицы и бесстрастное солнце.

Никто не знает, когда придет палач, и в какие он будет облачен одежды, и чье обличье он примет. Невинная, присевшая на корточки девочка или мускулистый гуркх. Там или здесь, в пересечении иллюзорных линий, вдруг непонятно почему оборачивающихся реальностью. Это утро может быть последним…

Вчера пришли поздно ночью. Гуркхи отвязали меня, сорвали белье, перевернули на спину и снова затянули веревки. Дверь была раскрыта настежь и я с ужасом ожидал, кто же еще сейчас должен войти. Где‑то в самом конце коридора послышались шаги. Я не мог оторвать взгляда от распахнутой настежь двери. Что‑то словно бы уже скорбно звенело и звало. Легкий сквозняк, повеявший вдруг чем‑то острым, холодил мое обнаженное, покрытое каплями пота тело. Я неотвязно смотрел в проем двери. Шаги раздавались уже совсем близко, и наконец я увидел зарево на стене, зловещие приближающиеся тени. В проеме возникли две высокие фигуры в браминских одеждах, в руках они держали какие‑то странные лампы с огнем. За ними – два гуркха с факелами. Один из браминов (я заметил на черепе у него шрам) бросил в огонь своей лампы щепотку какого‑то порошка. Резкий, дураманящий, приторный запах распространился по камере. У меня слегка закружилась голова. Гуркхи расступились и в сопровождении двух других браминов вошла невысокая женщина в белом сари, лицо ее было скрыто, блестели лишь глаза, она посмотрела на меня так, словно бы она меня давно знает, взгляд ее был пронзителен, мне почему‑то показалось, что женщина слегка пьяна, она шагала как‑то странно, словно бы поднимаясь по невидимой лестнице. В руках она несла серебряный поднос, на котором блестело кольцо. Брамины подошли ближе, бесстрастно разглядывая мою наготу. Гуркхи, мучавшие меня, уступили им место. Женщина в сари произнесла какую‑то длинную мантру, по‑видимому, на санскрите, взяла с подноса кольцо, отдала поднос одному из браминов и подошла ко мне. Она заглянула мне в глаза как‑то долго и глубоко, отчего я, обнаженный и распятый, смутился еще больше. Вдруг она быстро взяла мой фаллос двумя пальцами и ловко вытянув его, надела мне это кольцо. Брамин, у которого на черепе был шрам, сказал, что теперь я обручен и что венчание состоится, когда якши завершит свои подготовительные ритуалы. Потом мне объявят приговор и он будет приведен в исполнение в присутствии членов королевской семьи – взошедшего на трон его величества Гьянендры, брата покойного короля, оправляющейся от ран супруги Гьянендры, королевы Комал, их сына принца Параса и других ближайших родственников. Кроме королевской семьи и посвященных в обряд браминов при исполнении приговора больше не будет присутствовать никто…

“Приговор?! Какой еще приговор? И что за венчание? С этой что ли наркоманкой, еле стоящей на ногах? Бред!” Я чуть не вскрикнул. Я не мог поверить в то, что только что услышал. Распятый, словно бы уже как на плахе, на этом черном дереве я дернулся и закричал, чувствуя, как мой фаллос, схваченный кольцом, напрягается, наливаясь и наливаясь кровью. С каким‑то странным наслаждением на лицах, они смотрели, не отрываясь, словно бы уже видя его отсеченным. Я еще раз дико вскрикнул и попытался вырваться, но веревка, схватившая меня под горло, заставила вновь откинуться назад и черное дерево богини Кали больно ударило мне в затылок.

– Его величество король Дипендра скончался сегодня утром, – сказал на плохом английском второй брамин, высокий седой старик. – Завтра на боевом слоне, облаченное в королевские одежды тело его величества Дипендры со всеми почестями покинет город и после трехдневного пребывания в Пашупутинатхе будет согласно обычаю кремировано.

Безумная мысль мелькнула у меня в голове: «Венчание… С Девиани?!»

– Где моя жена?! – хрипло закричал я.

Он замолчал, как‑то скорбно глядя на меня.

– Вы не имеете права! – продолжал кричать я. – Вас всех будет судить международный трибунал. Я требую позвонить! Немедленно! Скоты!

Обнаженный, распятый, мокрый корчился я перед ними, перед этими бесстрастно разглядывающими мою наготу отвратительными стариками и медиумически покачивающейся куклой.

Я был уверен, что все они сошли с ума.

– Г<