Открываю рот, силюсь крикнуть, ничего не получается. Как во сне. Наконец собираюсь с духом и скорее хриплю, чем кричу:

– Эй, ты чего?

Лось вздрагивает, поднимает голову. Теперь вижу, что несколько отростков на его рогах сломлены, а на щеке запекся кровавый сгусток. Видимо, лось только что вышел из драки и не может погасить в себе злобу. Все же мой крик будит в нем проблески сознания. Животное мотает головой и отступает назад. Теперь я смелею:

– Иди, товарищ, отсюда! Сейчас я тебе все рога обломаю! Посмотри на него, какой храбрый нашелся!

Лось хрипит и бочком убегает в заросли. Но там останавливается и продолжает следить за мной. Мне не до него. Снимаю рюкзак и отыскиваю в нем спички. Они отсырели, но если немного подсушить, можно будет развести костер. Раздеваться не тороплюсь. Прежде всего отыскиваю корягу, под которой можно расположиться, и натягиваю из пленки тент. Дождь зазвенел по моему укрытию, но здесь сухо. Теперь можно раздеваться.

Пока возился с одеждой, лось выбрался из ивняка и снова направился ко мне. Стою перед ним совсем раздетый, размахиваю брюками и кричу что есть силы:

– Ты чего привязался? Иди, приятель, отсюда! Нашел с кем сражаться!

Лось наклонил голову и принялся стонать: «У‑у‑у‑ухш‑ш‑ш!» Словно жалуется на кого‑то.

В это мгновенье в кустах треснула ветка. Тотчас из тальников шмыгнула лиса и исчезла за деревьями. Я видел ее всего какую‑то долю секунды. Прижав уши и вытянув мокрый хвост, она проскочила поляну в десятке шагов от меня и словно растворилась в тайге.

Надеваю выкрученную одежду и прячусь в затишке. Спички сушу на груди. Как только они немного просохнут, попытаюсь зажечь.

Дождинки стучат и стучат по натянутой пленке, словно кто‑то сыплет сверху мелкие камешки. Под корягой длинная узкая щель. Там живет пищуха. Весь потолок своего жилища она завешала веточками с круглыми тройчатыми листьями. Веточки сушились в тени и поэтому совершенно зеленые. Не сено – чай! Вот у кого поучиться нашим косарям. Самой пищухи нигде не видно. Может, спряталась от меня, а может, отсиживается в соседней норе.

«Чап‑чап‑чап». Шаги за спиной заставляют меня вздрогнуть. Снова лось? Что он от меня хочет? Осторожно поворачиваю голову. Боже мой! Заяц! Вернее, зайчонок. Сидит и испуганно глядит на меня. Бедненький! Это зверье нас совсем загоняло. Как ты все это терпишь? Прячься сюда, длинноухий.

Зайчонок поднимается на задние лапы и заглядывает мне за спину, затем приседает и скачет к кусту жимолости. Я, наверное, смог бы его догнать, но мне не до зайцев. Холодно. Зубы выбивают мелкую дрожь, ноги совсем застыли. Ведь сижу на сырой моховой подушке, под нею вечная мерзлота – здесь не очень‑то согреешься. Пора готовить костер.

Обламываю с ближней лиственницы мелкие веточки и нарезаю с коряги холмик тонких желтоватых стружек. Работа очень деликатная. Нужно, чтобы стружки получились не толще бумажного листочка. В то же время приходится следить, чтобы они не намокли от рук и одежды.

Снова за спиной чапанье. Возвратившийся зайчонок опять заглядывает за мою спину. Что ему там нужно? Может, пришел в гости к пищухе? На вид она мышь мышью, но относится не к грызунам, а к зайцеобразным. Вот он и решил проведать родственницу.

Ну сиди, парень. И мне веселей в компании. Сейчас разведем костер и будем пить чай. Чаю хочешь?

Снимаю шапку, отыскиваю на голове место, где волосы посуше, тру о них спичечным коробком, затем выбираю самую головастую спичку и, затаив дыхание, чиркаю.

Ура! Горит!..

…Просыпаюсь под утро. Дождь перестал. От костра осталась горка золы. Кругом вода. Протоки вышли из берегов и затопили всю низину. Вот‑вот вода доберется и до меня. На коряге сидит уже знакомый мне зайчонок и испуганно смотрит в мою сторону.

Пока готовил завтрак, вода подступила к самому костру. Конечно, смертельной опасности нет. Деревья на острове высокие, стоят густо. День‑два пересижу на них, а там вода спадет. Нужно только загодя облюбовать дерево и устроить на нем пристанище. Выбираю растущую на опушке сучковатую лиственницу и карабкаюсь вверх.

Кругом море воды. Там, где я вчера купался, бежит широкая река. Вода клокочет, подмывая новые и новые деревья. Сегодня мне там не перебраться.

Интересно, как там Бешеная? Через нее и в хорошую погоду не всегда проскочишь, а сейчас нечего и думать. Среди полузатопленных тальников скорее угадываю, чем отыскиваю, ее русло и вдруг замечаю, что вода там не движется. Может, это мне только кажется? Подтягиваюсь выше и вижу громадный завал, что перегородил протоку и навис над нею. Еще вчера там не было ни единого бревнышка, а сегодня гора. Вот тебе и Бешеная!

Пять минут на сборы – и в путь. Вода уже залила костер. Зайчонок сидит на коряге и испуганно перебирает лапами. Возвращаюсь, беру его одной рукой за уши, другой под живот и неожиданно замечаю, что усы‑то у него припалены. Наверное, пока я спал, заяц сунулся в костер и подсмолился.

Я давно обратил внимание: если оставишь где‑нибудь в тайге костер, уже на второй день зайцы набегают вокруг него настоящую тропу. То ли их интересует зола, то ли идущее от кострища тепло. Скорее всего зола. Выгоняют же птицы с помощью золы паразитов из‑под своего пера. Заберутся в золу и прямо купаются в ней. Может, и зайцы так же?

– Ах ты, пожарник! Айда ко мне. Ну его, этот остров. Еще утонешь. Да и лиса может схватить. Видел, какая прошмыгнула?

Устраиваю зайчонка за пазуху и по колени в воде бреду к завалу.

В полдень я был дома. Поселил косого в загородку, набросал туда сена, веток, а под жилье приспособил ящик. Узнавшие о зайце шоферы привезли капусты, яблок. Чуть‑что – бегут к загородке поглазеть. А он стал совсем ручным. Лишь услышит шаги, сразу из‑под ящика и ждет подачки.

– Ты его совсем выпусти, – посоветовали мне шоферы. – Теперь его отсюда и палкой не выгонишь. Еды от пуза, лисицей и волком не пахнет. Да и как он найдет дорогу на свой остров? Сюда‑то прибыл в пазухе. К тому же везде ручьи, протоки. Заяц он хитрый – воды боится.

И правда. Открыл загородку, а он никуда. Прыгает себе по Лиственничному да теребит сено. Однажды прискакал к моей избушке. Сел у порога и внимательно смотрит.

― Давай вместе жить, – предлагаю ему. – Скоро зима, метели, морозы. А ты сиди в тепле‑добре да похихикивай в паленые усы.

Заяц поднял голову, туда‑сюда ушами подергал и поскакал к загородке.

А утром он исчез. Сначала я ждал его, потом начал искать. Но все напрасно. Как в воду канул. Скорее всего его унес ястреб. Последнее время он что‑то слишком уж часто заглядывал ко мне в гости.

Через неделю мы вместе с бригадиром поехали смотреть сено на Сокжоевы покосы. Пока добирались до моста, машина три раза застревала в колдобинах. Дальше хода нет. Мост начисто снесло половодьем.

– Может, – предлагаю бригадиру, – попробуем в обход? Здесь недалеко. Бешеную пройдем по завалам, а дальше по валежинам.

Он сначала упирался:

– Не те мои годы, по завалам, как бурундук, шмыгать. Потом согласился. – Веди. Только учти – я купаться не намерен.

Без приключений перебрались через Бешеную Протоку и вскоре были у той коряги, где я ночевал. Бригадир присел отдохнуть, а я смотрю вокруг и вспоминаю, где меня гонял лось, где я увидел лису, как меня напугал зайчонок.

Вода давно вернулась в свои берега, на сыром песке таежные звери успели оставить свои следы. У самой протоки прогулялась выдра, чуть выше бродила лиса, у кострища и вокруг коряги напетляли зайцы…

Вдруг слышу: «Чап‑чап‑чап‑чап». Оглядываюсь, заяц! Присел у ног и внимательно смотрит на меня. Стой! Да это же мой пожарник! Точно, он. Как ты здесь оказался?

Заяц прыг‑скок, снова уселся столбиком. Сидит, перебирает лапами и деловито шевелит палеными усами.

Спасибо!

В обледенелых лыжах, промороженный насквозь, чуть живой от усталости, лишь к полуночи добрался до своей стоянки на Килгичане. Половину пути шел в сплошной темноте, лыжню занесло снегом, а здесь еще морозы выжали из‑подо льда воду, и я несколько раз проваливался почти до самых колен.

В такие минуты в тайге до невозможности тоскливо, чувствуешь себя совсем маленьким, и хочется, чтобы тебя пожалела мама. Но на сотни километров ни одной живой души, хоть упади здесь на лыжне и умри.

А здесь еще хочется пить. Я пробовал есть снег, но от мороза он стал жестким и обжигает язык, словно берешь в рот раскаленные угли.

Наконец избушка. Оставляю рюкзак у порога, наощупь забираюсь в свое жилье и опускаюсь на кучу сваленных у печки дров. Нет сил ни раздеться, ни зажечь свечу. Все так же наощупь набрал щепок, сунул под них спичку, поставил на печку чайник. Там на самом донышке немного льда. Но мне много и не нужно. Лишь бы промочить горло.

Пока разгорался огонь, я откинулся на бревенчатую стену и в полузабытьи слушал, как пощелкивает жестяная труба, сипит чайник, шуршит натянутая на окно пленка. Жажда мучит все больше. Нужно бы дождаться, когда закипит вода, но не выдерживаю, снимаю чуть подогретый чайник и ставлю на дрова рядом с собою. Затем все так же наощупь отыскиваю на столе чашку и, наклонившись к печной дверце, проверяю, не побывали ли в моей посудине мыши? Нет, все в порядке. Только к ободку присохли две или три чаинки.

От предвкушения первого глотка рот наполняется клейкой слюной, першит в горле и зудит обожженный снегом язык. Тянусь за чайником, и вдруг пальцы касаются шероховатого дна. Оказывается, мой чайник попал на сучок, перевернулся и все, что в нем было, вылилось до последней капельки.

Обескураженный, сижу с пустой чашкой у печки, и до того мне обидно – плакать хочется. И в этот миг прямо в чашку звонко так: «Кап!». Это растаял собравшийся на потолке иней, и капля упала как раз в чашку. Я поднял глаза и очень серьезно, словно там и вправду был кто‑то живой и очень добрый, сказал полушепотом:

– Спасибо!

Виноватые лиственницы

Тот, кто строил избушку у Налимьего озера, наверное, хорошо знает натуру современных туристов. Эти «любители природы» ленятся отойти сколько‑нибудь от избушки и рубят деревья у самого порога. Вот он и обмотал все стоящие вокруг лиственницы колючей проволокой. Если рубить такое дерево, рискуешь затупить топор, и туристам волей‑неволей пришлось оставить их в покое.

Избушке лет двадцать, значит, столько же времени прошло с тех пор, как вокруг лиственниц была обвита проволока. Но, по всему видно, лиственницы чувствуют себя нормально и издали выглядят ничуть не хуже остальных.

У меня же, когда смотрю на закованные в колючую проволоку деревья, все сжимается от жалости. Уж лучше бы срубил.

Голубой снег

Один знает, что зимой снег белый, куропатки, зайцы и горностаи тоже белые, и ему этого вполне достаточно. Живет себе спокойно и очень собою доволен.

Другой почему‑то начинает сомневаться во всем этом, отправляется в тайгу и узнает, что самый чистый снег бывает серым, голубым и даже ярко‑синим, куропатки – голубыми и розовыми, зайцы с горностаями – желтыми.

Ему бы взять и рассказать обо всем этом, но он боится, что его не поймут, поднимут на смех, пройдутся ногами по самому сокровенному. Вот он и молчит.

Почему?

Понятно, почему так покойно сидеть у костра и долго‑долго глядеть на его жаркое пламя. Еще давний мой едва прикрытый звериными шкурами предок любил держаться у спасительного огня. Есть огонь – будет тепло, вкусная пища, под его защитой тебя не тронут хищные звери. Понятно, почему так хорошо глядеть на водяные струи где‑нибудь у ручья или реки. Там, где вода, человеку не угрожает жажда, есть надежда поймать рыбу.

Но почему я с таким восторгом брожу по опавшим листьям, гляжу на усыпанное звездами небо, не устаю любоваться забагровевшими к ночи облаками?

Почему? Почему? Почему?

Человек в тайге

За что мы так не любим пришедшего в тайгу человека? Ведь идут туда не одни невежды. Большинство искренне влюблены в природу и желают ей только хорошего. Я думаю, причина вот в чем. В городе, поселке или деревне человек живет всю жизнь. Здесь он родился, получил в наследство дом, улицу, деревья, мост через реку. Здесь он работает, чтобы оставить после себя еще более красивые дома, улицы, деревья, мосты.

Побывав же в тайге, он оставляет не лучшее, а худшее. Сломленное дерево, кучу консервных банок, темное мертвое кострище. И даже для того, чтобы создать в тайге что‑то хорошее – построить дом или проложить дорогу, он должен сначала вырубить, смять, уничтожить.

Проданная радость

Вырвавшись из душного и тесного города в тайгу, человек испытывает великий восторг. Он радуется цветам, ягодам, грибам – всему на свете. И, чтобы продлить эту радость, он забирает с собою в город букет цветов, корзину грибов или ведро ягод. И потом уже, дома, усталый, обсыпанный хвоей и пропахший дымом таежного костра, он с увлечением рассказывает, как совсем неожиданно и здорово все это нашел, какая была при этом погода, что думал, что почувствовал. Рассказывая, он еще переживает свою радость, и кто его знает, какая из них больше: та, испытанная в тайге, или эта – повторенная дома.

Но есть и такие, что начинают всем принесенным из тайги торговать, и тогда вдруг чистая и светлая радость общения с природой исчезает. Желание побольше выручить, не прозевать, не продешевить – затмевает все на свете. И человек, несмотря на жиреющий кошелек, становится все беднее и беднее. Ведь, продавая свою радость, он уподобляется известным нам несчастливцам, продавшим свою тень, смех, душу.

Избушки

Сколько брожу по тайге, никогда не встречал двух похожих избушек. И совсем не потому, что построены они из разного материала, а оттого, что строили их разные люди. И каковы эти люди, таковы и их жилища. Хитрый и ленивый ставит избушку тесную, хлипкую. В такой ночевать – беды наживать. И дрова не горят, и сквозняки гуляют, и за шиворот каплет.

У доброго избушка просторная, уютная. У веселого – пусть немного кособокая, но обязательно с большим, на весь мир, окном и озорным петушком на крыше.

Один ставит избушку на открытом месте, другой прячет в глухую чащу. Есть такие, что безжалостно вырубают вокруг все деревья, но немало и таких, что стараются не порушить возле своего жилья и единого стебелька.

Одним словом, каки сами – таки сани. И получается, что, создавая свою избушку, человек как бы оставляет в ней частицу самого себя. Не от этого ли так болит душа, когда после долгой разлуки возвращаешься к своей избушке. И такой непередаваемый восторг, такое смятение чувств нахлынет вдруг, когда за деревьями откроется так знакомое тебе строение, что прямо комок к горлу.

Комар в записной книжке

Листая записную книжку, я нашел между ее страниц комара. Свои записи я делал на далекой реке Чилганье, где прожил больше месяца. В теплую погоду меня поедом ели комары, в холодную я ужасно мерз, потому что в первый же день случился пожар и половина моей одежды сгорела. От оставшейся так сильно несло паленым, что впору затыкать нос.

Тогда я считал свою жизнь чуть ли не каторгой, а сейчас гляжу на комара и с завистью к самому себе вспоминаю и утреннюю Чилганью, и распевающего в тальниках дрозда, и прилетавшего прямо к моему стану глухаря. Здорово все‑таки было! Проснусь, а он ходит рядом с палаткой, как индюк, и что‑то там клюет.

И мне вдруг так захотелось хоть на минуту очутиться там, на Чилганье, аж сердце заболело.

РОСКА

Лиственничное

В начале осени я переселился в Лиственничное – таежную деревню‑малютку из десяти рубленых избушек. Летом здесь живет бригада косарей, в остальное время это мои владения. В каждой избушке одно окно, дверь, скамейка у крыльца. Окна всех избушек смотрят на реку с таинственным названием Фатума. Вода в ней прозрачная и вкусная.

Неподалеку от избушек возвышаются две поставленные «на попа» цистерны. На ближней нарисована грустная рожица, под нею подписано: «Шурига жмот!». Шурига – это бригадир косарей, а карикатуру на него рисовали дорожники, которым он не дал солярки. Бригадир и в самом деле прижимистый. Он пожалел краски закрасить карикатуру и, когда знакомил меня со своим хозяйством, смотрел не на цистерну, а куда‑то в голубую даль. Словно собирался передать мне на хранение и одинокую тучку, как раз проплывавшую над Лиственничным.

Работы у меня немного. Следить, чтобы заезжие рыбаки и охотники не наделали беды с огнем, помогать совхозным шоферам грузить на машины спрессованное в тюки сено, убирать снег с навесов, под которыми хранятся эти тюки.

По соседству со мной в полоске ольховника живет хромой заяц. Он угодил лапой в капкан, каким‑то чудом вырвался из него и теперь все железные предметы обходит десятой дорогой. Каждую ночь он является к навесам, собирает оброненные стебельки иван‑чая, оставляя на снегу разлапистый след‑малик и россыпь коричневых шариков. Меня заяц нисколько не боится. Услышав шаги, ныряет под навес и возмущенно фыркает. Уходи, мол, скорее!

Еще в Лиственничном живут три черноголовые синицы и один поползень. Синицы никакой выгоды от соседства со мною не имеют. Еду они добывают на растущих у реки ивах. А таких деревьев в тайге сколько угодно. Поползень – совсем другое дело. Дверь своей избушки я утеплил мешками, в которых раньше хранился комбикорм. Когда‑то мешки побывали под дождем, и на ткани осталась корочка теста. Хотя на мешках написано, что продукция предназначена для крупного рогатого скота, поползню она тоже пришлась по вкусу. С самого рассвета он бегает по двери и стучит клювом. Доски в двери рассохлись, и через щели проглядывает мешковина. Когда поползень садится на дверь, его коготки прокалывают грубую ткань и оказываются внутри избушки. Я несколько раз ловил поползня за эти коготки, затем приоткрывал дверь и брал его в руки. Поползень делал вид, что ему очень страшно. Пищал и больно клевался. Выпущенный на свободу, он минут пять отсиживался на иве, затем как ни в чем не бывало снова принимался гонять по двери.

Стены моей избушки сложены из ошкуренных лиственничных бревен. От времени они потемнели и покрылись трещинами. В этих трещинах любят селиться толстые лесные мухи, угольно‑черные жуки‑дровосеки, тонконогие комары. Если ранней весной случается теплый день, самые нетерпеливые из многочисленных моих квартирантов выползают на солнечную сторону и дремлют там, выгревая настывшие за зиму тельца. Вечером жуки с мухами торопливо уползают обратно в щели, а комары замерзают и осыпаются на снег. Ни синицы, ни поползень ими почему‑то не интересуются. Так бедные комары и лежат, пока их не соберет возвратившаяся из далекой Африки длиннохвостая трясогузка.

Внутри избушки трещин еще больше. Я втыкаю в них гроздья ягод рябины, затейливые сучки, полученные от Шуриги записки‑наставления. Из щели, что темнеет над моей кроватью, выглядывает свернутый из газеты фунтик. В нем три дробинки. Две целые, а одна расплющенная. Это память о моей Роске – все, что еще связывает меня с этим удивительным зверем. Три свинцовые сложенные в пожелтевший от времени фунтик дробинки и все.

Я как сейчас вижу ее перед собой. Необыкновенно светлый, словно облитый солнцем, зверь с круглыми настороженными ушами стоит и не мигая смотрит на меня. А над тайгою плывет теплый июльский день, о чем‑то своем воркует прыгающий по камням ручеек, где‑то сипло кричит кедровка…

Нет, лучше сначала. О росомахе я услышал в первые же дни пребывания в Лиственничном. До этого я думал, что росомахи никогда не привязываются к одному месту. Зверь‑изгой, зверь‑бродяга, бежит, мол, и бежит, пересекая распадки и долины, уничтожая на своем пути все живое. Случится олень – съедает оленя, встретится маленькая мышка‑полевка – не пожалеет и ее.

Если путь росомахи лежит на север, то остановится она только у Ледовитого океана. Поглядит на вздыбившиеся торосы, покопается в куче выброшенных на берег водорослей и поворачивает обратно. Теперь ее след тянется к богатому красной рыбой и огромными клешнястыми крабами Охотскому морю. И так день за днем, год за годом.

Но оказалось, каждая росомаха занимает строго определенный участок. Эту территорию зверь тщательно охраняет. Регулярно обходит ее, оставляя у границ своих владений «визитные карточки». Для этого росомаха трется животом о кусты, кочки, коряги, выделяя из железы пахучее вещество. Исследовав такую отметку, другая росомаха получает полную информацию о хозяине занятой территории – молодой он или старый, сыт или голоден и даже как отнесется к тому, если, скажем, заглянуть к нему в гости?

Как‑то совхозный тракторист Пироговский Митька привез в Лиственничное двух молодых лаек. Собак звали Султан и Люта. Тайга была им в диковинку и вначале очень напугала. От каждого шороха в кустах они трусливо поджимали хвосты и дальше помойной ямы от избушек не отходили. Днем собаки путались под ногами поварихи Любы, ночью забирались под кровать к Пироговскому и до утра не казали носа.

Но вскоре они освоились и устроили в тайге настоящий разбой. Породистые собаки легко разыскивали в траве молодых зайчат, куропачьи и глухариные выводки, а однажды задавили даже матерого глухаря‑токовика. Летом глухари линяют и от опасности стараются уйти пешком. Вот один и не уберегся.

С раздувшимися животами являлись собаки домой и, даже не взглянув на приготовившую для них косточки Любу, чинно разваливались у порога Митькиной избушки.

– Нужна ты им со своими объедками, – говорил Пироговский поварихе. – Добрая собака в тайге сама себя прокормит и хозяину пропасть не даст. – И, хлопнув Султана по животу, самодовольно заканчивал: – А ну, псина, признайся этой тете, сколько ты зайчиков сегодня схамкал? Ишь, как тебя разнесло!

В то утро собаки подзадержались и вылезли из‑под Митькиной кровати, когда Люба уже приготовила завтрак. Они догнали идущую к Фатуме с пустыми ведрами Любу и, даже не посмотрев на нее, пробежали мимо. Повариха проводила собак взглядом, хотела было окликнуть, но передумала:

– Ну их! Словно волки стали. Даже вид звероватый.

Люба уже зачерпнула воды и сделала несколько шагов по направлению к кухне, как вдруг за деревьями взорвались неистовым лаем собаки. Такого с ними еще не было. Ну гавкнут разок‑другой на кого‑то из заезжих рыбаков и стихнут. Здесь же зашлись, аж захлебываются.

Люба оглянулась, подняла лежащую у тропы хворостину и заторопилась к собакам.

«Наверное, снова дорожники приехали, – думала она. – Чего это их в такую рань носит?»

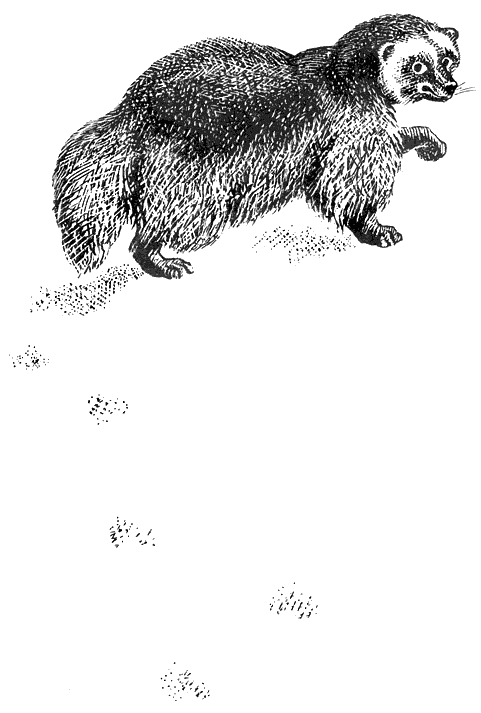

Сначала повариха увидела Люту. Та вертелась вокруг одиноко стоявшей лиственницы и лаяла, как заведенная. При этом она не глядела ни вверх, ни вниз, а просто бегала и гавкала. Потом из ольховниковых зарослей вывернулся Султан. Он зло хватил зубами растущий у тропы куст и тут же прыгнул на лиственницу, под которой вертелась Люта. Повариха подняла глаза и обмерла. Метрах в четырех от земли среди частых веток сидела росомаха. До этого девушка видела росомах только на картинках, но сейчас узнала сразу. Небольшая голова с округлыми ушами, толстые лапы, мохнатый хвост. Вот только цвет у нее был совсем не таким, какой могла представить себе Люба. Она считала, что росомахи черные, ну в крайнем случае черно‑коричневые, эта же была почти желтая.

Занятый собаками зверь не видел девушку. Он смотрел на лаек и угрожающе шипел. При этом он каждый раз приподнимал верхнюю губу и обнажал белые клыки.

Как‑то совхозные косари рассказывали, что росомаха до удивления похожа на медвежонка. Сейчас Люба такого сходства не увидела. А вот на кошку – другое дело. Сидит загнанная на дерево огромная киска и шипит на извечных своих недругов. А те рады стараться. Прямо задыхаются от злости.

– Люта! Султан! Брысь отсюда! Кому говорят?

Росомаха вздрогнула, мгновенно повернулась к Любе и сразу же прыгнула вниз. По пути она зацепилась за ветку, сломала ее и вместе с нею плюхнулась чуть ли не на головы собакам. В мгновенье ока росомаха и лайки сплелись в рычащий клубок. Султан и Люта не уступали росомахе ни силой, ни размерами. Султан был даже выше росомахи, к тому же собаки сражались вдвоем против одного. Свирепея все больше и больше, они совсем не обращали внимания на суетившуюся вокруг Любу. Казалось, участь росомахи решена. Но вдруг случилось что‑то непонятное. Раздался пронзительный визг собак, и клубок распался.

Задыхаясь и кашляя, словно ему вдруг перехватило горло, Султан бросился прочь от росомахи и закружил на месте. Люта с жалобным поскуливанием тоже отпрыгнула в сторону, ударилась головой о ствол лиственницы и, спотыкаясь на каждом шагу, словно слепая, побрела к Фатуме. Под лиственницей остались только распластанная на мху росомаха и все еще сжимающая хворостину Люба. Зверь коротко рыкнул, поднял голову и глянул на девушку. Глаза человека и зверя встретились. Но ни ненависти, ни злобы во взгляде росомахи не было. Скорее, она смотрела на Любу как‑то растерянно, будто чувствовала за собой какую‑то вину.

Девушка присела перед росомахой и участливо спросила:

– Тебе очень больно?

Словно только сейчас осознав, что перед нею человек, росомаха вскочила и опрометью бросилась в чащу…

Султан долго не мог прийти в себя. Беспрестанно кашляя, он то ложился на землю, то принимался тереть нос лапой или просто стоял и тряс головой. Из разорванного уха сочилась струйка крови. Наверное, собаке было очень больно, но вместо того, чтобы пожалеть ее, Люба злорадно сказала:

– Что, кончилась коту масленица? Это тебе не зайчат хамкать. – Она наклонилась к Султану и вдруг учуяла, что от него чем‑то пахнет. Кислый чесночный запах был до того резким, что от него запершило в горле и выступили слезы из глаз. Люба поднялась и, недоуменно качая головой, заторопилась на кухню.

Ожидавшие завтрака бригадир Шурига и два косаря к взволнованному рассказу поварихи отнеслись с недоверием. Недавно она приняла за медведя лежащий у дороги выворотень, теперь вот ей привиделась росомаха. Будет она околачиваться возле человеческого жилья! Зимой – еще куда ни шло, но чтобы среди лета? Сейчас ее сюда и палкой не пригонишь.

Пока они спорили, никем не замеченные собаки возвратились домой. Сначала, припадая на переднюю лапу, прихромала Люта, за нею явился и Султан. Они забрались под кровать все еще спящего Митьки и, обиженно поскуливая, принялись зализывать раны. Скоро по избушке поплыл неприятный запах. Митька открыл глаза, повел носом и, легко определив источник зловония, принялся вытаскивать упирающихся собак на улицу.

Он отмывал собак в теплой воде, пускал в ход туалетное мыло и порошок «Кристалл», обливал собак духами «Милый друг» и огуречным лосьоном, но ничего не помогло. Более того, этим запахом пропиталась Митькина избушка и он сам. К вечеру, сопровождаемый ехидными репликами жителей Лиственничного, Пироговский уехал в совхоз. Вместе с ним отбыли и лайки.

Как долго держался запах, струей которого росомаха угостила собак, не знает никто, потому что ни Митька, ни его собаки больше в Лиственничном не появлялись.

Повторный визит

А вот росомаха осталась. Правда, к поселку она теперь не приближалась, но бригадир сам рассказывал, что дважды встречал ее по дороге к Сокжоевьш покосам.

– Она и в самом деле на других не похожа, – говорил Шурига. – Не то чтобы желтая, а какая‑то светло‑светло‑коричневая. Но уж доверчивая – удивиться впору. Метров на двадцать подпустила. Стоит и совершенно спокойно так смотрит. Потом прыг в сторону – и нет ее.

Подозревали, что именно эта росомаха съела четыре низки вяленых хариусов, развешенных трактористами возле палатки. Медведь оборвал бы шпагат, лиса оставила бы объедки, соболю с таким количеством рыбы вообще не справиться. С вечера висела – хвост к хвосту, а утром проснулись – пусто. Одни веревочки остались. Чужих людей не было, зверья же в тайге сколько угодно. На кого хочешь – на того и думай. Подумали на росомаху…

Крупные, чем‑то напоминающие медвежьи, следы я впервые встретил через три дня после того, как лег первый снег. Росомаха вышла к Фатуме километрах в двух от Лиственничного, повертелась у берега и направилась в сторону Хитрого ручья. Я долго шел по следу, стараясь узнать, с какой целью она подходила к реке, но так ни с чем и возвратился.

По пути росомаха отыскала обточенный полевками лосиный рог, оставила две желтые метки на выглядывающих из‑под снега корягах, собрала перемороженные ягоды с куста голубики. Я давно заметил, что голубика для всех таежных птиц и зверей самая лакомая. На смородину они не обратят внимания, бруснику щипнут всего лишь чуть‑чуть, голубику же соберут до последней ягодки. Любят ее и куропатки, и утки, и соболи, и лисицы, глухари так те вообще до глубокой осени на голубичниках пасутся, теперь вот и моя росомаха позарилась.