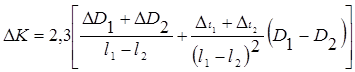

Из формулы (10) получаем выражение для расчёта абсолютной погрешности коэффициента поглощения:

(11)

(11)

Принцип работы фотометра ФОУ

Фотометр ФОУ предназначен для измерения прозрачности и оптической плотности различных веществ. Принципиальная схема фотометра показана на рис.6.

В основе измерений с помощью фотометра лежит сравнение величин двух световых потоков А и Б, которые проходят через отверстия измерительных диафрагм[1] 5 и попадают на фотоэлектрические приёмники 8. Диафрагмы 5 световых потоков А и Б связаны с измерительными барабанами 6, которые проградуированы в единицах оптической плотности D и прозрачности T. Величина светового потока пропорциональна площади отверстия диафрагмы, т.е. изменяя площадь отверстия диафрагмы можно изменять величину светового потока попадающую на фотоприемник. Равенству световых потоков А и Б соответствует нулевое показание нуль-гальванометра

В основе измерений с помощью фотометра лежит сравнение величин двух световых потоков А и Б, которые проходят через отверстия измерительных диафрагм[1] 5 и попадают на фотоэлектрические приёмники 8. Диафрагмы 5 световых потоков А и Б связаны с измерительными барабанами 6, которые проградуированы в единицах оптической плотности D и прозрачности T. Величина светового потока пропорциональна площади отверстия диафрагмы, т.е. изменяя площадь отверстия диафрагмы можно изменять величину светового потока попадающую на фотоприемник. Равенству световых потоков А и Б соответствует нулевое показание нуль-гальванометра

10, находящегося на выходе схемы сравнения 9 сигналов фотоприемников.

Измерения прозрачности и оптической плотности раствора с помощью данного прибора происходят следующим образом. На пути пучка А (основного) помещают кювету с раствором, предварительно полностью открыв его диафрагму (Т=100%). Изменяя площадь отверстия диафрагмы для пучка Б (компенсационного), добиваются равенства световых пучков. Показания барабана Б могли бы быть искомым ответом если бы световые пучки А и Б и фотоприемники были абсолютно одинаковыми. А поскольку это не так, то, с целью увеличения точности измерений, убирают кювету из канала А и барабаном этого канала еще раз уравновешивают потоки света. Снятые с барабана А показания коэффициента прозрачности Т и оптической плотности D являются более точным результатом измерений.

Чтобы исключить потери света на отражение от стеклянных поверхностей кюветы, проводятся повторные измерения с кюветой другого размера (см. п. 3.1.).

В случае измерения концентрации вещества в растворах на пути одного из пучков света помещается стеклянная кювета с исследуемым раствором. Для того чтобы учесть поглощение света растворителем (например, водой), на пути второго пучка ставится такая же кювета с чистым растворителем. Количество жидкостей в обеих кюветах должно быть одинаковым.

Для проведения измерений в монохроматическом свете прибор снабжён девятью светофильтрами. Восемь светофильтров делят видимую область спектра на примерно равные участки шириной в среднем 40 нм. Светофильтры характеризуются эффективной длиной волны λэф, соответствующей максимуму коэффициента пропускания для данного светофильтра. Эффективные длины волн светофильтров приведены в таблице 1.

ЗАДАНИЕ

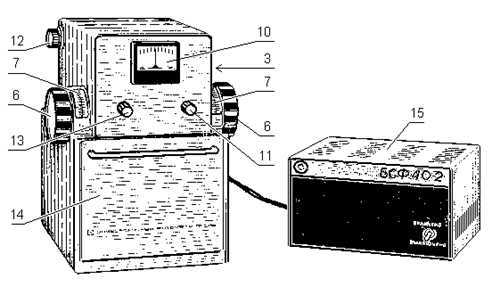

4.1. Измерьте оптические плотности D растворов в кюветах с ι 1= 49,90 мм и ι 2= 9,99 мм для различных длин волн (длина волны световых потоков задаётся сменой фильтров ручкой 3 (Рис.7)).

Измерения оптической плотности и коэффициента прозрачности с помощью фотометра ФОУ произведите в следующем порядке:

4.1.1. Тумблер «ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО» блока питания 15 установите в положение «ВКЛЮЧЕНО». При прогреве прибора (10 минут) диафрагмы должны быть открыты (барабаны 6 установите в положение Т = 100, D = 0). Ручку 12 грубой регулировки чувствительности установите в положение 2.

4.1.2. Установите ручку 3 смены фильтров в положение 1.

4.1.3. Установите правый и левый барабаны 6 механизмов изменяющих диаметр отверстия диафрагм в положение Т = 0 (чёрная шкала), a D = ∞ (красная шкала). Ручкой 11 (нуль) выведите стрелку гальванометра 10 в нулевое положение при повёрнутой вправо до предела ручке 13 плавной регулировки чувствительности.

|

Рис.7. Внешний вид фотометра ФОУ.

10‑нуль-гальванометр, 13‑ручка установки нуля, 6‑измерительные барабаны, изменяющие площадь отверстия диафрагм, 7‑шкала, 3‑ручка смены светофильтров, 12‑ручка грубой регулировки чувствительности, 13‑ручка плавной регулировки чувствительности, 14‑дверка кюветной камеры, 15‑блок питания.

4.1.4. Установите правый барабан 6 в положение T =100,D=0. Вращая барабаны, не допускайте их ударов о механические ограничители! Откройте дверку 14 и установите кювету в правый пучок света. Закройте дверку.

4.1.5. Вращая левый барабан 6, установите стрелку гальванометра 10 на нуль.

Если, выполняя пункты 4.1.4…4.1.5., не удаётся сбалансировать стрелку гальванометра 10,то повторите измерения начиная работу с левого барабана и левого пучка света (пункт 4.1.4.). Т.е. вместо правого пользуйтесь левым барабаном и наоборот.

4.1.6. Откройте дверку, уберите кювету и закройте дверку.

4.1.7. Вращением правого барабана 6 установите стрелку гальванометра на нуль.

4.1.8. По правому барабану снимите отсчёт оптической плотности D (красная шкала), коэффициента пропускания Т (чёрная шкала) и значение абсолютной погрешности измерения плотности D (определяется как половина цены деления красной шкалы для каждого значения D, т.к. шкала неравномерная). Повторите измерения для других длин волн.

Результат измерений вносите в таблицу.

То же самое повторите для второй кюветы.

4.1.9. Окончив измерения, выключите блок питания прибора.

Таблица 1.

| № фильтра | λ,нм | ι1=(49.9±0.02)мм | ι2=(9.99±0,02)мм | К, см-1 | ΔК, см-1 | ||||

| D1 | ΔD1 | T1, % | D2 | ΔD2 | T2, % | ||||

4.2. По формуле (10) рассчитайте коэффициент поглощения для длин волн, соответствующих фильтрам 1-8 (ручка 3).

4.3. По формуле (11) рассчитайте абсолютную погрешность измерений К для всех указанных длин волн.

4.4. По полученным экспериментальным данным постройте кривую поглощения родамина (зависимость К от λ) и кривые пропускания (зависимость Т от λ) для обеих кювет.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

5.1. В чём заключается явление ослабления света?

5.2. Физические принципы рассечния и поглощения света?

5.3. Закон Бугера-Ламберта.

5.4. Каков физический смысл коэффициента поглощения?

5.5. Что такое коэффициент пропускания и оптической плотности вещества? Связь между ними.

5.6. Что такое спектры пропускания и поглощения?

5.7. Почему они различаются для разных агрегатных состояний одного и того же вещества?

ЛИТЕРАТУРА

6.1. Г.С.Ландсберг. Оптика. М., Наука, 1976.

6.2. М.И.Корсунский. Оптика. Строение атома. Атомное ядро.М.1964.

6.3. В.И.Иродов, В.С.Стрижнёв. Практикум по физике. Мн. Высшая школа. 1973.

[1] Диафрагма (в переводе с греческого – перегородка) представляет собой непрозрачную преграду, ограничивающую поперечное сечение световых пучков в оптических системах.