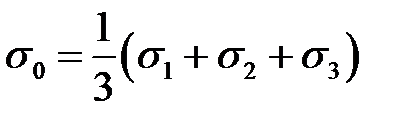

Деформационный подход к разработке критериев разрушения был развит в теоретических и экспериментальных исследованиях В.Л. Колмогорова с сотрудниками, в результате чего удалось сформулировать один из наиболее адекватных критериев вязкого разрушения. На основе обобщения весьма представительной выборки экспериментальных данных так называемый деформационный критерий устанавливает связь между предельной неупругой деформацией и специальной характеристикой напряженного состояния, которую авторы назвали параметром жесткости напряженного состояния, представляющим собой отношение среднего напряжения  к интенсивности напряжений

к интенсивности напряжений  (10).

(10).

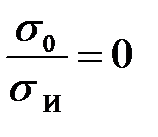

Дальнейший анализ показал, что экспериментальные зависимости предельной интенсивности деформации  от отношения

от отношения  могут быть с достаточной для практических целей точностью аппроксимированы экспоненциальной функцией, содержащей два параметра

могут быть с достаточной для практических целей точностью аппроксимированы экспоненциальной функцией, содержащей два параметра

(данная формулировка деформационного критерия предложена К.М. Кононовым). Используя уравнение единой кривой (9), связывающей интенсивности напряжений и деформаций, последнее выражение можно привести к виду

Для определения постоянных a и b достаточно данных двух экспериментов, выполненных при простых видах нагружения – растяжении и чистом сдвиге.

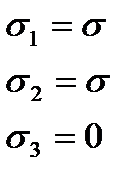

При растяжении имеем  ,

,  ; тогда из формулы (19) следует, что a и b взаимосвязаны:

; тогда из формулы (19) следует, что a и b взаимосвязаны:

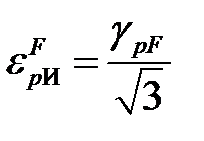

При чистом сдвиге –  ,

,  – получим

– получим

Интенсивность предельной пластической деформации в этом случае есть  (

( – пластическая деформация сдвига в момент разрушения).

– пластическая деформация сдвига в момент разрушения).

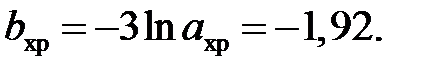

Для алюминиевого сплава Д16Т получаем

С учетом (20) и (21) выражение (19) можно представить в довольно простой форме (13), использованной в подразделе 2.2,

С помощью полученной выше зависимости и опытных данных  можно найти предельную интенсивность напряжений

можно найти предельную интенсивность напряжений  и соответствующую ей интенсивность деформаций для рассматриваемого материала (9)

и соответствующую ей интенсивность деформаций для рассматриваемого материала (9)

при произвольном напряженном состоянии.

Формулы (13) и (22) удобно использовать, определяя например, координаты точек на единой кривой деформирования, отвечающих моменту разрушения.

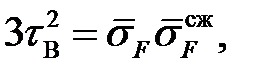

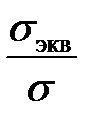

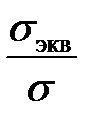

Сопоставляя формулу (15) с учетом определений (20), (21) с общей формулой критериев разрушения  , заключаем, что выражение для эквивалентного напряжения по деформационному критерию принимает вид

, заключаем, что выражение для эквивалентного напряжения по деформационному критерию принимает вид

Примечательно, что согласно данному критерию существует однозначная связь между основными характеристиками прочности. Поскольку при одноосном сжатии  , из равенства (13) следует

, из равенства (13) следует

откуда нетрудно по известным двум характеристикам получить значение третьей, а также величину коэффициента разнопрочности для пластичного материала

Для алюминиевого сплава Д16Т

Несколько проще обстоит дело с хрупкими и малопластичными материалами. Не внося существенной погрешности, можно считать, что они работают упруго вплоть до разрушения, иными словами, обладают линейной диаграммой деформирования. В этой ситуации для её описания нет необходимости, как прежде, использовать истинное напряжение – достаточно условного, а логарифмическую пластическую деформацию вполне заменит обычное относительное удлинение:

(очевидно, показатель упрочнения  ).

).

Привлекая для определения постоянных a и b деформационного критерия в форме (19) данные испытаний на растяжение (см. выше), получим соотношение между ними аналогичное (20)

с помощью результатов испытаний на сжатие – величину a:

Для ковкого чугуна КЧ 35-10 получаем следующие значения констант a и b:

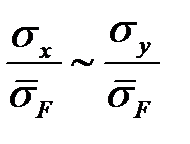

Поверхность разрушения построена в относительных координатах  аналогично поверхности разрушения, полученной в подразделе 3.1

аналогично поверхности разрушения, полученной в подразделе 3.1

Результаты расчета для алюминиевого сплава Д16Т и ковкого чугуна  представлены в таблице 9 и проиллюстрированы рисунком 4.

представлены в таблице 9 и проиллюстрированы рисунком 4.

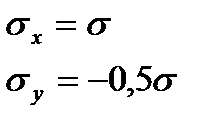

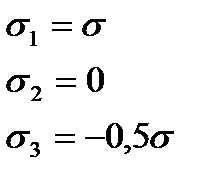

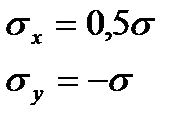

| Вид напряженного состояния | Главные напряжения |

|

| Д16Т | КЧ 35-10 | ||||

|

|

|

|

|

| ||||

|

| 0,67 | 1,00 | 1,08 | 0,93 | 0,93 | 1,90 | 0,53 | 0,53 |

|

| 0,50 | 0,87 | 0,92 | 1,10 | 0,55 | 1,39 | 0,72 | 0,36 |

|

| 0,33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

|

| 0,17 | 1,32 | 1,26 | 0,80 | -0,40 | 0,89 | 1,13 | -0,56 |

|

| 1,73 | 1,61 | 0,62 | -0,62 | 0,91 | 1,10 | -1,10 | |

|

| -0,17 | 1,32 | 1,19 | 0,42 | -0,84 | 0,55 | 0,91 | -1,83 |

|

| -0,33 | 1,00 | 0,86 | 0,00 | -1,16 | 0,28 | 0,00 | -3,60 |

|

| -0,5 | 0,87 | 0,70 | -0,71 | -1,42 | 0,15 | -3,33 | -6,65 |

|

| -0,67 | 1,00 | 0,80 | -1,26 | -1,26 | 0,15 | -6,84 | -6,84 |

Таблица 9 – Координаты точек поверхностей разрушения алюминиевого сплава Д16Т и ковкого чугуна КЧ 35-10, полученные по деформационному критерию

Рисунок 4 – Поверхности разрушения пластичного и хрупкого материала, полученные по критерию Лебедева-Писаренко

Особенность деформационного критерия по сравнению с рассмотренными ранее состоит в том, что им отражается более существенное снижение прочности при двух- или трехосном растяжении и, в ряде случаев, наоборот, её повышение при одноосном сжатии.