Взгляд

Перебирая фотографии бабушкиного или прабабушкиного детства, мы видим детей. Будущих взрослых и одновременно бывших.

Прямые и спокойные, в локонах, кружевах и кринолинах, наряженные, завитые или гладко причесанные сидят они на коленях у своих родителей (или стоят рядом) и внимательно (так же внимательно, как мы их) изучают нас с желтоватых плотных карточек.

Глядя друг на друга, знакомых и неизвестных, находим, что мы, нынешние, стали свободнее в своих вкусах и манерах, естественнее и раскованнее в общении и знаем много больше, но какие-то тайны (рождение, боль, смех...), какие-то ценности (доброта, честь, любовь...) для них и для нас остались общими. Пока.

Нас, бывших детьми давно и совсем недавно, объединяет многое, но главное то, что, чудесным образом однажды получив жизнь (весьма случайно), мы стали людьми, обрели способность осознавать себя, познавая мир, и обязанность давать и беречь жизнь другим.

Сохраняйте старые фотографии и чаще фотографируйте детей, они будут смотреть на себя из времени и приноравливаться к проходящей жизни.

Сегодня Лена Бархина уже сама мама. Однажды на выставке она подошла к этой карточке и долго с удивлением рассматривала ее. Рядом стоял фотограф.

— Я хочу снять вас рядом с этой девочкой. Вы чем-то похожи.

— Ничего удивительного — это тоже я, — сказала Лена. У меня дома хранится довоенная фотография с птичкой, на которой запечатлено много будущего и весьма ограниченное прошлое. Сталкиваясь с ней взглядом, я понимаю, что ситуация зеркально перевернулась, но, повторяя Лену Бархину, могу сказать: это тоже я. Только тогда у меня была единственная цель — выпустить механическую птичку из клетки, теперь целей много. А птичка, кажется, в клетке до сих пор.

|

|

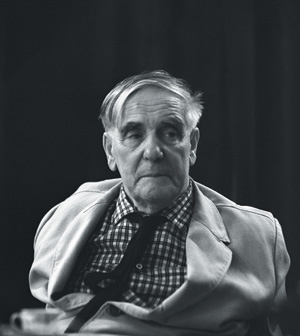

Булат Окуджава

Он уцелеет. Он уцелеет. Застенчивой мудростью своей. Своими сказками о нашей дружбе и любви в песнях, стихах и прозе.

Мы разлетаемся, даже если срок главного отбытия не вышел, мы разбредаемся и пропадаем поодиночке. Пропадаем, не замечая того. Случайно встретились, с усилием поучаствовали в чужой радости, честно явились на похороны. Пожали друг другу руки (но так и не взялись за них).

А ведь Булат Шалвович просил...

Нет, не просил, конечно.

Он пел в форме нежного повеления о том, что с нами уже произошло или не случилось, и фантазировал за нас.

Он понимал что-то очень важное для меня и вовсе не обязательное. Я не стану жить по его законам (мне по своим не всякий раз удается), но меня греет, что где-то рядом со мной жил человек с глубоким дыханием и благородным нравом. Он не был мне поводырем, но теплый свет, который я впитываю с детства, с первых записей Окуджавы на склеенных двести раз ацетоном бобинах магнитофона «Днепр», греет душу, напоминая, что не от всего, о чем грезил, вылечился, и что есть еще товар, изготовленный не к продаже, а к дарению.

Теперь о фотографии.

Давным-давно Марлен Хуциев, работая над фильмом «Застава Ильича», снял в Политехническом музее поэтов Ахмадулину, Окуджаву, Вознесенского, Евтушенко, Рождественского... Романтический зал времен ослабления удавки.

Спустя двадцать лет замечательный ленинградский документалист Владислав Виноградов вновь собрал в зале Политехнического тех поэтов и тех зрителей. Пришли не все и на сцену вышли не все, но вышел Булат, и вечер состоялся.

Там, в кулисе, я и сделал этот снимок. В антракте. Как раз в момент, когда в зал вошли прямо с собрания артисты Таганки, боровшиеся за сохранение театра в отсутствие Любимова... Теперь давно, как Любимов вернулся. Защитники разделились на врагов, но и сегодня, много лет спустя, выйди на сцену Булат Шалвович, они, как и мы, тоже разделившиеся не на друзей, утихомирились бы ненадолго, слушая голос и глядя на руки, за которые хотелось подержаться.

|

|

Белла

Проезжал я на коне по имени Ксерокс по Пушкинской площади, и останавливает меня милиционер по имени Гена:

— Отчего это вы разъезжаете на лошади среди бела дня?

— А на чем, по-вашему, приличествует ехать к Белле Ахмадулиной?

— К этой женщине? Будьте любезны.

И я поскакал... Точнее, потрусил. Еще точнее — пошагал.

Через Тверскую, по бульварам. Александр Сергеевич смотрел на мою посадку недоуменно, но (учитывая цель и направление движения) снисходительно.

Она была прекрасна...

Добра и доброжелательна, как всегда. Точна и иронична к себе. Тепла в своих суждениях о друзьях и печальна немного. Она читала стихи (написанные невероятно русским языком) о любви. Все о любви. К Пушкину, к Галактиону Табидзе, к простому (как принято говорить не ею) человеку, не всегда трезвому (но всегда достойному), к земле, на которой мы стоим.

В очереди за жизнью, как и за хлебом, она никого не расталкивала и не улыбалась продавцам. Наоборот.

— Пожалуйста, будьте прежде меня.

Я подумал: вот нравственный идеал поэта, уберегшегося от современных соблазнов.

— У меня их не было, — отвечала она, приземляя мое восхищение. Но я был очарован и поэтому объективен.

Нет, все-таки идеал, подчиненный единственному диктату — «диктату небесному».

— Не ты ли говорила, что поэт — это человек, слышащий «звук указующий»?

— Да. И лишь записывающий его.

— Ты слышишь этот звук.

— Это награда за уединение и покой.

|

|

Мишико

Тамада парил над невиданным застольем.

Держа руку со стаканчиком так, словно обнимал весь мир, Мишико Чавчавадзе окинул улыбающимися глазами сидящих за столом и остался доволен: Галактион Табидзе, хирург Вячеслав Францев, Булат Шалвович с гитарой, Сержик Параджанов, Нико Пиросманишвили... Стол уходил в перспективу.

— Я говорил им там: какая разница, где быть. Еще неизвестно, где компания лучше... Давайте выпьем за здоровье ангела, который охраняет крышу дома моих друзей!

— За тебя, Мишенька!

Мы сдвинули стаканы за своим столом: Гоги, Лело, Неличка, Сережа Юрский, Коля, Дэвик Боровский, Слава Голованов, Аллочка Корчагина, Чабуа Амирэджиби... Кто остался?

— Э, Юричка! Сейчас можно немного покутить. Потом я начну делать зарядку, похудею и совершенно замечательно распишу вам закаты и восходы. А вы не торопитесь.

...Он украсил небо.

Не знаю, верил ли Миша Чавчавадзе в Бога, но то, что Бог верил в Мишу Чавчавадзе, я знаю наверное.

Кем он был на земле?

Он родился и прожил пятьдесят лет в Грузии художником, философом, другом и красивым человеком. Но это не ответ. Миша был маэстро жизни.

Несравненным. То есть не сравниваемым ни с кем. И еще он был четырехмерен, Мишико Чавчавадзе: высок духом, глубок чувством и умом; широк в поступках и в талантах; близкий настолько, что все грелись в доброте, излучаемой им, и одновременно корнями своими уходящий в даль веков; и, наконец, он существовал и существует ныне во Времени.

После каждого инфаркта он, с неподражаемой пластикой держа стакан (неполный), рисовал мне свою (нашу) грядущую жизнь с новыми картинами, спектаклями, домом с мастерской, щадящим режимом и бесконечным общением...

Дом (свой, а не чужие квартиры, по которым он скитался годы) был всегда в фантазиях и грезах, а картины и эскизы — наяву. Прекрасные... и неизвестно у кого. Он все дарил.

Он успешно работал с лучшими театральными постановщиками Грузии, но... как-то не очень подолгу. Может быть потому, что имел свою концепцию театра (как и жизни), хотя никому никогда не навязывал ее... А может быть, прав режиссер Роберт Стуруа, сказавший: «Так мы избавляемся от совести. Он прожил какую-то святую жизнь (другого слова не нахожу, хотя Миша был бы недоволен). А театр — не очень святой храм.

И он, возможно, мучил своим присутствием грешных».

На этой фотографии Мишико Чавчавадзе с одним из немногих сохранившихся холстов — портретом Нико Пиросманишвили.

|

|

С первого взгляда

Балует нас порою природа, создавая таких женщин, как Фаина Георгиевна Раневская. Рядом с ними проживаешь юность, молодые годы и те, которые по щадящему определению называют зрелыми. Проживаешь жизнь, а любовь все не проходит.

Мы ждали свидания с ней, хотя бы мимолетного (ей ведь не очень везло на большие роли), радовались ее таланту, уму, способности чувствовать боль человеческого сердца. И горькому остроумию, если повезет.

Мне повезло. Я бывал у нее дома, в котором она не запирала двери, чтобы лишний раз не ходить открывать частым гостям, где витал дух дружелюбия и царил любимый дворовой пес Мальчик.

На последних репетициях спектакля «Правда хорошо, счастье лучше» она, услышав щелчок затвора аппарата, устроила мне строгую выволочку за то, что я снимал ее без грима и врасплох. «Меня волнует ваша судьба, — сказала она басом. — Вы напечатаете карточку. В театре увидят это лицо и тут же уволят. Вам придется меня содержать».

Больше я в театре ее не снимал. А дома у Раневской я сделал всего несколько кадров — было жаль тратить на это время.

Она сидела на диване (причесанная к фотосъемке) на фоне самых дорогих вещей в ее квартире: фотографий со словами любви ее друзей — Ахматовой, Качалова, Акимова, Анджапаридзе, Улановой... Я слушал ее веселые и невероятно грустные истории одинокой женщины, которую любили так много людей, и думал о том, какой счастливый для окружающих дар у этой актрисы, и как был точен Борис Пастернак, написавший на портрете всего три слова: «Самому искусству — Раневской».

Она одаривала нас этим искусством и общением, особенным общением, от которого остается не только ощущение душевного тепла, но нечто материальное — слово.

«Я так стара, что помню порядочных людей», — сказала она не мне.

Мне она рассказала, как попросила женщину, которая помогала ей по хозяйству: «Дуся, ко мне после спектакля придут гости, сходите к Елисееву, купите сыра, ветчины, икры, колбасы языковой...»

Дуся задумчиво проверяет себя вслух: «Значит, я иду в гастроном? Рыба, ветчина, масло, так? — Она идет к двери и, выходя, останавливается. — Да, Фаина Георгиевна, чтоб не забыть: в четверг — конец света».

— И что вы думаете, Юра, — говорит Раневская, — конец света действительно наступил. Просто мы его не заметили.

|

|

Исправленному верить

Не нами придуманы любовь и жизнь, смерть и болезни заведены не нами.

Разумно и ловко скроенный из плоти (чтобы был), наделенный разумом (чтобы понимал) и душой (чтобы чувствовал) человек является на свет для жизни совершенным. Дальше природа, работавшая над ним все времена и сорок недель, ничего не может прибавить — только отнять; и заложенные по печальной случайности ошибки больше некому исправить, кроме человека лечащего.

Выдающийся русский хирург Вячеслав Францев сидел в темном конференц-зале лондонской гостиницы среди своих коллег из разных стран и смотрел на экран. Там доктор Кули менял живому сердце — больное на здоровое. Обреченное сердце достали из средостения, и оно продолжало пульсировать в руках, не желая своей гибели. Но камера потеряла интерес к напрасным его усилиям и заглянула в раскрытую грудную клетку приготовленного для попытки продолжения жизни человека.

Там ничего не было.

Тысячу раз видевший сердце на определенном ему месте, Францев впервые увидел место без определенного ему сердца, и это его поразило. Лишенный по трудной своей жизни каких бы то ни было сантиментов, он сказал: «Вот место, где живет душа».

Он мерил людей по себе.

...Мальчику оставалось жить либо целую жизнь, либо пять минут. (У операции на «сухом сердце» есть четкая граница времени.) За эти минуты надо «отремонтировать» оставленное сердце...

Женщина у операционного стола была опытным врачом, она прооперировала много сердец, но тогда время не ограничивало ее. А теперь эти считанные жизнью секунды победили доктора. Она раскрыла грудную клетку, но не смогла сделать ни одного стежка на сердце. Просто не смогла. Может, посмотрела на лицо ребенка. Так бывает. Мальчику оставалось жить меньше пяти минут.

Я сидел в кабинете Францева, когда туда заглянула сестра: «Вячеслав Иванович!».

Тридцать секунд ушло на то, чтобы дойти до операционной, еще тридцать на переодевание. Полторы почти минуты — на мытье рук. Он надел перчатки и подошел к столу. Следующие две минуты Францев прожил хорошо и спокойно. Двух минут ему хватило.

— Ну, — сказал он, вернувшись в кабинет. — На чем мы остановились? Да. Так почему ты так мало пишешь?

Он был строг в своей любви к друзьям. Мы давали ему повод для строгости. Он нам — нет. Но он нам дал повод для горя. Один раз. Точнее, его собственное сердце, остановившееся в том месте, где жила его душа.

|

|

Капица

Незадолго до смерти настоящий нобелевский лауреат академик Иван Петрович Павлов сказал будущему нобелевскому лауреату и академику Петру Леонидовичу Капице: «Ведь я только один здесь говорю, что думаю, а вот я умру, вы должны это делать, ведь это так нужно для нашей родины, а теперь эту родину я как-то особенно полюбил, когда она в этом тяжелом положении...».

Иван Петрович прожил лишь конец жизни «в тяжелом положении родины», а Петр Леонидович, за недолгим пребыванием в лаборатории у Резерфорда в Кембридже, почти всю. Однако (выполнял ли завет физиолога или по характеру был таков) он говорил обычно то, что большинство заметных в науке и культуре людей «этой родины» опасались не то что повторить, но и услышать.

Будучи смелым и остроумным в физике и столь же блистательным вне ее, Капица стал безусловной и значительной фигурой в цивилизованном пространстве XX века. Частью привлекательной и таинственной легенды о Физиках. В орбиту научных связей и человеческого обаяния Капицы можно было бы вписать самые замечательные имена — от Иоффе и Резерфорда до Бора и Ландау.

А уж каких людей привлекал Капица на знаменитые семинары «капишники», и как просто и смело там говорили о проблемах, название которых стало известно демократически настроенным гражданам после того, как это разрешила власть... А какие беседы с початой (может быть, нам так повезло) бутылкой «Хванчкары» или без нее велись у мраморного камина, где в разное время сиживали Туполев и Тарле, Эйзенштейн и Нестеров, Мухина и Солженицын, которых, я уверен, Петр Леонидович расспрашивал с участием, поскольку был человеком любознательным и все хотел знать из первых рук.

— Что слышно об Александре Исаевиче? — спрашивал он нас с Ярославом Головановым, сидя у камина в мягкой клетчатой рубашке с галстуком.

И мы, работавшие тогда в «Комсомольской правде», участвовавшей, как и остальные газеты, в травле Солженицына, подробно рассказывали о том, что знали весьма приблизительно до той поры, пока Капица не пожалел нас:

— Что же это я вас мучаю... Он ведь за час до вашего прихода был у меня.

Он должен был сам все услышать, сам увидеть, сам проверить.

...Капица делал лишь то, во что верил, и заставлял мир верить тому, что он делал.