Для расчета естественной вентиляции необходимо иметь следующие данные: назначение, наименование помещения и его размеры, наименование и количество машин, материалов или сырья, от которых выделяются вредные пары, газы, пыль, аэрозоли; среднюю скорость господствующего ветра для данной местности. ПДК вредных веществ принимают по нормативам Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 14 июля 2005 года N 355 С анитарно - эпидемиологическим правилам и нормам «Санитарно - эпидемиологические требования к воздуху производственных помещений».

Далее определяют количество выделяющихся в воздух помещений вредных веществ за единицу времени.

Основным назначением общеобменной вентиляции являетсяразбавле-ние содержания вредных веществ в общей атмосфере помещения допредель-но допустимой концентрации (ПДК).

При выделении в помещениивредныхпаров, газов или пыли расчет необходимого воздухообмена определяютпоформуле:

, ,

| (1) |

где L – необходимое количество подаваемого или удаляемого изпомещениявоздуха,м3/ч;

G – интенсивность выделения рассматриваемого вредного веществав помещении (определяют расчетным путем или экспериментально),мг/ч;

К – безразмерный коэффициент равномерности распределениявентиляционного воздуха в помещении (при равномерном его распределениипринимают К =1);

С ПДК – предельно допустимая концентрация вредного вещества врабочейзоне помещения, мг/м3(таблица 4);

Со – концентрация этого вещества в поступающем дляпроветриванияпомещения воздухе,мг/м3: обычно Со = 0, в остальных случаях Со не должна превышать 30 % от ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений.

По определенному расчетом количества воздухообмена L устанавливается кратностьвоздухообмена К об(1/ч) впомещении,т.е.сколькоразвтечениечасавоздухвнемнеобходимо заменить свежим для того, чтобы содержаниерассматриваемоговредного вещества не превышалоПДК:

, ,

| (2) |

где V – объем проветриваемого помещения,м3.

Затем вычисляют суммарную площадь сечения вентиляционных каналов, м2:

, ,

| (3) |

где Ψ - коэффициент, учитывающий сопротивление движению воздуха в каналах (обычно Ψ =0,5);

h - высота вытяжных каналов, м;

ρн- плотность наружного воздуха, кг/м3;

рв - плотность внутреннего воздуха, кг/м3.

Плотность воздуха, кг/м3:

, ,

| |

где t – температура воздуха, при которой определяют плотность,°С.

Площадь сечения одной вытяжной шахты принимают конструктивно, учитывая нормализованный ряд размеров дефлекторов. Рассчитывают число каналов:

, ,

| |

где f - площадь сечения дной шахты, м2.

Объём воздуха, удаляемого через один дефлектор, м3/ч:

. .

| |

Диаметр патрубка дефлектора, м:

, ,

| |

где КЭф - коэффициент эффективности: для дефлекторов ЦАГИ - КЭф=0,4, для звездообразных -КЭф=0,42;

ve- средняя скорость ветра, м/с (таблица 3).

Таблица 3 - Значения скорости и средней температуры наружного воздуха для некоторых городов Казахстана

| Город | ve, м/с | tхол.период, °С | tтепл.период, °С |

| Актау | 3,7 | -24 | |

| Актобе | 1,8 | -22 | 29,2 |

| Алматы | 2,7 | -11 | 29,7 |

| Астана | 2,9 | -23 | |

| Атырау | 2,8 | -25 | 32,1 |

| Балхаш | 4,0 | -20 | 28,7 |

Окончание таблицы 3

| Жамбыл | 1,6 | -7 | 31,9 |

| Караганда | 2,7 | -21 | 26,8 |

| Кокшетау | 3,9 | -25 | 25,8 |

| Костанай | 2,5 | -24 | 26,7 |

| Кызылорда | 2,5 | -18 | 34,1 |

| Павлодар | 2,6 | -24 | 27,7 |

| Петропавловск | 3,6 | -24 | 24,9 |

| Семей | 2,6 | -23 | 28,9 |

| Талдыкорган | 1,9 | -11 | 30,8 |

| Уральск | 2,4 | -19 | 29,5 |

| Усть-Каменогорск | 2,4 | -26 | 28,2 |

| Шымкент | 2,6 | -6 |

Установлены следующие значения диаметров горловин дефлекторов: 200, 315, 400, 500, 630, 710, 800, 900 и 1000 мм.

По требованию потребителей допускается изготовление дефлекторов, диаметр горловины которой более 1000 мм. Поэтому полученное значение Dnследует округлять в большую сторону до ближайшего значения из указанного ряда.

В конце расчета естественной вентиляции определяют места установки вытяжных каналов и дефлекторов.

Таблица 4 – Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

| Вещество | ПДК, мг/м3 | Класс опасности | Вещество | ПДК, мг/м3 | Класс опасности |

| Альдегид изомасляный | 5,0 | Полипропилен не-стабилизированный | 10,0 | ||

| Альдегид масляный | 5,0 | Поливинилхлорид | 6,0 | ||

| Амилацетат | Пиридин | 5,0 | |||

| Аммиак | 20,0 | Пропиламин | |||

| Ангидрид сернистый | 10,0 | Полиэтилен низкого давления | 10,0 | ||

| Ангидрид фталевый | 1,0 | Сероводород | 10,0 | ||

| Ацетальдегид | 5,0 | Сероуглерод | 1,0 | ||

| Ацетон | 200,0 | Скипидар | |||

| Бензин | 300,0 | Спирт бутиловый | 10,0 | ||

| Бромбензол | 3,0 | Спирт амиловый | 10,0 | ||

| Бензол | 5,0 | Спирт пропиловый | 10,0 |

Окончание таблицы 4

| Бутилацетат | 200,0 | Спирт метиловый | 5,0 | |||||

| Винилацетат | 10,0 | Спирт этиловый | ||||||

| Гексахлорбензол | 0,9 | Стирол | 5,0 | |||||

| Диметилэтаноламин | 5,0 | Толуол | 50,0 | |||||

| Диметиламин | 1,0 | Трифторстирол | 5,0 | |||||

| Дихлорбензол | 20,0 | Трихлорбензол | 10,0 | |||||

| Дихлорэтан | 10,0 | Трихлорэтилен | 10,0 | |||||

| Диэтиламин | 30,0 | Триэтиламин | 10,0 | |||||

| Диэтилбензол | 10,0 | Уайт-спирит | ||||||

| Диэтиловый эфир | 300,0 | Углеводороды пред | ||||||

| Изопрен | 40,0 | Фенол | 0,3 | |||||

| Изопропилбензол | 50,0 | Фенопласты | 6,0 | |||||

| Керосин | 300,0 | Формальдегид | 0,5 | |||||

| Кислота серная | 1,0 | Фосфористый водород | 0,1 | |||||

| Кислота соляная | 5,0 | Фтористый водород | 0,5 | |||||

| Кислота уксусная | 5,0 | Фторопласт –4 | 10,0 | |||||

| Ксилол | 50,0 | Хлор | 1,0 | |||||

| Масла минеральные | 5,0 | Хлористый водород | 5,0 | |||||

| Метилацетат | 100,0 | Хлорбензол | 50,0 | |||||

| Метил бромистый | 1,0 | Хлорпрен | 0,05 | |||||

| Метил хлористый | 5,0 | Циклогексан | 80,0 | |||||

| Метилэтилкетон | 200,0 | Циклогексиламин | 1,0 | |||||

| Нафталин | 20,0 | Циклопентадиен | 5,0 | |||||

| Нитроциклогексан | 1,0 | Щелочи едкие (по NaOH) | 0,5 | |||||

| Нефть | 100,0 | Этилацетат | ||||||

| Окись углерода | 20,0 | Этиленмеркаптан | 1,0 | |||||

| Окись этилена | 1,0 | Этилтолуол | 50,0 | |||||

| Пентафторбензол | 5,0 | Этил бромистый | 5,0 | |||||

| Пентафторфенол | 5,0 | Этил хлористый | 50,0 | |||||

1.2.3 Расчет аэрации.

Аэрацию максимально используют в горячих цехах (литейных, кузнечнопрессовых и др.) для отвода из помещений излишка выделяемой теплоты, уменьшения концентрации пыли, газов и снижения энергопотребления системами вентиляции. Расчет аэрации проводят без учета ветрового напора для летнего времени, как наиболее неблагоприятного для осуществления этого процесса. Сущность расчета состоит в определении площади приточных и вытяжных проемов.

Сначала определяют требуемый воздухообмен, м3/ч, помещения, в воздух которого выделяются вредные вещества по формуле 1.

При расчете по избыткам теплоты количество воздуха L,м3/ч, поступающего через проемы в стенах и удаляемого через аэрационные фонари, рассчитывают по формуле:

, ,

| |

где χ - коэффициент, учитывающий высоту расположения центров приточных поёмов от пола.

Коэффициент χ принимают из следующих значений:

Расстояние от пола до

оси проема, м 2 3 4 5

χ 1,04 1,1 1,2 1,35

Q - количество теплоты, выделяющейся в помещении, Вт;

tв - температура воздуха в рабочей зоне, °С;

tн - расчётная температура наружного воздуха, °С, принимаемая равной средней температуре в 13 ч самого жаркого месяца года (таблица 3);

ka - коэффициент, учитывающий температурный режим в помещении,

можно также определить в зависимости от значений отношения F/f (здесь f - площадь, занимаемая выделяющим теплоту оборудованием, F - площадь цеха).

| F/f | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | , |

| ka | 0,25 | 0,45 | 0,62 | 0,68 | 0,83 | 0,87 |

а также по формуле:

, ,

| |

где tу - температура удаляемого воздуха в рабочей зоне, °С, определяемая из выражения: tу = tв + а(hв – 2).

А)

| Б)

|

А), Б)– в теплый и холодный период года соответственно;

1 - источники тепловыделений; 2 – вытяжные проемы; 3 – приточные проемы; 4 – температурное перекрытие.

Рисунок 2 - Схема аэрации одноэтажного промышленного здания

По полученному значению воздухообмена Lвычисляют площадь приточных и вытяжных проёмов, м2 по формуле:

, ,

| |

где Ψр - коэффициент расхода, зависящий от конструкций устанавливаемых в приточных и вытяжных проемах створок и угла от их открытия: Ψр = 0,15... 0,67.

Значения коэффициента расхода Ψрдля створок различных конструкций и назначения при угле их открытия а = 15...90° приведены в таблице 5.

hвыт- расстояние между центрами приточных и вытяжных проемов по высоте, м.

Таблица 5 –Значение коэффициента расхода Ψр

| Тип створки | Среднеподвесная приточная | Верхнеподвесная приточная | Верхнеподвесная вытяжная |

| Ψр | 0,15-0,64 | 0,25-0,62 | 0,3-0,67 |

1.3 Порядок укрупненного расчета механической вентиляции

Для расчета необходимы следующие исходные данные: назначение помещения и его размеры, характер загрязнений; назначение и количество оборудования, материалов, выделяющих вредные вещества и теплоизлучения; характеристика загрязнений по пожароопасности; пожарная опасность помещений; предельно допустимая концентрация вредных веществ в помещении, концентрация загрязнений в приточном воздухе.

Сначала выбирают способ устранения и предупреждения образования токсических, пожаро- и взрывоопасных концентраций, назначают систему вентиляции. Затем разрабатывают схему общеобменной системы вентиляции и схемы местных систем вентиляции. Для расчёта необходимо знать количество вредных веществ, выделяемых в помещении в течение 1 ч.

Объем воздуха, м3/ч, который необходимо подать в помещение для снижения концентрации вредных веществ (пыли, газа, пара, аэрозоля) до ПДК определяют по формуле по формуле 1.

При известной (фактической) концентрации вредных веществ в помещении Сф,мг/м3, объем подаваемого воздуха определяют по формуле:

, ,

| |

где Vn-объём помещения, м3.

Для удаления избыточной теплоты в помещение необходимо подать воздух объемом:

, ,

| |

где Qизб- суммарное количество избыточной теплоты, кДж/ч;

с - удельная теплоёмкость сухого воздуха, равная 0,99кДж/(кг-К);

рн - плотность приточного воздуха, кг/м3;

tвн - температура воздуха в помещении, К;

tнр — расчётная температура наружного воздуха, К.

Объем воздуха, удаляемого местной вытяжной вентиляцией - вытяжным зонтом (рисунок 4), м3/ч:

, ,

| |

где F= a b - площадь рабочего проема вытяжного зонта (панели), м2; а, b - соответственно длина и ширина рабочего проема, м;

vonm - оптимальная скорость удаления вредных веществ, м/с (таблица 3 приложения);

К3 - коэффициент запаса, учитывающий износ оборудования: К3 = 1,1... 1,5.

Размеры рабочего проема вытяжного зонта, м:

, ,

| |

где с, d - соответственно длина и ширина перекрываемой поверхности оборудования, м;

h- расстояние по нормали от перекрываемого оборудования до рабочего проема зонта, м.

Угол раскрытия зонта φ, как правило, принимают не более 60°, а высоту бортика h0 -в пределах 0,1...0,3 м.

Для обдирочно-заточных станков:

, ,

| |

где А - коэффициент, зависящий от диаметра и типа применяемого круга;

DKp- диаметр абразивного круга, м.

При DKp< 0,25 м А =2; при DKp= 0,25...0,6 м А = 1,8; при DKp> 0,6 м А = 1,6; для полировальных станков с войлочными кругами A = 4...6.

Рисунок 3 - Вытяжной зонт

На участке сварки работы сопровождаются выделением сварочных аэрозолей и вредных газообразных веществ (фтористого водорода, окислов азота, окиси углерода и др.). При определении количества выделяющихся вредностей во время сварки (резки) учитывают удельные показатели их выбросов (таблица 6).

Таблица 6 - Удельные выделения вредных веществ при сварке (наплавке)

металлов (г на 1 кг электродов)

| Марка электрода | Твердые частицы | Вредные газы | |||||||||

| Сварочные аэрозоли | В том числе | Фторис- тый водород | Окислы азота | Окись углерода | |||||||

| Окислы марганца | Окислы хрома | фториды | |||||||||

| УОНИ-13/55 | 18,6 | 0,97 | - | 2,60 | 0,93 | - | - | ||||

| ЭА-60В/11 | 11,0 | 0,68 | 0,60 | - | 0,004 | 1,30 | 1,40 | ||||

| АНО-3 | 17,8 | 1,85 | - | - | - | - | - | ||||

| ОМА-2 | 9,2 | 0,83 | - | - | - | - | |||||

| ЦЧ-4 | 13,8 | 0,43 | - | - | 1,87 | - | - | ||||

| СМ-11 | - | 1,1 | 47,5 | - | - | - | |||||

| К-5 | - | 17,2 | 1,2 | - | - | - | |||||

| К-70,К-80 | - | 1,2 | - | - | - | ||||||

| ОММ-5 | - | 67,2 | 1,1 | - | - | - | - | ||||

| ОЗС-2 | - | 1,1 | - | - | - | ||||||

| ОЗЧ-1 | 14,7 | 0,47 | - | - | 1,65 | - | - | ||||

| МНЧ-2Т-590 | 20,4 | 0,92 | 3,70 | - | 1,34 | - | - | ||||

Количество вредных выделений при сварке определяют по формуле:

| Gа=10-3·М э qа, | (16) |

где Ga – количество сварочного аэрозоля, кг/ч;

М э – максимальный расход электродов, г/ч;

qa – удельное выделение аэрозоля, г/кг.

Аналогично определяют количество выделяющихся при сварке вредных газов.

При газовой резкеколичество выделяющихся вредных веществ можно определить по таблице 7.

Таблица 7 - Выделение вредных веществ при газовой резке металлов

| Материал | Толщина, мм | Сварочный аэрозоль | Газы | ||||||

| г/1м резки | г/ч | в том числе | Окись углерода | Окись азота | |||||

| Окись марганца, г/ч | Окись хрома, г/ч | г/1м резки | г/ч | г/1м резки | г/ч | ||||

| Сталь уг- | 2,25 | 74,0 | 2,31 | - | 1,50 | 49,5 | 1,18 | 39,0 | |

| лероди- | 4,50 | 431,0 | 3,79 | - | 2,18 | 63,4 | 2,20 | 64,1 | |

| стая | 9,0 | 6,00 | - | 2,93 | 65,0 | 2,40 | 53,2 | ||

| Сталь | 2,50 | 82,5 | - | 3,96 | 1,30 | 42,9 | 1,02 | 33,6 | |

| легиро- | 5,00 | 145,0 | - | 6,68 | 1,90 | 55,9 | 1,49 | 43,4 | |

| ванная | 10,00 | 222,0 | - | 10,35 | 2,60 | 57,2 | 2,02 | 40,9 |

На гальваническом участкемассу вредных веществ (г), поступающих в воздух помещения при гальваническом покрытии деталей, можно рассчитать по формуле:

| G вр = КрF δ υ в, | (17) |

где Кр – концентрация вещества в растворе, г/л;

F – площадь покрытия, м2;

δ – толщина покрытия (10...20 мкм);

υ в – удельный унос вещества, отнесенный к 1 м2обрабатываемой площади на1мкм толщины покрытия, л/м2·мкм (таблица 8).

Таблица 8 - Удельный вынос вещества из ванн

| Технологический процесс | Вредное вещество | υв,л/м2·мкм |

| 1. Хромирование | Хромовый ангидрид | 0,05 |

| 2. Молочноехромирование | Хромовый ангидрид | 0,1 |

| 2. Цианирование | Цианистые электролиты | 0,015 |

| 4. Никелирование, кадмирование, мед- нение, свинцевание, лужение, цинкование в кислотных электролитах | Парыкислот | 0,001-0,005 |

| 5. То же в щелочных электролитах | Парыщелочей | 0,01-0,05 |

При пайкеиспользуют мягкие припои, содержащие свинец и олово. Расчет выбросов вредных веществ производят отдельно по свинцу и олову поформуле:

| Gа=10-3М э ·qа, | (18) |

где Ga – количество вредного аэрозоля, кг/ч;

М э – максимальный расход припоя, г/ч;

qa – удельное выделение аэрозоля, г/кг.

Удельное выделение загрязняющих веществ определяют по таблице 9.

Таблица 9 - Удельное выделение загрязнений на участках

| Вид выполняемых работ | Применяемые вещества и материалы | Загрязняющее вещество | |

| наименование | Удельное кол-во, г/кг | ||

| Пайка паяльником | Припои ПОС-30, ПОС-40, ПОС-60, ПОС-70 | Свинец, окислы олова | 0,51 0,28 |

Часовой объем воздуха, удаляемого вытяжной вентиляцией L, м3/ч, оп- ределяют по формулам:

– для сварочного поста:

, ,

| (19) |

где G – количество сварочного аэрозоля, кг/ч;

q - удельные выделения вредных веществ на 1 кг расходуемого сварочного материала, мг/кг (таблица 10).

Таблица 10 – Удельные выделения вредных веществ, мг/кг, при сварке и наплавке

| Технологическая операция | Сварочные материалы | Удельные выделения вредных веществ на 1 кг расходуемого сварочного материала q, мг/кг | |

| Наименование | Количество | ||

| Ручная дуговая: сварка:углеродистых и низколегированных конструкционных сталей | ОМА-2 | Марганец | |

| ОЗС-6 | |||

| АНО-5 | |||

| К-5а | |||

| АНО-6 | |||

| теплоустойчивой стали | ЦЛ-17 | Хромовый ангидрид | |

| коррозионностойкой | ОЗЛ-14 | То же | |

| жаропрочной и жа- | ОЗЛ-6 | » | |

| ростойкой сталей | ЭА-606/11 | Марганец | |

| ЦТ-36 | » | ||

| высокопрочных среднелегированных сталей | Электроды типа: | ||

| ЭА-395/9 | Хромовый ангидрид | ||

| ЭА-981/15 | То же | ||

| ВИ-10-6 | » | ||

| Ручная дуговая | Электроды типа: | » | |

| сварка и наплавка | ЦЧ-4 | Марганец | |

| чугуна | МНЧ-2 | » | |

| Ручная сварка и наплавка меди и ее сплавов | «Комсомолец-100» | » | |

| Ручная сварка алю- | ОЗА-1 | Оксид алюминия | |

| миния и его сплавов | ОЗА-2/АК | То же | |

| Полуавтоматическая аргоно-дуговая сварка алюминия и его сплавов. То же, титановых сплавов | АМЦ | Марганец | |

| АМГ | » | ||

| Электродные проволоки | Титан и его диоксид |

- для гальванических установок

L 3600∙ l∙b∙vВ∙k 1 ∙k 2∙ n, (20)

где l, b – соответственно длинна и ширина щели, м: b ≥ 0,1 В (здесь В –ширина ванны), обычно принимают b в пределах 50…100 мм;

νВ – скорость движения воздуха в открытых проемах, м/с (таблица 11);

k 1– коэффициент, учитывающий сопротивление движения воздуха от зеркала ванны к щели: при отсутствии штанг для подвески деталей k 1=1, при наличии штанг k 1=1,7;

k 2– коэффициент, учитывающий подвижность воздуха в помещении (таблица 12);

n – число щелей: в однобортовых отсосах n = 1 при В < 0,7 м; в двухтбортовых n = 2 при В ≥ 0,7м;

Таблица 11 - Расчётные минимальные значения скоростей удаления вредных веществ в открытых проёмах местной вытяжной вентиляции

| Вид вредности или работ | υ, м/с |

| Теплота, водяной пар | 0,3 |

| Бензин, масла технические и другие вредности с ПДК 100 мг/м3 и выше | 0,5…0,7 |

| Вредные вещества с ПДК от 100 до 10 мг/м3 | 0,7…1 |

| Пыли, аэрозоли, дымы, пары, туманы веществ с ПДК от 10 до 2 мг/м3 | 1,25 |

| Вещества с ПДК от 2 до 1 мг/м3 | 1,75 |

| Вещества с ПДК менее 1 мг/м3 | |

| Особо токсичные (ПДК<0,01 мг/м3) и радиоактивные вещества | |

| Сварка металлов электрическая | 1,5 |

| Сварка газовая | 1,5…2 |

| Пайка | 0,7…1 |

| Плавление (свинец) | 1,5 |

| Эпоксидная смола | До 3 |

| Закалка в среде масла | 0,3…0,5 |

| Травление с применением: | |

| азотной кислоты | 0,7…1 |

| соляной или серной кислот | 0,7 |

Таблица 12 – Значение коэффициента k2

| Скорость движения воздуха в помещении υв, м/с | Значения коэффициента k2 при h/В | |||||||||||||||

| для однобортового отсоса | для двухбортового отсоса | |||||||||||||||

| 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | ||||

| 0,2 | - | - | 1,1 | 1,2 | 1,25 | 1,35 | - | - | 1,05 | 1,1 | 1,2 | 1,25 | 1,35 | |||

| 0,4 | - | 1,05 | 1,2 | 1,35 | 1,45 | 1,65 | - | 1,1 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,45 | 1,65 | |||

| 0,6 | 1,05 | 1,2 | 1,35 | 1,6 | 1,75 | 1,95 | 1,05 | 1,2 | 1,35 | 1,4 | 1,6 | 1,75 | 1,95 | |||

| 0,8 | 1,2 | 1,35 | 1,55 | 1,8 | 2,35 | 1,2 | 1,35 | 1,5 | 1,65 | 1,8 | 2,35 | |||||

| 1,3 | 1,55 | 1,8 | 2,15 | 2,35 | 2,8 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,15 | 2,35 | 2,8 | ||||

- для наплавочной установки:

, (21)

, (21)

где К –переводной коэффициент: при щелевом отсосе К =12, при воронкообразном К =13,2;

I – сила сварочного тока, А.

Общее количество воздуха, удаляемого общеобменной и местными вытяжными системами вентиляции, м3/ч, определяется по формуле:

L уд = L + L м.общ, (22)

где L – часовой объем воздуха, удаляемого вытяжной вентиляцией, м3/ч.;

L м общ– общее количество воздуха, удаляемого несколькими системами

вентиляции, м3/ч:

. (23)

. (23)

Общее количество приточного воздуха, м3/ч:

. (24)

. (24)

Зная объемы циркулируемого воздуха, вычерчивают схему систем вентиляции производственных помещений, на которой указывают расположение местных отсосов, мест подачи и вытяжки воздуха в системе общеобменной вентиляции, делят схему на расчетные участки.

Длину воздуховодов выбирают из конструктивных соображений, руководствуясь планом размещения оборудования (рисунок 4).

I... IV - номера расчётных участков; 1...4 - местные сопротивления:

1 - жалюзи на входе; 2 - колено с углом поворота а=90°; 3 - внезапное расширение отверстия при F1/F2=037; 4 - диффузор вентилятора.

Рисунок 4 - Схема к расчёту вытяжной сети системы вентиляции

Далее рассчитывают сеть воздуховодов отдельно для приточной и вытяжной вентиляции. На отдельном участке сопротивление движению воздуха, Па:

(25)

(25)

где ρ – плотность воздуха,кг/м3(формула 4);

v – скорость движения воздуха в трубопроводе, необходимая для переноса различной пыли, м/с (таблица 13);

λ – коэффициент сопротивления движению воздуха на участке воздухо- вода: для металлических труб λ = 0,02, для полиэтиленовых λ =0,01;

l – длина участка,м;

d – диаметр воздуховода,м;

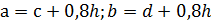

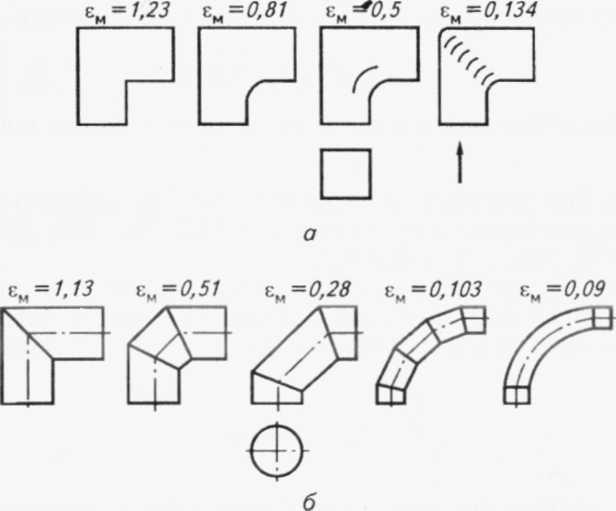

εм– коэффициент местных потерь напора (таблица 14, рисунок 6).

Таблица 13 - Рекомендуемые значения скоростей движения воздуха

| Вид пыли, переносимой движущимся воздухом | Скорость движения воздуха, м/с |

| Легкая сухая (древесная, табачная, мучная и т.п.) | 8…10 |

| Текстильная, зерновая, пылькрасок | 10…12 |

| Минеральная | 12…14 |

| Тяжелая минеральная | 14…16 |

Таблица 14 - Значения коэффициента εмдля различных местных сопротивлений

| Наименование местногосопротивления | Значения εм |

| Жалюзи на входе | 0,5 |

| Диффузор вентилятора | 0,15 |

| Жалюзи на выходе | 3,0 |

| Внезапное сужение отверстия при F 2 /F 1,равном: | |

| 0,1 | 0,47 |

| 0,3 | 0,38 |

| 0,5 | 0,3 |

| 0,7 | 0,2 |

| Внезапное расширение отверстия при F 1 /F 2,равном:0,2...0,8 | |

| 0,1 | 0,81 |

| 0,3 | 0,49 |

| 0,5 | 0,25 |

| 0,7 | 0,1 |

| Колено с углом поворота α =120° | 0,5 |

| Колено с углом поворота α =150° | 0,2 |

а – квадратного сечения; б – круглого сечения

Рисунок 5 - Значения коэффициентов местных потерь напора в поворотных коленах

Диаметр воздуховода, м, рассчитывают поформуле:

, (26)

, (26)

где L yч– производительность вентиляции на данном участке вентиляционной сети, м3/ч.

Полученное значение d округляют до ближайшего из следующего стан- дартизированного ряда, мм:180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500,

560, 630 и т.д.

При расчете диаметра воздуховода необходимо учитывать внезапное расширение отверстия (F 1 /F 2) или внезапное сужение (F 2 /F 1).

Значения εм для колен с углом поворота α = 90° в зависимости от формы этих элементов воздуховодов указаны на рисунке 6.

Общее сопротивление движению воздуха в воздуховодах сети, Па,

. (27)

. (27)

На основе известного воздухообмена рассчитывают производительность вентилятора LВ с учетом потерь или подсосов воздуха вентиляционной сети:

L В k П L, (28)

где k П – поправочный коэффициент на расчетное количество воздуха: при использовании стальных, пластмассовых и асбоцементных трубопроводов длиной до 50 м k П = 1,1, в остальных случаях - k П =1,15.

По необходимой производительности и полному расчетному давлению выбирают вентиляторы для общеобменной и местной систем вентиляции.

Назначают тип, номер и технические характеристики вентиляторов (таблица 14), а также их исполнение: обычное – для перемещения не агрессивных сред с температурой не выше 423 К, не содержащих липких веществ, при концентрации пыли и других твердых примесей не более 150 мг/м3; антикоррозийное – для перемещения агрессивных сред; взрывобезопасное – для перемещения взрывоопасных смесей; пылевое – для перемещения воздуха с содержанием пыли более 150 мг/м3.

Вентиляторы подбирают по аэродинамическим характеристикам. Зная производительность вентилятора,определяют КПД вентилятора η. При этом следует обеспечить воздухообмен с наибольшим КПД.

Условные обозначения: 4А–серия; 63…132–высота оси вращения, мм; А, В– первая и вторая длины сердечника; S,M,L–соответственно малая, средняя и большая длина корпуса; 2,4,6–число полюсов (6000/2=3000 мин-1; 6000/4 = 1500 мин-1; 6000/6=1000 мин-1); У–климатическое исполнение (для районов с умеренным климатом); З – категория размещения.

Таблица 15 - Технические характеристики центробежных вентиляторов серии Ц4-70

| Номер вентиля- тора | Диаметр колеса, мм | Подача, тыс. м3/ч | Асинхронный электродвигатель закрытогоисполнения | ||

| Марка* | Частота вращения, мин-1 | Мощность, кВт | |||

| 0.55...6.8 | 4АА63А4УЗ 4АА63В4УЗ 4А80А2УЗ | 0,25 0,37 1,5 | |||

| 0,95...11,5 | 4А71А6УЗ | 0,37 | |||

| 4А71А4УЗ | 0,55 | ||||

| 4А80А4УЗ | 1,1 | ||||

| 4А10052УЗ | |||||

| 4А112М2УЗ | 7',5 | ||||

| 2...17.5 | 4А71В6УЗ | 0,55 | |||

| 4А80В4УЗ | 1,5 | ||||

| 4А901.4УЗ | 2,2 | ||||

| 2,5...26 | 4А90Ь6УЗ | 1,5 | |||

| 4A100L6Y3 | 2,2 | ||||

| 4А100Ь4УЗ | |||||

| 4А13254УЗ | 7,5 |

С целью уменьшения шума вентиляционной установки следует доби- ваться выполнения условия:

π D в n в <1800, (29)

где D в – диаметр колеса вентилятора,м.

Определяют мощность электродвигателей для местной вытяжной и об- щеобменной систем вентиляции, кВт:

, (30)

, (30)

где L в – требуемая производительность вентилятора,м3/ч;

Н – давление, создаваемое вентилятором, Па (оно численно равно Нс);

ηв – КПДвентилятора;

ηп– КПД передачи: колесо вентилятора на валу электродвигателя – ηп = 1; соединительная муфта – ηп = 0,98; клиноременная передача – η п = 0,95; плоскоременная передача – ηп =0,9.

Выбирают тип электродвигателя: для общеобменной и местной вытяж- ной систем вентиляции – взрывобезопасного или нормального исполнения в зависимости от удаляемых загрязнений; для приточной системы вентиляции нормального исполнения.

Установленную мощность электродвигателей для вытяжной, приточнойи местной систем вентиляции, кВт, рассчитывают по формуле:

Рут = РКзм, (31)

где К З.М– коэффициент запаса мощности (таблица 16).

Таблица 16 – Значения коэффициента запаса мощности Кз.м для вентилятора

| Мощность на валу электродвигателя r, кВт | Значения Кз.м для вентилятора | ||||

| центробежного | осевого | ||||

| до 0,5 | 1,5 | 1,2 | |||

| 0,51…1 | 1,3 | 1,15 | |||

| 1,01…2 | 1,2 | 1,1 | |||

| 2,01…5 | 1,15 | 1,05 | |||

| более 5 | 1,1 | 1,05

Поиск по сайту©2015-2025 poisk-ru.ru

Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование. Дата создания страницы: 2017-12-12 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных |

Поиск по сайту: Читайте также: Деталирование сборочного чертежа Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей? Собственные движения и пространственные скорости звезд |