Рельеф как свойство литогенной основы.

Рельеф не является компонентом ландшафта, поскольку он не вещественная категория. Рельеф - свойство литогенной основы. Он оказывает многостороннее влияние на свойства ландшафтов, их дифференциацию и функционирование. С рельефом тесно связаны процессы миграции веществ, структура почвенного покрова, характер растительных ассоциаций, условия увлажнения и др.

Рельеф – это совокупность форм земной поверхности разных масштабов. Наука о рельефе, его строении и происхождении – геоморфология. В зависимости от размеров форм земной поверхности различают мегарельеф, макрорельеф, мезорельеф и микрорельеф. Мегарельеф – это наиболее крупные неровности земной поверхности – материковые массивы и океанские впадины. Макрорельеф – крупные формы земной поверхности, занимающие большую площадь, с колебаниями высот, измеряемыми сотнями метров и километрами (горные хребты, плоскогорья, равнины). Мезорельеф – формы рельефа средних размеров с колебаниями высот, измеряемыми метрами и десятками метров (склоны, ложбины, балки, террасы и др.). Микрорельеф – мелкие формы рельефа, занимающие незначительные площади с колебаниями высот в пределах одного метра (западины, блюдца, бугорки и др.). Разновидностью микрорельефа является нанорельеф – самые мелкие формы рельефа с колебаниями высот в пределах 30 см: кочки, неровности, связанные с обработкой почвы (борозды, гребни и др.).Рельеф создается в результате одновременного воздействия на земную поверхность эндогенных (тектонических) и экзогенных сил, возбуждающих деятельность денудационных процессов: текущей воды, ветра, льда и др., гравитационных сил и пр. Те и другие силы действуют антагонистически. Эндогенные – создают крупные неровности, экзогенные – разрушают и понижают положительные формы рельефа и заполняют продуктами разрушения отрицательные формы.

Рельеф играет большую роль в процессах функционирования ландшафтов. Мега- и макроформы рельефа (материки, океаны, горные системы) участвуют в формировании воздушных масс и перераспределении тепла и влаги по земной поверхности, определяя климатические и погодные условия, а через них – макроэкосистемы с характерным почвенным покровом. Наглядным примером этого является вертикальная поясность в горах.

Мезо- и микроформы рельефа перераспределяют тепло и влагу в пределах склонов, повышений и понижений. Они определяют особенности микроклимата и глубину залегания грунтовых вод, тем самым формируя мезо- и микроэкосистемы с характерными особенностями почвенного покрова. Мезо- и микрорельеф определяют размер и форму элементарных почвенных ареалов. Большое влияние рельеф оказывает на формирование агроэкосистем и хозяйственную деятельность человека. В качестве примеров можно привести земледелие горное и на равнинах, противоэрозионные системы земледелия на склонах. В последние годы разрабатываются адаптивно-ландшафтные системы земледелия, в которых рельеф является одним из ведущих факторов выбора культуры и технологий их выращивания.

С перераспределением влаги по элементам рельефа связана миграция твердых веществ с поверхностным стоком и растворенных - с поверхностным и внутрипочвенным стоком. Эти процессы обусловливают геохимические особенности ландшафтов, интенсивность процессов денудации и антропогенной эрозии.

С учетом внешнего вида (морфологии) и происхождения (генезиса) выделяются следующие морфогенетические типы рельефа (по К.К.Маркову): 1) горный (структурно-тектонический); 2) структурный (пластовый); 3) скульптурный (эрозионный); 4) аккумулятивный (насыпной).

Горный, или структурно-тектонический тип рельефа подразделяется на несколько подтипов.

Высокогорный рельеф характеризуется самой высокой амплитудой колебаний высот и самыми высокими абсолютными высотами, значительной крутизной склонов с острыми вершинами, лишенными растительности. Рыхлые отложения здесь не накапливаются, и формируются слаборазвитые маломощные почвы. Этот тип рельефа характерен для горных систем Кавказа, Памира, Алтая и др.

Альпийский рельеф имеет черты высокогорного, но со значительным участием рыхлых ледниковых отложений в нишеобразных понижениях на склонах и в долинах, на которых широко распространены альпийские луга, используемые под пастбища. Альпийский рельеф распространен в горах Кавказа, Памира, Тянь-Шаня, встречается в более низких горных системах на Урале и в горах Сибири.

Нагорья представляют собой высокогорные выровненные поверхности со значительной мощностью рыхлых отложений и сформированными почвами. Распространены в Закавказье, Восточном Памире, Алтае, Саянах, Становом хребте, горах северо-восточной Сибири. Здесь широко распространены альпийские луга и местами развито высокогорное земледелие.

Среднегорный рельеф характеризуется более низкими абсолютными высотами с амплитудой относительных колебаний высот от 0,5 до 2 км. Склоны менее крутые, поэтому покрыты щебнистым материалом и, как правило, находятся под лесами. Распространены практически во всех горных системах России.

Низкогорный рельеф характеризуется низкими абсолютными отметками и амплитудой относительных колебаний менее 0,5 км. Распространен этот тип по окраинам высоких и среднегорных систем.

Сельговый рельеф характеризуется амплитудой относительных колебаний в пределах 100 – 200 м. Межгрядовые долины заполнены ледниковыми отложениями. Встречается в Карелии и на Кольском полуострове.

Структурный, или пластовый тип рельефа представлен плоскими горизонтально залегающими пластами осадочных пород, устойчивыми к процессам денудации. В этом типе рельефа также выделяется несколько подтипов.

Плоскогорья высотой до 1 км, наибольшее распространение имеют в Средней Сибири.

Плато имеют высоту до 400 м. Распространены на северо-западе и востоке Европейской части России.

Куэсты – узкие плато, имеющие наклон в одну сторону. Распространены в Крыму и на Северном Кавказе.

Скульптурный, или эрозионный тип рельефа представлен равнинами, которые образовались в результате речной и плоскостной эрозии, морской абразии. Они имеют разную степень расчленения. Мощность четвертичных отложений более высокая в нижних частях склонов и в понижениях. Эрозионный тип рельефа характерен для Среднерусской, окраинных частей Окско-Донской и Среднеднепровской возвышенностей и Западно-Сибирской низменности.

Аккумулятивный, или насыпной тип рельефа характеризуется накоплением рыхлых четвертичных отложений в областях погружения. Он включает несколько подтипов.

Аллювиальные равнины – это слабо пониженные плоскохолмистые и плосковолнистые территории, охватывающие значительные части бассейнов крупных рек и их притоков. Они имеют мощную толщу четвертичных отложений, до нескольких десятков метров, представленных современными и древнеаллювиальными песчаными и суглинистыми отложениями. Аллювиальные равнины слабо расчленены, часто заболочены. К аллювиальным равнинам относится Ярославско-Костромская, Марийская. Огромная озерно-аллювиальная равнина расположена на юге Западной Сибири в бассейнах рек Иртыша и Тобола.

Ледниковый и водно-ледниковый аккумулятивный рельеф представлен холмистыми, холмисто-увалистыми равнинами, сложенными моренными и водно-ледниковыми отложениями. Такой рельеф занимает большие площади на северо-западе и севере европейской части России и на севере Западно-Сибирской низменности. Они представлены зандровыми равнинами в виде плоских конусов выноса подледниковых потоков и специфических моренных образований в виде холмов и валов высотой 20-25 м, получивших название озы, камы, друмлины.

Морской аккумулятивный рельеф представлен плоскими и плоско-волнистыми формами на побережье Северного Ледовитого океана и в Прикаспийской низменности. Они сложены морскими отложениями.

Эоловый аккумулятивный рельеф имеет наибольшее распространение в песчаных пустынях Средней Азии, а также на побережьях морей и озер. Для них характерны такие формы как барханы, бугристые и грядовые пески. Приморские, приозерные и приречные пески образуют одинокие холмы – дюны.

Перечисленные типы и подтипы характеризуют основные формы макрорельефа.

3.2. Формы мезорельефа

Формы мезорельефа складываются из различных элементов рельефа. Основными элементами рельефа являются поверхности рельефа (субгоризонтальные и наклонные) и линии, которыми эти поверхности ограничены.

При расчленении территорий в системе междуречий выделяются следующие элементы рельефа – субгоризонтальные поверхности: вершины водоразделов, террасы, днища западин и котловин; наклонные поверхности: склоны разной крутизны, шельфы склонов, днища оврагов и балок (могут быть выположенными и наклонными), уступы и склоны террас.

Выделяют также линии рельефа, которыми эти поверхности ограничены (рис. 4):

Водораздельная линия - проходит по наивысшим точкам двух противоположных склонов и является границей водораздела. Горизонтали на топографической карте в местах пересечения с водораздельной линией сильно изогнуты.

Подошвенная линия - разделяет основание склонов и равнинные участки, служит границей смытых и намытых почв.

Тальвег -представлен наиболее низкими частями дна оврагов, балок, русел рек. На топографических картах горизонтали в местах пересечения с линией тальвега сильно изогнуты.

Бровка – это линия резкого перегиба склона, она отделяет склоны, сильно отличающиеся крутизной. Расположены бровки по краям балок, оврагов, террас.

Береговая линия – разделяет берег моря, реки, озера от поверхности суши.

Сочетания элементов рельефа образуют положительные формы мезорельефа – холмы, бугры, гривы, увалы, гряды, дюны, барханы, озы, камы, друмлины и отрицательные – балки, ложбины, лощины, овраги, карстовые понижения, промоины, западины, котловины (таблица 1, рис. 5, 6.)

Формы рельефа экзогенного происхождения

| Генезис | Аккумулятивные | Денудационные (выработанные, деструктивные) |

| Флювиальный (водный) | Поймы, аккумулятивные террасы, дельты рек, делювиальные шлейфы, конусы выноса | Овраги, балки, эрозионные террасы, каньоны, холмы -эрозионные останцы |

| Гляциальный и флювио-гляциальный (ледниковый и водно-ледниковый) | Моренные холмы, камы, озы, зандры, друмлины. | Кары, цирки, троги, сельги, бараньи лбы, ложбины стока, котловины выпахивания |

| Криогенный (мерзлотный) | Бугры пучения, наледи, солифлюкционные террасы | Нагорные террасы, термокарстовые котловины |

| Эоловый (ветровой) | Барханы, дюны, гряды | Дефляционные котловины выдувания |

| Морской | Пляжи, косы, караловые рифы, марши, террасы | Абразионные террасы |

| Коллювиальный (гравитационный) | Осыпи, оползни. Обвалы | Стенки срыва, оползневые цирки |

| Карстовый | Сталактиты, сталагмиты | Воронки, пещеры |

Холмом называется небольшое возвышение округлой формы с широким основанием, постепенно сливающимся с равниной. Высота холма 40-100 м, иногда до 200 м.

Бугор характеризуется меньшей высотой (10-25 м) и более крутыми склонами.

Грива, гряда, увал – удлиненные возвышения, отличающиеся от холма тем, что их длина в несколько раз превышает ширину.

Гряды, имеющие форму длинных (до 30-40 км) узких валов моренного происхождения, называют озами. Их ширина 40-100 м; высота 25-30 м.

Друмлины – моренные холмы продолговато-овального очертания длиной до 25 км, шириной 10-150 м, высотой 5-25 м.

Камы – холмы моренного происхождения высотой до 100 м.

Овраги – линейно вытянутые понижения с крутыми или отвесными склонами, не задернованными растительностью, образовавшиеся в результате водной эрозии. Небольшие овраги глубиной до 1-2 м называются промоинами.

Балка (падь, байрак) отличается от оврага пологими задернованными склонами. В верховьях балка сужается, становится мельче и переходит в лощину, которая, в свою очередь, переходит в плоское понижение, называемое ложбиной (рисунок 3.)

Ложбина – слабо выраженное углубление с весьма пологими склонами, постепенно переходящими в прилегающие склонами. Площдь водосбора около 50 га. Ложбина может распахиваться.

Лощина – ясно выраженное углубление шириной 20-30 м и глубиной 8-10 м. Площадь её водосбора достигает 500 га, она включает несколько водосборов ложбин. Берега симметричные, крутые (10-200), не распахиваются.

|

Балка – более широкое (до 200-300 м) и глубокое (15-30 м) углубление по сравнению с лощиной. Для неё часто характерны не- симметричные берега: освещённые солнцем, как правило крутые (это связано с интенсивной эрозией при таянии снега), теневые – пологие. Площадь водосбора до 3 тыс. га. Балка впадает в долину реки.

Рис. 1. Схема соотношения ледниковых и водно-ледниковых форм материковых отложений

Долина реки – отличается от балки наличием постоянного водотока и связанной с ним формы рельефа – поймы.

Размеры оврагов и балок - до нескольких километров в длину, десятков метров в ширину и глубину.

В процессе чтения рельефа по топографической карте выделяют формы рельефа линейного расчленения (долинно-овражно-балочная сеть) и формы водораздельных междуречных водораздельных равнин.

К формам рельефа линейного расчленения относятся речные долины, овраги, балки, лощины, ложбины. Речные долины включают пойму, плоские поверхности и склоны речных террас. Поймы включают береговой (прирусловой) вал, плоскую поверхность центральной поймы и притеррасные старичные понижения и озёра (рис. 2, 3, 5.)

А Б

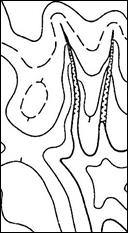

Рис. 2. Формы рельефа. А- изображение в натуре. Б – изображение на топографической карте

Рис 3.

А – Гидрографическая сеть: в – водораздельная линия; л – лощина; б – балка; д – долина реки. Б – Схематические поперечные профили элементов гидрографической сети: а – ложбина; б – лощина; г – долина реки.

Для определения степени вертикального и горизонтального расчленения рельефа используют легко читаемые по топографической карте условные линии в местах пересечения различных склонов – водораздельные и подошвенные линии, тальвеги и бровки (рис..4).

Рис. 4. Характерные линии рельефа: АА – водораздельная; ББ – тальвег; ВВ – подошвенная; ГГ – бровка.

|

|

1 – склон вогнутый в плане (стрелки указывают направление стока воды);

2 – склон выпуклый в плане;

3 – пойма и первая (надпойменная) терраса реки;

4 – пойма и коренная терраса;

5 – высокая (древняя) терраса реки, перекрытая делювиальным шлейфом;

6 – две балки с врезанными в их днища оврагами (восточная часть фрагмента карты) и пологий водораздел с двумя вершинами и седловиной между ними (западная часть карты).

Рис. 6. Отображение отрицательных форм рельефа на топографической карте: а – лощина; б – промоина; в – овраг; г – балка; д – западина; е – блюдца; ж – седловина; з – уступ