Чрескостный остеосинтез

Таза и вертлужной впадины

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Екатеринбург–2000

Аннотация

В работе представлены новые технологии применения чрескостного остеосинтеза у больных с переломами таза и вертлужной впадины с использованием разработанного в Уральском НИИ травматологии и ортопедии аппарата внешней фиксации на основе деталей аппарата Г.А. Илизарова, позволяющего проводить точную репозицию и надежную фиксацию фрагментов таза, индивидуализировать лечение пострадавших в зависимости от тяжести повреждений с возможностью раннего восстановления функции опорно-двигательного аппарата.

Методические рекомендации предназначены для травматологов-ортопедов.

Методические рекомендации составлены старшим научным сотрудником Уральского НИИ травматологии к.м.н. А. В. Рунковым.

Введение

Неуклонный рост в последние десятилетия количества пострадавших от тяжелой высокоэнергетической транспортной травмы, сопровождающейся повреждением таза и вертлужной впадины, обусловливает актуальность разработки и внедрения новых высокоэффективных способов лечения этой тяжелой патологии больных. Доля переломов костей таза составляет 1,7% среди всех переломов и увеличивается до 18,6% при политравме. У 5,9-20% больных переломы таза сопровождаются повреждениями вертлужной впадины. Несмотря на значительное количество неудовлетворительных исходов при традиционном консервативном лечении этой патологии, большинство больных с переломами таза и вертлужной впадины до настоящего времени лечатся методом скелетного вытяжения. Это связано с тем, что тяжелое общее состояние больного, из-за травматического шока и, нередко, повреждения внутренних органов, вынуждает отказаться от травматичных оперативных вмешательств.

Повышение эффективности лечения этой категории больных может быть достигнуто с разработкой малотравматичных методов точной репозиции и надежной фиксации отломков, позволяющей проводить раннее функциональное лечение. Этим задачам отвечает новое перспективное направление оперативного лечения повреждений таза и вертлужной впадины – метод чрескостного остеосинтеза аппаратом внешней фиксации, чему и посвящены настоящие методические рекомендации.

Описание метода

¨ Формула метода.

Метод лечения переломов таза и вертлужной впадины заключается в применении аппарата внешней фиксации с расширенными репозиционными и фиксационными возможностями (“Устройство внешней фиксации для лечения переломов тазовых костей”, патент РФ № 2128020 от 15.04.97.). Эффект достигается за счет применения стержней с анатомически обоснованными параметрами и формирования тазовой опоры аппарата из отдельных узлов – модулей, с соблюдением принципа раздельной фиксации каждого из отломков к отдельному репозиционному узлу. Особенности шарнирного соединения тазовой и бедренной опор позволяют создавать в процессе лечения переломов вертлужной впадины управляемые движения в тазобедренном суставе.

¨ Показания к применению метода.

· Стабильные переломы таза с двусторонним переломом лонной и седалищной костей со смещением отломков.

· Частично стабильные и нестабильные переломы костей таза.

· Переломы вертлужной впадины с нарушением конгруэнтности в тазобедренном суставе давностью до 3 недель.

¨ Противопоказания к применению метода

· Гнойно-воспалительные явления в области предполагаемого введения стержней.

· Общее тяжелое состояние больного, не связанное с повреждением таза.

¨ Материально-техническое обеспечение метода

Стандартный набор деталей аппарата Илизарова (регистрационный номер 82/1018 Государственного реестра РФ мед. изделий, разрешенных Минздравмедпромом России для применения в медицинской практике и выпускаемых серийно).

Рентгеновский аппарат (регистрационный номер 50/6 95/311 – 83 Государственного реестра РФ мед. изделий, разрешенных Минздравмедпромом России для применения в медицинской практике).

Технология использования метода

¨ Общие сведения об аппарате.

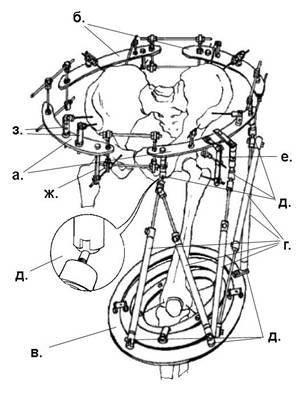

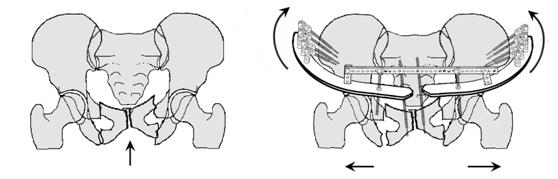

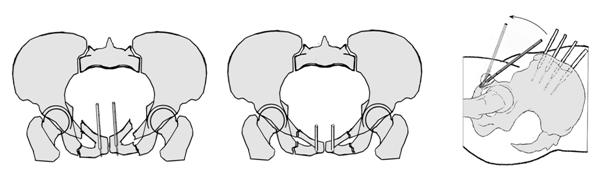

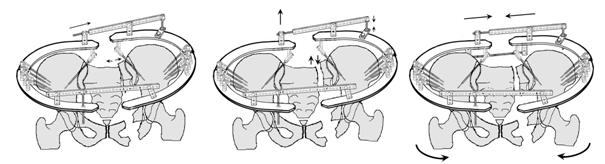

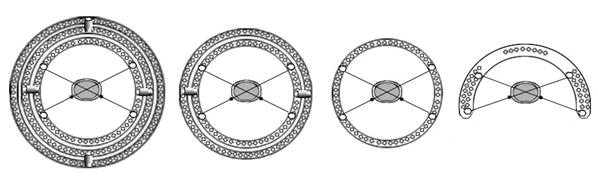

Базовая модель аппарата содержит тазовую и бедренную опоры, подвижно соединенные между собой с помощью шести шарниров, расположенных на концах трех параллельных дуг другу телескопических тяг соединительного узла [рис. 1].

Аппарат состоит из деталей комплекта для чрескостного остеосинтеза по Г. А. Илизарову. Погружные элементы аппарата – резьбовые стержни изготовлены из титанового сплава ВТ 14. Стержни переменного диаметра разработаны с учетом анатомических особенностей подвздошных костей, имеющих довольно массивные гребни с истончением кости в надвертлужной области. Тонкий конец стержня длиной 30 мм с диаметром 4 мм имеет упорную резьбу с шагом 2 мм, на остальной части стержня метрическая резьба М6. длина участка стержня с меньшим диаметром имеет протяженность 3 см.

|

| |||||

| ||||||

| ||||||

| рис. 1 Схема аппарата внешней фиксации для лечения переломов таза и возможные варианты компоновок: общий вид базовой модели (А); передние дуги тазовой опоры - (а); задние дуги тазовой опоры (б); бедренная опора (в); телескопические стержни соединительного узла (г); шаровидные шарниры соединительного узла (д); дополнительные репозиционные узлы (е, ж); кронштейны, на которых укреплены погружные элементы - стержни переменного диаметра - (з); упрощенные компоновки аппарата - (И,К,Л). |

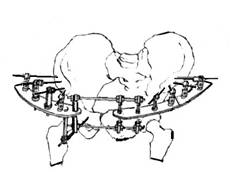

Тазовая опора базовой модели аппарата состоит из четырех полудуг, на которых укреплены стержни, введенные в кости таза. Оптимальные места введения погружных элементов - гребни и задние ости подвздошных костей, надвертлужная область, тело лонной кости [Рис. 2]. Подвижное соединение дуг тазовой опоры между собой позволяет раздельно управлять положением фиксированных к ним костей таза и проводить точную дозированную динамическую репозицию отломков.

|

| Рис. 2 Схема введения погружных элементов аппарата в безымянную кость. |

Управление положением отдельных небольших фрагментов тазовых костей, а также головки бедра производят с помощью стержней, введенных в эти фрагменты, которые закрепляют в дополнительных репозиционных узлах [рис. 1- е, ж], подвижно соединенных с одной из дуг тазовой опоры.

Модульный принцип построения тазовой опоры из отдельных дуг и репозиционных узлов – модулей позволяет индивидуализировать конструкцию аппарата в зависимости от текущих задач лечения. При стабильных и частично стабильных повреждениях таза применяют тазовую опору из двух передних дуг - «переднюю раму» [рис. 1 - И], при вертикально-нестабильных повреждениях таза - кольцевую [рис. 1 - К], при сопутствующем переломе вертлужной впадины дополнительно применяется бедренная опора в упрощенной [рис. 1 - Л] или полной компоновке.

¨ Техника операции.

Операцию чрескостного остеосинтеза таза производят под общей анестезией в положении больного на спине. При наложении кольцевой опоры на таз в процессе операции больного поворачивают на бок для введения стержней в задние отделы таза. При переломах вертлужной впадины или наличии передне-заднего смещения половины таза накладывают скелетное вытяжение за мыщелки бедра со стороны повреждения грузом 10 – 15 кг на стандартной шине Беллера.

· Остеосинтез при стабильных и частично стабильных переломах таза.

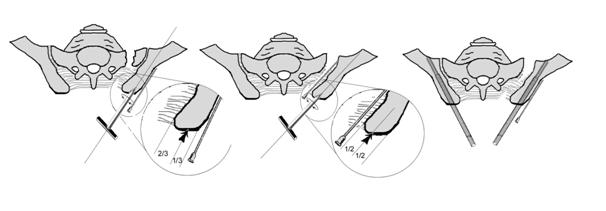

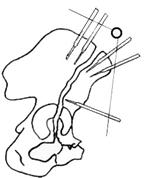

Сначала вводят стержни в крылья подвздошных костей, которые фиксируют на «передней опоре» тазовой опоры. Стержни переменного диаметра вводят в гребень подвздошной кости с таким расчетом, чтобы они не вышли за пределы компактного слоя [Рис. 3].

|

| Рис. 3 Схема расположения стержня в крыле подвздошной кости: правильное - (А) и неправильное (Б,В). |

Непосредственно вдоль внутренней поверхности подвздошной кости вводят инъекционную иглу или тонкую спицу, которая служит ориентиром для определения плоскости введения стержня [Рис. 4 - А]. Затем, отступя на 10 мм от передне-верхней ости и от внутреннего края гребня на 1/3 его толщины, делают разрез над гребнем подвздошной кости 10 – 15 мм. Далее шилом диаметром 6мм в кости формируют коническое углубление до 5 мм [Рис. 4 - Б]. Затем параллельно игле-ориентиру тонким шилом (диаметром 2мм) формируют канал глубиной 4-5см с легким наклоном в сторону тазобедренного сустава в плоскости крыла подвздошной кости [Рис. 4 - В].

|

| Рис. 4 Схема введения стержней в крыло подвздошной кости: введение ориентира, расположение точки введения шила (А); введение толстого шила (Б); введение тонкого шила (В); введение стержня переменного диаметра по сформированному каналу (Г). |

По сформированному каналу вращательными движениями вводят стержень переменного диаметра на глубину 4 - 5 см так, чтобы часть стержня большего диаметра вошла в кость на глубину 10 - 20 мм [Рис. 4 - Г]. Последующие стержни вводятся с интервалом 10 - 15 мм друг от друга, всего 4 - 5 стержней. Рану вокруг стержня ушивают без натяжения кожи. Для фиксации марлевой повязки используют резиновые пробки от флаконов с антибиотиками.

Введение тонкого конца стержня в кость по предварительно сформированному каналу не вызывает трещин и сколов, что предупреждает его выход за пределы компактного слоя. При этом часть стержня с диаметром 6мм входит в более массивные части кости гребней подвздошных костей на глубину до 15 мм. Применение стержней переменного диаметра в области крыла подвздошной кости значительно увеличивает рычаг фиксации за счет получения двух опорных точек стержня в толстой и тонкой части кости удаленных друг от друга более, чем на 3 см. При этом увеличивается также общая площадь контакта стержня с костью за счет более глубокого введения стержня. Сохранение диаметра наружной части стержня 6 мм позволяет снизить потери репозиционных усилий при передаче их от аппарата к кости за счет меньшей упругой деформации погружного элемента. Для надежной фиксации крыла подвздошной кости обычно достаточно 4 стержней.

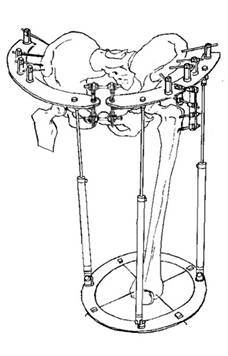

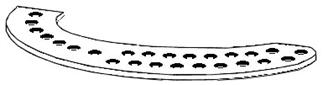

Переднюю тазовую опору компонуют из двух полудуг - укороченных бедренных дуг аппарата Г. А. Илизарова [Рис. 5 - А]. Стержни фиксируют к опорам с помощью кронштейнов [Рис. 5 - Б]. Опоры располагают параллельно оси проходящей через передне-верхнюю и задне-верхнюю ости подвздошной кости [Рис. 6 ].

|

| ||

| |||

| Рис. 5 Полудуга тазовой опоры (А) и варианты фиксации стержней с помощью кронштейнов (Б); | Рис. 6 Схема расположения тазовой опоры относительно костных ориентиров. | ||

Ориентация опор в горизонтальной плоскости и способ их соединения зависит от вида повреждения таза и направления смещения фрагментов. Фиксацию стержней к опоре производят с гиперкоррекцией исходя от предполагаемого перемещения половин таза во время репозиции.

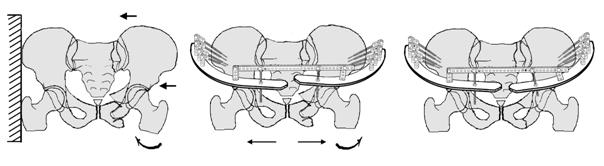

· Закрытая репозиция в аппарате при стабильных повреждениях таза.

При стабильных повреждениях таза сохранен связочный комплекс задних отделов таза, задние и передние крестцово-подвздошные связки, крестцово-седалищные связки. Подвздошные кости остаются неподвижными относительно крестца. Основными повреждениями, требующими репозиции в данных случаях, являются переломы со смещением передних отделов таза, например, двусторонние переломы седалищной и лонной костей [Рис. 7 - А].

| |||

| Рис. 7 Схема стабильного перелома костей таза: двусторонний перелом лонной и седалищной костей со смещением (А); после наложения аппарата создается диастаз между отломками путем разведения полудуг (Б). |

Формируют «переднюю раму» тазовой опоры. Затем в тело лонной кости с одной или с двух сторон вводят дополнительный стержень, который фиксируется после устранения смещения к тазовой опоре. Введение стержней в лонную кость контролируют с помощью электронно-оптического преобразователя (ЭОПа) по двум проекциям. Точка введения находится на расстоянии 5-7 мм от внутреннего края лонной кости и на таком же расстоянии от края лонного сочленения. Параллельно лонному сочленению формируется канал с помощью шила, по которому стержень вводят до выхода за пределы нижнего края лонной кости на 2 – 3 мм.

Для репозиции фрагментов крылья подвздошных костей максимально разводят для образования диастаза на уровне перелома [Рис. 7 - Б]. Так как смещение отломков, как правило, включает в себя ротационный компонент, стержень введенный в лонную кость поворачивают кпереди или кзади [Рис. 8], затем устраняют смещение по высоте.

| ||

| Рис. 8 Схема устранения ротационного смещения лонных костей с помощью стержней введенных в лонные кости: схема косой рентгенологической проекции до и после репозиции (А,Б), схема устранения внутренней ротации фрагментов лонной кости - вид в боковой проекции (В). |

После этого полудуги тазовой опоры с помощью резьбовых тяг сводят между собой для создания компрессии на уровне перелома, аппарат стабилизируют.

¨ Закрытая репозиция в аппарате при частично стабильных повреждениях таза.

При частично стабильных повреждениях тазового кольца частично сохраняются связки заднего отдела таза, отсутствует вертикальное смещение половины таза и достаточная стабильность в этих случаях может быть обеспечена фиксацией только передних отделов таза.

· Репозиция при повреждении типа «открытая книга».

При частично стабильных переломах типа «открытая книга» происходит разрыв передних крестцово-подвздошных связок и в некоторых случаях крестцово-седалищной связки, которые сопровождаются повреждением в передних отделах таза в виде переломов лонной и седалищной костей или разрыва лонного сочленения. При этом половина таза смещается кнаружи и кзади с увеличением общего объема таза [Рис. 9 - А].

|

| Рис. 9 Схема репозиции при одностороннем повреждении таза типа «открытая книга»: схема повреждения, разрыв лонного и крестцово-подвздошного сочленений (А); наложен аппарат внешней фиксации «передняя рама» с гиперкоррекцией для репозиции наклоном тазовой опоры (Б); поддерживающая компрессия (В). |

Накладывают тазовую опору с наклоном полудуг друг к другу с углом открытым кверху 10 –15° [Рис. 9 – Б], под контролем ЭОПа производят одномоментную репозицию фрагментов путем выравнивания положения опор относительно друг друга [Рис. 9 - В].

· Репозиция при повреждении типа «боковое сдавление».

При частично стабильных переломах от бокового сдавления происходит повреждение передних отделов таза в виде разрыва лонного сочленения или перелома лонной и седалищной кости с захождением фрагментов друг за друга. При дальнейшем воздействии травмирующей силы происходит вдавливание боковой массы крестца, или вертикальный перелом задних отделов подвздошной кости. При этом связки крестцово-подвздошного сочленения остаются неповрежденными, а половина таза смещается кнутри и кзади. Общий объема таза не увеличивается [Рис. 10 - А].

Первым этапом накладывают опоры на крылья подвздошных костей располагая эти опоры под углом 10-15° друг к другу и открытым книзу. Затем разводят крылья таза на 2-3 см, выравнивают положение полудуг с помощью резьбовых тяг, при котором происходит репозиция фрагментов. Аппарат стабилизируют после полной репозиции [Рис. 10 Б,В].

|

| Рис. 10 Схема репозиции при одностороннем повреждении таза типа «боковое сдавление»: схема повреждения, ипсилатеральный перелом лонной и седалищной кости, вдавленный перелом боковой массы крестца частичное повреждение крестцово-подвздошного сочленения (А); наложен аппарат внешней фиксации «передняя рама» с гиперкоррекцией для репозиции наклоном тазовой опоры (Б); стабилизация аппарата (В). |

¨ Остеосинтез при нестабильных переломах таза.

При нестабильных переломах таза полностью нарушается целостность заднего костно-связочного комплекса таза. Имеется вертикальное смещение половин тазового кольца с растяжением или разрывом корешков крестцового сплетения, повреждением диафрагмы таза. При этом возможны разрывы внутренних органов: повреждения мочевого пузыря, влагалища, прямой кишки. Фиксация и репозиция только передних отделов таза при этой травме не восстанавливает анатомические взаимоотношения в задних отделах тазового кольца, и не обеспечивает достаточной стабильности для ранней активизации больного. Необходимым условием успешного лечения данного повреждения является ранняя репозиция и фиксация задних отделов таза.

При одностороннем повреждении [Рис. 11 - А] после устранения грубых смещений скелетным вытяжением накладывают «переднюю раму» аппарата с жесткой фиксацией крыльев подвздошных костей [Рис. 11 – Б,В].

| ||

| Рис. 11 Чрескостный остеосинтез при нестабильных повреждения таза: схема первичного смещения (А), схема наложения передней опоры аппарата при скелетной тяге за мыщелки бедра (Б), закрепление достигнутой репозиции зажимом шарниров и установкой дополнительных резьбовых тяг перед поворотом больного на бок (В). |

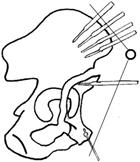

После поворота больного на бок, таким образом, чтобы тазовая опора располагалась в нише ортопедического стола, передние полудуги соединяют с задними с образованием кольцевой тазовой опоры. Пальпаторно определяют задне-верхние ости подвздошных костей, на уровне которых параоссально вводится игла-ориентир. Затем параллельно игле в кости формируют канал, по которому вводят стержень до выхода за пределы подвздошной кости на 1-2 мм [Рис. 12]. В каждую подвздошную кость обычно вводят по одному стержню, у тучных больных и при больших смещениях от задне-верхней до задне-нижней ости подвздошной кости может быть введено до 3 стержней. Стержни фиксируют с помощью кронштейнов к соответствующим им дугам аппарата.

| ||

| Рис. 12 Схема введения стержней в задние отделы подвздошной кости: определение направления введения стержня с помощью параоссально расположенной метки-ориентира (А,Б), правильно введенные стержни (В). |

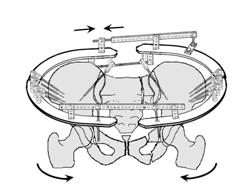

Задние дуги соединяют между собой с помощью пластин и резьбовых тяг с возможностью дальнейшей коррекции остаточных смещений половины таза. Для этого сначала разводят опоры друг от друга до получения диастаза [Рис. 13 - А], затем низводят половину таза в вертикальном и передне-заднем направлении [Рис. 13 - Б]. После рентгенконтроля в двух проекциях производят сведение задних и передних отделов таза [Рис. 13 - В].

|

| Рис. 13 Схема чрескостного остеосинтеза при нестабильных повреждения таза: растяжение половин таза в кольцевой опоре (А), схема вертикального перемещения половины таза (Б), сдавление тазового кольца с устранением ротационных смещений (В). |

|

| рис. 14 Схема поддерживающей компрессии в аппарате. |

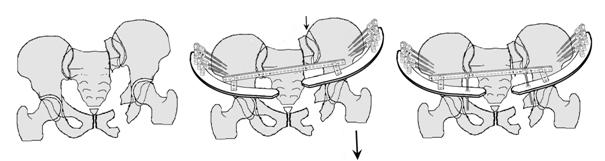

После достижения репозиции создается поддерживающая компрессия на заднем и переднем полукольцах таза аппарата [рис. 14].

¨ Остеосинтез при переломах вертлужной впадины.

Первым этапом производят восстановление конфигурации тазового кольца с помощью перемещения дуг тазовой опоры относительно друг друга согласно приведенным выше технологиям. Закрытую репозицию перелома осуществляют под контролем ЭОПа или рентгенографии.

|

|

| Рис. 15 Схема фиксации высокого перелома передней колонны вертлужной впадины. | Рис. 16. Схема фиксации низкого перелома передней колонны вертлужной впадины. |

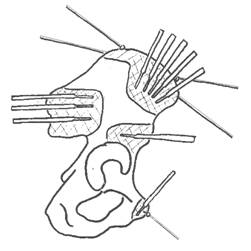

При переломе передней колонны вертлужной впадины линия излома может переходить на крыло подвздошной кости. В этих случаях два стержня обязательно вводят в неповрежденные отделы подвздошной кости ближе к крестцу. Фрагмент передней колонны фиксируется отдельно, после предварительной репозиции [Рис. 15, Рис. 16].

Для фиксации тазобедренного сустава или управления положением бедра формируют бедренную опору аппарата, в которой закрепляют две перекрестных спицы с упорами встречно, введенные в дистальный метафиз бедра, отступя 1-2 см от верхнего полюса надколенника.

| ||

| Рис. 17 Варианты бедренной опоры: для создания движений в двух плоскостях (А), для создания движений в одной плоскости (Б), при неподвижной фиксации (В,Г). |

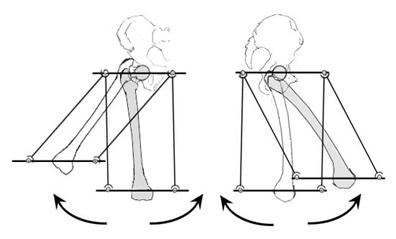

Для создания движений в тазобедренном суставе в двух плоскостях бедренная опора формируется из трех колец, которые соединены друг с другом посредством шарниров, оси вращения которых взаимно перпендикулярны [Рис. 17 - А] и проходят через центр бедренной кости. Спицы крепятся и натягиваются на внутреннем кольце. При создании подвижности в одной плоскости опора формируется из двух колец, соединенных шарнирами [Рис. 17 - Б]. При фиксационном варианте аппарата применяется обычная опора из кольца или бедренной дуги малого диаметра [Рис. 17- В,Г].

Сформированные тазовую и бедренную опоры с помощью шарниров и телескопических стержней соединяют друг с другом, фиксируя бедро в функционально выгодном положении с созданием тракции на уровне тазобедренного сустава.

При варианте монтажа аппарата с созданием подвижности в тазобедренном суставе телескопические стержни соединительного узла должны быть одинаковой длины и расположены параллельно оси конечности. Центр вращения головки бедра должен быть в одной плоскости с верхними шарнирами [Рис. 18]. Нижние шарниры располагают на наружном кольце бедренной опоры. Верхние шарниры крепятся на коротких телескопических стержнях, присоединенных к кольцевой тазовой опоре.

| Рис. 18 Принципиальная схема осуществления контролируемых движений в тазобедренном суставе: отведение, приведение (А), сгибание, разгибание (Б). |

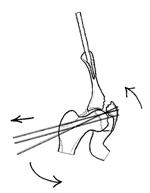

Перемещение отломков вертлужной впадины при простых переломах, когда имеется один большой фрагмент, производят за счет натяжения соответствующей части капсулы тазобедренного сустава тягой за бедро [ Рис. 19 ].

|

|

| Рис. 19 Схема репозиции перелома таза и вертлужной впадины перемещением опор и тягой за бедро: до репозиции (а), после репозиции (б). |

При смещении задней колонны вертлужной впадины тягу производят в положении максимальной внутренней ротации. При смещении передней колонны бедро максимально отводят в положении сгибания до 90 градусов и максимальной ротации кнаружи. При сложных переломах со смещением разобщенных друг от друга, как задней, так и передней колонны (Т-образные и двухколонные переломы) применяется поочередная репозиция и фиксация колонн вертлужной впадины. Сначала с помощью стержней и соответствующей тяги за бедро вправляют и фиксируют переднюю колонну, после чего меняют направление тяги для вправления задней колонны.

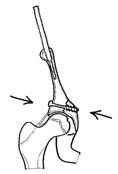

Для передачи репозиционных усилий непосредственно к отломку, головку бедренной кости, и смещенный костный фрагмент вертлужной впадины фиксируют друг к другу спицами, формируя «единый блок» (заявка на изобретение № 98105001). Используя временный репозиционный стержень, введенный в вертельную область, производят перемещение бедра и фиксированных к нему отломков в необходимом направлении. После достижения репозиции отломки фиксируют между собой стержнями, спицами или винтом, который вводят под контролем ЭОПа через небольшой разрез (10 – 15 мм), после чего репозиционные спицы удаляют и бедру придают физиологически выгодное положение [Рис. 20] – 160 градусов сгибания в тазобедренном суставе при 90 градусов к биспинальной линии и нейтральной ротации бедра.

|

|

| Рис. 20 Схема репозиции отломков вертлужной впадины в аппарате внешней фиксации "единым блоком": До и после манипуляции (А,Б), внутренняя фиксация перелома чрескожно введенным винтом (В). | ||