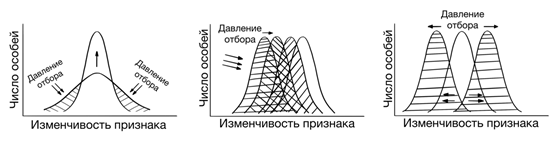

· стабилизирующий отбор — форма естественного отбора, при котором действие направлено против особей, имеющих крайние отклонения от средней нормы, в пользу особей со средней выраженностью признака.

Происходит при постоянных условиях окружающей среды.

Понятие стабилизирующего отбора ввел в науку и проанализировал И. И. Шмальгаузен.

Примеры:

· сохранение особей со средней плодовитостью. Чем больше птенцов или детенышей в гнезде, тем труднее их выкормить, тем каждый из них меньше и слабее. Малое количество птенцов ведет к уменьшению количества потомков с родительскими признаками. В результате наиболее приспособленными оказываются особи со средней плодовитостью;

· выживание детенышей со средним весом. У млекопитающих новорожденные с очень низким и очень высоким весом чаще погибают при рождении или в первые недели жизни, чем новорожденные со средним весом;

· сохранение реликтовых видов: латимерии, галапагосских черепах, гаттерии и др.

· движущий отбор — форма естественного отбора, благоприятствующая только одному направлению изменений признака и не поддерживающая все остальные.

В результате в популяции от поколения к поколению происходит сдвиг средней величины признака в определенном направлении.

Движущий отбор осуществляется при изменении окружающей среды или при приспособлении к новым условиям при расширении ареала. Он сохраняет наследственные изменения в определенном направлении, перемещая соответственно и норму реакции.

Примеры:

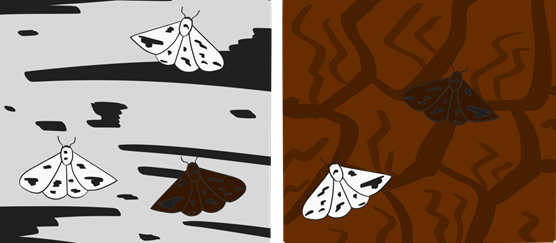

«Индустриальный меланизм английских бабочек»: резкое повышение доли меланистических (имеющих темную окраску) особей в тех популяциях бабочек, которые обитают в промышленных районах. Из-за промышленного воздействия стволы деревьев значительно потемнели, а также погибли светлые лишайники, из-за чего светлые бабочки стали лучше видны для птиц. В XX в. в ряде районов доля темноокрашенных бабочек достигла 95 %, в то время как впервые темная бабочка была отловлена в 1848 г.

|

|

В природе процесс идет медленно: у позвоночных — около полумиллиона лет.

Искусственный отбор является, по сути, ускоренным движущим отбором. Чтобы вывести новую породу кур, требуется 3 — 6 лет, а чтобы получить расу (форму) насекомых, устойчивых к ядохимикатам, достаточно обработать поле и среди массы погибших насекомых найти единицы выживших. От них и возьмет свое начало новая форма.

Провеивая семена культурных злаков, человек отделял семена сорняка погремка большого, у которых было крыло. В результате изменчивости на полях остались сорняки с бескрылыми семенами, т. к. их отвеять было невозможно, они оставались в семенном материале и размножались в посев.

· дизруптивный (разрывающий) отбор — форма естественного отбора, благоприятствующая двум или нескольким направлениям изменчивости, но не благоприятствующая промежуточному состоянию признака.

При действии дизруптивного отбора внутри популяции возникает полиморфизм — несколько отчетливо различающихся фенотипических форм. При снижении возможности скрещивания между такими популяциями в результате изоляции друг от друга происходит их дальнейшая дивергенция (расхождение признаков), вплоть до обособления в качестве новых видов.

Иногда дизруптивный отбор рассматривают как частный случай движущего отбора, поскольку обе эти формы отбора приводят к изменению фенотипического облика популяций в противоположность стабилизирующему отбору.

|

|

Примеры.

Мальки окуней питаются мальками других видов рыб. При отсутствии корма, необходимого для подрастающей молоди, в популяции окуней могут сохраниться только «карлики» (особи с резко замедленным ростом, которые длительное время могут питаться планктонными ракообразными) и «гиганты» (особи, способные уже к концу первого года жизни питаться мальками окуней своего же поколения). При такой ситуации в водоеме в течение ряда лет в результате дизруптивного отбора возможно формирование двух рас окуней — «гигантов» и «карликов».

Примером дизруптивного отбора является образование двух рас у погремка большого на сенокосных лугах. В нормальных условиях сроки цветения и созревания семян у этого растения покрывают все лето. Но на сенокосных лугах семена дают преимущественно те растения, которые успевают отцвести и созреть либо до периода покоса, либо цветут в конце лета, после покоса. В результате образуются две расы погремка — ранне- и позднецветущая.