— Конечно, знаю.

— А чтобы знать это, нужно ли тебе представлять их положение, воссоздавать в памяти их вид?

— Вовсе нет, я их просто ощущаю.

— Вот так же и я ощущаю уравнения, — сказал он с удовлетворением.

Я ушел от него с твердым убеждением, что в область математики, в которой он живет, мне, наверное, никогда не удастся проникнуть. Но вот удивительно: Руделик помог мне не думать о моем сне. Руделик помог мне, а ни Амета, ни Зорин не могли этого сделать. Почему?

Я неясно понимал, что пилоты спокойны только потому, что подавляют те же тревоги, которые терзают и меня. А Руделик, поглощенный работой, вообще никаких тревог не испытывает. Как же я завидовал ему, погруженному в свои математические заботы!

В это время в глубине коридора появился какой-то человек. Он прошел мимо меня и исчез за углом. Скоро умолк звук его шагов; в коридоре слышалось лишь пение детей, доносившееся из парка. Они пели «Кукушку».

Я хотел вернуться мыслями к Руделику, но что-то мешало мне. Что мог искать там, в этом тупике, человек, который прошел мимо меня? Я несколько мгновений прислушивался: всюду было тихо. Затем я пошел к повороту. Там, в полумраке у стальной стены, прижавшись лбом к металлу, стоял человек. Подойдя ближе, я узнал его: это был Диоклес. В тишине отчетливо доносилось отдаленное пение «Кукушки».

— Что ты тут делаешь?

Он даже не вздрогнул. Я положил руку ему на плечо. Он словно окаменел. Охваченный внезапной тревогой, я схватил его за плечи и попытался оторвать от стены. Он стал сопротивляться. Вдруг я увидел его лицо, лишенное выражения и спокойное. У меня опустились руки.

— Диоклес!

Он молчал.

— Ради бога, Диоклес, ответь: что с тобой? Может быть, тебе что-нибудь нужно?

— Уйди.

Я внезапно понял, что этот конец коридора — самый последний на корме. Он обращен к Полярной звезде и, значит, ближе всего к Земле. Ближе на несколько десятков метров: что это значило по сравнению со световыми годами, отделявшими нас от нее! Я рассмеялся бы, если бы мне не хотелось плакать.

— Диоклес! — попытался я еще раз увести его.

— Нет!

Этот возглас не был простым отказом от помощи; он относился не только ко мне, но и ко всему кораблю, к каждому члену экипажа, он был брошен в лицо всему существующему. Мной овладело ощущение ночного кошмара. Я повернулся и пошел прочь по длинному коридору все быстрее, почти убегая. А за мной гналась «Кукушка» — детская песенка.

Об этом событии я не решился рассказать никому.

После обеда я отправился — на этот раз уже намеренно — на нулевой ярус. Мое подозрение подтвердилось: там, где сходятся коридоры, я застал пять или шесть человек. Они всматривались в глубь люка, как бы загипнотизированные матовым отблеском броневого щита. При звуке моих шагов (я нарочно старался ступать громче) они медленно разошлись в разные стороны. Это показалось мне очень странным; я отправился к Тер-Хаару и рассказал ему обо всем. Он долго молчал, не желая сразу высказывать свое мнение, но под моим нажимом — а я не без основания считал, что он может сказать что-нибудь по этому вопросу, — ответил:

— Это трудно определить; у нас нет слов для обозначения таких явлений. В древности эту группу назвали бы «толпой».

— Толпой, — повторил я. — В этом есть что-нибудь общее с так называемой армией?

— Нет, ничего общего: армия — это понятие, скорее противоположное толпе; она была формой известной организации, в то время как толпа представляет собой неорганизованное скопище большого количества людей.

— Позволь, но там было всего лишь…

— Это ничего не значит. Раньше, доктор, люди не были такими разумными, как теперь. Когда они подчинялись внезапным импульсам, они переставали руководствоваться разумом. Наши современники обладают таким высокоразвитым чувством ответственности за собственные поступки, что никогда не подчинятся ничьей воле без внутреннего согласия, вытекающего из понимания обстановки. Раньше же, в необычных, опасных для жизни обстоятельствах, например во время стихийного бедствия, охваченная паникой толпа была способна даже на преступление…

— Что значит — «преступление»? — спросил я. Тер-Хаар потер лоб, улыбнулся как бы нехотя и сказал:

— Ах, по сути дела это все, вероятно, лишь мои непродуманные гипотезы… пожалуй, я ошибаюсь: у нас слишком мало фактов, чтобы выводить из них теорию. Впрочем, ты же знаешь, что я немного помешан на истории и стремлюсь подходить ко всему с ее меркой.

На этом наша беседа прервалась. Вернувшись к себе, я хотел продумать то, о чем рассказал мне Тер-Хаар. Я решил связаться с трионовой библиотекой и прочитать какое-нибудь историческое исследование о толпе, но не сумел разъяснить автоматам, что мне нужно, поэтому мое намерение осталось невыполненным.

Прошел день, затем другой. Ничего особенного не случилось. Мы решили, что кризис, вызванный ускорением, миновал; однако события, которые произошли в дальнейшем, показали, как глубоко мы заблуждались. На другой день в полдень ко мне ворвался Нильс; уже с порога он закричал:

— Доктор! Нечто необычайное! Пойдем скорей со мной!

— Что случилось?

Я подбежал к столику, на котором всегда лежал чемоданчик с инструментами и медикаментами.

— Нет, не то, — сказал юноша уже спокойнее. — Кто-то выключил видео в парке; скажу тебе — это отвратительное зрелище! Там уже собралось много народу, идем!

Я пошел, вернее побежал за ним: своим возбуждением он заразил и меня.

Мы спустились вниз. Пройдя сквозь завесу из вьющихся растений, я остановился как вкопанный.

На первом плане ничего не изменилось: за цветочными клумбами вздымала свою черную гриву канадская ель, дальше виднелись скалы над ручьем и глинистый холмик с беседкой, но на этом все кончалось. Несколько десятков метров камня, земли и растений упирались в голую металлическую стену, уже не прикрытую миражем безграничных просторов. Неподвижно, словно неживые, стояли деревья, освещенные мутно-желтым светом электроламп, дальше — железные стены и плоский потолок. Голубое небо исчезло без следа, воздух был нагрет и неподвижен, как мертвый, ни малейшее дыхание ветерка не касалось ветвей.

Посреди сада собралось несколько десятков человек, всматривавшихся в эти ужасные по своей выразительности обломки миража. Разрывая завесу плюща, вбежал Ирьола, рассерженный, со сжатыми губами, за ним бежали несколько видеопластиков. Они поднялись наверх. Мгновение спустя воцарился полный мрак: видеопластики выключили свет, чтобы вновь пустить в ход свою аппаратуру. И тогда случилось самое худшее: во мраке раздался крик:

— Долой этот обман! Пусть все останется как есть! Будем смотреть на железные стены, довольно этой вечной лжи!

Последовала минута глухого молчания — и вдруг засверкало солнце, над головами появилось голубое небо, по которому плыли белые облака. Благоухающий, прохладный ветерок коснулся наших лиц, а маленький кусочек земли, на котором мы стояли, расширился во все стороны и зазеленел до самого горизонта. Люди вопросительно смотрели друг на друга, как бы стараясь найти того, кто кричал во мраке, но никто не осмелился сказать ни слова. Хотя небо и краски сада были воскрешены, мы в молчании поодиночке уходили отсюда.

Теперь было уже совершенно ясно: что-то должно случиться. Однако предпринять что-нибудь заранее было невозможно, поскольку опасность лишь висела в воздухе и никто не знал, против чего следовало бороться. Было внесено предложение выключить двигатели (из запланированного ускорения в семь тысяч километров в секунду мы пока достигли лишь двух тысяч восьмисот), но астро-навигаторы решили, что это значило бы отступить перед неизвестностью.

— Пусть произойдет самое худшее, — сказал Тер-Аконян, как бы отвечая на слова, сказанные Трегубом два года назад, — пусть оно произойдет, тогда мы будем бороться, иначе мы находились бы в постоянном неведении. Лучше знать самое плохое.

Прошло пять дней напряженного, молчаливого ожидания. Однако ничего не происходило. Двигатели, в том числе два запасных, продолжали ускорять движение ракеты, все группы работали нормально, состоялся концерт, и я начал убеждать себя в том, что врачи и астронавигаторы, как и все другие, испытывая на себе вредное влияние путешествия, раздувают пустяки и пасуют перед мнимыми опасностями.

На шестой день после событий в саду у нас в больнице были тяжелые роды. Жизнь новорожденного висела на волоске, и два часа я не отходил от его кроватки, у которой работал пульсатор, подающий кислород для дыхания, Это занятие так поглотило меня, что я совсем забыл о недавних событиях. Но, когда, утомленный до предела, я мыл руки в умывальнике, отгороженном фаянсовой перегородкой, в зеркале я увидел свое лицо с лихорадочно блестевшими глазами и почувствовал непонятную тревогу. Я попросил Анну остаться при роженице и, сбросив запачканный кровью больничный халат, выбежал из зала. Лифт спустил меня на нулевой ярус. Увидев освещенный лампами пустой коридор, я облегченно вздохнул.

«Глупец, — сказал я себе, — ты позволяешь каким-то призракам преследовать себя!» — но тем не менее продолжал идти дальше. У поворота я услышал голоса; их звук, как хлыстом, подстегнул меня. В несколько прыжков я подбежал к полукруглому преддверию люка.

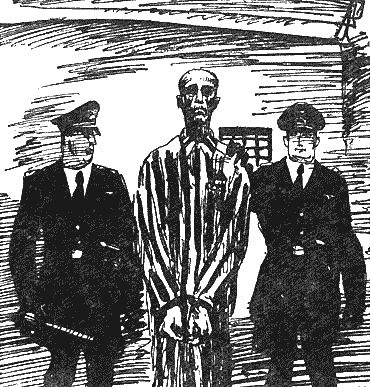

Там, тесно сбившись, стояла спиной ко мне толпа людей. Она напирала на человека, преграждавшего ей путь. Кругом царило полное молчание, лишь раздавалось тяжелое дыхание, как при борьбе. В одном из стоявших ко мне ближе всех я узнал Диоклеса.

— Что тут происходит? — с трудом спросил я. Никто мне не ответил. Кто-то из толпы посмотрел на меня, — его глаза показались мне совсем белыми. Потом послышался сдавленный, охваченный внутренней дрожью голос:

— Хотим выйти!

— Там пустота! — воскликнул человек, стоявший лицом к толпе.

Я узнал его: это был Ирьола.

— Пусти нас! — закричало несколько голосов сразу.

— Безумцы! — воскликнул Ирьола. — Там смерть! Слышите! Смерть!

— Там свобода! — отозвался эхом кто-то из толпы. А Диоклес — это был он — крикнул:

— Ты не имеешь права останавливать нас!

Ирьолу толкнули, он отступил в глубь люка. На фоне освещенной плиты резко выделялся его темный силуэт. Он кричал, и его голос, искажаемый эхом, гремел:

— Опомнитесь, что вы делаете?

В ответ слышалось лишь сдавленное дыхание. Ирьола раскинул руки, тщетно пытаясь закрыть путь к выходу. Толпа все напирала. Инженер уже касался спиной стальной плиты, отливавшей металлическим блеском.

— Стойте! — крикнул в отчаянии Ирьола. Несколько рук потянулись к залитой светом нише, где находился механизм замков. Ирьола рванулся, оттолкнул напиравших, наклонился и, выхватив из-за пояса маленький черный аппарат, отчаянно крикнул:

— Блокирую автоматы!

Коммунисты

Кто из нас замечает автоматы? Кто отдает себе отчет в их существовании, вездесущем и необходимом, как воздух для легких и опора под ногами? Когда-то давно людей тревожила мысль, что автоматы могут восстать против человека; сегодня такое мнение могло бы показаться лишь кошмаром умалишенного.

Можем ли мы создавать автоматы для целей истребления? Конечно, но с таким же успехом мы можем разрушать собственные города, вызывать землетрясения, прививать себе болезни. Каждое творение человека может быть использовано для его гибели; так было когда-то, в эпоху варварских цивилизаций. Однако мы живем не для того, чтобы уничтожать, а для того, чтобы развивать и поддерживать жизнь, и этой единственной цели служат наши автоматы.

При подготовке первой межзвездной экспедиции перед учеными встала исключительно трудная проблема. Огромная скорость корабля могла тяжело отразиться на нормальной работе человеческого рассудка. У более слабых, неспособных противостоять этому вредному влиянию, могли возникнуть психические расстройства и тогда они стали бы отдавать автоматам неправильные или даже пагубные приказы. Подобную возможность нужно было исключить. Для этой цели была создана специальная система устройств, которые могли заблокировать все автоматы «Геи». Ею заведовали руководители экспедиции, вполне сознававшие огромную ответственность, которая, была на них возложена.

К этому средству они могли прибегнуть лишь в исключительных случаях, когда никаким другим способом нельзя было овладеть положением. Это было очень опасно: автоматы всегда были покорны человеку. Поэтому толпа у люка замерла, услышав страшные слова Ирьолы, и несколько десятков секунд стояла в оцепенении, освещаемая желтым светом ламп. Вдруг тишину нарушил свист: в раскрытых дверях подошедшего лифта стоял Тер-Хаар.

Ссутулившись, он двинулся через онемевшую толпу, словно шел сквозь пустое пространство. Те, в кого он упирался взглядом, уступали ему дорогу, но за его спиной толпа смыкалась вновь. Тер-Хаар подошел к нише и стал на пороге двери. Его фигура возвышалась над всеми. Он заговорил почти шепотом, но кругом стояла такая тишина, словно все перестали дышать. Глаза всех были обращены на темную фигуру, окаймленную падающим на нее сзади желтым светом. Голос его медленно нарастал и гулко разносился в пустом пространстве:

— Вы собираетесь погибнуть. Прошу вас, уделите мне десять минут вашей жизни. Потом мы — я и он — отойдем, и вы сделаете то, что хотите. Никто не осмелится помешать вам. Даю вам в этом слово.

Он помолчал несколько мгновений.

— Почти тысяча двести лет назад в городе Берлине жил человек, по имени Мартин. Это было то время, когда его государство провозгласило, что более слабые народы должны быть истреблены или обращены в рабов. Мартин был рабочим стеклозавода. Он был одним из многих и делал то, что делают теперь машины: своими легкими выдувал раскаленное стекло. Но это был человек, а не машина, у него были родители, брат, любимая девушка. Он понимал, что отвечает за всех людей на земле, за судьбу тех, кого убивают, и тех, кто убивает, за близких и далеких. Мартин был коммунистом. Государство преследовало и убивало коммунистов, поэтому они должны были скрываться. Тайной страже, которую называли «гестапо», удалось схватить его. Мартин был членом организационного бюро партии и знал фамилии и адреса многих товарищей. От него потребовали, чтобы он выдал их. Он молчал. Его подвергли истязаниям. Он много раз обливался кровью. Его вновь приводили в чувство. Он молчал. С переломанными ребрами и внутренностями, отбитыми ударами палок, он был положен в госпиталь. Его стали лечить, вернули ему силы и вновь стали бить его, но он продолжал молчать. Его допрашивали ночью и днем, будили ярким светом, задавали коварные вопросы. Все было напрасно. Тогда его освободили, чтобы, идя по его следам, схватить других коммунистов. Он понимал это и безвыходно сидел дома. Когда у него не стало пищи, он решил вернуться на завод. Но там для него не нашлось работы. Он искал ее в других местах, но его никуда не принимали. Голодный, исхудалый, он бродил по городу, но не зашел ни к кому из товарищей: он знал, что за ним следят.

Его еще раз арестовали и применили новый метод. Мартину дали отдельную чистую комнату, хорошо кормили его и лечили. Выезжая для проведения арестов, гестаповцы брали его с собой; создавалось впечатление, что это он привел их. Его заставляли присутствовать при истязаниях, которым подвергались арестованные товарищи, ставили у дверей камеры, куда приводили измученных заключенных. Им говорили, чтобы они признались, потому что за дверями стоит их товарищ, который уже все рассказал. Когда он кричал тем, кого проводили мимо него, что находится в таком же положении, как и они, гестаповцы делали вид, что это один из моментов сознательно разыгрываемой комедии.

В этот период членов коммунистической партии истребляли, работа ее непрерывно нарушалась, и надо было избегать каждого, кого коснулось подозрение в измене. Листовки коммунистов начали предостерегать от связи с Мартином. Гестаповцы показывали их ему. Потом, ни о чем не спрашивая, его выпустили на свободу. Несколько месяцев спустя Мартин попытался осторожно установить связи с товарищами, но никто не хотел сближаться с ним. Тогда он пошел к брату, но тот не впустил его к себе. Беседа состоялась через закрытые двери. Родители также отказались от него. Мать дала ему хлеба и больше ничего. Он вновь попытался найти работу, но безуспешно.

Его арестовали в третий раз, и высокий сановник гестапо сказал ему: «Послушай, твое молчание уже бессмысленно. Товарищи давно считают тебя подлецом и изменником. Ни один из них не хочет знать о тебе. При первом же случае они убьют тебя, как бешеную собаку. Сжалься над собой, скажи».

Однако Мартин молчал. Тогда его еще раз освободили, и он ходил голодный по городу. Какой-то незнакомый человек, встреченный им однажды вечером, привел его к себе на квартиру, дал поесть, напоил водкой, потом ласково объяснил ему, что теперь уже все равно, будет ли он говорить или нет: если он не скажет, то будет убит, однако смерть ему уже не поможет, он все равно погибнет с клеймом предателя. Но Мартин молчал. Этот незнакомый человек отвел его в тюрьму.

В одну январскую ночь, через два года после ареста, его вывели из камеры и в каменном подвале пустили пулю в затылок. Перед смертью, услышав шаги тех, кто шел убивать его, он встал и на стене камеры нацарапал слова: «Товарищи, я…» Больше он не успел написать ничего, кроме этих двух слов, которыми он прервал свое долголетнее молчание; его тело сгорело в одной из огромных известковых ям.

Остались лишь документы гестапо, которые во время начавшейся позднее войны были запрятаны в подземелье в одной из тюрем. Из этих документов периода позднего империализма мы, историки, почерпнули кое-что. В частности, мы прочитали в них историю немецкого коммуниста Мартина.

Этого человека мучили, избивали — он молчал. Молчал, когда от него отвернулись родители, брат и товарищи. Молчал, когда уже никто, кроме гестаповцев, не разговаривал с ним. Были разорваны узы, связывавшие человека с миром, но он продолжал молчать. Чем мы заплатим за это молчание? — Тер-Хаар поднял руку. — Мы, живые, донесли до самого отдаленного будущего огромный долг, долг по отношению к тысячам тех, кто погиб подобно Мартину, но чьи имена останутся нам неизвестны. Он умирал, зная, что никакой лучший мир не вознаградит его за муки и его жизнь окончится навсегда в известковой яме, что не будет ни воскресения, ни возмездия. Но его смерть и молчание, на которое он сам себя обрек, ускорили приход коммунизма, может быть, на минуту, а может быть, на дни или недели — все равно! Мы находимся на пути к звездам потому, что он умер ради этого. Мы живем при коммунизме. Но где же среди вас коммунисты?..

Этот возглас гнева и боли сменился короткой, страшной тишиной. Потом историк продолжал:

— Это все, что я хотел вам сказать. Теперь отойди, инженер, а они откроют выход и, выброшенные давлением воздуха, вылетят в пустоту, лопнут, как кровавые пузыри, и останки тех, кто, струсив, не выдержал жизни, будут вечно кружить в пространстве.

Он спустился вниз и вышел из круга расступившихся перед ним людей. Некоторое время были слышны его шаги, потом загудел лифт. А люди продолжали стоять неподвижно; кто-то провел рукой по лицу, как бы отодвигая тяжелую, холодную завесу, другой кашлянул, третий застонал или зарыдал, и все медленно, с опущенными головами двинулись в разные стороны. Наконец остались лишь трое: Ирьола, который стоял у порога с блокирующим аппаратом в руках, Зорин, скрестивший на груди руки, и я. Мы стояли долго.

Над нашими головами раздался протяжный, глухой свист: «Гея» увеличивала скорость…

Гообар, один из нас

Каждого из нас, первых людей, летящих к звездам, мучила не высказываемая никогда, глубоко скрытая мысль, что наши труды окажутся напрасными. Мы понимали, что, даже передвигаясь со скоростью, близкой к скорости света, человек сможет достигнуть лишь ближайших звезд.

Поэтому мы приняли вновь в свою среду пытавшихся покинуть нас людей не как изменников, но как спасенных от гибели товарищей, которые тяжелее других перенесли борьбу со слабостью, тлеющей в каждом из нас.

Когда они пришли к первому астронавигатору, требуя, чтобы тот вынес им приговор, Тер-Аконян не хотел один решать вопрос и созвал совет астронавигаторов. Совет тоже заявил, что не будет этого делать: в нашем экипаже ни один человек не располагает властью над другими. Мы составляем коллектив людей, которые как представители Земли добровольно отправились к созвездию Центавра. Тер-Аконян сказал, что они продолжают оставаться равноправными членами экипажа, какими были раньше; что же касается наказания, то они уже понесли его и будут продолжать нести в собственной памяти.

В этой группе было много моих пациентов. Беда случилась с теми, чья нервная система была слабее, чем у других; таким образом, они не были столь виноваты. Когда я сказал это Тер-Хаару, он ответил, что для того чтобы они опомнились, понадобились не лекарства, а слова.

Весть об этом событии с быстротой молнии разнеслась по кораблю. На очередном совещании астронавигаторы предложили ученым познакомить экипаж с переломными моментами истории, когда решалась судьба будущего мира, когда одно поколение вынуждено было принимать решения за десятки последующих. Оно сгибалось под огромной тяжестью этого решения, но тем не менее несло его бремя.

Работники разных лабораторий стали чаще встречаться в художественных коллективах и просто дружеских кружках. Вечерами мы собирались в лаборатории историков, и те читали нам лекции — если можно назвать лекциями рассказы, подобные тому, каким Тер-Хаар потряс наши сердца.

Мы увидели нескончаемую вереницу людей, восстававших против тогдашних порядков во имя будущего человечества. Перед нами возникали их глаза, полные живого доверчивого блеска, дрожь их ресниц, их подвижные руки, страстные уста, шепот и вздохи влюбленных, последние жадные взгляды обреченных, бессонные ночи, проведенные в раздумье, подвиги, требовавшие огромного мужества. Мы приобретали знания, непохожие на те сухие обобщения, которые мы вынесли из школы, как не похоже на любовь знакомство с биологическим предназначением полов.

Так хор давно умолкших голосов объяснял нам смысл своего и нашего существования.

Несколько недель спустя, когда корабль уже достиг повышенной скорости, а вечерние сигналы замолкли на несколько лет, среди экипажа распространилось известие, что Гообар, издавна работавший над проблемой межзвездных путешествий, находится на пороге какого-то выдающегося открытия. Неизвестно, кто первый сказал об этом. Весть распространялась в различных, но всегда туманных версиях, главным образом среди неспециалистов. Может быть, эта весть была порождена тем фактом, что для работы в биофизических лабораториях за последние месяцы были привлечены самые лучшие физики, математики и химики «Геи». Однако товарищи Гообара опровергали слухи о каком-то открытии: им нельзя было не верить — у них не было никаких оснований скрывать правду.

Сам Гообар хранил молчание; трудно было сказать, доходили ли до него упорно распространяемые слухи или, будучи поглощен своей работой, он не обращал на них внимания.

Как-то весенним вечером я выбрался на концерт. Верхний свет в зале был уже погашен. Я сел на свободное место в последнем ряду. Исполнялась Вторая симфония Крескаты. Рядом со мной сидели Руис и Гообар. С того времени, когда я видел ученого в последний раз, он постарел; у него было бледное, осунувшееся лицо человека, постоянно находящегося без воздуха; веки были покрыты густой сеткой кровеносных сосудов. Он слушал музыку с закрытыми глазами. Казалось, он уснул.

Музыка отзвучала. Втроем мы вышли из зала. Я решил попрощаться с композитором и ученым у портала, но пошел с ними дальше. Мы не говорили друг другу ни слова. У ворот, раскрытых в сад, Гообар остановился. Во мраке слышался мягкий шорох листьев, колеблемых ветром.

— Вот и ты, Руис, перестал приходить ко мне… — сказал Гообар.

— Я не хотел тебе мешать, — тихо ответил композитор.

— Да, да… Я знаю…

Гообар умолк, как бы прислушиваясь к ветру.

— Однажды на лекции — это было еще на Земле — я попросил студентов прийти ко мне. Без всякого официального повода, так просто, погулять по саду, побеседовать. Я, конечно, не думал, что придут все, но ожидал довольно большую группу. Мы с женой сидели до поздней ночи, ожидая гостей. Не пришел никто. Позднее я спрашивал, почему они не пришли. Оказывается, каждый из приглашенных подумал: будет много народу, мы будем мешать Гообару, кто-то должен остаться. И каждый решил, что остаться должен он…

Беседа велась тихо, словно где-то поблизости находился спящий. Руис ответил не сразу.

— На Земле — другое дело… Я бывал у тебя, может быть, даже слишком часто. Но теперь ты перегружен работой, устал…

— Устал? — удивился Гообар. Помолчав минуту, он вдруг добавил: — Это правда.

И по тому, как он сказал, видно было, что сам он до сих пор не думал об этом.

— Хорошо, что ты пришел на концерт, — продолжал Руис. — Музыка так нужна!

— Но я там спал! — внезапно развеселившись, прервал его Гообар.

Руис умолк, пораженный и обиженный. Гообар объяснил:

— Я очень плохо сплю. Чтобы уснуть, я должен забыть обо всем. Музыка заставляет меня забывать, и я засыпаю…

— Должен забыть? О чем?

Настала тишина. С первых слов этой беседы я почувствовал себя лишним; десять раз я говорил себе, что должен уйти, и ожидал лишь соответствующего момента. Мне показалось что такой момент наступил, но едва я двинулся, как Гообар начал:

— Я девятый год изучаю влияние силы тяжести на жизненные процессы. Я столкнулся с громадной кучей проблем, и каждая из них стоит целой жизни. Я отказался от всех. Ускорение, скорость, приближающаяся к световой, — вот моя тема. Что ждет человека, который подвергается влиянию скорости, превышающей сто девяносто тысяч километров в секунду? «Смерть», — скажет ученик начальной школы. То же скажу сегодня и я с уверенностью, помноженной на девять лет работы. Вот уже несколько месяцев каждый, с кем я сталкиваюсь, хочет мне задать один и тот же вопрос: что же делать, что же будет дальше? Но он не задает его. Товарищи в лаборатории знают мою работу так же хорошо, как и я, но молчат даже самые близкие, даже Калларла… Что сказать им? Высказать свои предположения, надежды? По какому праву? Авторитет — это ответственность. Так нас учили. Чем больше авторитет, тем больше ответственность. А все ждут. Смотрят и ждут. Они верят в Гообара. А в кого должен верить Гообар?

Он не кричал, даже не повысил голоса, и все же его было слышно, казалось, по всему кораблю. Кругом было пусто. Прямо перед нами тянулась длинная цепочка синих ночных лампочек. Справа в черных провалах открытых настежь дверей шумел невидимый сад.

— И даже теперь, вот в эту минуту, когда я говорю с вами, вы думаете: «Все это так, но каковы все-таки его идеи? На что он рассчитывает? Чего ждет? Каково его мнение?» Разве я не прав?

Мы молчали. Он был прав.

Воцарилась тишина. Гообар поднес часы к глазам и выпрямился.

— Что ж, надо идти начинать.

— Что?

— Новый день.

Он кивнул нам, прошел по коридору и исчез в лифте.

Было три часа ночи.

Статуя астронавигатора

Когда горный поток встречает на своем пути непреодолимые скалы, он начинает заполнять долину. Это длится месяцы и годы. Тонкая ниточка воды сочится неустанно, она не видна среди черных утесов; но вот в один прекрасный день долина превращается в озеро, а поток, переливаясь через его берега, продолжает путь.

Деятельность скульптора Соледад была характерна именно таким невозмутимым, верным себе постоянством, лежащим в основе деятельности природы. Четыре года она работала над произведением, ради которого отправилась с нами в экспедицию. Это была статуя астронави-гатора.

Должен признаться, что я неоднократно задавал себе вопрос: почему скульптор выбрал моделью своего произведения Сонгграма? На корабле были такие астронавигаторы, как стальной Тер-Аконян, человек, всегда несколько более далекий от окружающих людей, чем кто-либо другой, Гротриан — старик с головой мыслителя, обрамленной серебряными волосами, или наиболее общительный из них — Пендергаст, высокий, немного сутуловатый, как бы подавленный собственной тяжестью. А Соледад выбрала самого простого из них. Сонгграм, кудрявый веселый человек, любил смеяться — не только в обществе, но и один. Часто, проходя мимо его комнаты, мы слышали доносившиеся оттуда взрывы смеха. Он хохотал над любимой книжкой, над произведениями древних астрономов; его, как он говорил, забавляло не убожество их знаний, а их самоуверенность. Не случайно именно к нему направилась делегация детей с самым серьезным предложением: сделать какую-нибудь катастрофу — «маленькую, но настоящую, потому что без нее очень скучно».

Накануне четвертой годовщины со дня вылета с Земли мы увидели эту скульптуру. Она еще стояла в мастерской. Соледад, одетая в серый запыленный рабочий комбинезон, стянула полотно, которым была окутана скульптура. Астронавигатор был изваян не в тяжелом каменном скафандре, не с поднятой вверх головой, не со взглядом, летевшим к звездам. На простом пьедестале стоял один из нас, чуть-чуть наклонившись, словно собираясь двинуться вперед и силясь что-то вспомнить. У него был такой изгиб губ, что нельзя было решить сразу: улыбаются они или вздрогнули в тревоге. Он сосредоточенно думал о чем-то важном и, казалось, слегка удивлялся тому, что стоит один на гранитном цоколе.

Когда Соледад спросила Сонгграма о своей работе, тот ответил.

— Ты веришь в меня больше, чем я сам…