Уравнения качественных реакций неорганической химии.

I. Элементы IA-группы (щелочные металлы)

– легкие металлы, настолько пластичные, что их можно разрезать ножом. Из-за чрезвычайной активности, на воздухе легко окисляются (некоторые со взрывом), поэтому их хранят в керосине, кроме лития. Литий хранить в керосине невозможно из-за физических свойств. Этот металл легче керосина, поэтому всплывает в нем. Литий хранят в вазелине или еще в чем-нибудь таком инертном и вязком.

Почти все соли щелочных металлов растворимы в воде.

Поэтому обнаружение их катионов выпадением осадка невозможно. Для определения катионов металлов используют метод пирохимического анализа.

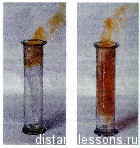

Этот метод основан на способности ионов металлов, входящих в состав летучих солей, окрашивать пламя горелки в определенный цвет.

1) Li+ Помимо этого, литий – один единственный щелочной металл, катион которого можно обнаружить с помощью осадка. Катион лития с фосфат-ионом дает белый осадок:

3LiCl + Na3PO4 → Li3PO4↓ + 3NaCl

Сокращенное ионное уравнение: 3Li++ PO43- → Li3PO4↓

|

|

|

|

|

| 1) Li+ Окрашивает пламя горелки в карминово-красный цвет | 2) Na+ Окрашивает пламя горелки в желтый цвет. | 3) K+ Окрашивает пламя горелки в фиолетовый цвет. | 4) Rb+ Окрашивает пламя горелки в розово-фиолетовый цвет. | 5) Cs+ Окрашивает пламя горелки в голубовато-фиолетовый цвет. |

II. Щелочноземельные металлы (подгруппа кальция)

– металлы серого цвета. Твердые, ножом не режутся. На воздухе ведут себя спокойно: покрываются оксидной пленкой.

Определить катионы щелочноземельных металлов можно как с помощью выпадения осадка, так и с помощью пирохимического метода:

1. Ca2+ Образует белый осадок с карбонат-ионом: CaCl2 + K2CO3 → CaCO3↓ + 2KCl

Сокращенное ионное уравнение: Ca2+ + CO32- → CaCO3↓

Образуется карбонат кальция – мел. Так же карбонат кальция – составная часть накипи. Иногда можно встретить формулировку: «…белый осадок, растворимый в кислотах с выделением газа (без цвета, вкуса, запаха)…». Имеется в виду реакция карбонатов с кислотами:CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑

|

|

|

| Катион кальция окрашивает пламя горелки в оранжево-красный цвет. | Окрашивает пламя горелки в темно-красный цвет. | Катионы бария окрашивают пламя горелки в зеленый цвет |

2. Sr2+ Образует белый нерастворимый в кислотах осадок с сульфат-ионом:

SrCl2 + K2SO4 → SrSO4↓ + 2KCl

Сокращенное ионное уравнение: Sr2+ + SO42- → SrSO4↓

3. Ba2+ Образует белый нерастворимый в кислотах осадок с сульфат-ионом:

BaCl2 + K2SO4 → BaSO4↓ + 2KCl

Сокращенное ионное уравнение: Ba2+ + SO42- → BaSO4↓

4. Mg2+ Определяется, как и кальций, карбонат-ионами.

Карбонат магния – белый осадок: Mg(NO3)2 + K2CO3 → MgCO3↓ + 2KNO3

Сокращенное ионное уравнение: Mg2+ + CO32- → MgCO3↓

III. Be0 (Be2+), Zn0 (Zn2+), Al0 (Al3+)

Эти три металла объединяют амфотерные свойства. Поэтому если в задании встречается следующая формулировка: «…металл, растворимый в растворе щелочи…», «…металл, который растворяется и в щелочах, и кислотах…» или «…металл, растворяющийся в щелочи с выделением горючего газа, легче воздуха…», то имеют в виду один из этих трех металлов.

Реакции:

Be + 2KOH + 2H2O → K2[Be(OH)4] + H2↑

Zn + 2KOH + 2H2O → K2[Zn(OH)4] + H2↑

2Al + 2KOH + 6H2O → 2K[Al(OH)4] + 3H2↑

Ионы этих металлов в растворах тоже определяют добавлением щелочи.

Выпадает белый студенистый осадок (гидроксид металла), который в избытке щелочи растворяется (гидроксиды алюминия, цинка и бериллия реагируют со щелочами, образуя растворимые гидроксоалюминаты, гидроксоцинкаты и гидроксобериллаты соответственно):

BeCl2 + 2KOH → Be(OH)2↓ + 2KCl

BeCl2 + 2KOH → Be(OH)2↓ + 2KCl

(образование осадка)сокращенное ионное уравнение:

Be2+ + 2OH- → Be(OH)2↓Be(OH)2 + 2KOH → K2[Be(OH)4] (растворение осадка)

ZnCl2 + 2KOH → Zn(OH)2↓ + 2KCl (образование осадка)

сокращенное ионное уравнение: Zn2+ + 2OH- → Zn (OH)2↓

Zn(OH)2 + 2KOH → K2[Zn(OH)4] (растворение осадка)

AlCl3 + 3KOH → Al(OH)3↓ + 3KOH (образование осадка)

сокращенное ионное уравнение: Al3+ + 3OH- → Al(OH)3↓

Al(OH)3 + KOH → K[Al(OH)4] (растворение осадка)

Оксиды этих металлов, как и гидроксиды, растворяются в кислотах и щелочах, рассмотрим на примере оксида алюминия:

Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

Al2O3 + 2KOH + 3H2O → 2K[Al(OH)4]

У гидроксида цинка есть характерная особенность: он растворяется в NH3 (водн.)

Zn(OH)2 + 4NH3*H2O → [Zn(NH3)4](OH)2 + 4H2O

Ион Zn2+ с S2+ образует белый осадок. Который растворяется в кислотах с выделением газа с запахом тухлых яиц – сероводорода (про него подробнее ниже, в разделе сера):

ZnSO4 + K2S → ZnS↓ + K2SO4 (образование осадка)

Сокращенное ионное уравнение:

Zn2+ + S2- → ZnS↓ZnS + H2SO4 → ZnSO4 + H2S↑ (растворение осадка с выделением сероводорода)

| Медь – пластичный розовато-красный металл. |

|

Хороший проводник электрического тока.

Не вытесняет из кислот водород.

Реагирует только с кислотами-окислителями (азотной и концентрированной серной):

Cu + 2H2SO4(конц.) → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Cu + 4HNO3(конц.) → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

3Cu + 8HNO3(разб.) → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

| Оксид меди – CuO – черный – основный. |

|

Растворяется в кислотах, окрашивая раствор в голубой цвет:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Cu2+

| Летучие соли меди окрашивают пламя горелки в зеленый цвет. Соединения меди имеют голубоватую окраску, это можно использовать как диагностический признак. |

|

В растворе ионы меди можно обнаружить добавлением щелочи выпадает растворимый в кислотах, голубой осадок, который используется в нескольких качественных реакциях органической химии.

| CuCl2 + 2KOH → Cu(OH)2↓ + 2KCl Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓ |

|

растворение осадка в кислотах: Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Осадок Cu(OH)2 растворяется в избытке NH3(водн.):

Cu(OH)2 + 4NH3*H2O → [Cu(NH3)4](OH)2 + 4H2O

Если нагреть осадок Cu(OH)2, то он почернеет. Потому что гидроксид меди(II) – нерастворимое основание и разлагается:

Cu(OH)2 (t)→ CuO (черный) + H2O

Голубой – это фирменный цвет соединений меди, и если в задании ЕГЭ написано про этот цвет, то 90% вероятности, что говорят про соединение меди.

Серебро – мягкий благородный металл. Цвет серебристый.

Оксид серебра Ag2O- черный – основный.

Ag+

Катион серебра с хлорид-ионом дает белый творожистый осадок: AgNO3 + KCl → AgCl↓ + KNO3

сокращенное ионное уравнение: Ag+ + Cl- → AgCl↓

Осадок хлорида серебра (и остальные галогениды), как и гидроксида меди, растворяется в NH3*H2O

AgCl + 2NH3*H2O → [Ag(NH3)2]Cl + 2H2O

Еще одна особенность серебра, которая позволяет определить его ионы в растворе, – это его гидроксид, который нестабилен и быстро разлагается в водном растворе.

При добавлении к раствору соли серебра щелочи, выпадает черный осадок оксида серебра:

AgNO3 + KOH → KNO3 + AgOH

2AgOH → Ag2O↓ + H2O

можно (и грамотнее) записать сразу:

2AgNO3 + 2KOH → Ag2O↓ + H2O + 2KNO3

То есть при добавлении к соли серебра щелочи выпадает черный осадок. Осадок оксида серебра, как и галогениды этого металла, растворяются в NH3(водн.):

Ag2O + 4NH3*H2O → 2[Ag(NH3)2]OH + 3Н2O

[Ag(NH3)2]OH – гидроксид диамминсеребра(I) известен как раствор Толленса.

Он используется в качественной реакции на альдегиды (реакция серебряного зеркала).

Оксид серебра как основный гидроксид растворяется в кислотах (само собой, в тех, с которыми серебро может образовать растворимую соль):

Ag2O + 2HNO3 → 2AgNO3 + H2O

Железо – серебристо-белый пластичный металл.

Обладает магнитными свойствами.

Вытесняет из растворов кислот водород (кроме азотной). Обратите внимание, что при взаимодействии с кислотами-неокислителями, и слабыми окислителями железо приобретает степень окисления +2, а при взаимодействии с сильными окислителями оно приобретет степень окисления +3:

2HCl + Fe → FeCl2 + H2↑ И сравните с: 2Fe + 3Cl2 (t)→ 2FeCl3

Катион Fe3+ определяется гидроксид-ионом.

При добавлении к раствору, содержащему ионы трехвалентного железа, выпадает бурый осадок гидроксида железа (III):

Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

Оксид и гидроксид железа(III) – амфотерные соединения, поэтому они растворяются в щелочах и кислотах:

Fe2O3 + 2KOH + 3H2O → 2K[Fe(OH)4]

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Fe(OH)3 + KOH → K[Fe(OH)4]

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

При добавлении к раствору, содержащему ионы трехвалентного железа, выпадает бурый осадок гидроксида железа (III) При добавлении к раствору, содержащему ионы трехвалентного железа, выпадает бурый осадок гидроксида железа (III)

|  Катион Fe2+ с гидроксид ионом тоже образует осадок, только зеленоватого цвета. Катион Fe2+ с гидроксид ионом тоже образует осадок, только зеленоватого цвета.

|

Катион Fe2+ с гидроксид ионом тоже образует осадок, только зеленоватого цвета.

FeSO4 + 2KOH → Fe(OH)2↓ + 3K2SO4

Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓

Оксид и гидроксид железа(II) – основные.

В щелочах не растворяются.Осадок со временем буреет (меняет степень окисления с 2+ на +3):

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

На ионы железы есть еще две похожие канонические качественные реакции. Образуется одно и то же вещество: берлинская лазурь, или турнбулева синь.

Раньше считали, что это два разных вещества, в книжках писали: «не путайте», а потом оказалось, что это не так.

Ион Fe2+ определяется добавлением красной кровяной соли (гексацианоферрат (III) калия):

4Fe2+ + 3[FeIII(CN)6]3− → FeIII4[FeII(CN)6]3↓

Ион Fe3+ определяется добавлением желтой кровяной соли (гексацианоферрат (II) калия):

4Fe3+ + 3[FeII(CN)6]4− → FeIII4[FeII(CN)6]3↓

| Хром – блестящий белый металл. Не очень активный, так как покрывается оксидной пленкой. |  Название элемента переводится с греческого «цвет», потому что соединения хрома, как правило, окрашены. Название элемента переводится с греческого «цвет», потому что соединения хрома, как правило, окрашены.

|

Простое вещество хром ведет себя как типичный металл, со щелочами не реагирует.

Реагирует с кислотами. Кислоты-неокислители (в том числе разбавленная серная кислота) и вообще слабые окислители переводят хром в степень окисления +2:

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2↑

Cr + H2SO4(разб.) → CrSO4 + H2↑Cr + S (t)→ CrS

C окислителями приобретает степень окисления +3:

2Cr + 3Cl2 (t)→ 2CrCl3

4Cr + 3O2 (t)→ 2Cr2O3

В общем тут все как у железа. Правило простое и вполне логичное.

С азотной и концентрированной серной кислотой не реагирует, так как пассивируется.

Проявляет несколько устойчивых степеней окисления.

Степень окисления +2

В этих соединениях хром проявляет сильные восстановительные свойства.

Оксид хрома (II) – CrO(основный) – черный.

Оксид хрома (II) – CrO(основный) – черный.

Растворы солей Cr2+ голубые. Если обработать черный оксид хрома(II) соляной кислотой, образуется голубой раствор:

CrO + 2HCl → CrCl2 + H2O

Если к раствору соли двухвалентного хрома добавить щелочь выпадет желтый осадок гидроксида хрома(II), (осадок на воздухе зеленеет, об этом чуть позже):

CrCl2 + 2KOH → Cr(OH)2↓ + 2KCl

Cr2+ + 2OH- → Cr(OH)2↓

Гидроксид хрома(II) основный, поэтому он не растворяется в щелочах, зато прекрасно растворяется в кислотах, образуя все тот же синий раствор:

Cr(OH)2 + 2HCl → CrCl2 + 2H2O

Степень окисления +3.

Оксид хрома(III) – Cr2O3 (амфотерный) – зеленый.

Как амфотерный оксид Cr2O3 растворяется в кислотах и щелочах:

Как амфотерный оксид Cr2O3 растворяется в кислотах и щелочах:

Cr2O3 + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2O

Cr2O3 + 2KOH + 3H2O → 2K[Cr(OH)4]

Соли трехвалентного хрома могут быть разного цвета (от фиолетового до темно-зеленого). Поэтому визуально опознать соль трехвалентного хрома со 100% уверенностью нельзя. Наличие катионов Cr3+ в растворе определяется добавлением щелочи.

Cr3+ с гидроксид-ионами образует зеленый осадок гидроксида хрома(III):

Cr(NO3)3 + 3NaOH → Cr(OH)3↓ + 3NaNO3

Cr3+ + 3OH- → Cr(OH)3↓

Выпавший осадок – гидроксид хрома(III) амфотерный, поэтому растворяется в кислотах и щелочах, с образованием зеленых солей – гидроксоалюминатов:

2Cr(OH)3 + 3H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 6H2O

Cr(OH)3 + KOH → K[Cr(OH)4]

Если оставить на некоторое время на воздухе желтый осадок гидроксида хрома(II), то он позеленеет. Cr+2 окисляется до Cr+3, образуется зеленый гидроксид хрома(III):

4Cr(OH)2 + 2H2O + O2 → 4Cr(OH)3

Если подействовать на соединение хрома (+3) сильным окислителем, то произойдет смена окраски. Она станет желтой. Хром окислится до +6

2Na[Cr(OH)4] + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 8H2O

Степень окисления +6.

В этих соединениях хром проявляет сильные окислительные свойства.

Оксид хрома(VI) – CrO3 (кислотный) – красный.

Окисляет многие органические соединения. Этот процесс описывают как «растворение [оксида хрома VI] в спиртах (альдегидах, эфирах)»

3H3C–CH2–OH + 4CrO3 + 6H2SO4 → 3H3C–COOH + 2Cr2(SO4)3 + 9H2O

Оксид кислотный, поэтому в кислотах не растворяется, растворяется в щелочах, с образованием хроматов:

2KOH + CrO3 → K2CrO4 + H2O

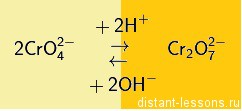

Хроматы – это соли хромовой кислоты (H2CrO4). Они желтого цвета. Кроме хромовой (хром +6) образует дихромовую кислоту (H2Cr2O7), ее соли – бихроматы (дихроматы) оранжевые.

Хроматы и бихроматы переходят друг в друга при изменении кислотности среды (с щелочной на кислую и наоборот):

То есть в кислой среде более устойчивы бихроматы, в щелочной хроматы.

Хроматы и бихроматы так же являются сильнейшими окислителями.

Качеcтвенная реакция на хромат-ион(CrO42-).

При добавлении к раствору хромата катионов бария выпадает желтый осадок хромата бария BaCrO4:K2CrO4 + Ba(NO3)2 → 2KNO3 + BaCrO4↓

Сокращенное ионное уравнение: Ва2+ + СrO42- → BaCrO4↓

Полученный хромат бария растворяется в сильных неорганических кислотах. Потому что, как уже говорилось ранее, в кислой среде хроматы не устойчивы и переходят в бихроматы:

2BaCrO4 + 2H+ → 2Ba2+ + Cr2O72- + H2O

Компактная таблица цветов соединения хрома, приведена у нас в статье “Хром”:

Марганец – серебристо-белый металл.

Как и хром малоактивен за счет пассивации.

Как и хром малоактивен за счет пассивации.

Реагируя с кислотами (даже с кислотами-окислителями), окисляется до +2:

Mn + HCl → MnCl2 + H2↑

Mn + 2H2SO4(конц.) → MnSO4 + SO2↑ + 2H2O

В более агрессивных средах с кислотами-окислителями процесс окисления идет глубже: до +4 и +7.

Кислородом окисляется до +4

(там конечно есть другие варианты с другими температурами, но мы их рассматривать не будем): Mn + O2 (t)→ MnO2

Галогены (кроме фтора) до +2: Mn + Cl2 (t)→ MnCl2

Проявляет различные степени окисления.

Степень окисления 2+.

Оксид марганца(II) – MnO (основный) зеленого цвета.

На воздухе очень быстро окисляется до темно-бурого MnO2:

2MnO + O2 → 2MnO2

Соли, содержащие катион Mn2+ как правило имеют бледный светло-розовый цвет.

Катион Mn2+ обнаруживают гидроксид-ионами, с которыми он образует розовато-белый осадок гидроксида марганца(II), который окисляется на воздухе и буреет (превращается в бурый оксид марганца(II)):

MnCl2 + 2KOH → Mn(OH)2↓ + 2KCl

Mn2+ + 2OH- → Mn(OH)2↓

Осадок буреет:

2Mn(OH)2 + O2 → 2MnO2 + 2H2O

Степень окисления 4+.

Оксид марганца(IV) – MnO2 (амфотерный) темно-бурый – одно из самых устойчивых и встречаемых соединений марганца.

Сильный окислитель:

Mn+4O2 + 4HCl → Mn+2Cl2 + Cl2↑ + 2H2O

Степень окисления +6.

Оксид марганца(VII) – Mn2O7 (кислотный) зелено-бурая жидкость.

Очень не стабильное и агрессивное вещество, может спонтанно взорваться. Сильный окислитель.

Оксиду марганца(VII) соответствует марганцевая кислота HMnO4.

Оксиду марганца(VII) соответствует марганцевая кислота HMnO4.

Она существует только в водном растворе, который как и растворы ее солей (перманганатов) имеет фиолетово-малиновую окраску.

Перманганаты так же являются сильными окислителями.

В ЕГЭ часто встречаются реакции окисления органических веществ перманганатом калия – это классика:

3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3HOH2C—CH2OH + 2MnO2↓ + 2KOH

Приведенное выше уравнение – это качественная реакция на кратные связи – обесцвечивание раствора перманганата и выпадение темно-бурого осадка.

Ртуть

Это весьма необычное вещество. Может быть, трудно представить, но среди всех простых веществ есть только два, которые при нормальных условиях находятся в жидком агрегатном состоянии. Это бром и ртуть.

В нормальных условиях ртуть – серебристо-белая жидкость, с высокой плотностью, поэтому она тонет в воде.

Сама по себе металлическая ртуть вреда не представляет, а вот ее пары и соединения (в особенности органические) чрезвычайно ядовиты.

Качественная реакция на Hg2+: при добавлении к раствору соли ртути(II) щелочи выпадает оранжевый осадок ОКСИДА ртути, гидроксид не образуется, его не существует:

Hg(NO3)2 + 2KOH → HgO + H2O + 2KNO3

Подробнее в статье: https://distant-lessons.ru/soedineniya-rtuti.html

NH4+ – ион аммония

Если добавить к раствору аммония (иногда нужно нагреть) щелочь образуется нестабильный гидроксид аммония, который разлагается. Выделяется аммиак – газ с реким запахом (запах нашатырного спирта):

NH4NO3 + KOH → NH4OH + KNO3

HN4OH → NH3↑ + H2O

Можно записать сразу: NH4NO3 + KOH → NH3↑ + H2O + KNO3

Сокращенное ионное уравнение: NH4+ + NO3- → NH3↑ + H2O

Выделившийся газ (аммиак) может быть поглощен растворами кислот, с образованием солей аммония:NH3 + HCl → NH4Cl

H+ – частица, в которую превращается атом водорода, отдав электрон.

Получается протон, понятное дело, такая частица в воде не существует.

Частица эта прикреплена по донорно-акцепторному механизму к атому кислорода в молекуле воды, получается ион гидроксония: H3O+.

О чем свидетельствует наличие в растворе такого иона? Конечно же о том, что среда раствора кислая.

А для определения кислотности используют индикаторы.

Рассмотрим несколько индикаторов: лакмус фиолетовый, метиловый оранжевый, фенолфталеин.

Лучше учить названия индикаторов именно так, ведь в таких названиях заключена информации о цвете индикатора в нейтральной среде:

лакмус – фиолетовый,

метиловый оранжевый – оранжевый,

фенолфталеин – бесцветный.

| Индикатор | Цвет в кислой среде pH < 7 | Цвет в нейтральной среде pH = 7< | Цвет в щелочной среде pH > 7 |

| Лакмус фиолетовый | Красный | Фиолетовый | Синий |

| Метиловый оранжевый | Красный | Оранжевый | Желтый |

| Фенолфталеин | Нет (бесцветный) | Нет (бесцветный) | Малиновый |

Существует несколько мнемонических правил для запоминания цветов индикаторов:

Фенолфталеиновый в щелочах малиновый, но несмотря на это в кислотах он без цвета.

В кислотах лакмус красный – цвет такой прекрасный, а в щелочах он синий как январский иней, а в нейтральной среде фиолетовый, как нигде. (Этот стишок сочинили когда-то мы с товарищем. Хоть он не совсем складный и мы так и не можем объяснить, с чего бы это иней, который обычно белый, в январе вдруг станет синим, стишок как-то по-особенному запал в мою память, всегда им пользуюсь)

Кислота – начинается на букву К, как и слово «кислый» — помогает вспомнить цвет лакмуса и метилоранжа в кислотах.

Галогены – элементы VIIA-группы(F,Cl,Br,I), типичные неметаллы.

Пойдем по порядку:

Фтор – F2 – желтый газ с легким зеленым отливом. Самый электроотрицательный неметалл, поэтому с кислородом образует не оксид фтора, а фторид кислорода: OF2 степень окисления кислорода в нем равна +2. Чрезвычайно активное вещество, реагирует со всем, с чем не лень. И большинство реакций протекает бурно, взрывообразно.

Фторид-ионы (F-) в растворе определяются добавлением катионов кальция (Ca2+), наблюдается выпадение белого осадка:

2KF + CaCl2 → 2KCl + CaF2↓

Ca2+ + 2F- → CaF2↓

Хлор – Cl2 – зеленый газ, с характерным резким запахом, сильный яд, тяжелее воздуха (при химической атаке стелется по земле):

Хлорид-ионы (Cl-) в растворе определяются добавлением катионов серебра (Ag+), наблюдается выпадение белого творожистого осадка (об этой реакции говорилось ранее в разделе серебро):

KCl + AgNO3 → AgCl↓ + KNO3

Ag+ + Cl- → AgCl↓

Бром – Br2 – красно-бурая летучая жидкость, имеющая очень резкий неприятный запах.

Бромд-ионы (Br-) в растворе определяются добавлением катионов серебра (Ag+), наблюдается выпадение слегка желтоватого осадка:

Бромд-ионы (Br-) в растворе определяются добавлением катионов серебра (Ag+), наблюдается выпадение слегка желтоватого осадка:

KBr+ AgNO3 → AgBr↓ + KNO3

Ag+ + Br- → AgBr↓

Иод – I2 – летучие черно-серые с фиолетовым отливом кристаллы. Пары фиолетовые, имеют характерный запах.

Иодид-ионы (I-) в растворе определяются добавлением катионов серебра (Ag+), наблюдается выпадение желтоватого осадка (цвет интенсивнее, чем у бромида серебра):

KI + AgNO3 → AgI↓ + KNO3

Ag+ + I- → AgI↓

Осадки-галогениды не растворяются в разбавленных кислотах.

Сера Простое вещество сера – хрупкие желтые кристаллы.

Сера может проявлять различные степени окисления:

Степень окисления -2:

в сульфИД-ионе (S2-) и гидросульфИД-ионе (HS-).

СульфИДы (и гидросульфИДы) – это соли сероводородной кислоты, которая является слабым электролитом. Поэтому сильные кислоты вытесняют ее из растворов солей. Выделяется H2S – сероводород, газ с неприятным запахом тухлых яиц:

K2S + 2HCl → 2KCl + H2S↑

2H+ + S2- → H2S↑

Выделившийся газ (H2S) на воздухе сгорает синим пламенем (не в смысле, что выделился и сразу сгорел, а если начать сжигать):

2H2S + 3O2 (t)→ 2SO2 + 2H2O

Так же сероводород (H2S) может быть поглощен растворами щелочей:

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

Сероводород является хорошим восстановителем, так как сера в нем в низшей степени окисления.

Еще одна особенность ионов S2- позволяет легко определить их в растворе. Ионы S2- образуют осадки со многими тяжелыми металлами:

Классическая реакция с ионами Pb2+. Образуется черный осадок сульфида серы:

Pb(NO3)2 + Na2S → PbS↓ + 2NaNO3

С ионами Cu2+, Fe2+, Ni2+, Cu2+, Pb2+, Hg2+, Ag+ и ионами многих других металлов тоже образуются осадки черного цвета.

С ионом Zn2+ образуется белый осадок (один из немногих нечерных нерастворимых сульфидов):

Zn(NO3)2 + Na2S → ZnS↓ + 2NaNO3

Так как сера в сульфид-ионе в низшей степени окисления, она может окислиться. При действии сильных окислителей на сульфиды они окисляются до сульфатов (как правило). Классическая ЕГЭ-шная реакция, цитата из С2: «…черный осадок побелел после обработки его пероксидом водорода…». Речь идет о

черном осадке сульфида свинца (PbS). Пероксид водорода H2O2 (сильный окислитель) превращает черный сульфид свинца в белый (тоже нерастворимый) сульфат свинца (PbSO4):

PbS(черн.) + 4H2O2 → PbSO4(бел.) + 4H2O

Степень окисления + 4:

встречается в оксиде серы (IV) (сернистом газе – SO2), в соответствующей этому оксиду кислоте – сернистой (H2SO3, существующей только в растворе) и в солях сернистой кислоты – сульфИТах и гидросульфИТах.

Сернистый газ (SO2) – бесцветный газ с резким запахом (по легендам – запахом ада). Его можно почувствовать чиркнув спичку. Образуется при сжигании серы, сероводородов, сульфидов, серосодержащих органических веществ. Классическое школьное уточнение: «обесцвечивает раствор фуксина и фиолетовые чернила», при этом совсем не обязательно знать, что такое фуксин, и какие реакции протекают. Просто хорошо бы запомнить эту формулировку.

Так как является кислотным оксидом, реагирует с растворами щелочей. (формулировка из задания ЕГЭ: «…выделившийся газ с резким запахом был поглощен раствором щелочи…»). Образуются соли сернистой кислоты – сульфиты:

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

СульфИТ-ионы и гидросульфИТ-ионы в растворе можно обнаружить добавлением сильной кислоты. При этом из раствора сульфита (гидросульфита) вытесняется сернистая кислота: H2SO3, которая не стабильная, поэтому быстро разлагается на воду и соответствующий оксид (SO2). То есть, если совсем коротко: при действии на сульфиты и гидросульфиты кислот выделяется SO2 – газ с резким запахом (обесцвечивающий раствор фуксина и фиолетовые чернила):

K2SO3 + 2HCl → 2KCl + H2SO3H2SO3 → H2O + SO2↑

Можно (и грамотнее) записать сразу:

K2SO3 + 2HCl → 2KCl + SO2↑ + H2O

Степень окисления +6

встречается в серном ангидриде (оксиде серы(VI) – SO3), в соответствующей ему серной кислоте (H2SO4) и в ее солях, сульфАТах.

Серный ангидрид (SO3) и серная кислота(H2SO4) содержат серу в высшей степени окисления, поэтому являются сильными окислителями.

Сульфаты в растворе определяются добавлением катионов бария (Ba2+). Сульфат-ион с катионом бария образует белый осадок (нерастворимый в кислотах):

Ba(NO3)2 + K2SO4 → BaSO4↓ + 2HNO3

Ва2+ + SO42- → BaSO4↓

CO32- – карбонат-ион и HCO3- – гидрокарбонат-ион

являются анионом слабой, нестабильной, существующей только в растворе, угольной кислоты. Поэтому она легко вытесняется сильными кислотами из растворов солей (карбонатов и гидрокарбонатов).

Вытесняется и тут же распадается на воду и углекислый газ.

При действии кислот на карбонаты выделяется бесцветный газ без вкуса и запаха:

K2CO3 + 2HCl → 2KCl + H2CO3H2CO3 → CO2↑ + H2O

Можно (и грамотнее) записать сразу: K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2↑ + H2O

Эта качественная реакция вам хорошо известна, вы наверняка проводили ее у себя дома. Добавим уксус к соде, и как раз будет выделяться газ, в чем можно убедиться если поднести спичку, она погаснет, так как CO2 не поддерживает горения:

H3C–COOH + NaHCO3 → H3C – COONa + CO2↑ + H2O

Выделившийся углекислый газ может быть поглощен раствором щелочи:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

В связи со способностью поглощаться щелочами для описания углекислого газа часто встречается следующая формулировка: «… газ, при пропускании его через известковую воду, вызвал ее помутнение…». Известковая вода – это профильтрованный раствор гидроксида кальция (гидроксид кальция полностью не растворяется в воде, образуется взвесь, и чтобы получить прозрачный раствор – его фильтруют, для очищения от не растворившихся частиц гидроксида кальция). При взаимодействии гидроксида кальция с углекислым газом образуется нерастворимый карбонат кальция, который и обеспечивает мутность:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

PO43- – фосфат-ион – анион ортофосфорной кислоты (H3PO4). В растворе его можно определить добавлением катионов серебра, при этом выпадает интенсивно-желтый осадок:

3AgNO3 + K3PO4 → Ag3PO4↓ + 3KNO3 или сокращ. 3Ag+ + PO43- → Ag3PO4↓

SiO32- – силикат-ион – анион кремниевой кислоты (H2SiO3), которая являясь слабым электролитом, вытесняется из растворов ее солей. Кроме того, кремниевая кислота малорастврима в воде, поэтому в момент вытеснения ее из раствора соли, появляется гелеобразный осадок – это и будет H2SiO3:

K2SiO3 + 2HCl → H2SiO3↓ + 2KCl

2H+ + SiO32- → H2SiO3↓

Кремниевая кислота настолько слабая, что вытесняется даже угольной:

K2SiO4 + H2CO3 → H2SiO3↓ + K2CO3

NO2 – оксид азота (VI). Ядовитый газ с неприятным запахом бурого цвета.

В ЕГЭ его обычно именно так и обзывают – бурый газ.

Химически очень активное вещество:

Образуется: при взаимодействии не очень активных металлов с HNO3 концентрированной; при разложении нитратов этих металлов.

В реакции с водой диспропорционируется, образуя азотную и азотистую кислоты:

2NO2 + H2O → HNO3 + HNO2

Похожая реакция диспропорционирования происходит при растворении NO2 в щелочах (образуются не кислоты, а соли этих кислот, нитраты и нитриты соответственно):

2NO2 + 2KOH → KNO2 + KNO3 + H2O

В присутствии избытка кислорода реакция идет без образования азотистой кислоты (диспропорционирования не происходит):

4NO2 + 2H2O + O2 → 4HNO3

OH- Наличие в растворе ионов OH- указывает на щелочную реакцию среды (pH>7).

Определить pH можно с помощью индикаторов.

Окраски индикаторов в разных средах указаны в пункте про ион H+. Щелочную среду имеют не только щелочи, но и растворы аммиака и аминов, растворы солей, образованных сильными основаниями и слабыми кислотами.

Если нужно определить щелочь, то к раствору надо добавить соль металла, образующего слабое основание. Щелочь с такой солью даст осадок гидроксида металла:

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl

.