На протяжении многих веков в России функционировала достаточно эффективная система доставки корреспонденции – ямская гоньба. Она начала складываться еще во времена Золотой Орлы, а в 60-90-е гг. XV в. сложилась в общегосударственную систему. Окончательно завершилось ее формирование после создания Ямского приказа в период правления Ивана Грозного. Технология ямской гоньбы позволяла быстро и в любое время суток доставлять одну или несколько депеш по совершенно конкретному адресу.

В Европе почта работала по другому принципу. В 1504 г. Франц фон Таксис взял на себя обязанность доставлять сообщения между императорским, испанским и французскими дворами. Этими услугами пользовались и частные лица. Почта ходила регулярно, и к ее отправлению можно было собрать большое количество писем или посылок. Отправления можно было переслать в любую точку вдоль почтовой линии. Позже в каждом из государств были созданы свои почты, и количество почтовых линий стало увеличиваться, покрыв собой всю Европу. В первой половине XVII в. у западных границ России работали Польские, Бранденбургские (Прусские) и Шведские почты.

Россия в тот момент терпела неудачи в войне с Польшей за Украину. После первых успехов в войне Швеция тоже выступила против Польши, нанесла ей сильный удар и заняла Варшаву. Боясь усиления Швеции, Россия объявила ей войну и была вынуждена в одиночку вести тяжелейшую борьбу на два фронта. Недостаток качественной информации о политической ситуации в Европе не позволил дипломатам Посольского приказа правильно оценить международной обстановку. Именно поэтому русской правительство решило коренным образом изменить систему сбора внешнеполитической информации.

|

|

Еще 22 февраля 1659 г. царь Алексей Михайлович дал думному дворянину А.Л. Ордину-Нащокину письменное указание относительно того, что ему нужно привезти из-за границы. Десятым пунктом в списке значится «Аист печатной о государеве походе», ниже под №11 добавил «всем государевым трем походам». И лишь в двадцатом пункте указаний: «Вести изо всех государств ежемесяц» [33]. Как видим, в первую очередь царь поинтересовался тем, что в европейских газетах пишут о нем, и лишь потом подумал о желании регулярно получать новости из Европы. Выполнить это указание полностью удалось лишь через 6 лет.

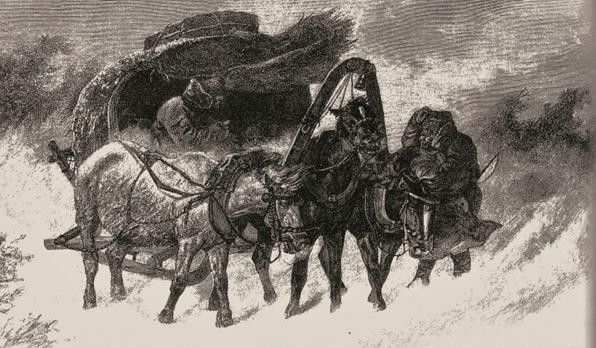

Первая почтовая линия соединила Россию с Западом через Ригу. Договор между приказом Тайных дел царя Алексея Михайловича и первым русским почтмейстером голландцем Иваном ван Сведеном был подписан 18 мая 1665 г.[34]. Ван Сведен принимал на себя обязанность доставлять царю письма и печатные издания раз в две недели[35]. Задачей регулярной почты, созданной в России по европейскому образцу, была доставка для русского правительства информации о зарубежных событиях. Пересылку частной корреспонденции за границу в Москве рассматривали, скорее, как источник дополнительного финансирования проекта, - до последних лет XVII в. этой услугой пользовались только иностранные купцы[36]. В 1667 г. заработала еще одна почтовая линия польского напавления – через Вильно.

В 60-е годы XVII в. многие трудности первого периода развития печатных газет в Европе были преодолены. Уже в 1669 г. здесь выходило более 50 газет на немецком, нидерландском, датском, шведском, итальянском, латинском, французском, испанском и английском языках[37]. Какие-то издавались раз в неделю, другие — два, три, четыре или даже пять-шесть раз (только немецкие). Вторая почтовая линия через Вильно была учреждена в 1669 г.[38].

|

|

В Москву в это время более или менее регулярно приходили выпуски 9 газет на немецком языке и 6 — на нидерландском. На экземплярах этих газет, сохранившихся в архиве, видны следы того, как они раньше были сложены. По-видимому, их присылали в конвертах. Выпуски (обычный формат немецких газет – А4) были сложены вчетверо, - вдоль и поперек. Газеты большего формата — обычно голландские — вдоль и два раза поперек. Видимо, газеты отправлялись в конвертах небольшого формата (приблизительно 8х10 см).

Исследования показывают: нельзя сказать, что кто-то из начальников Тайного, а затем и Посольского приказов заранее отмечал, что именно надо переводить, и потом переводились только эти места. В подавляющем большинстве случаев переводилась информация, которая никем не была отмечена на полях. Кроме того, не всё, порой отмеченное на полях, впоследствии было переведено[39]. Опубликован недатированный документ с жалобой переводчиков Ивана Тешкогорского и Леонтия Гроса на то, что Леонтий Марселис, почтмейстер с 1668 г., указывает, что им перевести[40].

Между доставкой курантов и их переводом проходило не более двух-трех дней. Иногда они переводились в тот же день. Перевод был грубым, дословным, в свободной манере. Иногда переводчики добавляли свои комментарии. Статьи иностранных из газет в курантах не подбирались по содержанию. Их порядок был случайным.

|

|

Газеты в Москву обычно «поступали кружным путем, через страны Западной Европы»[41]. Газеты из Голландии, например, шли, по крайней мере, 34 дня[42]. Чуть меньше – 29 дней доставлялись издания из Кёнигсберга. Практически невозможно определить срок доставки в Москву рукописных газет, поскольку трудно определить, откуда именно они распространялись, и какой календарь в тот сложный момент применял переписчик. Б.В. Сапунов предположил, что сроки доставки в Москву иностранных газет были следующими: до 80 дней в середине века, до 65 - в 1660-е гг., 45-50 дней после 1672 г.[43].

В РГАДА сохранилось 618 иностранных печатных газет, выпущенных в период 1660-1670 гг.: 75% из них – на немецком языке и 20% - на нидерландском. На многих экземплярах имеются пометы переводчиков типа «нет ничево» [44] или «все старе»[45]. Исследователи предполагают, что общее количество газет, привезенных в Москву в этот период, как минимум, в 3-4 раза больше.