Результатами профессионального становления педагога как субъекта педагогической деятельности являются его профессионально-педагогическая культура и профессиональное мастерство. Профессионально-педагогическая культура учителя может быть охарактеризована как синтез профессионально-педагогической направленности, профессиональных знаний, педагогических способностей и педагогических умений.

Педагогическое мастерство в свою очередь есть высший уровень развития профессионально-педагогической культуры. Мастер — это специалист, достигший высокого искусства в своей профессии.

Нередко педагогическое мастерство сочетается с педагогическим новаторством, которое понимается как деятельность по внесению и осуществлению новых

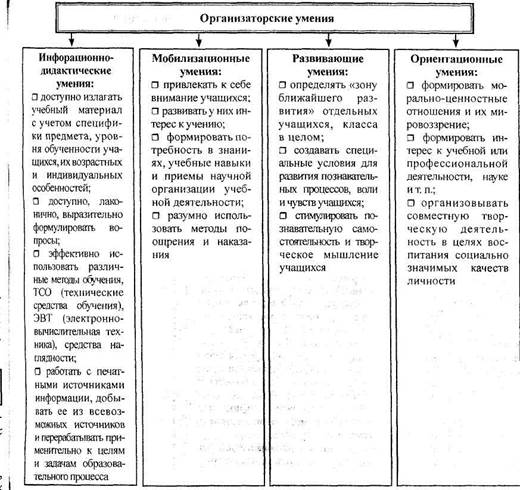

Схема 1

прогрессивных идей, методов, форм, технологий в педагогический процесс и их применение наряду с традиционными подходами. Если же вносимые новшества принципиально отличаются от традиционного содержания, методов и форм образования, то говорят об инновационной направленности педагогической деятельности или об инновациях в образовании.

Профессионализм — степень овладения индивидом профессиональными умениями и навыками. Профессионал — специалист своего дела, имеющий соответствующую подготовку и квалификацию. Профессионализм как психологическое и личностное образование характеризуется профессиональными знаниями, умениями и навыками, а также искусством постановки и решения профессиональных задач.

Какие факторы оказывают преимущественное влияние на профессиональное становление? Прежде всего это личностные особенности и желание развиваться. Не менее значимым выступает фактор самой профессиональной деятельности, которая вынуждает развивать профессионально значимые качества. Влияет также и способ, условия вхождения в профессию. Далее важным фактором оказывается стаж работы. Вместе с тем не всегда увеличение стажа говорит о повышении уровня профессионализма. Иногда наблюдается противоположная тенденция: человек оказывается во власти стереотипов, перестает развиваться, становится невосприимчивым к новому опыту. Тормозят профессиональное становление педагога и жизненные кризисы (чувство или осознание нереализованности, опустошенности, бесперспективности). Названные факторы относятся к внутренним. Существуют и внешние факторы профессионального роста: 1) индивидуальные особенности человека (задатки, наклонности, способности); 2) потребность общества в тех или иных специалистах (современная ситуация на рынке образования характеризуется возрастанием спроса на образовательные услуги, поэтому педагогическая деятельность в ближайшие годы может быть достаточно актуальной); 3) близлежащие возможности, то есть те ресурсы, которыми обладает человек при выборе своей профессии: реальное знание о будущей работе,

|

|

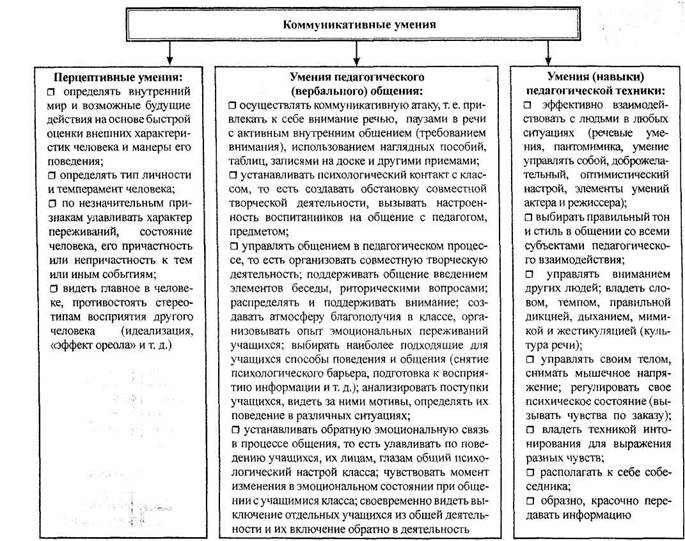

Схема 2

расположение образовательного учреждения вблизи места жительства, определенный уровень знаний, ограничивающий выбор, материальное положение и т. п.

Рассмотрим этапы, которые проходит педагог в своем профессиональном развитии. В настоящее время сложилась система непрерывного образования учителя.

Довузовский (допрофессиональный) этап. У отдельных учащихся уже в школьном возрасте проявляются склонности и способности к педагогической работе: они общительны, испытывают привязанность к детям, обладают эмпатией, гуманностью, терпимы по отношению к другим. Степень проявления этих качеств можно диагностирировать с помощью методов психолого-педагогической диагностики. На формирование у школьников интереса к педагогической профессии влияют опытные и авторитетные учителя, родители, учебные предметы. Бывают и случайные факторы (близость учебного заведения, настояние родителей, влияние друзей и т. п.). В школе существуют факультативные курсы по введению в психологию и педагогику, создаются специализированные классы по педагогике. Их задача — выявить учащихся, имеющих склонность к профессии учителя, формировать мотивы выбора профессии: познакомить с особенностями профессионально-педагогической деятельности.

|

|

Вузовский (профессиональный) этап. На этом этапе студенты — будущие педагоги — получают систематическую общеобразовательную и профессиональную подготовку в средней специальной или (и) высшей школе. Учебный процесс в вузе предлагает студентам различные формы обучения (лекционные, семинарские, лабораторные занятия, учебную и производственную практику). Уже в вузе студенты могут анализировать ход учебного процесса с профессиональных позиций.

Важно также заниматься самообразованием (изучение литературы, влияние средств массовой информации, участие в различных конференциях, выставках, занятия исследовательской деятельности, обучение на разных курсах, занятие педагогической деятельностью, общение с преподавателями и т. п.). В настоящее время разрабатывается и внедряется двухуровневая система подготовки учителей в высшей школе (специалист, магистр).

|

|

По завершении обучения, сдав государственные экзамены, выпускник вуза получает диплом учителя (преподавателя) и имеет право работать профессиональным педагогом.

Послевузовский этап (последипломное образование). Основная функция этого этапа — постоянное совершенствование профессионального мастерства. Первый год работы — это период адаптации к новому положению, привыкание к педагогическому коллективу, учащимся, их родителям, к ответственности за детей и т. п. Это период вхождения в профессию. К стажеру официально прикрепляется наставник из числа опытных учителей. Учитель со стажем работы до пяти лет имеет статус молодого учителя. Обычно после 3—5 лет работы учитель начинает изучать и осмысливать свой опыт, опыт коллег, обобщает его. На этой основе он готовит доклады, выступает на педагогических советах школы, педагогических чтениях, на научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях разного уровня и т. п. Он может публиковать статьи в периодической печати, педагогических изданиях и т. п.

Совершенствуя свое мастерство, учитель занимается на курсах, в институте повышения квалификации, в магистратуре, аспирантуре, становится соискателем на педагогических и других кафедрах вузов или НИИ, разрабатывает методические рекомендации и пособия, защищает диссертации.

Направление в педагогике, раскрывающее методологию, теорию и практик} комплексного измерения и оценки качества педагогических объектов, яштений и процессов, получило название педагогическая квалиметрия (от лат. cval — качество и metros — измерять). Этим же термином обозначают область педагогического исследования, направленного на диагностирование профессиональных качеств педагогов, прежде всего их профессионализма, мастерства, новаторства. В педагогической практике педагогическая квалиметрия реализуется как аттестация педагогических работников. Под последней понимают изучение деятельности педагогов с целью установления соответствия занимаемой должности и присвоения одной из квалификационных категорий.

В Беларуси сложилась практика официальной аттестации педагогов в зависимости от уровня профессионального мастерства. Аттестация является обязательной процедурой для педагогических работников системы образования. Она стимулирует рост профессионального мастерства и развитие творческой инициативы педагогов. Аттестация также способствует повышению уровня теоретической подготовки педагогических работников и поддерживает авторитет педагогического звания. В рамках аттестации педагогических работников определяются уровень их квалификации, результаты трудовой деятельности, деловые и личностные качества. Результаты аттестации являются основой дифференцированной оплаты труда. После аттестации педагогам присваиваются вторая, первая и высшая квалификационные категории. Лучшим мастерам педагогической профессии присваиваются звания «Отличник просвещения», «Заслуженный учитель», «Заслуженный работник образования» и другие.

У педагога есть путь служебного роста, профессионального продвижения. Педагогическая карьера — активное продвижение педагога в совершенствовании своего профессионализма и самореализации в своей профессии. Учителя могут назначить руководителем

методической секции в школе (по предмету), заместителем директора, директором школы, инспектором и руководителем органов образования в районе, городе, области, выдвинуть сотрудником Министерства образования, руководителем учреждений дополнительного образования, подразделений ИПК и т. д.

В структуре карьеры педагога значимую роль играет его имидж. Имидж — эмоционально окрашенный стереотип восприятия педагога коллегами, социальным окружением, массовым сознанием. Имидж составляют природные качества, социальные качества (коммуникабельность, эмпатичность, рефлексивность, красноречие), образованность, профессиональная компетентность, нравственные ценности, владение технологиями принятия решений, а также ориентация на достижения, ответственность, обязательность и другие качества.