Занятие № 12

Лекция № 8

Тема: «Структура двусоставного предложения. Предикативная (грамматическая) основа дву-

составного предложения. Подлежащее. Способы его выражения. Сказуемое. Основные

типы сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное. Осо-

бенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Рас-

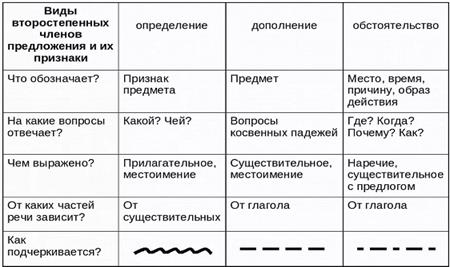

пространённые и нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложе-

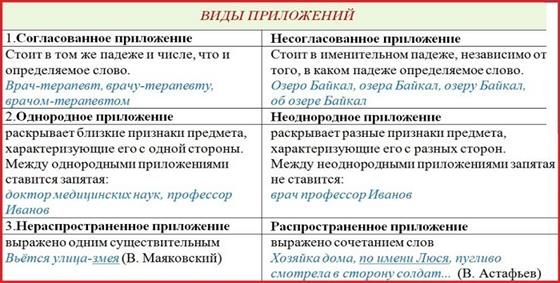

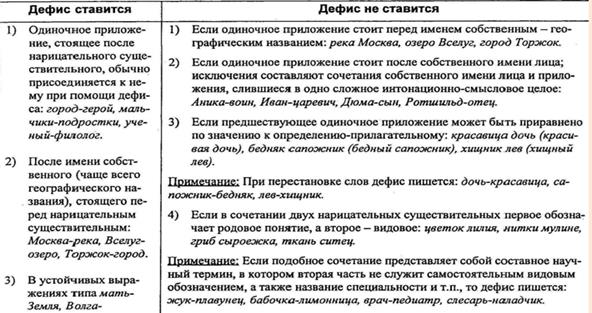

ния: определение, согласованное и несогласованное; приложение как вид определения.

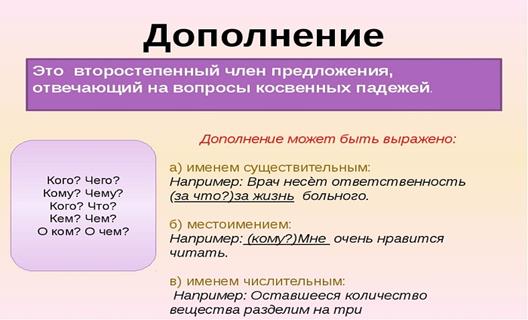

Дефис при приложении. Дополнение. Его основные значения и способы выражения.

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. Многозначные члены

предложения. Распространённые члены предложения. Синтаксические функции инфи-

нитива. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравни-

тельными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на, дополнение пря-

мое и косвенное; обстоятельство, виды обстоятельств по значению, способы их выра-

жения. Порядок слов в простом предложении. Инверсия».

Цель: повторить и обобщить знания о структуре двусоставного предложения; о правильном

построении предложений; о понятиях «прямой и обратный порядок слов в предложе-

нии», законах инверсии и логического ударения; актуализировать и дополнить знания

студентов о постановке тире в простом предложении, выделении запятыми обстоя-

тельств, выраженных деепричастными и сравнительными оборотами, а также обстоя-

тельств с предлогом несмотря на.

Задачи:

¾ применять полученные знания в практической деятельности;

¾ правильно строить предложения;

¾ повторить и обобщить сведения тире между подлежащим и сказуемым, запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на.

План

1. Структура двусоставного предложения. Предикативная (грамматическая) осно-ва двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего и сказуемо-го.

2. Тире между подлежащим и сказуемым.

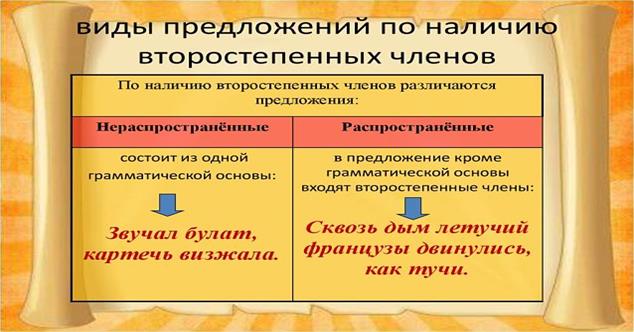

3. Распространённые и нераспространённые предложения.

4. Второстепенные члены предложения: определение, согласованное и несогласо-ванное; приложение как вид определения. Дефис при приложении.

5. Дополнение. Его основные значения и способы выражения.

6. Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения.

7. Многозначные члены предложения.

8. Синтаксические функции инфинитива.

9. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравни-тельными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на.

10. Порядок слов в простом предложении. Инверсия.

| |||||

| |||||

|

| Способы выражения простого глагольного сказуемого | |

| Глагол в форме изъявительного (показывает, что говорящий считает действие фактом, от-нося его к прошедшему, настоящему или бу-дущему времени), повелительного (выражает побуждение к действию, которое должен совершить собеседник (2-е лицо)) или условного (показывает, что действие не является фактом, а только предполагается) наклонения | После угомонившейся вьюги наступает в округе покой (Б. Пастернак) – (изъявительное наклонение настоящее время); На портьер зелёный бархат луч луны упал косой (Г. Ива-нов) – (изъявительное наклонение прошедшее время); Во время грозы, облака будут спускаться до моей кровли (М. Лермонтов) – (изъявительное наклонение будущее время, сложная форма); Я бы в лётчики пошел... (В. Маяковский) – (условное наклонение); Да здравствует солнце, да скроется тьма! (А. Пушкин) – (повелительное наклонение); [Софья]: Молчалин вам наскучил бы едва ли, когда б сошлись короче с ним (А. Грибоедов) – (условное наклонение). |

| Инфинитив (в значении изъявительного наклонения) | И царица хохотать, и плечами пожимать, и подмигивать глазами, и прищелкивать пер-стами, и вертеться, подбочасъ, гордо в зер-кальце глядясь (А. Пушкин). |

| Устойчивые сочетания глагольного типа, имеющие единое значение | Все чувства в Ленском помутились, и молча он повесил нос (= приуныл) (А. Пушкин); Каждая мелочь этого дня врезалась ему в память (=запомнилась) (К. Паустовский); Спектакль вышел на славу (= удался) (А.Че-хов); Он на лету отдавал приказания (= прика-зывал), сообщая необходимое, задавал во-просы (=спрашивал) (Д. Фурманов); В разго-ворах он редко принимает участие (= участ-вует) и на вопросы обыкновенно не отвечает (А.Чехов); Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное от-чаяние. (А. Пушкин) |

| Усечённые и междометные глагольные формы (в значении изъявительного наклонения): прыг, хвать, стук, толк, тютю, ни гу-гу и т. п. | Мартышка, в зеркале увидя образ свой, тихо-хонько Медведя толк ногой... (И. Крылов); И легче тени Татьяна прыг в другие сени... (А. Пушкин). |

| Примечание. Инфинитив в значении изъявительного наклонения, а также усечённые и междометные глагольные формы свойственны главным образом разговорной речи и находят отражение в художественной литературе. |

| |||

|

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ | |

| начала, конца или продолжения действия, т.е. фазы действия (такие глаголы называ-ются фазисными): | начать, стать (= начать), продолжать, закон-чить, перестать и т. п. |

| желательности/нежелательности, возмож-ности/невозможности, целесообразнос-ти/нецелесообразности, и т.п. действия, а также склонности, привычности, эмоцио-нального отношения к действию (такие глаголы называются модальными, они вы-ражают отношение деятеля к действию): | хотеть, мочь, желать, стремиться, пытаться, стараться, решиться, любить, бояться и др |

| вместо модальных глаголов могут исполь-зоваться также глагольные фразеологизмы и устойчивые глагольно-именные обороты с модальным значением: гореть желани-ем, иметь обыкновение, иметь право, дать обещание, иметь намерением, иметь возможность и под. |     Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича и могу сказать, что он даже не имел намерения (= не намеревался) жениться (Н. Гоголь); Теперь хоть имеете возможность (= можете) возразить, если что не так (В. Вересаев); Я уже дал себе слово Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича и могу сказать, что он даже не имел намерения (= не намеревался) жениться (Н. Гоголь); Теперь хоть имеете возможность (= можете) возразить, если что не так (В. Вересаев); Я уже дал себе слово

(= пообещал) больше не играть с ним (Л. Тол-стой). (= пообещал) больше не играть с ним (Л. Тол-стой).

|

| вместо глаголов и глагольных фразеоло-гизмов во вспомогательной части состав-ного глагольного сказуемого возможны и другие части речи (с модальным значени-ем) в сочетании с глаголом-связкой быть (в настоящем времени связка опускается, т.е. имеет нулевую форту): 1) прилагательные (обычно краткие): рад, готов, обязан, вынужден, дол-жен, согласен и др.: |

Шутить и он горазд, ведь нынче кто не шутит! (А. Грибоедов); Через несколько дней должен я был очутиться посреди моего семейства Шутить и он горазд, ведь нынче кто не шутит! (А. Грибоедов); Через несколько дней должен я был очутиться посреди моего семейства

(А. Пушкин); (А. Пушкин);

|

| 2) существительные мастер, мастерица, охотник, любитель: |   Он был охотник подшутить (М. Лермонтов); Фетинья, как видно, была мастерица взбивать перины (Н. Гоголь); Он был охотник подшутить (М. Лермонтов); Фетинья, как видно, была мастерица взбивать перины (Н. Гоголь);

|

| 3) наречия и наречные сочетания, а также категория состояния (в односоставных безличных предложениях) с модальным значением: |      Не в силах Ленский снесть удара (А. Пушкин); Я думаю: он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чём говорил шутя (М. Лермонтов); Мне нужно на кого-нибудь молиться (Б. Окуджа-ва). Не в силах Ленский снесть удара (А. Пушкин); Я думаю: он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чём говорил шутя (М. Лермонтов); Мне нужно на кого-нибудь молиться (Б. Окуджа-ва).

|

| ТИПЫСВЯЗОК В СОСТАВНОМ ИМЕННОМ СКАЗУКМОМ | ||

| ОТВЛЕЧЁННАЯ (НЕЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ) | ПОЛУЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ | ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ |

| выступают спрягаемые формы глагола быть, которые утра-чивают лексическое значение бытия и выражают чисто грамматические значения наклонения, времени, лица, числа и рода. Например: Все петухи в Гремячем Логу были на удивление разноголосы. Ты, казачок, аккуратней будь. (Шол.) Форма есть, указывающая на настоящее время, обычно опу-скается, и связка в данном случае является нулевой. Например: Давыдов— герой-ский парень. Балтийцы — стреляный народ. (Шол.) В книжной речи связка есть обычно не опускается. Например: Храбрость есть необходимое следствие ума и известной степени разви-тия... (Л. Т.) Кроме того, связка есть наб-людается в предложениях ти-па: «Жена есть жена» (Ч), «Приказ есть приказ». (Сим.) В качестве незнаменательной связки со значением настоя-щего времени могут высту-пать частицы это, вот, вот это, это значит. Например: Пахота — это тебе не вос-кресное игрище! Иван Фо-мич — вот хозяйственный человек. | 1) на постоянство признака (являться, служить, доводить-ся и др.); 2) на качественное изменение признака (становиться, де-латься и др.); 3) на проявление признака (ка-заться, представляться, выглядеть и др.). Например: Покойная Хопрова мне как-никак кумой доводилась (пос-тоянство признака). На вос-токе шире стала багряная полоса (изменение признака). Мелкой и ничтожной пока-залась ему в эту минуту его любовь к Лушке (проявление признака). (Шол.) | выражается глаголами движе-ния, состояния и профессио-нального действия и образует с присвязочным членом смы-словое единство. Например: Поехал Аверьян на ярмарку один. Работает твоя супруга на шахте откатчицей. (Шол.) |

| СПОСОБЫВЫРАЖЕНИЯ ИМЕННОЙ ЧАСТИ | |

| Существительное (в Им.п., в Тв.п., в других косвенных падежах) | Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были не редкость (И. Бунин); Для нас Суходол был только поэтическим памятником былого (И. Бунин); В полном разгаре страда деревенская (Н. Некрасов). |

| СПОСОБЫВЫРАЖЕНИЯ ИМЕННОЙ ЧАСТИ | |

| Прилагательное (полное, краткое, в форме степени сравнения) | Дверь была тоненькая и хлипкая, а крючок прово-лочный (М. Горький); Я был озлоблен, он угрюм (А. Пушкин); И жизнь моя без этих трёх блажен-ных дней была б печальней и мрачней бессильной старости твоей (М. Лермонтов). |

| Числительное | Их изба была третья с краю (А. Чехов); Пьер стоял шестым (Л. Толстой) |

| Местоимение | При первой же попытке ей дадут почувствовать, что она ничто (Н. Добролюбов); Итак, кто же я на самом деле? (В. Короленко); Граф был для неё всё (Н. Карамзин). |

| Причастие | Детское моё любопытство было сильно задето (И. Тургенев); Дела мои расстроены (И. Тургенев); И ныне я новым для меня желанием томим... (А. Пушкин); Сейчас он [сад] стоял облетевший, озябший (К. Паустовский). |

| Наречие | Разгадка мрачного настроения доктора была налицо (Д. Мамин-Сибиряк);...Шинель была совершенно и как раз впору (Н. Гоголь); Как некстати было это воспоминание! (А. Чехов) |

| Цельное словосочетание | Она в семье своей родной казалась девочкой, чу-жой (А. Пушкин); Он был думающий и наблюда-тельный человек (К. Паустовский); Докторская квартира служила притчей во языцех (Д.Н. Ма-мин-Сибиряк). |

| Инфинитив (только в том случае, если подлежащее тоже выражено инфинитивом) | Любить – значит бороться и побеждать (М. Горький). |

| ТИРЕ МЕЖДУ ПОДЛЕЖАЩИМ И СКАЗУЕМЫМ | |

| Правила | Примеры |

| Тире ставится: | |

| 1) между подлежащим и сказуемым, если они выражены именами существительными в име-нительном падеже и между ними нулевая связ-ка: | Великая радость — работа, в полях, за стан-ком, за столом! (В. Брюсов) |

| 2) перед словами это, это есть, вот, значит, это значит: | Судьба изобретателя — это судьба его изоб-ретений. (М. Ильин) |

| 3) между подлежащим и сказуемым, выражен-ными инфинитивом: | Жизнь прожить — не поле перейти. (Посл.) |

| 4) между подлежащим и сказуемым, если один из главных членов выражен инфинитивом, а другой — именем существительным в именительном падеже: | Находить приметы или самим создавать их — очень увлекательное занятие. (К. Пау-стовский) |

| 5) между подлежащим и сказуемым, выражен-ными количественными числительными в име-нительном падеже: | Семью восемь — пятьдесят шесть. |

| 6) между подлежащим и сказуемым, когда один из главных членов выражен количествен-ным числительным, а другой — именем суще-ствительным в именительном падеже: | Мощность двигателя мотоблока — пять лошадиных сил. Примечание В технической литературе при характерис-тике предмета тире, как правило, опускается. Например: Мощность двигателя пять лоша-диных сил. |

| 7) для внесения ясности в смысл предложения: | Отец — мой учитель. Отец мой — учитель. |

| Тире не ставится: | |

| 1) в простых предложениях разговорного стиля: | Моя мать учительница. |

| 2) если перед сказуемым стоят сравнительные союзы как, словно, будто, точно, вроде как, все равно что и др.: | Каждый кленовый лист как дождевая тучка! (Н. Сладков); Примечание Постановка тире перед сравнительными союзами возможна, если необходимо логи-чески выделить сказуемое-сравнение: Заря над полем — как красный тын. (С. Есенин) |

| 3) если перед сказуемым стоит отрицательная частица не: | Душа Печорина не каменистая почва... (В. Бе-линский) Примечание В случаях, когда необходимо логически выделить сказуемое и интонационно его под-черкнуть, ставится тире: Любовь к Родине — не отвлечённое понятие... (А.Н. Толстой) |

| 4) если между подлежащим и сказуемым стоит вводное слово, союз, частица, наречие, несог-ласованный второстепенный член, относящий-ся к сказуемому: | После школы печать, несомненно, первый учитель языка. (К. Федин) |

| 5) если сказуемое предшествует подлежаще-му: | Какое большое удовольствие бродить в лесу! (В. Солоухин); |

| 6) если подлежащее выражено личным место-имением, а сказуемое — именем существи-тельным в именительном падеже: | Он поэт, поэт народный, он поэт родной земли! (С. Есенин) Примечание В случае необходимости логически вы-делить и подчеркнуть сказуемое тире ставит-ся: Мы — огонь, вода и пажити... (Н. Клюев) |

| 7) именным прилагательным, предложно-именным сочетанием: | Я златострунный и пригожий. (И. Клюев) |

| Обстоятельство – второстепенный член предложения, который обозначает признак действия или признак другого признака, зависит от сказуемого. | ||

| ВИДЫОБСТОЯТЕЛЬСТВ | ||

| Виды | Вопросы | Примеры |

| Места | где? куда? откуда? | Хорошо (где?) тут. |

| Образ действия, меры и степени | как? каким образом? каким способом? в какой мере? в какой степени? насколько? | Платье (как? в какой степени?) сильно выгорело. |

| Сравнения | как? подобно кому? подобно чему? | Кошка (как? подобно чему?) клубочком свернулась на краешке. |

| Причины | почему? отчего? по какой причине? | Я молчал (почему?) из вежливости. |

| Условия | при каком условии? | Чуден Днепр (при каком условии?) при тихой погоде? |

| Уступки | вопреки чему? несмотря на что? | Мы, (несмотря на что?) несмотря на усталость, решили продолжать рабо-тать. |

| ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МОГУТ БЫТЬ ВЫРАЖЕНЫРАЗНЫМИ ЧАСТЫМИ РЕЧИ | |

| существительное с предлогом и без предлога | После дождя выглянуло солнце. (обстоятельство времени). |

| деепричастие | От Урала до Дуная, до большой реки, колыхаясь и сверкая, движутся полки. |

| деепричастный оборот | Стоя под парами, тяжелые пароходы свистят, шипят, глубоко вздыхают. |

| наречие | Издалека слышались раскаты грома. |

| инфинитив | Соседский дедушка сел отдохнуть на лавочку около калитки. |

| фразеологизмы | Его выгнали с предприятия за то, что он работал спустя рукава. |

| устойчивые словосочетания | От тебя нет покоя ни днем ни ночью. |

| СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ИНФИНИТИВА | |

| 1) односоставных безличных и инфинитивных предложениях: | Лучше всего понять и простить! |

| 2) в двусоставных предложениях как часть составного глагольного сказуемого: | Проститься я желал с тобой как с другом. (М. Лермонтов) |

| 3) в двусоставных предложениях в качестве простого глагольного сказуемого в ситуации, когда он уподобляется формам изъявительного наклонения и получает временное значение при именном подлежащем: | А он топать, стучать, кричать – ничего не вышло! |

| Функцию подлежащего может выполнять независимый инфинитив при сказуемом, выраженным именем существительным, предикативным наречием, другим инфинитивом, реже – прилагательным в полной форме творительного падежа со связкой: | Жить на земле, даже не будучи влюбленным, –славное занятие (А. Чехов). «Жить – это знать!» – повторила Лиза (М. Горький). |

| В роли обстоятельства цели инфинитив выступает в том случае, если относится к глаголам движения (ходить, бегать, прыгать, двигаться, ехать и др.): | Мы пришли проститься навсегда. Ты слушать исповедь мою сюда пришел, благодарю (М. Лермонтов). Сосед один иногда наезжает в карты играть (А. Пушкин). Утомленные ночлегом, шли бойцы из всех берлог греться бегом, мыться снегом – жестким, как песок (А. Твардовский). |

| Инфинитив, нередко употребляющийся в роли несогласованного определения, поясняет отвлеченное имя существительное с модальным значением необходимости, возможности, долженствования, желательности, волеизъявления и т.п. и обозначает признак по внутреннему содержанию: | Желание жить не оставляло её ни на минуту. Он дал строгое приказание не выпускать её из комнаты и смотреть за тем, чтобы никто с ней не говорил (А. Пушкин). У меня врожденная страсть противоречить (М. Лермонтов). |

| Инфинитивное дополнение обозначает действие как объект, на который направлено действие другого лица (попросили остаться, приглашают сесть): | Царь приказал подавать сани. |

| Инфинитив выполняет функцию дополнения тогда, когда обозначает действие, производимое совместно лицом, играющим роль субъекта (подлежащего), и другим лицом (договорились встретиться, собирались пойти, условились написать): | Мы договорились не обижать друг друга по пустякам. |

| Обстоятельство, выраженное деепричастием или деепричастным оборотом, находится в середине предложения, то оно выделяется запятыми с двух сторон: | Мама, приготовив ужин, накрыла на стол. |

| Если деепричастие и деепричастный оборот стоят после сочинительного или подчинительного союза, то они отделяются от него запятой: | Он бросил перо и, откинувшись на спинку стула, стал смотреть в окно. |

| Обстоятельства, выраженные существительным с производным предлогом «несмотря на» имеет значение уступки. Его можно заменить придаточным предложением уступки с союзом «хотя». Этот второстепенный член предложения обязательно обособляется запятыми: | Несмотря на высокие волны, баркас уверенно направился к островку. = Хотя на море поднялись высокие волны, баркас уверенно направился к островку. |

| |||||

| |||||

|

| ФУНКЦИИ ПОРЯДКА СЛОВ | |

| Порядок слов служит для полной передачи смысла сообщения. | Машина обыграла Каспарова. Каспарова обыграла машина. |

| Особый порядок слов может придавать пред-ложению эмоциональную окраску, выполняя при этом стилистическую функцию. | Дремлет Красная площадь. Тих прохожего шаг. |

| Порядок слов может различать члены предло-жения, и тогда он выполняет синтаксическую функцию | Грузовик обогнал автомобиль. |

| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРЯМОМ ПОРЯДКЕ СЛОВ | |

| в повествовательных предложениях за подлежащим следует сказуемое: | Учительница проверяла наши контрольные работы. |

| приглагольное дополнение следует за определяемым словом: | Учительница проверяла наши контрольные работы. |

| согласованное определение ставится перед определяемым словом: | Учительница проверяла наши контрольныеработы. |

| несогласованное определение стоит после определяемого слова: | Она купила платье в горошек. |

| обстоятельства могут занимать различное положении в предложении: | Вчера он пришёл домой поздно. Мы поедем завтра в деревню. |

| |||||

| |||||

|

Упражнение для самоконтроля

1. Спишите текст. Подчеркните грамматическую основу предложений. Укажите сокра-щенно, какой частью речи выражено подлежащие.

1. Снов.. что-то зашумело в лесу (И. Тургенев).

2. Все вокруг бл..стело сильным двойным блеском: блеском молодых утре(н, нн)их лучей и вчерашн..го ливня (И. Тургенев).

3. Есть одна птица, которая совсем не боит(?)ся людей. Это щур (Д. Зуев).

4. Ч..ховые контрольного пункта козырнули генералу (А. Первенцев).

5. Волк осторожен и хитер. Это спасает хищников от пог..ловного истребления (Д. Зуев). 6. Пятеро заходят выше пояса в воду (В. Шишков).

7. Прохожие, шагая против холодного, мокрого ветра,..гибались в три погибели и

пр..держ..вали руками мокрые воротники (В. Бианки).

8. Что-то у Володи произошло с администрацией (А. Чаковский).

2. Перепишите, подчеркните простые глагольные сказуемые одной чертой, а составные — двумя.

«ОГОНЬ – НА МЕНЯ!»

Из Москвы много раз передавали этот героический приказ: «Огонь — на меня!» Высота самопожертвования грозно звучит в слове, самообрекающем на верную гибель. Воин собою, своей жизнью велит направить орудия на него, ибо около — много врагов. Памятник должен быть на месте такого героизма. Молодое поколение должно запомнить, как славно отдавали жизнь за Родину русские воины. В полном сознании, имея возможность отступить, герой предпочитал гибель за Родину. Другой телом своим закрывал дуло пулемета, чтобы спасти своих товарищей...

Русский воин зычно на весь мир крикнул: «Огонь — на меня!» Принял герой все стрелы в свой щит, в свое сердце! И спас Родину! (Я. Рерих)

- К какому типу предложений по цели высказывания принадлежит заголовок текста?

- Составьте схему первого предложения.

- Найдите сложные слова, объясните способ их образования.

3. Спишите предложения, ставя, где это необходимо, тире. Подчеркните подлежащее и сказуемое, определите, чем они выражены. Сформулируйте правила постановки тире между главными членами (ответы отправить голосовым сообщением на электронный адрес страницы в контакте https://vk.com/id255720637 ).

1. Писать о лесах любимое моё занятие, в некотором смысле даже гражданская обязан-ность. (Чив.)

2. Поэзия Пушкина как пенье птицы в роще, как песня ветра, как шум волн. (Т.)

3. Молчанье золото, когда заходят в храм. (М. Макс.)

4. И белый свет не свет... (Снег.)

5. Я северный ваш друг и брат! (Ес.)

6. Невежда без души зверь. (Фоне.)

7. Казаться улыбчивым и простым самое высшее в мире счастье. (Ес.)

8. Жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслаждение... жизнь тяжёлый труд. (Т.) 9. Нигилист это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, кото-

рый не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружён этот принцип. (Т.)

10. Сие намерение есть изобразить преемственно градоначальников, в город Глупов от российского правительства в разное время поставленных. (С.-Щ.)

11. Доброта она превыше всех благ. (М. Г.)

12. Быть с Россией это вечный праздник для её отважных сыновей! (А. С.)

4. Подчеркните подлежащее и сказуемое. Поставьте, где нужно, тире. Объясните свой выбор.

1. Плохой товарищ не подмога.

2. Сердце не камень.

3. Назначение искусства помогать людям полюбить жизнь.

4. И неподкупный голос мой был эхо русского народа.

5. Точность и краткость вот первые достоинства прозы.

6. Друга любить себя не щадить.

7. Земля как будто глобус.

8. Счастье умов благородных видеть довольство вокруг.

5. Прочитайте предложения, исправьте ошибки. Запишите предложения в исправленном виде и подчеркните главные и второстепенные члены предложения.

1. Образ Татьяны наиболее близок автору, которая, по его мнению, является идеалом русской женщины.

2. Но однажды Галя понимает, что ее художник не любит.

3. Татьяна молода и наивна, воспитанная на романах.

4. Раскольников пролил кровь и за что должен расплачиваться.

5. Он даже обретает веру среди природы, которую потерял среди людей.

6. Перед нами пример людей того времени высшего света.

7. Атлантида – давно погибшая цивилизация из-за гордыни.

Домашнее задание:

Используя прямой порядок слов и инверсию, напишите сочинение-миниатюру на тему: «Весна — это такое время года, когда очень хорошо начинать что-то новое». Подчеркните главные и второстепенные члены предложения.

Литература:

1. Власенков, А. И. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. Организаций: базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – Москва: Просвещение, 2014. – 287 с.

Оформление работы

Двадцать пятое марта

Дистанционная работа