История открытия азота

Соединения азота – селитра, азотная кислота, аммиак – были известны задолго до получения азота в свободном состоянии.

В 1772 г. Д. Резерфорд, сжигая фосфор и другие вещества в стеклянном колоколе, показал, что остающийся газ не поддерживает дыхания и горения. Д. Резерфорд назвал его «удушливым воздухом».

К. Шееле назвал этот элемент, извлеченный из воздуха, «дурным воздухом».

В 1787 г. А.Лавуазье установил, что «жизненный» и «удушливый» газы, входящие в состав воздуха, это простые вещества, и предложил название «азот». «А» - отсутствие, «зоо» - жизнь. «Безжизненный» - азот.

И не случайно: испытания проводили на лабораторных мышах, помещая их под колпак с азотом, где они погибали.

Физические свойства

Входит в состав воздуха: N = 78%. Также входит в состав других неорганических соединений и состав живой материи.

Азот немного легче воздуха; плотность 1,2506 кг/м3 (при н.у.),

tпл = - 209,8℃, tкип = -195,8℃

Жидкий азот используют для охлаждения различного оборудования и техники; для охлаждения компонентов компьютера при экстремальном разгоне. В химии жидкий азот применяют при работе с вакуумными линиями, для охлаждения веществ и проведения реакций при низких температурах, для создания инертной атмосферы. При этом транспортировка азота осуществляется в сосудах Дьюара.

В воде азот менее растворим чем кислород: при 0℃ в 1м3 H2O растворяется 23,3 г азота.

Азот не поддерживает дыхание и горение; он чрезвычайно инертен. Малая реакционная способность азота обусловлена строением его молекулы.

N≡N — это самая прочная (из всех двухатомных) молекула. Молекула азота очень устойчива: энергия диссоциации ее на атомы составляет 942,9 кДж/моль, поэтому даже при температуре 3300℃ степень диссоциации азота составляет 0,1%.

|

|

Азот – один из распространенных элементов на Земле.

- в атмосфере - 4·1015 тонн по массе и 78% газообразного азота по объёму;

- литосфере – 1,9·10-3 % по массе;

- в живых организмах - 0,3% по массе.

В белке животных и человека - 16–17% азота. В организмах человека и плотоядных животных белок образуется за счёт потребляемых белковых веществ травоядных животных и в растениях. “Жизнь - есть способ существования белковых тел на Земле” - по определению Ф.Энгельса.

Способы получения азоты:

Промышленные способы:

Ректификация (разделение) жидкого воздуха:

сначала улетучивается N2 (tкип = -196℃);

затем О2 (tкип = -183,0℃)

Лабораторные способы:

Окислительно-восстановительное разложение некоторых солей аммония:

NH4NO2 = N2 + 2H2O

(NH4)2Cr2O7 = Cr2O3 + N2 + 4H2O

Окисление аммиака и солей аммония:

4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O

8NH3 + 3Br2 = N2 + 6NH4Br

NaNO2 + NH4Cl → NaCl + N2 + 2H2O

Химические свойства азота

Молекулярный азот — химически инертное вещество, легко реагирует только с металлами:

N2 + 6Li → 2Li3N

Магний горит с образованием не только оксида, но и нитрида магния:

3N2 + 6Mg → 2Mg3N2

N2 + 2Al → 2AlN

Азот при взаимодействии с металлами проявляет окислительные свойства: образуются нитриды металлов, в которых степень окисления азота равна -3.

С неметаллами азот реагирует тяжелее: для инициирования и ускорения реакций необходимо применять высокие температуры, искровые электрические разряды, ионизирующее излучение, катализаторы (Fe, Cr, V, Ti и их соединения):

N2 + 3H2 → 2NH3

3F2 + N2 → 2NF3

Cl2 + N2 ≠

|

|

S + N2 ≠

Реакция горения азота идет при высокой температуре, в электрическом разряде или в присутствии катализатора:

N2 + O2 = 2NO - Q

Обратите внимание: реакция эндотермическая!

Углекислый газ

Углекислый газ CO2 – это высший оксид углерода.

Валентность углерода и степень окисления углерода в данном оксиде совпадаю и равны 4. Все четыре связи ковалентные.

Физические свойства

Он представляет собой бесцветный газ, слегка кисловатый на вкус. Углекислый газ примерно в полтора раза тяжелее воздуха, поэтому его можно переливать из одного сосуда в другой, как будто он является невидимой жидкостью.

Химические свойства

Несмотря на то, что в CO2 углерод находится в высшей степени окисления, углекислый газ практически не проявляет окислительных свойств. Он может быть восстановлен лишь при повышенной температуре под действием сильных восстановителей. Так, магний, зажженный на воздухе, продолжает гореть и в атмосфере углекислого газа:

2Mg + CO2 → 2MgO + C

Взаимодействуя с раскаленным углем, он превращается в угарный газ СО:

CO2 + C → 2CO

Углекислый газ – типичный кислотный оксид. Реагирует с основными оксидами:

Na2O + CO2 → Na2CO3

С основаниями, образуя соли угольной кислоты:

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O карбонаты (с избытком щелочи)

NaOH + CO2 → NaHCO3 гидрокарбонаты (с недостатком щелочи)

При растворении углекислого газа в воде образуется угольная кислота H2CO3, слабая двухосновная кислота, известная лишь в водных растворах.

В водном растворе реагирует с карбонатами активных металлов, образуя кислые соли:

Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3

Качественные реакции на углекислый газ

|

|

О его присутствии можно судить по помутнению известковой воды вследствие образования нерастворимого в воде карбоната кальция:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Получение углекислого газа

Получают углекислый газ термическим разложением солей угольной кислоты (карбонатов), например, обжиг известняка:

CaCO3 →CaO + CO2

или действием сильных кислот на карбонаты и гидрокарбонаты:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2

Парниковый эффект вокруг планеты связан с наличием вокруг неё устойчивой атмосферы.

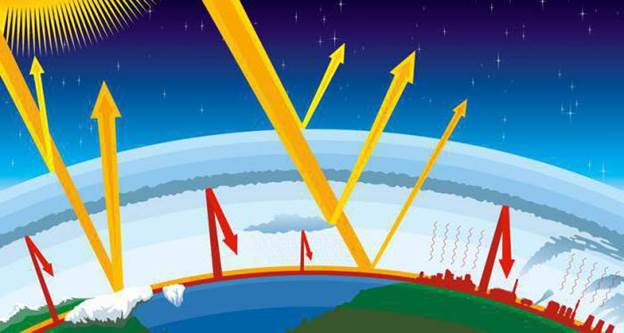

Рисунок 1. Физика парникового эффекта.

Земля, для поддержания своего температурного баланса, должна отдавать энергии столько же, сколько получает её от Солнца. Но, атмосфера не однородна, в её состав входят углекислый газ и водяной пар. Они играют роль стекла в теплице, поглощая инфракрасные лучи. Их наличие в атмосфере вызывает образование парниковых газов, некоторые из них частично возвращаются обратно к Земле. У поверхности планеты эти газы повышают температуру, создавая «эффект одеяла».

Инертные газы

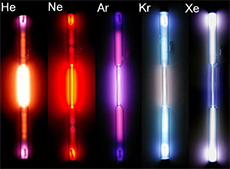

Инертные газы — группа элементов в таблице Менделеева, обладающих однотипными свойствами. Все эти вещества – одноатомные газы, с большим трудом взаимодействующие с другими веществами. Это объясняется тем, что их внешние атомные оболочки полностью «укомплектованы» (кроме гелия) восемью электронами и являются энергетически стабильными. Эти газы еще называют благородными или редкими. В группу входят: гелий, неон, аргон, криптон, ксенон и радиоактивный радон.

Свойства инертных газов

Газы без цвета, запаха и вкуса. Они всегда есть в атмосферном воздухе, но их невозможно увидеть или почувствовать. Плохо растворяются в воде. Не горят и не поддерживают горение. Плохо проводят тепло. Хорошо проводят ток и при этом светятся. Практически не реагируют с металлами, кислородом, кислотами, щелочами, органическими веществами. Химическая активность растет по мере увеличения атомной массы.