М.К.Эшер. «Вавилонская башня», 1958

Фотография: www.mcescher.com

Уже в самых ранних своих работах Эшер экспериментировал с перспективой как способом изменить взгляд зрителя на картину. Этими экспериментами он отчасти обязан опыту искусства Возрождения — ведь так называемая прямая перспектива, которая была взята за основу ренессансной живописи, — это, в общем, точно такая же условность, как и «обратная перспектива», используемая в византийской иконописи. Идеальные пропорции — не меньшая иллюзия, чем искажение пространства, это Эшер хорошо понимал. Он начал создавать картины со сложной перспективой во время путешествий по Италии — когда выполнил работу под названием «Вавилонская башня».

Эшер и рекурсия

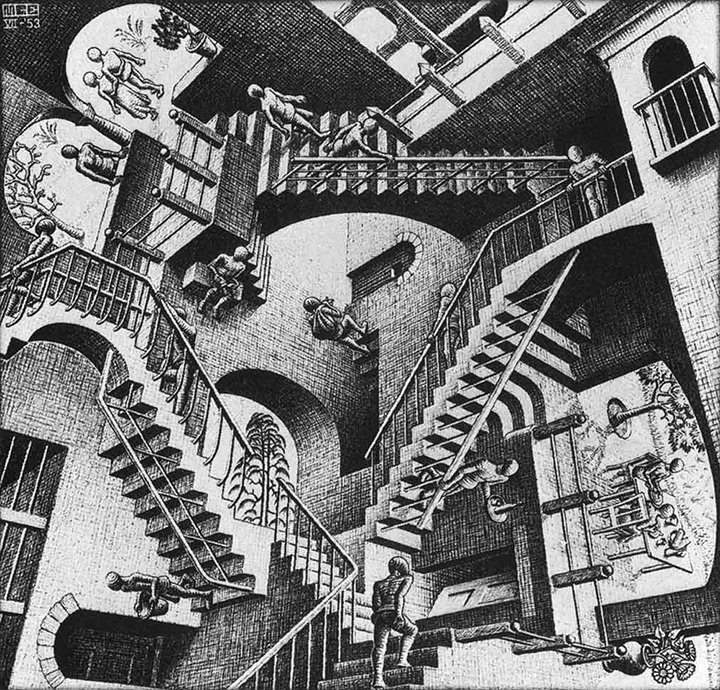

М.К.Эшер. «Относительность», 1953

Фотография: www.mcescher.com

Рекурсией называют такое явление, при котором объект повторяет сам себя, иногда — бесконечно. Эшер много раз использовал рекурсивный метод в разных формах.

Эшер и дизайн

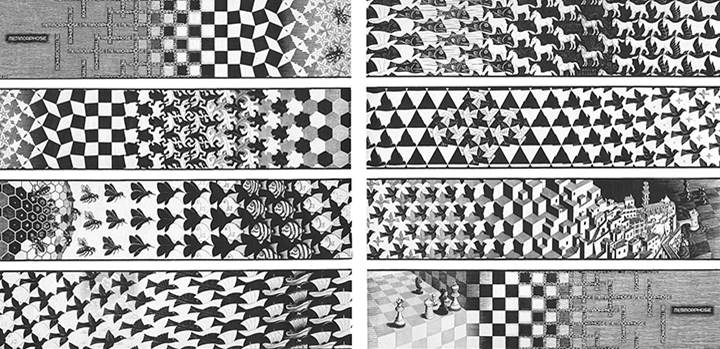

М.К.Эшер. «Метаморфоза III», 1968

Фотография: www.mcescher.com

Эшер никогда не отказывался от возможности подзаработать, тем более что его семье, судя по сохранившимся свидетельствам, постоянно не хватало на жизнь. Эшер много работал с Королевской почтой Нидерландов, делая все что угодно — от дизайна поздравительных открыток и почтовых марок до 50-метрового панно «Метаморфоза III», в котором наглядно продемонстрированы различные приемы мозаичного замощения пространства в сочетании с оптическими иллюзиями. В «Метаморфозе» геометрические фигуры плавно перетекают в изображения птиц, животных и архитектурных форм, чтобы потом закольцеваться и вернуться к первоначальному рисунку. Эшер также создавал узоры для оберточной бумаги магазинов De Bijenkorf. Несмотря на то что дизайн не был основным делом его жизни, Эшер оказал серьезнейшее влияние на последующие поколения промышленных художников и дизайнеров, особенно на приверженцев психоделического искусства.

Эшер и имп-арт

М.К.Эшер. «Водопад», 1961

Фотография: www.mcescher.com

Имп-арт — это направление в искусстве, нацеленное на изображение невозможных с точки зрения геометрии фигур. Например, английский ученый Роджер Пенроуз создал сразу несколько таких фигур, самые известные из которых — треугольник Пенроуза и лестница Пенроуза. Все «невозможные» картины были созданы Эшером с 1958 по 1961 год — вскоре после того, как эти фигуры были описаны Пенроузом. Эшер применил находки Пенроуза в гравюрах наряду с обычными, евклидовыми многогранниками. Самые яркие примеры невозможных фигур у Эшера — в литографии «Водопад» и в гравюре «Спускаясь и поднимаясь». В «Водопаде» создана модель вечного двигателя, основанная на «невозможном треугольнике», а «Спускаясь и поднимаясь» — это художественная модель «невозможной лестницы», по которой движение в одну сторону будет бесконечным спуском, а движение в другую сторону — бесконечным подъемом. Секрет «невозможных» фигур заключается в ракурсе, с которого на них смотрят, — что было особенно увлекательно для Эшера, в совершенстве овладевшего различными видами перспектив и их искривлений.