В специальной психологии и педагогике решается проблема нормы и ее вариантов, а также определяется понятие «нормального» развития. Норма (лат. norma) – узаконенное установление, признанный обязательный порядок; установленная мера, средняя величина чего-либо. Строго научного понятия «норма личности» не существует. Данное понятие может иметь различные значения. Среднестатистическая норма – уровень психосоциального развития человека, который соответствует средним качественно-количественным показателям, полученным при обследовании представительной группы популяции людей того же возраста, пола, культуры и т.д. Функциональная норма – это индивидуальная норма развития. С педагогической точки зрения «нормальным» считается развитие, которое дает возможность ребенку усваивать содержание образования в обычных педагогических условиях.

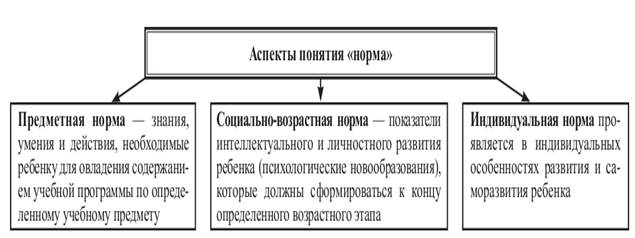

Основными критериями нормы могут выступать понятия «предметная норма» (отражается в стандартах образования); «социально-возрастная норма»; индивидуальная норма (рис. 4).

Рис. 4. Основные критерии нормы

Показателями нормального развития ребенка являются: соответствие уровня развития ребенка уровню большинства детей его возраста или старшего возраста, с учетом развития общества, членом которого он является; соответствие развития ребенка его собственному общему пути, определяющему формирование индивидуальных свойств, способностей и возможностей; соответствие развития ребенка требованиям общества, определяющим как актуальные формы его поведения, так и дальнейшие перспективы его адекватного творческого социального функционирования в период зрелости [9].

Развитие психики в норме характеризуется поступательностью, сопровождаемой кризисами, и подчиняется таким закономерностям, как неравномерность психического развития, цикличность развития, пластичность нервной системы; развитие отдельных психических функций на базе сформированных ранее; соотношение биологических и социальных факторов в процессе психического развития [12].

Для характеристики психического развития психического развития, отличающегося от «нормы», используют понятия «отклоняющееся развитие» и «нарушения развития». Понятие «отклоняющееся развитие» в специальной литературе определяется как отклонение формирования всей иерархической структуры психического развития или ее отдельных составляющих (психических функций, функциональных систем) за пределы социально-психологического норматива, определяемого для конкретной образовательной, социокультурной, этнической ситуации, вне зависимости от знака этого изменения (опережение или запаздывание) [12].

Нарушения развития обычно возникают в младенческом или детском возрасте и характеризуются задержкой в развитии биологически необходимых психических функций. В целом об отклонении (нарушении) в развитии говорят тогда, когда возникает несоответствие возможностей индивида общепринятым социальным ожиданиям, образовательным нормативам успешности, установленным в обществе нормам поведения и общения, то есть когда налицо ограничение социальных возможностей.

Установлено также, что между нормальным типом поведения и патологическим (болезненным) находится множество переходных форм. У практически здорового ребенка могут наблюдаться проявления, состояния, формы поведения, отклоняющиеся от нормы. Это так называемые факторы риска, существующие в каждом возрастном периоде. Их коррекция также является обязанностью педагога.

3. Причины нарушений развития. Различные варианты дизонтогенеза

Существуют различные классификации причин нарушений психического или физического развития.

Все нарушения в развитии в зависимости от времени возникновения подразделяются на врожденные и приобретенные. Врожденные нарушения связаны с заболеваниями матери во время беременности или с наследственными (генетическими) поражениями. Приобретенные нарушения связаны с родовыми или послеродовыми поражениями организма ребенка.

В зависимости от происхождения по отношению к организму индивида выделяют эндогенные (внутренние) и экзогенные (внешние) причины [12].

К эндогенным причинам относятся:

· наследственные заболевания плода — генные аберрации (гены с искаженной информацией могут передаваться из поколения в поколение или каждому второму поколению);

· заболевания, связанные с изменениями в численности или структуре хромосом, — хромосомные аберрации (при этом причинами неполноценности родительских половых клеток могут быть как неблагоприятная наследственность, так и негативные внешние факторы);

Экзогенные причины подразделяются, в свою очередь, на причины, вызывающие нарушения в развитии в перинатальный (внутриутробный) период; натальный (родовой) период; постнатальный (после рождения) период (табл. 2).

Таблица 2. – Экзогенные причины нарушений психофизического развития

| Период онтогенеза | Причины нарушений |

| Перинатальный (внутриутробный) | Хронические заболевания родителей, особенно матери; инфекционные болезни; вирусные заболевания (краснуха, свинка, грипп, ветряная оспа); интоксикация (отравление) матери (в т.ч. алкогольная, наркотическая, никотиновая); недостаток питания (белки, микроэлементы, витамины и т.п.) матери во время беременности; резус-конфликт; травмы; влияние радиации и др. |

| Натальный (родовой) | Родовые травмы; инфицирование плода; асфиксия (удушье) плода и др. |

| Постнатальный (после рождения) | Остаточные явления перенесенных заболеваний (например, нейроинфекций (менингит, энцефалит)); различные травмы (черепно-мозговые; травмы анализаторов, конечностей и др.); интоксикации (алкогольные, наркотические, никотиновые и др.); несоблюдение санитарно-гигиенических норм |

По характеру расстройств выделяют органические (поражение материальной структуры мозга) и функциональные (дезинтеграция различных мозговых структур) нарушения.

Различают также первичные и вторичные нарушения развития. Первичные нарушения это биологические по своей природе повреждения органов или систем (например, нарушение слухового или зрительного анализатора, нарушения различных отделов центральной нервной системы). Они могут быть врожденными и приобретенными. Коррекция первичных нарушений осуществляется средствами медицины. Вторичные нарушения по своей природе качественно отличаются от первичных, хотя и производны от них. Вторичные нарушения возникают тогда, когда первичные нарушения ограничивают доступ ребенка к культуре как источнику и средству развития высших психических функций и специфических человеческих способностей.

Одно органическое нарушение может вызвать комплекс вторичных нарушений. Так как вторичные нарушения не имеют прямой органической природы, они не требуют коррекции средствами медицины (например, не нуждается в медикаментозном лечении немота у глухого от рождения и специально не обученного индивида). Предупреждение и коррекция социальных по своей природе вторичных нарушений находятся в компетенции психологов и педагогов и осуществляются средствами специального образования. В возникновении нарушений психического развития велика роль социального фактора, проявляющегося в ранней депривации, специфике детско-родительских взаимодействий, педагогическом отвержении и т.п.

Таким образом, причинами возникновения нарушений психофизического развития могут быть не только биологические, но и социальные факторы. Следует также отметить, что нарушения психического развития могут носить общий и частный характер. Вероятность проявления недоразвития психики зависит от времени наступления поражения. При повреждениях на более поздних этапах говорят о распаде ранее сформированных функций.

Различные формы нарушений развития индивида (онтогенеза) обозначают термином «дизонтогенез». Общими закономерностями психического дизонтогенеза являются: снижение способности к приему, переработке, хранению и использованию информации; трудность словесного опосредствования; замедление процесса формирования представлений и понятий об окружающей действительности; риск возникновения состояний социально-психологической дезадаптированности [9].

Выделяют различные варианты дизонтогенеза (рис. 5).

Рис. 5. Варианты дизонтогенеза

Характер дизонтогенеза зависит от следующих патопсихологических параметров: особенностей функциональной локализации нарушения; времени поражения (чем раньше произошло поражение, тем больше вероятность психического недоразвития); взаимоотношения между первичным и вторичным нарушениями (первичные нарушения вытекают из биологического характера поражения; вторичные нарушения возникают в процессе нарушенного развития); нарушения межфункциональных взаимодействий [12].

В зависимости от характера и времени наступления одни нарушения могут преодолеваться полностью, другие — лишь в некоторой степени. Кроме того, установлено, что раннее психолого-педагогическое вмешатель-ство позволяет в значительной мере нейтрализовать отрицательное влияние первичного психофизического нарушения на дальнейшее развитие ребенка.