В процессе научения в дикой природе и в результате дрессировки, животные осваивают новые формы поведения - поведенческие акты, которые представляют собой и разграничивают элементы поведения животных от момента возникновения потребности в чем-либо до сигнала о ее удовлетворении. Поведенческий акт может быть различной степени сложности и состоять как из врожденных, так и приобретенных реакций животного. К тому же формируясь и осуществляясь в конкретных условиях он не может не зависеть от них.

С точки зрения известного физиолога П.К. Анохина, создателя теории функциональных систем, и его школы, структура поведенческого акта представляет собой последовательную смену следующих этапов или стадий: афферентного синтеза, принятия решения, акцептора результата действия, эфферентного синтеза, формирования самого действия и оценки достигнутого результата. Стадия афферентного синтеза представляет собой анализ совокупности информационных сигналов, поступающих в центральную нервную систему и дающих основание животному принять решение о возможном поведении. Другими словами, прежде чем начать что-нибудь делать или выполнить команду дрессировщика, собака оглянется по сторонам и подумает о том, что можно сделать в данной ситуации и каким образом.

Во время стадии афферентного синтеза, учитывается наличие потребности организма в чем-либо, возможных путей удовлетворения этой потребности, имеющихся во врожденной и приобретенной памяти, воздействие разнообразных факторов внешней среды (обстановочная афферентация) и сигналов, запускающих поведение (пусковая афферентация).

Потребность

Поведение живых организмов всегда направлено на удовлетворение какой-либо потребности. Влияние доминирующей (главной, наиболее важной, наиболее сильной) на данный момент потребности в построении поведения велико, так как любая информация, в том числе и команда дрессировщика, соотносится с существующей потребностью. Не имеющая отношение к ее удовлетворению информация не принимается во внимание. То есть потребность служит как бы фильтром, пропуская только необходимые сигналы. Потребность также активирует память, именно те отделы памяти, в которых хранится информация о возможных путях ее удовлетворения и как бы делает их доступными. Кроме того потребность подготавливает к работе (активизирует) двигательные системы организма, которые могут быть задействованы в выполнении действий, необходимых для удовлетворения данной потребности.

|

|

Обстановочная афферентация

Но появление конкретного поведения определяется не только наличием соответствующей потребности. Возможность осуществления поведенческого акта зависит также от обстановки (условий, в которых приходится действовать животному). Факторы внешней среды (обстановочная афферентация) влияют на появление и характер поведенческого акта, а иногда и сами могут вызывать привычное для данной ситуации поведение. Значение обстановочной афферентации заключается в том, что создавая скрытое возбуждение, она приурочивает поведение к определенному месту, наиболее целесообразному для удовлетворения соответствующей потребности. Как правило, поведение в несвойственной для него обстановке, не связанной с удовлетворением данной потребности, протекает менее выражено, неполно или неэффективно. Например, никому не придет в голову искать возможности удовлетворения пищевой потребности в вагоне метро, и даже если вам очень хочется есть, при условии что в вашем кармане нет дежурного бутерброда, сделать это практически невозможно. И собаки, в непривычной для них обстановке, подчиняются нашим командам неохотно, выполняют знакомые им навыки с трудом, часто неправильно, а иногда и вовсе отказываются.

|

|

Память

Память, это как библиотека в которой хранятся книги под названиями: "Как поймать кошку в кустах", "Как поймать кошку на открытой местности", "Где чаще можно встретить кошку", "Как искать пищу на газоне", "Как искать пищу у мусорного бачка" и так далее и тому подобное. То есть память хранит множество сценариев о том, что можно и нужно делать, если чего-нибудь очень хочется с учетом конкретной обстановки. Обстановка учитывается обязательно, ни одна собака не станет гонять кошку в кустах пользуясь методом охоты на открытой местности. Или вообще не станет ее гонять если она на поводке и не подберет пищу с земли если хозяин очень близко. Множество сценариев поведения закодированы генами и тогда говорят о врожденном (инстинктивном) поведении, но и не меньшее количество осваивается и запоминается (записывается в памяти как еще один сценарий) собакой в процессе ее жизни. И прежде чем начать что-нибудь делать, собака обязательно просмотрит свою библиотеку сценариев возможного поведения и выберет наиболее подходящий с ее точки зрения.

В результате взаимодействия информации о потребности, обстановки и данных памяти формируется готовность организма к определенному действию, которое запускается соответствующими сигналами, стимулами или командами (пусковая афферентация). Пусковая афферентация, иногда ее называют санкционирующим стимулом, привязывает поведение к конкретному времени, конкретной обстановке и конкретной ситуации. Например, владелец с собакой подходит к барьеру или забору. Вид препятствия уже готовит собаку к возможному действию, а память услужливо предлагает к прочтению имеющие сценарии: "Оббежать вокруг", "Убежать", "Поставить лапы, а хозяин поможет перевалиться", "Активно сопротивляться", "А ничего не делать, сидеть и все", "Перепрыгнуть не касаясь", "Перепрыгнуть карабкаясь". Но до команды владельца собака ничего не делает. Если бы собака подбежала к забору без владельца, то пусковым стимулом прыжковому поведению было бы расстояние до забора.

Стадия афферентного синтеза завершается переходом в стадию принятия решения, которая определяет тип и направление поведения. При этом формируется так называемый акцептор результата действия, представляющий собой образ будущих событий, результата, программы действия и представление о средствах достижения необходимого результата. На стадии эфферентного синтеза формируется конкретная программа поведенческого акта, которая переходит в действие - то есть с какой стороны забежать, какой лапой толкнуться и с какой силой. Полученный животным результат действия по своим параметрам сравнивается с акцептором результата действия. Если происходит совпадение, удовлетворяющее животное, поведение в данном направлении заканчивается; если нет - поведение возобновляется с изменениями необходимыми, для достижения цели. Например, если скотчтерьер не может дотянуться до колбасы, лежащей на столе, - цель не достигнута, необходимо менять стратегию, он пытается подпрыгнуть, если и это не получается, то вспрыгивает на табурет, оттуда на стол и, удовлетворенный, с колбасой в пасти отправляется в укромное место расправляться с добычей.

|

|

Большую роль в целенаправленном поведении играют эмоции - как связанные с появлением и усилением потребностей, так и возникающие в процессе деятельности, (отражающие вероятность достижения цели или результаты сравнения реальных результатов с ожидаемыми).

Таким образом наиболее важным компонентом, определяющим поведение, является достижение биологически полезного результата, удовлетворения ведущих биологических потребностей: голода, жажды, страха, агрессии, половой, родительской и тому подобное. Только при наличии биологически важной цели, поведение становится целесообразным для животного, необходимым для него и повторяющимся с большой вероятностью в будущем. Таким образом и успех дрессировки определяется тем, насколько целесообразными для животного становятся навыки, предлагаемые ему человеком.

Согласно теории функциональных систем, хотя поведение и строится по рефлекторному принципу, оно не определяется как последовательность или цепь условных рефлексов. Действие животных определяется не только внешними раздражителями, но и внутренними потребностями и создается на основе опережающего отражения действительности - программирования, а ведущим фактором организации поведения, его целью, является получение биологически полезного результата. На основе многолетнего изучения отдельного рефлекса и поведенческого акта П.К. Анохиным была предложена теория функциональных систем, которая сейчас плодотворно разрабатывается школой К.В. Судакова.

Основой теории функциональных систем являются следующие положения:

1. Определяющим моментом деятельности функциональных систем, обеспечивающих поведение, является не само действие, а полезный для организма результат.

2. Инициативная роль в формировании целенаправленного поведения принадлежит потребностям, организующим мотивации, врожденные и приобретенные программы действия.

3. Каждая функциональная система строится по принципу саморегуляции.

4. Функциональная система избирательно объединяет различные органы, ткани и структуры мозга для обеспечения результативной поведенческой деятельности.

5. В функциональных системах осуществляется постоянная оценка результата поведенческой деятельности с помощью обратной афферентации (связи).

6. Поведенческий акт, обеспеченный функциональной системой, имеет несколько стадий. Рефлекс является только составной частью функциональной системы.

7. В системную организацию целенаправленного поведенческого акта включаются мотивации, память и эмоции.

8. При образовании функциональной системы складываются сложные структуры программирования и предвидения.

В отличие от рефлекторной теории, теория функциональных систем выдвигает следующие принципы:

1. Поведение живых существ детерминировано не только внешними стимулами, но и внутренними потребностями, генетическим и индивидуальным опытом, действием обстановочных раздражителей, которые создают так называемую предпусковую интеграцию возбуждений, вскрываемую пусковыми стимулами.

2. Поведенческий акт разворачивается с опережением реальных результатов поведения, что позволяет сравнивать реально достигнутое с запланированным, на основе прошлого опыта и корректировать свое поведение.

3. Целенаправленный поведенческий акт заканчивается не действием, а полезным приспособительным результатом, удовлетворяющим доминирующую потребность.

19.Врожденная деятельность организма. Безусловные рефлексы. Инстинкт.Ориентировочноый рефлекс. Концепция драйва и драйв-рефлексы.

1) Поведение животных прежде всего направлено на индивидуальное и видовое самосохранение. В процессе филогенеза сформировался целый ряд врожденных рефлексов, каждый из которых выполняет свои конкретные функции и принимает участие в поддержании нормальной жизнедеятельности организма. Врожденные рефлексы генетически детерминированы, имеют готовую морфофункциональную основу и возникают при действии соответствующих адекватных стимулов.Конкретные, регулярно повторяющиеся условия обитания исторически закрепили за каждым видом животных определенный фонд врожденных поведенческих реакций. Весь генетический фонд врожденных реакций отдельного индивида представляет своего рода «видовую (генетическую) память»,способствующую сохранению себя, своего потомства, популяции и вида. Фонд врожденных рефлексов каждого вида животных сформирован эволюцией таким образом, чтобы живому существу, появившемуся на свет и не имевшему предшествующего опыта, был присущ первичный репертуар адаптивных поведенческих реакций.Различные формы врожденных реакций организма оказываются «готовыми» к проявлению по мере онтогенетического созревания центральной нервной системы, соответствующих им морфофункциональных систем и возникают при воздействии раздражителей, которые в филогенезе приобрели соответствующую им биологическую значимость. Классическим примером такого врожденного поведения является стереотипная деятельность птенца, обеспечивающая его вылупление из яйца, сопровождающаяся резким повышением уровня бодрствования и усилением мышечного тонуса. Врожденный характер носит цеплятельный рефлекс у новорожденных обезьян, благодаря которому детеныш остается подвешенным к груди матери; к 5-6-недельному возрасту цеплятельный рефлекс заменяется хватательным, имеющим условнорефлекторное происхождение. Для многих врожденных рефлексов характерен феномен угасания (временный переход рефлекса в латентное состояние). Так, подъем головы у копытных при появлении тени над ней — врожденный рефлекс пищевого поведения, но без пищевого подкрепления он постепенно угасает. У обезьян длительно сохраняется врожденная реакция страха на высоту (хотя они никогда не встречались с высотой в индивидуальном опыте). Конкретной формой проявления этого оборонительного рефлекса является возникновение угасшего (латентного) цеплятельного рефлекса. Исчезновение отдельных рефлексов, имеющихся у новорожденных, и появление новых (постнатальное дозревание, по Л.А. Орбели) реакций связано с тем, что онтогенетическое развитие нервной системы обычно происходит в направлении от заднего, каудального, низшего отдела мозга к переднему, ростральному, высшему. Центры простых врожденных рефлексов расположены в более каудальных отделах мозга, а «надстраивающиеся» и подчиняющие их центры — в более ростральных. Таким образом, врожденный рефлекс может проявляться до тех пор, пока высшие центры еще не созрели, но «исчезает», как только высшие центры начнут оказывать тормозное действие. Так, у новорожденного ребенка проявляется ряд врожденных рефлексов, например, хватательный рефлекс (плотное сжатие кисти на прикосновение или давление на ладонь), рефлекс Бабинского (выпрямление большого пальца ноги и разведение остальных при раздражении подошвы), а также при стимуляции щеки появляются рефлекторные движения головы и рта в форме поиска пищевого раздражителя. Эти двигательные рефлексы в процессе онтогенетического развития исчезают (переходят в латентное состояние), однако могут появиться вновь (и даже в старческом возрасте) при глубоких органических поражениях мозга.

С момента появления организма на свет он обладает всеми свойствами целостной системы, вступающей в непрерывные взаимоотношения с внешней средой. Продуктом такого взаимодействия является поведение. Бывшие ранее относительно автономными физиологические системы вступают в теснейшие функциональные взаимодействия друг с другом ради обеспечения целостных поведенческих актов. По мере онтогенетического развития начинают действовать закономерности, из которых на первый план выступают новые детерминирующие факторы. Стабильные рефлекторные связи при воздействии внешней среды обрастают массой условнорефлекторных связей, диапазон адаптивных возможностей расширяется.

В процессе индивидуального развития организмы усваивают, какие поведенческие реакции дают наилучшие результаты, и в соответствии с этим изменяют свое поведение. По каждому конкретному поводу в процессе научения формируются новые лабильные функциональные структуры. Соотношение врожденных (стабильных) и приобретенных (лабильных) механизмов функциональной деятельности организма определяет репертуар вариативности (пластичности) поведения. В реальном поведении врожденная деятельность и индивидуально приобретенные реакции не существуют изолированно, их совместная деятельность реализуется в едином поведенческом акте. Иными словами, целостное поведение включает два вида адаптационных реакций — генотипический, обусловленный генной программой, и фенотипический, обусловленный взаимодействием генотипа и условий среды, или индивидуально приобретенный, основанный на обучении.

2) Безусловные рефлексы, видовые рефлексы, относительно постоянные стереотипные врождённые реакции организма на воздействия внешней и внутренней среды, осуществляемые при посредстве центральной нервной системы и не требующие специальных условий для своего возникновения. Термин "Б. р." введён И. П. Павловым для обозначения рефлексов, безусловно возникающих при действии соответствующих раздражителей на чувствительные нервные окончания (рецепторы). Примеры Б. р.: выделение слюны при попадании пищи в рот, одёргивание руки при уколе пальца и др. Биологическая роль Б. р., которые служат фундаментом для остальной нервной деятельности организма, — приспособление поведения животного данного вида к постоянным, привычным для него условиям среды. Динамическое взаимодействие Б. р. с приобретёнными, возникающими на протяжении жизни организма так называемыми условными рефлексами обеспечивает приспособление организма к изменениям как внешней, так и внутренней среды. Анатомическая основа Б. р. — различные отделы спинного и головного мозга, включая его большие полушария. Точное соответствие Б. р. качественным и количественным особенностям раздражителя позволило материалистически трактовать проблему их биологической целесообразности, имея в виду поразительную приспособленность функции характеру раздражения. Важная роль в механизме Б. р. принадлежит так называемой обратной афферентации, т. е. поступлению в организм информации о результатах и степени успешности совершенного действия. Различия между Б. р. и условными рефлексами носят относительный характер. Согласно Павлову, Б. р. возникают как условные, а впоследствии (при сохранении одних и тех же условий жизни в ряде поколений) в процессе эволюции закрепляются и переходят во врождённые.

Представления о чрезвычайной устойчивости, неизменности Б. р. не подтвердились. Оказалось, что Б. р. обнаруживают заметные сдвиги в связи со многими факторами (взаимодействие с другими рефлексами, гормонально-гуморальные влияния, функциональное состояние организма и его центральной нервной системы). Б. р. "в чистом виде" может проявляться один или несколько раз после рождения животного, а затем в довольно короткое время "обрастает" условными рефлексами и другими Б. р. Всё это затрудняет классификацию Б. р. В основу одних классификаций (А. Д. Слоним) положен принцип уравновешивания организма с внешней средой и поддержания постоянства его внутренней среды (гомеостаз), другие — предусматривают экологическую и биологическую характеристику Б. р. (Н. А. Рожанский). Классификация, принятая в лаборатории Павлова, построена с учётом свойств действующего раздражителя и биологического смысла ответной реакции. В соответствии с этой классификацией различают следующие Б. р.: пищевые, оборонительные (защитные), половые и ориентировочно-исследовательские. В особую категорию сложных Б. р. Павлов отнёс инстинкты и другие проявления сложных актов врождённой деятельности животных и человека, имеющие циклический или поведенческий характер. Подобные виды врождённой деятельности в последние десятилетия интенсивно изучаются наукой о поведении — этологией.

3) Инстинкт — это комплекс двигательных актов или последовательность действий, свойственных организму данного вида, реализация которых зависит от функционального состояния животного (определяемого доминирующей потребностью) и сложившейся в данный момент ситуации. Инстинктивные реакции носят врожденный характер, и их высокая видовая специфичность часто используется как таксономический признак наряду с морфологическими особенностями данного вида животных.

Этологи обычно определяют инстинкт как жестко фиксированный комплекс действий организма, характеризующийся неизменной и непроизвольной «центральной программой », реализация которой определяется внешним экологически значимым стимулом. В реализации жестко фиксированных двигательных программ инстинктивных реакций пусковую функцию выполняют внешние стимулы. Внешние раздражители, составляющие в своей совокупности пусковую ситуацию, получили название «ключевые раздражители», или релизеры (разрешители). Каждый ключевой стимул запускает соответствующий ему комплекс стереотипных действий. Ключевые раздражители являются такими признаками внешней среды, на которые животные могут реагировать независимо от индивидуального опыта врожденным поведенческим актом. Для каждого ключевого стимула в центральной программе поведения существуют механизмы запуска соответствующей поведенческой реакции, реализация которой не зависит от последствий для организма. Таким образом, представляется, что пусковые стимулы воздействуют на поведение животных как бы принудительно, заставляя их выполнять определенные инстинктивные комплексы действий, невзирая на воспринимаемую животным общую ситуацию. Инстинктивные реакции наделяют животных набором адаптивных реакций, которые находятся в состоянии «готовности» и возникают при первой же их необходимости. Богатый набор инстинктов создает явные преимущества для ряда низших животных, но особенно для животных с коротким сроком жизни (например, насекомые) или лишенных родительских забот. Множество фактов и ценнейших этологических наблюдений содержится в трудах замечательных Рис. 7. Схема организации инстинктивного поведения:

С — стимул, Р — рецепция, П — поведенческий акт; пунктирная линия — модулирующее влияние, сплошная — деятельность модулирующей системы как оценочной инстанции

синаптических связей между сенсорными и двигательными системами. При этом действие разворачивается по принципу «ключ — замок» и реализуется в стереотипном двигательном акте. Такой поведенческий акт осуществляется вне зависимости от общей внешней ситуации. Однако в организации сложного инстинктивного поведения значительную роль в перераспределении приоритетов реакций выполняют внутренние детерминанты поведения. Актуализированная (доминирующая) потребность и возникшее на ее основе мотивационное возбуждение повышают чувствительность сенсорных систем, избирательно настроенных на внешние стимулы, адекватные данной потребности. При этом осуществляется селективная активация нервных центров, связанных с формированием и запуском определенных программ двигательных актов, направленных на поиск ключевого раздражителя. В результате селективной настройки афферентных, центральных и эфферентных звеньев центральной нервной системы появление стимула, адекватного доминирующей потребности, становится эффективным для запуска определенного стереотипного рефлекторноготобъект внешней среды, способный удовлетворить данную потребность. Поисковая фаза поведения является пластичной, она характеризуется переплетением врожденных и приобретенных компонентов поведения. Напротив, завершающая или исполнительная фаза поведения отличается жесткой стереотипией, а приобретенные компоненты, индивидуальный опыт на исполнительную фазу инстинкта оказывают незначительное влияние.

5) В развитии теоретических основ организации поведения значительную роль сыграла концепция «драйва и драйв-рефлекс» польского физиолога и психолога Ю. Конорского [14]. По теории Ю.Конорского, деятельность мозга делится на исполнительную и подготовительную и все рефлекторные процессы входят в две категории: подготовительные (побуждающие, драйвовые, мотивационные) и исполнительные (консуматорные, завершающие, подкрепляющие).

Исполнительная деятельность связана с множеством специфических реакций на множество специфических раздражителей, поэтому эта деятельность обеспечивается познавательной или гностической системой, включающей в себя систему распознавания стимулов. Подготовительная деятельность связана с менее специфическими реакциями и в большей степени контролируется внутренними потребностями организма. Она анатомически и функционально отличается от системы, ответственной за восприятие и познавательную деятельность, обучение, и названа Ю. Конорским эмотивной, или мотивационной системой [14].

Познавательная и эмотивная системы обслуживаются различными мозговыми образованиями. Потуре ориентировочно-исследовательского поведения Ю. Конорский выделяет собственно ориентировочный рефлекс на новизну раздражителя (драйв новизны), включающий реакцию нацеливания органов чувств на новый стимул, и подготовительный исследовательский рефлекс, инициируемый потребностью организма в новых стимулах, драйвом сенсорного голода.

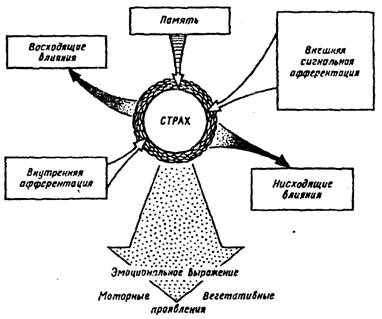

В реализации оборонительных безусловных рефлексов значительную роль играет состояние страха. Драйв страха выполняет функцию снижения порогов к внешним стимулам и создает генерализованное возбуждение в широком комплексе мозговых образований, что проявляется в комплексе психосоматических реакций (рис. 9).

Биологическая защитная роль страха в сохранении жизни индивида диктует два способа избегания опасности, две тактики обороны — активную и пассивную. При активном оборонительном рефлексе у животно.Рис. 9. Возникновение реакции страха и его влияния (по A.B. Вальдману, ММ. Козловской, 1973)

мобилизуются все силы для того, чтобы как можно быстрее покинуть опасную зону. Пассивный способ защиты — это сохранение состояния неподвижности, чтобы таким образом остаться незаметным для хищника или чтобы своими реакциями не вызвать у него соответствующей агрессивной реакции. Поэтому наиболее часто в экспериментах у животных вырабатывают пассивные и активные рефлексы избегания.

В интеграцию оборонительного поведения вовлекается большой комплекс активирующих и тормозных мозговых структур, работающих с постоянным динамическим равновесием в контроле различных проявлений активной и пассивной защитной реакции. Предполагается, что выбор активных или пассивныдругой — с эмоциональной окраской болевого воздействия, отражающей меру болевого ощущения [34].

Из вышеизложенного следует, что сложнейшие безусловные рефлексы — это врожденный целостный поведенческий акт, системное морфофизиологическое образование, включающее в себя побуждающие и подкрепляющие компоненты (подготовительные и исполнительные рефлексы). Инстинктивное поведение реализуется внешними и внутренними детерминантами путем «оценки» соотношений между значимыми компонентами среды и внутренним состоянием организма, определяемым актуализированной потребностью.

4) Ориентировочный рефлекс — ответ организма на изменение окружающей среды в форме выполнения ряда приспособительных действий для наилучшего восприятия раздражителя (поворот тела, головы, глаз в его сторону — присматривание, прислушивание, принюхивание к нему). И.П. Павлов иногда называл О. р. рефлексом "что такое" или исследовательским рефлексом.

20.Формы индивидуального обучения. Неассоциативное обучение. Когнитивное обучение.