Гранулометрический состав почвы – важнейшая характеристика почвы (Рис. 4). От него зависят практически все свойства почвы (водно-физические), физико-химические, воздушные, тепловые, окислительно-восстановительные, поглотительная способность, накопление гумуса, зольных элементов и азота) и, следовательно, её плодородие. От гранулометрического состава почв зависят условия обработки почвы, сроки полевых работ, нормы минеральных, органических удобрений и доз извести, параметры дренажа, подбор сельскохозяйственных культур и т. д.

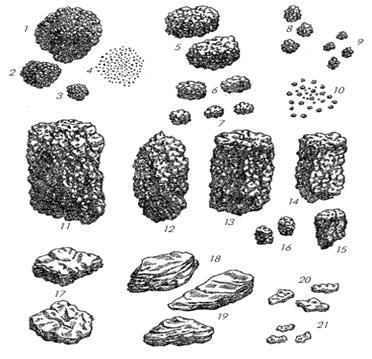

Рис. 4. Типы структуры (по: Добровольский)

Рис. 4. Типы структуры (по: Добровольский)

I тип: 1- крупнокомковатая; 2 – среднекомковатая; 3 – мелкокомковатая; 4 - пылеватая; 5 – крупноореховатая; 6 – ореховатая; 7 – мелкоореховатая; 8 – крупнозернистая; 9 – зернистая; 10 – порошистая.

II тип: 11 – столбчатая; 12 – столбовидная; 13 – крупнопризматическая; 14 – призматическая; 15 – мелкопризматическая; 16 – тонкопризматическая.

III тип: 17 – сланцевая; 18 – пластинчатая; 19 – листовая (листоватая); 20 – грубочешуйчатая; 21 – мелкочашуйчатая.

Для установления гранулометрического состава почвы образец смачивают до консистенции теста и разминают между пальцами, затем хорошо размятую почву раскатывают на ладони в шарик величиной с лесной орех. Если шарик образовался, его раскатывают в шнур толщиной около 3 мм, который свертывают в колечко диаметром около 3 см (Рис. 5;)

Рис. 5. Определение типа почвы.

Определение типа почв по характеру образования шнура

| Тип почвы | Характер образование шнура |

| Почва песчаная | Шарик не образуется. Образец полностью распадается в руке. |

| Почва супесчаная | Образовавшийся шарик имеет шероховатую поверхность. При попытке раскатать его в шнур он тут же распадается на кусочки. |

| Почва легкосуглинистая | Шнур при попытке поднять его с ладони – распадается на дольки. |

| Среднесуглинистая | При свертывании шнура в колечко - он разламывается. |

| Почва тяжелосуглинистая | При свертывании шнура в колечко, он трескается |

| Почва глинистая | При свертывании шнура в колечко - трещин не образуется |

Структура почвы - это способность распадаться на отдельные частицы. Для определения структуры необходимо вырезать лопатой образец, подбросить его 1-2 раза на лопате и рассмотреть форму структурных отдельностей, на которые распался почвенный образец. По форме агрегатов различают три типа почвенной структуры (кубовидная, плитовидная, и призмовидная), которые в свою очередь подразделяются на несколько родов с учётом формы и размеров комочков (Рис. 4).

Водопрочность структурных агентов (т. е. способность противостоять размывающему действию воды). Достаточно поместить несколько структурных агентов в стакан с водой. Если при лёгком взбалтывании они быстро разрушаются, то это свидетельствует о их непрочности. А если сохраняют свою форму, то, следовательно, почва обладает водопрочной структурой.

Плотность (сложение) – характер прилегания частиц почвы друг к другу и степень их пористости – находится в тесной зависимости от гранулометрического состава, содержания гумуса, обилия корней, структурного состояния, влажности и сильно изменяется по горизонтам

Окраска почвы – один из основных внешних признаков. Цвет почвы позволяет судить о наличии и количестве веществ в почвенной массе: в темные (серые и коричневые) тона окрашивают почву перегнойные (гумусовые) вещества; в охристо-желтые, оранжевые и красные тона — окислы железа и марганца; образование белых пятен, примазок и "плесени" вызывает присутствие в почве извести.