Стадии эволюции плодолистика от примитивного типа Дегенерии до специализированного типа с резко выраженным стилодием и головчатым рыльцем.

Гинецей, состоящий из несросшихся плодолистиков, называют апокарпным

Ценокарпный гинецей состоит из различно сросшихся плодолистиков.

Различают три варианта ценокарпного гинецея:

Синкарпный,

Паракарпный,

Лизикарпный

Синкарпным гинецеем называют многогнездный гинецей, происшедший из апокарпного гинецея вследствие бокового срастания сближенных апокарпных плодиков.

Паракарпным гинецеем называют одногнездный гинецей с постенной плацентацией. Для него характерно, что каждый плодолистик, в сущности, открытый, но ценокарпия создается в результате срастания краев соседних плодолистиков. Паракарпный гинецей более экономичен, чем синкарпный, так как плаценты получают возможность наиболее полно использовать завязь.

В немногих эволюционных линиях из синкарпного гинецея возник лизикарпный гинецей, характеризующийся тем, что со дна завязи поднимается колонка, являющаяся как бы продолжением цветоложа. Вероятно, колонка образована внутренними частями плодолистиков с брюшными швами.

Схема эволюции основных типов гинецея:

1 – плодолистики еще не замкнутые; 2 – апокарпный гинецей; 3 – синкарпный гинецей; 4–6 – паракарпный гинецей; 7, 8 – лизикарпный гинецей.

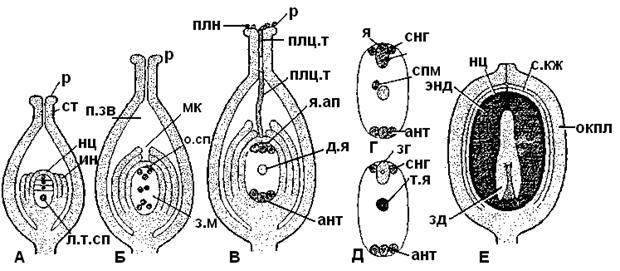

Развитие зародышевого мешка, оплодотворение, строение односеменного плода:

А — тетрада мегаспор; Б — 8-ядерный зародышевый мешок; В — дифференциация клеток внутри зародышевого мешка; Г — двойное оплодотворение; Д —образование зиготы и вторичного ядра зародышевого мешка; Е — односеменной плод в продольном разрезе.

Обозначения: ант — антиподы, д.я — диплоидное ядро, зг — зигота, зд — зародыш, з.м — зародышевый мешок, ин — интегументы, л.т.сп — линейная тетрада мегаспор, мк — микропиле, нц — нуцеллус, окпл — околоплодник, о.сп — 3 отмершие мегаспоры, п.зв — полость завязи, плн — пылинки, плц.т — пыльцевая трубка, р — рыльце, с.кж — семенная кожура, снг – синергиды, спм — спермий, ст — столбик, т.я — триплоидное ядро, энд — эндосперм, я — яйцеклетка, я.ап — яйцевой аппарат

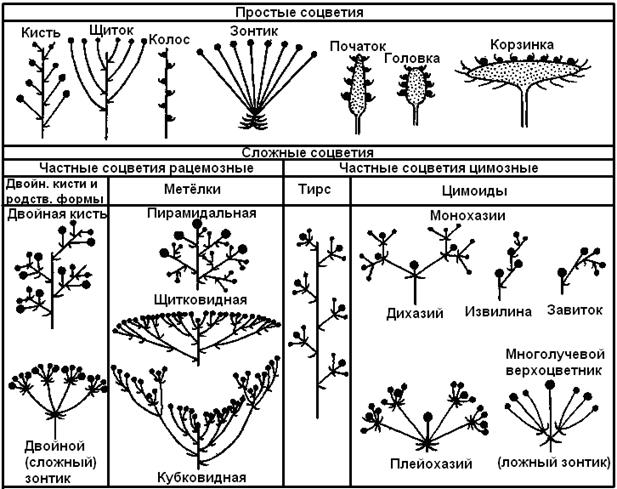

Соцветия

Цветки, как правило, собраны в соцветия, хотя у некоторых растений имеются и одиночные цветки (тюльпан, мак). Биологическое преимущество соцветий перед одиночными цветками несомненно. Оно заключается в повышении гарантии опыления, уменьшении вероятности повреждения цветков при неблагоприятных условиях окружающей среды, обусловленном их постепенным распусканием.

Соцветие (inflorescentia) — это побег или система побегов, несущих цветки. К репродуктивным органам соцветия можно отнести лишь условно.

На узлах осей соцветий располагаются такие же листья, как на вегетативной части побега (фрондозные соцветия), или видоизмененные, утратившие способность к фотосинтезу, — прицветники (брактеозные соцветия), а на узлах цветоножек — при-цветнички.

Различают два типа соцветий: сложные, когда цветки располагаются на разветвлениях главной оси, и простые, когда цветки с цветоножками или без них прикрепляются непосредственно к главной оси.

Сложные соцветия в зависимости от способа нарастания делят на:

симподиальные (цимозные, верхоцветные, определенные) — при этом ось заканчивается цветком, а распускание цветков идет базипетально, т. е. от верхушки к боковым ветвям, или центробежно, если цветки расположены в одной плоскости;

моноподиальные (ботрические, бокоцветные, неопределенные) — ось нарастает неопределенно долго, распускание цветков идет акропетально, т. е. от основания к верхушке, или центростремительно, если цветки расположены в одной плоскости.

Наиболее часто встречаются следующие симподиальные соцветия:

монохазий (monochasium) — главная ось заканчивается цветком; под ним образуется ось второго порядка, также увенчанная цветком, и т. д.; если подцветочные оси отходят в одну сторону, то образуется завиток (cincinnus), или улитка (эчеверия), если же они отходят попеременно то в одну, то в другую сторону, то образуется извилина (bostryx — росянка, солнцецвет, бурачник); завиток, у которого боковые разветвления укорочены, называют клубочком (glomerulus — марь);

дихазий (dichasium) — под цветком, сидящим на верхушке главной оси соцветия, образуются две супротивные оси; каждая из них также заканчивается цветком. От этих осей также отходят по две подцветочные оси следующего порядка, повторяющие такой же способ ветвления, и т. д. (звездчатка, ясколка);

плейохазий (pleiochasium) — от главной оси соцветия, несущей один верхушечный цветок, отходят несколько подцветочных осей, образующих мутовку из монохазиев или дихазиев (очиток, картофель);

тирс (thyrsus) — на главной оси располагается любое из указанных выше соцветий, обычно имеет пирамидальную форму (смолевка, синяк).

К моноподиальным соцветиям относят следующие:

метелка (panicula) — сильно разветвленное соцветие, нижние боковые разветвления ветвятся сильнее, чем верхние; в целом оно имеет пирамидальное очертание (сирень);

щиток (corymbus) — метелка, у которой нижние разветвления длиннее верхних, вследствие чего цветки располагаются в одной плоскости (калина, бузина);

сложный колос (spica composita) — от главной оси отходят разветвления, на которых расположены цветки без цветоножек; разветвления называют колосками (пшеница, рожь);

сложный зонтик (umbella composita) — соцветие, у которого расстояния между осями второго порядка укорочены, и они отходят от верхушек осей первого порядка; расстояния между цветоножками также укорочены и цветки прикрепляются к верхушкам осей второго порядка (укроп, борщевик); нередко листья у основания осей второго порядка образуют общую обвертку, а у основания цветоножек — частную обвертку (морковь).

Кроме перечисленных, существуют еще сложные соцветия, называемые агрегатными. Они образованы сочетанием разных типов простых и сложных соцветий (тысячелистник, ольха, овес);

Простые соцветия в зависимости от расстояния между цветками делят на соцветия с удлиненной и укороченной осью.

К простым соцветиям с удлиненной осью относят следующие:

кисть (racemys botrys) —на оси первого порядка расположены цветки с цветоножками обычно одинаковой длины; цветоножки выходят из пазух прицветников (люпин) или прицветники отсутствуют (капустные, барбарис, лук гадючий кистистый); если цветки обращены в одну сторону от оси, то образуется односторонняя кисть (ландыш);

колос (spica) —цветки не имеют цветоножек и сидят на оси первого порядка (вербена, подорожник);

сережка (amentum) — повислый колос, т. е. колос с мягкой осью, после цветения сережки обычно опадают (ива, тополь);

початок (spadix) — колос с сильно утолщенной осью, окружен одним или несколькими листьями, так называемым покрывалом, или крылом (белокрыльник).

К простым соцветиям с укороченной осью относят следующие:

зонтик (umbella) —цветоножки, имеющие почти одинаковую длину, отходят от верхушки оси, расстояние между цветоножками укорочены (первоцвет, лук, сусак зонтичный);

головка (capitulum) —зонтик, у которого цветки или без цветоножек, или последние очень короткие (клевер);

корзинка (calathidium) — верхушка главной оси разрастается в виде ложа, и к нему прикрепляются плотно сомкнутые цветки; верхушечные листья скучены и образуют обвертку (подсолнечник, календула, астра).

5. СЕМЯ И ПЛОД

Семя (semen) служит для размножения и распространения семенных растений. Оно состоит из зародыша и запасающей ткани, покрытых спермодермой (семенная кожура). Семя формируется из семязачатка в результате процесса двойного оплодотворения. Зародыш семени — производное зиготы, возникшей в результате слияния спермия с яйцеклеткой (2п). Запасающая ткань — эндосперм — результат деления клетки, образовавшейся от слияния другого спермия с центральной клеткой зародышевого мешка (3 n). Спермодерма формируется из интегументов. Синергиды и антиподы обычно разрушаются, а содержимое клеток нуцеллуса у большинства растений используется зародышем в процессе его формирования, реже нуцеллус превращается в запасающую ткань — перисперм.

Семя имеет очень важную особенность: в условиях, неблагоприятных дляпрорастания, оно может значительное время пребывать в состоянии покоя. С наступлением благоприятных условий температуры и влажности семя начинает поглощать воду и при достаточном доступе воздуха прорастает.

Классификация семян проста. Различают пять типов семян в зависимости от того, где накапливаются запасные продукты: в эндосперме, нуцеллусе, зародыше, в эндосперме и нуцеллусе в эндосперме и зародыше.

Типы семян:

А — с эндоспермом, окружающим зародыш, — у мака; Б — с эндоспермом, лежащим рядом с зародышем, — у пшеницы; В — с периспермом — у куколя; Г — с эндоспермом, окружающим зародыш, и мощным периспермом — у перца; Д — с запасными продуктами, отложенными в семядолях зародыша, — у гороха; Е — с эндоспермом и запасными продуктами, отложенными в семядолях зародыша, — у льна: 1 — спермодерма, 2 — эндосперм, 3 — корешок, 4 – стебелек, 5 — почечка, 6 — семядоля (3 — 6 —зародыш), 7 — околоплодник, 8 — перисперм

Плод (fructus) предназначен для защиты семян, а нередко и для их распространения и свойствен только покрытосеменным. Плод формируется из цветка в результате его изменения, происходящего после двойного оплодотворения (амфимиксиса). В образовании плода главную роль играет гинецей. Однако в этом процессе часто принимают участие и другие части цветка — цветоложе, основания тычинок, лепестков, чашелистиков. У некоторых растений (виноград, банан) плоды образуются без оплодотворения и не содержат семян. Такие плоды называют партенокарпическими.

Плод состоит из околоплодника (перикарпа) и семян. Околоплодник формируется из стенки завязи, а иногда и других частей цветка и состоит из трех слоев: экзокарпа (наружный слой), мезокарпа (средний слой) и эндокарпа (внутренний слой).

Разнообразие плодов очень велико, что вызвано главным образом приспособлением плодов к распространению. Это разнообразие очень усложняет создание их филогенетической классификации, связанной с общей эволюцией покрытосеменных. Существующая ныне филогенетическая классификация плодов основана на типе гинецея. Плоды, образованные из примитивного апокарпного гинецея, называют апокарпиями, а из эволюционно более прогрессивного ценокарпного — ценокарпиями.

Дальнейшая классификация, к сожалению, слишком сложна и не применима для определения растении. Поэтому на практике приходится придерживаться чисто морфологической классификации, в значительной степени искусственной.

Плод называют простым, если в его образовании принимает участие только один пестик (горох). Иногда простые плоды могут распадаться по гнездам на части — мерикарпии (тмин, мальва). Такие плоды называют дробными. Если простые плоды разламываются по поперечным (ложным) перегородкам на односемянные членики, их называют членистыми (копеечник, редька дикая). Плод, образованный несколькими пестиками одного цветка (малина, лютик), называют сборным. Соплодия в отличие от плодов возникают из нескольких цветков (свекла) или из целого соцветия (шелковица, инжир, ананас). В образовании соплодий, кроме цветков могут принимать участие и оси соцветия.

Соцветие и соплодие шелковицы:

А — соцветие пестичных цветков; Б — пестичный цветок; В — соплодие; Г – один плод на продольном разрезе

В основу дальнейшей классификации простых и сборных плодов положены следующие признаки: консистенция околоплодника (сухая или сочная), число семян (много или одно), вскрывание околоплодника (нераскрывающийся или раскрывающийся, способ вскрывания), число плодолистиков, формирующих плод. Выделяют следующие группы плодов.

Коробочковидные плоды — с сухим околоплодником, многосемянные, обычно растрескивающиеся:

листовка (folliculus) — одногнездный плод, образованный одним плодолистиком, вскрывается одной щелью по брюшному шву—лиции срастания краев плодолистика (сокирки); из многочленного апокарпного гинецея возникает плод сборная листовка (водосбор, калужница);

боб (legumen)—одногнездный плод, образованный одним плодолистиком, вскрывается двумя, щелями по брюшному шву и по средней жилке плодолистика (фасоль, вика); характерен для бобовых; бобы могут быть членистыми (копеечник, сераделла), спирально закрученными (люцерна), односемянными нераскрывающимися (эспарцет);

стручок (saliqua), стручочек (silicula) —двугнездный плод, образованный двумя плодолистиками, семена прикрепляются к продольной перегородке, вскрывается двумя щелями; стручочек отличается от стручка соотношением длины и ширины: если у стручка длина превышает ширину в четыре раза и более (капуста), то у стручочка длина превышает ширину не более чем в два-три раза (сумочник пастуший); характерны для капустных; стручки могут быть членистыми (редька дикая);

коробочка (capsula) — образована несколькими плодолистиками; существуют различные способы вскрывания коробочки; дырочками (мак), крышечкой (белена), зубчиками (гвоздика), створками (дурман) и т. д.

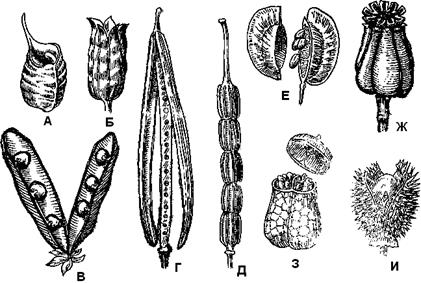

Коробочковидные плоды:

А — листовка — у морозника; Б — сборная листовка — у водосбора; В — боб — у гороха; Г — стручок — у капусты; Д — членистый стручок — у редьки; E — стручочек — у ярутки; Ж — И — коробочка: [ Ж — у мака, З — у белены, И — у дурмана]

Ореховидные плоды — с сухим околоплодником, односемянные, нерастрескивающиеся:

орех (nuх), орешек (nucula) —околоплодник жесткий, деревянистый (лещина); орешек отличается от ореха меньшим размером (липа); из многочленного апокарпного гинецея формируется сборный орешек (лютик);

желудь (glans) —околоплодник менее жесткий, чем у ореха, у основания плод окружен чашевидной плюской, образующейся из защитного покрова цветка (дуб);

семянка (achena)—околоплодник кожистый (подсолнечник);

крылатка (samara)—семянка, околоплодник которой имеет кожистый или перепончатый крыловидный вырост (вяз); крылатка может быть дробной (клен);

зерновка (cariopsis) —околоплодник кожистый, слипается со спермодермой (пшеница, рис, пырей).

Ореховидные плоды:

А — орех — у лещины; Б — орешек — у гречихи; В — зерновка — у пшеницы; Г — желудь — у дуба; Д — крылатка — у вяза; Е — дробная крылатка — у клена; Ж — семянка — у подсолнечника; З, И — сборный орешек [З — у лютика, И — у земляники]

Ягодовидные плоды — с сочным околоплодником, большей частью многосемянные:

ягода (bасса) — околоплодник, за исключением тонкого экзокарпа, сочный, мясистый (виноград, картофель);

яблоко (malum) —в его формировании, кроме завязи, принимают участие нижние части тычинок, лепестков, чашелистиков, а также цветоложе (яблоня, груша, рябина);

тыквина (peponida) — образуется из нижней завязи, состоящей из. трех плодолистиков; экзокарп жесткий, деревянистый, мякоть плода в основном состоит из разросшихся плацент (дыня, арбуз, тыква, огурец);

гесперидий (hesperidium), или померанец (aurantium) — экзокарп окрашенный, с вместилищами эфирного масла; мезокарп сухой, губчатый, белый; эндокарп сочный, мясистый; плод характерен для цитрусовых (лимон, апельсин).

Ягодовидные плоды:

А — В — ягода [ А — у винограда, Б — у картофеля, В — у банана]; Г — яблоко — у яблони; Д — гесперидий — у апельсина; E — тыквина — у огурца.

Костянковидные плоды — с деревянистым эндокарпом, чаще односемянные:

костянка (drupa)—околоплодник дифференцирован на тонкий экзокарп, мясистый мезокарп и более или менее толстый деревянистый эндокарп (вишня, персик, боярышник); из многочленного апокарпного гинецея образуется сборная костянка (малина); изредка костянка бывает сухая (миндаль, кокосовая пальма).

Костянковидные плоды:

А, Б — костянка [ А — у сливы, Б — у кокосовой пальмы]; В — поперечный разрез цветка и сборная костянка — у малины: 1 — экзокарп, 2 — мезокарп, 3 — эндокарп, 4 — семя.