В ней, конечно, нет большей высоты, чем длины и глубины, отсюда по известному подобию она называется, но не является шаром. В шаре длина такова же, как ширина и глубина, потому что они имеют одинаковый предел; но во вселенной ширина, длина и глубина одинаковы, потому что одинаковым образом они не имеют предела и бесконечны. Если они не имеют половины, четверти и других мер, если нет там меры, нет там и соизмеримой части, нет там абсолютно части, которая бы отличалась от целого. Ибо если пожелать ее назвать частью бесконечного, необходимо назвать ее бесконечным; если она бесконечна, то совпадает в одном бытии с целым; следовательно, вселенная едина, бесконечна, не делима на части. И если в бесконечном не находится различия, как части и целого и как одного и другого, то, несомненно, бесконечное едино. Сообразно понятию бесконечного оно не является большей частью и меньшей частью, ибо пропорциональности бесконечного не более подходит какая-нибудь сколь угодно большая часть, чем другая сколь угодно меньшая; и поэтому в бесконечной длительности час не отличается от дня, день от года, год от века, век от момента; ибо они не больше моменты или часы, чем века, и одни из них не меньше, чем другие, в соизмерении с вечностью. Подобным же образом в бесконечности не отличается пядь от стадия, стадий от парасанга; ибо парасанги для соизмерения с безмерностью подходят не более, чем пяди. Следовательно, бесконечных часов не больше, чем бесконечных веков, и бесконечные пяди не больше числом, чем бесконечные парасанги. К соизмерению, подобию, единству и тождеству бесконечного бытие человека не более близко, чем бытие муравья, звезды, ибо к этому бытию бытие солнца, луны не более приближается, чем бытие человека или муравья, и поэтому в бесконечном эти вещи не различимы; и то, что я говорю об этих вещах, я подразумеваю относительно всех других вещей, существующих как частные.

Но если все эти частные вещи в бесконечном не суть одно и другое, не различны, не являются видами, то по необходимому следствию они не являются числом; таким образом, вселенная, кроме того, неподвижна. Это потому, что она охватывает все и не терпит одного и другого бытия, и не переносит ни с собою, ни в себе никакого изменения; следовательно, она есть все то, чем она может быть, и в ней, как я сказал в другой день, действительность не отличается от возможности. Если действительность не отличается от возможности, то необходимо следует, что в ней точка, линия, поверхность и тело не отличаются друг от друга; ибо данная линия постольку является поверхностью, поскольку линия, двигаясь, может быть поверхностью; данная поверхность постольку двинута и превратилась в тело, поскольку поверхность может двигаться и поскольку при помощи ее сдвига может образоваться тело. Итак, с необходимостью следует, что в бесконечном точка не отличается от тела, ибо точка, скользя из бытия точки, становится линией; скользя из бытия линии, становится поверхностью; скользя из бытия поверхности, становится телом; итак, точка, поскольку она имеет возможность быть телом, постольку не отличается от бытия тела там, где возможность и действительность одно и то же.

Итак, неделимое не отличается от делимого, простейшее от бесконечного, центр от окружности. Таким образом, бесконечное, будучи всем тем, чем оно может быть, неподвижно; так как в нем все неразличимо, то оно едино; обладая же всем величием и совершенством, какое где бы то ни было может быть, оно является величайшим и наилучшим безграничным. Если точка не отличается от тела, центр от окружности, конечное от бесконечного, величайшее от малейшего, мы наверняка можем утверждать, что вся вселенная есть целиком центр, или что центр вселенной повсюду, и что окружность не имеется ни в какой части, поскольку она отличается от центра; или же что окружность повсюду, но центр нигде не находится, поскольку он от нее отличен. Вот почему не только не невозможно, но необходимо, чтобы наилучшее, величайшее, неохватываемое было всем, повсюду, во всем, ибо, как простое и неделимое, оно может быть всем, повсюду и во всем. Итак, не напрасно сказано, что Зевс наполняет все вещи[158], обитает во всех частях вселенной, является центром того, что обладает бытием, единое во всем, для чего единое есть все. Будучи всеми вещами и охватывая все бытие в себе, он делает то, что всякая вещь имеется во всякой вещи.

Но вы мне скажете: почему же вещи изменяются, почему частная материя устремляется к другим формам? Я отвечаю вам, что изменение ищет не другого бытия, но другого модуса бытия. И таково различие между вселенной и вещами вселенной; ибо первая охватывает все бытие и все модусы бытия; из вторых же каждая обладает всем бытием, но не всеми модусами бытия. И она не может актуально обладать всеми обстоятельствами и акциденциями, ибо многие формы несовместимы в одном и том же субстрате, или потому, что они противоположны ему, или потому, что они принадлежат различным видам; как не может быть одного и того же индивидуального субстрата относительно акциденции лошади и человека, относительно размеров какого-либо растения и какого-либо животного. Далее, первая охватывает все бытие целиком, ибо вне и помимо бесконечного бытия не существует никакой вещи, так как не имеется вне и кроме; из вторых же каждая охватывает все бытие, но не целиком, ибо, помимо каждой из них, имеется бесконечное число других. Поэтому вам должно быть понятно, что все бытие находится во всем, но не целиком и не по всем модусам в каждом. Поэтому также вам понятно, что каждая вещь едина, но не по одному модусу.

Поэтому не ошибается тот, кто называет единое бытие сущим, субстанцией и сущностью; будучи бесконечным и безграничным как в отношении субстанции, так и в отношении длительности, величины и силы, оно не имеет смысла ни начала, ни чего-либо обусловленного началом; ибо вследствие совпадения всякой вещи в единстве и тождестве, — я говорю о том же бытии, — оно приобретает абсолютное, а не относительное основание. В едином, бесконечном, неподвижном, то есть в субстанции, сущности, находится множественность, число; но последнее, будучи модусом и многоформенностью сущего, обозначающего вещь посредством вещи, этим вовсе не делает сущего более чем единым, но многомодусным, многоформенным и многофигурным. Поэтому, размышляя серьезно вместе с натурфилософами и оставляя в стороне логиков с их фантазиями, мы находим, что все то, что имеет различие и число, есть чистая акциденция, чистая фигура, чистое восполнение. Всякое произведение, каково бы оно ни было, есть изменение, поскольку субстанция всегда остается одной и той же, потому что существует только одна субстанция, одно божественное и бессмертное существо. К сущему относится изречение Пифагора, что он не боится смерти, но ожидает изменения. Это удалось понять всем философам, вульгарно называемым физиками, которые утверждают, что ничто не порождается в отношении субстанции и не уничтожается, если не подразумевать под этим изменения. Это понял и Соломон, ибо он говорит, что ничто не ново под солнцем, то же, что есть, уже было раньше [159]. Итак, вы видите, каким образом все вещи находятся во вселенной и вселенная — во всех вещах; мы — в ней, она — в нас. Так все сходится в совершенном единстве. Вот почему мы не должны подавлять свой дух, вот почему нет вещи, из-за которой мы должны были бы приходить в уныние. Ибо это единство единично и устойчиво, оно всегда пребывает; это единое вечно. Всякий лик, всякое лицо, всякая иная вещь — это суета, ничто. И все, что находится вне этого единого, является ничем. Те философы, которые нашли это единство, обрели себе в подруги мудрость. Мудрость, истина, единство фактически являются одной и той же вещью. Говорить о том, что истинное, единое и сущее — одно и то же, умели все, но не все поняли это, ибо остальные прибегали к этому способу выражения, но не усвоили способа понимания истинных мудрецов. Среди прочих — Аристотель, который не нашел ни единого, ни сущего, ни истинного, так как не понял сущего как единого; и хотя он имел возможность пользоваться значением сущего, как общего для субстанции и акциденции, а кроме того, различать свои категории в отношении родов и видов при помощи стольких же различий, тем не менее он в той же мере остался удаленным от истины благодаря тому, что не углубился в познание единства и безразличия постоянной природы и бытия. Будучи сухим софистом, он при помощи недобросовестных объяснений и легковесных доказательств извращал суждения древних и сопротивлялся истине[160], не столь, быть может, вследствие умственной вздорности, сколь в силу зависти и тщеславия.

Диксон. Так что этот мир, это сущее, вселенная, истинное, бесконечное, безграничное в каждой своей части есть все, так же как он является одним и тем же повсюду. Поэтому все, что есть во вселенной, чем бы только оно ни было по отношению к остальным частным телам, в отношении вселенной существует при помощи всего, сообразно своим способностям, ибо оно существует над, под, за, направо, налево и сообразно всем местным различиям, так как во всем бесконечном имеются все эти различия и нет ни одного из них. Всякая вещь, какую только ни взять во вселенной, имея в себе то, что является всем благодаря всему, заключает в своем модусе всю душу мира хотя не целиком, как мы уже сказали; последняя же является всей в любой ее части. Итак, вследствие того, что действительность едина и образует единое бытие, где бы оно ни было, не следует думать, что в мире имеется множественность субстанций и поистине сущего.

Далее, как я знаю, вы считаете очевидным, что каждый из всех этих бесчисленных миров, нами видимых во вселенной, находится в ней не как в каком-нибудь месте или как в промежутке и пространстве, но как в том, что его охватывает, охраняет, движет и производит. Таким образом, это охватывающее, охраняющее, движущее и производящее целиком заключается в каждом из этих миров, как вся душа целиком в каждой его части. Итак, хотя какой-либо частный мир движется по направлению к другому и вокруг него, как Земля — к Солнцу и вокруг Солнца, однако ничто не движется к вселенной или вокруг нее, но лишь в ней.

Кроме того, вы утверждаете, что так же, как душа находится во всей громадной массе, которой она дает бытие (это соответствует общепринятому мнению), а вместе с тем неделима и тем самым в равной мере находится во всем и целиком — в любой части, — так и сущность вселенной едина в бесконечном и в любой вещи, взятой как член его. Благодаря этому вселенная и любая ее часть фактически едины в отношении субстанции. Поэтому приемлемым оказывается мнение Парменида, что бытие едино, бесконечно, неподвижно, хотя истинная мысль Парменида для нас остается недостоверной, так как сообщается недостаточно точным автором[161].

Вы утверждаете, что все это, производящее в телах разнообразие формирования, восполнения, фигур, цветов и других свойств и общих определений, есть не что иное, как различное лицо одной и той же субстанции, преходящее, подвижное, изменяющееся лицо неподвижного, устойчивого и вечного бытия. В нем заключаются все формы, фигуры и члены, но не различимые и представляющие собою как бы агломерат. Так же обстоит дело и в семени, в котором рука не отличается от кисти, бюст — от головы, нерв — от кости. Это различение и агломерация не производят иной, новой субстанции, но приводят в действие и исполнение известные качества, различия, акциденции и порядки, относящиеся к этой субстанции. То же, что говорится о семени в отношении членов животных, говорится и о пище в отношении образования млечного сока, крови, флегмы, мяса, семени; то же — о какой-либо другой вещи, предшествующей образованию пищи или чего-либо другого; то же — о вещах. Поднимаясь от самой низкой ступени природы до самой высшей, поднимаясь от физической всеобщности, которую познали философы, до высоты первообраза, в которого верят богословы, если угодно, мы доходим, наконец, до первичной и всеобщей субстанции, тождественной со всем, которая называется сущим, основанием всех видов и различных форм. Так, в плотничьем искусстве имеет место одна субстанция дерева, подверженная всем мерам и фигурам, которые суть не дерево, но от дерева, в дереве, в связи с деревом. Поэтому все то, что составляет различие родов, видов, особенностей, свойств, все, что подвержено возникновению, уничтожению, изменению и перемене, все это — не сущее, не бытие, но условие и обстоятельство сущего и бытия. Последнее же едино, бесконечно, неподвижно, субстрат, материя, жизнь, душа, истинное и благое.

Вы полагаете, что так как сущее неделимо и в высшей мере просто, ибо оно бесконечно, ибо оно действует все во всем и все в каждой части (благодаря этому мы говорим: часть в бесконечном, но не части бесконечного), то ни в коем случае мы не можем думать, что земля является частью сущего, солнце — частью субстанции, ибо последняя не делима на части. Но позволительно говорить: субстанция частей или, еще лучше, субстанция в частях. Подобным же образом нельзя говорить, что часть души находится в руке, часть — находится в голове, но вполне правильно сказать: душа в части, являющейся головой, субстанция части, или в части, каковой является рука, ибо порция, часть, член, весь, постольку, поскольку, больше или меньше, как этот, как тот, от этого, от того, совпадающий, различный и другие отношения, не обозначающие единого абсолютного, на этом основании не могут относиться к субстанции, к единому, к сущему, но зависят от этой субстанции, находятся в едином и относятся к сущему, как модусы, отношения и формы. Как относительно какой-нибудь субстанции обычно говорится, что она есть количество, качество, отношение, действие, претерпевание или характеризуется другого рода обстоятельствами, точно так же и единое сущее, высшее, в котором действительность не отличима от возможности, которое может быть абсолютно всем и есть все то, чем оно может быть, в сложности является единым, безграничным, бесконечным, охватывающим все бытие и развернутым образом существует в чувственных телах и в наблюдаемых нами в них и различаемых возможности и действительности. Поэтому вы полагаете, что порожденное и порождающее (будь деятель только того же названия или того же названия и того же содержания, как выражаются вульгаризаторы философии) и то, из чего происходит порождение, всегда принадлежат к одной и той же субстанции. Благодаря этому для вас не звучит странно изречение Гераклита, утверждающего, что все вещи суть единое, благодаря изменчивости все в себе заключающее. И так как все формы находятся в нем, то, следовательно, к нему приложимы все определения, и благодаря этому противоречащие суждения оказываются истинными[162]. И то, что образует множественность в вещах, — это не сущее, не вещь, но то, что является, что представляется чувству и находится на поверхности вещи.

Теофил. Это так. Помимо этого я хочу, чтобы вы глубже усвоили основы этой важнейшей науки и этого солиднейшего фундамента истин и тайн природы. Во-первых, я хочу, чтобы вы отметили, что природа нисходит к произведению вещей, а интеллект восходит к их познанию по одной и той же лестнице и что тот и другая продвигаются от единства к единству, проходя через множественность средств. Я оставляю без рассмотрения тот факт, что перипатетики и многие платоники благодаря своему способу философствовать заставляют предшествовать множественности вещей как середине чистейшую действительность, с одной стороны, и чистейшую возможность, с другой. Другие же хотят при помощи известной метафоры применить мрак и свет к образованию бесчисленных степеней форм, образов, фигур и цветов. За теми, кто принимает два начала и два принципа, следуют другие — враги и ненавистники многоначалия[163]; они заставляют эти два начала совпасть в одном, которое в одно и то же время есть бездна и мрак, ясность и свет, глубокая и непроницаемая темнота, горний и недостижимый свет.

Во-вторых, примите во внимание, что интеллект, желая освободиться и отрешиться от воображения, с которым он соединен, помимо того что прибегает к математическим и воображаемым фигурам, с тем чтобы при их помощи или путем уподобления понять бытие и субстанцию вещей, приходит также к тому, что множественность и разнообразие видов относит к одному и тому же корню. Так, Пифагор, считая числа специфическими началами вещей, за основание и субстанцию всех их принимал единицу; Платон и другие, полагавшие, что виды являются фигурами, за один и тот же корень и основу их всех принимали точку как субстанцию и всеобщий род. И, быть может, поверхности и фигуры — это то, что Платон подразумевает в своем Большом, а точка и атом — в своем Малом, говоря о двойных специфических началах вещей, началах, которые в дальнейшем сводятся к единому, как всякое делимое к неделимому[164]. Следовательно, те, кто утверждает, что субстанциальным началом является единица, понимают субстанцию как число, другие, которые утверждают, что субстанциальным началом является точка, понимают субстанции как фигуры. И все они сходятся в том, что принимают неделимое начало. Но способ Пифагора является лучшим и более чистым, чем способ Платона, ибо единство есть причина и основание неделимости и точечности, и это начало более абсолютно и более приложимо к всеобщему сущему.

Гервазий. Почему Платон, живший позже Пифагора, не учил так же, как он, или еще лучше?

Теофил. Потому что он предпочитал считаться учителем, говоря худшее, к тому же менее удобным и менее подходящим способом, чем получить репутацию ученика, говоря лучшее и лучшим образом. Я хочу сказать, что целью его философии было в большей мере собственное слово, чем истина, ибо без всякого сомнения он прекрасно понимал, что его способ более подходит к вещам телесным и рассматриваемым телесно, тот же другой способ не менее удобен и подходящ ко всем остальным вещам, какие могут быть произведены разумом, воображением, интеллектом, одной и другой природой. От Платона, как это всякий признает, не было скрыто, что единство и число с необходимостью определяют и дают основание точке и фигурам, а не определяются с необходимостью и не получают основания от фигур и точек, как субстанция измеримая и телесная зависит от бестелесной и неделимой. Кроме того, первая независима от второй, ибо основание чисел находится без основания измерения, но вторая не может быть независимой от первой, ибо основание измерения не находится без основания чисел. Поэтому арифметические уподобление и соизмерение являются более подходящими, чем геометрические, для того чтобы оказать нам помощь посредством величины для созерцания и познания этого неделимого начала. Так как это — единственная и коренная субстанция всех вещей, то невозможно, чтобы она имела точное и определенное имя и такое название, которое обладало бы положительным, а не отрицательным значением. Поэтому одними она была названа точкой, другими — единицей, третьими — бесконечным и тому подобными различными способами.

Прибавь к этому уже сказанное, что, когда интеллект хочет понять сущность какой-либо вещи, он прибегает к упрощению, насколько это возможно; я хочу сказать, что он удаляется от сложности и множественности, сводя преходящие акциденции, размеры, обозначения и фигуры к тому, что лежит в основе этих вещей. Так мы понимаем длинное писание и пространную речь лишь в том случае, если сократим их до простой, основной мысли. Интеллект ясно этим показывает, что субстанция вещей состоит в единстве, которое он ищет в истине или в уподоблении.

Поверь мне, что опытнейшим и совершеннейшим геометром был бы тот, кто сумел бы свести к одному-единственному положению все положения, рассеянные в началах Эвклида; превосходнейшим логиком тот, кто все мысли свел бы к одной. Здесь заключается степень умов, ибо низшие из них могут понять много вещей лишь при помощи многих видов, уподоблений и форм, более высокие понимают лучше при помощи немногих, наивысшие совершенно при помощи весьма немногих. Первый ум в одной мысли наисовершеннейшим образом охватывает все; божественный ум, абсолютное единство, без какого-либо представления сам есть то, что понимает, и то, что понято. Так, следовательно, мы, подымаясь к совершенному познанию, подвигаемся, сворачиваем множественность, как при нисхождении к произведению вещей разворачивается единство. Нисхождение происходит от единого сущего к бесконечным индивидуумам, подъем — от последних к первому.

Итак, в заключение этого второго рассуждения я скажу, что, когда мы стремимся и устремляемся к началу и субстанции вещей, мы продвигаемся по направлению к неделимости; и мы никогда не думаем, что достигли первого сущего и всеобщей субстанции, если не дошли до этого единого неделимого, в котором охвачено все. Благодаря этому лишь в той мере мы полагаем, что достигли понимания субстанции и сущности, поскольку сумели достигнуть понимания неделимости. На этом основании перипатетики и платоники сводят бесконечных индивидуумов к неделимому основанию многих видов; бесчисленные виды подчиняют определенным родам (по мнению Архиты[165], их десять), определенные роды подчиняют единому сущему, единой вещи. Эта вещь и сущее понимаются ими как имя и название, как логическое намерение и, в конце концов, как ничто. Ибо, рассуждая далее физически, они считают начало реальности и бытия всего того, что есть, лишь понятием и общим именем, которые применяются ко всему тому, что высказывается и понимается. Это, конечно, произошло вследствие ограниченности интеллекта.

В-третьих, ты должен знать, что вследствие отличия и независимости субстанции и бытия от количества мера и число не являются субстанциями, но лишь относятся к субстанции, являются не сущим, но лишь вещью сущего. Отсюда следует, что мы необходимо должны говорить, что субстанция по своей сущности не имеет числа и меры, а поэтому едина и неделима во всех частных вещах; последние же получают свое частное значение от числа, то есть от вещей, которые лишь относятся к субстанции. Поэтому тот, кто познаёт Полиинния как Полиинния, познаёт не частную субстанцию, но субстанцию в частном и в различиях, к ней относящихся. Осуществляясь, она полагает этого человека в числе и множественности при помощи вида. Здесь известные акциденции животного организма образуют множество видов животных, подобно тому как известные акциденции человеческой природы образуют множество человеческих индивидуумов. Равным образом известные жизненные акциденции образуют разновидности всего одушевленного и живущего. Не иначе известные телесные акциденции образуют разновидности телесности. Подобным же образом известные акциденции субсистенции образуют разновидности субстанции. Таким же образом известные акциденции бытия образуют разновидности сущности, истины, единства, сущего, истинного, единого.

Рис. 1

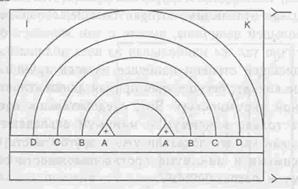

В-четвертых, возьми обозначения и способы проверки, при помощи которых мы хотим прийти к выводу, что противоположности совпадают в едином; отсюда нетрудно вывести в конечном итоге, что все вещи суть единое, как всякое число, в равной мере четное и нечетное, конечное и бесконечное, сводится к единице. Повторенная конечное число раз, она полагает число, повторенная бесконечное число раз — отрицает. Обозначения возьмем из математики, способы проверки — из других моральных и спекулятивных способностей. Итак, что касается обозначений, скажите мне, какая вещь более несходна с прямой линией, чем окружность? Какая вещь более противоположна прямой, чем кривая? Однако в начале и наименьшем они совпадают[166]; так что, какое различие найдешь ты между наименьшей дугой и наименьшей хордой? — как это божественно отметил Кузанский[167], изобретатель прекраснейших тайн геометрии. Далее, в наибольшем, какое различие найдешь ты между бесконечной окружностью и прямой линией? Разве вы не видите, что чем больше окружность, тем более она своим действием приближается к прямоте? Кто так слеп, чтобы не увидеть, насколько дуга ВВ, будучи больше дуги АА, и дуга СС, будучи больше, чем дуга ВВ, дуга DD, будучи больше, чем три остальные, показывают, что они являются частями все больших окружностей и тем самым все более и более приближаются к прямоте бесконечной линии, бесконечной окружности, обозначенной IK? Здесь, конечно, необходимо говорить и думать, что таким же образом, как эта линия, которая больше, сообразно основанию большей величины, вместе с тем является более прямой, точно так же наибольшая из всех должна быть в превосходнейшей степени наиболее из всех прямой. Так что, в конце концов, бесконечная прямая линия становится бесконечной окружностью. Вот, следовательно, каким образом не только максимум и минимум совпадают в одном бытии, как мы это доказали уже в другом месте, но также в максимуме и минимуме противоположности сводятся к единому и безразличному.

Кроме того, быть может, тебе угодно сравнить конечные виды с треугольником, ибо от первого конечного и первого ограниченного все конечные вещи по известной аналогии приобщаются к конечности и ограниченности (как во всех родах все аналогичные предикаты получают степень и порядок от первого и наибольшего в этом роде); треугольник же есть первая фигура, которая не может разложиться в другой вид более простой фигуры (между тем как, наоборот, четырехугольник разлагается на треугольники) и поэтому есть первый фундамент всякой вещи, имеющей границу и фигуру. Ты найдешь в этом случае, что треугольник не разлагается на другую фигуру, а также не может измениться в треугольники, три угла которых, хотя бы они были различны и разнообразны, были бы больше или меньше различных и разнообразных фигур в отношении величины большей и меньшей, наименьшей и наибольшей. Поэтому, если возьмешь бесконечный треугольник (я не говорю реально и абсолютно, ибо бесконечное не имеет фигуры, но я говорю бесконечное условно и поскольку угол необходим для того, что мы хотим доказать), то он не будет иметь угла большего, чем наименьший конечный треугольник, не говоря уже о средних и другом наибольшем.

Если оставить сравнение фигур с фигурами — я подразумеваю треугольников с треугольниками — и сравнивать углы с углами, то все они, сколь бы ни были большими и малыми, равны, что ясно из этого квадрата. Диаметром он разделен на подобные треугольники; отсюда видно, что равны не только прямые углы А, В и С, но также все острые, получающиеся благодаря разделению указанным диаметром, который образует двойное число треугольников, все с равными углами. Отсюда видно, по весьма явной аналогии, как одна бесконечная субстанция может быть вся во всех вещах, хотя в одних — конечным образом, в других — бесконечным, в первых — в меньшей мере, во вторых — в большей.

Если оставить сравнение фигур с фигурами — я подразумеваю треугольников с треугольниками — и сравнивать углы с углами, то все они, сколь бы ни были большими и малыми, равны, что ясно из этого квадрата. Диаметром он разделен на подобные треугольники; отсюда видно, что равны не только прямые углы А, В и С, но также все острые, получающиеся благодаря разделению указанным диаметром, который образует двойное число треугольников, все с равными углами. Отсюда видно, по весьма явной аналогии, как одна бесконечная субстанция может быть вся во всех вещах, хотя в одних — конечным образом, в других — бесконечным, в первых — в меньшей мере, во вторых — в большей.

Прибавь к этому (дабы видно было, что в этом едином и бесконечном противоположности согласуются), что острый и тупой угол суть две противоположности, которые известным образом происходят от одного и того же неделимого начала, то есть от наклона, образуемого перпендикулярной линией МС, пересекающейся с горизонтальной линией BD в точке С (рис. 3). Опираясь на эту точку, путем простого наклонения к точке D, она, после того как образовала безразлично угол прямой и прямой, начинает образовывать тем большее различие между углом острым и тупым, чем больше приближается к точке С. Присоединившись к последней и объединившись с ней, она образует безразличие острого и тупого, равным образом уничтожая один и другой, ибо они объединяются в возможности одной и той же линии. Эта же последняя, подобно тому как она могла объединиться и сделаться безразличной с линией BD, точно так же может разъединиться с ней и сделаться от нее отличной, производя из одного и того же единого и неделимого начала противоположнейшие углы, каковы суть наибольший острый и наибольший тупой, вплоть до наименьшего острого и наименьшего тупого, и далее к безразличию прямого и к тому согласию, которое состоит в соприкосновении перпендикулярной линии с горизонтальной.

Прибавь к этому (дабы видно было, что в этом едином и бесконечном противоположности согласуются), что острый и тупой угол суть две противоположности, которые известным образом происходят от одного и того же неделимого начала, то есть от наклона, образуемого перпендикулярной линией МС, пересекающейся с горизонтальной линией BD в точке С (рис. 3). Опираясь на эту точку, путем простого наклонения к точке D, она, после того как образовала безразлично угол прямой и прямой, начинает образовывать тем большее различие между углом острым и тупым, чем больше приближается к точке С. Присоединившись к последней и объединившись с ней, она образует безразличие острого и тупого, равным образом уничтожая один и другой, ибо они объединяются в возможности одной и той же линии. Эта же последняя, подобно тому как она могла объединиться и сделаться безразличной с линией BD, точно так же может разъединиться с ней и сделаться от нее отличной, производя из одного и того же единого и неделимого начала противоположнейшие углы, каковы суть наибольший острый и наибольший тупой, вплоть до наименьшего острого и наименьшего тупого, и далее к безразличию прямого и к тому согласию, которое состоит в соприкосновении перпендикулярной линии с горизонтальной.

Что же касается, далее, способов проверки, то кто не знает, во-первых, относительно первых активных качеств[168] телесной природы, что начало теплоты неделимо и, однако, отделено от всякой теплоты, ибо начало не должно быть никакой вещью из числа обусловленных началом? Если это так, то кто станет колебаться в утверждении, что начало не есть ни теплое, ни холодное, но тождество теплого и холодного? Разве отсюда не следует, что одна противоположность является началом другой и что изменения лишь потому носят круговой характер, что существует один субстрат, одно начало, один предел, одно продолжение и совпадение одного и другого? Разве наименьшее теплое и наименьшее холодное не одно и то же? Разве от предела наибольшей теплоты не получает начала движение по направлению к холодному? Отсюда ясно, что не только в известных случаях сходятся два максимума в сопротивлении и два минимума в соглашении, но также максимум и минимум благодаря изменению трансмутации. Поэтому врачи не без причины опасаются плохого исхода при наилучшем положении, а прозорливцы особенно боязливы при наивысшей степени счастья. Кто не видит, что едино начало уничтожения и возникновения? Разве последняя степень уничтожения не является началом возникновения? Разве мы не говорим одновременно, что если это снято, то положено то; было то, есть это? Конечно, если мы хорошо обдумаем, то увидим, что уничтожение есть не что иное, как возникновение, и возникновение есть не что иное, как уничтожение; любовь есть ненависть; ненависть есть любовь; в конце концов, ненависть к противоположному есть любовь к подходящему, любовь к первому есть ненависть ко второму. Следовательно, в субстанции и в корне любовь и ненависть, дружба и вражда одно и то же. Что служит для врача более удобным противоядием, чем яд? Кто доставляет лучший териак, чем гадюка? В сильнейших ядах — лучшие целительные снадобья. Разве одна возможность не заключается в двух противоположных предметах? И отчего, думаешь ты, могло бы это быть, как не оттого, что таким образом единое есть начало бытия, как единое есть начало восприятия одного и другого предмета, и что противоположности относятся к субъекту таким образом, как они восприняты одним и тем же чувством? Я оставляю в стороне, что шарообразное имеет предел в ровном, вогнутое успокаивается и пребывает в выпуклом, гневный живет вместе с уравновешенным, наиболее гордому всего более нравится скромный, скупому — щедрый.