Задание №2.

Тема: «Сообщение, сигнал и канал связи»

Выполнил студент группы 222-ЧС ____________________________

ЗАДАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Изучить тему занятия №3 «Сообщение, сигнал и канал связи». В рабочей тетраде письменно ответить на вопросы и выполнить задания. Сначала переписать вопрос (задание), затем написать слово ОТВЕТ: и ответь на вопрос или выполнить задание.

Вопросы и здания

1. Для чего предназначена электрическая связь?

2. Из каких операций состоит превращение сообщения в сигнал?

3. Что собой представляет преобразование и как оно происходит?

4. Какая комбинация называется кодовой?

5. Что собой представляет кодирование?

6. Какое сообщение называют дискретным?

7. Что собой представляет код?

8. Как образуется и что собой представляет двоичный, или бинарный, код?

9. В чем заключается не симметричные и симметричные коды?

10. В чем отличие неизбыточных кодов от избыточных?

11. Что такое модуляция и в чем состоит процесс модуляции?

12. Выполните таблицу следующей формы:

Виды модуляции

| № п.п. | Вид модуляции | Рисунок | Описание |

13. Что такое демодуляция и в чем заключается (в чем состоит) процесс демодуляции?

14.Как измеряется сигнал?

15. Какие сигналы называют детерминированными, случайными, непрерывными и дискретными?

16. Чем характеризуется уровень сигнала?

17. Какая связь называется многоканальной и с какой целью она применяется?

18. Какие методы разделения каналов применяют для передачи информации на расстояние и в системах связи?

19. В чем заключается сущность наиболее часто применяемого в системах связи метода частотного разделения каналов?

Занятие №3 «Сообщение, сигнал и канал связи»

Электрическая связь предназначена для передачи на расстояние сообщений с помощью электрических сигналов. Превращение сообщения в сигнал состоит из трех операций: преобразования, кодирования и модуляции, которые могут быть независимыми или совмещенными.

Преобразование – это перевод неэлектрических величин, определяющих первоначальное сообщение, в электрический сигнал. Например, в телефонии переменное звуковое давление, соответствующее звукам речи, преобразуется с помощью микрофона в изменяющиеся электрические колебания. В телевидении при передаче изображения узкий оптический луч сканирует по поверхности передаваемого изображения. В результате отражения сканирующего луча от поверхности свет попадает на фотоэлемент, где преобразуется в соответствующие колебания электрического тока. Как видно из рассмотренных примеров, микрофон и фотоэлемент являются преобразователями соответствующих переменных величин (звукового давления и светового потока) в электрическую величину (ток или напряжение). Главным общим требованием к таким преобразователям является обеспечение пропорциональности между воздействием и откликом.

В телеграфии для передачи сообщения каждый его знак преобразуется в комбинацию токовых и бестоковых посылок или посылок тока разного направления. Такая комбинация называется кодовой.

Кодирование – это процесс замены передаваемого знака сообщения соответствующими кодовыми комбинациями. Правомерно сказать, что кодирование определяет математическую сторону процесса превращения сообщения в сигнал.

Сообщение, состоящее из отдельных элементов: символов, букв, цифр, называют дискретным. Следует помнить, что передача дискретного сообщения может быть сведена к передаче последовательности чисел. Так, при передаче некоторого слова по буквам передаются не сами буквы, а некоторые символы, которые могут, например, рассматриваться как порядковые номера букв или вообще, как некоторые условно приписанные им числа. К этому и сводится любая телеграфная азбука, т. е. телеграфный код.

Код представляет собой набор комбинаций, составленных из различных элементов. Под элементами кода понимаются различные элементарные сигналы, отличающиеся друг от друга. Например, в телеграфии передача сообщений осуществляется импульсами тока, которые в совокупности с паузами образуют двоичный, или бинарный, код. Числа в двоичной системе счисления записываются при помощи двух цифр – 0 и 1.

Код Бодо, применяемый в телеграфии, состоит из пяти элементов и двух позиций. Все комбинации кода Бодо составлены из одинакового числа элементов и имеют одинаковую длительность. Благодаря этому каждый элемент занимает вполне определенное положение во времени, находясь на определенном месте внутри комбинации.

Комбинации кода Бодо составляются пятью элементами каждая, с помощью которых можно передать 32 различных символа (25 = 32). Ниже приведено несколько комбинаций кода Бодо, в которых используется двоичная система. Причем 1 означает посылку тока, а 0 – отсутствие тока, паузу.

Коды бывают несимметричные, в которых символы кодируются неодинаковым количеством элементов (азбука Морзе), и симметричные – с одинаковым количеством элементов (код Бодо). В вычислительных сетях каждый символ кодируется восемью элементами (одним байтом).

Построение кода определяется числом элементов кода, а не физическими различиями между ними (например, силой тока импульсов). При построении кода учитывают возможности канала связи, кодирующих устройств и соответствующих им средств обратного преобразования – декодирующих устройств.

По способу построения коды делятся на систематические и несистематические. Особенность построения систематических кодов заключается в том, что в них четко разделены часть кода, несущая основную информацию, и часть кода, служащая для обнаружения и исправления ошибок, которая представляет собой контрольную информацию.

Несистематические коды указанным свойством не обладают и строятся с использованием различных методов комбинирования его элементов.

Коды бывают неизбыточные и избыточные. У неизбыточных кодов все возможные кодовые комбинации М используются для передачи смысловой информации. При основании системы счисления К код может быть построен как отображение множества десятичных чисел от нуля до М – 1 с числом разрядов п в каждой кодовой комбинации. Например, для М – 4 двоичный неизбыточный код может быть получен как представление чисел 0, 1, 2, 3 двухэлементным двоичным кодом: 00, 01, 10, 11 соответственно.

Отличие неизбыточных кодов от избыточных состоит в том, что из-за отсутствия избыточности они не способны обнаруживать ошибку и поэтому не могут быть использованы для передачи информации по каналам с помехами. Введение избыточности в код обеспечивает повышение помехоустойчивости при передаче информации по реальным каналам связи, а также позволяет обнаруживать и корректировать (исправлять) ошибки.

В электросвязи переносчиком информации является энергия сигнала. Изменение определенного параметра сигнала в соответствии с передаваемым сообщением при передаче информации называется модуляцией. Используемые виды модуляции зависят от типа переносчика сигнала и подвергаемых изменению (модулируемых) его параметров.

В телефонной линии связи постоянно присутствует электрический сигнал (несущая частота) напряжением 60 В для России и 30 В за рубежом.

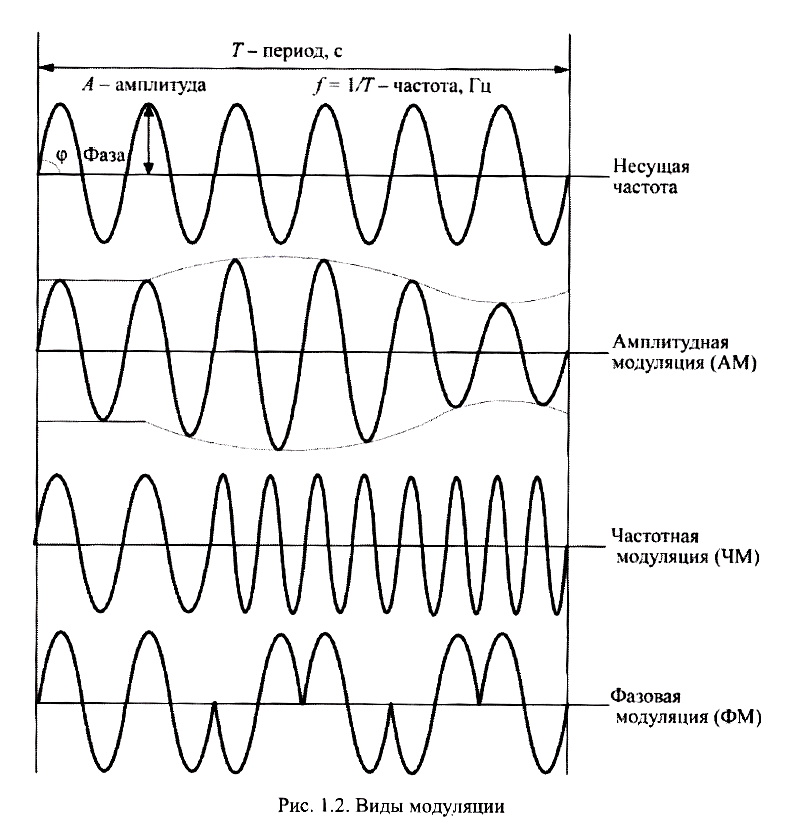

Процесс модуляции состоит в том, что изменения низкочастотного (НЧ) сигнала, преобразованного в электрический сигнал первоначального сообщения, вызывают изменения параметров сигнала несущей частоты. Электрический сигнал распространяется в виде синусоидальных колебаний несущей частоты передатчика. Параметрами такого сигнала являются амплитуда, частота и фаза. Изменяя каждый из перечисленных параметров, получают амплитудную (AM), частотную (ЧМ) и фазовую (ФМ) модуляции. Таким образом, модуляция – это воздействие на некоторый параметр (изменение параметра) переносчика сигнала в соответствии с законом изменения первоначального передаваемого сообщения. На рис. 3.1 показаны сообщения и существующие формы сигналов для амплитудной, частотной н фазовой модуляций.

Для передачи на значительные расстояния речевых сигналов, лежащих в низкочастотном (тональном) спектре частот (300-3 400 Гц), применяют те или иные виды модуляции.

При амплитудной модуляции гармонического колебания (рис. 3.1) воздействию подвергается амплитуда несущего (высокочастотного (ВЧ)) сигнала, изменяемая во времени в соответствии с изменением передаваемого низкочастотного сигнала.

При частотной модуляции изменяется частота несущего сигнала в соответствии с изменением уровня передаваемого низкочастотного сигнала.

Фазовая модуляция характеризуется изменением фазы сигнала в соответствии с передаваемым сообщением.

Рис. 3.1. Виды модуляции

Импульсная модуляция – процесс изменения параметров импульсной последовательности сигнала-переносчика. Различают амплитудно-, широтно-, фазово- и частотно-импульсную модуляции.

Амплитудно-импульсная модуляция (АИМ) – модуляция, при которой изменяется только амплитуда импульсов – переносчиков информации.

Сущность фазово-импульсной модуляции состоит в том, что при воздействии модулирующего сигнала происходит смещение импульсов – переносчиков во времени относительно их немодулированного положения на величину, пропорциональную мгновенному значению сигнала. Ширина импульсов при этом не изменяется.

Демодуляция – процесс выделения низкочастотного (модулирующего) сигнала из высокочастотного (в радиосвязи), т. е. процесс, обратный модуляции. Для непрерывной модуляции демодуляция принципиально равнозначна процессу детектирования, состоящего из двух частей: создания низкочастотного сигнала на основе модулированных высокочастотных колебаний, отфильтровывания полезного низкочастотного сигнала от высокочастотных колебаний, для чего используются детекторы и фильтры.

Демодуляция частотно-модулированных колебаний состоит в том, что сначала эти колебания преобразуются в амплитудно-модулированные, а затем они детектируются.

Для определения наилучших условий передачи сигнала необходимо знать единицу его измерения. Сигнал, рассматриваемый как явление во времени, имеет начало и конец. Следовательно, одной из единиц измерения сигнала является его длительность Тс, которая непосредственно связана с количеством передаваемой информации. Чем больше длительность сигнала, тем на большее время занимается канал связи. Длительность сигнала определяет интервал времени, в пределах которого он передается.

По степени определенности сигналы бывают детерминированными и случайными. Детерминированными называют сигналы, значения которых в любые моменты времени являются известными величинами. Примерами детерминированных сигналов могут служить импульсы известной формы, величины и положения во времени. К таким сигналам относят синусоидальные колебания с известной амплитудой, частотой и фазой.

Случайными (вероятностными) называют сигналы, значения которых в любые моменты времени случайны и представляют собой хаотические функции времени.

Детерминированные и случайные сигналы разделяются на непрерывные и дискретные. Непрерывный сигнал имеет различные значения уровня на заданном отрезке времени. Дискретный сигнал задается конечным значением уровня в определенный момент времени и определяется Длительностью в фиксированные моменты времени.

Случайные параметры сигналов могут быть информативными и неинформативными. Информативные параметры переносят информацию от источника сообщений к получателю.

Важной характеристикой сигнала является его средняя мощность, характеризующая уровень сигнала. Однако мощность сигнала сама по себе не определяет свойства сигнала как переносчика сведений, так как нельзя пренебречь реальными условиями передачи сигналов, определяемыми наличием помех. В связи с этим уровень сигнала, дБ, целесообразно характеризовать не абсолютной мощностью, а отношением мощности сигнала к мощности помех.

Известно, что стоимость сооружений связи протяженностью в несколько десятков и сотен километров достаточно велика. Поэтому естественным является стремление к увеличению пропускной способности системы связи. И последние годы для этой цели используются системы передачи, обеспечивающие одновременную передачу по линии нескольких сообщений. При этом каждое сообщение передается по своему каналу связи. Сигналы сообщений всех каналов смешиваются на передающем пункте и поступают в линию. На приемном пункте сигналы снова разделяются и преобразуются в независимые сообщения. Такая связь называется многоканальной.

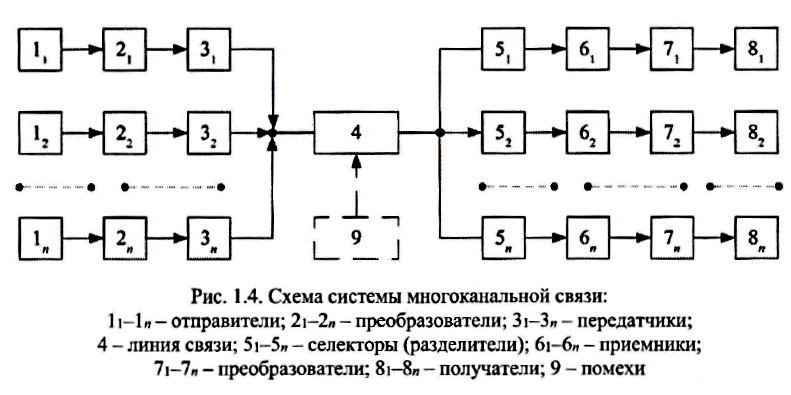

Систему многоканальной связи можно представить следующей структурной схемой (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Схема системы многоканальной связи:

11–l n – отправители; 21–2 n – преобразователи; 31–3 n – передатчики; 4 – линия связи; 51–5 n – селекторы (разделители); 61–6 n – приемники; 71–7 n – преобразователи; 81–8 n – получатели; 9 – помехи

Различные сообщения от одного или нескольких отправителей 1 преобразуются специальными устройствами (преобразователями 2) в электрические сигналы, которым придаются соответствующие признаки кодовым устройством, а затем с помощью передатчиков 3 в линию связи 4.

Выделение нужного сигнала на приемном пункте из смеси сигналов, поступающих с линии, осуществляется с помощью операции разделения (селекции). На схеме (см. рис. 3.2) показано подключение к выходу линии связи разделителей (селекторов 5), за которыми включены приемники 6. Селекторы выполнены таким образом, что реагируют только на соответствующие признаки используемых сигналов и не реагируют на признаки других сообщений. В результате создаются раздельные каналы связи, испытующие общую линию связи.

Для передачи информации на расстояние применяют временной, частотный, фазовый, цифровой и комбинированный методы разделения каналов. В системах связи в основном применяют временной, частотный, кодовый и комбинированный методы.

Сущность наиболее часто применяемого в системах связи метода частотного разделения каналов заключается в том, что сигналы передаются различной частоты. А на приемном пункте в качестве селекторов применяются настроенные на эти частоты фильтры, пропускающие сигналы только определенной частоты.

В системах с временным разделением каналов для каждого источника сигналов периодически отводится отдельный отрезок времени длительностью Т. Физическое выделение временных участков (интервалов) производится с помощью коммутаторов (переключателей). Перед передачей информации посылают синхронизирующий сигнал, относительно которого ведется разделение работы каналов во времени.