Моментные ряды динамики

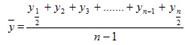

y -уровни моментного ряда; n -число моментов (уровней ряда);

y -уровни моментного ряда; n -число моментов (уровней ряда);

n — 1 — число периодов времени (лет, кварталов, месяцев).

26.Аналитические показатели РД.

27.Статистические методы выявления основной тенденции. Основная тенденция развития (тренд ряда динамики) – это общее направление в изменении уровней ряда. Факторы:§ основные (главные) – определяют закономерность (тенденцию) развития; § случайные – вызывают колебания уровней. Компоненты: • основная тенденция развития, или тренд (изменения, определяющие общее направление развития);• периодически повторяющиеся колебания (сезонные колебания); • случайные колебания (возникают под влиянием внешних факторов и вызывают колебания уровней относительно тренда). Задачи: 1. выявление основной тенденции развития; 2. измерение выявленного тренда, т.е. его обобщающая количественная оценка. М етодов выравнивания (сглаживания) рядов динамики: § метод укрупнения интервалов;§ метод скользящей средней (механическоесглаживание);§ метод аналитического выравнивания. Метод укрупнения интервалов – основан на укрупнении периодов времени, к которым относятся уровни ряда. Метод скользящей средней – последовательный расчет средних величин постепенно охватывающих последующие периоды времени. Трехлетняя скользящая средняя: § для первого интервала -  § для второго интервала -

§ для второго интервала -  § для третьего интервала -

§ для третьего интервала -  и т.д.

и т.д.

Метод аналитического выравнивания – наиболее эффективный метод выявления основной тенденции. Заключается в построении аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени  . При этом фактические (эмпирические) уровни ряда

. При этом фактические (эмпирические) уровни ряда  заменяются теоретическими

заменяются теоретическими  , которые рассчитаны на основе математической функции. По сути, эти уровни рассчитываются по определенному уравнению, принятому за математическую модель тренда. Фак. уровень

, которые рассчитаны на основе математической функции. По сути, эти уровни рассчитываются по определенному уравнению, принятому за математическую модель тренда. Фак. уровень  можно рассматривать как сумму двух составляющих: -

можно рассматривать как сумму двух составляющих: -  - систематическая составляющая, отражающая тренд и выкраденная определенным уравнением; -

- систематическая составляющая, отражающая тренд и выкраденная определенным уравнением; -  - случайная величина, вызывающая колебания уровней вокруг тренда.

- случайная величина, вызывающая колебания уровней вокруг тренда.

28. Экстраполяция и интерполяция в рядах динамики. Интерполяция – способ определения неизвестных промежуточных значений динамического ряда. Экстраполяция – метод определения количественных характеристик для совокупностей и явлений, не подвергшихся наблюдению, путем распространения на них результатов, полученных из наблюдения над аналогичными совокупностями за прошедшее время, на будущее и т. д. Средний уровень y в интервальных рядах динамики вычисляется с помощью деления суммы уровней y ; на их число n.  .

.

дата-время и неравенство. Средний абсолютный прирост у определяется так: сумма цепных абсолютных приростов (уn) делится на их число (n):

дата-время и неравенство. Средний абсолютный прирост у определяется так: сумма цепных абсолютных приростов (уn) делится на их число (n):  Показатель ср.аб. пр:

Показатель ср.аб. пр:  Средний темп роста (Тр) – это индивидуальные темпы роста ряда динамики, которые имеют обобщающую характеристику, ее формула:

Средний темп роста (Тр) – это индивидуальные темпы роста ряда динамики, которые имеют обобщающую характеристику, ее формула:  Средний темп роста, который определяется по абсолютным уровням динамики, выглядит следующим образом:

Средний темп роста, который определяется по абсолютным уровням динамики, выглядит следующим образом:

29. Виды и формы взаимосвязей, изучаемых в статистике Взаимосвязи, изучаемые в статистике, могут быть классифицированы по ряду признаков: 1)По характеру зависимости: функциональные (жесткие), корреляционные (вероятностные) Функциональные связи – это связи, при которых каждому значению факторного признака соответствует единственное значение результативного признака. 2) По аналитическому выражению: прямолинейные, криволинейные. 3) По направлению: прямые, обратные 4) По числу факторных признаков, которые оказывают влияние на результативный признак: однофакторные, многофакторные Задачи статистического изучения взаимосвязей: Установление наличия направления связи; количественное измерение влияния факторов; измерение тесноты связи; оценка достоверности полученных данных. Методы: Индексный метод применяется в статистике для анализа так называемых компонентных связей, при которых изменение какого-либо сложного явления определяется изменением входящих в него компонентов - сомножителей или слагаемых. Балансовый метод используется при анализе связей и пропорций в развитии экономики страны, её предприятий, а также в образовании и распределение ресурсов, доходов, продукции и т.д. Основными методами изучения корреляционных связяй явл.: метод параллельных рядов, метод аналитических группировок, регрессионно-корреляционный анализ  d – разность рангов, т.е. порядковых номеров, кот. Занимает каждая ед. совокупности по факторному и результативному признакам в ранжированном (упорядоченном)ряду Если ρ(ро) > +1, то имеет место прямая тесная корреляции рангов. Если ρ (ро) стремится к -1, то имеет место обратная тесная корреляция рангов Если ρ (ро) »0, то корреляция рангов отсутствует, т.е. признаки не связаны между собой.

d – разность рангов, т.е. порядковых номеров, кот. Занимает каждая ед. совокупности по факторному и результативному признакам в ранжированном (упорядоченном)ряду Если ρ(ро) > +1, то имеет место прямая тесная корреляции рангов. Если ρ (ро) стремится к -1, то имеет место обратная тесная корреляция рангов Если ρ (ро) »0, то корреляция рангов отсутствует, т.е. признаки не связаны между собой.  , ŋ² - эмпирический коэф. корреляции, δ² межгр. и общ. - межгруп. и общая дисперсии результативного

, ŋ² - эмпирический коэф. корреляции, δ² межгр. и общ. - межгруп. и общая дисперсии результативного

30. Ст.методы изучения взаимосвязей. Нематематические методы: Метод параллельных рядов применяется для определения наличия и направления взаимосвязи при немногочисленных совокупностях (15-20 единиц). Метод аналитической группировки применяется в случаях, когда совокупность достаточно велика и параллельные ряды не позволяют обнаружить зависимость. Графический метод. Анализ математических методов: Регрессионный анализ, позволяющий выразить с помощью уравнения форму взаимосвязи, т.е. исследует аналитическое выражение взаимосвязи между признаками. При построении моделей регрессии должны соблюдаться следующие требования: 1. Совокупность исследуемых исходных данных должна быть однородной и математически описываться непрерывными функциями. 2. Возможность описания моделируемого явления одним или несколькими уравнениями причинно-следственных связей. 3. Все факторные признаки должны иметь количественное выражение.

4. Наличие достаточно большого объема исследуемой совокупности. 5. Постоянство территориальной и временной структуры изучаемой совокупности. Корреляционный анализ имеет своей задачей количественное определение тесноты и направления связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным и множеством факторных признаков (при многофакторной связи. 1) Параметрические методы, которые дают оценку тесноты связи непосредственно на базе значений факторного и результативного признаков. 2) Непараметрические методы – дают оценку на основе условных оценок признаков. Их еще называют ранговыми методами.. Оценка тесноты криволинейных зависимостей дается после расчета параметра уравнения регрессии. Поэтому такой метод называется корреляционно-регрессионным. Если анализируется зависимость одного факторного и результативного признаков, то в этом случае имеем дело с парной корреляцией и регрессией. Если анализируются несколько факторных и результативных признаков – это множественная корреляция и регрессия.

31. Дисперсионный анализ взаимосвязи явлений. Дисперсионный анализ — это статистический метод оценки связи между факторными и результативным признаками в различных группах, отобранный случайным образом, основанный на определении различий (разнообразия) значений признаков. В качестве меры отклонений берется дисперсия (В)— средний квадрат отклонений. Методы дисперсионного анализа: 1) Метод по Фишеру (Fisher) — критерий F (значения F см. в приложении N 1); 2) Метод "общей линейной модели". Дисперсионного анализа, разложение общей дисперсии: Doбщ. = Dфакт + D ост., Doбщ. - общая дисперсия Dфакт - факторная (межгрупповая) дисперсия, D ост. - остаточная (внутригрупповая). Э тапы: Построение дисперсионного комплекса.Вычисление средних квадратов отклонений. Вычисление дисперсии. Сравнение факторной и остаточной дисперсий. Оценка результатов с помощью теоретических значений распределения Фишера-Снедекора (приложение N 1). II этап. Вычисление общей средней (Мобш) Вычисление суммы вариант по каждой градации факторов: Σ Vj = V1 + V2 + V3 Вычисление общей суммы вариант (Σ Vобщ) по всем градациям факторного признака: Σ Vобщ = Σ Vj1 + Σ Vj2 + Σ Vj3 Вычисление средней групповой (Мгр.) факторного признака: Мгр. = Σ Vj / N, где N — сумма числа наблюдений по всем градациям факторного I признака (Σn по группам). III этап. Расчет дисперсий: Doбщ. = Dфакт + D ост. Doбщ. - общая дисперсия, Dфакт. - факторная (межгрупповая) дисперсия, Dост. - остаточная (внутригрупповая) дисперсия Вычисление факториальной дисперсии (Dфакт.): Dфакт. = Σ h – H Вычисление h проводится по формуле: h = (Σ Vj) / N Вычисление Н проводится по формуле: H = (Σ V)2 / N Вычисление остаточной дисперсии: Dост. = (Σ V)2 - Σ h Вычисление общей дисперсии: Doбщ. = (Σ V)2 - Σ H IV этап. Расчет основного показателя силы влияния изучаемого фактора Показатель силы влияния (η2) факторного признака на результат определяется долей факториальной дисперсии (Dфакт.) в общей дисперсии (Doбщ.), η2(эта) — показывает какую долю занимает влияние изучаемого фактора среди всех других факторов и определяется по формуле:  V этап. Определение достоверности результатов исследования методом Фишера проводят по формуле:

V этап. Определение достоверности результатов исследования методом Фишера проводят по формуле:  F - критерий Фишера;

F - критерий Фишера;

Fst. - табличное значение (см.приложение 1). σ2факт, σ2ост. - факториальная и остаточная девиаты (от лат. de — от, via - дорога) — отклонение от средней линии, определяются по формулам:

r - число градаций факторного признака.

32. 33. Корреляционный и регрессионный анализ тесноты взаимосвязи явлений. Виды:1) функциональная (полная) -величине факторного признака строго соответствует одно или несколько значений функции 2) Корреляционная связь (которую также называют неполной, или статистической) проявляется в среднем, для массовых наблюдений, когда заданным значениям зависимой переменной соответствует некоторый ряд вероятных значений независимой переменной. связи: п рямыми, обратными, линейными и нелинейными, Парной и множественной, непосредственные, косвенные и ложные связи, слабые и сильные. Выделяют корреляционный анализ в узком смысле – когда исследуется сила связи – и регрессионный анализ, в ходе которого оцениваются ее форма и воздействие одних факторов на другие. Задачи собственно корреляционного анализа сводятся к измерению тесноты связи между варьирующими признаками, определению неизвестных причинных связей и оценке факторов оказывающих наибольшее влияние на результативный признак. Задачи регрессионного анализа лежат в сфере установления формы зависимости, определения функции регрессии, использования уравнения для оценки неизвестных значении зависимой переменной. Решение названных задач опирается на соответствующие приемы, алгоритмы, показатели, применение которых дает основание говорить о статистическом изучении взаимосвязей.

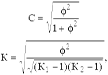

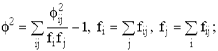

34. Непараметрические методы оценки связи Методы корреляционного и дисперсионного анализа не универсальны: их можно применять, если все изучаемые признаки являются количественными. При использовании этих методов нельзя обойтись без вычисления основных параметров распределения (средних величин, дисперсий), поэтому они получили название параметрических методов. Статистической наукой разработаны методы, с помощью которых можно измерить связь между явлениями, не используя при этом количественные значения признака, а значит, и параметры распределения. Такие методы получили название непараметрических. коэффициенты взаимной сопряженности Пирсона (С) и Чупрова (К):  где f2 – показатель средней квадратической сопряженности, определяемый путем вычитания единицы из суммы отношений квадратов частот каждой клетки корреляционной таблицы к произведению частот соответствующего столбца и строки:

где f2 – показатель средней квадратической сопряженности, определяемый путем вычитания единицы из суммы отношений квадратов частот каждой клетки корреляционной таблицы к произведению частот соответствующего столбца и строки:  К1 и К2 – число групп по каждому из признаков. Величина коэффициента взаимной сопряженности, отражающая тесноту связи между качественными признаками, колеблется в обычных для этих показателей пределах от 0 до 1. Упорядочение единиц совокупности по значению признака называется ранжированием.

К1 и К2 – число групп по каждому из признаков. Величина коэффициента взаимной сопряженности, отражающая тесноту связи между качественными признаками, колеблется в обычных для этих показателей пределах от 0 до 1. Упорядочение единиц совокупности по значению признака называется ранжированием.

При ранжировании каждой единице совокупности присваивается ранг, т.е. порядковый номер. Измерение связи между ранжированными признаками производится с помощью ранговых коэффициентов корреляции Спирмена (r) и Кендэлла (t).

35. Индексы, их сущность и классификация. Под индексом в статистике понимают относительный показатель, характеризующий изменение величины какого-либо явления во времени, пространстве или по сравнению с любым эталоном. Задачи: 1) оценка изменения сложного явления; 2) определение влияния отдельных факторов на изменение сложного явления; 3) сравнение величины какого-то явления с величиной прошлого периода, величиной по другой территории, а также с нормативами, планами,прогнозами. Признаки: 1) по содержанию индексируемых величин; 2) по степени охвата элементов совокупности; 3) по методам расчета общих индексов. Индексы количественных показателей -индексы физического объема промышленной продукции, физического объема продаж, численности и др. Индексы качественных показателей — индексы цен, себестоимости, производительности труда, средней заработной платы и др. Индивидуальные индексы служат для характеристики изменения отдельных элементов сложного явления (например -изменение объема выпуска продукции одного вида. Общий (сводный) индекс отражает изменение всех элементов сложного явления. Агрегатный индекс является основной формой индекса. Агрегатным он называется потому, что его числитель и знаменатель представляют собой набор «агрегат»

36. Агрегатные индексы. Агрегатные индексы – это индексы, в которых числитель и знаменатель представляют собой сумму произведений показателей (т.е. агрегат). Как правило, перемножаются два показателя: один из них – индексируемая величина, а второй – ее вес. агрегатный индекс стоимости:

:Абсолютное изменение стоимости. Агрегатный индекс физического объема получают путем сопоставления стоимости продукции отчетного и базисного периодов, исчисленной в неизменных ценах: ценах базисного периода:

:Абсолютное изменение стоимости. Агрегатный индекс физического объема получают путем сопоставления стоимости продукции отчетного и базисного периодов, исчисленной в неизменных ценах: ценах базисного периода:  , где

, где  – стоимость продукции отчетного периода в базисных ценах;

– стоимость продукции отчетного периода в базисных ценах;  – стоимость продукции базисного периода.

– стоимость продукции базисного периода.

Вычитая из числителя знаменатель, можно определить на сколько в абсолютном выражении изменилась стоимость продукции за счет изменения физического объема:  По аналогии строится и агрегатный индекс цен. Только в данном случае индексируемая величина – p, а веса – физические объемы, т.е.

По аналогии строится и агрегатный индекс цен. Только в данном случае индексируемая величина – p, а веса – физические объемы, т.е.  .

.  , где

, где  – стоимость продукции отчетного периода;

– стоимость продукции отчетного периода;

– стоимость продукции отчетного периода в базисных ценах. Изменение стоимости продукции за счет изменения цен в абсолютном выражении:

– стоимость продукции отчетного периода в базисных ценах. Изменение стоимости продукции за счет изменения цен в абсолютном выражении:

37. Средние индексы. Средний индекс – это индекс, вычисленный как средняя величина из индивидуальных индексов. Арифметическая форма индекса используется для сводных индексов количественных показателей, а гармоническая форма индекса – для расчета сводных индексов качественных показателей. Средний арифметический индекс объема продукции вычисляется:

, так как

, так как  . Средний гармонический индекс себестоимости можно исчислить так:

. Средний гармонический индекс себестоимости можно исчислить так:  . Индекс цен:

. Индекс цен:

38. Ряды индексов с постоянными и переменными весами Ряд базисных индексов объема продукции:  Постоянные веса (р 0) имеет и ряд цепных индесов:

Постоянные веса (р 0) имеет и ряд цепных индесов:  Ряд цепных индексов цен:

Ряд цепных индексов цен:  Для индексов динамики с постоянными ве–сами имеет силу взаимосвязь между цепными и базисными темпами роста (индексами):

Для индексов динамики с постоянными ве–сами имеет силу взаимосвязь между цепными и базисными темпами роста (индексами):  Использование в индексах объема продукции (това–ров) сопоставимых цен позволяет путем простого сумми–рования получать итоги за несколько лет. Сопоставимые цены не должны сильно отличаться от действующих (теку–щих). Чтобы иметь возможность исчислять индексы объе–ма продукции за длительные периоды, в течение которых применялись различные сопоставимые цены, продукцию одного года оценивают как в прежних, так и в новых фик–сированных ценах. Индекс за длительный период исчи–сляют цепным методом.

Использование в индексах объема продукции (това–ров) сопоставимых цен позволяет путем простого сумми–рования получать итоги за несколько лет. Сопоставимые цены не должны сильно отличаться от действующих (теку–щих). Чтобы иметь возможность исчислять индексы объе–ма продукции за длительные периоды, в течение которых применялись различные сопоставимые цены, продукцию одного года оценивают как в прежних, так и в новых фик–сированных ценах. Индекс за длительный период исчи–сляют цепным методом.

39. Индексный метод анализа динамики среднего уровня Средняя цена рассчитывается по формуле:  p =

p =  . Исходя из неё, можно установить, что на динамику средней цены товара влияют два фактора: 1. изменение уровня цен в отдельных магазинах (рынках); 2. изменение структуры продаж. 1. Индекс переменного состава (индекс средних цен) характеризует общее изменение средней цены товара (под влиянием обоих факторов):

. Исходя из неё, можно установить, что на динамику средней цены товара влияют два фактора: 1. изменение уровня цен в отдельных магазинах (рынках); 2. изменение структуры продаж. 1. Индекс переменного состава (индекс средних цен) характеризует общее изменение средней цены товара (под влиянием обоих факторов):

J p = p1 : p0, где p1 и p0 - соответственно средние цены отчётного и базисного периода. 2. Индекс постоянного (фиксированного) состава характеризует влияние первого фактора на динамику средней цены:

J p = p1 : p0, где p1 и p0 - соответственно средние цены отчётного и базисного периода. 2. Индекс постоянного (фиксированного) состава характеризует влияние первого фактора на динамику средней цены:  Jp = p1 : pу, где pу - средняя условная цена. 3. Индекс структурных сдвигов характеризует влияние второго фактора: Jстр = pу : p0. Все три индекса взаимосвязаны: индекс переменного состава равен произведению двух других индексов.

Jp = p1 : pу, где pу - средняя условная цена. 3. Индекс структурных сдвигов характеризует влияние второго фактора: Jстр = pу : p0. Все три индекса взаимосвязаны: индекс переменного состава равен произведению двух других индексов.

40. Предмет, объекты и задачи социально-экономической Социально-экономическая статистика (СЭС) – это обществен- ная наука, которая изучает массовые социально-экономические про- цессы и явления на макроуровне, выявляет присущие им статисти- ческие закономерности и дает количественную характеристику про- явления и действия экономических законов в конкретных условиях места и времени. Объект СЭС - массовыесоциально- экономические явления и процессы. Предмет - количественная сторона массовых социально- экономических явлений в неразрывной связи с их качественной стороной. Социально-экономическая статистика характеризует: – воспроизводство материальных благ и услуг, а также связан- ные с ним доходы, их образование, распределение, перераспреде- ление и использование на конечное потребление и сбережение; – национальное богатство, составляющее основу оценки материально-технического и ресурсного потенциалов; – эффективность общественного воспроизводства на базе анали- за эффективности затрат и использования ресурсов социально- экономического потенциала; – народонаселение и трудовые ресурсы как носителей трудового потенциала; – уровень жизни населения как результат функционирования экономики. Задачи- выработка си- стемы показателей экономики, методологии их исчисления и анализа. К постоянным задачам социально-экономической статистики относятся: 1) изучение процессов общественного воспроизводства; 2) комплексное отражение и анализ социально-экономических процессов; 3) характеристика культурного и материального уровня жизни населения; 4) информационное обеспечение органов управления для при- нятия решений; 5) информирование населения о ходе выполнения управленче- ских решений; 6) выработка требований к статистикам отраслей экономики, бухгалтерскому и управленческому учету, соблюдение которых не- обходимо для получения сопоставимых и достоверных данных для расчета и анализа макроэкономических показателей, цен налогов; 7) выявление основных пропорций и соотношений между про- изводством, потреблением и накоплением, отраслями и секторами экономики; 8) разработка методических подходов к моделированию и ана- лизу межотраслевых связей, спроса и предложения; 9) разработка методов сравнительного анализа показателей эко- номического и социального развития разных стран.

41. Методология соц.-эк. ст-ки. К числу общих методов относятся: ● метод обобщающих показателей; ● метод средних величин; ● выборочный метод; ● индексный метод; ● корреляционно-регрессионный анализ; ● балансовый метод; ● метод графического представления информации; ● метод международных сопоставлений; ● метод экспертных оценок; ● метод экстраполяции. К специальным методам СЭС относятся: ● секторно-отраслевая классификация рыночной экономики; ● методы макроэкономических балансов, в том числе система национальных счетов; ● методы разработки, сбалансирования и анализа интегрирован- ных макроэкономических показателей. Важной составной частью этой системы является с истема показателей социально-экономической статистики. Через эту систе- му СЭС изучает причины и закономерности проявления экономиче- ских и социальных законов, а также влияние природных, техниче- ских и социальных факторов на количественные изменения обще- ственной жизни и развития общества. Система показателей СЭС должна соответствовать определенным требованиям, позволяющим проводить описание и анализ экономического развития. Во-первых, она должна иметь всеохватывающий характер, т.е. распространять- ся на все аспекты экономического процесса. Во-вторых, показатели системы, относящиеся к различным аспектам экономического про- цесса, должны быть методологически взаимосвязанными. Система показателей социально – экономической статистики имеет иерархическую структуру: ● система наиболее общих макроэкономических показателей (система национальных счетов – СНС); ● показатели, связанные с подсистемами СНС, позволяющие проводить глубокий анализ всех аспектов экономического развития.

42. Классиф. единицы междун. станд. Классификация субъектов хозяйствования по отраслям применяется для изучения процессов

производства, технологических взаимосвязей между производителями и составления баланса между ресурсами и их использованием в процессе производства товаров и услуг. Основой отраслевой классификации является выполнение субъектом хозяйствования определенного вида экономической деятельности. Вид экономической деятельности − процесс, когда материальные ресурсы, оборудование, труд, технология сочетаются таким образом, что это приводит к получению однородного набора продукции (товаров или услуг). Основной – это вид деятельности, который вносит наибольший вклад в показатель, принятый в качестве критерия для классификации. Второстепенный – это вид деятельности, направленный на производство продукции для третьих лиц, но не являющийся основным. Вспомогательный – это вид деятельности, направленный на содействие основному и второстепенным видам деятельности статистической единицы, обеспечивающий производство товаров и услуг промежуточного характера. Классификация каждого субъекта хозяйствования производится в соответствии с подклассом ОКЭД, в который входит его основная деятельность. В ОКЭД не проводится различие между материальной и нематериальной сферой деятельности. При определении вида деятельности не учитывается форма собственности, юридический статус, характер деятельности. Классификация видов деятельности выполнена по иерархической системе с пятью уровнями классификации (секции, разделы, группы, классы, подклассы). При этом применен последовательный метод кодирования, длина кода – пять цифровых десятичных знаков.

43.Классификация субъектов рыночной экономики. Классификация – это систематизированное распределение объектов по определенным секциям, группам, классам, позициям на основании их сходства и различия. Основанием для классификации является один или несколько существенных признаков. Систематизированный перечень стандартных кодов и соответствующих им наименований классификационных группировок и (или) объектов информации называется классификатором. Использование классификаторов позволяет осуществлять сбор и обработку статистической информации в строго заданных границах. Для оценки максимального объема информации в классификаторе используется показатель емкости, который характеризует наибольшее количество позиций, которое он может содержать. Показатель резервной емкости характеризует количество свободных позиций в классификаторе, т.е. возможности его расширения за счет включения новых позиций. Иерархический метод классификации представляет собой последовательное разделение множества объектов на подчиненные классификационные группировки. При этом сначала множество объектов делится по одному признаку на крупные группировки. Затем в целях конкретизации объекта классификации каждая из полученных группировок делится по другому признаку и т.д. В результате между классификационными группировками устанавливается определенная подчиненность, т.е. иерархия. Фасетный метод классификации

заключается в параллельном разделении множества объектов на независимые классификационные группировки. При этом используется набор независимых признаков (фасетов), которые не имеют жесткой взаимосвязи друг с другом и могут использоваться отдельно для решения различных задач. Название фасета совпадает с названием признака, по значениям которого в фасете представлен перечень соответствующих объектов классификации. Емкость такой классификации зависит от числа фасетов и от количества значений признаков в каждом из фасетов. В СНС используется классификация субъектов хозяйствования: по отраслям и по секторам.

44. История возникновения системы Национальных счетов. Система национальных счетов – это система расчета макроэкономических показателей, предназначенная для характеристики и анализа развития рыночной экономики на макроэкономическом уровне. СНС используется только в странах с рыночной экономикой. В СССР с целью анализа макроэкономических процессов использовались балансы народного хозяйства (БНХ). Схема и система показателей БНХ отвечает интересам государственного управления, основанного на принципах централизованного планирования и распределения ресурсов. В основе БНХ лежит концепция материального производства, которая предусматривает деление народного хозяйства на две части: 1) сферу материального производства, в рамках которой создаются общественный продукт и национальный доход; 2) непроизводственную сферу, функционирующую за счет перераспределения национального дохода. Экономическое производство включает следующие виды деятельности: 1) производство товаров, включая товары для собственного потребления; 2) оказание услуг для реализации; 3) деятельность финансовых посредников; 4) оказание нерыночных услуг учреждениями государственного управления; 5) оказание нерыночных услуг некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства; 6) оказание услуг наемной прислугой; 7) оказание жилищных услуг собственниками жилищ для собственного потребления. Рыночный выпуск включает товары и услуги, производимые для реализации по экономически значимым ценам. Нерыночным называется производство товаров и услуг, предназначенных: 1) для собственного конечного использования производителями; 2) для предоставления потребителям бесплатно или по ценам, не являющимися экономически значимыми. Основными потребителями информации, полученной в рамках СНС, являются: 1) органы государственного управления, которые используют ее при принятии решений по вопросам макроэкономической политики; 2) предприниматели и бизнесмены, использующие ее для лучшего понимания сложившейся макроэкономической ситуации; 3) международные организации (ООН, МВФ, Всемирный банк, ОЭСР), которые используют ее при решении вопросов, связанных с организацией международного экономического сотрудничества.

45. Принципиальная схема кругооборота доходов. Основой построения СНС является учение Дж.М.Кейнса об экономическом обороте, под которым понимается воспроизводство общественного продукта. Участниками этого оборота выступают производители товаров и услуг и потребители, которые, взаимодействуя между собой, формируют реальный вещественный и денежный потоки. Вещественный поток состоит из продуктов и товаров, реализованных потребителям, оказанных им услуг, а также живого труда (рабочей силы). Денежный поток формируется из выручки от реализации этих продуктов, товаров и услуг, а также заработной платы за предоставленную рабочую силу. Предметом отражения в системе национальных счетов является движение денежного потока в процессе общественного воспроизводства. Стадии – производства, потребления и накопления. Формы: в виде таблиц (для каждой стадии общественного воспроизводства составляется отдельная таблица, в которой приводятся данные о ресурсах данной стадии и направлениях их использования), аналитических уравнений ( информацию можно представить в виде балансовых уравнений, части которых равняются общей сумме ресурсов или их использованию)Для стадии производства:Z +D = Cd + Cz + I.; Для стадии потребления: Cz + Sz + Cd + Sd = Z +D.;Для стадии накопления: I = Sz + Sd. и в матричной форме.( каждая операция отражается только один раз, однако ее значение определяется двумя параметрами – один раз по строке, второй – по столбцу матрицы. При этом построчно записываются показатели ресурсной части каждого из счетов, а по столбцам – их использование.)

46. Методология разработки основных стандартных счетов национальной экономики. СНС построена в виде определенного набора счетов и таблиц. Причем каждой стадии процесса воспроизводства соответствует специальный счет или группа счетов. Счета имеют форму двухсторонней таблицы, т.е. имеют две части – ресурсы и использование. Ресурсы отражаются с правой стороны, а их использование показывается в левой части каждого счета. Получаемые стоимости записываются как ресурсы, а выплачиваемые – как использование этих ресурсов. Национальные счета строятся в последовательности, соответствующей этапам воспроизводственного цикла, т.е. от стадиипроизводства к стадии накопления. Каждый счет, входящий в систему, представляет собой баланс, т.е. равенство между общей суммой ресурсов и объемом их использования. Методы: Автоматически или балансировка «по определению». При этом ни одна из статей счета не определяется балансовым методом, а балансировка счета достигается благодаря тому, что записи, относящиеся к разным сторонам счета, должны уравновешиваться автоматически.(счет товаров и услуг). Балансировка с помощью балансирующей статьи, которая рассчитывается остаточным путем как разность между итоговыми показателями ресурсов и использования: БС = Р – И, где Р – общая сумма ресурсов счета; И – общая сумма использования ресурсов счета. Балансирующие статьи – это не операции, а расчетные категории, характеризующие результаты экономического процесса, отражаемого тем или иным счетом. В совокупности они представляют собой систему макроэкономических показателей результатов. Все счета СНС группируются в следующие подсистемы: 1)счета для секторов внутренней экономики.; 2)счета для отраслей экономики. 3)сводные (консолидированные) счета для экономики в целом. 4)счета для отдельных видов экономических операций. 5)счета “остального мира”, к которым относятся счет товаров и услуг, счет внешних первичных доходов и текущих трансфертов, счет операций с капиталом, счета других изменений в активах, финансовый счет.

47. Система цен и налогов, применяемых в системе национальных счетов Система национальных счетов (СНС) – современная система информации, используемая практически во всех странах мира для описания и анализа развития рыночной экономики и формирования макроэкономической политики органами государственного управления. Система показателей и методов СНС включает следующие блоки: 1) макроэкономические показатели; 2) методы исчисления валового внутреннего продукта (ВВП); 3) методы переоценки ВВП; 4) схемы счетов; 5) международные сопоставления ВВП и паритетов покупательной способности валют; 6) платежный баланс (ПБ); 7) межотраслевой баланс (МОБ).

Основные определения:

Валовой выпуск (ВВ) товаров и услуг ВВ = ВВпр + ВВрын.усл + ВВнерын.усл + КИУФП, где ВВпр – валовой выпуск товаров; ВВрын.усл – валовой выпуск в отраслях, оказывающих рыночные услуги, который равен сумме выручки от их оказания; ВВнерын. усл – валовой выпуск в отраслях, оказывающих нерыночные (бесплатные) услуги, который оценивается по текущим затратам на их оказание как сумма промежуточного потребления, потребления основного капитала, оплаты труда наемных работников и других чистых налогов на производство; КИУФП – косвенно измеряемые услуги финансового посредничества.

ВВрын. ц = ВВосн. ц + ЧНП + ЧНИ, где ВВрын. ц – валовой выпуск в рыночных ценах; ВВосн. ц – валовой выпуск в основных ценах; ЧНП – чистые н