«Слова Коэлета, сына Давидова, царя в Иерушалаиме»[148](Екк. 1:1) — так начинается книга, носящая в подлиннике название «Коэлет» («Кохэлет», «Кохелет»), но известная европейскому и русскому читателю как «Екклесиаст», или в другой транскрипции «Экклезиаст». Таким образом, в первой же строке книги называется ее автор. Но только один сын Давида был царем в Иерусалиме и, значит, «Коэлет» — это царь Соломон. Проблема заключается в том, что ни в иврите, ни в каком-либо другом языке… нет не только имени «Коэлет», но и такого слова.

Попытки М. Эльоенае и некоторых других исследователей доказать, что речь все же идет об имени собственном, близкому к древнееврейским именам Кехат или Йекутиель, выглядят крайне неубедительно, а потому почти никем из гебраистов не воспринимаются всерьез. Большинство и комментаторов, и переводчиков Писания сходились на том, что слово это произведено от глагола «ник-h-ал» — «собираться», родственного слову «ка-h-ал», то есть «община», «собрание». Исходя из этого оно и было переведено на древнегреческий как «Екклесиаст», то есть «выступающий в собрании», «проповедник».

Однако еврейские комментаторы указывают, что даже исходя из такой версии, слово это можно понять и по-другому — скажем, как «собрание мудрых мыслей», своего рода записную книжку, или, даже если угодно, дневник, с которым автор этого делился жизненными наблюдениями и размышлениями.

Наконец, высказывалась и версия, что в само это слово вкралась ошибка: вместо первой буквы «куф» в начале в нем была буква «каф», также звучащая в начальной позиции как «к». В этом случае слово «коэлет» следует понимать как «слова старца», или «размышления старца», подтверждая тем самым известное изречение раввина Ионатана о том, что «Песнь песней» Соломон написал в юности, «Притчи» — в зрелости, а «Коэлет» — в старости. Если, конечно, возраст, в котором он ушел из жизни, можно считать старостью.

Впрочем, и эта версия звучит не очень убедительно. Продолжая игру в этимологию, можно вспомнить, что слово kehe означает на иврите «темный», и, стало быть, kohelet можно истолковать и как «темный», «мрачный», «пессимистичный», что вполне соответствует общему настроению этого произведения. Но все это опять-таки будет не более чем очередной спекуляцией. Таким образом, вероятнее всего, значение названия этой книги так и останется неразрешимой загадкой.

Другая загадка связана с вопросом о том, кто же на самом деле является автором этой книги и когда она была написана. Еще в 1644 году Гуго Гроций опубликовал исследование языка «Коэлета» и пришел к выводу, что эта книга содержит многие слова, встречающиеся лишь в книгах пророка Даниила и Ездры, то есть в самых поздних книгах Библии. А значит, считал Гроций, она не могла быть написана царем Соломоном или даже в эпоху царя Соломона. Другие гебраисты также пришли к выводу, что «Коэлет» написан на необычайно элегантном, «модернистском» иврите, который сформировался лишь к III веку до н. э., то есть вновь наотрез отказали Соломону в праве на авторство «Екклесиаста».

При этом часть исследователей сходилась во мнении, что книга написана в период Вавилонского пленения, на территории Персидской империи, а часть (в том числе и такие видные библеисты, как Генрих Грец и Марк Леви) утверждала, что она была создана под влиянием древнегреческой поэзии и философии. Но если в качестве доказательства первой из этих версий приводились хотя бы обнаруженные в оригинальном тексте «Екклесиаста» заимствованные из фарси два слова — «пардес» («сад») и «питгам» («поговорка», «крылатое выражение»), то для обоснования второй не было и этого. В тексте «Екклесиаста» нет ни одного заимствования из древнегреческого языка. В нем есть лишь перекличка некоторых идей с греческой философией, но это, как известно, еще ничего не значит. Да и перекличка эта, как показал в свое время Сергей Сергеевич Аверинцев, весьма условна, и правильнее, скорее, говорить об «Екклесиасте» как об антитезе классической греческой философии.

«Автор, собственно, жалуется не на что иное, как на ту самую стабильность возвращавшегося к себе космоса, которая была для греческих поэтов и греческих философов источником успокоения, утешения, подчас даже восторга и экстаза, — подчеркивает Аверинцев. — Природные циклы не радуют „Кохэлета“ своей регулярностью, но утомляют своей косностью. „Вечное возвращение“, которое казалось Пифагору возвышенной тайной бытия, здесь оценено как пустая бессмыслица. Поэтому скепсис „Книги Проповедующего в собрании“ есть именно иудейский, а отнюдь не эллинский скепсис; автор книги мучительно сомневается, а значит, остро нуждается не в мировой гармонии, но в мировом смысле. Его тоска — как бы подтверждение идеи от противного той идеи поступательного целесообразного движения, которая так важна и характерна для древнееврейской литературы в целом, постольку он остается верным ее духу»[149].

«Несмотря на разногласия по вопросу о датировке книги „Кохэлет“… большинство современных исследователей относят ее к середине I тысячелетия до н. э., то есть к Осевому времени, одним из главных признаков и достижений которого был переход от мифологического мышления, где доминирует абсолютная истина, к научно-логическому мышлению, признавшему также значимость истины относительной»[150], — пишет Вейнберг, подводя итоги научной дискуссии вокруг датировки «Екклесиаста».

Но дело ведь заключается в том, что книга «Екклесиаст» не просто в первых строках указывает на Соломона как на ее автора, но и многие другие ее стихи, написанные от первого лица, это авторство подтверждают. В самом деле, только Соломон из всех царей израильских мог сказать про себя: «…собрал себе серебра и золота, и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певиц, и услаждения сынов человеческих — разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя пребыла со мною» (Екк. 2:8–9).

С. С. Аверинцев предложил изящную гипотезу, позволяющую вроде бы объяснить этот парадокс. «Обычай приписывать сборники сентенций мудрым царям былых времен искони существовал в древнеегипетской литературе и оттуда перекочевал в древнееврейскую (о значении имени Соломона как собирательного псевдонима для всего сословия хахамов сказано выше, в связи с „Книгой притчей Соломоновых“). Но здесь перед нами совсем не то, что в „Книге притчей Соломоновых“ или „Песни песней“. Автор не просто надписывает над книгой своей имя Соломона, но по-настоящему „входит в образ“ великолепнейшего из царей Израиля, вводя неоднозначное сопряжение двух планов: исповедально-личного и легендарно-исторического. Традиционный образ Соломона сознательно взят как обобщающая парадигма для интимного жизненного опыта. Эта сознательность приема есть черта столь же необычная на общем фоне древневосточной литературы, сколь и подходящая к облику скептического мудреца, написавшего в IV или III веке до н. э. „Книгу Проповедующего в собрании“…»[151]

В том же ключе, но с некоторыми нюансами объяснял происхождение «Екклесиаста» и Фридрих Тибергер. Согласно его гипотезе, эта книга связана с Соломоном именно потому, что она является коллективным произведением учеников и преподавателей некой созданной именно Соломоном в Иерусалиме «школы мудрости». «Школы мудрости, — напоминает Тибергер, — были распространены на всем Древнем Востоке. К 3000 году подобные учреждения существовали при дворе фараона; в будущем, после обучения слушатели становились государственными чиновниками. В этих школах приобретали навыки в составлении деловых бумаг, обучали истории и праву. О таких школах говорится в „Истории“ Иосифа Флавия. Известно, что они существовали в Вавилоне: одна, известная как Дом закона, была при храме Бога писцов в Езеде»[152].

По версии Тибергера, сообщество преподавателей и учеников этой школы и называлось «собранием», а Соломон как ее первый руководитель (а возможно, и последующие главы школы) именовался «коэлетом» — «главой ассамблеи», «проповедником собрания». Соломон, таким образом, по этой версии, заложил основу еврейской риторики, принципы ведения дискуссии, когда глава школы выдвигает какой-то тезис, обосновывает его, а остальные должны этот тезис опровергнуть, выдвинув контрдоводы. На этом основании он действительно может считаться если не автором, то вдохновителем «Екклесиаста».

В пользу этой версии говорит само построение «Екклесиаста», текст которого порой напоминает даже не диалог, а «полилог» — беседу со множеством участников, выдвигающих противоположные и противоречивые точки зрения. Тибергер напоминает, что подобные диалоги были характерны для литературы Древнего мира, и прежде всего для египетской и вавилонской (например, «Диалог между уставшим от жизни и его душой», датируемый около 1580 года до н. э.). Проводит он также и любопытную и весьма обоснованную параллель между текстами «Екклесиаста» и древнеегипетским «Плачем Хекхепера» (около 1900 года до н. э.).

Таким образом, если следовать Тибергеру, не исключено, что текст «Екклесиаста» и в самом деле начал складываться в эпоху Соломона, но затем многократно дописывался, редактировался и приобрел знакомую нам форму никак не ранее 500 года до н. э., будучи в любом случае продуктом коллективного творчества.

Что ж, повторим: речь вновь идет о весьма изящной, но все же отнюдь не бесспорной гипотезе. В IV или III веке до н. э. поэты и философы обладали уже достаточным самолюбием, чтобы отдавать авторство своих произведений кому-либо другому, пусть даже и царю Соломону. Да и при всей внутренней противоречивости книги единство ее не только стиля, но и самого строя поэтического мышления наводит на мысль, что она все же написана одним автором.

Поэтому попробуем поставить вопрос по-другому: «А могла ли эта книга быть написана царем Соломоном?»

И ответ будет однозначен: «Да, такая вероятность и в самом деле существует».

Каким бы модернистским ни казался ее язык, он все равно был понятен современникам Соломона — за исключением, пожалуй, некоторых явных неологизмов, которые, кстати, нигде, кроме «Коэлета», больше и не используются. В то же время на два заимствования из фарси в «Коэлете», как показал американский семитолог Митчел Дахуд, содержится множество слов из финикийского языка, да и морфология и синтаксис этого языка явно оказали свое влияние на текст «Коэлета». Но ведь наиболее интенсивное сообщение между Израильским царством и Финикией, а значит, и взаимовлияние еврейской и финикийской культур приходится именно на эпоху царя Соломона!

Наконец, еще одна важная особенность этой книги: ее универсализм.

Текст «Коэлета», в отличие от других книг Танаха, обращен ко всему человечеству а не только к еврейскому народу; Бог в нем — это Творец мира, Владыка всего сущего и Господь всех народов, так что призыв трепетать перед Ним и следовать Его заповедям также обращен ко всем людям. Но подобными космополитическими настроениями в древней еврейской истории отличался только один человек — все тот же царь Соломон!

Таким образом, ни однозначно опровергнуть, ни однозначно доказать, что именно Соломон является автором «Екклесиаста», невозможно. Нам остается лишь констатировать тот факт, что имя Соломона навсегда останется связанным с этим «одним из самых замечательных произведений мировой литературы»[153], и, исходя из этого факта, познакомить читателя с некоторыми из его основных идей и мотивов.

***

Подробный литературный и философский анализ «Екклесиаста» не входит в задачу этой книги, да и при всем желании автор вряд ли осмелился бы соперничать на этом поприще с целым рядом выдающихся раввинов, философов и литературоведов, посвятивших такому анализу целые тома.

Но первое, что хочется здесь отметить: завораживающая сила этой книги заключается именно в том, что она представляет собой выдающееся художественное произведение. При этом, пожалуй, трудно сказать, идет ли речь о ритмической прозе или о философской поэме, написанной белым стихом.

Автор позволит себе высказать крамольную со всех существующих точек зрения на «Екклесиаста» мысль, что подлинное величие этой книги заключается отнюдь не в том, что она содержит в себе глубокую философию. Если отставить в сторону доступную немногим каббалистическую трактовку ее текста, то становится ясно, что «Коэлет» содержит в себе не так уж много «мудрых мыслей». Вся сила этого произведения для непосвященного читателя (как и в случае с «Песнью песней») как раз заключается в том эмоциональном воздействии, которое она оказывает при прочтении. Она, эта сила — в исповедальной искренности и магии языка книги; в его афористичности; в виртуозном владении автором всеми средствами поэтического выражения. Вспомним хотя бы известные почти каждому образованному человеку слова:

Всему свое время, и время всякой вещи под небом:

Время рождаться, и время умирать;

Время насаждать, и время вырывать посаженное;

Время убивать, и время врачевать;

Время разрушать, и время строить;

Время плакать, и время смеяться;

Время сетовать, и время плясать;

Время разбрасывать камни, и время собирать камни;

Время обнимать, и время уклоняться от объятий;

Время искать, и время терять;

Время сберегать, и время бросать;

Время раздирать, и время сшивать;

Время молчать, и время говорить;

Время любить, и время ненавидеть;

Время войне, и время миру.

(3:1–8)

Именно в художественной силе, а не в философской глубине кроется разгадка того, что «Екклесиаст» потрясает почти каждого, кто его читает. Каждый новый читатель этой книги невольно начинает примерять на себя жизненный опыт его автора и спорить или соглашаться с ним. Не случайно на протяжении всей человеческой истории было так много попыток художественного перевода «Екклесиаста» и в прозе, и в стихах, но ни один из них, как и в случае с «Песнью песней», нельзя признать удачным.

Первая глава книги отражает ту безысходность, ощущение бесцельности существования, а также смятение и разочарование от тщетности усилий создать что-то поистине новое и оставить по себе память в этом мире, которую испытывает автор:

«Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми он трудится под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки… Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: 'смотри, вот, это новое', но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после» (Екк. 1:2—11).

Это депрессивное настроение нарастает по мере движения текста. В какой-то момент «Проповедующий в собрании», кажется, начинает обвинять Бога в том, что Он подарил людям жизнь — ведь зачем она человеку, если в ней нет никакого смысла: «…тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все — суета и томление духа! Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать» (Екк. 1:13–15).

Кажется, подлинную радость человеку могло бы принести познание тайн этого мира; мощь его интеллекта, отделяющая его от животных. Но нет — и это не приносит ни счастья, ни радости, ни удовлетворения: «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это — томление духа; потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь» (Екк. 1:17–18).

Во второй главе «Проповедующий» перечисляет те материальные забавы и блага, в которых он пытался найти смысл жизни или, по меньшей мере, отвлечь себя от поисков этого смысла — он «пытался увлечь свою плоть вином», умножал свои земельные угодья, стада, сокровища и прочие богатства, он «завел себе певцов и певиц», искал мудрости…

Именно потому, что все это говорится от имени Соломона, у которого вроде бы и в самом деле было в жизни все, чего он желал, эти слова приобретают особо весомое значение. И дальше следует горький вывод о несправедливости устройства этого мира с его неотвратимостью смерти забвения, а также о бессмысленности накопления любых материальных благ и даже знаний: «И сказал я в сердце моем: „и меня постигнет та же участь, как и глупого: к чему же я сделался очень мудрым?“ И сказал я в сердце моем, что и это — суета; потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто, и увы! мудрый умирает наравне с глупым. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все — суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает: мудрый ли он будет, или глупый? А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это — суета!» (Екк. 2:15–19).

Но в этой же главе, пока только контрапунктом, входит мысль, что все вышесказанное верно лишь, если забыть, отринуть от себя мысль о существовании Бога и о том, что без Него невозможно ни подлинное благополучие, ни подлинная радость, ни, тем более, подлинная мудрость: «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это — от руки Божией; потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него? Ибо человеку, который добр пред лицем Его, Он дает мудрость, и знаниє, и радость; а грешнику дал Он заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму перед лицом Божиим. И это — суета и томление духа!» (Екк. 2:24–26).

В третьей главе автор сам же опровергает выдвинутые им ранее тезисы и формулирует постулаты, которые можно назвать квинтэссенцией еврейской философии. Он говорит о том, что подлинная мудрость — в познании воли Бога; что Его деяния совершенны и всегда направлены на благо людям, что Всевышний в итоге всегда восстанавливает справедливость, но человеку в силу ограниченности и его века, и его разума не дано понять этого. А значит, ему не остается ничего другого, как наслаждаться жизнью и делать добрые дела по отношению к другим людям, так как это угодно Богу: «Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца. Познал я, что нет для них лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, это — дар Божий» (Екк. 3:10–13).

Далее автор продолжает этот диспут с самим собой или незримым оппонентом.

«Еще видел я под солнцем место суда, а там — беззаконие; место правды — а там неправда» (Екк. 3:16), — говорит он.

«…Праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там» (Екк. 3:17), — следует возражение.

На таких доводах «за» и «против» и построен «Екклесиаст», доказывающий бессмысленность погони за богатством, почестями и прочими благами и завершающийся знаменательными словами: «Бога бойся и соблюдай Его заветы, потому, что в этом вся суть человека». Одновременно книга эта пронизана призывом «жить, пока живется», любить эту жизнь и наслаждаться дарованными человеку простыми радостями, семьей и любимым делом, и вместе с тем быть всегда готовым предстать перед Богом в «белых одеждах», не запятнанных грехами: «Итак иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои; потому что это — доля твоя в жизни… Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости» (Екк. 9:7—10).

Противоречивый, явно полемический характер «Екклесиаста» не мог не породить и два прямо противоположных подхода к этому произведению.

К примеру, советская атеистическая школа видела в «Екклесиасте» богоборческую, едва ли не еретическую книгу, отразившую разочарование ее автора в основных догмах еврейской религии.

«Эмоциональное отношение человека к богу выражено у Екклесиаста словами „бойся бога“ (5:6). Значит ли это, что человек должен бояться наказания от бога за свои прегрешения? Что бог высоко ценит в человеке праведность и благочестие? Вряд ли. В одном месте (7:16) автор довольно иронически рекомендует своему читателю не быть слишком праведным (именно так! В СП это место передано неверно: „слишком строгим“). Мало уважения проявляет Екклесиаст и к принятым в его время формам благочестия: молитвам, обетам, жертвоприношениям (4:17, 5:1), потому что, объясняет он, „бог на небе, а ты на земле“. Объяснение это означает только то, что дистанция между богом и человеком слишком велика, бог слишком трансцендентен, чтобы следить за поведением каждого человека и соответственно его награждать или наказывать, и вообще наводить порядок и правосудие в мире людей, поэтому и царит между ними зло… А вместе с тем эти два замечательных произведения (Книга Екклесиаста и Книга Иова. — П.Л.) явственно обнаруживают тот тупик, в который зашла религия Яхве в послепленный период в связи с дискредитацией ее основной догмы — прижизненного воздаяния от бога каждому „по путям его“»[154], — писал известный советский библеист Моисей Иосифович Рижский.

Но если это и в самом деле так, то почему «Екклесиаст» был включен в библейский канон? А ведь еврейские мудрецы самым тщательным образом отбирали, какие книги должны войти в Танах, а какие нет, отказавшись при этом от включения в Библию целого ряда весьма достойных произведений. Но в том-то и дело, что раввинистические авторитеты всегда смотрели на эту книгу совершенно иначе, чем неискушенный в еврейской философии читатель.

«Царь Шломо составил книгу „Коэлет“ для того, в основном, чтобы люди думали, что этот мир ничтожное ничто, и чтобы использовали этот мир только для служения Создателю. Он объявил об этом в начале книги и сообщил об этом в конце ее. В начале книги он сказал: „Ничтожное ничто, — говорит Коэлет, — ничтожное ничто и все ничто“. И сказали мудрецы: „Если бы другой человек сказал так, мы бы сказали, может, он не скопил и двух грошей за свою жизнь, поэтому мир кажется ему ничтожным“. Но это сказал царь Шломо, который (Млахим 1 10:27) „сделал в Иерусалиме серебро равноценным простым камням“, это он сказал, что мир есть ничтожное ничто. И в конце своей книги сказал то же самое…»[155]— писал раввин Иона Гиронди.

Протоиерей Александр Мень в свое время пытался примирить две эти точки зрения. «Не раз поднимался вопрос, для чего составители Библии включили эту меланхолическую поэму, говорящую о „суете“, то есть бесплодности и эфемерности всех человеческих дел, — писал он. — Многие интерпретаторы считают, что „Экклезиаст“ был принят в собрание священных писаний как своего рода контрапункт, как предупреждение, как диалектический момент развития всего библейского мировоззрения. Первоначально это мировоззрение видело в земном благополучии знак небесного благословления. Тем самым почти абсолютизировалась ценность богатства, успеха, продолжения рода в детях и т. д. Но в какой-то момент обнаружилось, что эти ценности отнюдь не абсолютны. Нужно было искать иной, духовный смысл человеческого бытия. И в контексте всей Библии „Экклезиаст“ обозначает ту пограничную веху, с которой начались эти поиски»[156].

***

Невозможно также оценить всю мощь «Екклесиаста», во-первых, если рассматривать его вне контекста еврейской мистики, согласно которой «этот мир — лишь коридор, ведущий в мир будущий» (Авот 4:21), а во-вторых, если не читать его на языке оригинала.

К сожалению, как уже было сказано, ни на одном языке до сих пор не создано перевода, приближающегося к оригиналу, хотя бы, что называется, во втором его приближении; отражающего хоть в некой малой степени его глубинные смыслы.

Это достаточно хорошо показал в своей статье о «Екклесиасте» французско-еврейский философ Андре Неер, сосредоточившийся на проблемах перевода, по существу, всего лишь двух парафраз книги: начальной «суета сует» и почти заключительной «выслушаем сущность всего».

«Тема судьбы монотонным рефреном звучит в неутомимом повторении слова hevel, — пишет Неер. — Встречаясь на каждом шагу, оно как бы скандирует весь ход рассуждений Кохелета. В каком бы направлении мысль ни развивалась, она в конце концов наталкивается на hevel, и это не просто препятствие, а прямо-таки западня: стоит мысли соприкоснуться с hevel, как она тут же исчезает вместе с ним. Ибо этимологически слово hevel значит „пар, дыхание, дуновение, выдох“, то есть то, что сразу же исчезает, что по природе своей обречено на исчезновение (то есть это тот самый „сон, утренний туман“ Пушкина или „с белых яблонь дым“ Есенина, и лучше этого не скажешь. — П. Л.). Слово hevel принято переводить с иврита на другие языки как „тщетность, суета“. Такой перевод более чем неточен: он привносит оценочную категорию, которой нет в оригинале; привносит возможность выбора, что, в свою очередь, выражает как бы наше превосходство над hevel, наше доминирующее положение относительно него. В самом деле, всякая тщета или суетность рассматриваются как нечто бесполезное, а бесполезное может оставаться и неизведанным; ведь я волен отстранить от себя суетность, избавиться от нее на своем жизненном пути, а то и вовсе не приступать к тщетному действию. Всех этих нюансов нет в слове hevel. Hevel — понятие роковое, захватывающее меня раньше, чем я успеваю это осознать. Но и осознав, я ничего не могу сказать о нем, кроме того, что оно от меня уходит. Так же, как я дышу не в силу волевого акта, а в силу физиологической потребности, так и hevel приходит ко мне независимо от моей воли. Так же, как дуновение проносится передо мною и, сливаясь с неосязаемой атмосферой, перестает самостоятельно существовать, так и за hevel я могу следить лишь взглядом и видеть, как он исчезает.

Стало быть, и судьба, о которой складывается представление по ассоциации с hevel, суть провал, поражение. Это путь, о котором только то и известно, что он идет по нисходящей линии и неминуемо где-то должен оборваться. От такой судьбы у нас остается лишь одно реальное ощущение: она приближает нас к небытию. Пронизанная этим hevel Книга Кохелет есть монотония поражения»[157].

Далее Неер напоминает, что hevel на иврите это еще и Эвель, библейский Авель, и показывает, какие значительные выводы следуют из этого созвучия.

Наконец, он переходит к заключительным словам «Соф давар аколь нишма» (12:15). Неер приводит пять различных переводов этой простой фразы, обычно сводящихся по смыслу к следующему: «Выслушаем же заключение всей книги…» Но любой мало-мальски знающий иврит человек переведет эти слова буквально как: «Конец дела (или слова — в иврите слово „давар“ употребляется в обоих этих значениях. — П.Л.) все услышано». И это мгновенно все меняет!

«А если таково заключение книги, то оно как нельзя более соответствует введению, которое вне всякого сомнения представляет тему „Все — пар, дуновение“, начинающуюся со строфы 1:2 и затем без конца повторяющуюся, — пишет Неер дальше. — Выражения „аколь Эвель“ и „аколь нишма“ симметричны между собой, они служат рамкой книги, а ее содержание составляет рассуждение, которое начинается со „все — пар, дуновение“ во введении и приводит ко „все услышано“ в заключении.

…„Все есть Авель“, констатирует Кохелет. Даже Каин и Шет (Сиф) суть Авель. Однако если равнозначность между Каином и Авелем доказывается лишь конечным поражением Каина, то равнозначность между Шетом и Авелем устанавливается самим присутствием Шета в мире. Шет воплощает в себе то, что было услышано от Авеля. Голос детей Авеля взывал не тщетно. Бог его услышал. И Шетово человечество (единственное существующее в наши дни) все целиком, и в каждом отдельном человеке, в каждой отдельной частице своей судьбы представляет известную нам форму бытия исключительно потому, что Бог услышал. Все есть „услышано“»[158].

***

Разумеется, мудрецы Талмуда, определяя библейский канон, не могли не понимать всей «скользкости» книги «Коэлет». Как и в случае с «Песнью песней», по вопросу о том, включать «Коэлет» в Танах или не включать, разгорелись нешуточные дискуссии между двумя ведущими талмудическими школами — Гилеля и Шамая.

Мудрецы, принадлежащие школе Шамая, потребовали не больше и не меньше, как «похоронить» Книгу Екклесиаста, так как она выражает сомнение в справедливости Всевышнего. Школа Гилеля в целом отвергла это мнение, но любопытно, что рабби Акива, этот столп талмудической учености, тот самый, кто заявил, что вся «Песнь песней» — это «Святая святых», неожиданно занял в этом споре позицию школы Шамая и потребовал предать «Екклесиаста» забвению.

Решающая точка в этом споре была поставлена много позже, когда раввин Элазар бен Азария стал председателем синедриона в Явне вместо раввина Гамлиэля II. Именно он, обладая непререкаемым религиозным авторитетом, настоял на том, чтобы «Коэлет» был включен в корпус книг Танаха и определил его место там — между «Книгой Эйха»[159]и «Книгой Эстер»[160]. Решающим аргументом при этом послужило то, что «книга „Коэлет“ начинается со слов Торы и завершается словами Торы», то есть никак не может считаться еретической. «Приходится порадоваться, — писал С. С. Аверинцев, — что они (мудрецы Талмуда. — П. Л.) все же включили ее в канон и тем спасли для нас одно из замечательных произведений мировой литературы»[161].

Но следует еще раз подчеркнуть, что еврейские мудрецы толковали текст «Проповедующего в собрании» совершенно иначе, чем это принято в кругу философов и филологов. Так же, как и в «Песне песней», они находили в каждом слове и каждом выражении этой книги тайный, эзотерический смысл, укрепляющий авторитет Соломона как величайшего мудреца и мистика своей эпохи.

Именно эта его репутация, согласно легенде, и привела к его двору царицу Савскую, о которой и пойдет речь в следующей главе этой книги.

Глава третья

ЖИЛИ-БЫЛИ ЦАРЬ И ЦАРИЦА

Как ни трудно в это поверить, но весь рассказ о визите царицы Савской в Иерусалим и ее встрече с Соломоном умещается в Библии всего в пару десятков предложений. Ни в Третьей книге Царств, ни во Второй книге Паралипоменон не приводится даже ее имени. В тексте этих книг нет ни одной детали, описывающей ее внешность. Мы не знаем, была она низкой или высокой, худой или полной, красивой или не очень. Мы даже не знаем, существовала ли она вообще: историкам известны имена Савских царей лишь с VIII века до н. э., и все они до единого — мужчины.

И вместе с тем не только у евреев, но и у арабов, берберов и эфиопов существует необычайно большое множество легенд о царице Савской, о ее великой мудрости, ее путешествии в далекий Иерусалим и страстном романе с царем Соломоном. Несомненно, в этих легендах немало вымысла. Но вместе с тем, если бы они были одним сплошным вымыслом, столь далекие друг от друга и географически, и ментально народы не настаивали бы на их правдивости. Между тем жители Эфиопии, например, настолько уверены, что их цари ведут свой род от сына царицы Савской и царя Соломона Менелика, что в 1955 году в этой стране был принят закон «О необходимости сохранения и продолжения царской династии, происходящей от Менелика I, сына царицы Савской и царя Соломона».

Все это невольно наводит на мысль о том, что за рассказом Библии, Корана, за эфиопской и арабской версиями манускрипта «Кебра Нагаст» («Книга царей»), многочисленными сказками и легендами скрываются некие реальные события и что фигура царицы Савской — отнюдь не только плод народной фантазии. Но, для того чтобы прикоснуться через это наслоение мифов к реальной истории, хорошо бы для начала понять, где именно располагалось то самое Савское царство, которым правила эта великая царица.

Для Иосифа Флавия ответ на этот вопрос был, похоже, однозначен. «Когда же царствовавшая в то время над Египтом и Эфиопией и отличавшаяся особой мудростью и вообще выдающимися качествами царица узнала о доблести и необычайных умственных способностях Соломона, то желание лично познакомиться с тем, о котором она ежедневно слышала столько необычайного, всецело овладело ею»[162], — пишет Флавий в «Иудейских древностях».

Как видим, для Флавия не было сомнений в том, что царица Савская правила «Египтом и Эфиопией», то есть, как считают эфиопские христианские историки, Эфиопией и отвоеванной ею частью Египта. По их версии, царицу звали Македа, и вскоре после своего воцарения она построила новый город на юге, который назывался Ашебой (Азебой). За это Македе и был присвоен титул «царицы Ашебы», или, как ее называет Библия, «малкат Шеба» — «царица Савская».

Однако большинство современных историков сходятся во мнении, что Флавий все-таки ошибся. Ошибся, разумеется, ненамеренно — просто к его эпохе в еврейской среде уже прочно утвердилось мнение, что царица Савская правила именно Эфиопией. Однако на самом деле под Савой, считают они, следует понимать государство в южной части Аравийского полуострова, то есть территорию современного Йемена. Самые ранние дошедшие до нас тексты, в которых упоминается Савское царство, датируются IX веком до н. э., но имя ее северного соседа — Минеи — встречается и на артефактах XII века до н. э.

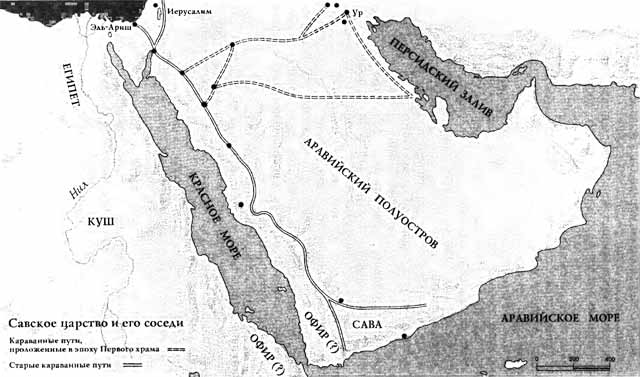

Савское царство и его соседи.

Так что вполне вероятно, что Сава была мощным процветающим государством уже в дни Соломона. Основными источниками этого процветания была торговля пряностями, благовониями и золотом, а также доходы, получаемые как с приезжающих сюда за товарами, так и с двигающихся транзитом на север купеческих караванов.

Активизация Соломоном и Хирамом морского сношения между Африкой и Евразией не могла не нанести удара по доходам Савы от международной торговли, а значит, и по экономическому благополучию страны в целом. Решить возникшую проблему военным путем было невозможно — слишком уж далеко находилось Израильское царство от Савского. Следовательно, оставался только один выход — договариваться, убедить Соломона отказаться от предоставления своего торгового флота иноземным купцам, чтобы те по-прежнему вели караваны через Саву. При этом правящей верхушке Савы было понятно, что просто так, задаром, Соломон от своих доходов не откажется — ему надо будет как-то компенсировать эти потери, или, как было принято говорить на языке политкорректное™ того времени, смягчить его сердце щедрыми подарками.

Таким образом, визит царицы Саве кой в Иерусалим был продиктован суровой экономической необходимостью и преследовал вполне конкретные цели. Царице надо было убедить Соломона не расширять свою торговую экспансию в Красном море, причем постараться сделать это за как можно меньшую цену. Ну и заодно попытаться обрести в Израильском царстве нового торгового партнера.

Эта поистине непростая дипломатическая задача и потребовала визита на высшем уровне, то есть личного приезда славящейся своим умом правительницы в Иерусалим. Впрочем, некоторые историки считают, что на самом деле эта женщина отнюдь не была царицей, а получила такой высокий титул исключительно на время своей миссии.

И вот такой сугубо прагматичный, продиктованный высшими государственными интересами визит заморской гостьи Библия чуть маскирует дымкой романтики, а фольклор вообще расцвечивает всеми цветами радуги, превращая каждую деталь библейского текста в отдельную историю — фантастическую и романтическую одновременно.

«Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством: верблюды навьючены были благовониями, и великим множеством золота и драгоценными камня<