Волгоградская Медицинская Академия

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

ЛЮТАЯ Е. Д.

Эхокардиография.

Методы эхокардиографического исследования.

Показания и противопоказания.

Учебно-методическое пособие для студентов лечебного и педиатрического факультетов,

интернов, клинических ординаторов, курсантов ФУВ, врачей ультразвуковой и функциональной диагностики.

Волгоград, 2002

Эхокардиография. Методы эхокардиографического исследования.

Показания и противопоказания. Уч.-метод.пособие для студентов лечебного, педиатрического факультетов, интернов, клинических ординаторов, курсантов ФУВ, врачей ультразвуковой и функциональной диагностики./Состд.м.н.. Е.Д.Лютая – Волгоград 2002

Представлена подробная характеристика всех методов эхокардиографического исследования, принципы и возможности каждого метода, их преимущества и недостатки. Даны показания и противопоказания к эхокардиографическим методам исследования.

Составитель:

Лютая Е.Д. –д.м.н., зав. кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Волгоградского государственного медицинского университета.

Рекомендовано в печати:

Рецензенты:

Бакумов П.А. – доктор мед.наук, профессор кафедры клинической фармакологии ВМА

Клаучек С.В.-- доктор мед.наук, профессор, зав.кафедрой нормальной физиологии ВМА

Пособие предназначено в помощь студентам лечебного и педиатрического факультетов,интернам, клиническим ординаторам, курсантам ФУВ, врачам ультразвуковой и функциональной диагностики.

В пособие изложена подробная характеристика всех методов эхокардиографического исследования, принципы и возможности каждого метода, их преимущества и недостатки. Даны показания и противопоказания к эхокардиографическим методам исследования.

© Волгоградская медицинская академия,2002

Ультразвуковое исследование сердца—эхокардиография занимает одно из ведущих мест в современной клинической медицине. Первые сообщения об использовании ультразвуковой диагностики при заболеваниях сердца были опубликованы в 1954 году Edler and Hertz. Термин “эхокардиография” впервые предложен в 1965 году Американским институтом ультразвука.

В чем же заключается основные преимущества эхокардиографии над другими методами исследования сердца?

· Достоверностью получаемых результатов

· Большой информативностью

· Неинвазивностью большинства методик

· Безвредностью (отсутствие лучевой нагрузки)

· Относительной простотой процедуры исследования

· Возможностью неоднократного исследования в течение любого времени

· Доступностью исследования

Учитывая также постоянное техническое усовершенствование ультразвуковой аппаратуры и внедрение новых прогрессивных технологий сделала эхокардиографический метод незаменимым в кардиологии.

Показания к эхокардиографическому исследованию:

· Врожденные пороки сердца

· Приобретенные пороки сердца

· Кардиомиопатии

· Артериальная гипертензия

· Бактериальные эндокардиты

· Миокардиты

· Гипертоническая болезнь

· Перикардиты

· Опухоли сердца

· Тромбозы и тромбоэмболии

· Заболевания аорты

· Протезы клапанов аорты

· Заболеваниясердца, сопровождающие дилятацией полостей и снижением сократительной функции сердца

· Сердечная недостаточность (в т.ч. неясного генеза)

· Легочная гипертензия

· Ишемическая болезнь сердца

Противопоказания:

Противопоказания к чрезпищеводной эхокардиографии (ЧПЭс):

§ Заболевания пищевода (злокачественные новообразования, дивертикулы пищевода, стриктуры пищевода, варикозное расширение вен пищевода).

§ Крайне тяжелое состояние больного.

Противопоказания к внутрисосудистому ультразвуковому исследованию (ВСУЗИ):

- Крайне тяжелое состояние больного.

Эхокардиографические методы.

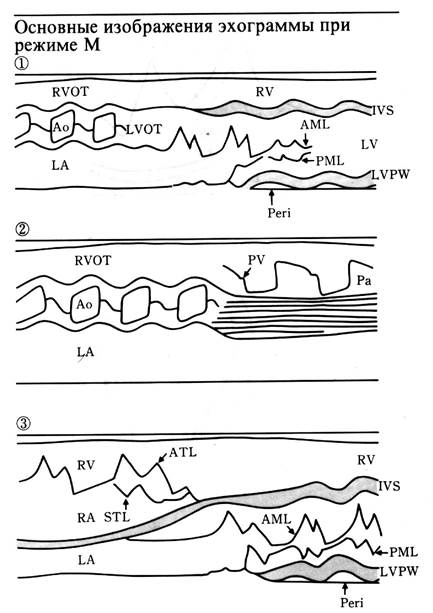

- М—метод, одномерное сканирование.

Исторически М-модальное исследование было первым эхокардиографическим методом исследования сердца.

Оно представляет собой графическое изображение структур сердца. В М-режиме на экране монитора по вертикальной оси откладывается расстояние от структур сердца до датчика, а по горизонтальной оси—время.

М-модальное исследование дает представление о движении различных структур сердца (стенок, створок), а также о размерах камер сердца, стенок, клапанных отверстий.

В зависимости от уровня среза и направлении ультразвукового луча мы получаем различные одномерные сонограммы.

- В—метод, режим двумерного сканирования в реальном масштабе времени.

В этом режиме мы получаем сечение сердца и крупных сосудов. Изображение сечение состоит из множества светящихся точек, которые сливаясь между собой дают нам представление о структуре сердца или сосуда.

Возможности эхокардиографического метода в М и В—режимах:

· Оценка положения сердца в грудной клетке

· Оценка анатомического строения сердца (отсутствие или наличие анатомических изменений)

· Оценка формы камер и клапанов сердца

· Оценка размеров камер, стенок, крупных сосудов, клапанных отверстий

· Оценка характера движений клапанов и стенок камер сердца

· Оценка структуры стенок камер и клапанов

· Оценка функциональных характеристик сердечной деятельности

· Качественная и количественная характеристика показателей гемодинамики (УО, Фракция выброса, СИ, КСО, КДО,МОС).

· Оценка сократительной способности миокарда

· Оценка диастолической функции левого желудочка

· Состояние и функция протезов клапанов сердца

· Состояние перикарда (наличие перикардиальной жидкости)

· Наличие легочной гипертензии.

- Допплер-эхокардиография.

Применительно к кардиологии допплеровский эффект состоит в том, что при отражении посылаемого ультразвукового сигнала от движущихся обьектов (створок клапанов, стенок камер, эритроцитов) меняется его частота,--происходит сдвиг частоты ультразвукового сигнала. Этот сдвиг представляет собой разность между частотой от датчика и частотой отраженного сигнала от движущихся обьектов.

Ø Чем больше скорость движения эритроцитов, тем больше сдвиг частоты ультразвукового сигнала

Ø Если движение эритроцитов направлено в сторону датчика, то частота отраженного от них сигнала увеличивается.

Ø Если эритроциты движутся от датчика, то частота отраженного сигнала уменьшается.

Ø Таким образом, измерение абсолютной величины сдвига ультразвукового сигнала позволяет определить скорость и направление кровотока.

Спектральная допплеровская эхография – или кратко спектральный допплер (D-режим) позволяет оценить спектр скоростей кровотока в сердце и сосудах в процессе его изменения во времени. Он представляет собой графическое изображение развертки скорости во времени. Каждая точка кривой означает с какой скоростью движется в данное время движущийся обьект.

Существуют два основных метода спектральной допплеровской эхографии:

- Непрерывно-волновой допплер (или постоянно-волновой)— CWD.

При данном методе ультразвуковые сигналы посылаются постоянно и кровоток исследуется вдоль всего ультразвукового луча.

Основное достоинство непрерывноволнового допплера состоит в том, что с его помощью может быть измерена любая скорость кровотока, и что важно— высокие скорости.

Недостаток этого метода—невозможность точной локализации исследуемого кровотока, на графике регистрируются все потоки по ходу луча.

Методика допплеровского CW-исследования позволяет:

Ø Произвести расчеты давления в полостях сердца и магистральных сосудов в ту или иную фазу сердечного цикла

Ø Рассчитать степень значимости стеноза

- Импульсно-волновой допплер (или пульсовой PWD)—основан на использовании ультразвукового сигнала в виде отдельных импульсов на определенную глубину.

Достоинство этого метода состоит в том, что дает возможность изучение скоростей кровотока в определенной области.

Недостаток метода: невозможность точного определения высоких скоростей кровотока.

Область исследования при импульсном допплере называется контрольным объемом или пробным объемом. Величину пробного объема можно уменьшать или увеличивать.

Как было указано раньше: по вертикали на графике спектрального допплера откладывается скорость кровотока, по горизонтали—время.

Кровоток, направленный к датчику—изображается выше изолинии. Кровоток, направленный от датчика— ниже изолинии.

Поскольку импульсноволновой допплер позволяет оценить кровоток в любой точке, то исследование в этом режиме позволяет прежде всего оценить нормальную или патологическую гемодинамику сердца: кровоток в приносящем и выносящем трактах левого и правого желудочков и в магистральных сосудов.

Кроме того, все современные эхокардиографы имеют звуковой выход, так что сдвиг частоты ультразвукового сигнала преобразуется не только в графическое изображение скорости кровотока, но и в слышимый звук. Но не следует смешивать звук при допплеровском исследовании с аускультативными данными, это—явления разного происхождения.

Применение одновременно В – режима и спектрального допплеровского исследование называется дуплексным сканированием.

Допплерография в дополнении к эхокардиографическму исследованию в М и В –режимах позволяет определить:

§ Градиент давления на уровне всех 4-х клапанов сердца

§ Уточнить диаметр митрального, трикуспидального, аортального отверстий

§ Изучить давление в левом и правом желудочках

§ Уточнить наличие ДМПП и ДМЖП

§ Определить величину шунта при септальных дефектах

§ Уточнить наличие и что очень важно – выраженность стеноза клапанов

§ Наличие потока регургитации и его выраженность.

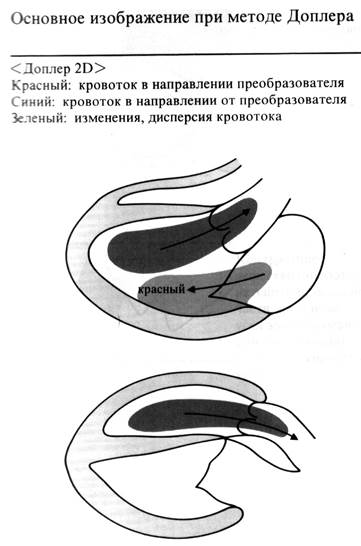

- Цветное допплеровское картирование или цветной допплер. (СFW-color flow mapping).

Принцип данного метода тот же, что и при импульсноволновом допплере. Но при ЦДК происходит кодирование разных скоростей кровотока разными цветами и затем наложение цветного допплера на серошкальное двумерное изображение (В-режим) сердца или сосуда или на М-режим.

Если в приборе применяется режимы B+D+CFM, то такое сканирование называется триплексным режимом.

лл

лл

Принято направление кровотока к датчику кодировать красным цветом, а кровоток от датчика—кодируется синим цветом. Яркость цвета и его оттенки определяются скоростью потока. Появление всякого патологического потока (регургитации, шунтирования) приводит к искажению спектра—появлению других оттенков (желто-зеленых), т.е появлению турбулентности потока.

Достоинства ЦДК: позволяет определить пространственную ориентацию потока, определить наличие патологического потока (шунтирование, регургитацию) и его направленность.

Недостатки метода: относительно низкая временная разрешающая способность.