НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВОСПАЛЕНИЯ КИСТИ

Гнойное воспаление пальцев и кисти имеет специальное название панариция или паронихии. Название панариция применялось еще Апулеем.

В англо-саксонской литературе термин панариций не употребляется. Гнойное воспаление мякоти пальцев имеет отдельное название «Felon», воспаление подкожной клетчатки называется «целл улитом», а воспаления сухожилий или кости обозначаются как тендоси-новит или остеомиелит. И. Бёдер в переработанном издании книги Буннелла на немецком языке также не применяет термин панариций. В данном руководстве по излагающимся ниже причинам мы не считаем целесообразным отказываться от применения этого общепринятого названия, за исключением тех случаев, где его применение не обосновано (например «кожный панариций»*).

Панариций, как отмечают Клапп и Бекк (1953), до настоящего времени является собирательным понятием для обозначения любого неспецифического нагноения кисти и стопы. Поль считает, что под панарицием в узком смысле слова подразумевается неспецифическое воспаление пальцев, которое, ввиду особого анатомического строения их, протекает характерным образом и значительно отличается от воспаления других областей. Далее, Поль указывает на то, что первично панарицием назывались только воспалительные процессы сгибательных поверхностей пальцев, воспалительные процессы тыльной поверхности кисти и пальцев не причислялись к этой группе. По его мнению, со временем это понятие расширилось. В настоящее время любое неспецифическое воспаление и флегмона волярной и дорзальной поверхности кисти имеет название панариция. Леман уже в 1936 году высказывался против необоснованного расширения понятия панариция в своей статье «Неразбериха по вопросам панарициев». По мнению Шюрха и Вилленеггера, панариций является клиническим понятием. Настоящий панариций — это в первую очередь подкожное воспаление сгибательной поверхности. Буди пишет так: «Панариций — это острое воспаление ладонной поверхности пальцев, вызванное вульгарными гноеродными бактериями. Итак, если речь идет о панариции, о диагнозе, чрезвычайно неприятно звучащем для опытного врача, никогда не думаем о воспалительных процессах, малоопасных фурункулах тыла кисти». Так как специальное название получило право на существование ввиду особого анатомического строения пальцев, то мы говорим о возможности его применения в узком смысле. Итак, панариций — это воспаление соединительной ткани ладонной поверхности пальцев, вызванное гноеродными бактериями. Гнойное воспаление дорзальной поверхности пальцев, исходящее из волосяных фолликулов, не что иное как обыкновенный фурункул!

|

|

* В венгерском тексте вместо термина «кожный панариций» автор использует термин «gennyholyag», что в переводе означает «кожный гнойный пузырь». В переводе мы сохранили термин «кожный панариций». (Прим. ред.)

Панариций является наиболее частым заболеванием кисти, поражающим ежегодно приблизительно 0,5% населения (Пинцинг), 15% больных, посещающих хирургические амбулатории, имеют воспалительные заболевания кисти. Понижение трудоспособности у 8—10% рабочих физического труда связано с гнойными заболеваниями кисти. Наибольшее количество заболеваний наблюдается в возрасте 20—40 лет. У пожилых людей панариций протекает в более тяжелой форме.

|

|

В возникновении панариция наиболее значительную роль играет травма. Панариций присоединяется не к тяжелым повреждениям, ушибам или размозженным ранам, а к мелким поверхностным повреждениям, которые часто заживают спонтанно, а иногда осложняются тяжелым нагноительным процессом. Причины возникновения панариция: поверхностные повреждения кожи, вызванные металлическими, стеклянными или деревянными осколками, занозами, разрыв пузырей, возникших от непривычной работы, мелкие повреждения, полученные в ходе домашней работы, а также ранения, полученные при операциях или при вскрытиях. Укушенные раны и царапины животных могут осложняться особенно тяжелыми нагноительными процессами. На нашем клиническом материале в половине случаев больные или не помнили о бывшем повреждении, или же оно было настолько незначительным, что обнаружить его не представлялось возможным. К возникновению панариция предрасполагает грубая кожа, наличие трещин, что часто наблюдается у прачек и у кухонных работниц.

Доказать возможность возникновения панариция чистым гематогенным путем чрезвычайно трудно, в литературе мы не нашли таких доказательств, так как исключить происхождение нагноительного процесса извне трудно.

Что касается профессии больных, об этом говорят данные Зейфарта: из 3866 случаев 38% больных составляли домашние хозяйки и 10%—крестьяне. Мотненко наблюдал 1233 случая панариция. По частоте заболевания на первом месте стоят чернорабочие, а затем домашние хозяйки. Хейфес и Слепое флегмону ладони у рабочих, имеющих дело с каменным углем, описывают как типичное профессиональное заболевание, так как омозолелость ладони и образование на ней мелких травм у этих рабочих наблюдается чаще, чем у рабочих других профессий. Поэтому при выполнении такой работы в качестве профилактики требуется носить защитную перчатку. Шиллинг у рабочих деревообрабатывающей промышленности, а Гласе у рабочих, изготовляющих бархат, часто наблюдали образование панарициев. Хаубер считает, что анилиновые красители могут быть причиной возникновения некротических панарициев. Панариции доярок обусловлены воспаленными трещинами кисти, но некоторые авторы не исключают возможность наличия специфического вируса. Известны также панариции мясников после уколов мелкими костными осколками.

|

|

Распределение наблюдавшихся нами больных по профессиям (633 случая, 1951—1961 годы):

промышленные рабочие........................................... 36%

женщины, занимающиеся домашней работой....................... 25%

кустари......................................................... 11%

ученики.......................................................... 13%

крестьяне, садоводы.............................................. 8%

прочие.......................................................... 7%

Наиболее часто на нашем материале панариций локализуется в области большого и указательного пальцев. Он реже всего встречался на безымянном пальце и на мизинце. Поражение правой кисти оказалось несколько более частым, чем левой, хотя разница незначительна. Это объясняется тем, что в работе больше участвует правая кисть, левая при этом выполняет лишь опорную функцию, однако, будучи менее ловкой, чем правая, она может повреждаться так же часто.

Панариции очень часто возникают в связи с заболеваниями, предрасполагающими к инфекциям. Таким является в первую очередь диабет. При наличии тяжелых или продолжительных процессов, особенно при рецидивирующих панарициях, следует проверить сахар крови и мочи! В нашем материале у 43 из 633 больных имел место сахарный диабет. Вследствие болезни Бюргера и Рейно кончики пальцев часто отмирают, и к такой гангрене может присоединиться нагноительный процесс. Мы наблюдали молодого мужчину с ампутированными нижними конечностями, у которого наличие упорно незаживающей паронихии большого пальца кисти помогло выявить распространение эндартерита и на верхнюю конечность. Изменения пальцев сифилитического происхождения могут проявляться в виде панарициев особенно в тех случаях, если первичный аффект, вследствие вторичной инфекции, принимает язвенную или флегмонозную формы. Кроме того, известна и сифилитическая форма паронихии. Сифилитические процессы безболезненны, однако панариции болезненны. Сирингомиелия также предрасполагает к образованию панарициев. Подозрение на сирингомиелию может возникнуть при частых повреждениях и характерных расстройствах чувствительности. Дерматит, чесотка, экзема могут быть предрасполагающими моментами к панарицию.

Анатомическое строение кисти благоприятствует проникновению и распространению инфекции. Кожа ладони склонна утолщаться, на мозолистой коже легко возникают трещины, являющиеся входными воротами для гноеродных бактерий.

В коже ладони между толстым роговым и ростковым слоем располагается зернистый слой, содержащий керато-гиалиновые зерна. Между последним и роговым слоем находится еще один слой — блестящая зона. Кожа ладони является особенно толстой. Строение подкожной клетчатки также не лишено особенностей. Подвижность кожи ладони только мешала бы прочности захвата и приводила бы к легкой ее повреждаемости. Функция осязания возможна только при наличии неподвижной кожи. Соответственно этим требованиям, на ладонной поверхности кожи от ретикулярного слоя дермы отходят перпендикулярные к поверхности плотные соединительнотканные тяжи до ладонного апоневроза, влагалища сухожилий и периоста, таким образом образуя ячейки, в которых жировая клетчатка находится под напряжением и при разрезе кожи выпячивается.

Распространение гнойных процессов кисти на влагалище сухожилий сгибателей и на концевой фаланге на кость объясняется вертикальной структурой подкожной соединительной ткани. Так как через толстую прочную кожу гной не может прорываться, он распространяется на предплечье по ходу сухожилий, сосудов и нервов, чему благоприятствует и движение пальцев. Анатомическая структура тыла кисти совсем иная. На тыле кисти соединительнотканные тяжи проходят в продольном направлении, кожа является тонкой и подвижной. Итак, неблагоприятное течение и серьезные последствия нагноительных процессов кисти обусловлены главным образом особенностью строения кожи ладони и топографическими соотношениями более глубоких слоев ее. А ведь ладонная поверхность кисти является наиболее часто используемым отделом человеческого тела, как при работе, так и при выполнении осязательных функций.

Панариции вызываются преимущественно стафилококками. По данным англо-саксонской литературы, нагноительные процессы кисти в 90% случаев вызваны стафилококком. По данным Поля, из 650 бактериологически проверенных случаев у 444 больных панариций имел стафилококковое и только у 34 стрептококковое происхождение. Брофельдт в наблюдавшихся им случаях у 168 больных высеивал стафилококк и только у 37 — стрептококк. Палочка коли, гонококк, синегнойная палочка, возбудитель дифтерии и другие патогенные микробы лишь очень редко являются причинами панарициев. Смешанная анаэробная флора может играть роль в возникновении панарициев на почве укушенных ран. При подобных нагноительных процессах кисти Байрп высеивал патогенные актиномицеты, фузиформные палочки и спирохеты.

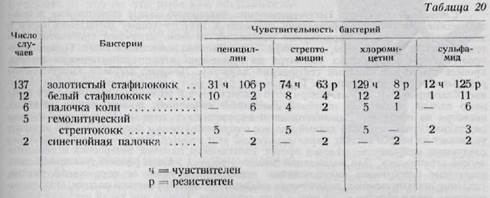

Высеянные нами возбудители из 162 случаев панариция и чувствительность их к антибиотикам приведены в таблице 20.

В то время как количество резистентных к пенициллину штаммов стафилококков, высеянных из вульгарных нагноительных процессов в 1953 году, не доходило до 50% (Фюрес, Кубиньи, Кош), количество резистентных штаммов в нашей клинике в 1961 — 1962 г.г. составляло 82%.

Квалифицированное лечение гнойных процессов не может быть проведено без точного определения возбудителя процесса. Поэтому последний следует высеивать как аэробным, так и анаэробным путем. При отсутствии улучшения со стороны раны следует повторить посев, чтобы получить представление о тех изменениях, которые могли произойти вследствие вторичной инфекции или же после лечения антибиотиками.

Панариции чаще всего вызваны стафилококком (микрококк), который вырабатывает токсин, обладающий некротизирующим гемолитическим и лейкоцидным свойствами. Коагулаза-положительные штаммы, как правило, являются патогенными. Под влиянием этих штаммов сравнительно быстро возникают абсцессы, содержащие гной, некротические ткани и многочисленные бактерии. Подобные абсцессы кисти и пальцев «непроходимы» для антибиотиков, поэтому бактерии в них могут существовать, несмотря на большую концентрацию антибиотиков в крови. В настоящее время общеизвестно, что большой процент стафилококков является резистентным к антибиотикам (особенно к пенициллину). Поэтому при лечении гнойных заболеваний

большее значение имеет их хирургическое вскрытие, чем терапия антибиотиками.

Стрептококк. Нагноительные процессы кисти в большинстве случаев вызваны бета-гемолитическими штаммами группы «А», но возбудителями случайных нагноений могут явиться и штаммы группы «С» и «G». Эти группы вырабатывают фибринолизин, дезоксирибонуклеазу, гиалуронидазу и эритро-лизо-генетический токсин. Не гемолитические стрептококки, как правило, являются возбудителями хронических заболеваний. Наличие стрептококков в ране приводит к развитию целлюлита, к которому присоединяется лимфангоит и лимфаденит, сопровождающиеся высокой температурой и токсическими явлениями. Стрептококки попадают в кровяной ток и вызывают образование метастатических абсцессов в легких, почках, печени и в мозгу. Штаммы гемолитического стрептококка чувствительны к пенициллину. Негемолитические стрептококки могут оказаться резистентными к пенициллину, поэтому при наличии их следует прибегать к применению другого антибиотика.

Смешанная инфекция. Негемолитические микроаэрофильные стрептококки и гемолитические золотистые стафилококки приводят к некротическому воспалению кожи и подкожной клетчатки. Характерные изменения: наличие наружной эритематозной и темно-красной средней зоны, а в центре — гангренозно измененной кожи. Процесс распространяется центробежно. Несмотря на применение химиотерапевтических средств, процесс принимает тяжелый септический характер. Лечение: широкое хирургическое раскрытие и дача антибиотиков. Промывание раны раствором перекиси водорода оказывает благоприятный эффект. Байрн опубликовал случай нагноительного процесса большого пальца, вызванный подобной смешанной инфекцией, закончившийся летально, несмотря на применение антибиотиков и хирургическое лечение. Уилсоя опубликовал ряд таких случаев и назвал данный процесс «некротазирующим фасциитом». Это название указывает на некроз фасции, характеризующий этот процесс. Наиболее часто встречались следующие возбудители: палочка протея, синегнойная палочка, энтерококк и гемолитический стрептококк. Для ликвидации данного процесса Уилсон рекомендует производить следующее оперативное вмешательство: освобождение кожи от пораженной фасции, удаление некротических и пораженных гнойным процессом участков фасции. Отпрепарированная таким образом кожа может быть сохранена. Только при такой методике можно избежать возникновения обширных дефектов кожи, которые могут возникнуть ранее применяемых способов лечения.

Диагноз: для своевременного установления диагноза, что является необходимым, следует быть знакомым с характерными симптомами панариция. Первым симптомом является внезапная спонтанная боль, принуждающая больного обращаться к врачу. Сильная, распирающая, пульсирующая боль обычно ночью становится нестерпимой. Больной, как правило, не может спать по ночам. При опущенном положении руки боль усиливается, поэтому больные приходят к врачу с поднятой рукой. Характер боли больше всего напоминает мучительную зубную боль. Боль временами на некоторое время уменьшается, что отнюдь не является признаком улучшения. Уменьшение боли связано с прорывом процесса во влагалище сухожилий или же переходом его на тыл кисти.

При надавливании боль значительно усиливается. Поэтому воспаленный участок никогда не следует пальпировать. Пальпацию воспаленного очага следует проводить только при помощи пуговчатого зонда. Пальпация начинается на границе здорового и воспаленного участка. Верт предлагает провести такое исследование в сидячем положении как врача, так и больного, так как «таким образом исследование происходит более спокойно и результат является более достоверным». Пальпация при помощи пуговчатого зонда является незаменимым исследованием, так как она является наиболее простым методом для определения локализации панариция. Локализация очага соответствует месту наибольшей чувствительности, а не наибольшей припухлости, покраснению или же свищу! Поэтому целью пальпации зондом является определение места наибольшей чувствительности, чем определяется локализация и величина воспаленного очага. Зоны чувствительности при различной локализации панарициев показаны на рис. 357 (по схеме Джозефа и Крёмера).

Покраснение кожи при глубоких панарициях часто отсутствует или же наступает позже, после появления припухлости. Итак, отсутствие этого симптома не говорит против диагноза панариция!

Припухлость наблюдается при любом панариции. Все же не следует забывать о том, что место наибольшей припухлости не соответствует локализации очага воспаления. Припухлость — это не что иное как воспалительный отек, который между прочными соединительнотканными пучками ладонной стороны не имеет достаточного для себя пространства, поэтому часто переходит и на тыльную сторону. При рассмотрении припухлости очень полезно сравнивать больную и здоровую руки. Если мы имеем дело с далеко зашедшим процессом, припухлость может распространиться на весь палец или на всю кисть, причем тыл кисти является более сильно припухшим, чем ладонная поверхность. Поэтому правило, по которому разрез следует провести через наибольшую припухлость при нагноительных процессах, теряет свое значение, так как наибольшая припухлость не совпадает с местом гнойника. Разрез проводится над местом наибольшей чувствительности.

Флюктуация наступает при воспалении и инкапсуляции воспалительного очага. Этот признак в случае нагноительных процессов

кисти не может считаться достоверным ввиду особого строения кисти. Глубокие панариции флюктуируют крайне редко, поэтому отсутствие флюктуации ни в коем случае не указывает на отсутствие гнойника.

При опущенном положении кисти приток крови увеличивается, что увеличивает напряжение в воспаленных тканях и усиливает боли. Поэтому больные удерживают руку в приподнятом положении и сгибают палец для уменьшения боли. Таким образом, некоторые панариции характеризуются определенным положением пальцев (рис. 358). При нагноительных процессах сухожильных влагалищ наблюдается сильное сгибание пальца, при флегмоне ладони кисть принимает положение, соответствующее симптому червеобразных мышц. Попытка изменить такое положение даже пассивным путем сопровождается сильнейшими болями. Отмечается и отсутствие функции: больной не может пользоваться воспаленным, а нередко и остальными пальцами.

Температура. Поверхностные, не злокачественные нагноительные процессы кисти обычно сопровождаются незначительным субфебрилитетом или же повышением температуры до невысоких цифр. Иногда даже поверхностные панариции могут начинаться внезапно в сопровождении высокой температуры и озноба. Итак, изменение температуры при панариции не является характерным, поэтому оно не может иметь значения как для диагноза, так и для показаний к хирургическому вмешательству. Особенно важно, чтобы отсутствие температуры не оценивалось как противопоказание к хирургическому вмешательству. При наличии процесса, продолжающегося несколько дней, резкое повышение температуры или же озноб свидетельствуют об ухудшении процесса, о распространении его вглубь или же о начале лимфангоита, сепсиса. На нашем материале панариции приблизительно в половине случаев протекали без температуры, а ознобы являлись редкостью. При глубоких панарициях всегда отмечались периоды повышения температуры.

Дифференциальный диагноз практически редко представляет трудности. Клиническая картина рожи, — высокая температура, озноб и краснота на ограниченном участке кожи, — является очень характерной. Трудности могут всзникать при наличии буллезной формы рожи. Чувствительность при надавливании при роже не наблюдается. Эризипелоид протекает без повышения температуры и характеризуется незначительными болями. Функция кисти страдает мало, местное изменение заключается в появлении темно-красной окраски кожи на ограниченном участке. Пузыри сапа, первичные очаги сифилиса, характерная картина сибирской язвы не представляют трудности для дифференциального диагноза. Воспаленные опухоли часто напоминают панариции (рис. 359).

Общие принципы лечения. Лечение гнойных процессов кисти следует начинать по возможности раньше, чтобы препятствовать распространению процесса и возникновению необратимых изменений.

«Судьба панариция в большинстве случаев решается при первой процедуре» (Шюрх—Вилленеггер). Вначале еще имеется всзможность в течение несколких дней или недель ликвидировать процесс или уменьшить угрожающие осложнения до минимума. Следует подчеркнуть, что правильное лечение панариция требует от врача знания причин возникновения, способов лечения и осложнений'процесса. Как показывает опыт, панариции до настоящего времени часто лечатся неправильно. В то время как в отношении диагностики и распространения панариция данные классической хирургии и до настоящего времени не потеряли своего значения, операционная техника, проведение разрезов, иммобилизация и химиотерапия претерпели большие изменения, вследствие которых функциональные результаты лечения улучшились. К любому панарицию следует относиться серьезно. «Судить вперед о течении процесса никогда невозможно» (Шюрх—Вилленеггер). Любой панариций может привести к осложнениям в виде потери фаланги, пальцев или же всей кисти. Возможен и летальный исход. Кроме анатомических изменений могут наступать и серьезные нарушения функции вследствие сращения, сморщивания скользящих поверхностей. Среди последствий панариция очень важное место занимают те состояния, в основе которых лежит нарушение вегетативной иннервации (синдром Зудека).

Очень важной является проблема обратного развития начальных явлений панариция при консервативном лечении. Одним из распространенных методов последнего являются неоднократные горячие ванны для пальца в течение дня. Вторым способом консервативного лечения является облучение рентгеном. В настоящее время оба эти метода сочетаются с введением антибиотиков. Ни один из этих способов не заменяет иммобилизацию. Мы считаем важным подчеркнуть, что лечение начальной стадии панариция пенициллином или сульфамидными препаратами без иммобилизации кисти является серьезной ошибкой. Абортивное консервативное лечение может быть применено только в самой начальной фазе процесса, когда нет еще признаков некроза или нагноения. Принимать решение в этом направлении может только опытный врач, малоопытным врачам не следует браться за консервативное лечение панариция, так как при неправильном подходе к процессу приходится рисковать кистью больного. При наличии некроза или гнойника лечение должно быть только оперативным, независимо от применения антибиотиков.

В лечении панариция следует руководствоваться иными принципами, чем в лечении, например, фурункулов. Вмешательство неопытного хирурга так же чревато опасностями, как непоказанное консервативное лечение. Об этом Буди пишет следующее: «Однако, искренне говоря, нередко именно скальпель неопытного хирурга является причиной роковой ошибки», распространения процесса вглубь. «В повседневной практике едва ли встречаются случаи опаснее панариция. Но врач общего профиля далеко не в такой степени боится его, как, например, случаев параректального абсцесса или карбункула затылка, с которыми он быстро направляет в больницу. Не так он поступает при наличии такого опасного с точки зрения будущего и трудоспособности больного процесса, как панариций. В своей недостаточно оборудованной приемной он пытается его лечить при помощи небольших разрезов и безумных тампончиков».

Следует поставить вопрос прямо: кто должен лечить панариций? Клапп и Беж отстаивают ту точку зрения, что поверхностные панариции практически могут быть обработаны и опытным врачом общего профиля, если он помимо специальных знаний имеет в своем распоряжении необходимый для обезболивания и обескровливания инструментарий. Последний состоит из следующих инструментов: скальпель, два малых крючка, тонкие ножницы,

пинцеты и тупой изогнутый москитный пеан. Кроме того, необходимо приготовить резиновые полоски для дренирования.

При распространении поверхностного панариция или при глубоком панариции задача врача общего профиля — отправить больного к специалисту-хирургу. Ни в коем случае недопустимо, чтобы врач общего профиля, проводя лечение тяжелых панарициев, задерживал тем самым квалифицированную помощь больному. Врач общего профиля должен быть знаком с различными видами и симптомами распространения панарициев. Без этого он не в состоянии судить о том, какой случай может лечить он сам и какой должен отправить к специалисту или в стационар.

Так как лимфатические сосуды подкожной клетчатки непосредственно связаны с сухожильными влагалищами и надкостницей, воспалительный процесс очень быстро распространяется на эти образования, тем более, что толстая кожа препятствует прорыву гноя наружу. Поэтому консервативное лечение панариция, не претерпевшего обратного развития за 24 часа, является ошибочным. Ожидать образования абсцесса, что рекомендовано Хембли, Буди и другими, недопустимо. Буди является противником раннего вскрытия, он пишет следующее: «даже так называемый «распущенный панариций* не означает серьезной опасности, если его не трогал врач». По его мнению, в начальной стадии процесса в настоящее время, имея в распоряжении химио- и биотерапевтические средства, снова становится целесообразным способ домашних врачей старых времен — оставить процесс до «созревания гноя». Он считает, что ранний разрез мешает естественному защитному процессу образования противовоспалительного барьера. Нельзя согласиться с высказыванием Буди, что «распущенный панариций» не означает серьезной гласности, если его не трогал врач», так как в ежедневной практике нередко приходится видеть шелеченные» панариции, распространившиеся на сухожильные влагалища и суставы. На ладонной поверхности толстый роговой слой и особенно строение волокон кожи, а также движение пальцев способствуют распространению гноя в более глубокие слои вместо прорыва его наружу. Поэтому не следует ждать «ссзревания» панариция. Этим только увеличиваем страдания больного И ссздаем условия для распространения процесса. Зегессер подчеркивает, что «противоположно принципу лечения фурункула, панариции подлежат вскрытию в ранней стадии процесса».

«Если выясняется, что консервативное лечение не приводит к регрессии процесса, непременно следует прибегать к хирургическому способу лечения. Однако хирурги часто повторяют ошибку ожидания «созревания» панариция или флегмоны. Некрсз более значительных тканевых участков и распространение инфекции могут быть предупреждены только своевременным вскрытием воспалительного очага. Применение сульфонамидов и антибиотиков не заменяет хирургического лечения», — пишут Шюрх и Вилленеггер.

Прежде чем решить вопрос о способе операции, в отдельных случаях, по мнению Зегессера, следует принимать во внимание три основные правила:

1. воспалительный очаг следует раскрыть широко и своевременно,

2. следует обеспечить отток гноя,

3. воспаленную часть кисти следует иммобилизовывать до тех пор, пока явления воспаления полностью не исчезнут.

Применение антибиотиков не изменяет сущности этих правил. Антибиотики и строгое выполнение этих правил значительно улучшили прогноз панарициев. Нельзя отрицать, что со времен антибиотической эры многие

хирурги недооценивают значения хирургического лечения панарициев, несмотря на то, что дача антибиотиков не уменьшает опасность осложнений и в случае образовавшегося панариция оперативное лечение является неизбежным.

Необходимым условием операции является соответствующее обезболивание и обескровливание кисти.

Обезболивание. Большинство практических врачей при оперативном вмешательстве в условиях амбулатории старается применять местное обезболивание или замораживание, чтобы избежать неприятностей, связанных с наркозом. Однако местное обезболивание в этом случае затруднено. Бруннер считает, что лучше всего прибегать к блокаде плечевого сплетения, но она является довольно сложной. Проводниковая анестезия у основания пальца может быть применена только в случае панариция концевой фаланги. Если процесс является более проксимальным, проводниковую анестезию следует применять на ладони. Применение местной анестезии по краям воспалительного процесса или в области самого воспаления, включая и область воспалительного отека, ошибочно. Многие хирурги разделяют мнение, по которому вмешательство при любом панариции должно быть проведено при общей анестезии. Обезболивание при вмешательстве в связи с панарицием является нелегкой задачей, и мы считаем, что не каждый обще практикующий врач может с ней справиться.

Применение хлорэтила неправильно, так как при этом для выполнения операции хирург не имеет достаточного времени (продолжительность действия хлорэтила три минуты). А через три минуты больной просыпается, начинает двигаться и мешает выполнению операции. В таких случаях хирург часто ограничивает вмешательство. Внутренний наркоз создает более хорошие условия для вмешательства (интранаркон, пентотал, инактин и т. д.). Преимущество этих препаратов: как засыпание, так и пробуждение больного происходят без малейших явлений возбуждения.

Анестезия плечевого сплетения может заменить наркоз, особенно у больных с неудовлетворительным общим состоянием, а также у сердечных больных. Обезболивание плечевого сплетения показано в первую очередь при флегмонах сухожильных влагалищ и ладони (Зегессер).

Обескровливание. Щадить анатомические образования при операции на гиперемированных вследствие воспаления тканях без обескровливания невозможно. Если при вскрытии подкожного панариция повреждается и сухожильное влагалище, — что может случиться тогда, когда из-за кровотечения невозможно ориентироваться в ране, — то возникает флегмона сухожильного влагалища и больной часто теряет палец. Операция без обескровливания допустима только при наличии кожного панариция. При вмешательствах на средней и концевой фалангах достаточно наложить резиновый жгут на основание пальца. В других случаях накладывается пневматическая манжетка на предплечье или на плечо. Прежде чем надувать манжетку, рука на 2—3 минуты приподнимается. При правильно проведенном обескровливании цвет руки должен быть не синюшным, а белым. Если воспалительный процесс локализуется на кисти, то возможность выдавливания из нее крови отсутствует, применять эластическое бинтование нельзя, в таких случаях достаточное обескровливание обеспечивается путем быстрого надувания пневматической манжетки таким образом, чтобы_ систолическое давление повышалось в ней прежде, чем сосуды руки заполнятся кровью.

пинцеты и тупой изогнутый москитный пеан. Кроме того, необходимо приготовить резиновые полоски для дренирования.

При распространении поверхностного панариция или при глубоком панариции задача врача общего профиля — отправить больного к специалисту-хирургу. Ни в коем случае недопустимо, чтобы врач общего профиля, проводя лечение тяжелых панарициев, задерживал тем самым квалифицированную помощь больному. Врач общего профиля должен быть знаком с различными видами и симптомами распространения панарициев. Без этого он не в состоянии судить о том, какой случай может лечить он сам и какой должен отправить к специалисту или в стационар.

Так как лимфатические сосуды подкожной клетчатки непосредственно связаны с сухожильными влагалищами и надкостницей, воспалительный процесс очень быстро распространяется на эти образования, тем более, что толстая кожа препятствует прорыву гноя наружу. Поэтому консервативное лечение панариция, не претерпевшего обратного развития за 24 часа, является ошибочным. Ожидать образования абсцесса, что рекомендовано Хембли, Буди и другими, недопустимо. Буди является противником раннего вскрытия, он пишет следующее: «даже так называемый «распущенный панариций» не означает серьезной опасности, если его не трогал врач». По его мнению, в начальной стадии процесса в настоящее время, имея в распоряжении химио- и биотерапевтические средства, снова становится целесообразным способ домашних врачей старых времен — оставить процесс до «созревания гноя». Он считает, что ранний разрез мешает естественному защитному процессу образования противовоспалительного барьера. Нельзя согласиться с высказыванием Буди, что «распущенный панариций» не означает серьезной спасности, если его не трогал врач», так как в ежедневной практике нередко приходится видеть нелеченные» панариции, распространившиеся на сухожильные влагалища и суставы. На ладонной поверхности толстый роговой слой и особенно строение волокон кожи, а также движение пальцев способствуют распространению гноя в более глубокие слои вместо прорыва его наружу. Поэтому не следует ждать «созревания» панариция. Этим только увеличиваем страдания больного и создаем условия для распространения процесса. Зегессер подчеркивает, что «противоположно принципу лечения фурункула, панариции подлежат вскрытию в ранней стадии процесса».

«Если выясняется, что консервативное лечение не приводит к регрессии процесса, непременно следует прибегать к хирургическому способу лечения. Однако хирурги часто повторяют ошибку ожидания «созревания» панариция или флегмоны. Некрсз более значительных тканевых участков и распространение инфекции могут быть предупреждены только своевременным вскрытием воспалительного очага. Применение сульфонамидов и антибиотиков не заменяет хирургического лечения», — пишут Шюрх и Вилленеггер.

Прежде чем решить вопрос о способе операции, в отдельных случаях, по мнению Зегессера, следует принимать во внимание три основные правила:

1. воспалительный очаг следует раскрыть широко и своевременно,

2. следует обеспечить отток гноя,

3. воспаленную часть кисти следует иммобилизовывать до тех пор, пока явления воспаления полностью не исчезнут.

Применение антибиотиков не изменяет сущности этих правил. Антибиотики и строгое выполнение этих правил значительно улучшили прогноз панарициев. Нельзя отрицать, что со времен антибиотической эры многие

хирурги недооценивают значения хирургического лечения панарициев, несмотря на то, что дача антибиотиков не уменьшает опасность осложнений и в случае образовавшегося панариция оперативное мнение является неизбежным.

Необходимым условием операции является соответствующее обезболивание и обескровливание кисти.