Пояснение.

Типичное семя состоит из покровов (кожуры), зародыша и питательной ткани. Главная функция семенной кожуры — защита зародыша от высыхания, механических повреждений. Формируется кожура из покровов семязачатка, интегументов. Зародыш семени развивается из оплодотворенной яйцеклетки, имеет диплоидный набор хромосом. Зародыш в зачаточной форме имеет все основные органы растения: зародышевый корешок, стебелек, почечку и первые зародышевые листья — семядоли. У двудольных — две семядоли, у однодольных — одна. Запасающие ткани семени — эндосперм, перисперм, основная ткань семядолей. Эндосперм развивается из оплодотворенного центрального ядра зародышевого мешка (имеет триплоидный набор хромосом), перисперм — из нуцеллуса (имеет диплоидный набор хромосом). В семени фасоли эндосперм не представлен, запас питательных веществ в семядолях.

Ответ: зародыш.

2. Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий термин.

| Метод | Применение метода |

| Сезонные изменения в живой природе | |

| Близнецовый | влияние условий среды на развитие признаков |

Пояснение.

| Метод | Применение метода |

| НАБЛЮДЕНИЕ | Сезонные изменения в живой природе |

| Близнецовый | влияние условий среды на развитие признаков |

Метод исследования — это способ научного познания действительности.

Существуют общие методы исследования (как биологические, так и других наук): эксперимент, наблюдение, описание, сравнение, моделирование.

А есть частные, относящиеся к конкретному разделу. Например, методы генетики: генеалогический, гибридологический, близнецовый и т. д.

Фенология – наука, изучающая регулярные сезонные изменения, наблюдения осуществляются на основании заметных явлений в природе. Используем метод — НАБЛЮДЕНИЕ

Ответ: НАБЛЮДЕНИЕ

3. Сколько молекул ДНК будет содержать пара гомологичных хромосом в конце интерфазы? В ответе запишите только число.

Пояснение.

Репликация — процесс удвоения молекулы ДНК, т. е. построение комлементарной дочерней цепи на матрице материнской цепи ДНК, таким образом, после репликации молекул ДНК становится в два раза больше.

К концу интерфазы каждая хромосома из пары гомологичных будет состоять из двух одинаковых копий исходной материнской хромосомы - сестринских хроматид, соединенных в области центромеры. Набор хромосом 2n4c. Где n — это хромосома; c — хроматида (двухцепочечная ДНК)

Ответ: 4.

Примечание.

Задание изменено после консультации с составителями заданий на сайте ФИПИ.

Изначально вопрос звучал:

Сколько молекул ДНК будет содержать каждая хромосома в конце интерфазы? В ответе запишите только

число.

Было много споров и разногласий (извините - все комментарии удалены). В ответе было 4, т.к. каждая хромосома - имелась ввиду пара гомологичных хромосом - но в задании не было конкретизации.

4. Выберите три процесса, происходящие на молекулярно-генетическом уровне жизни.

1) репликация ДНК

2) образование первичной структуры белка

3) митоз

4) мейоз

5) транскрипция

6) кроссинговер

Пояснение.

Молекулярный уровень представлен разнообразными молекулами, находящимися в живой клетке. Компоненты — молекулы неорганических и органических соединений. Основные процессы: объединение молекул в особые комплексы; осуществление, кодирование и передача генетической информации.

Ответ: 125.

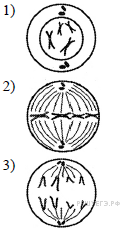

5. Установите соответствие между процессами и фазами митоза, изображёнными на рисунках: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ПРОЦЕССЫ | ФАЗЫМИТОЗА | |

| А) расхождение центриолей к полюсам клетки Б) укорачивание нитей веретена деления В) присоединение нитей веретена деления к хромосомам Г) выстраивание хромосом в одной плоскости Д) спирализация хромосом Е) движение хромосом к полюсам клетки |

|

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | E |

Пояснение.

1) профаза: А) расхождение центриолей к полюсам клетки; Д) спирализация хромосом;

2) метафаза: В) присоединение нитей веретена деления к хромосомам; Г) выстраивание хромосом в одной плоскости (на экваторе);

3) анафаза: Б) укорачивание нитей веретена деления; Е) движение хромосом к полюсам клетки.

Примечание.

При митозе хромосомы уплотняются, а также образуется специальный аппарат, который отвечает за равномерное распределение наследственной информации между клетками, которые образуются в результате данного процесса.

Фазы митоза характеризуются следующими особенностями:

профаза - исчезает ядерная оболочка. В данной фазе центриоли расходятся к полюсам клетки, образуются нити веретена деления, а хромосомы конденсируются (уплотняются);

метафаза - характеризуется размещением максимально уплотненных хромосом, которые состоят из двух хроматид, на экваторе (посередине) клетки. Данное явление носит название метафазной пластинки. Именно в данном периоде можно хорошо рассмотреть хромосомы под микроскопом. В метафазе митоза происходит также прикрепление одних концов нитей веретена деления к центромерам хромосом, других концов - к центриолям;

анафаза - в данном периоде идет разделение хромосом на хроматиды (они расходятся к разным полюсам). При этом хроматиды становятся отдельными хромосомами, которые состоят только из одной хроматидной нити;

телофаза - характеризуется деконденсацией хромосом и образованием вокруг каждой хромосомы новой ядерной оболочки. Нити веретена деления исчезают, в ядре появляются ядрышки.

Ответ: 132213.

6. Сколько типов гамет образует дигетерозиготная особь при полном сцеплении исследуемых генов?

Пояснение.

Полное сцепление — значит, кроссинговер не идет. При полном сцеплении дигетерозиготная особь образует два типа гамет: АВ/ ab/

Ответ: 2.

7. Выберите два верных ответа из пяти. Искусственный мутагенез применяется в

1) селекции растений

2) выведении новых пород домашних животных (коров, лошадей)

3) лечении человека

4) профилактике заболеваний человека

5) селекции микроорганизмов

Пояснение.

Искусственный мутагенез используют в селекции растений (а также микроорганизмов) для индуцирования мутантов со специфическими изменениями отдельных признаков с целью исправления у существующих сортов некоторых дефектов.

Ответ: 15.

8. Установите соответствие между процессами и стадиями мейоза: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ПРОЦЕССЫ | СТАДИИ МЕЙОЗА | |

| А) выстраивание бивалентов в экваториаль- ной плоскости Б) расхождение двухроматидных хромосом В) присоединение к хромосоме нитей от обоих полюсов клетки Г) кроссинговер Д) конъюгация хромосом Е) образование четырёх гаплоидных ядер | 1) первое деление 2) второе деление |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Пояснение.

Мейоз представляет собой двухэтапный процесс деления клеток при котором репродуцируются половые клетки с уменьшенным в двое относительно родительской клетки числом хромосом. Деление клеток посредством мейоза проходит в два основных этапа: мейоз I и мейоз II.

1) первое деление:А) выстраивание бивалентов в экваториальной плоскости (метафаза 1); Б) расхождение двухроматидных хромосом (анафаза 1); Г) кроссинговер (профаза 1); и Д) конъюгация хромосом (профаза 1);

2) второе деление:В) присоединение к хромосоме нитей от обоих полюсов клетки (метафаза 2); Е) образование четырёх гаплоидных ядер (телофаза 2).

Ответ: 112112

9. Что из перечисленного является видоизменением корней?

1) клубень картофеля

2) корнеплод свёклы

3) луковица тюльпана

4) клубенёк фасоли

5) кочан капусты

6) микориза осин

Пояснение.

Клубень картофеля, луковица тюльпана, кочан капусты — это видоизменение побегов. Корнеплод свеклы, клубеньки на корнях бобовых — это видоизменения корней.

Микориза — симбиотическое обитание грибов на корнях и в тканях корней высших растений. В микоризе гриб получает от корней углеводы и снабжает растение водой и минеральными элементами питания. Эктотрофная микориза — микориза, при которой мицелий гриба образует внешний чехол вокруг корня. Эндотрофная микориза — микориза, при которой весь мицелий находится внутри клеток корня.

Ответ: 246.

Примечание.

Составители вопроса отнесли микоризу осин к видоизменениям корня.

10. Установите соответствие между видом растения и классом, к которому относится данный вид.

| ВИД РАСТЕНИЯ | КЛАССЫРАСТЕНИЙ | |

| А) Пшеница твердая Б) Кукуруза сахарная В) Лютик кашубский Г) Тюльпан алтайский Д) Клен платанолистный Е) Пастушья сумка | 1) Двудольные 2) Однодольные |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Пояснение.

К однодольным относится семейство лилейных (тюльпан) и злаковых (пшеница, кукуруза), остальные перечисленные растения относятся к классу двудольных растений.

Ответ: 221211.

11. Установите правильную последовательность стадий развития печёночного сосальщика начиная с зиготы.

1) циста

2) яйцо

3) ресничная личинка

4) хвостатая личинка

5) зигота

6) взрослый червь

Пояснение.

Цикл развития сосальщика сложный, со сменой нескольких партеногенетических поколений и одного полового. После внутреннего оплодотворения и созревания яйца должны попасть в воду, где из них выходит плавающая личинка. Найдя улитку — малого прудовика, она проникает в его тело. В нем личинка червя претерпевает ряд превращений и партеногенетически дважды размножается. Из яиц, попавших с пометом животных в воду, выходит ресничная личинка — мирацидий. При оптимальной температуре (22−29 °С) развитие мирацидия длится 17−18 дней. В течение короткого времени она должна найти промежуточного хозяина — малого прудовика. Через покровы мирацидий внедряется в тело моллюска. Затем личинки покидают тело прудовика (промежуточный хозяин), в результате образуется поколение личинок, по строению напоминающих взрослого сосальщика, но имеющих мускулистый хвостовой придаток, затем они попадают в воду и оседают на прибрежной растительности. Здесь они теряют хвост и покрываются плотной защитной оболочкой. С зеленым кормом цисты могут попасть в организм домашних животных (основной хозяин), где превращаются во взрослых печеночных сосальщиков. Человек может заразиться ими при употреблении сырой воды из водоема, а также овощей и фруктов, вымытых в этой воде.

Ответ: 523416.

12. Воспалительный процесс при попадании в кожу человека болезнетворных бактерий сопровождается

1) увеличением числа лейкоцитов в крови

2) свёртыванием крови

3) расширением кровеносных сосудов

4) активным фагоцитозом

5) образованием оксигемоглобина

6) повышением артериального давления

Пояснение.

Воспалительный процесс при попадании в кожу человека болезнетворных бактерий сопровождается увеличением числа лейкоцитов в крови, расширением кровеносных сосудов (покраснение места воспаления), активным фагоцитозом (лейкоциты уничтожают бактерии путем пожирания).

Ответ: 134.

13. Установите соответствие между процессами пищеварения и отделами пищеварительного канала, в которых они протекают — (1) желудок, (2) тонкая кишка либо (3) толстая кишка:

А) обработка пищевой массы желчью

Б) всасывание основной части воды

В) расщепление белков и некоторых видов жиров

Г) интенсивное всасывание питательных веществ ворсинками

Д) расщепление клетчатки

Е) завершение расщепления белков, углеводов, жиров

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Пояснение.

В желудке идет начальное расщепление белков, которое продолжается в тонком кишечнике, под действием желчи, и панкреатического сока, расщепление клетчатки идет в толстом кишечнике, всасывание идет в тонком кишечнике.

Ответ: 231232.

14. Установите правильную последовательность процессов, происходящих при свёртывании крови у человека.

1) образование тромба

2) взаимодействие тромбина с фибриногеном

3) повреждение стенки сосуда

4) образование фибрина

5) образование протромбина

Пояснение.

Последовательность процессов, происходящих при свёртывании крови у человека: повреждение стенки сосуда → образование протромбина → взаимодействие тромбина с фибриногеном → образование фибрина → образование тромба.

Ответ: 35241.

----------

Формулировка вопроса некорректна. Протромбин (профермент, неактивная форма тромбина) постоянно синтезируется в печени и постоянно присутствует в плазме, а НЕ образуется при свертывании крови. В задании целесообразно заменить "5) образование протромбина" на "5) активация протромбина" или на "5) образование тромбина", поскольку при повреждении кровеносных сосудов запускаются процессы, приводящие к превращению постоянно присутствующего в крови протромбина в активную форму — тромбин (фермент), который превращает растворимый фибриноген в нерастворимый фибрин.

15. Выберите представителей фауны палеозоя.

1) бесчелюстные рыбы

2) человекообразные обезьяны

3) птицы

4) стегоцефалы

5) тираннозавры

6) первые пресмыкающиеся

Пояснение.

Представители фауны палеозоя: бесчелюстные рыбы, стегоцефалы, первые пресмыкающиеся.

Ответ: 146.

Примечание.

Палеозой включает 6 периодов: кембрий, ордовик, силур, девон, карбон и пермь. Первые 3 периода называют ранним палеозоем, остальные — поздним палеозоем. Ранний и поздний палеозой заметно различаются по распространению и характеру животного и растительного мира. В начале палеозоя эволюция животных и растений происходила только в морях, где в кембрии появились уже все типы животных. Хотя первые наземные животные также известны с кембрия, по существу, суша начала заселяться ими только в девоне. Это относится и к растениям, первые из которых отмечены на суше с начала силура.

В морях раннего палеозоя процветали археоциаты, трилобиты, примитивные иглокожие, граптолиты, бесчелюстные, появились наутилоидеи, кораллы, стромотопораты, конодонты, первые челюстноротые. В позднем палеозое (начиная с девона) заметно возросло разнообразие брахиопод, конодонтов, кораллов, фораминифер, челюстноротых рыбообразных, появились аммоноидеи, насекомые, а также различные наземные позвоночные, которые в пермском периоде достигли достаточно высокого уровня организации.

В карбоне на суше появляются растительноядные брюхоногие моллюски из группы лёгочных, дышащие воздухом. В верхнедевонских отложениях Гренландии известны наиболее древние представители земноводных — ихтиостеги. Они обитали в мелких прибрежных участках водоёмов (где свободное плавание было затруднено), заболоченных районах и областях с избыточной влажностью на суше. В карбоне начинается расцвет древних амфибий, представленных в позднем палеозое большим разнообразием форм, которых объединяют под названием стегоцефалов. Наиболее известные представители стегоцефалов: лабиринтодонты, которые в позднем палеозое были одной из наиболее распространённых и обильных видами групп позвоночных.

В пермском периоде появляются крупные крокодилообразные стегоцефалы и безногие или червяги. От примитивных лабиринтодонтов в раннем карбоне обособилась группа антракозавров, соединяющих в себе черты земноводных и ящериц (сеймурии, котлассии). От них в раннем карбоне возникли настоящие рептилии, которые уже стали в полной мере наземными животными. Небольшие (длиной до 50 см) рептилии питались насекомыми и у них пропадает кожное дыхание. Древнейшие и наиболее примитивные пресмыкающиеся принадлежали к подклассу котилозавров.

16. Установите соответствие между организмами, появившимися или расцветавшими в процессе эволюции, и эрами, в которые они появились и расцветали.

| ОРГАНИЗМЫ | ЭРЫ | |

| А) возникновение первых птиц Б) расцвет рептилий В) расцвет моллюсков Г) расцвет насекомых Д) расцвет млекопитающих Е) распространение птиц | 1) палеозойская 2) мезозойская 3) кайнозойская |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | E |

Пояснение.

Палеозойская эра: расцвет моллюсков. Мезозойская эра: возникновение первых птиц; расцвет рептилий (динозавров). Кайнозойская эра: расцвет насекомых; расцвет млекопитающих; распространение птиц.

Ответ: 221333.

Примечание.

Расцвет (а не появление, или развитие) насекомых происходит в Кайнозойскую эру, параллельно с расцветом Покрытосеменных растений.

17. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Укажите факторы, регулирующие численность популяции гусениц бабочки-белянки в устойчивом биогеоценозе.

1) хищники и паразиты

2) фотопериодизм

3) газовый состав атмосферы

4) внутривидовая конкуренция

5) состав почвы

6) ёмкость среды

Пояснение.

Факторы, регулирующие численность популяции гусениц бабочки-белянки в устойчивом биогеоценозе: хищники и паразиты, внутривидовая конкуренция, ёмкость среды.

Ответ: 146.

18. Установите соответствие между особенностями круговорота химического элемента и элементом: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ОСОБЕННОСТИ КРУГОВОРОТА | ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ | |

| А) основной резервуар — атмосфера Б) поглощается из атмосферы в основном бактериями В) около 50% возвращают в атмосферу растения Г) значительные количества накапливаются в составе осадочных пород и ископаемых Д) поглощается растениями из почвы в виде минеральных солей Е) не усваивается животными и растениями в молекулярном виде | 1) углерод 2) азот |

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Пояснение.

Круговорот углерода: около 50% возвращают в атмосферу растения; значительные количества накапливаются в составе осадочных пород и ископаемых. Круговорот азота: основной резервуар — атмосфера; поглощается из атмосферы в основном бактериями; поглощается растениями из почвы в виде минеральных солей; не усваивается животными и растениями в молекулярном виде.

Ответ: 221122.

19. Определите последовательность стадий развития папоротника, начиная с оплодотворения.

1) развитие заростка

2) оплодотворение

3) развитие спорофита

4) образование архегониев и антеридиев

5) образование спорангиев

6) прорастание споры

Пояснение.

После оплодотворения из зиготы образуется спорофит, на котором развиваются спорангии, спора прорастает в заросток, на котором образуются архегонии и антеридии с половыми клетками.

Ответ: 235614.

20. Вставьте в текст «Обмен веществ в растении» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу.

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИИ

Для образования органических веществ в листе необходима ___________ (А), которую растение получает из почвы с помощью ___________ (Б). Почвенный раствор поднимается вверх благодаря особому давлению — ___________ (В) — по специальным клеткам проводящей ткани — ___________ (Г) — и поступает в лист. В хлоропластах листа из неорганических веществ синтезируются органические.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:

| 1) атмосферное | 2) вода | 3) корень | 4) корневое |

| 5) побег | 6) ситовидная трубка | 7) сосуд | 8) стебель |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г |

Пояснение.

Для образования органических веществ в листе необходима вода (2), которую растение получает из почвы с помощью корня (3). Почвенный раствор поднимается вверх благодаря особому давлению — корневому (4)— по специальным клеткам проводящей ткани — сосудам (7)— и поступает в лист. В хлоропластах листа из неорганических веществ синтезируются органические.

Ответ: 2347.

Примечание.

У растений две разновидности проводящей ткани: ксилема (древесина) и флоэма (луб).

По ксилеме — в состав ксилемы входят элементы четырех типов: трахеиды, сосуды, паренхимные клетки и волокна — вода с раствором веществ поднимается вверх.

Флоэма растений – это особый вид проводящей ткани, которая необходима для передачи питательных веществ, образованных в результате фотосинтеза, к органам растения, где они используются.

Флоэма состоит их следующих типов клеток:

- ситовидные (обеспечивают основной перенос веществ и не имеют клеточных ядер);

- склеренхимные (служат для опоры);

- паренхимные (выполняют функцию ближнего радиального транспорта). Главная особенность ситовидных клеток – наличие специальных пор в клеточных стенках.

- Читайте подробнее на FB.ru: https://fb.ru/article/277346/floema---eto-chto-funktsii-stroenie-floemyi-otlichie-ot-ksilemyi

21. Проанализируйте график «Вариационная кривая, отражающая распределение семян тыквы по их величине». Выберите два утверждения, которые можно сформулировать на основе анализа таблицы.

1) размер семян 14–15 мм — максимальный размер

2) реже всего встречаются семена размером от 11 до 12 мм

3) наиболее часто встречаются семена среднего размера

4) средний размер семян колеблется в пределах 14–15 мм

5) семян размером больше 19 мм не бывает в природе

Запишите в ответе номера выбранных утверждений.

Пояснение.

Проанализировав таблицу «Вариационная кривая, отражающая распределение семян тыквы по их величине», находим верные выводы:

3) наиболее часто встречаются семена среднего размера;

4) средний размер семян колеблется в пределах 14–15 мм.

Остальные выводы нельзя сделать из данной таблицы. Ответ 1 неверный, т. к. максимальный размер семян 19 мм. Ответ 5 — семян размером больше 19 мм не бывает в природе — не можем утверждать по данной выборке.

Ответ: 34.

22. Каким экспериментальным методом можно установить скорость прохождения веществ через клеточную мембрану при исследовании функции щитовидной железы? На чём основан этот метод?

Пояснение.

1) методом меченых атомов; необходимо ввести пациенту порцию радиоактивного йода;

2) по химическим свойствам изотопы одного и того же элемента не отличаются друг от друга, но радиоактивное излучение позволяет отследить этапы перемещения радиоактивного элемента (йода) и скорость его накопления в клетках железы.

Примечание.

Метод основан на определении количества накапливаемого в щитовидной железе радиоактивного йода - 123I или 131I - через 2, 6 и 24 ч после приема внутрь и позволяет оценить функцию щитовидной железы. С помощью датчика, устанавливаемого над щитовидной железой, измеряют радиоактивность в ней и определяют в процентах, какую часть она составляет от общей исходной радиоактивности изотопа. Таким образом можно получить представление, как щитовидная железа поглощает и удерживает йод.

При изучении функции щитовидной железы с помощью радиоактивного йода установлено, что уже через несколько минут после введения в организм небольшого количества йодистого калия концентрация радиоактивного йода в щитовидной железе во много раз выше, чем в других органах, тканях и крови. В то же время способность избирательного поглощения йода щитовидной железой значительно изменяется в зависимости от ее функционального состояния.

Это надежный метод диагностики гипертиреоза, однако диагностика гипотиреоза с его помощью менее достоверна.

Показанием к нему является отклонение от нормы концентрации гормонов щитовидной железы.

23.

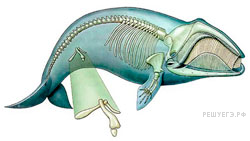

Какие особенности строения скелета позвоночного животного, изображенного на рисунке, доказывают его наземное происхождение? Приведите доказательства. С какой группой современных позвоночных животных у него проявляется сходство во внешнем строении? Как называется эволюционный процесс, в результате которого сформировалось это свойство? Ответ обоснуйте.

Пояснение.

Элементы ответа:

1) грудные плавники имеют сходство в строении с конечностью наземного типа (пояс конечности и свободная конечность из трех отделов: плеча, предплечья, кисти);

2) имеются рудиментарные кости тазового пояса, свидетельствующие о наличии у предков задних конечностей;

3) сходство с рыбами по форме тела и плавников;

4) название процесса — конвергенция; это формирование сходных признаков у неродственных групп, обитающих в одинаковых условиях.

24. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки. Запишите эти предложения правильно.

1) Выделяют два отдела покрытосеменных растений: однодольные и двудольные.

2) Однодольные растения произошли от двудольных и у них много общих черт.

3) Зародыш двудольных состоит из двух семядолей.

4) Листовые пластинки двудольных обычно с параллельным или дуговым жилкованием.

5) Однодольные растения обычно имеют мочковатую корневую систему, трёхчленный тип строения цветка.

6) Большинство однодольных — это травянистые растения.

Пояснение.

Ошибки содержатся в предложениях:

1) 1 — однодольные и двудольные — классы, не отделы.

2) 3 — зародыш состоит не только из семядолей, в состав входит еще и зародышевый корешок, стебелек, почечка.

3) 4 — листовые пластинки двудольных обычно с сетчатым жилкованием.

25. Известно, что разные кости или их части заполнены костным мозгом. Какие виды костного мозга существуют? Каковы функции этих видов костного мозга и где эти виды мозга находятся?

Пояснение.

1) существует красный и жёлтый костный мозг;

2) красный костный мозг выполняет кроветворную функцию;

3) жёлтый костный мозг выполняет питательную функцию, так как богат жировыми клетками;

4) красный костный мозг находится в губчатой ткани костей, жёлтый - в полостях трубчатых костей.

26. Что является главным источником энергии для организмов, обитающих на дне глубоководных экосистем в условиях недостаточности света и кислорода? Назовите организмы, приспособленные к жизни в данных условиях. Какую функциональную группу экосистемы они составляют?

Пояснение.

Элементы ответа:

1) главным источником энергии является детрит – отмершие

растения и погибшие животные;

2) в состав бентоса входят разнообразные детритофаги (раки,

черви-трубочники, бактерии-сапротрофы);

3) в глубоководных экосистемах озёр они выполняют роль консументов

(потребителей) и редуцентов (разрушителей органического

вещества)

Примечание.

Источником энергии для организмов, обитающих на дне глубоководных экосистем (гетеротрофные экосистемы) существуют за счет поступления органического вещества извне, т.е. зависят от автотрофных экосистем.

Гетеротрофными являются экосистемы океанических глубоководий, в которых организмы живут за счет скудного «питательного дождя» из остатков организмов планктона и нектона и экскрементов животных (в том числе ракообразных, упакованных в особые оболочки).

Органические вещества, выпадающие из светового слоя океана, постепенно съедаются по мере опускания в глубокие слои, и на глубину 4-5 км, где в кромешной тьме живут некоторые моллюски, ракообразные и даже рыбы, попадают сущие крохи.

Особой группой водных организмов являются глубоководные животные. Они как правило незрячи или имеют телескопические глаза, усиленно развиты осязательные рецепторы, окрашены в красный цвет или бесцветны, не имеют плавательного пузыря, как правило имеют причудливую форму, большие рты, светящиеся органы, растягивающиеся животы, все, что способствует поглощению пищи в темноте. Их разнообразие связано со стабильностью экосистем в течение длительного исторического времени, что позволило сохраниться древним видам.

Функциональные группы: гетеротрофы являются консументами, потребляющими органическое вещество, и редуцентами, разлагающими его до простых соединений.

Редуценты – организмы, которые по своему положению в экосистеме близки к детритофагам, так как они тоже питаются мертвым органическим веществом.

Для донных беспозвоночных, обитающих на больших глубинах, существенное кормовое значение имеют бактерии - хемосинтетики.

27. Дана цепь ДНК: ЦТААТГТААЦЦА. Определите:

А) Первичную структуру закодированного белка.

Б) Процентное содержание различных видов нуклеотидов в этом гене (в двух цепях).

В) Длину этого гена.

Г) Длину белка.

Генетический код (иРНК)

| Первое основание | Второе основание | Третье основание | |||

| У | Ц | А | Г | ||

| У | Фен Фен Лей Лей | Сер Сер Сер Сер | Тир Тир — — | Цис Цис — Три | У Ц А Г |

| Ц | Лей Лей Лей Лей | Про Про Про Про | Гис Гис Глн Глн | Арг Арг Арг Арг | У Ц А Г |

| А | Иле Иле Иле Мет | Тре Тре Тре Тре | Асн Асн Лиз Лиз | Сер Сер Арг Арг | У Ц А Г |

| Г | Вал Вал Вал Вал | Ала Ала Ала Ала | Асп Асп Глу Глу | Гли Гли Гли Гли | У Ц А Г |

Примечание от составителей сайта.

Длина 1 нуклеотида — 0,34 нм

Длина одной аминокислоты — 0,3 нм

Длина нуклеотида и аминокислоты — это табличные данные, их нужно знать (к условию не прилагаются)

Пояснение.

| Содержание верного ответа и указания к оцениванию | Баллы |

| А) Первая цепь ДНК: ЦТА-АТГ-ТАА-ЦЦА, поэтому и-РНК: ГАУ-УАЦ-АУУ-ГГУ. По таблице генетического кода определяем аминокислоты: асп — тир — иле — гли-. Б) Первая цепь ДНК: ЦТА-АТГ-ТАА-ЦЦА, поэтому вторая цепь ДНК: ГАТ-ТАЦ-АТТ-ГГТ. Количество А=8; Т=8; Г=4; Ц=4. Все количество: 24, это 100%. Тогда А = Т = 8, это (8х100%): 24 = 33,3%. Г = Ц = 4, это (4х100%): 24 = 16,7%. В) Длина гена: 12 х 0,34 нм (длина каждого нуклеотида) = 4,08 нм. Г) Длина белка: 4 аминокислоты х 0,3 нм (длина каждой аминокислоты) = 1,2 нм. | |

| Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических ошибок. | |

| Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 3 названных выше элемента, но содержит не грубые биологические ошибки. | |

| Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит не грубые биологические ошибки. | |

| Ответ неправильный | |

| Максимальный балл |

28. Какие группы крови возможны у детей, если у матери первая группа крови, а у отцa — четвертая?

Пояснение.

1) Первая группа обусловлена генотипом ОО, четвертая — АВ.

2) Аллели А и В доминантны по отношению к аллели О.

3) Ответ: дети будут иметь 2 и 3 группы крови.