Биосинтез белка

Вся информация о жизнедеятельности клетки находится в молекуле ДНК. Специфичность каждой клетки определяется имеющимся в ней набором белков. Информация о первичной структуре белка записана в виде нуклеотидной последовательности ДНК и находится в ядре. Центральным вопросом молекулярной биологии в 50-х годах 20 столетия стал вопрос о том, как клетка осуществляет перевод последовательности нуклеотидов ДНК в последовательность АМК в молекуле белка.

В молекулах ДНК находятся гены. В генах закодирована информация о строении и свойствах каждой клетки и организма в целом.

Ген – это участок молекулы ДНК, несущий информацию о первичной структуре молекулы одного белка и ответственный за ее синтез.

Многочисленная наследственная информация записана в ДНК в виде линейной последовательности четырех типов нуклеотидов – А, Т, Г, Ц.

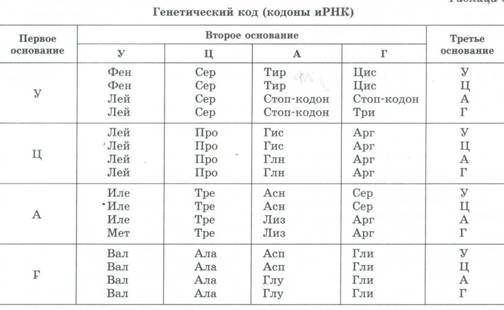

Систему перевода последовательности нуклеотидов в нуклеиновой кислоте в аминокислотную последовательность белка называют генетическим кодом. Была расшифрована в 60-х годах 20 столетия.

Каждая АМК кодируется тремя нуклеотидами. Последовательность из трех нуклеотидов называют кодоном или триплетом. Количество кодонов (триплетов) 43=64, хватает с избытком для 20 АМК. Следовательно, одна АМК кодируется не одним, а, несколькими кодонами.

Генетический код обладает следующими свойствами:

- код триплетен – каждой АМК соответствует сочетание из трех нуклеотидов; всего таких сочетаний – 64; из них 61 кодон смысловой, т. е. соответствует 20 АМК, а три кодона – стоп-кодоны, или «нонсенс-кодоны», которые не соответствуют АМК, заполняют промежутки между генами и сигнализируют об окончании одного гена;

- код однозначен – каждый кодон соответствует только одной АМК;

- код вырожден (избыточен) – АМК кодируют более чем одним кодоном; например, глицин кодируется четырьмя кодонами: ГГУ, ГГЦ, ГГА, ГГГ; чаще АМК кодируются 2-3 кодонами;

- код универсален – все организмы, живущие на земле имеют один и тот же генетический код, т. е. одинаковые АМК кодируются у разных организмов одними и теми же кодонами;

- код непрерывен – между кодонами нет промежутков;

- код неперекрываем – конечный нуклеотид одного кодона не может служить началом другого.

Собственно синтез белка происходит в цитоплазме клетки на рибосомах, а информация о структуре белка хранится в виде ДНК в ядре. Следовательно, необходим посредник для переноса генетической информации от ДНК к месту синтеза белка. Таким посредником является информационная или матричная РНК (иРНК).

Синтез белка состоит из двух этапов – транскрипция и трансляции.

Транскрипция – процесс биосинтеза РНК на ДНК (протекает в ядре). ДНК служит матрицей для синтеза всех нуклеиновых кислот. Эти процессы носят название реакций матричного синтеза (в клетках протекают три типа таких реакций: синтез РНК, синтез белка, репликация ДНК). Синтезируется 20 разновидностей тРНК, иРНК, рРНК. Затем иРНК и тРНК выходят в цитоплазму, рРНК встраивается в субъединицы рибосом, которые также выходят в цитоплазму.

Процесс транскрипции протекает в три этапа:

1) Инициация - начало реакции. Синтез РНК-копий катализируется ферментом РНК-полимеразой. Фермент соединяется с определенной зоной на ДНК, которая называется промотором. Эта зона содержит определенный набор нуклеотидов, который является старт-сигналом. С них начинается синтез РНК. Под действием специальных белков раскручивается участок спирали ДНК, при этом разрушаются водородные связи между двумя ее цепями. Одна из них служит матрицей для синтеза РНК.

2) Элонгация – основная часть реакции. Фермент РНК-полимераза, продвигаясь по цепи ДНК в направлении 3I – 5I, по принципу комплементарности синтезирует РНК-копию. Процесс удлинения РНК продолжается до стоп-сигнала – одного из трех стоп-кодонов, который прекращает движение фермента и синтез РНК.

3) Терминация – стадия окончания синтеза иРНК. Фермент РНК-полимераза отделяется от ДНК. Одновременно освобождается и синтезированная молекула РНК-копия, а ДНК восстанавливает двойную спираль. Синтез завершен.

После транскрипции молекула иРНК эукариотных клеток подвергается перестройке, т. е. из нее специальными ферментами «вырезаются» нуклеотидные последовательности, которые не несут информации о данном белке. Этот процесс называется сплайсингом. В зависимости от типа клетки и стадии ее развития удаляются разные участки молекулы РНК. Следовательно, на одном участке ДНК могут синтезироваться разные иРНК, которые несут информацию о различных белках. Это обеспечивает передачу генетической информации с одного гена, а также облегчает генетическую рекомбинацию.

Условия биосинтеза белка (трансляция). Для непосредственно биосинтеза белка необходимы следующие компоненты:

- иРНК – переносчик информации от ДНК к месту синтеза белковой молекулы;

- рибосомы – органоиды, где происходит собственно синтез белка;

- набор АМК в цитоплазме клетки, из которых собирается белковая молекула;

- тРНК, которые переносят АМК к месту синтеза белка (на рибосомы);

- макроэргические вещества (АТФ), обеспечивающие энергией процесс биосинтеза белка.

Строение тРНК и кодирование АМК. тРНК – небольшие молекулы (70-90 нуклеотидов). Функция тРНК зависит от ее строения. Структура тРНК имеет сложную пространственную конфигурацию, названную «клеверным листом». В молекуле выделяются петли и спиральные участки. Наиболее важной является центральная петля, в которой находится антикодон – нуклеотидный триплет, соответствующий кодону определенной АМК. Специальный фермент опознает тРНК и присоединяет к «черешку листа» (акцепторный конец) аминокислоту АМК. Акцепторный конец тРНК (3I) – триплет ЦЦА, а 5I конец тРНК – оканчивается нуклеотидом Г (гуанин).

На образование ковалентной связи между тРНК и «своей» АМК затрачивается энергия одной молекулы АТФ. Так происходит активирование и кодирование АМК.

Каждая тРНК переносит только одну АМК. Только трем стоп-кодонам молекулы иРНК не соответствует ни одна тРНК.

Трансляция – процесс синтеза полипептидной цепи, осуществляемый на рибосоме.

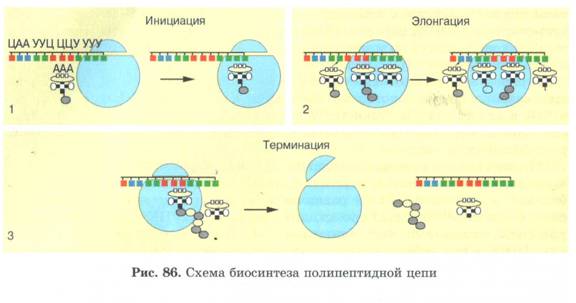

Процесс трансляции проходит в три этапа:

1) Инициация – синтезированная в процессе транскрипции иРНК выходит из ядра и направляется в цитоплазму к месту синтеза белка – к рибосоме. На ее 5I конце имеется инициирующий кодон (АУГ), который обеспечивает соединение иРНК и двух субъединиц рибосомы, т. е. образуется функциональный центр рибосомы (ФЦР). В нем всегда находится два триплета (шесть нуклеотидов) и РНК, образующих два активных центра: А (аминокислотный, или аминоацильный) – центр узнавания АМК и П (пептидный, или пептидильный) – центр присоединения АМК к пептидной цепочке. Прежде чем рибосома начнет синтез полипептидной цепи, к ней должна присоединиться особая молекула тРНК с определенной АМК – инициаторная тРНК. С нее и начинается синтез белка. По принципу комплементарности инициаторная тРНК своим антикодоном соединяется с первым кодоном на иРНК и входит в рибосому. Этот кодон на иРНК называется старт-кодоном. Образуется комплекс:

Рибосома – иРНК - инициаторная тРНК - аминокислота.

2) Элонгация – процесс роста полипептидной цепи. Первая тРНК с аминокислотой передвигается из аминоацильного центра в пептидильный центр, а вторая тРНК с АМК присоединается к иРНК в аминоацильном центре. Аминокислоты сближаются друг с другом, между ними возникает пептидная связь, и образуется дипептид. При этом первая тРНК освобождается и, покидая рибосому, тянет за собой иРНК, которая продвигается ровно на один триплет. Вторая тРНК с дипептидом перемещается в пептидильный центр, а в рибосому входит третья тРНК с АМК. Весь процесс повторяется вновь и вновь: иРНК, последовательно продвигаясь через рибосому, каждый раз вносит новую тРНК с АМК и выносит освободившуюся тРНК. Происходит постепенное наращивание полипептидной цепи. Весь процесс синтеза полипептидной цепи обеспечивается деятельностью ферментов и энергией макроэргических связей молекул АТФ.

3) Терминация – окончание биосинтеза белка. Как только в аминоацильный центр попадает один из стоп-кодонов, синтез прекращается. Место тРНК занимает в этом случае специфический белок-фермент, который осуществляет разрыв связи между последней тРНК и синтезированным белком. Рибосома снимается с иРНК и распадается на две субъединицы, последняя тРНК также освобождается и вновь попадает в цитоплазму. Синтезированная молекула белка поступает в ЭПС или цитоплазму, где приобретает соответствующие структуры.

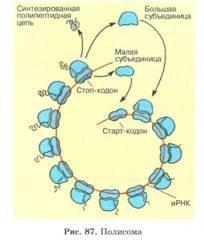

Процесс трансляции в клетке обычно осуществляется многократно. Одна иРНК может соединиться с несколькими рибосомами, образуя полирибосому (полисому), где одновременно идет синтез нескольких молекул одного белка.

Биосинтез белка протекает как в цитоплазме, так и на гранулярной ЭПС. Весь процесс синтеза одной молекулы длится в среднем от 20 до 500 с и зависит от длины собираемого полипептида. Например, в рибосоме кишечной палочки белок из 300 АМК синтезируется всего лишь за 15-20 с.

Механизм регуляции синтеза белка у прокариот

Оперон —единица считывания информации у прокариот, это группа структурных генов, управляемая одним геном-оператором. В состав оперона входят структурные гены и функциональные – промотор, инициатор, оператор, терминатор. На расстоянии от оперона располагается ген-регулятор.

| Название структуры | Функции |

| Структурные гены | Дают информацию о последовательности АМК в полипептидах и нуклеотидов в различных видах РНК |

| Функциональные гены | Регулируют работу структурных генов |

| А) гены-операторы | Позволяют или не позволяют считывать информацию со структурных генов |

| Б) гены-регуляторы | Дают информацию о синтезе белка-репрессора, способного блокировать ген-оператор (считывание информации с оперона не идет) |

| В) промотор | Место первичного прикрепления фермента РНК-полимеразы – фермента, катализирующего реакции ДНК-зависимого синтеза иРНК |

| Г) Инициатор | Последовательность нуклеотидов ДНК, с которой начинается транскрипция (синтез иРНК) |

| Д) Терминатор | Определенная последовательность нуклеотидов, отсоединяющая РНК-полимеразу от ДНК (прекращающая считывание информации) |

Приведем конкретный пример регуляции синтеза белка у прокариот. Предположим, что в бактериальную клетку проникло пищевое вещество Х, которое должно быть разрушено на более мелкие части ферментом Ф, который закодирован в структурном гене оперона, но не синтезируется, т. к. оператор этого оперона заблокирован репрессором. В этом случае одна из молекул вещества Х, проникшего в клетку, связывается с молекулой репрессора. При этом комплекс Х -репрессор теряет способность удерживаться на операторе, и РНК-полимераза тут же начинает синтез иРНК, на которой рибосомы синтезируют фермент Ф. Этот фермент начинает работать, разрушая молекулы вещества Х, в том числе и те, которые входят в состав комплекса Х -репрессор. Когда все молекулы вещества Х будут разрушены, репрессор снова сможет связаться с оператором, следовательно, синтез новых молекул фермента Ф будет прекращен, так как прекратится синтез его иРНК. А так как любая иРНК имеет ограниченный (и достаточно короткий) срок «жизни» в цитоплазме, по окончании которого она будет разрушена специальным ферментом, то вскоре прекратится синтез фермента Ф и на уже синтезированных молекулах иРНК.