Рассмотрев все вышеизложенное, мы можем смело утверждать, что у нанайских племен имелись укрепленные поселки типа панвольсон, именуемые гасян [27].

В целом, все нанайские поселения классифицировались по принципу количества населения: от 20 до 100 человек – ихон, от 100 до 1000 человек – гасян, от 1000 и более человек – бируэн. По утверждению авторов «Историии культуры нанайцев», укрепленные поселения назывались хотон.

Однако следует заметить, что монгольским словом хотон (город) обозначались равнинные крепости, прямоугольные в планировке, восходящие к китайской традиции. Так, например, укрепления деревни Фукэцзинь на р. Сунгари имели вид квадрата со стороной 576 м. (1 китайский ли). Стены имели вид земляных или глиняных валов с пущенным по гребню частоколом или плетнем для укрытия воинов от стрел. Перед валом располагался ров. Земля, вынутая при сооружении рва,использовалась при насыпке вала. Схожим по плану является Иволгинское городище в Бурятии, где укрепленная часть поселения имела вид неправильного прямоугольника 300 на 400 м., ориентированная одной стеной вдоль берега реки[28].

Укрепленные поселения, обнесенные стенами и расположенные на холмах, обозначались маньчжурским словом куарани (букв. «военный лагерь»). Обычно так именовались поселения выселенных в середине 1650-х годов с Амура солонов и дауров, расселенных маньчжурским правительством в бассейнах Нонни-улы и Аргуни. Б.И. Панкратов приводит более 100 названий даурских населенных пунктов, которые содержат в себе в качестве родового определения поселения иероглиф тун,передающий смысл маньчжурского слова куарани.

Однако, по сообщениям казаков, дючерские городки имели, как правило, «юрт по 60 и больше в каждом»[29], тем самым относясь к классу гасян. Селения эти располагались, по словам казаков И.Ю. Москвитина, следующим образом: «и те натканы[30] живут у Ламы[31], промежду рек, в стрелке»[32]. Подобное расположение селений было настолько характерным для предков нанайцев, что они даже называли себя бира гуруни, т.е. «речные роды». Малознакомые с огромной разрушительной силой огнестрельного оружия и надеявшиеся на свои укрепленные поселки, они гордо заявляли казакам, что ясак давать не будут[33].

Что же представляли собой укрепленные поселения гасян?

По совокупности значений монгольского слова гацаа(н) (селение)[34] можно сделать вывод, что это слово обозначает укрепленный частоколом обрывистый речной мыс, который не обрывается отвесно в воду, а имеет узкую полосу суши вдоль воды, на которую можно вытащить лодку. Подняться в укрепленную часть можно только по узкой крутой тропинке, что делает приречную сторону практически неприступной. Со стороны поля частокол может быть усилен рогатками или надолбами, а в самом гасяне – находиться сторожевая вышка (маньчж. такту).

Рис.2. Нанайский лук.

Преодоление подобного препятствия для вооруженного луками отряда конницы или пехоты было очень сложной задачей, т.к. пущенные сверху вниз с вышки и стен стрелы поражали с большей силой, нежели те, которые могли пустить снизу вверх осаждающие[35]. Видимо, поэтому слово гацаа(н) приобрело в монгольском языке дополнительное значение «нелегко решаемая задача, проблема». Если поселением не удавалось овладеть «изгоном», то далее взять гасян в условиях ограниченной продовольственной базы становилось затруднительно.

Монгольская летопись XVII в. «Алтан Тобчи» повествует об одном таком случае: «Эсэн-тайши сказал: «Город чжурчжитов (чжурчжэней – прим. авт.) [расположен] на мысу, который похож на конскую грудь» Поэтому и не взял [этот город]»[36]. Однако недостаток продовольствия мог сыграть и на руку врагам. В вышеупомянутом случае Эсэн-тайши дождался, когда «народ из города ушел. «Нет такого закона, чтобы захватить этих людей», - было сказано. [Ойраты] перерезали их и бросили в озеро»[37].

В случае, если враг все же рисковал и шел на приступ, то атаку обычно начинали, скрытно сосредоточившись поблизости, ранним утром, когда караульные не так бдительны: «И марта в 24 день, на утреной зоре, сверх Амура реки славные ударила сила и ис прикрыта на город Ачанской[38], на нас, казаков, сила богдойская, все люди конные и куячные»[39]. Штурмующие стремились преодолеть поражаемое пространство и прорваться к самому частоколу, где при помощи пик [40] и арканов пытались преодолеть стену: «А богдойские люди знаменами стену городовую укрывали нашею»[41]. В случае, если преодолеть частокол таким способом не удавалось, то осаждающие начинали прорубать бревенчатые стены: «И у того нашего города вырубили они богдойские люди 3 звена стены сверху до земли»[42].

Рис.3. Штурм китайской крепости маньчжурами.

В случае же, если стена была пробита, и враг врывался на территорию гасяна, то при неблагоприятном для защитников исходе рукопашной гипотетически оставался шанс уцелеть, покинув гасян и уплыв по реке на лодках. В таком случае враг грабил и сжигал поселение, в которое редко возвращались его прежние обитатели[43]. Гасян превращался в сусу [44].

Заключение.

Слабость традиционных приамурских укреплений гасян против отрядов маньчжур и казаков, активно использовавших артиллерию и «огневое нападение», привела к тому, что, начиная с 1685 г. казаки, испытав на себе разрушительную силу маньчжурской артиллерии при бомбардировке Албазина, прекратили использовать укрепления, строившиеся по местному образцу[45] и рассчитанные на отражение внезапных набегов дауров и дючеров, но мало приспособленные для противостояния маньчжурским отрядам, имевшим артиллерию европейского образца[46].

С конца 1685 г. предпринимаются меры для перестройки укреплений Албазина на современный лад – стены новой крепости ставят уже в виде срубов, заполненных землей, обложенных дерном и обмазанных глиной[47]. Подобное деревоземляное укрепление гораздо лучше сопротивляется пушечным ядрам и практически неуязвимо для таранов. Нельзя взять его и «огневым нападением».

Наилучшим способом для взятия подобного укрепления является бомбардировка разрывными гранатами из мортир, но маньчжуры не имели орудий такого класса[48].

Рис.4. Обстрел Албазина. Китайский рисунок.

Возможно также применение подкопов и минирования стен, однако в условиях активного противодействия минной войне и эта мера теряет свою эффективность[49].

Со строительством фланкирующих башен эскаладирование стен становится очень рискованным предприятием, что, учитывая малую стойкость маньчжурских войск к потерям[50] и их постоянное стремление обойтись в бою малой кровью практически не дает возможности применить этот тактический прием.

Поэтому, учитывая, что соотношение сил казаков и маньчжур во время второй осады составляло примерно 1:3[51], следует считать, что маньчжуры применили наилучшую в подобных обстоятельствах тактику методических обстрелов, сочетающуюся с блокадой крепости[52].

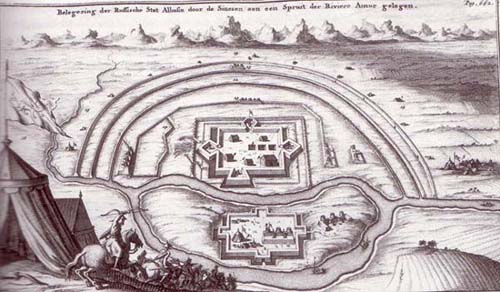

Рис.5. щелкните для увеличения. Штурм Албазина. Европейская гравюра XVIII в.

Таким образом, в результате изменения военной ситуации на Амуре, потребовавшей существенной модернизации укреплений стратегически важных пунктов[53], традиционные укрепленные поселения местных племен, носившие у предков нанайцев название гасян [54], изжили себя. Переселяемые в бассейн рек Нонни-ула и Аргунь солоны и дауры были вынуждены применять китайские фортификационные методы для обеспечения безопасности своих поселений, выполнявших одновременно роль полосы укреплений от возможных вторжений со стороны России и Халхи, а оставшиеся на Амуре племена – отказаться от укрепления своих населенных пунктов в связи с тем, что они не могли обеспечить оборону от казачьих и маньчжурских отрядов.

Список использованной литературы.

Источники

- Бичурин Н.Я. «Статистическое описание Китайской империи», М., «Восточный дом», 2002.

- Избрант Идес, Адам Бранд «Записки о русском посольстве в Китай (1692-1695)», М., «Наука», 1967.

- «Китайская военная стратегия», М., «Астрель», 2002.

- Лубсан Данзан «Алтан Тобчи», М., «Наука», 1973.

- «Халха Джирум», М., «Наука», 1965.

- Цааджин бичиг», М. «Восточная литература», 1998.

- Цеханская К.В. «Колумбы земли Руской», Хабаровск, Хабаровское книжное издательство, 1989.

На русском языке

- «Документы опровергают. Против фальсификации истории русско-китайских отношений», М.,«Мысль», 1982.

- «История и культура нанайцев», С-Пб, «Наука», 2003.

- «История и культура орочей», С-Пб, «Наука», 2001.

- «Страны и народы Востока», вып. XXIX, Центр «Петербургское Востоковедение», С-Пб, 1998.

- Александров В.А. «Россия на Дальневосточных рубежах (вторая половина XVII в.)», М., «Наука», 1969.

- Берг Л.С. «Очерки по истории русских географических открытий», Москва- Ленинград, изд-во АН СССР, 1946.

- Бокщанин А.А., Непомнин О.Е. «Лики Срединного царства», М., «Восточная литература»,2002.

- <Внешняя политика государства Цин в XVII веке», Москва, «Наука», 1977.

- Воробьев М.В. «Культура чжурчжэней и государства Цзинь», М., «Наука», 1983

- Воробьев М,В. «Чжурчжэни и государство Цзинь», М., «Наука», 1975.

- Крадин Н.Н. «Империя Хунну», М., «Логос», 2002.

- Кузнецов В.С. «Нурхаци», Новосибирск, «Наука», 1985.

- Кузнецов В.С. «От стен Новой Столицы до Великой Стены», Новосибирск, «Наука», 1987.

- Литвинский Б.А. «Храм Окса», т.2, М., «Восточная литература», 2001.

- Мелихов Г.В. «Маньчжуры на Северо-Востоке (XVII в.)», М., «Наука», 1974.

- Мясников В.С. «Империя Цин и Русское государство в XVII веке», М., «Наука», 1980.

- Попов И. М. «Россия и Китай: 300 лет на грани войны», М., «АСТ» «Астрель», 2004.

- Разин Е.А. «История военного искусства», т.3, С-Пб, «Омега-Полигон», 1994.

- Рерих Ю.Н. «Тибет и Центральная Азия», Самара, «Агни», 1999.

- Утенков Д.М. «Открытие Сибири», М., издательская группа «Прогресс», «Пангея», 1998.

- Школяр С.А. «Китайская доогнестрельная артиллерия», М., «Наука», 1980.

- Шокарев Ю.В. «История оружия. Луки и арбалеты», М., «АСТ», «Астрель», 2001.

- Яковлева П.Т. «Первый русско-китайский договор 1689 года», М., Издательство АН СССР, 1958.

На корейском языке

- Син Ню «Пукчоннок» (Записки о карательном походе на Север), Сеул, 1980, исследование и перевод на современный корейский язык Пак Тхэ Гын.

- «Юккун панъмульгван торок» (Собрание Музея Корейской Армии), Сеул, изд-во Корейской Военной Академии, 1996.

- Ли Джэ, Кан Сон Мун и др. «Хан минчжок чжончженъ са чхонънон» (Очерк военной истории Кореи), Кёхак Ёнгуса, Сеул, 1988.

Справочная литература

- Советский энциклопедический словарь, Москва, «Советская энциклопедия», 1987.

- «Большой китайско-русский словарь», в 4-х томах, Москва, «Наука», 1983.

- «Большой академический монгольско-русский словарь», Москва, “Academia”, 2001.

Наверх

[1] Перестроенный после первой осады, Албазин к 1686 г. представлял собой уже русскую крепость без каких-либо признаков местного фортификационного искусства.

[2] Хронологические рамки периода русско-маньчжурского военного противостояния обусловлены началом серии крепостных сражений, открытых нападением маньчжуров в 1652 г. на Ачанский острог, и завершившихся маньчжурской осадой Нерчинска в 1689 г.

[3] По свидетельству Б.И. Панкратова, в китайских документах XVII в. (в частности, «Цин чао вэнсянь тункао») часто встречаются упоминания народа, называемого солон-дагур, что указывает на определенное родство этих двух племен. См. «Страны и народы Востока», С-Пб, 1998, с. 132. Однако Г.В. Мелихов, со ссылкой на то же «Цин чао вэнсянь тункао», утверждает, что «солоны и дауры – два различных племени». См. «Документы опровергают», с. 33. Данный вывод не представляется убедительным, т.к. на с. 21 указ. соч. Г.В. Мелихов говорит, что «солоны – монголоязычная народность эвенкийского происхождения, компактно проживавшая в середине XVII в. в многочисленных укрепленных городках и селениях в бассейне р. Нонни, на верхнем Амуре и частично в бассейне нижнего течения Зеи». Но в окрестностях крепости Якса (будущий Албазин – прим. А.П.) проживали дауры улусов князей Лавкая, Шилингея, Гильдеги, Албазы и прочих, а родовых сказаниях современных дауров упоминается даурские исторические деятели Балдачи из клана Джинкир и Бомбогор из клана Дагур». См. «Страны и народы Востока», с. 133. Также Н.Г. Спафарий-Милеску в «Сказании о великой реке Амуре» сообщает, что «вторая река на левой стороне Азия (совр. Зея – прим. А.П.), течет с Ленскаго хребта, и на устье реки живут Дауры». См. «Колумбы земли Русской», с. 87. Таким образом,районы проживания и основные исторические деятели середины XVII в. у солонов и дауров совпадают, что не может не свидетельствовать о близком родстве и даже тождественности этих племен.

[4] Б.И. Панкратов считал гогулей представителями даурского клана Гоболь. См. «Страны и народы Востока», с. 135.

[5] Представляется, что этноним дючер (варианты записи в русских источниках XVII в.: чючар, джучар, жучер, дючан) является наиболее убедительным вариантом адекватного произношения самоназвания тунгусоязычных племен, известных более под названием чжурчжэни (также жучжэни, нюйчжэни, чжуличжэни, чжушэни). Составитель широко известного маньчжурско-русского словаря И.И. Захаров считал, что «чжушэри – это название одного из маньчжурских родов». Родство дючеров/чжушэней/чжурчжэнейс маньчжурами очевидно – первые сведения о маньчжурском хане Абахае русские получили от киргизов в начале 1629 г. в форме сообщения о пришедшем «из за Китайского царства стороны» Дучюн-хане, который «Лабинское царство взял, а желтых мугал взял, и иные де городы и улусы поимал». См. Г.Ф. Миллер «История Сибири», т. 2, с. 411. В имени «Дучюн-хана» легко угадывается «Чжушэнь-хан», т.е. «владыка чжурчжэней ». До 1636 г. все окрестные народы продолжали называть маньчжуров чжурчжэнями. См. напр. «Хан минджок чончжэнса чхоннон», с. 234. Лишь в 1635 г., перед провозглашением империи Цин, было запрещено употреблять этноним чжушэнь вместо маньчжур. См. М.В. Воробьев «Культура чжурчжэней и государства Цзинь» с. 316, Г.В. Мелихов «Маньчжуры на Северо-Востоке XVII в.», с. 42. Однако подобная связь совершенно не означает тождества маньчжуров и чжурчжэней, как, например, и родство поляков с русскими не означает тождества этих народов.

[6] См. Л.С. Берг «Очерки истории русских географических открытий», с. 85. Численность дауров, сохранивших к тому времени свой родной язык, определяется на 1897 г. в 500 человек.

[7] Очевидно, имеются в виду солоны.

[8] См. «История и культура нанайцев», с. 159.

[9] Хотя и не исключено, что наряду с нивхскими и айнскими компонентами в составе некоторых нанайских родов могут быть обнаружены и монгольские корни.

[10] Поразительная этнографическая деталь – монголы не являются нацией рыболовов, но монгольское слово хольс обозначает выделанную рыбью кожу, а также одежду из такой кожи! Этот факт свидетельствует о влиянии языка и культуры солонов и дауров на язык и культуру окружающих их монгольских племен.

[11] См. П.Т. Яковлева «Первый русско-китайский договор 1689 г.», с. 20.

[12] См. Избрант Идес, Адам Бранд «Записки о Русском посольстве в Китай (1692-1695)», с. 160.

[13] По сведениям, сообщаемым В.Д. Поярковым, один из сильнейших даурских князей, Балдачи, имел «острожек, а в том острожке с ним, Балдачею, живет по его улусу 100 человек пашенные». См. «Страны и народы Востока», с. 133.

[14] Камнеметы были знакомы маньчжурам по походам в Корею и Китай. Так, при штурме крепости Ёнголь в 1627 г., маньчжуры были обстреляны корейцами из камнеметов пальсокчха. См. «Очерки военной истории Кореи», с. 240.

[15] По нормам периода правления Канси (1661-1722), каждый полк (чалэ) состоял из 6 рот (ниру) численностью по 150 человек строевого состава. См. «Цааджин бичиг», с. 84. Обычно войско сопровождали нестроевые чины (переводчики, конюхи, кашевары, лодочники и т.д.). Пак Тхэ Гын, по аналогии с корейскими войсками конца периода Ли, выводит соотношение нестроевых к строевым как 1:3. Т.о. отряд маньчжуров под стенами Гуалара мог насчитывать порядка 2500 человек общего состава. Особенно следует подчеркнуть, что это была не экспедиция местного мэйрэн-чжангина (военного заместителя местного губернатора), как это имело место в начальный период русско-маньчжурских столкновений, а поход, спланированный самим императором Абахаем и возглавлявшийся гуса-эдзэном (командир знаменного корпуса) Самшикой. Г.В. Мелихов дает численность отряда Самшики в 2500 человек, но для предыдущего похода на солонов, состоявшегося в 1635 г. См. Г.В. Мелихов «Маньчжуры на Северо-Востоке. XVII в.», с. 59.

[16] См. «Документы опровергают», с. 22.

[17] Там же, с. 30.

[18] Для сравнения использованы данные по корейским орудиям типа фоланьцзя пао (вес 38 кг., калибр 26 мм. при длине ствола 782 мм.) и шао вэй юань пао (вес 37 кг., калибр 42 мм. при длине ствола 630 мм.), аналогичных применяемым в маньчжурской армии в ходе сражений на Амуре. См. «Юккун пакмульгван торок», с. 40 и 43. Пробивная способность таких орудий была невысока, поэтому они не могли эффективно разрушать серьезные деревоземляные укрепления. Это косвенно свидетельствует о том, что основной линией обороны даурских и солонских острогов были именно частоколы, возведенные на гребне окружающего поселение вала.

[19] Приводится вес именно чугунного ядра, т.к. местные условия не способствовали широкому распространению именно чугунных ядер, а каменные были более легкими при том же калибре.

[20] В случае использования качественного гранулированного черного пороха начальная скорость чугунного ядра пушки типа фоланьцзя пао калибром 26 мм. составляла около 250 м/с. Его кинетическая энергия на протяжении первых 100 м. полета составляла всего 2250 Дж. На протяжении следующих 100 м. скорость ядра снижалась вдвое (примерно 2,5 м/с на каждый метр дистанции), при этом энергия резко падала. Эта энерговооруженность ядер пушек, аналогичных указанным в отчете И.Ю. Москвитина, позволяла гарантированно пробивать воинские доспехи любой конструкции на дистанции прицельной стрельбы до 200 м., разбивать легкие закрытия из плетней и досок до 10 см. толщины. Однако против стен из круглых бревен, даже не связанных между собой в сруб, такие пушки были практически бесполезны – они могли просто расщепить бревно в результате серии прицельных попаданий. Однако подобный вариант разрушения деревянной крепости в условиях ведения войны на Амуре маловероятен вследствие удаленности театра военных действий от основных пунктов снабжения качественными боеприпасами. Поэтому более вероятным становится овладение крепостью в результате «огневого нападения».

[21] См. «Колумбы земли Русской», с. 330.

[22] Ср. с действиями Шарходы, который в ходе ожесточенного сражения с отрядом О. Степанова в устье р. Сунгари приказал не сжигать казачьи суда, т.к. пожалел находившуюся на них пушнину, чем вызвал потери в составе соединенного маньчжурско-корейского отряда Ср. также с действиями Хайсэ, который, по донесению Хабарова, призывал своих воинов во время штурма Ачанска: «Не жгите и не рубите казаков, емлите их, казаков, живьем!».

[23] У нанайцев, ульчей, орочей и ороков засвидетельствовано существование рабов - элчи, пополняемых за счет военнопленных из числа соседних племен, китайцев и маньчжуров. См. «История и культура нанайцев», с. 45.

[24] См. указ. соч. с. 96.

[25] В случае успешного штурма ворот само поселение практически не разрушалось, что гарантировало сохранность добычи. Подобную тактику постоянно применяли как собственно тунгусо-маньчжурские, так и монгольские племена. Например, описание одного из выдающихся крепостных сражений за город Куджу в 1231 г. между корейцами и монголами, по сути, сводится к описанию постоянных попыток монголов овладеть воротами города. В 1627 г. при штурме ряда корейских крепостей маньчжуры также сосредотачивали основные усилия на главных воротах.

[26] Поскольку земли собственно маньчжуров занимают лишь небольшую часть территории, именуемой в русских документах с конца XIX в. Манчжурией, то для обозначения трех современных северо-восточных провинций КНР (Гирин, Ляонин и Хэйлунцзян) более правомерно употреблять китайский термин Дунбэй или Северо-Восток.

[27] Употребление Син Ню термина гасян (кор. фон. касон) применительно к поселкам, расположенным в непосредственной близости от Амура, в отличие от других населенных пунктов, расположенных ближе к Нингуте и корейской границе, называемых просто «поселок» (кор. пурак) показывает, что в условиях угрозы постоянного нападения население предпочитало жить в укрепленных поселках.

[28] Существует предположение, что основную часть населения Иволгинского городища составляли инкорпорированные сюнну китайцы.

[29] См. П.Т. Яковлева «Первый русско-китайский договор 1689 г.», с. 27.

[30] Натканы – устаревшее самоназвание одной их групп нанайцев (другие группы назывались ходзенами, гольдами, ачанами, янтами и т.д.). См. «История и культура нанайцев», с. 4.

[31] Ламу – тунгусское слово, обозначавшее «большая вода». Ламой могли называть и Байкал, и Охотское море, и даже Амур.

[32] См. «Колумбы земли Русской», с. 93.

[33] См. П.Т, Яковлева «Первый русско-китайский договор 1689 г.», с. 24.

[34] В монгольском языке существует даже устойчивое сочетание Гиоро гацаа(н), (букв. поселения Гиоро) обозначавшее 6 укрепленных городков в долине Хэту-ала,откуда происходил правящий род маньчжурской династии Цин. Кроме того, в монгольском языке существует родственное, по-видимому, слово хашаа(н),также означающее огороженное частоколом пространство (двор, загон и т.д.).

[35] См. «Храм Окса», т. 2, с. 346.

[36] См. Лубсан Данзан «Алтан Тобчи», с. 269.

[37] См. там же, с. 269. Падение этой крепости чжурчжэней относится к середине XV в.

[38] Согласно изысканиям экспедиции Хабароского педагогического института 1946 г., Ачанский городок находился в местности Учжала, где проживала этническая группа племен ачан, являвшихся предками нанайцев. Развалины городка находятся в 3 км. от современного нанайского села Троицкое, на мысе Джаори. См. Г.В. Мелихов «Маньчжуры на Северо-Востоке (XVII в.)», с. 95.

[39] В данном случае маньчжуры действуют против казаков аналогично тому, как действовали монголы против чжурчжэней. Попытка взять Ачанск «изгоном» не удалась, а превосходство в огневой мощи дало возможность казакам успешно обороняться за стенами острога, практически не неся потерь от маньчжурских стрел. При обстреле крепости лучник практически все время находится на виду, в то время как стрелок из пищали большую часть времени проводит за закрытием, откуда видна только часть лица. В этих условиях потери обороняющихся от стрел сводятся к минимуму.

[40] Согласно «Халха Джирум», в 1718 г. длина кавалерийской пики для монгольских конников, входивших в состав маньчжурских войск, составляла в переводе на современные меры 5,4 м. См. «Халха Джирум», с. 85.

[41] Можно предположить, что маньчжурские копья со значками были использованы в качестве подручного средства для преодоления частокола.

[42] Описание штурма Ачанского острога см. «Русско-китайские отношения в XVII в. 1608-1683 гг.», т. 1, с. 135-137.

[43]«Как свидетельствуют предания, селения покидали обычно в результате межродовых войн». См. «История и культура нанайцев», с. 96.

[44] Сусу - нанай. «поселение, покинутое населением».

[45] Албазин как русская крепость был основан на месте даурского городка Якса в 1665 г. Никифором Черниговским, пожалованным впоследствии царем «приказчиком Албазина». В период с 1665 по 1685 годы Албазин не подвергался нападениям маньчжурских войск – казаки держали в руках стратегическую инициативу, совершая рейды вглубь маньчжурской территории, а местное население было не в состоянии ответить частыми набегами на Албазин. Поэтому до 1685 г. Албазин вряд ли мог иметь укрепления более современные, нежели те, которые традиционно использовали местные жители – ров, вал и частокол со сторожевой вышкой.

[46] Первые европейские пушки появились в Китае в 1529 г., а к моменту воцарения Канси (1661-1722) миссионерами-иезуитами было налажено производство 20-фунтовых орудий в самом Китае.

[47] «Еще в прошлом году в Албазине были сооружены двойные деревянные стены, засыпанные землей». См. Г.В. Мелихов «Маньчжуры на Северо-Востоке. XVII в.», с. 165.

[48] Предметом особого интереса русских послов на переговорах с маньчжурами всегда являлся вопрос об оснащенности Восьмизнаменной армии гранатами (как ручными, так и артиллерийскими). Начатое в период правления Канси литье артиллерийских гранат миссионерами-иезуитами быстро прекратилось со смертью Ф.Вербиста, бывшего одним из главных представителей ордена иезуитов при дворе Канси. Отлитые Вербистом 36 гранат так и не успели попасть под стены Албазина.

[49] См. В.А, Александров «Россия на Дальневосточных рубежах. XVII в.», с. 141.

[50] Маньчжуры всегда стремились обойтись, по возможности, без потерь, использовав в качестве ударной силы монголов или китайцев. В действиях под Албазином по естественным причинам большинство солдат были маньчжурами, чем и объясняется нежелание цинских командиров брать крепость открытой атакой.

[51] «Ныне Сабсу с товарищами докладывают: «Мы, верноподданные, имеем под своим командованием 2100 человек, и все же при обороне чувствуется нехватка сил. Прибытие воинов Бодина было бы весьма кстати» император приказал Бодину отобрать 200 воинов… снабдить их двухмесячным запасом провианта и срочно отправить в армию Сабсу». Там же, с. 177. По В.А. Александрову, в Албазине находилось 826 человек. См. В.А. Александров «Россия на Дальневосточных рубежах. Вторая половина XVII В.», с. 139.

[52] Маньчжуры не стали развивать правильную атаку на крепость. Можно предположить, что причиной этого стало невыгодное соотношение в живой силе и невозможность доставить под стены Албазина необходимое для проведения регулярных осадных работ количество китайских рабочих.

[53] Не только казаки перестроили Албазин для усиления обороны – маньчжуры также предприняли меры для улучшения фортификации своих опорных пунктов. Так,Айгунь имел двойную стену, а Сахалянь-ула-хотон (Хэйхэ) – каменную крепость с двойным рядом надолб и артиллерийскими позициями. См. Н.Я. Бичурин «СОКИ», с.364-365.

[54] Тем не менее, как обозначение поселения с населением от 100 до 1000 человек слово гасян продолжает сохраняться в нанайском языке.