1.Для измерения температуры термоэлектрическим термометром необходимо измерить термо-ЭДС, развиваемую термометром, и температуру свободных концов. Если температура свободных концов термометра при измерении температуры равна 0°С, то измеряемая температура определяется сразу из градуировочной характеристики (таблиц, графиков) рисунок 1.89, устанавливающей зависимость термо-ЭДС от температуры рабочего спая.

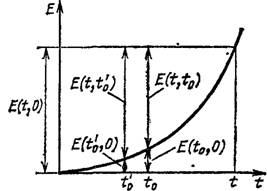

Рисунок 1.89 – Введение поправки на температуру свободных концов термоэлестрического термометра

Градуировочные характеристики термоэлектрических термометров определены, как правило, при температуре свободных концов, равной 0 °С. Если температура свободных концов на практике отличается от 0°С, но остается постоянной, то для определения температуры рабочего конца по градуировочной характеристике необходимо знать не только термо-ЭДС, развиваемую термометром, но и температуру свободных концов t0. Чтобы ввести поправку на температуру свободных концов to, если to, необходимо к термо-ЭДС, развиваемой термоэлектрическим термометром E(t,to), прибавить E(to,0), чтобы получить значение термо-ЭДС E(t,0):

E(t,to)+ E(to,0)=E(t,0),Такую термо-ЭДС E(t,0) развивает термоэлектрический термометр при температуре рабочего спая t и температуре свободных концов 0°С, т. е. при условиях градуировки.

Если в процессе измерения температура свободных концов примет какое-то новое значение to, то термо-ЭДС, развиваемая термометром, будет E(t,t'0) рисунок 1.89 и величина поправки на температуру свободных концов будет E(t'o,0), а термо-ЭДС, соответствующая условиям градуировки,E(t,t’o)+ E(t’o,0)=E(t,0). Значение поправки на температуру свободных концов термоэлектрического термометра зависит от градуировочной характеристики термометра, определяемой материалами проводников, из которых изготовлен термоэлектрический термометр. Независимо от способа введения поправки (расчетного или автоматического) методика введения поправки остается неизменной: определяется расчетным путем или автоматически в схеме получается значение E(to,0), которое затем суммируется с термо-ЭДС термопары. Суммарная термо-ЭДС E(t, 0) соответствует градуировочному значению.

Устройство термоэлектрических термометров и применяемые материалы. Два любых разнородных проводника могут образовать термоэлектрический термометр. К материалам, используемым для изготовления термоэлектрических термометров, предъявляется целый ряд требований жаростойкость, жаропрочность, химическая стойкость, воспроизводимость, стабильность, однозначность и линейность градуировочной характеристики и ряд других. К числу обязательных требований относятся стабильность градуировочной характеристики и (для стандартных термометров) воспроизводимость в необходимых количествах материалов, обладающих вполне определенными термоэлектрическими свойствами. Все остальные требования являются желательными. Например, могут быть очень жаропрочные материалы, воспроизводимые с однозначной и линейной градуировочной характеристикой и высоким коэффициентом преобразования. Но если градуировочная характеристика этих материалов нестабильна, то измерять таким термометром нельзя. С другой стороны, материалы, имеющие низкий коэффициент преобразования, нелинейную градуировочную характеристику, но имеющие стабильную характеристику, используются для термоэлектрических термометров.

2. Термопара — это соединение двух разнородных проводников — электродов. Для практического использования термопары ее электроды должны быть изолированы и помещены в защитную арматуру. Такая конструкция называется термоэлектрическим преобразователем. По определению «термоэлектрический преобразователь » (ТЭП) — это термопреобразователь, действие которого основано на зависимости термоэлектродвижущей силы термопары от температуры.

Термопара является основным элементом средств измерения температуры — термоэлектрических преобразователей (ТЭП).

В соответствии с ГОСТ Р50431-92 в табл. 1 приведены пределы длительного (кратковременного) применения для различных термопар ТЭП, имеющих следующие обозначения:

ТВР (А) — вольфрамрений-вольфрамрениевые;

ТПР (В) — платинородий-платинородиевые;

ТПП (S, R) — платинородий платиновые;

ТХА (К) — хромель-алюмелевые;

TXK (L) — хромель-копелевые;

ТХК (Е) — хромель-константановые;

THH (N) — никросил-нисиловые;

ТМК (T) — медь-константановые;

ТЖК (J) — железо-константановые.

К материалам для термопар (термоэлектродным материалам) предъявляется ряд требований: жаропрочность, химическая стабильность, воспроизводимость материалов (для обеспечения взаимозаменяемости термопар), заключающаяся в одинаковой зависимости термоЭДС термопары от температуры.

3.Существующие методы контактного измерения сверхнизких температур распространяются лишь на отдельные участки этого диапазона. Так, для измерения температур от 1 до 4 К используются терморезисторы из фосфористой бронзы с мелкими включениями свинца. Свинец при температуре около 4 К переходит в состояние сверхпроводимости, и сопротивление терморезистора изменяется. Такие терморезисторы имеют максимальную чувствительность при температурах от 1,5 до 4 К, но их показания зависят от величины рабочего тока, протекающего через терморезистор, и внешних магнитных полей.Для измерения температур ниже 1 К используются методы магнитной термометрии, основанные на зависимости объемной магнитной восприимчивости c ряда парамагнитных солей от абсолютной температуры Q, описываемой законом Кюри—Вейсса: c = С/(Q D), где С и D — постоянные, характерные для используемой соли.Для измерения температуры выше 4 К используются термошумовые термометры. Область их применения простирается до 1300 К, и поэтому они описаны в следующем параграфе.В диапазоне температур от 1 до 4 К базовым прибором для воспроизведения температурной шкалы является гелиевый газовый термометр. Для измерения сверхнизких температур от 4 до 14 К также применяются германиевые терморезисторы. Осуществление градуировки термометров в диапазоне температур от 4 до 10 К производится интерполяцией показаний платинового термометра, для чего используются угольные терморезисторы изготовленные из специально обработанного каменного угля. Обычно в понятие «низкие» включают область температур от 10 до 800 К. Для измерения таких температур используются металлические и полупроводниковые терморезисторы, термопары или термобатареи. Средними в термометрии считаются температуры от 500 (начало свечения) до 1600 °С (белое каление), а высокими— от 1600 до 2500°С, до которых удается распространить термоэлектрический метод с использованием высокотемпературных, жаростойких материалов.

4. При измерении температуры жидких и газообразных сред контактными методами необходимо учитывать погрешности, вызываемые влиянием теплообмена между измеряемой средой и датчиком, стенками сосуда, где находится измеряемая среда, теплопроводности арматуры самого датчика и т.д.Погрешность измерений с помощью термопар складывается из следующих составляющих:

o случайная погрешность, вызванная технологическим разбросом характеристик термопары (см. табл. 6.31). Зависит от чистоты материалов и точности их процентного содержания в материалах электродов;

o случайная погрешность измерения температуры холодного спая;

o погрешность, вызванная постепенной деградацией характеристик при высокой температуре;

o систематическая погрешность компенсации нелинейности (погрешность линеаризации) характеристики преобразования температуры в напряжение;

o систематическая погрешность термического шунтирования (связанная с теплоемкостью датчика);

o динамическая погрешность;

o погрешность, вызванная внешними помехами;

o погрешность аналого-цифрового канала.

5. Свободные концы термопары переносят с помощью термоэлектродных проводов и соединяют с измерительным прибором. Термоэлектродные провода изготавливают из материалов, сходных по свойствам с материалами электродов термопар. В этом случае термоэлектродные провода обладают той же термоэлектрической характеристикой, что и термоэлектроды. Термоэлектрические провода фактически удлиняют термоэлектроды термопар и их подсоединяют к зажимам измерительного прибора. Поскольку температура в близи измерительного прибора может меняться, в состав таких приборов включают специальные микросхемы, содержащие устройства компенсации температуры холодного слоя. (рис. 3.1)

2. При большом удалении измерительного прибора от термопары для экономии достаточно дорогих термоэлектродных проводов соединительные линии прокладывают термоэлектродными проводами до места термостатирования холодных слоев, и от холодных слоев к измерительному прибору – медными. Однако, метод термостатирования, например, погружением холодных слоев в ледяную ванну, устарел, и теперь применяется другой метод компенсации температуры холодного слоя, который заключается в ведении в измерительную цепь источника напряжения с ЭДС, равной по величине и противоположной по знаку термо ЭДС, вызванной изменением температуры холодных слоев (рис. 3.2).

|

рис. 3.1

рис. 2.9

6. Компенсационные провода изготавливаются из совершенно других материалов, чем термоэлектроды и применяются для термопар из благородных металлов. Так, для термопары ПР в качестве компенсационной может использоваться медная проволока. Применение компенсационных проводов может стать доминирующим источником неопределенности измерения температуры в промышленности, если разность температур двух концов провода существенна. Так, например, если для термопары типа S используется компенсационный провод, температура которого изменяется от 23 °С (головка термопары) до 0 °С (лед), то возникает дополнительная ЭДС около 15 мкВ, что приведет к ошибке в измерении 1,4 °С для температуры 900 °С.