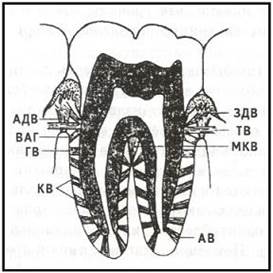

Периодонт – волокнистая соединительная ткань, с помощью которой зуб не только фиксируется в костной альвеоле, но и амортизирует давление, возникающее при жевании. Толстые пучки коллагеновых волокон периодонта имеют разное направление: в верхних отделах они натянуты почти горизонтально, в боковых – косо, у верхушки корня пучки перекрещиваются (Рис.9). Верхними своими концами они прикрепляются к цементу, а нижними – к окружающей кости альвеолы, где продолжаются в шарпеевские волокна костной ткани. Часть волокон, проходящих над гребнем альвеолы, образует транссептальную группу коллагеновых волокон, которые соединяют между собой соседние зубы. В промежутках между толстыми пучками коллагеновых волокон (главных волокон) плотной находятся прослойки интерстициальной ткани (рыхлойволокнистой соединительной ткани)с кровеносными и лимфатическими сосудами. Кроме обычных для этой ткани различных клеток, здесь встречаются цементобласты (у края периодонта), а при состояниях, связанных с процессами резорбции корней, появляются остеокласты и одонтокласты. В периодонтальной связке находятся также особые комплексы эпителиальных клеток – эпителиальные остатки (островки) Малассе. Эпителиальные островки образуются в период формирования корня зуба вследствие распада эпителиального корневого влагалища.

Рис.9. Основные группы волокон периодонта

АДВ – альвеолярно-десневые волокна; ВАГ - волокна альвеолярного гребня;

ГВ – горизонтальные волокна; КВ – косые волокна; АВ – апикальные волокна; МКВ – межкорневые волокна; ТВ – транссептальные волокна; ЗДВ – зубодесневые волокна. [1].

Основное вещество периодонта занимает до 65% объема межклеточного вещества, на 70% образовано водой, содержит гликозаминогликаны и гликопротеины, и представляет собой очень вязкий гель, благодаря чему оно способно играть существенную роль в амортизации нагрузок, воздействующих на зуб.

|

|

Обновление коллагена в волокнах периодонтальной связки происходит с очень большой скоростью, благодаря деятельности периодонтальных фибробластов, обладающих высокой синтетической и секреторной активностью и подвижностью. Любые нарушения синтеза коллагена быстро сказываются на состоянии периодонта. Для нормального синтеза коллагена необходим в связи витамин С (аскорбиновая кислота является кофактором пролингидроксилазы), поэтому одним из первых симптомов его длительной недостаточности в пище является поражение периодонта, приводящее к расшатыванию зубов.

Нервные волокна периодонта проходят через альвеолярную кость и разветвляются на дорсальной и вентральной поверхностях корня среди коллагеновых волокон периодонта. Механорецепторы периодонтальной связки реагируют на механическую нагрузку, испытываемую зубом при жевании.

ДЕСНА (Gingiva)

Десна – часть слизистой оболочки полости рта, покрывающая альвеолярные отростки челюстей. В ней различают три части (Рис.10):

· прикрепленную часть, которая плотно срастается с надкостницей альвеолярных отростков,

· свободную часть, которая свободно прилежит к поверхности зуба, отделяясь от неё узкой щелью – десневой бороздой (десневым карманом),

· десневые межзубные сосочки - участки десны треугольной формы, расположенные в промежутках между соседними зубами.

|

|

Рис.10. Схема строения десны

1 – десневая борозда; 2 – эпителий десны; 3 – кутикула эмали; 4 - эпителий прикрепления; 5 - свободная часть десны; 6 - десневой желобок;

7 – прикрепленная часть десны; 8 – цемент; 9 – волокна периодонта;

10 – стенка зубной альвеолы.

Десна представлена многослойным плоским частично ороговевающимэпителием (за исключением десневой борозды), а также собственной пластинкой. Собственная пластинка образована двумя слоями:

· сосочковым - рыхлой волокнистой соединительной тканью высоких и узких сосочков, внедряющихся в эпителий десны, и содержит много кровеносных сосудов и нервных окончаний;

· сетчатым слоем из плотной неоформленной соединительной ткани.

В области десневой борозды сосочки сглаживаются, тонкий пласт эпителия не подвергается ороговению.

Продолжением эпителия борозды является эпителий прикрепления. Эпителий прикрепления выстилает дно борозды и образует вокруг зуба манжетку, прочно связанную с поверхностью эмали, которая покрыта кутикулой.

Рис.11. Эпителий прикрепления

Эпителий прикрепления необычен морфологически и функционально (рис.11) Его клетки расположены между двумя базальными мембранами. Клетки эпителия прикрепления, за исключением базальных, имеют уплощенную форму и ориентированы параллельно поверхности зуба. Поверхностные клетки этого эпителия обеспечивают прикрепление десны к поверхности зуба с помощью полудесмосом, связанных со внутренней базальной мембраной.

Эпителиальное прикреплениеиграет важную роль в защите околозубных тканей от проникновения инфекции и других вредных агентов, а также в фиксации зуба в альвеоле.