Определение радиоактивности пищевых продуктов, воды

Экспресс-методы определения радиоактивности в любых объектах позволяют измерять удельную активность пробы или поверхностное радио-активное загрязнение непосредственно (экспресс) без так называемого обога-щения измеряемых проб, то есть без концентрирования радиоактивных веществ в материале пробы (выпаривания, озоления, прессования, химичес-кого обогащения и т.д.).

В лабораториях Роспотребнадзора, Ветеринарного департамента Мин-сельхоза, и других министерств и ведомств в настоящее время используют «Методику экспрессного определения объемной и удельной активности β-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениевод-ства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб.

В ней можно выделить пять основных операций:

- отбор и подготовка проб исследуемого материала к измерениям;

- подготовка радиометра «Бета» или другого имеющегося у вас прибора к работе;

- измерение фона;

- замер проб исследуемого материала (пищевых продуктов, сырья, воды и других объектов окружающей среды);

- расчет радиоактивности (удельной массовой или объемной активности) проб и сопоставление их с допустимой нормой.

Отбор и подготовка проб исследуемого материала к измерениям. Для системного анализа ваших исследований на протяжении нескольких месяцев или ряда лет следует завести журнал, в котором записывать дату, вид измеряемой продукции, тип прибора (он у вас через год-два может поменяться), место отбора проб (например, в каком лесу и когда собраны грибы, ягоды и т.д.) и результаты измерений (расчетов).

Отбор проб растений производят, как правило, на тех же участках, что и пробы почв. Для получения объединенной пробы растений массой 0,5-1 кг натуральной влажности, рекомендуется отбирать не менее 8-10 точечных проб.

Надземную часть травяного покрова срезают острым ножом или ножницами (не засоряя почвой), укладывают в полиэтиленовый мешочек, вкладывают этикетку из картона или плотной бумаги, на которой отмечают название растения, фазу вегетации, место отбора, вид отбираемой продукции и дату.

Нижняя часть растений часто загрязнена почвой. В этом случае либо нужно срезать растения выше, либо тщательно отмыть материал дистилли-рованной водой. С посевов сельскохозяйственных культур следует брать пробы по диагонали поля или ломанной кривой. Объединенную пробу составляют из 8-10 точечных проб, взятых либо из наземной части растений или раздельно - стеблей и листьев, плодов, зерна, корнеплодов, клубнеплодов.

Отбор проб зерна производят по всей глубине насыпи зерна или мешка. Ручным щупом точечные пробы отбирают из верхнего и нижнего слоев, касаясь щупом дна. Общая масса точечных проб при отборе должна быть не менее 1 кг. Зерно перемешивают.

Пробы клубнеплодов и корнеплодов отбирают из буртов, насыпей, куч, автомашин, прицепов, вагонов, барж, хранилищ и непосредственно из земли.

Пробы отбирают от однородной партии любого количества, одного сортотипа, заготовленного с одного поля, хранящегося в одинаковых условиях.

Точечные пробы отбирают по диагонали боковой поверхности бурта, насыпи, куч через равные расстояния на глубине 20-30 см. Клубни и корнеплоды берут в трех точках подряд.

Среднюю пробу для анализа выделяют из объединенной, масса ее должна быть 1 кг.

Отбор проб травы и зеленой массы. С пастбищ или сенокосных угодий пробы отбирают непосредственно перед выпасом животных или скашиванием на корм, для чего на выбранном для отбора проб участке выделяют 8-10 учетных площадок размером 1 или 2 м2, размещая их по диагонали участка. Травостой скашивают (срезают) на высоте 3-5 см. Полученную со всех точечных проб или учетных площадок зеленую массу собирают на полог, тщательно перемешивают и расстилают ровным слоем, получая таким образом объединенную пробу, из которой отбирают среднюю пробу для анализа. Для составления средней пробы, масса которой должна быть 1 кг, траву берут порциями по 100 г из 10 различных мест.

Пробы грубых кормов, хранящихся в скирдах, стогах отбирают по периметру скирд, стогов на равных расстояниях друг от друга на высоте 1-1,5 м от поверхности земли со всех доступных сторон с глубины не менее 0,5 м.

Отбор проб продуктов (круп, бобовых, семян и т.п.) аналогичен методам отбора проб зерна. Яблоки, помидоры, баклажаны и др. отбирают по методу отбора корнеплодов и т.п.

Из небольших партий продуктов (ягоды, зелень и т.п.) точечные пробы берут в четырех-пяти местах. Объединенная проба по весу или объему не должна превышать трехкратного количества, необходимого для измерения на соответствующем приборе.

Отбор молока и молочных продуктов производят из небольших емкостей (бидон, фляга и др.). Отбирают после перемешивания, а из крупных (цистерна, чан) - с разной глубины емкости кружкой с удлиненной ручкой или специальным пробоотборником. Величина средней пробы составляет 0,2-1 л и зависит от величины всей партии продукции.

Отбор проб мяса, органов сельскохозяйственных животных и птицы выполняют на убойных пунктах колхозов, совхозов, мясокомбинатах, рынках, в личных хозяйствах, а также магазинах.

Пробы мяса (без жира) от туш или полутуш отбирают кусками по 30-50 г в области четвертого-пятого шейных позвонков, лопатки, бедра и толстых частей спинных мышц. Общая масса пробы должна составлять 0,2-0,3 кг. Для специального лабораторного исследования отбирают также кости в коли-честве 0,3-0,5 кг (позвоночник и второе-третье ребро). Пробы внутренних органов животных отбирают в количествах:

- печень, почки, селезенка, легкие - 0,1- 0,2 кг;

- щитовидная железа - весь орган.

Птицу (цыплят) берут целыми тушками. Кур, индеек, уток, гусей - до 1/4 тушки. Количество проб определяется объемом и характером исследований.

Отбор проб рыбы производят на рыбокомбинатах, хладокомбинатах, рынках, в магазинах, а также при отлове - непосредственно в водоемах. Мелкие экземпляры рыб берут целыми тушками, крупные - только их среднюю часть. Исследованию подлежат все виды рыбы. Масса средней пробы составляет 0,3-0,5 кг.

Количество проб определяется объемом и характером исследований.

Пробы яиц отбирают на птицефабриках, птицефермах совхозов, колхозов, на рынке, в магазинах и личных хозяйствах. Величина пробы - 2-3 яйца.

Отбор проб натурального меда производят на пасеках, в магазинах, на рынках, складах и базах хозяйств и потребкооперации.

Забор меда производят трубчатым алюминиевым пробоотборником (если мед жидкий) или щупом для масла (если мед плотный) из разных слоев продукции. Закристаллизованный мед отбирают коническим щупом, погружая его в мед под наклоном. При исследовании сотового меда из одной соторамки вырезают часть сота площадью 25 см2. Если сотовый мед кусковой, пробу берут в тех же объемах от каждой упаковки. После удаления восковых крышечек образцы меда помещают на сетчатый фильтр с диаметром ячеек не более 1 мм, вложенный в стакан, и ставят в духовку газовой плиты при температуре 40- 45°С. Масса средней пробы - 0,2-0,3 кг.

Пробы шерсти, технической кости, рого-копытного, пушно-мехового сырья и шкур отбирают аналогично с последующим механическим дроблением или измельчением. Масса пробы – 100-200 г.

Отбор проб соков, сиропов, варенья, воды, компотов производят из перемешанной, однородной массы. Масса пробы – 100-200 г.

Пробы готовых мясных продуктов и колбасных изделий отбирают при их передаче в торговую сеть, непосредственно в магазинах или в местах хранения. Масса проб готовых мясных продуктов, полуфабрикатов и колбасных изделий составляет 200-300 г.

Отобранные пробы в необходимых случаях очищают, отмывают и измельчают. Пробы пищевых продуктов обрабатывают так, как на первом этапе приготовления пищи. Корнеплоды, клубнеплоды и картофель моют в проточной воде. С капусты удаляют несъедобные листья. Пищевую зелень, ягоды и фрукты также промывают проточной водой. Мясо и рыбу моют, с рыбы удаляют чешую и внутренности. С колбасных изделий снимают оболочку, с сыра - слой парафина. Подготовленные продукты измельчают при помощи мясорубки, терки, кофемолки и т. д. Пищевую зелень, траву, сено и т.д. измельчают ножом в эмалированной кювете.

Для измерения на радиометре «Бета» измельченный материал при помощи шпателя или ложки помещают в специальную кювету и уплотняют. Избыток с поверхности удаляют так, чтобы продукт находился на одном уровне с верхними краями корытца. При исследовании воды, молока и других жидких и пастообразных пищевых продуктов корытце заполняют контролируемой пробой.

Подготовка прибора к работе. Подготовка приборов «Бета», СРП-68-01 и других к измерению проб, радиоактивного загрязнения поверхностей или фона описаны в инструкциях.

Измерения фона. Эту операцию осуществляют в пустой, чистой (продезактивированной) чашечке-корытце или же ее можно наполнить дистиллированной водой.

Фон измеряют перед началом исследования проб материала и по его окончанию. Если же проб много и измерения проводят длительное время, то повторные (промежуточные) замеры фона производят через каждые 2 часа работы. Затем все замеры фона суммируют и определяют его среднее значение, которое и используют при расчетах активности исследуемых материалов.

Замеры проб исследуемого материала. Подготовленную к исследованию пробу вставляют в свинцовый домик и в таких же условиях, как измерялся фон (одинаковое расстояние от счетчика и время замера) измеряют ее.

На радиометре «Бета» и других приборах, как правило, производят одно измерение пробы в течение 1000 с или два замера по 100 сек, или три - по 10 сек и из двух более близких значений вычисляют среднее.

Правильное наполнение материалом пробы чашечки, кюветы или корытца позволяют потом автоматически переносить полученные значения удельной активности пробы к килограмму массы или литру объема исследуемого материала без дополнительных взвешиваний и перерасчетов. Это предусмотрено конструкцией прибора. Вот почему важно следить за правильным наполнением измеряемой емкости и не допускать недоливания (или недосыпания) материала пробы, так же как и перенаполнения.

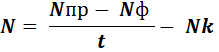

Расчет радиоактивности пробы. Поскольку профессиональные радиометры непосредственно радиоактивность материала исследуемой пробы не измеряют, а определяют ее пропорциональную величину N (скорость счета импульсов, фиксируемых счетчиком прибора в единицу времени), то радиоактивность (удельную активность) определяют расчетным путем по формулам:

N = (N пр - N ф) / t;

A = K N (или А = N/ P),

где N пр - скорость счета частоты следования импульсов при измерении радиоактивного загрязнения «толстого» слоя пробы исследуемого материала (с учетом фона), имп.;

N ф - средняя фоновая скорость счета (с пустой кюветой или наполненной дистиллированной водой), имп.;

t - время измерения фона и пробы, с/мин);

К - переводной коэффициент (берут из паспорта прибора), Ки . с (мин)/л (кг) . имп.;

Р - чувствительность радиометра Р = 1/К;

А - удельная объемная (Ки/л) или удельная массовая (Ки/кг) активность измеряемой пробы.

| Примечание. Методом «толстого» слоя называют исследования таких проб, увеличение толщины которых уже не приводит к увеличению измеряемой величины. Основным достоинством метода является простота, быстрота и достаточная точность измерений (10-9- 10-4 Ки/л или Ки/кг). |

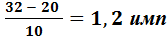

Пример. Допустим, что на радиометре «Бета» нужно замерить сухую заварку чая (грузинский, I сорт). На приборе N ф1 получилось равным 20 имп. за t = 10 сек, а N ф1, = 19 имп. а N ф2 = 21 имп. Среднее значение фона за 10 секунд измерений составит 20 импульсов.

Измеряем три раза в течение 10 с пробу чая. Получаем:

N пр = 30 имп., N пр2 = 34 и N пр3 = 32 имп.

Тогда среднее значение N пр составит 32 имп.

=

=

Коэффициент в данном случае равен К = 5,26.10-8 Ки . с/кг . имп.;

Тогда удельная R-активность будет определяться из следующего соотношения:

А = N К = 1,2 имп./с . 5,26 . 10-8 Ки . с/кг . имп. = 6,3 . 10-8 Ки/кг.

Допустимая норма для чая (сухой заварки) составляет 5.10-7 Ки/кг. В этом случае, как видим, удельная R-активность замеренного нами чая находится в пределах нормы (т.е. почти в восемь раз ниже нормы).

Однако следует учесть, что в данную методику расчета Госстандартом СССР с 1988 г. внесено дополнение по учету естественного изотопа 40К. Окончательная формула расчета активности имеет следующий вид:

где N K выбирают из таблицы содержания 40К в различных продуктах и сырье.

Это изменение в расчетах объясняется тем, что в последние годы из-за химизации полей и в частности использования калийных удобрений в продукцию растениеводства и животноводства поступает значительное количество радиоактивного калия (40К), а следовательно, его удельный вес в измерениях радиоактивности продуктов стал значимым и подлежит учету.

Ориентировочно, очень приблизительно и только для конкретного региона и «букета» радионуклидов из практики (на эмпирической основе) можно предложить некоторые соотношения. Так, уровень радиации (фон) и загрязненность для определенного района можно определить из соотношений, приведенных в следующей таблице.