Рисуя свои картины, Франко неизменно самым тщательным образом выписывал камни, из которых, к примеру, было сложено здание или которыми была вымощена дорога, — выписывал каждую выпуклость, каждую трещину, используя всю необходимую гамму красок. Поэтому я нисколько не удивился, когда Франко добавил, что, прикоснувшись к камням церквушки, он наконец почувствовал, что вернулся домой. Его настроение улучшилось еще более, когда к нему подошли его земляки, радостно приветствуя его и засыпая вопросами. Оказалось, что они знакомы с его картинами и восторгаются ими. «Мы слышали о твоих успехах, — доносилось со всех сторон. — Говорят, ты прославился. Вернулся к нам навсегда?» Франко чувствовал себя блудным сыном, вернувшимся в отчий дом после долгих скитаний. «Когда я был маленьким, — сказал мне Франко, продолжая наш разговор, — то думал, что когда вырасту, сделаю что-нибудь важное и полезное не только для своей матери, но и для своих земляков».

Его детские помыслы стали явью. Его картины получили признание не только в Америке, но и в Италии, а главное — у его земляков, жителей маленького Понтито, для которых он сохранил память о прошлом и подарил надежду на будущее, ибо собрался организовать в городке небольшой музей, который, как он рассчитывал, побудит уехавших из Понтито вернуться домой.

Возвратившись в Соединенные Штаты, Франко столкнулся с ошеломляющей неприятностью. Он опасался, что видения оставят его и он не сможет писать картины, но случилось невероятное: ему стали являться одновременно сразу два вида Понтито: один — времен его детства, а другой — совсем недавнего прошлого, напоминая о поездке на родину, причем второй накладывался на первый, вытесняя его. Франко пробовал рисовать, но потерпел неудачу. «У меня ничего не выходит, — жаловался он мне. — Перед моими глазами стоят две картинки одновременно. Возможно, мне уже никогда не придется рисовать виды Понтито. Я в ужасе. Мне кажется, я свихнусь».

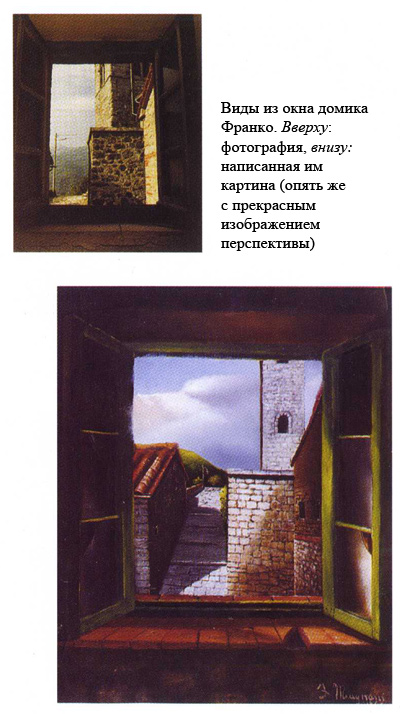

|

|

Однако через несколько дней неприятные галлюцинации прекратились, и Франко вновь стали являться только виды Понтито времен его детства. Но он полностью пришел в себя лишь через месяц, а обретя душевное равновесие, стал рисовать только миниатюры, изображая главным образом укромные уголки, закутки в доме или в саду, где он проводил время ребенком наедине со своими мыслями. На этих миниатюрах, как и на всех прежних картинах Франко, не изображено ни единой живой души, но миниатюры эти более жизненны, и когда смотришь на них, создается стойкое впечатление, что из места, изображенного на каждой миниатюре, кто-то совсем недавно ушел или вот-вот вернется туда.

Вернувшись к мольберту и обретя душевное равновесие, Франко даже стал помышлять о новой поездке в Понтито, надеясь на этот раз провести больше времени в одиночестве и тиши, сумев избежать внимания официальных властей и докучливых журналистов, которые в его первую поездку в Понтито успели ему порядочно надоесть.

В марте 1991 года в Италии открылась вторая выставка картин Франко, на этот раз во Флоренции, в палаццо Медичи-Рикарди. Я отправился на открытие выставки вместе с Франко. Когда он очутился в дворцовых залах, ему, выросшему в провинции и рисовавшему виды затерянного тосканского городка, стало не по себе. «Я здесь чужой, чуть ли не посторонний на собственной выставке», — признался он мне.

|

|

На следующее утро мы отправились на автомобиле в Понтито. Проехав мимо собора Санта-Мария дель Фьоре и баптистерия и миновав старый город, мы выехали на дорогу, ведущую в Пистойю. Дорогу обрамляли уходившие вдаль холмы, и за окнами нашей машины то и дело мелькали расположенные на этих холмах небольшие тосканские городки. «У каждого художника перед его мысленным взором стоит ландшафт его грез, — писал Честертон. — Это его особый собственный мир, его обособленная планета, со своей флорой и фауной, на которой он любит проводить время». Для Франко таким особым собственным миром был сохранившийся неизменным вековой тосканский ландшафт.

Машина промчалась мимо предостерегающего дорожного знака, извещавшего о возможных снежных заносах, и я спросил Франко, рисовал ли он зимние виды своего городка. «Лишь однажды, — ответил Франко. — На большинстве картин — Понтито весной». Когда мы въехали в Пешью, город, расположенный у подножия невысокой горы, Франко заулыбался, увидев знакомые места: магазинчик, в котором в детстве покупал краски, бар, где пил с друзьями прохладительные напитки, почту, куда заходил вместе с отцом. Мы ненадолго остановились, и Франко окружили прохожие. Его узнали и были рады ему, такому же простому человеку, как и они, но только ставшему в их понимании знаменитым. Улыбался и Франко, признание земляков радовало его. В Пешье он чувствовал себя свободно, уверенно, это была не парадная чопорная Флоренция.

Когда мы выехали из Пешьи, дорога запетляла среди лабиринта холмов, сжимавших ее с обеих сторон то обрывистыми, а то и отвесными склонами. Мы миновали Пьетрабуону, городок, расположенный на холмах, засаженных виноградниками и оливковыми деревьями, а затем проехали мимо Кастельвеккьо, Стьяппы и Сан-Квирино, таких же маленьких городков. Наконец за очередным поворотом показался Понтито. Франко снова посетовал на царившее кругом запустение. Когда мы переехали мост через весело журчавший ручей, Франко сказал: «У этого моста женщины стирали белье, а по этой тропе, — он махнул рукой, — женщины спускались и поднимались, неся корзины на голове». Оказалось, что тот же ручей служил и для иных целей — целей, связанных с ткачеством (вот уж ни за что бы не догадался). По словам Франко, в воды ручья на год погружали стебли собранной конопли, придавливая их увесистыми камнями. Через год стебли высушивали и пускали в ткацкое производство. Жители сами обеспечивали себя постельным бельем, полотенцами, мешками, шпагатом, веревками. «Теперь забытое производство», — с грустью закончил Франко повествование.

|

|

Приехав в Понтито, мы вышли из машины и направились по крутой улочке вверх. Франко поздоровался с попавшимся нам навстречу высоким стройным мужчиной в зеленой куртке. «Его отец, когда я был маленьким, угощал детвору конфетами», — сказал Франко. Мы остановились у дома, где родилась его мать. Из садика вышел загорелый преклонных лет человек с лицом, изборожденным морщинами. «Сабатини!» — воскликнул Франко (это был его дядя). «Франко! — отозвался старик. — Каким ветром тебя занесло? Говорят, у тебя выставка во Флоренции». В конце разговора он, тяжко вздохнув, сказал: «В соседних четырех домах никто не живет. Когда я умру, опустеет и этот дом», — он тоскливо оглянулся через плечо.

Мы отправились с Франко к его сестре Катарине, которая вместе с мужем вернулась в Понтито. Франко чуть помрачнел, увидев, что она постарела. Катарина нас угостила дарами земли тосканской, поставив на стол вино и тарелки с сыром, помидорами и оливками. Затем Франко повел меня к церкви, расположенной на самом высоком холме, откуда был виден весь городок. На кладбище, разбитом невдалеке, Франко показал мне могилы своих родителей. «Умерших здесь гораздо больше, чем людей в городе», — заметил он под конец.

Франко собирался остаться в Понтито на три недели, а когда мы прощались с ним, он задумчиво произнес: «Возможно, в будущем я вернусь сюда навсегда». Но когда я, уехав, вспоминал Франко, он представлялся мне одиноко стоявшим на кладбище и печально смотревшим на расположившийся внизу почти обезлюдевший городок.

Три недели, которые Франко провел в Понтито, зарядили его могучей энергией, придав новые силы, и он снова погрузился в работу, проводя в своей студии все свободное время. Помещение ломилось от груды картин: новых, написанных по сделанным в Италии зарисовкам, и старых, начатых в 1987 году, но не завершенных в то время в связи со смертью жены. Все картины, как и дотоле, изображали одни виды Понтито.

Когда я летом приехал к Франко, то увидел пару ботинок, свисавших со стропил его гаража с привязанным к ним листком плотной бумаги, на котором каллиграфическим почерком было написано: «В этих ботинках я спустя тридцать четыре года после отъезда с родины ступил на землю Понтито». Увидев, что я обратил внимание на записку, Франко сказал: «Иногда мне сдается, что я напрасно ездил в Понтито. Воспоминания и фантазии привлекательнее реальности. Искусство сродни сновидениям».

Реальная, текущая жизнь Понтито приводила Франко в расстройство, хотя он должен был давно примириться с запустением городка. Видимо, подоплекой его искренних огорчений в равной, если не в большей мере, служила серьезная боязнь того, что если он навсегда вернется в Понтито, его воспоминаниям наступит конец, а значит, придет конец и его работе. Поэтому меня нисколько не удивило, что Франко отклонил множество предложений побывать снова в Понтито и даже не поехал на выставку, организованную прямо на улицах городка. Теперь в Понтито наезжали другие художники, но только для них он представлял временный интерес, особо не отличаясь от других тосканских селений.

Очередной поездке в Понтито Франко предпочел свою студию. Едва закончив одну картину, он тут же принимался за следующую, продолжая работу, которой он уже отдал двадцать девять лет жизни и которая, казалось, никогда не будет завершена. Занялся Франко и другим видом творчества: стал изготавливать из картона макет Понтито — кропотливый и долгий труд его не смущал. Он также намеревался заснять свои картины на кинопленку и, подобрав подходящую музыку, смотреть свой собственный фильм, представляя, что совершает прогулку по своему городку. Франко также планировал оцифровать свои многочисленные картины, чтобы использовать их в дальнейшем для моделирования виртуальной реальности.

Когда я только познакомился с Франко, художником, рисующим лишь по памяти, и увидел его картины, то про себя сравнил его с Прустом, известным как «поэт памяти». Сначала я думал, что между ними и впрямь существует сходство: оба творческие натуры, отгородившие себя от реальности, чтобы погрузиться в мир своего далекого детства. Но затем я взял в толк, что творчество Франко отличается от творчества Пруста. Марсель Пруст, правда, тоже грезил о прошлом, об «утраченном времени» и искал дверь в это прошлое. Но Пруст преуспел в своем начинании (частично благодаря «невольным воспоминаниям», частично благодаря упорным интеллектуальным усилиям) и сумел завершить работу, придав ей психологическую и художественную законченность.

Франко пошел другим путем. В его работах не нашел отражения «внутренний мир» Понтито, вместо этого все написанные Франко картины явили собой статичные «декорации», оставив «за кулисами» обитателей городка и саму жизнь во всех ее проявлениях. Впрочем, Франко можно понять. Он рисовал картины, руководствуясь своими видениями, да и, вполне вероятно, рисовать другие сюжеты у него не было особенного желания, а если такая мысль когда-либо и являлась ему, то он ее отвергал, боясь сойти с предначертанного пути.

И все же отдадим Франко должное. Начиная с 1970 года, он нарисовал сотни картин и собирался написать еще великое множество — начиная от видов Понтито издали, с проезжей дороги, и заканчивая видом церквушки с изображением ее каждого камня. Он также намеревался построить в Понтито большой музей с собранием своих лучших картин (городской художественный архив), что явилось бы венцом его достижений и стало бы выполнением обещания, которое он, будучи мальчиком, дал своей матери: «Я воссоздам для тебя Понтито».

6. Вундеркинды

Фейетвиллский «Обсервер» от 19 мая 1862 года содержал необычное сообщение, написанное корреспондентом издания Лонгом Грэбсом, побывавшим в Кэмп-Мангуме.

Тринадцатилетний слепой негр Том давал представление перед собравшейся публикой в переполненном зале. Слепой недоумок поражает своим музыкальным даром, удивительной памятью и безошибочной имитацией. Он никогда не учился музыке, только слушал, как играют другие, и тем не менее ошеломляет публику тем, что, прослушав опытных музыкантов, тут же повторяет услышанное с тончайшими оттенками экспрессии. Его коронный номер — одновременное исполнение трех музыкальных произведений. На этот раз Том одной рукой исполнял «Хорнпайп»[156] Фишера, другой играл «Янки Дудл»,[157] а сам вдохновенно пел «Дикси».[158] Он также играет на фортепьяно, повернувшись к инструменту спиной и вывернув руки. Том и сам сочиняет музыку. Он сыграл написанную им «Битву при Манассасе»,[159] яркую музыкальную пьесу, поражающую экспрессией. Природа обделила Тома умом, но наделила взамен невероятным талантом.

О слепом недоумке, ставшем Слепым Томом, написал и Эдуард Сеген,[160] французский врач, в вышедшей в 1866 году книге «Идиотия и ее лечение психологическими методами» («Idiocy and Its Treatment by the Psychological Method»), в которой он упомянул и о других подобных Тому удивительных людях, которых позже назвали «идиотами-савантами».[161] Этим термином воспользовался и Даролд Трефферт, опубликовавший в 1989 году свою книгу «Странные люди: Идиоты-саванты» («Extraordinary People: Understanding „Idiot Savants“»), в которой тоже пишет о Томе, рабе, проданном полковнику Бетьюну.

Вот выдержка из его книги:

Тома с детства привлекали всевозможные шумы. Он любил прислушиваться к тиканью часов и шуму дождя. Но больше всего он любил музыку и не пропускал случая, чтобы получить удовольствие, когда дочери полковника Бетьюна садились за фортепьяно.

А вот что написал Сеген о Томе:

Он уродился слепым, не говорил до пяти лет и был слабоумным ребенком, за которым требовался постоянный уход. Однако уже в четыре года у него проявились необыкновенные музыкальные способности. Бетьюны открыли, что он обладал замечательным даром безошибочной имитации. Какой бы сложной ни была музыкальная пьеса, он тут же повторял ее в точности, следуя мелодии и темпу произведения.

В шесть лет Том стал и сам сочинять музыку. Слух о «слепом гении» быстро распространился, и в семь лет Том дал свой первый концерт, а к восьми годам заработал сто тысяч долларов. В одиннадцать лет он играл в Белом доме перед президентом Бьюкененом. Присутствовавшие при этом известные музыканты, решив, что Том разыгрывает публику, подвергли его трудному испытанию, сыграв два новых произведения, длинных и сложных, которые Том раньше слышать не мог. Он повторил их в точности без особых усилий.

Эдуард Сеген отметил и манеру, с которой Том слушал музыку:

Слушая музыку, Том выказывал явное удовольствие чрезвычайно богатой мимикой, радостным тихим смехом, потиранием рук, качанием из стороны в сторону. Как только начинали играть новую пьесу, Том принимал нелепую позу: сидя на стуле, он откидывал одну ногу в сторону, а другой начинал совершать медленное вращательное движение. Не оставались в покое и его руки.

Хотя Тома часто называли дебилом и идиотом, его манера поведения, описанная Сегеном, является скорее характеристикой аутизма, болезни, описанной только в сороковые годы XX века.

Аутизмом люди, естественно, страдали и раньше. Этим расстройством страдают и в настоящее время люди всех рас и национальностей, всех слоев общества. Однако раньше проявление симптомов этой болезни, особенно у детей, вызывало страх и замешательство окружающих (о ребенке, с таким расстройством, говорили, что он околдован или что его оставили эльфы взамен похищенного).

Симптомы этого психического расстройства были описаны почти одновременно в сороковые годы XVIII века Лео Каннером в Балтиморе и Гансом Аспергером в Вене. Оба, независимо друг от друга, назвали это расстройство аутизмом. Суждения Каннера и Асперегера во многом совпали. Оба отметили одним из главных симптомов этого психического расстройства крайнюю форму психического отчуждения, выражающуюся в уходе индивида от контактов с окружающей действительностью и погружении в мир собственных переживаний. Исходя из этого наблюдения, они и назвали это психическое расстройство аутизмом.[162]

По словам Каннера, это психологическое отчуждение понуждает ребенка отгораживаться от мира, причем изоляция эта распространяется на людей и не касается неодушевленных предметов. Другими симптомами аутизма Каннер считает склонность ребенка к стереотипным поступкам и ритуализации поведения, а также концентрацию мыслей вокруг нескольких значимых тем, исключающую заинтересованность всем остальным.

В одной из своих работ Аспергер продолжает симптоматику детского аутизма:

У детей, страдающих аутизмом, отсутствует контакт глаз при общении с окружающими, создается впечатление, что они смотрят на мир периферическим зрением. У них бедна мимика и невыразительны жесты. У них наблюдаются дефекты речи. Такие дети ведут себя исходя из собственных побуждений, не обращая внимания на требования создавшейся обстановки.

Добавим, что все эти дефицитарные симптомы парадоксальным образом сочетаются с необычно хорошим моторным развитием, удивительной памятью, высокими достижениями в развитии некоторых специальных интересов. Правда, природная одаренность наблюдается примерно у всего лишь десяти процентов детей, страдающих аутизмом, и еще реже у умственно отсталых детей. В 1768 году, за сто лет до Слепого Тома, в Берне родился Готфрид Майнд. Признаки умственной отсталости, отмечавшейся у ребенка, вскоре переросли в явный показатель дебильности. Однако еще в детстве Готфрид познакомился с красками и вскоре стал замечательно рисовать. Его жизнь описал доктор А. Ф. Тредголд в фундаментальной работе «Text-Book of Mental Deficiency», вышедшей в 1908 году. По словам Тредголда, Готфриду особенно удавались картины с кошками, за что его прозвали «Рафаэлем кошек». Готфрид рисовал и других животных (медведей, оленей, кроликов), а также детей, к которым он стоял ближе всего по умственному развитию. Вскоре он прославился по всей Европе, и одну из его картин купил английский король Георг IV.

В XVIII веке внимание ученых привлекали уникумы-математики или чудо-счетчики, как их еще называют. Одним из таких чудо-счетчиков был Джедедая Бакстон. Он был не только неграмотен, но и глуп, однако мог решать фантастические по сложности математические задачи даже во время разговора или работы. Однажды ему задали такую задачу: сколько денег понадобится, чтобы подковать лошадь ста сорока гвоздями, если один гвоздь стоит один фартинг, второй гвоздь стоит в два раза больше первого, третий в два раза больше второго и т. д.? Бакстон дал (почти правильный) ответ: 725 958 096 074 907 868 531 656 993 638 851 106 фунтов, 2 шиллинга и 8 пенсов. Когда его попросили возвести это число в квадрат (2139), он через два с половиной месяца назвал число, состоявшее из семидесяти восьми цифр. Хотя некоторые подсчеты занимали у Бакстона довольно продолжительное время, они не мешали ему работать, жить жизнью обыкновенного человека.

Обычно уникальные математические способности проявляются в раннем возрасте, когда ребенок почти не имеет практики арифметических вычислений. Естественно, такие способности обнаруживаются не только у аутичных детей. Джордж Паркер Биддер рос здоровым ребенком, но уже в раннем возрасте отличался уникальной способностью решать в уме сложные математические задачи. Так, он мог взять в уме логарифм любого числа с точностью до седьмого-восьмого знака после запятой и определить множители любого большого числа. Едва отец Джорджа убедился в его необыкновенных способностях, он тут же отправился с ним в поездку по Англии и Шотландии. Джордж Биддер (ставший впоследствии инженером-строителем с мировым именем) неоднократно пытался понять процесс, с помощью которого осуществляются сложные вычисления. Однако сначала сумел лишь отметить, что результат вычисления «неожиданно вспыхивает в сознании с быстротой молнии».[163] Уместно отметить, что и сын Биддера обладал блестящими математическими способностями, хотя и не стал чудо-счетчиком.

Почти все идиоты-саванты обладают замечательной памятью. Д-р Дж. Лэнгдон Даун,[164] который и ввел в медицинскую практику в 1887 году термин «идиоты-саванты», отмечал, что «феноменальная память часто сопровождается дефектом мышления». Он привел и пример. Одному из своих пациентов Даун дал прочитать сочинение Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи». Пациент прочел книгу и запомнил весь текст, упустив одну строчку. Ошибку обнаружили и исправили. «Но даже после этого, — пишет Даун, — пациент, читая снова наизусть текст и доходя до места, где он ошибся, опять пропускал ту же строчку, после чего возвращался назад и уже не делал ошибки».

Приведу пример из собственной практики. Мартин А., идиот-савант, о котором я рассказал в своей работе «Ходячий Гроув» («A Walking Grove»),[165] мог прочесть наизусть девять томов «Словаря музыки и музыкантов» (словаря Гроува) 1954 года издания. С текстом словаря Мартина познакомил его отец, и Мартин всегда декламировал этот текст, имитируя голос отца.

В работах Дауна и Тредголда, практиковали в лечебницах для умственно отсталых людей, рассказывается о Дж. Х. Пуллене, «гении Эрзвудской психиатрической больницы», который за пятьдесят с лишним лет изготовил большое количество сложных моделей судов и разнообразных машин, в том числе и настоящую гильотину, которая чуть не убила чересчур любопытного медика. Тредголд пишет и о другом идиоте-саванте, который мог разобрать и тут же моментально собрать любой сложности механизм, не имея инструкции. В медицинской литературе также описывают умственно отсталых людей, которые обладали невероятной физической силой и ловкостью и совершали сложные трюки без всякой предварительной подготовки. Я и сам описал подобного человека (идиота Нижинского).[166]

В XIX веке необыкновенный дар чудо-счетчиков объясняли гипертрофированными умственными способностями и относились к таким явлениям как к любопытному феномену. Более серьезно к изучению проблемы подошел психолог Фредерик Майерс.[167] В своей работе «Личность человека» («Human Personality») он попытался проанализировать процесс, с помощью которого чудо-счетчики добиваются поразительных результатов. Правда, глубоких выводов он не сделал и только предположил, что при решении сверхсложных задач происходит процесс подсознательных вычислений, после проведения которых полученный результат «сбрасывается» в сознание. Он также отметил, что методы сложных математических вычислений являются идиосинкразическими, индивидуальными у каждого чудо-счетчика. Майерс одним из первых написал о бессознательных и предсознательных когнитивных процессах и предсказал, что дар идиотов-савантов может быть объяснен не только необычайными умственными способностями, но и явлениями, свойственными сфере, которую сейчас называют «когнитивным бессознательным».

В сороковые годы XX века, когда появилось понятие «аутизм» (психическое расстройство, описанное в медицинской литературе), выяснилось, что этим недугом страдает большинство идиотов-савантов и что примерно у десяти процентов аутичных людей обнаруживаются необыкновенные дарования. Эти способности могут касаться не только сложных математических вычислений, но и проявляться в музыке, живописи, мнемонике и других наклонностях человека.

В 1977 году психолог Лорна Селфе опубликовала книгу «Надия: Необыкновенные способности к рисованию у аутичного ребенка» («Nadia: A Case of Extraordinary Drawing Ability in an Autistic Child»). В книге рассказывается о том, что Надия начала рисовать в три с половиной года, начав с лошадей, а затем рисовала все, что попадало ей на глаза, в том числе и людей. Ее рисунки разительно отличались от рисунков детей ее возраста. Неведомо как она овладела приемами передачи пространства, использовала игру светотени, а рисуя людей, передавала совокупность индивидуальных черт изображаемого человека. Даже дети, у которых с годами обнаруживаются способности к рисованию, начинают с каракулей. Надия миновала этот этап. Способности к рисованию обычно формируются у детей одновременно с развитием мышления и речи. Надия, казалось, просто рисовала все то, что попадало ей на глаза, не осмысливая увиденное. Она демонстрировала не только феноменальную одаренность, беспрецедентно рано развившуюся, но и особенную манеру восприятия внешнего мира и необычные умственные способности.[168]

История Надии заинтересовала неврологов и побудила их обратить внимание на необыкновенные творческие способности человека. Если раньше неврологи в течение долгого времени главным образом обращали внимание на недостаточность и расстройства невральных функций, то теперь у них вызвало интерес и противоположное направление: изучение природы одаренности человека и ее биологической основы в мозгу. Идиоты-саванты в этом смысле предоставляют большие возможности для этого изучения, ибо являют собой собрание разнообразных врожденных талантов чисто биологического характера, несравнимо более независимых от внешнего мира, чем умственные способности обычных людей.

В июне 1987 года я получил по почте пухлый пакет от английского книгоиздателя. В пакете оказались рисунки с видами Лондона, что весьма заинтересовало меня (я родился и вырос в Лондоне). Я стал не торопясь рассматривать полученные рисунки: Сент-Панкрас, Альберт-Холл, Национальный исторический музей, пагода в Кью-Гарденз.[169] Рисунки не только точно передавали все особенности изображенных объектов, но и были выполнены в самобытной манере, дышали жизнью. Особенно меня поразил рисунок собора Святого Павла во время Великого лондонского пожара,[170] выполненный с исключительным мастерством. В пакете я нашел и письмо от книгоиздателя. Он сообщал, что все рисунки принадлежат Стивену Уилтширу, ребенку, страдающему аутизмом с раннего детства. Присланные мне рисунки (их было всего двадцать шесть) объединялись общим названием «Лондонская азбука»[171] и были выполнены Стивеном в десятилетнем возрасте. Далее в письме сообщалось, что шестьдесят лучших рисунков Стивена (которому в настоящее время тринадцать лет) будут в ближайшем будущем напечатаны в специальном издании.

Рисунки Стивена во многом напоминали рисунки моего бывшего пациента Хосе, талантливого художника, страдавшего аутизмом, историю которого я описал в одной из своих работ. Схожесть рисунков Стивена и Хосе понудила меня задаться вопросом: не является ли их увлечение рисованием одной из аутичных форм восприятия внешнего мира? Правда, в положении Стивена и Хосе было и существенное различие: Хосе, несмотря на свои удивительные способности, попал в психиатрическую больницу, а Стивена сей удел миновал.

Месяц спустя я отправился в Англию навестить своих родственников. В Лондоне я показал рисунки Стивена своему брату Дэвиду, врачу, практикующему в северо-западной части города. «Стивен Уилтши! — воскликнул Дэвид, — Да это же мой пациент. Я знаю его с трехлетнего возраста».

По моей просьбе Дэвид рассказал мне о нем. Стивен был вторым ребенком в семье рабочего. В отличие от своей сестры Аннетт, которая была старше его на два года, Стивен, появившись на свет, медленно физически развивался: стал поздно сидеть, стоять и ходить. Когда Стивену исполнилось три, обнаружились и другие дефекты в его развитии. Он сторонился других детей, при виде них плакал или забивался в какой-нибудь закуток. При общении с окружающими людьми и даже с родителями он не смотрел им в глаза, и, когда с ним разговаривали, часто казалось, что он не слышит, хотя слух у него был хороший (он неизменно боялся грома, даже дальних раскатов). Сам Стивен почти не говорил.

В тот год, когда Стивену исполнилось три, его отец, заядлый мотоциклист, разбился насмерть, не справившись с управлением. Потеряв отца, к которому он был наиболее привязан, Стивен еще больше ушел в себя, совершенно перестав говорить. Врачи определили, что он страдает детским аутизмом, и по их рекомендации Стивена отдали в Куинсмилл, специальную школу для недоразвитых детей, в которой он и стал учиться с четырех лет.

Лоррейн Коул, заведующая Куинсмиллом, по моей просьбе, написала мне, охарактеризовав Стивена следующим образом:

Поступив в нашу школу, Стивен почти не говорил. Вытянуть из него слово стоило великого труда. Окружавшие его люди, казалось, не имели для него никакого значения, за исключением редких случаев, когда Стивену было что-то безотлагательно нужно от них. Малейшие изменения в распорядке дня приводили его в расстройство, ибо он был склонен к стереотипному поведению. С другими детьми он не общался. Все свободное время Стивен проводил за столом и, вооружившись карандашом и бумагой, с увлечением рисовал. Любил он разглядывать и картины, висящие в классах и коридорах. Я не раз заставала его за этим занятием.

Сначала Стивен, как мне удалось узнать, рисовал, в основном машины, а иногда — животных и даже людей, включая шаржи на учителей школы — довольно удачные, как сообщила мне Коул. В семь лет Стивен стал рисовать здания Лондона, которые он видел во время школьных экскурсий или на страницах журналов, и постепенно почти полностью переключился на такого вида рисунки. Его приверженность, по существу, одной теме объяснить не так просто, хотя одно-единственное пристрастие и характерно для аутичных людей. Так, Джесси Парк, художница, страдавшая аутизмом, рисовала лишь природные аномалии и звездное небо.[172] Шиохиро Ямамура, тоже аутичный художник, рисовал одних насекомых, а Джонни, также художник, страдавший тем же недугом, по свидетельству наблюдавшей за ним психолога Миры Ротенберг, одно время отдавал предпочтение электрическим лампам, а если рисовал что-то другое, животных или людей, то умудрялся составлять их фигуры из тех же электрических ламп.