Для нормальной эксплуатации нагнетателей необходимо, чтобы их работа была устойчивой. Это означает, что после случайных возмущений, которые могут быть вызваны различными причинами (например, изменением напряжения в электрической сети и, как следствие, изменением частоты вращения рабочего колеса; изменением гидростатической составляющей потерь давления; изменением расхода и т. п.), режим работы должен возвращаться в первоначальное положение.

Однако в некоторых случаях при работе нагнетателей в сетях могут возникать неустойчивые режимы. При этом наблюдается резкое изменение подачи и, следовательно, резкое изменение мощности электродвигателя. Такие режимы работы возникают чаще всего в тех случаях, когда характеристика нагнетателя имеет «седлообразный» вид.

Возникновение неустойчивых режимов работы

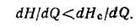

В некоторых случаях при работе нагнетателей в сетях могут возникать неустойчивые режимы. При этом наблюдается резкое изменение подачи и, следовательно, резкое изменение мощности электродвигателя. Такие режимы работы возникают чаще всего в тех случаях, когда характеристика нагнетателя имеет «седлообразный» вид. Рассмотрим, как работает в сети, состоящей из водозабора, всасывающего и нагнетательного трубопроводов и емкости значительного объема центробежный насос, имеющий падающую характеристику (рис. 7.1 а). При случайном увеличении подачи на величину dQ противодавление сети (точка 1)оказывается больше напора, создаваемого насосом (точка 2),сеть будет как бы тормозить работу насоса и режим работы будет стремиться вернуться в первоначальное положение (точка А).

Если подача по какой-либо причине уменьшилась на величину dQ,то напор насоса (точка 3)превысит сопротивление сети (точка 4),и насос, увеличив подачу, вернет режим работы в исходное положение (точка А). Такая работа насоса в сети называется устойчивой. При работе в сети одного насоса условие устойчивости имеет вид:

| (7.1) |

Проанализируем работу в той же сети насоса с «седлообразной» характеристикой (рис. 7.1 б). Пусть расчетный режим работы определяет точка А. Тогда при увеличении подачи на величину dQ напор, развиваемый насосом, оказывается больше противодавления сети, и подача насоса будет расти. Так будет продолжаться до тех пор, пока режим работы не перейдет в точку Б. При этом QБ>QА.

Рисунок 7.1 – К анализу устойчивости работы в сети центробежного насоса

Если же подача насоса уменьшится на величину dQ,то сопротивление сети окажется больше, чем развиваемый насосом напор, и подача будет продолжать уменьшаться до тех пор, пока режим работы не перейдет в точку В. При этом QБ<QА.

Очевидно, условие устойчивости работы (7.1) в этом случае не выполняется, т. е. расчетный режим работы насоса в сети, определяемый точкой А,является неустойчивым.

Помпаж

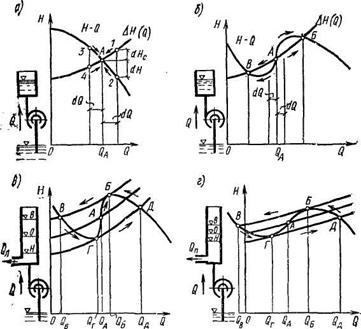

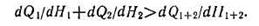

Рассмотрим теперь работу насоса с «седлообразной» характеристикой в сети, включающей емкость (например, водонапорный бак), рабочий объем которой сопоставим с подачей насоса (рис. 7.1 в). В расчетном режиме (точка А) подача насоса QА равна расходу потребителя Qп. Если произойдет увеличение подачи насоса на величину dQ,то, как уже установлено, режим работы не вернется в точку А,и подача насоса будет расти.

Уровень воды в баке начнет повышаться, возрастет гидростатическая составляющая потерь напора, и характеристика сети пройдет выше. Рабочая точка будет перемещаться по характеристике насоса вверх до тех пор, пока не займет положение точки Б. Режим работы, определяемый точкой Б, называется критическим, так как малейшее повышение противодавления сети приводит к тому, что режим скачкообразно переходит в точку В. При этом подача насоса QВ будет меньше расчетной.

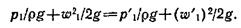

Поскольку Qп > Qв то уровень воды в баке начнет понижаться, гидростатическая составляющая потерь давления начнет уменьшаться, и характеристика сети расположится ниже. Рабочая точка будет перемещаться по характеристике насоса вниз до тех пор, пока не займет положения точки Г,режим работы в которой тоже не является устойчивым, так как незначительное понижение уровня воды в баке (например, вследствие инерционности процесса) приведет к скачкообразному переходу режима работы насоса в точку Д. При этом происходит резкое увеличение подачи. Так как QД>Qп,то уровень воды в баке начнет повышаться, следовательно, начнет возрастать гидростатическая составляющая потерь давления, и рабочая точка будет перемещаться по характеристике насоса из точки Д в точку Б, достигнув которой, скачкообразно перейдет в точку В и т. д. Скачкообразное изменение режима работы насоса по аналогии с работой поршневой машины получило название помпаж. Помпаж обнаруживается прежде всего по характерному, строго периодическому изменению шума насоса и интенсивным колебаниям напора в сети. Работа насоса в условиях помпажа крайне нежелательна и не должна допускаться при эксплуатации. Особенно нежелательна она в том случае, если точка В оказывается во II квадранте, т. е. когда режим работы переходит в область отрицательных подач. При отсутствии обратного клапана жидкость пойдет из бака в резервуар через насос (рис. 7.1 г).

Неустойчивая работа может наблюдаться и при работе вентиляторов, имеющих «седлообразные» характеристики с перегибом и явно выраженным максимумом. На устойчивости работы нагнетателей может сказаться параллельное включение, однако вероятность помпажа при прочих равных условиях в этом случае значительно меньше, чем при работе одного нагнетателя. Условие устойчивости при параллельной работе двух нагнетателей имеет вид:

| (7.2) |

Для предотвращения помпажа следует применять нагнетатели со стабильной формой напорной характеристики. При наличии западающего участка характеристики предотвратить или уменьшить помпаж можно установкой обратных клапанов, обеспечивающих работу нагнетателя в системе с подачами Q>QH maxуменьшением частоты вращения рабочего колеса; уменьшением аккумулирующей способности системы; расположением дросселирующей задвижки непосредственно за нагнетателем.

Кавитация

В насосах при достижение определенных условий может возникнуть явление, называемое кавитацией. Под кавитацией понимают образование при снижении гидростатического давления пузырьков газа в толще движущейся жидкости и схлопывание этих пузырьков внутри жидкости в зоне, где гидростатическое давление повышается. В лопастном насосе кавитация возникает на лопатке рабочего колеса вблизи ее входной кромки, т. е. там, где скорость потока максимальна.

В месте схлопывания пузырька (т. е. в момент его полной конденсации) возникает резкое увеличение давления (до сотен атмосфер). Если в этот момент пузырек пара находился на поверхности рабочего колеса или лопатки, то удар приходится на эту поверхность, что вызывает эрозию материала. Поверхность металла носит выщербленный характер. Процесс разрешения рабочих органов лопастных насосов является наиболее опасным следствием кавитации. Кавитация в лопастных насосах сопровождается резким шумом, треском и даже вибрацией насосной установки и, что особенно важно, падением напора, мощности, подачи и КПД.

Материалов, имеющих абсолютную устойчивость против кавитационного разрушения, не существует, поэтому работа насосов в кавитационном режиме не допустима. Это означает, что работа любого лопастного насоса должна осуществляться в бескавитационном режиме.

Рассмотрим физическую картину возникновения кавитации в лопастном насосе при обтекании потоком лопасти рабочего колеса. Допустим, поток подходит к лопасти так, что вточке а линия тока раздваивается (рис. 7.2). Положение точки а для одного и того же насоса зависит от его подачи. Скорость относительного движения жидкости в точке в на тыльной стороне лопасти максимальна, поэтому давление в этой точке минимально. Запишем уравнение Д. Бернулли для относительного движения жидкости вдоль струйки, движущейся от точки а к точке в:

| (7.3) |

В силу того, что точки а и в находятся на достаточно близком расстоянии друг от друга, потерями напора на этом участке можно пренебречь, а переносные скорости вращения этих точек можно считать равными.

В силу того, что точки а и в находятся на достаточно близком расстоянии друг от друга, потерями напора на этом участке можно пренебречь, а переносные скорости вращения этих точек можно считать равными.

Если понижать давление p 1в потоке перед входом в рабочее колесо, оставляя неизменной подачу, то вследствие безотрывного течения жидкости скорости w 1и w ’1не изменяются, а давлениев точке в будет понижаться на ту же величину, что и давление в точке а.

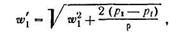

Как только по мере снижения давления p 1 давление в точке достигнет значения давления насыщенных паров pt,то дальнейшее уменьшение давления в потоке жидкости на входе в колесо не будет сказываться на величине p ’1 = pt. Как видно из уравнения Д. Бернулли, скорость относительного движения потока в точке в, равная

с уменьшением давления р 1будет уменьшаться. Расход потока в межпластном пространстве остается постоянным, вследствие чего струйки жидкости, движущиеся вблизи струйки ab,начнут двигаться с большей относительной скоростью, следовательно, с меньшим давлением в них. Таким образом, зона движения жидкости, в которой появляются пузырьки газов, постепенно расширяется с уменьшением давления перед входом потока в рабочее колесо. В тот момент, когда произойдет полный отрыв потока от тыльной стороны лопасти, резко уменьшится напор насоса.

Как видно из приведенных достаточно простых описаний этого сложного явления, параметры насоса (напор и КПД) начинают меняться при достаточно развившейся кавитации. Основным средством, предупреждающим появление кавитации, является создание такого давления во всасывающем трубопроводе, при котором кавитация отсутствует. Как правило, это давление определяется высотой всасывания жидкости при работе насоса.

Как видно из приведенных достаточно простых описаний этого сложного явления, параметры насоса (напор и КПД) начинают меняться при достаточно развившейся кавитации. Основным средством, предупреждающим появление кавитации, является создание такого давления во всасывающем трубопроводе, при котором кавитация отсутствует. Как правило, это давление определяется высотой всасывания жидкости при работе насоса.

Кавитационным запасом Δ h н азывается превышение полного напора жидкости во всасывающем патрубке перед рабочим колесом над напором, создаваемым давлением насыщенных паров:

, ,

| (7.4) |

т. е. существует связь между кавитационным запасом и статической высотой всасывания.

Чем больше кавитационный запас, тем меньше статическая высота всасывания и, следовательно, хуже кавитационные качества насоса.

Для определения критического кавитационного запаса проводят кавитационные испытания насоса. В результате для каждого режима работы насоса получают так называемую навигационную характеристику, которая представляет собой зависимость напора и мощности насоса от кавитационного запаса при постоянной частоте вращения привода и подаче. Типичная кавитационная характеристика приведена на рис. 7.4.

Как следует из приведенных выше рассуждений, при большом кавитационном запасе кавитации в потоке не наступает. При достижении давления p ’1 = pt начавшаяся кавитация приводит к уменьшению напора и мощности насоса. Режим, при котором начинается падение давления и мощности, называют первым критическим режимом.

Как следует из приведенных выше рассуждений, при большом кавитационном запасе кавитации в потоке не наступает. При достижении давления p ’1 = pt начавшаяся кавитация приводит к уменьшению напора и мощности насоса. Режим, при котором начинается падение давления и мощности, называют первым критическим режимом.

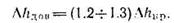

У многих тихоходных насосов первый критический режим на кавитационной характеристике не обнаруживается. В этом случае приходится ограничиваться вторым критическим режимом. В качестве наименьшего ка-витационного запаса принимают либо первый, либо второй критический кавитационный запас. Для предотвращения работы насоса в нежелательном кавитационном режиме обычно назначают небольшое превышение допустимого кавитационного запаса над критическим, т. е.

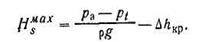

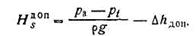

Зная критический или допустимый кавитационный запас, можно найти для данной насосной установки допустимую статическую высоту всасывания:

Обычно принимают (ра – pt)/ρg = 10 м, что соответствует наиболее часто встречаемому случаю всасывания холодной воды при нормальном давлении. В этом случае предыдущее выражение приобретает простой вид:

| (7.5) |

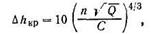

С. С. Рудневым было предложено уравнение для определения критического кавитациониого запаса, имеющее вид

| (7.6) |

где С – кавитационный коэффициент быстроходности.

Из выражения (7.6) следует, что кавитационные свойства насоса тем выше, чем больше величина С.

Улучшению кавитационных качеств насоса способствует увеличение входного диаметра и ширины рабочего колеса на входе. Наиболее эффективным является увеличение ширины рабочего колеса на входе, так как в этом случае не только улучшаются кавитационные качества насоса, но и не ухудшается его КПД.

Другим способом повышения кавитационных качеств насоса является установка на входе в рабочее колесо первой ступени осевого колеса, благодаря чему увеличивается давление на входе в колесо центробежного насоса.

Контрольные вопросы

1. Какме нагнетатели устойчивы в работе, а какие нет?

2. Что такое помпаж?

3. Что необходимо предпринимать для предотвращения помпажа?

4. Что такое кавитация?

5. Охарактеризовать понятия «кавитационная характеристика» и «кавитационный запас».

ЛЕКЦИЯ 8