SВN 5-8112-1565-7

Пособие содержит пошаговые программы формирования ритмической способности у детей дошкольного и младшего школьного возраста, и в том числе у детей с особенностями развития (речевыми нарушениями различной степени сложности, ранним детским аутизмом, задержкой психического развития и др.). Большой объем упражнений для использования в практической работе расширит и обогатит профессиональный инструментарий разных специалистов: логопедов, психологов, дефектологов, воспитателей.

Простота и доступность изложения, практическая направленность пособия сделают его привлекательным также и для родителей, стремящихся обеспечить гармоничное развитие своего ребенка.

ББК 74.3 УДК 376.1.036.5-056.264

Содержание

Введение.................................................................................. 4

1 Организация и содержание I этапа.................................. 8

Первый блок упражнений (направлен на построение

ритмического ряда)............................................................ 10

Второй блок упражнений (направлен на установление

ритмических координаций)................................................ 17

Третий блок упражнений (направлен на усвоение способов

трансформации)................................................................... 30

2. Организация и содержание II этапа............................. 3 5

Первый блок упражнений (направлен на усвоение

ритмических эталонов темпа)............................................. 36

Второй блок упражнений (направлен на формирование

представлений о паузировании).......................................... 39

Третий блок упражнений (направлен на формирование

представлений о ритмическом ударении).......................... 43

3. Организация и содержание III этапа............................ 50

Первый блок упражнений (направлен на усвоение

слогоритмической структуры слова).................................. 51

|

|

Второй блок упражнений (направлен на слоговой

и звукобуквенный анализ слова)......................................... 53

Третий блок упражнений (направлен на выделение

морфологических признаков слова)................................... 56

Приложение

Логопедическая щетка-«ежик».......................................... 60

Литература......................................................................... 61

SВN 5-8112-1565-7

© Айрис-пресс, 2006

Введение

Ритмическая способность, являясь категорией универсальной, рассматривается специалистами в качестве предпосылки и одновременно условия реализации различных видов деятельности — речевой, интеллектуальной и др.

Развитие ритмической способности находится в тесной связи с формированием пространственно-временных представлений. Каждое движение, осуществляясь в системе пространственных координат, обеспечивается определенным уровнем развития зрительно-моторной координации и оптико-пространственных связей, т. е. совокупной деятельностью зрительного, двигательного и кожно-кинестетического анализаторов. Восприятие времени реализуется благодаря совокупной деятельности слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Таким образом, межанализаторная деятельность обеспечивает готовность к овладению основными ритмическими структурами. В то же время уровень развития межанализаторной деятельности определяется степенью сформированности ритмической способности. В онтогенезе последовательное развитие межанализаторного взаимодействия, координации и интеграции создает базу для сенсомоторных механизмов речи, определяет успешность формирования сложнейших речевых функций и языковых процессов, составляющих основу звуковой стороны речи, функций письма и чтения и др. Таким образом, развитие ритмической способности должно являться важной составляющей коррекционно-развивающих логопедических программ. На сегодняшний день наиболее разработанными являются фонетическая ритмика (Т. М. Власова, А. Н. Пфафенродт, 1989) и логопедическая ритмика (Г. А. Волкова, 2002).

|

|

Логопедическая ритмика построена на тесной связи движения с музыкой и речевым материалом. Музыка и слово помогают активно реализовывать движение или за-

тормаживать нежелательную моторную реакцию. Метод фонетической ритмики рассматривается его авторами как прием работы по формированию и коррекции произносительной стороны речи слабослышащих детей, организованный в системе двигательных упражнений.

Материалы данного пособия, так же как приемы логопедической и фонетической ритмики, основаны на принципе взаимосвязи развития движения и речи. Включение этих материалов в структуру обычного логопедического занятия расширит профессиональный арсенал логопедов, не владеющих приемами смежных дисциплин — музыкальной грамоты и сурдопедагогикой.

Пошаговые программы данного пособия разработаны на основании следующих положений:

• ритмическая способность развивается в процессе деятельности (предметно-практической, игровой, продуктивной — конструирования, рисования);

• механизм формирования ритмической способности

предусматривает последовательное построение ритмических моделей различной модальности (основанных

на базовых пространственно-временных построениях:

повторе, чередовании, симметрии), их координацию и

трансформацию за счет установления интегративных

связей, включение специальных знаков и символов в

процесс формирования комплексных ритмических моделей;

|

|

• двигательный ритм оказывает организующее влияние

на становление речевых механизмов; опора на максимальную реализацию функциональных возможностей

двигательно-кинестетического анализатора является не

обходимым условием в осуществлении межанализаторного взаимодействия, в ходе формирования ритмов раз

личной модальности, координации и трансформации

ритмических моделей.

В данной работе используется последовательность формирования ритмических моделей от построения ритмического ряда к метру, темпу и ритмическому рисунку.

Пошаговые программы представлены упражнениями, которые распределены по этапам в соответствии с механизмом формирования ритмических моделей. На первом этапе организуется движение, которое, в свою очередь, сопровождает восприятие музыкального звучания, зрительных образов, речи. Опора на различные модальности (слуховую, зрительную, тактильную и др.) со сменой доминанты является обязательным условием выполнения каждого упражнения. Многочисленные межанализаторные связи, которые формируются при организующей роли движения, составляют базу для более сложных операций. Усвоение ритмических моделей обеспечивается процессами активного внимания и, в свою очередь, способствует активизации контролирующей функции внимания. Вырабатывается устойчивость, увеличиваются объем и переключаемость внимания. Активизируются кратковременная механическая и ассоциативная память. Представления о ритмической модели формируются в тесной связи с развитием ориентировочной основы деятельности. Анализ образца, обращение к нему в ходе построения ритмического ряда, сопоставление результатов действий с исходными данными, предварительное планирование каждого этапа построения ритмического ряда являются необходимыми составляющими работы над ритмом.

Построение комплексных ритмических моделей на втором этапе основывается на интегративных связях, обеспечивающих устойчивые слухопроизносительные, речедвигательные, зрительно-двигательные, двигательно-слуховые координации. Формирование основных компонентов речевого ритма — темпа и метра — проводится на уровне звука (фонемы), слога, фразы. Выделение паузы и ритмического ударения в ряду звуков и слогов, смыслового центра фразы позволяет рассматривать их как ритмические модели.

На третьем этапе фонемы и слоги рассматриваются как знаки, ритмическая последовательность которых составляет слогоритмическую и звукослоговую структуру слова. Данная работа осуществляется в соответствии с уровнем развития фонематических представлений и благодаря фонемати-

ческому анализу. Необходимым условием усвоения звукослоговой структуры, выделения морфологических признаков слова является выделение акцентированного слога.

Для каждого этапа работы сформулированы основные задачи и показатели результативности. Пошаговая (т. е. последовательная и детальная) реализация каждой задачи обеспечивается объединением упражнений в блоки и наличием цели для каждого упражнения. Нумерация упражнений сквозная.

Реализация каждой пошаговой программы в структуре логопедического занятия осуществляется в соответствии с его целями и задачами. Таковыми могут быть:

• развитие звукопроизношения и коррекция его нарушений (автоматизация звуков, введение их в речь);

• усвоение слогоритмической и звукослоговой структуры слова;

• преодоление персевераций в пределах слов с простой и

сложной звуковой структурой;

• усвоение основных грамматических категорий;

• коррекция нарушений мелодико-интонационной стороны речи;

• развитие речевого дыхания;

• развитие фонематического восприятия и т. д.

Использование упражнений данного пособия в реализации этих задач обеспечивает успешность комплексных

коррекционно-развивающих мероприятий, направленных

на усвоение фонематической системы языка и развитие

звуковой стороны речи, создает оптимальные условия для

усвоения речевого материала.

В пособии нет ссылок на возрастную адресность предлагаемых упражнений. Составляя индивидуальную программу для ребенка, специалисты могут опираться на знание структуры речевого дефекта при различных формах дизонтогенеза и уровень сформированности ритмической способности, выявленный в ходе диагностического исследования. Диагностические тесты вы можете найти в книге А. Н. Корнева «Нарушения чтения и письма у детей» (СПб.: Речь, 2003).

Организация и содержание I этапа

Организация и содержание I этапа

Основными задачами первого этапа являются:

Основными задачами первого этапа являются:

1. Формирование представлений о временной и пространственной (линейной) последовательности знаков (двигательных, зрительных, слуховых, речевых) в ритмическом ряду.

2. Установление интегративных связей (зрительно-двигательных, зрительно-слуховых, зрительно-двигательно-слу-ховых, двигательно-речевых, слухо-зрительно-речевых, слу-

хо-двигательно-речевых), обеспечивающих ритмические

координации.

3. Усвоение способов построения и трансформации ритмических рядов (зрительного в слуховой/моторный, звукового в зрительно-пространственный, слухового в зрительный / моторный и др.).

Построение ритмического ряда любой модальности выполняется на основе повторяемости, чередования составляющих его элементов.

Работа над двигательным ритмом начинается с увеличения объема движения, стремления к сохранению непрерывности, плавности каждой модели движения. Определяется оптимальный для ребенка темп выполнения заданий. При этом учитываются период включения в движение (индивидуальный для каждого ребенка), устойчивость и равномерность амплитуды движений. Выработка точности, силы, переключаемости движений, оживление темпа являются следующими шагами в освоении двигательных программ. Устанавливается речевой контроль выполняемых действий: каждое движение ребенок сопровождает звуко-

комплексами, звукоподражаниями, словами, автоматизированными речевыми рядами (пересчетом), потешками (в соответствии со степенью овладения звуковой стороной речи). Темп и метр движения соотносятся с темпом и метром звучания. Соединяя движение с фонацией и речью, ребенок выделяет начало и конец плавного, непрерывного движения, вычленяет звуки, слова из речевого потока. Так формируется слухо-моторная координация, развивается регулирующая функция речи. Ритмические координации движения и речи, подчинение их заданному темпу позволяют успешно формировать двигательную основу произвольного дыхательного и голосового актов, преодолевать недостаточность пространственно-временной организации речедвигательных актов.

В тех случаях, когда физиологическое дыхание нарушено, а фонационное — не сформировано (при дизартриях, ринолалиях), требуется включение комплекса упражнений, направленных на формирование синергии дыхания и фонации. В процессе их выполнения отрабатываются произвольность, устойчивость и длительность фонационного выдоха, ритмичная смена дыхательных фаз. С этой целью с учетом медицинских показаний проводятся различные виды дыхательной гимнастики.

Использование разнообразных моделей движения, поддающихся зрительному контролю, обеспечивает формирование зрительно-моторной координации, развитие функции активного внимания. Модели движения могут быть представлены в виде зрительных ритмических рядов — дорожек из мозаики, счетных палочек, плоскостных геометрических форм, рисования линий различной протяженности и направленности. Благодаря этому преодолевается фрагментарность восприятия, замещение сложных действий простейшими операциями, формируется целостное восприятие зрительного ряда, усваивается пространственная упорядоченность движения слева направо.

Использование дорожек при построении слуховых ритмических рядов (музыкальных инструментов, бытовых

шумов) позволяет вычленять различные звучания из мелодического потока, дифференцировать их, сохранять последовательность звучаний. Так формируются зрительно-слуховые координации, развиваются функции удержания и распределения внимания.

Ритмические трансформации, направленные на удержание заданного ритмического ряда и переключение его с одной модальности на другую, способствуют развитию функций активного внимания, мнестических процессов. Эффективно использование подобных упражнений на этапе автоматизации поставленных звуков.

Показателями результативности первого этапа являются:

• способность удерживать ритмический ряд любой мо

дальности и воспроизводить его по показу, образцу, речевой инструкции;

• улучшение устойчивости и дифференциации слухового

восприятия и фонематического слуха;

• сформированность сенсорных эталонов цвета, величины, формы;

• усвоение оптико-пространственных представлений на

основе устойчивых межанализаторных связей;

• развитие автоматизированных движений руки.

Первый блок упражнений (направлен на построение ритмического ряда)

Упражнение 1

Цель. Формировать повторяющийся ритм движений рук с наращиванием их количества и сохранением постоянного темпа выполнения.

Ребенку предлагается образец повторяющихся ритмичных движений рук с постоянной фиксацией силового напряжения в начале или конце движения. Ритмичность повторяющихся движений достигается за счет соблюдения

очередности (логопед стучит, затем ребенок стучит) и со

хранения темпа выполнения задания, комфортного для ребенка.

Упражнение 2

Цель. Формировать чередующийся ритм движений.

Ребенку предлагается повторять серию движений (хлопнуть, стукнуть, топнуть) сопряженно с логопедом, с очередностью и по показу.

По мере усвоения заданной серии необходимо менять последовательность выполнения движений.

Упражнение 3

Цель. Формировать устойчивый ритм дыхательных движений (с помощью дыхательной гимнастики).

Работа начинается с определения темпа, оптимального для ребенка, стремления к сохранению постоянного темпа дыхательных движений. Количество устойчивых движений увеличивается от занятия к занятию и фиксируется путем пересчета и регистрации итогового количества. Логопед производит пересчет в темпе дыхательных движений ребенка.

Упражнение 4

Цель. Формировать представление о ритмическом зрительном ряде на основе повторяемости его элементов.

Ребенку предлагается выложить ряд форм с заданными свойствами (дорожку из красной мозаики, забор из желтых палочек, дорожку из квадратиков), выбрав необходимые из множества.

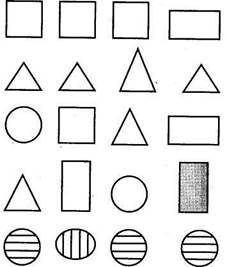

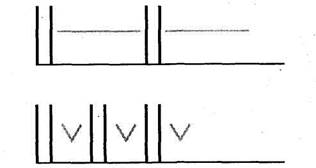

Вариант. Ребенку предлагается выделить на каждой строчке форму, не похожую на остальные (см. рис. 1). Предварительно проводится анализ изображений, выбираются одинаковые (объединенные по признакам цвета, формы, величины, наличию или отсутствию углов, направлению штриховки и др.). Затем определяется лишняя, отличающаяся от других форма. Одинаковые можно заштриховать или раскрасить.

Рис. 1

Упражнение 5

Цель. Составлять ритмический ряд на основе чередования его элементов.

Ребенку предлагается выложить ряд геометрических форм с чередованием:

а) цвета,

б) величины,

в) формы.

Чередование элементов предлагается по показу или образцу (см. рис. 2).

После предварительного анализа и выделения каждого элемента ритмического ряда ребенку предлагается продолжить ряд.

О О

О О

Рис. 2

Вариант 1. Чередование элементов ритмического ряда задается речевой инструкцией, например: выложи разноцветную дорожку. Сначала положи два красных, потом два желтых кружочка.

Вариант 2. Ребенку предлагается закончить ряд (см. рис. 3), вставив недостающие формы.

Рис. 3

Рис. 3

Вариант 3. Ребенку предлагается найти нарушения ритмического ряда (см. рис. 4) и исправить его.

ОП ОП ПОПО

ОП ОП ПОПО

Рис. 4 Инструкции:

— Найди и исправь ошибку (шаблоны заранее выло

жены на линии).

— Проверь и найди ошибку у товарища (на подгруп-

повых занятиях).

Вариант 4. Ребенку предлагается выложить ряд из заданных геометрических форм и затем зарисовать его, используя школьный трафарет.

Для этого упражнения можно использовать деревянные геометрические формы из набора «Учись считать», пластмассовые формы из набора «Конструктор», шаблоны и школьный трафарет.

Упражнение 6

Цель. Воспроизводить линейный ритмический ряд, используя прием рисования.

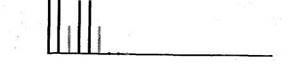

Ребенку предлагается нарисовать вертикальные линии в определенном ритме — с чередованием цвета, высоты линий или расстояния между ними (см. рис. 5). Игровые приемы — нарисовать разноцветный забор с чередованием двух и более цветов, «починить» его, вставив пропущенные линии заданного цвета и высоты, — позволяют формировать устойчивые двигательные переключения.

Вариант 1. Аналогичное задание (см. рис. 6) дается на рисование горизонтальных линий («коврик»).

Рис. 6

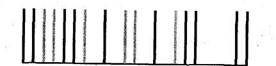

Вариант 2. Ребенку предлагается задание на чередование вертикальных и горизонтальных линий (см. рис. 7):

а) с заданным количеством деталей (заборчик из двух

вертикальных и одной горизонтальной линий, из двух вертикальных и двух горизонтальных);

б) с заданным цветом деталей (вертикальные линии —

красные, горизонтальные — желтые).

Рис. 5

Рис. 5

Подготовительное упражнение:

Выложить заборчик с чередованием цвета из счетных палочек. Основой (землей) может служить длинная линейка, полоска бархатной бумаги.

Рис. 7

Усложнение:

Включение дополнительных знаков в ритмический ряд, составление произвольного ряда по замыслу ребенка, что

позволяет формировать избирательность и переключаемость произвольного внимания, повышает уровень работоспособности. Используются приемы рисования со зрительными опорами в виде сплошных и пунктирных линий, выделения точек начала и конца движения.

Основным условием выполнения упражнения является сохранение чередования цвета, высоты или длины линий.

— Какие предметы нарисованы на верхней строке? Запомни последовательность их расположения. Найди такую же последовательность в каждом ряду (см. рис. 9) и обведи ее цветным карандашом (закрой фишкой).

■ Упражнение 7

■ Упражнение 7

Цель. Выделять заданную ритмическую цепочку в предлагаемом ряду (строке).

Ребенку предлагается запомнить порядок расположения геометрических форм (различных предметных изображений, линейных конструкций, букв) в рамочке, найти ряд форм, расположенных в той же последовательности на строке (в ряду).

Варианты инструкций:

— Какие формы нарисованы в рамочке? Запомни последовательность их расположения. Найди строку с таким же рядом форм. Заштрихуй все формы на этой строке (см. рис. 8).

Рис. 9

|

| Рис. 10 |

— Найди буквы «а», «у», обведи их цветными карандашами: букву «а» — красным карандашом, букву «у» — зеленым (см. рис. 10).