Всасывание ЛС. У новорожденных, особенно недоношенных, значительно снижена секреция соляной кислоты желудочного сока, опорожнение желудка обычно замедлено и нормализуется только к 6-8 мес. Интенсивность перистальтики и, следовательно, скорость прохождения пиши по кишечнику в большинстве случаев непредсказуема и только у незначительной части новорожденных зависит от характера вскармливания. Таким образом, имеются существенные различия в степени и скорости всасывания ЛС у детей разного возраста. Так, например, у новорожденных до 15 дней наблюдается задержка всасывания фенитоина, рифампицина, ампициллина, цефалексина. Напротив, всасывание ли токсина и диазепама существенно не зависит от возраста. Биодоступность препаратов с высоким печеночным клиренсом (например, пропранолола) у новорожденных может быть меньшей, чем у более старших детей с большими индивидуальными различиями. Помимо физиологических факторов, на всасывание ЛС могут влиять и различные патологические состояния. Так, при диарее нарушается всасывание ампициллина, при стеаторее — жирорастворимых витаминов А иD и др. Всасывание ЛС после их внутримышечного введения зависит главным образом от кровотока, неодинакового в разных группах мышц. У новорожденных полнота и скорость всасывания ЛС после внутримышечного введения значительно варьируют. При трансдермаль-ном введении ЛС новорожденным следует учитывать более интенсивное их всасывание, в связи с чем многие ЛС приходится применять с осторожностью. Например, для местного применения глюкокортикостероидов выбирают наименее токсичный препарат. Борная кислота, входящая в состав многих присыпок, может всасываться через кожу и вызывать диарею, усугублять потницу и некоторые другие кожные заболевания. Даже через неповрежденные кожные покровы новорожденных могут всасываться анилины (входящие в состав текстильных красителей белья), вызывающие метгемоглобинемию.

Распределение ЛС. Различия в распределении ЛС у детей разного возраста зависят от относительного объема воды (плод содержит до 95% воды, организм недоношенного ребенка - 86%, доношенного новорожденного - 75%, к концу 1 - г о года жизни вода составляет около 65% массы тела), от способности ЛС связываться с белками и тканевыми рецепторами, состояния кровообращения, проницаемости гистогематических барьеров (например, проницаемость гематоэнцефалического барьера для большинства липофильных ЛС — наркотических анальгетиков, общих и местных анестетиков, седативных и снотворных препаратов значительно повышена). Так, в головном мозге новорожденных концентрация морфина выше, чем у детей более старшего возраста. Ацидоз, гипоксия и гипотермия также способствуют более быстрому прохождению этих ЛС в ЦНС, в связи с чем они почти не используются в анестезиологической практике у новорожденных, а у детей в возрасте от 6 мес до 1 года их применяют в меньших дозах. При ацидозе (весьма характерном для больных детей) вообще существенно меняется распределение ЛС: усвоение тканями кислых препаратов увеличивается, а щелочных снижается (влияние рН на ионизацию слабых электролитов). Токсические эффекты аспирина у детей отмечаются чаще, чем у взрослых, так как при снижении рН крови уменьшается ионизация салицилатов, что увеличивает их проникновение через тканевые барьеры.

У новорожденных объем внеклеточной жидкости составляет примерно 45% (у недоношенных даже 50%) массы тела, у детей в возрасте 4-6 мес - 30% и I года — 25%; происходит также ее интенсивный суточный обмен (у грудного ребенка в сутки обменивается 56% внеклеточной жидкости, у взрослого — лишь 14%). Это способствует быстрому проникновению во внеклеточную жидкость гидрофильных ЛС и столь же быстрому их выведению. У новорожденных снижено количество жира, он составляет примерно 3% массы тела у недоношенных, 12% у доношенных детей, в возрасте 1 года жир составляет 30% массы тела, у молодых здоровых людей — 18%. Поскольку распределение ЛС между внеклеточной жидкостью и жировым депо происходит в соответствии с их липофильностью и гидрофильностью, эти свойства препаратов играют ведущую роль в распределении ЛС. Препараты с высокой гидрофильностью и незначительным связыванием с белками будут интенсивно распределяться во внеклеточной жидкости и их концентрация в крови будет снижена. В связи с этим иногда целесообразнее дозировать ЛС (сульфаниламиды, бензилпени-циллин, амоксициллин) из расчета на внеклеточную жидкость, а не на общую массу тела. При дегидратации или при шоке объем внеклеточной жидкости снижается, а концентрация водорастворимого препарата в плазме крови повышается, в связи с чем возрастет вероятность развития НЛР.

Связь с белками. У новорожденных связывание ЛС с белками плазмы меньше, чем у взрослых (следовательно, выше концентрация свободной фракции ЛС), что объясняется рядом причин. У новорожденных количество белков плазмы (в частности, альбуминов) меньше, имеются качественные различия в связывающей способности. В крови у детей отмечаются высокие концентрации свободных жирных кислот, билирубина и гормонов (попавших в организм еше внутриутробно), конкурирующих с ЛС за связь с белками плазмы.

Уровень альбуминов, их связывающая способность, а также общее количество белков стабилизируется к концу 1 - г о года жизни. Нарушение связывания ЛС с белками часто бывает у новорожденных и детей с ацидозом, уремией, нефротическим синдромом, при недостаточном поступлении белка с пищей, а также при отравлении некоторыми ЛС. Сами ЛС также могут нарушать связывание эндогенных веществ у новорожденных. Так, салицилаты и большинство сульфаниламидов, активно связывающихся с альбуминами плазмы, вытесняют билирубин. При повышении несвязанного, неконъюгированного билирубина в плазме крови возникает желтуха, билирубин легко проникает через гематоэнцефалический барьер (особенно на фоне ацидоза, гипотермии, гипогликемии). Аналогично влияют на связь билирубина с плазменными белками водорастворимые синтетические производные витамина К, которые в ряде случаев используют для профилактики гипопротромбинемии.

Метаболизм. У новорожденных реакции конъюгации (включая сульфирование) и окислительные реакции (включая деметилирование) достаточно интенсивны в отличие от некоторых других метаболических путей. Нарушение процессов глюкуронирования бывает у детей с низкой концентрацией ферментов глюкуронилтрансферазы и УДФ-дегидрогеназы, глюкуроновой кислоты. Так, левомицетин, назначаемый в обычных дозах из расчета на массу тела, может давать серьезные токсические эффекты в связи с дефицитом конъюгации, недостаточным выведением почками и последующим повышением концентрации в плазме. Нарушение конъюгации описано также для налидиксо-вой кислоты, салицилатов, индометацина. В то же время скорость выведения парацетамола почти не различается у новорожденных и у взрослых, поскольку он подвергается главным образом сульфатированию. У новорожденных окислительное гидроксилирование (особенно у недоношенных) замедлено, в связи с чем скорость выведения фенобарбитала, лидокаина, дифенина и диазепама резко снижена. Так, Т1/2диазепама уменьшается с возрастом (38-120 ч у недоношенных, 22-46 ч у доношенных новорожденных и 15-21 ч у детей в возрасте 1 — 2 лет). В связи с этими особенностями фармакокинетики диазепама у новорожденных, матери которых принимали его незадолго перед родами, отмечается значительное накопление препарата и его метаболитов. Интенсивность метаболических процессов, связанных с эфирным гидролизом, у новорожденных также снижена, поскольку активность эстераз зависит от возраста. Этим объясняются угнетение дыхания и брадикардия у новорожденных, у матерей которых для обезболивания родов применяли местную анестезию.

Помимо физиологических особенностей метаболизма, обусловленных возрастом, на скорость биотрансформации ЛС у новорожденных влияют и другие факторы. Длительное воздействие некоторых ЛС может увеличивать (индуцировать) активность ферментов печени. Например, фенобарбитал используется для повышения активности фермента глюкуронилтрансферазы у детей с нео-натальной гипербилирубинемией. Показано, что применение фенобарбитала у рожениц, а также у новорожденных сразу после родов снижает частоту развития гипербилирубинемии в позднем неонатальном периоде, ускоряет выведение диазепама и его метаболитов, салицилатов.

Ряд заболеваний и патологических состояний дополнительно воздействуют на метаболизм ЛС и соответственно меняют выраженность фармакодина-мических эффектов или даже видоизменяют их, что затрудняет рациональную фармакотерапию новорожденных. Период полувыведения большинства ЛС увеличивается в раннем детском возрасте, что требует снижения дозы препарата или увеличения интервала между введениями. Максимальное увеличение T1/2 отмечается у недоношенных, по мере роста он постепенно уменьшается, составляя через 1 — 2 мес 50% этого показателя у взрослых.

Выведение. Выделительная функция почек у новорожденных развита недостаточно (величина гломерулярной фильтрации на единицу поверхности тела составляет 30—40% того же показателя у взрослых, а канальцевая секреция — 17%). Уровень гломерулярной фильтрации, характерный для взрослых, достигается через несколько месяцев после рождения, а секреторной функции канальцев - несколько позже.

Функциональная незрелость проксимальных канальцев и петли Генле частично компенсируется высокой абсорбцией натрия в дистальных отделах не-фрона. Существует связь между экскрецией электролитов и постнатальным развитием гормональной регуляции этого процесса. Причиной низкой концентрации мочи у новорожденных является не дефицит антидиуретического гормона, а низкая чувствительность рецепторов к нему. Высокая концентрация альдостерона и ренина в сыворотке новорожденных служит компенсацией снижения чувствительности рецепторов к этим гормонам. Особенности выведения воды и электролитов в неонатальный период необходимо учитывать при проведении инфузионной терапии и введении диуретиков. Введение электролитов, особенно гидрокарбоната натрия, должно быть ограничено, так как у новорожденных экскреция натрия снижена. Рекомендуется избегать введения натрия в первые 3 дня жизни, а введение калия допустимо при удовлетворительном диурезе. В связи с тенденцией к задержке воды и электролитов введение диуретиков новорожденным показано, особенно при инфузионной терапии. Однако незрелость транспортных систем почек и недостаточное накопление веществ в тканях почек заставляют повышать дозу тиазидов по сравнению с дозами у взрослых. Это не касается фуросемида или других препаратов, действующих на петлю Генле, так как их эффект не связан с накоплением препарата в клетках канальцев. При этом необходимо учитывать, что у новорожденных из-за сниженной фильтрации и канальцевой секреции период полувыведения фуросемида увеличен по сравнению со взрослыми в 8 раз и составляет 4 — 9 ч (у взрослых 3 0 — 7 0 м и н). Разная степень зрелости почечных функций становится причиной различий в кинетике многих антибиотиков у доношенных и недоношенных новорожденных.

· Принципы фармакотерапии у беременных

· Широкое использование ЛС для фармакотерапии беременных стало объективной реальностью, определяемой как ухудшением здоровья женщин детородного возраста, так и все большим «старением» первородящих. Многие ЛС неблагоприятно воздействуют на развивающийся плод. ЛС могут влиять как на процессы формирования и функционирования половых клеток, так и на сам многоступенчатый процесс формирования плода. Хотя все ЛС проходят экспериментальную оценку тера-тогенности1 перед внедрением в клиническую практику, не менее 5% всех врожденных аномалий можно отнести на счет ЛС. Это связано с тем, что тератогенные эффекты ЛС у человека трудно предсказать на основании экспериментальных данных, полученных на животных. Например, талидомид, снотворное средство, которое очень широко назначалось беременным во всем

· мире, оказалось истинным тератогеном. В исследованиях на животных не было выявлено тератогенных свойств препарата. В настоящее время около 60-80% беременных принимают ЛС по поводу различных нарушений соматического или психического состояния (анальгетики, снотворные, седативные средства, диуретики, антибиотики, антациды, антигистаминные, отхаркивающие, противорвотные ЛС). В ряде случаев из-за полипрагмазии (см. г л а в у 1 0) - в с р е д н е м беременная принимает 4 ЛС, не считая поливитаминов и препаратов железа - не представляется возможным определить виновника пороков развития. Кроме того, выявление этих осложнений фармакотерапии затруднено естественным фоном аномалий развития плода, связанных с дру-1 Тератогенность - способность ЛС вызывать врожденные аномалии у плода.

· Особенности фармакотерапии у беременных, новорожденных... * 113

· гими причинами (вирусные инфекции, экология, алкоголизм и др.). -ПС могут влиять на плод на всех сроках гестации1, но больше всего в период органогенеза (18—55 дней) и в период роста и развития плода (более 56 дней). Очень многие ЛС потенциально опасны с точки зрения тератогенеза, и их действие может проявляться при наличии определенных факторов. В связи с этим важно очень серьезно отнестись к соотношению пользы и риска при назначении каждого препарата в период беременности. Не менее важно исключить беременность при назначении препаратов с тератогенными свойствами. На основании данных, полученных на людях и в большей степени на животных, ЛС классифицируют по степени риска для плода на категории от А (безопасные) доD (противопоказанные в период беременности) (табл. 11.1 — 11.3). Выделяют также категорию X, куда входят ЛС, абсолютно противопоказанные беременным (см. табл. 11.2). Доказано, что ЛС категории X не дают достаточного терапевтического эффекта, а риск их применения превышает пользу (см. табл. 11.2). ЛС, относящиеся к категорииD, оказывают терапевтическое действие, но предпочтение следует отдать другим ЛС со сходными фармакологическими свойствами и только в редких, чрезвычайных обстоятельствах препараты этой категории можно назначить беременным.

· Критические периоды беременности с повышенной чувствительностью к различным факторам внешней среды, в том числе и к ЛС:

· период предымплантационного развития амниона (1-я неделя беременности), особенно его конец. Максимальный риск эмбриотоксического действия ЛС проявляется чаше всего в гибели оплодотворенной яйцеклетки до установления беременности;

· стадия эмбриогенеза (включающая периоды имплантации, а также органогенеза и плацентации), заканчивающаяся к 3—4 мес беременности. Неблагоприятное действие ЛС проявляется тератогенностью и эмбриотоксично-стью, особенно в первые 3—6 нед гестации (период закладки органов эмбриона);

-

- 114 ♦ Клиническая фагжакатошя и фармакотерапия о Глава 11

- Таблица 11.2. ЛС, абсолютно противопоказанные в период беременности (категория X)

| o Ж | o 1 llR.R' 1СIвня тля плода |

| o Андрогены | o Вирилизация, укорочение конечностей, аномалии трахеи. пищевода, лефекш сердечно-сосудистой системы |

| o Диэтнлс! ильбэсгрол | o Аденокарцинома влагалища, дефек!ы шейки матки, пениса. гипотрофия яичек |

| o Стретомипин | o Глухота |

| o Дисул(>фирам | o Спонтанные аборты, растепление конечностей, косолапость |

| o ');>;огамин | o Спонтанные аборты, симптомы раздражения ЦНС |

| o Эстрогены | o Врожденные дефекты сердца, фечишмация мужского плода. o;'iiOM.:i-ini' eiH-y:;>в |

| o 1'а'ювые анестетики (галотан) | o ("щипанные аборты |

| o Йод-131 | o Кретинизм, гипотиреоз |

| o Метилтсстостерон | o Маскулинизация женского плода |

| o ПрОГеСТИНЫ | o Маскулинизация женского плода, увеличение клитора. пояснично-креетцовое сращение |

| o Хштн | o Задержка психического развития, отоюксичноегь. врожденная глаукома, аномалии мочеполовой системы, гибель плода |

| o Талидомид | o Дефекты конечностей, аномалии сердца, почек и желудочно-кишечного факта |

| o Триметалон | o Характерное лицо (V-образные брови и низко поставленные глаза), аномалии сердца, глаз, задержка психического развития |

| o Ретиноиды (изотрстиноин. ашпретин) | o Аномалии конечностей, черепно-лицевого отдела, сердца и ЦНС, мочеполовой системы, недоразвитие ушных раковин |

- Таблица 11.3. ЛС, оказывающие тератогенное действие (категория D)

| o ЛС | o Последствия для плода |

| o 1 | o 2 |

| o Антибиотики: стрептомицин тетрациклин | o Ототоксичность o Дисколорация зубов, гипоплазия зубной эмали |

| o Ангидепрессанты: литий диазспам o иминрамин норгриптилин | o Врожденные заболевания сердца, зоб, гипотония, неонатальный цианоз o Гипотермия, гипотония, раздвоение и аномалии конечностей o Угнетение дыхания, дефекты конечностей, тахикардия, задержка мочи, o неонатальный дистресс-синдром o Неонатальный дистресс-синдром, цианоз, потертей им. тремор, задержка o мочи |

| o Анальгетики: аспирин o нндометанин | o Неонатальное кровотечение, внутричерепное кровотечение у недоношенных, стойкая.мятная гинертензия o Неонатальная легочная гипергенчия, нарушение сердечно- легочной o адаптации, смерть плода |

| o Антикоаг улянты: варфарин | o ')мбриогшия, задержка развития, атрофия зрителыю1 о нерва, судорот и. кровотечение, приводящее к летальному исходу |

- Особенности фармакотерапии у беременных, новорожденных... <• 115

- Таблица 11.3. Окончание

| o 1 | o 2 |

| o Противосудорожные: o фенобарбитал o фенитонн вальпроат натрия этосуксимид | o Ухудшение слуха, угнетение ЦНС, анемия, тремор, синдром отмены, гнпергензия., ч. Аномалии конечностей и черепно-лицевого отдела, задержка умственного развития, врожденные заболевания сердца, кровотечения Расщелина позвоночника o Монголоидная внешность, короткая шея, дополнительный сосок, задержка развития, дермоидная фистула |

| o Гипотензивные: гипотиазид резерпин | o Холестаз, панкреатит o Гиперемия слизистой оболочки носа, летаргия, гипотермия, брадикардия |

| o Противомалярийные: o хлорохин | o Ототоксичностъ |

| o Противоопухолевые: азатиоприн o бусульфан o хлорамбуцил 5-фторурацил колхишш меркаптопурин o метотрексат o винкристин | o Стеноз легких, полидактилия, лицевой дизморфогенез o Задержка внутриутробного и послеродового развития, помутнение o роговицы o Нарушение функции почек o Аборты, дефекты черепно-лицевого отдела o Спонтанные аборты, трисомия по 21-й паре хромосом o Аборты, дефекты черепно-лицевого отдела ; o Отсутствие лобной кости, сращение костей черепа, аборты, задержка o послеродового развития o Маленький плод, неправильное положение плода |

| o Антитиреоидные: метимазол | o Зоб, изъязвление срединного отдела волосистой части головы |

| o Гипогликемические: хлорпропамид | o Частые пороки развития, гипогликемия |

| o Транквилизаторы: хлордиазепоксид мепробамат | o Депрессия, оглушенность, синдром абстиненции, гипервозбудимость Врожденные дефекты сердца, синдром абстиненции, пороки диафрагмы |

| o Витамины: витамин А более ЮОООМЕ/сут | o Дефекты сердечно-сосудистой системы, ушных раковин и др. |

- - период непосредственно перед родами, когда ЛС, назначаемые роженице, могут изменять течение родов и снижать адаптацию новорожденного.

- Критические периоды поражения разных органов различаются из-за временных различий в их дифференцировке

· Особенности ф а р м а к о к и н е т и к и лс у беременных

· Всасывание ЛС. Во время беременности сократительная активность желудочно-кишечного тракта и желудочная секреция снижаются. Всасывание ма-

·

· лорастворимых ЛС замедлено. Всасывание других ЛС может усиливаться, так как увеличивается время их пребывания в кишечнике. Индивидуальные различия в адсорбции ЛС у беременных зависят от срока беременности, состояния системы кровообращения, состояния желудочно-кишечного тракта и физико-химических свойств ЛС.

· Распределение Л С. Во время беременности увеличены ОЦК, почечная фильтрация, активность печеночных ферментов. Все это в определенной мере влияет на объем распределения ЛС, интенсивность процессов метаболизма и элиминации. Увеличение объема внеклеточной жидкости, ОЦК, почечного кровотока и гломерулярной фильтрации у беременной, а также поступление ЛС в плод и амниотическую жидкость приводят к тому, что плазменная концентрация некоторых ЛС в крови снижается. Во время беременности и в ранний послеродовой период (с 15-й недели беременности до 2 нед после родов) снижается связывание ЛС с белками плазмы, прежде всего с альбуминами, в результате концентрация свободной фракции ЛС значительно повышается. Например, концентрация свободной фракции диазепама у беременных увеличивается более чем в 3 раза.

· Метаболизм ЛС. Во время беременности изменяется активность многих печеночных ферментов, ответственных за метаболизм ЛС. Эстрогены снижают, а прогестины увеличивают концентрацию изофермента цитохрома Р450 ЗА4. Доказано снижение активности N-деметилазы и глюкуронилтрансфера-зы при беременности, следствием чего становится прогрессивное увеличение концентрации кофеина. Так, если вI триместре его Т1/2составляет 5,3 ч, то во II — 12 ч и в III — 18 ч. На интенсивность печеночного метаболизма влияет и увеличение соотношения сердечного выброса и печеночного кровотока.

· Выведение ЛС. У беременных увеличена скорость клубочковой фильтрации и усилена реабсорбция в канальцах. На поздних сроках беременности на скорость почечной элиминации существенно влияет положение тела. Осложненная беременность вносит дополнительные изменения в кинетику ЛС.

1. 40. 41. 42. Главное, побочное.

Главное действие — это то, которое лежит в основе лечебного или профилактического назначения препарата. Побочное — нежелательное, опасное для больного действие ЛС.

2. Обратимое, необратимое.

Попав в организм, лекарственные вещества взаимодействуют с теми клетками, которые располагают биологическим субстратом, способным реагировать с данным веществом. Такое взаимодействие зависит от химического строения препарата. Связывание лекарственного вещества с соответствующим субстратом является обратимым, если они (субстрат и лекарство) связываются друг с другом на какое-то время.

В немногих случаях терапевтическая цель требует необратимого выключения структуры из ее функции. Это относится, например, к большинству противомикробных, противоопухолевых средств, которые способны образовывать прочные (ковалентные) связи с элементами спиралей ДНК клеток («сшивки спиралей») или ферментами бактерий, в результате чего клетки утрачивают способность к размножению.

3. Прямое, опосредованное (косвенное).

Прямое действие подразумевает, что лечебный эффект обусловлен непосредственным взаимодействием препарата с биосубстратом больного органа и прямо ведет к определенным сдвигам. Если же функция органа (системы) изменяется вторично в результате прямого влияния препарата на иной орган, иную систему, такое действие называется опосредованным (косвенным). Сердечные гликозиды улучшают сократимость миокарда (прямое действие) и, как следствие, улучшают кровообращение в организме, что сопровождается улучшением диуреза (косвенное действие).

Частным случаем опосредованного действия является рефлекторное действие. Например, расширение сосудов и улучшение трофики тканей в результате раздражения окончаний чувствительных нервов кожи.

4. Избирательное, неизбирательное.

Избирательное (селективное) действие — это действие терапевтических доз лекарств на специфические рецепторы. Например, действие сальбутамола на β2-адренорецепторы. Следует иметь в виду, что селективность лекарств относительна, при повышении дозы она исчезает.

5. Местное, резорбтивное.

Местное действие препарата осуществляется до его всасывания в кровь (например, мази).

Резорбтивное (системное) действие развивается после всасывания препарата в кровь. Таким действием обладает подавляющее большинство лекарств.

43. Побочное действие – это эффекты препарата не направленные на лечение основного заболевания.

Побочное действие может быть ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ (например: доксазозин при курсовом лечении гипертонической болезни тормозит рост предстательной железы и нормализует тонус сфинктера мочевого пузыря, и, следовательно, может применяться при аденоме предстательной железы и нарушениях мочеиспускания) и ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ (например: доксазозин может вызывать преходящую тахикардию при лечении гипертонической болезни, а также часто регистрируют синдром отмены).

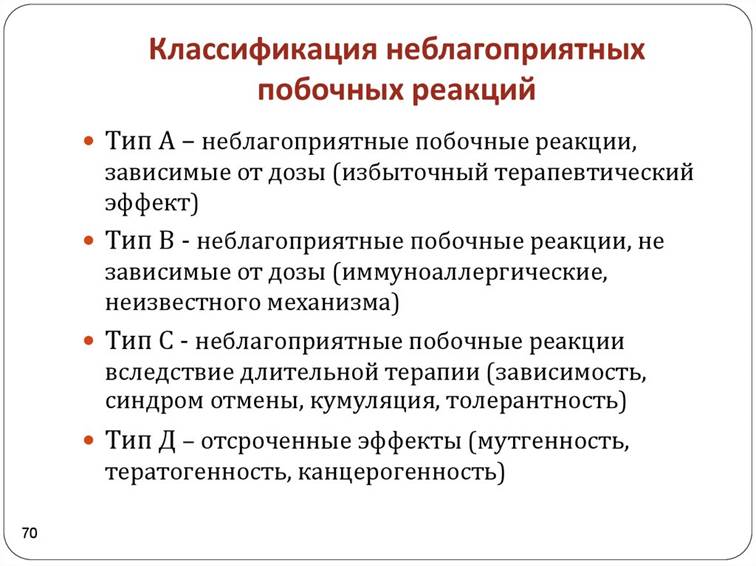

44. Классификация нежелательных (побочных) эффектов лекарственных средств

Тип А - частые, предсказуемые реакции, связанные с фармакологической активностью лекарственных средств могут наблюдаться у любого человека:

- токсичность, связанная с передозировкой лекарственных средств

- второстепенные побочные реакции (седация при приеме антигистаминных лекарственных средств)

- вторичные побочные эффекты (дисбактериоз при использовании антибиотиков)

- токсичность, связанная с лекарственным взаимодействием

Тип В - нечастые, непредсказуемые реакции, встречающиеся только у людей с повышенной чувствительностью

- лекарственная непереносимость

- идиосинкразия

- гиперчувствительность (иммунологическая)

- псевдоаллергические реакции (неиммунологические)

Тип С - реакции связанные с длительной терапии - лекарственная зависимость (психическая, физическая)

Тип Д - канцерогенные, мутагенные и тератогенные эффекты лекарственных средств

Таблица 6.1. Классификация нежелательных реакций в зависимости от дозы ЛВ и времени развития4

| Тип реакции | Характеристика | Примеры | Тактика ведения больных |

| Дозозависимые (dose-related) | · Частые · Связаны с фармакологическим действием ЛВ · Предсказуемые · Низкая смертность | · Токсичность дигоксина · Серотониновый синдром при назначении ингибиторов обратного захвата моноаминов · Антихолинергические эффекты трициклических антидепрессантов | · Уменьшение дозы или отмена · Рассмотрение эффектов сопутствующей терапии |

| Дозонезависимые (non-dose-related) | · Нечастые · Не связанные с фармакологическим действием ЛВ · Непредсказуемые · Высокая смертность | · Аллергические реакции на пенициллин · Псевдоаллергические реакции · Идиосинкразия | • Отмена и отказ от применения в будущем |

| Дозозависимые и времязависимые (dose-related and time-related) | · Нечастые · Связанные с кумуляцией и дозой | • Супрессия гипоталамо- гипофизарной системы глюкокортикоидами | · Уменьшение дозы или отмена · Прекращение терапии может быть постепенным |

| Времязависимые (time-related) | · Нечастые · Обычно дозозависимые · Возникают или становятся явными через некоторое время после начала лекарственной терапии | · Канцерогенез · Поздняя (тардивная) дискинезия | • Часто необратимые и трудноизлечимые |

| Реакция отмены (withdrawal) | · Нечастые · Возникают после прекращения лекарственной терапии | · Синдром отмены опиатов · Ишемия миокарда после отмены Р-блокаторов | • Повторное назначение и постепенная отмена |

| Неудачная терапия (failure therapy) | · Частые · Дозозависимые · Часто вызываются лекарственным взаимодействием | • Неадекватное дозирование оральных контрацептивов, особенно при использовании специфических индукторов ферментов | · Изменение дозы · Рассмотреть эффекты сопутствующей терапии |

45. Токсические побочные реакции:

а) токсико-метаболические (общие реакции организма);

б) токсико-органные (поражение органов и тканей — печени, по- чек, нервной, сердечно-сосудистой и др. систем).

Токсические реакции зависят от дозы и длительности применения препарата, характера его инактивации и элиминации, а также от особенностей взаимодействия с другими препаратами в организме, от функционального состояния основных звеньев дезинтоксикационных систем (влияние возраста, сопутствующих заболеваний, предшествующего медикаментозного лечения). При этом химическая структура и фармакологические свойства препаратов определяют органоспецифичность поражения, свойственную каждому противотуберкулезному препарату.

В отличие от аллергических токсические реакции более специфичны и нередко отличаются четкой клинической картиной. Они возникают при передозировке препарата или повышенной к нему чувствительности. Токсические проявления со стороны глаз чаще наблюдаются при приеме кортикостероидов, противомалярийных, нейролептических, успокаивающих и снотворных препаратов, антидепрессантов, транквилизаторов.

ТОКСИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

ТОКСИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

В больших дозах многие препараты вызывают токсические реакции. Для оценки токсичности лекарственных средств определяют широту терапевтического действия или терапевтический индекс, т.е. разницу между дозами препарата, в которых он оказывает терапевтическое и токсическое действие. Лекарственные средства, имеющие большую широту терапевтического действия, редко вызывают токсические осложнения при использовании их в терапевтических дозах. При низком терапевтическом индексе трудно избежать токсических реакций

46. Терапевтический индекс (ТИ) — отношение количества лекарственного средства, вызывающего терапевтический эффект к количеству этого же лекарственного средства, которое проявляет токсичность.

ЛС с узким терапевтическим диапазоном — противосудорожные средства, аминогликозиды, дигоксин и дигитоксин, теофиллин, циклоспорин, метотрексат, многие противоаритмические средства.

47.