ГЕОЛОГИЯ

УДК 552.122+552.332.3(470.21)

© 1997 г. Ю. Л. Войтеховский, А. К. Шпаченко

Представлено академиком Ф.А. Летниковым 06.05.95 г. Поступило 16.05.95 г.

Тингуаиты известны в Хибинском щелочном массиве с момента их упоминания В. Гакманом в конце XIX века [1]. Детальнее они были изучены позднее, когда Кольский полуостров стал активно осваиваться. Установлено, что этот термин употребляется расширительно, охватывая ряд фонолитов, нефелиновых фонолитов и собственно тингуаитов [2]. Эти породы образуют в пределах Хибинского массива несколько дайковых полей. Одно из них протянулось более чем на 20 км через плато Кукисвумчорр, Поачвумчорр и Тах-тарвумчорр. В третьем восточном цирке последнего и были изучены описываемые далее тингуаиты. Они слагают здесь серию даек, кулисообраз-но расположенных в массивных купнозернистых хибинитах, с азимутами падения 315°-325° при углах 75°-85°. Протяженность отдельных тел 10-100 м при мощности 10-70 см. Контакты с боковыми породами резкие, линейные, редко с апофизами тингуаита в хибините. Выклинивание чаще всего постепенное. Судя по морфологии вмещающих трещин и характеру контактов, дайки тингуаитов являются автономной серией пород и внедрились в систему сколовых нарушений. Исследователями Хибин отмечалось чрезвычайное текстурное разнообразие тингуаитов. Наиболее примечательны их ячеисто-зональные разновидности. Но никогда ранее они не были предметом специального изучения. Настоящее исследование - первая работа такого рода.

Основная ее цель - показать, что ячеисто-зональные текстуры тингуаитов являются результатом самоорганизации вещества. Под самоорганизацией, вслед за Г. Хакеном [3], мы понимаем возникновение в системе пространственной и/или временной структуры, обусловленное неспецифическим воздействием извне. Тингуаиты - продукт естественного процесса, реализовавшегося в земной коре. Тем самым неспецифичность воз-

Геологический институт Кольского научного центра Российской Академии наук, Апатиты Мурманской обл.

Геологический институт Кольского научного центра Российской Академии наук, Апатиты Мурманской обл.

действия на вещество даек в течение всей истории их становления в доказательстве не нуждается. Вопрос о самоорганизации вещества целиком сводится к доказательству существования в них структуры. Так есть ли в изучаемых тингуаитах структура? Согласно [4], всякая горная порода обладает структурой. Но в геологии под структурой часто подразумевается лишь неоднородность, дифференцированность целого на некоторым образом соотносящиеся части и такое понимание структуры отстоит далеко от содержания того же понятия в приведенном определении самоорганизации. Следуя алгебраической теории структур [5], мы относим это понятие к сложным объектам, на элементах которых определено одно из отношений порядка: нестрогое, строгое, совершенное нестрогое, совершенное строгое. В работе [6] к этому списку добавлен еще квазипорядок. Всем им присуща общая черта - транзитивность отношения, выявляющая в системе основу структуры. Ряд геологических примеров приведен в [7]. Таким образом, доказательство существования структуры сводится в первую очередь к отысканию в системе некоторого транзитивного отношения. Нет такового - нет упорядоченности, нет структуры и нет оснований говорить о самоорганизации системы. В ячеисто-зональных тингуаитах имеют место по меньшей мере два различных - из приведенного выше списка - проявления упорядоченности.

Главная черта, определяющая специфику описываемых текстур, - это сочетание трещиновато-сти, разбивающей горную породу на систему ячеек, и концентрической ритмической зональности в ячейках. Установлена исключительная приуроченность этих текстур к призальбандовым частям даек тингуаитов. Рис. 1 показывает их типичное сечение, параллельное зальбандам. Ячейки вытянуты ортогонально плоскости рисунка и образуют укладку, которую можно было бы сравнить с хорошо известной базальтовой отдельностью, если бы не две отличительных особенности. 1. Соседние ячейки могут выклиниваться по направлению к центру дайки. Одновременно с этим трещины, разветвляясь, оформляют новую ячейку,

ВОЙТЕХОВСКИЙ, ШПАЧЕНКО

|

|

| Рис. 1. Ячеисто-зональная текстура тингуаита. Общий вид. Прозрачный шлиф. 10х. Репрод. 3/4. |

| 100 h |

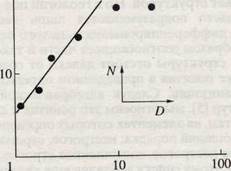

Рис. 2. Количество трещин N длиной менее чем D в зависимости от D, мм. Пояснения в тексте.

вплетающуюся в общий рисунок. 2. При мощности до 30 см дайки пронизаны ячейками насквозь. Но при больших мощностях центральные части даек сложены массивными породами с тонкой полосчатостью, подчеркивающей направление течения расплава. В этих случаях по мере приближения к центру даек ячейки постепенно "растворяются".

Ввиду важной роли трещиноватости в формировании описываемых текстур было предпринято ее количественное изучение. Как указано, трещины ориентированы преимущественно ортогонально зальбандам даек. В то же время в параллельных им сечениях ориентировка трещин хаотична. В четырех таких сечениях изучена частота N встречаемости трещин с протяженностью менее D - в зависимости от D. Рис. 2 показывает один из случаев этой зависимости. В целом установлено, что в указанном частотном распределении трещин в диапазоне длин от 1 до 8 мм имеет место стохастическое самоподобие с фрактальной размерностью 1.5-1.8. Учитывая преимущественную ориентировку трещин ортогонально

зальбандам, можно оценить фрактальную размерность реальной трещиноватости в тингуаитах как 2.5-2.8. Тем самым установлено, что в определенном диапазоне размеров частотная характеристика трещиноватости транзитивна. Кроме того, выполненный статистический анализ трещиноватости предполагал накопление трещин с ростом D, т.е. на множестве трещин негласно определено и использовано отношение включения, которое рефлексивно, антисимметрично, транзи-тивно и связно [7] и тем самым определяет совершенный нестрогий порядок. Это - первое свидетельство структурирования вещества в тингуаи-товых дайках, согласованное с приведенной выше системой понятий.

Некоторые детали внутреннего строения ячеек видны уже на рис. 1. Укрупненно интересующий нас фрагмент показан на рис. 3. Краевая зона каждой ячейки имеет более или менее выраженное глобулярное строение. Глобулы сложены тонкодисперсной смесью преобладающего анальцима, эгирина и ортоклаза. Разделяющие их стенки двуслойны и сложены ортоклазом (светлый на рис. 3) и эгирином (темный), тонкая кайма которого облекает каждую глобулу. Фестончатые сфероли-ты эгирина встречаются и в центральных частях глобул. Зона глобулярного сложения имеет в пределах ячеек примерно постоянную мощность. Обращает на себя внимание довольно регулярный сотовидный рисунок зоны. Всякий ее линейный участок может быть приближенно описан в терминах симметрии орнаментов и обладает, в зависимости от числа глобулярных слоев в укладке, либо простой, либо скользящей плоскостью отражения. Вся глобулярная зона в целом может быть описана в терминах симметрии подобия. Отношение совмещаемости глобул любым из указанных преобразований рефлексивно, симметрично и транзитивно [7], т.е. является отношением эквивалентности. Не углубляясь в его анализ, будем рассматривать далее глобулярную зону в целом.

Внутренние части наиболее мелких ячеек могут быть сложены тонкодисперсным веществом без каких-либо признаков структурирования. Но в крупных ячейках их внутренняя часть сложена концентрическими двучленными ритмами (рис. 1, 3). В одной ячейке может насчитываться до 20 ритмов с переменной - до 0.35 мм - мощностью. Принципиальное строение ритма таково. Широкая - до 0.30 мм - полоса сложена тонкодисперсным мезо-меланократовым материалом, в котором рентгенометрически установлена смесь преобладающего анальцима, эгирина, иногда в небольшом количестве ортоклаза. Узкая - до 0.05 мм - полоса оптически слабо анизотропна и более лейкократо-вая. Рентгенометрически в ней установлены: преобладающий ортоклаз, содалит, иногда эгирин и биотит. Первую полосу можно считать существенно

ДОКЛАДЫАКАДЕМИИ НАУК том 353 № 5 1997

САМООРГАНИЗАЦИЯ ВЕЩЕСТВА В ТИНГУАИТОВЫХ ДАЙКАХ ХИБИН

|

Рис. 3. Фрагмент радиального сечения ячейки от края (глобулярная зона) к центру (ритмическая зональность). Прозрачный шлиф. 30х. Репрод. 3/4.

натриевой, вторую - калиевой. Границы между полосами - диффузные, постепенные, между ритмами- резкие, контрастные. Между тем подчеркнем, что калиевая зона содержит в подчиненном количестве тонкорассеянную натриевую фазу - и наоборот. На множестве концентрических ритмов (а также полос) естественным образом определено пространственное отношение вмещения, которое антирефлексивно, транзитивно и связно [7] и тем самым определяет организацию вещества в каждой зональной ячейке как совершенный строгий порядок. Это - второе проявление упорядоченности в дайках тингуаитов.

Обе определяющие черты ячеисто-зональных текстур - создающая ячейки трещиноватость и зональность в ячейках — совершенно однозначно указывают на упорядоченность вещества в дайках тингуаитов. В первом случае мы имеем совершенный нестрогий порядок в стохастическом распределении трещин в зависимости от их протяженности. Во втором случае - совершенный строгий порядок в пространственной организации ритмической зональности внутри ячеек. Тем самым показано, что в изученных тингуаитах действительно имеет место структура как следствие самоорганизации вещества. Дальнейшая генетическая интерпретация призвана не доказать, а пояснить механизм этого процесса - насколько он сегодня понятен.

Первые изученные авторами образцы тингуаитов обладали настолько регулярной ячеистой текстурой, что была сформулирована гипотеза об их формировании по аналогии с известными ячейками Бенара в опытах по конвекции в вязких жидкостях. Необходимый температурный градиент мог быть обусловлен перепадом температур между горячим расплавом в центральной части дайки и холодными боковыми породами. Приуроченность ячеистых текстур исключительно к зальбандам даек вроде согласовывается с этой гипотезой. Но дайки тингуаитов круто падающие.

| Рис. 4. Пересечение ритмической зональности подновляющейся трещиной. Прозрачный шлиф. 30х. |

Поэтому температурный градиент был направлен ортогонально вектору силы тяжести. Это обстоятельство исключает аналогию с опытами Бенара. По формулам, приведенным в [8], было оценено время затвердевания даек мощностью до 1 м. Оно оказалось равным нескольким суткам. По-видимому, эта оценка в принципе исключает возможность формирования столь совершенной зональности в ходе конвекции столь быстро остывающего расплава. Дополнительные микроскопические наблюдения позволили установить, что стенки между ячейками в действительности являются заполненными микротрещинами, а не гипотетическими границами конвективных ячеек. Так, рис. 4 показывает трещину, развивающуюся вкрест уже сформировавшейся ритмической зональности. Приуроченность ячеистых текстур к зальбандам даек позволяет предположить кон-тракционную природу трещин. Их подновление и образование новых, как показывает рис. 4, происходило и после образования ритмической зональности.

ДОКЛАДЫАКАДЕМИИ НАУК том 353 № 5 1997

ВОЙТЕХОВСКИЙ, ШПАЧЕНКО

Последняя же имеет, вероятно, автометасома-тическую природу. Два главных фактора - понижающаяся температура дайки и различные активности компонентов - могли управлять процессом формирования ритмической зональности. Именно, согласно принципу Ле-Шателье, общее понижение температуры в системе должно было смещать равновесие в сторону экзотермических реакций, к которым в нашем случае следует отнести образование анальцима, содалита и биотита. Анальцим и биотит содержат воду, содалит -хлор. Как отмечено выше, анальцим преобладает в существенно натриевых зонах, в то время как содалит содержится в калиевых зонах в подчиненном количестве, а биотит встречается в них же, но редко. Таким образом, мы связываем образование существенно натриевых зон именно с указанным смещением равновесия. Снижение концентрации натрия приводило на фронте замещения к росту активности калия. (Это проявляется на рис. 3 в постепенном осветлении темных широких зон.) Наконец, когда активность калия становилась выше активности натрия, образовывалась ортоклаз-содалитовая, иногда с эгирином и биотитом, зона. Тот факт, что эти зоны более узкие, вероятно, показывает, что инверсия режима происходила быстро и ритм повторялся. Присутствие в обеих зонах минералов, содержащих натрий и летучие компоненты, отражает состав исходных пород. В ядерных частях ячеек, сложенных тонкодисперсной смесью анальцима и/или натролита с амфиболом, очень часто концентрируется сульфидная минерализация. Резко преобладает троилит. В подчиненном количестве присутствуют сфалерит и джерфишерит. Здесь же установлен флюорит. Как указано в [9], образование гидросиликатов может приводить к увеличению содержания в растворе катиона водорода и возникновению более восстановительной среды. Возможно, концентрация сульфидов фиксирует в нашем случае именно это изменение окислительно-восстановительной обстановки. Отдельные крупные зерна троилита имеют правильную огранку и признаки последующего метасоматичес-кого роста.

Заметим, что выше указана лишь общая тенденция в изменении состава зон. Реальная картина их чередования и вариаций минерального состава значительно разнообразнее. В целом же

предложенный механизм образования ритмической зональности относится к типу пересыщение-нуклеация-истощение, как замечают авторы работы [10], наиболее распространенному в природе. Наиболее непонятна на сегодня причина и механизм формирования глобулярных зон. Если верна наша основная модель, то можно утверждать лишь, что они представляют собой наиболее переработанные метасоматически части ячеек. Как видно из рис. 4, вдоль подновленных трещин ритмическая зональность исчезает, порода приобретает глобулярное строение и на смену одному типу упорядоченности (структурированности) вещества приходит другой. Но выяснение природы неустойчивости, вызывающей необходимость глобулярной зоны вместо ритмической зональности, является задачей дальнейших исследований.

Авторы благодарят Ю.П. Меньшикова, Я.А. Па-хомовского, В.И. Скибу и В.Л. Семенова (Геологический институт КНЦ РАН) за выполнение аналитических работ и обсуждение результатов.

Работа выполнена по программе 94—05-16070 Российского фонда фундаментальных исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Насктап V. // Fennia. 1894. V. 11. № 2. Р. 101-196.

2. Арзамасцев А.А., Каверина В.А., Полежаева Л.И.

Дайковые породы Хибинского массива и его об

рамления. Апатиты, 1988. 86 с.

3. Хакен Г. Информация и самоорганизация. М:

Мир, 1991.240 с.

4. Петрографический словарь / Под ред. В.П. Петро

ва и др. М.: Недра, 1981. 496 с.

5. Скорняков Л.А. Элементы теории структур. М.:

Наука, 1970. 148 с.

6. Шрейдер Ю.А. Равенство, сходство, порядок. М.:

Наука, 1971.256 с.

7. Усманов Ф.А. Основы математического анализа

геологических структур. Ташкент: ФАН, 1977.

206 с.

8. Теркот Д., Шуберт Дж. Геодинамика. М: Мир,

1985. Т. 1.374 с.

9. Летников Ф.А. Синергетика геологических сис

тем. Н: Наука, 1992. 230 с.

10. Jacob К.-Н., Dietrich S., Krug H.-J. I I Fractals and dynamic systems in geoscience. В.; Heidelberg: Springer-Verlag, 1994. P. 259-268.

ДОКЛАДЫАКАДЕМИИ НАУК том 353 № 5 1997