Сергей Федорович Антонов Николай Иванович Дубов Виталий Валентинович Бианки Георгий Дмитриевич Гулиа Нина Михайловна Артюхова

Молодые граждане

Сергей Федорович Антонов, Николай Иванович Дубов, Виталий Валентинович Бианки, Георгий Дмитриевич Гулиа, Нина Михайловна Артюхова

Молодые граждане

Сергей Федорович Антонов

Письмо

Папа и дедушка‑возница пошли к директору МТС просить свежую лошадь, а Леля, уставшая от долгого путешествия, осталась в телеге.

Она сидела между чемоданами, обвязанная большущим пуховым платком, и дремала. Когда она закрывала глаза, ей казалось, что телега снова едет по длинной, дырявой от множества луж дороге, снова медленно вращается однообразная снежная равнина и по обеим сторонам торчат в ослабевших сугробах покосившиеся, ставшие ненужными снегозащитные еловые веточки.

Солнце опускалось. Было оно сверху желтое, снизу – оранжевое, словно весь его жар оплыл книзу. Наступили те неустойчивые дни, когда зима еще не кончилась, а весна по‑настоящему не началась. На дорогах кое‑где сошел снег. Одни еще ездили в санях, другие – в телегах.

В просторном эмтеэсовском дворе становилось тише. Все реже и реже хлопала дверь конторы, по лестнице сбегали чужие озабоченные люди, а папа все не возвращался.

В аккуратном белом домике по соседству с конторой зажгли свет. Стали видны кружевные занавески на окнах и красные рябиновые гроздья, положенные для красоты между рамами.

Хорошо бы заночевать здесь, как предлагает дедушка, а завтра ехать дальше.

Но ночевать нельзя.

Во‑первых, папу еще с прошлой недели ждут в колхозе «Лесные поляны», где он будет теперь работать агрономом, а, во‑вторых, утром в областном центре папе вручили письмо, адресованное одному из колхозников «Лесных полян», – срочное письмо в плотном конверте с надписью: «Отправитель Т. Д. Лысенко», и просили как можно скорее передать его какому‑то Харитонову.

Проснулась Леля оттого, что ее что‑то толкнуло в бок.

Открыв глаза, она увидела морду коня. Морда была огромная, со свирепыми розовыми ноздрями. Между ушей свисали у нее черные космы, и от левого уха был отстрижен треугольный кусочек. Морда легко, словно спичечную коробку, отодвинула тяжелый чемодан и выдернула из‑под брезента клок сена.

– Брысь! – сказала Леля.

Морда равнодушно посмотрела на нее выпуклым, как будто наполненным чернилами глазом, фыркнула, подняв столб пыли, и выдернула из‑под ног Лели еще клок сена.

– Папа! – испуганно воскликнула Леля.

– Не бойся, он смирный, – раздался спокойный голос. Возле телеги стоял мальчик лет двенадцати в ушанке, надетой набекрень, как папаха у Чапаева.

Мальчик схватил коня за ремешок, раздвинул ему рот и вынул мокрый железный стержень. Гремя удилами, страшный конь помотал головой, потянулся к крыльцу и сразу отгрыз от ступеньки щепку.

– Привяжите его, пожалуйста! – попросила Леля, подбирая ноги.

Но мальчик не слышал ее. Он полез коню под брюхо и попытался поднять его заднюю ногу. Конь не давался.

– Ну, балуй! – сказал мальчик, легонько стукнув его по колену.

Конь укоризненно посмотрел назад и приподнял ногу. Мальчик сбил с копыта наледь, отер руки о лоснящийся круп и подошел к Леле.

– Чего это тебя в платок закутали? – насмешливо спросил он. – Жарко, небось… Хочешь, развяжу?

– Пожалуйста, развязывайте, – холодно разрешила Леля, задетая тем, что мальчик разговаривает с ней, как с маленькой.

Вскоре открылось ее смуглое лицо с двумя черненькими косичками и двумя помятыми бантиками за ушами, курносое лицо ученицы третьего, а может быть, и четвертого класса. Спрыгнув с телеги, она уже не казалась маленькой.

– Вот она какая, деталь, – смущенно сказал Петя, доставая из саней треснувшую шестерню. – Варить привез…

– Это зачем?

– Для триера.

– Очень интересно, – вежливо проговорила Леля, стараясь сообразить, зачем это понадобилось варить железо.

– Тебя звать как?

– Леля. А вас?

– Меня – Петька. Ты чего Бурана забоялась?

– Ну, уж и забоялась! – Леля иронически усмехнулась. – Я даже могу его погладить. Пожалуйста.

Она подошла к Бурану сзади и, далеко протягивая руку, коснулась его мягкой, теплой шерсти.

– Видите, и погладила! – сказала она, но, к ее досаде, Петя сгребал в санях сено и ничего не видел.

Он бросил охапку сена перед конем и только после этого снова обратился к Леле:

– Хочешь – садись на него верхом.

– Ой, нет, что вы! Спасибо.

– Садись. Самой, наверно, охота…

– Мне не сесть. Высоко.

– Садись, подсажу.

– Я бы села, да у меня ноги грязные. Я его запачкаю.

– Ладно, чего там… Все равно чистить‑то…

Больше отговариваться было нечем. С помощью Пети она поднялась на оглоблю саней, в которые был запряжен Буран, и осторожно полезла на его спину.

Спина была широкая и плоская, как стол. Держаться было не за что. Леля уцепилась за гриву и сидела зажмурившись.

– Хорошо? – послышалось откуда‑то снизу.

– Очень хорошо, – отвечала Леля, до смерти боясь, что Буран вдруг тронется с места. – Снимите, пожалуйста! Ему, наверно, тяжело.

– Ну да! На него десять таких сядет, он и не почует. У нас он возы такие тянет, что и полуторка не свезет. Вот, во второй бригаде назем возили. Так другие лошади шесть куч везут, а он – десять. А когда со станции надо было калийные соля везти, так и вовсе он весь транспорт забил…

Леля слушала Петю и терпеливо дожидалась, когда удобно будет попросить снять ее с Бурана. А Петя между тем рассказывал про калийные соли, суперфосфаты, про какой‑то сыпец и вдруг ни с того ни с сего спросил, каталась ли Леля верхом.

– Нет, почти никогда не каталась. Снимите, пожалуйста!

– Хочешь, прокачу?

– Ой, нет, что вы!

– Самой, наверно, охота… Держись крепче, – сказал Петя и тихонько свистнул.

Буран, словно на шарнирах, повернул уши и осторожно тронулся с места.

И тут, неожиданно для себя, Леля взвизгнула и заплакала. Но Буран все шагал и шагал; с каждым шагом Леля подпрыгивала на его спине, и ей приходилось чуть не ложиться, чтобы не съехать набок, и она кричала все громче и громче. А Петя стоял, удивленно открыв рот, и не понимал, в чем дело.

– Леля, что это такое! – откуда‑то издали донесся голос папы. – Сейчас же останови лошадь!

– Я ката‑а‑юсь! – проплакала Леля.

Папа подбежал к Бурану и, раздраженно повторяя «стой» и «тпру», стащил с него Лелю, перенес на сухое место, опустил на землю и шлепнул.

Отдышавшись, папа набросился на Петю:

– Это твоя лошадь? Разве можно ездить верхом без седла? Как ты думаешь? Можно?

Петя, опустив голову, чертил кнутом на земле круги и спирали.

– Ну, и наездница! – проговорил басом усатый человек, только что вышедший на крыльцо конторы. – Это и есть ваша отличница, Александр Александрович?

– Это и есть, – сказал папа. – За каждым шагом приходится следить… Дома я ее отпускал гулять только с теткой.

– А ты откуда взялся, кавалер? – обратился усатый человек к Пете.

– Шестерню привез заварить, товарищ директор. Из «Лесных полян».

– Из «Лесных полян»? Вот это хорошо!.. Вот вам и транспорт, Александр Александрович. Этот рысак побыстрей наших лошадок вас до места доставит…

– Вы хотите, чтобы меня вез этот мальчик? – удивился папа.

– А что? У нас ребята – орлы. Мы своим ребятам и не такие дела доверяем.

– Не хочут, так не надо… – проговорил Петя.

– Да ты не обижайся, – протянул директор. – Давай‑ка быстренько багаж переложим… И товарища агронома срочно надо доставить. Учти: он везет важный пакет.

Вскоре чемоданы были переложены в сани; папа неумело завязал на Леле пуховый платок и попрощался с директором.

Когда они выехали со двора МТС, было совсем темно. Леля удобно устроилась между чемоданами и снова стала дремать, прислушиваясь к ровному стуку копыт и далеким звукам идущего где‑то в темноте поезда. Сани то легко скользили по снегу, то тяжело тащились по мокрой земле.

– Ты, мальчуган, не боишься вот так, один, по ночам ездить? – услышала Леля голос папы и поняла, что к нему вернулось хорошее настроение.

– А чего бояться! – спросил, в свою очередь, Петя.

– Мало ли чего! Волки, там… баба‑яга, – полушутливо, полусерьезно сказал папа.

– Волков у нас всех перебили… А бабой‑ягой маленьких пугают… Вот у нас…

Но дальше Леля не слышала. Она заснула, и ей приснилась улица города, где она все время жила с папой, комнатка с розовыми обоями, школа, наполненная девочками, которые называли контрольную работу «девичьим переполохом»…

Она проснулась оттого, что отсидела ногу. В темноте ничего не было видно. Только на горизонте мерцали крошечные электрические огоньки да в черном небе светлели длинные, похожие на перья облака.

Петя разговаривал с папой.

– Вот, бывает, Тынковскую ляду проезжать боязно… – говорил Петя.

– А что там? – спросил папа.

– Там воды много. Сверху снег, а под ним такая вода течет… Прошлый год Володька в эту пору ехал – провалился вместе с санями.

– Мы эту ляду тоже проезжать будем?

– А как же!

– И ноги можно промочить?

– По шейку искупаться можно – не только ноги промочить.

Наступило молчание, и Леля снова услышала, как где‑то далеко‑далеко идет поезд.

– А почему это, молодой человек, мы едем не по дороге? – вдруг спросил папа, и по его голосу Леля поняла, что он снова начал сердиться.

– Вы же сами велели срочно. Вот и едем напрямки…

– И в санях, а не в телеге… Всё не как у людей!

– В санях лучше. Вот она – Тынковская ляда… Буран, тормозни! – сказал Петя коню.

Леля приподнялась и посмотрела вперед. Осторожно приседая на круп, конь спускался по крутому заиндевевшему откосу оврага. Сани заносило то в одну сторону, то в другую, но Петя стоял у передка, широко расставив ноги, как припаянный.

Наконец уклон стал положе, и Леля увидела ровную снежную полосу метров двадцати шириной, расстилавшуюся по дну оврага. Конь дошел до края этой полосы, остановился и обнюхал снег. Петя хлестнул его. Конь отмахнулся хвостом, но не тронулся с места.

Слышно было, как под снегом журчала вода.

– Ну? – спросил папа.

Петя выпрыгнул из саней, потыкал снег кнутовищем. Потом потянул Бурана под уздцы. Конь упирался.

– Нет, здесь нельзя переезжать, – подумав, проговорил Петя. – Здесь глубоко. Он знает.

Петя снова встал в санях и тронул вожжи, направляя коня вдоль кромки снежной полосы. Так ехали довольно долго.

– Если бы днем, тогда сразу бы переезд нашли, – сказал Петя. – Днем видать, где снег белый, а где – серый.

– А на дорогу где выехать можно?

– Чтобы на дорогу выехать, надо обратно в МТС ворочаться… Да вы не бойтесь! Вот здесь переедем.

Петя направил Бурана поперек полосы и замахал кнутом. Но умный конь, нервно переступая ногами, пятился и фыркал.

– Давай, мальчик, лучше перейдем пешком, а лошадь поманим с той стороны, – предложил папа.

– Нет уж! Пешком скорее провалимся.

Петя хлестнул Бурана и свистнул. Конь испуганно рванул сани и ступил на снег.

Поначалу все шло хорошо. Буран спокойно прошел по дну оврага четверть пути, половину, три четверти… Снег был плотный, и по его поверхности мягко поскрипывали полозья.

Дальше все произошло так быстро, что Леля не успела даже испугаться. Раздался такой шум, как будто что‑то закипело, и Буран провалился по брюхо. «Становитесь на ноги!» – закричал Петя. Потом Леля оказалась подмышкой у папы, а сани, кренясь в снежной жиже, как лодка, подплывали к берегу. А через несколько секунд мокрый, курчавый конь, сгорбившись, тащил сани вверх по откосу.

– Кажется, выплыли? – спросил папа.

– Выплыли. Вот видите, почему сани лучше телеги! И не замочились вовсе, – заметил Петя.

– Да, не замочились. Ну, теперь всё?

– Теперь всё. Если Даниловскую ляду переедем, считай – дома.

– Если бы не письмо, ни за что не поехал бы с этим мальчишкой! – пробормотал папа.

Даниловскую ляду проехали благополучно, и вскоре Леля увидела по обе стороны дороги темные очертания строений. Это и была одна из деревень колхоза «Лесные поляны».

Как приятно после долгого, утомительного пути увидеть наконец освещенные окна дома, в котором ты будешь жить, спать, учить уроки! Дом этот еще неизвестен тебе, в темноте не видно даже, каково он цвета, но окна его приветливо освещены, в палисаднике чернеют деревья, и за воротами заливается собачонка, которая завтра полюбит тебя, будет вилять хвостом и ласкаться…

Леля выбралась из саней, потянулась и, нащупывая ногами ступени, поднялась на крыльцо.

– Пожалуйста, гости дорогие! – певучим голосом сказал кто‑то, стоящий в сенях.

Леля с любопытством пошла в темноту, наткнулась на бочку, но чья‑то добрая рука обняла ее, легонько направила на верный путь и открыла квадратную дверь. Леля ступила в чистую горницу, в которой пахло только что вымытыми полами и теплым хлебом, сощурилась от яркого света; а добрые руки проворно развязывали на ее спине узел пухового платка.

Леля обернулась.

Перед ней стояла девушка с широким лицом, заспанная и улыбающаяся.

– Левее держитесь, Александр Александрович! – говорила она певучим голосом, прислушиваясь к шуму в сенях. – С утра вас ждем – не дождемся. В такое время к нам на машине не проехать…

– Заведующая агролабораторией? – спросил папа, появляясь на пороге. – Мне рассказывали про вас.

– Чего уж про меня рассказывать! – просто сказала девушка. – Замерзли, небось… Сейчас чайком погреетесь.

– Прежде чем греться чайком, дорогая Евдокия… забыл, как по батюшке.

– Да просто Дуся, чего там!..

– Прежде чем греться чайком, дорогая Дуся, я прошу вас помочь мне найти Харитонова.

– Харитонова? – переспросила Дуся. – У нас много Харитоновых. Вам какого?

Александр Александрович достал письмо и посмотрел адрес.

– Я не знаю, какого. Здесь написано: «П. В. Харитонову». Это письмо академика Лысенко! – добавил он торжественно.

– А ну‑ка, дайте поглядеть. Верно, от Лысенко! Петька, тебе письмо от Лысенко.

Александр Александрович как вынул одну руку из рукава пальто, так и замер на месте. А Петя, только что принесший чемодан, взял пакет, осмотрел его со всех сторон и зубами оторвал от конверта краешек. Любопытная Леля подошла к нему. В конверте оказались маленький блокнотный листок, портрет Мичурина и что‑то, завернутое в компрессную бумагу.

– Прислал все‑таки! – сказал Петя и стал разворачивать пакетик.

– Да ты сперва хоть письмо прочитай! – укоризненно проговорила Дуся. – Давай‑ка, я тебе прочитаю.

Она взяла блокнотный листок и, подойдя к лампе, стала читать своим певучим голосом:

– «Уважаемый Петр Владимирович, извините за опоздание. Вчера вернулся из командировки (ездил смотреть дубки) и увидел вашу открытку. Вы правильно считаете, что надо смелее браться за внедрение новых сортов и ничего не бояться. Но, простите меня, Петр Владимирович, килограмма нового сорта пшеницы прислать никак не могу. Пока что эти зерна мы считаем не на вес, а штуками. Шлю двадцать зернышек с тем условием, чтобы вы точно сообщили мне, какой получите урожай. Вторую вашу просьбу выполнить совсем не смог. Сняться некогда. Посылаю другой портрет – думаю, что будете довольны».

– Он, наверно, думает, что ты агроном или еще какой‑нибудь начальник, – сказала Леля.

– «Между прочим, дорогой Петр Владимирович, – продолжала читать Дуся, – слово «портрет» нужно писать через «о». И я даже удивился, увидев эту ошибку в вашем толковом письме. Всего же в нем четыре ошибки, считая запятые, и если бы я показал его вашей учительнице русского языка, – она поставила бы вам двойку…»

Петя поспешно взял из рук Дуси письмо, спрятал его в карман вместе с портретом и пакетиком и спросил Александра Александровича:

– Распрягать можно?

Николай Иванович Дубов

Держись, Константин! (из повести «Огни на реке»)

Зной становится все сильнее. Каждое утро на небе появляются сверкающие, как снег, клубы облаков. Словно боясь обжечься и растаять, они стороной обходят солнце и все‑таки тают задолго до вечера. Ефим Кондратьевич покачивает головой и говорит, что так, без дождя, пропадут все огороды. Тимофей тревожится о своих саженцах, а Костя чувствует себя как нельзя лучше. Вот если бы только по ночам не было так душно! Просыпаясь ночью от духоты, он замечает, как где‑то далеко вспыхивают немотные зарницы, и загадывает на завтра дождь, но на следующий день повторяется то же самое. Смола течет с лодок горячими черными слезами; скручиваются в трубки и шуршат, как бумажные, листья тальника.

В воскресенье Нюра, приготовив обед, уходит к бабушке, ребята почему‑то не приходят, и Костя остается один. День выдается на редкость жаркий и душный.

– Как бы дождя не натянуло – больно уж парко, – говорит за обедом Ефим Кондратьевич.

– Нет, разгонит. Вот увидите! – уверенно возражает Костя.

– Побачимо… Раз хозяйка наша не пришла, придется тебе посуду вымыть.

Костя долго мучается с тряпочкой и мочалкой, которыми Нюра моет посуду, но тарелки почему‑то так и остаются жирными и липкими. Тогда он складывает горкой кастрюли и тарелки, несет к берегу и принимается тереть песком. Работа оказывается долгой и канительной. Когда Костя все же справляется с ней, пухнущие на глазах облака закрывают солнце. Оно прорывается в одно, другое окошечко, но облака скоро смыкаются. С запада, от горизонта, ползет угрюмая туча. Словно убегая от нее, впереди несется тонкая гряда белых облачков, но туча медленно и неотвратимо движется следом, клубясь и погромыхивая.

Река стекленеет и, как кажется Косте, останавливается. Замирают беспокойные веточки плакучей ивы, шуршащие листья тальника. Туча приносит не прохладу, а еще большую духоту. Где‑то над мохнатой сизой толщей, окутавшей небо, негромко и дробно гремит.

– Я, пожалуй, поеду. Стемнеет рано, – говорит Ефим Кондратьевич. – Оставайся тут на хозяйстве.

Он уплывает, а Костя убирает посуду, ложится на спину и наблюдает за тучами. Они затягивают все небо, громоздятся друг на друга. Смеркается, потом темнеет. Ефим Кондратьевич не возвращается, Нюра тоже. Должно быть, напугавшись туч, бабушка оставила ее ночевать. Открыв двери и окна, чтобы хоть немножко освежить комнату сквозняком, Костя ложится спать.

Будят его звон и грохот. Костя испуганно вскакивает и оторопело смотрит в темноту. Через комнату с воем и свистом несется ветер, хлопает створкой окна; со звоном вылетает стекло, дверь грохает об стену и снова отлетает. С трудом преодолевая воющий напор воздуха, Костя закрывает дверь, подбегает к окну. Под ногами хрустит битое стекло, черепки, что‑то впивается ему в пятку. Он захлопывает раму, затыкает одеялом выбитую створку и, найдя спички, трясущимися руками зажигает лампу.

В комнате – разгром. Скатерть вместе с ужином для Ефима Кондратьевича сметена со стола, макароны рассыпались по всей комнате, котлета плавает в молочной луже. Вешалка у самой двери висит на одном гвозде, одежда с нее растрепанной кучей свалилась на пол. А под окном лежит груда битых черепков, стекла, земли и мятой, изломанной зелени – остатки Нюриных цветов, стоявших на подоконнике. Ефима Кондратьевича нет. В трубе зло и пронзительно воет ветер.

Костя приоткрывает дверь; она идет туго, потом распахивается, а когда он прикрывает ее за собой, сильно поддает Косте в спину, выталкивая его во двор. Упругая стена ветра прижимает Костю к дому; он с трудом отрывается и идет в черную воющую пустоту, к реке, где что‑то зло бьет и хлещет. Над самой головой непрерывно перекатываются железные бочки.

Слепящее огненное дерево, перевернутое кроной вниз, распарывает темень, и все становится бело‑голубым, как экран, когда рвется кинолента. Побелевший тальник прижат к земле, ивы размахивают своими руками‑плетьми, черная взмыленная вода бросается на берег, яростно вскипает и бросается снова.

Небо над головой у Кости взрывается и рушится с таким грохотом, что Костя прыгает с обрыва и прижимается к откосу. Грозы он не боится. Но одно дело – в городе, где есть каменные стены, на крыше дома громоотвод, а в комнате спокойно и уютно горит электричество, другое – здесь, глухой ночью на пустынном берегу, где никого и ничего нет, кроме стылого ветра, беснующейся черной воды и грохота, от которого вот‑вот лопнут барабанные перепонки.

Хуже всего, что никого нет. Ефим Кондратьевич где‑то запропастился, кроме него никто появиться здесь не может, и Костя вдруг чувствует себя очень маленьким, бессильным и одиноким на огромном пустом берегу. Ему хочется куда‑нибудь убежать, спрятаться, укрыться с головой, чтобы ничего не видеть и не слышать. Но сейчас же Косте становится стыдно. Он, Костя Голованов, струсил? А может, с дядей Ефимом что случилось и ему надо помочь?

Заслонив лицо от ветра согнутой рукой, пригнувшись, Костя пробирается к запасным бакенам и вехам. Дяди там нет. Несколько вех свалено ветром на землю. Костя идет по берегу вверх, потом вниз – ни дяди, ни его лодки не видно. Костя снова спускается к воде, кричит, но звонкий голос его глохнет у самого рта, как в вате.

Ветвистые огненные деревья падают со всех сторон, и вслед за каждой вспышкой наверху начинается обвал, будто черные громады туч окаменели и непрерывно рушатся на притихшую в испуге землю.

При вспышке молнии Костя видит, как что‑то черное, длинное и толстое стремительно несется к берегу и бросается на него, взгребая толстым рылом кучу мокрого песка. Костя в ужасе отпрыгивает в сторону. Ему хорошо известно, что никаких чудовищ в Днепре нет, но кто его знает?.. Сейчас вся школьная наука выскочила у него из головы, и он, замирая, ждет, когда откроется пасть этого страшилища. Пасть не открывается, чудовище лежит, зарывшись башкой в песок, и только хвост его подпрыгивает и бьет по воде. Потом хвост поворачивается вправо, чудовище сползает с песка, отплывает, и при новой вспышке молнии Костя с восторгом и облегчением видит, что это обыкновенное бревно.

Костя жмурится и встряхивает головой – так ему стыдно своего испуга – и сразу успокаивается. Гроза как гроза. Ну, молнии, гром, ветер… Есть чего бояться!

Он возвращается в домик и деловито принимается за уборку. Развешивает упавшую одежду. Расстилает скатерть. Сметает макароны в кучку к порогу, сваливает в ведро битое стекло и черепки цветочных горшков. Молнии попрежнему полосуют гремящее небо, ветер пронзительно свищет и воет, но Костя уже не боится.

Окончив уборку, он садится на свою кровать и ждет Ефима Кондратьевича, поглядывая на ходики. Порывом ветра маятник накинуло на цепочку, часы остановились, и неизвестно, сколько времени прошло с тех пор. А Ефим Кондратьевич все не возвращается. И что можно делать сейчас на реке? В голову приходят такие предположения, что Косте опять становится не по себе, и он старается об этом не думать; но чем больше старается, тем больше думает.

Сначала редко, потом все чаще начинает барабанить по крыше, и громкий шум дождя наполняет комнату. Капли бьют по стеклу, дробятся и быстро‑быстро текут вниз. Костя смотрит на них и жалеет о том, что сейчас ночь. Был бы день – можно бы сбегать к Гремячему яру и послушать, гремит ли он или это просто так, одни разговоры…

Дверь открывается, дождь хлещет через порог, и в косых потоках его появляется Ефим Кондратьевич. Прикрыв дверь, он проходит к столу. С торчащего коробом плаща льется вода, но Ефим Кондратьевич почему‑то не снимает его, а так и садится на табуретку и осторожно кладет руки на стол.

– Не спишь? – спрашивает он.

– Ага, – кивает Костя.

Он с готовностью слезает с кровати, чтобы рассказать, как он проснулся, как ветер разбил стекло и горшки, и вдруг осекается, испуганно уставившись на дядины руки. Левая кисть его кажется огромной по сравнению с правой. Распухшая, в ссадинах, она пугающим багровым пятном лежит на скатерти. Лицо дяди бледно, дышит он прерывисто и трудно, будто долго бежал в гору.

– Бревном помяло, – говорит Ефим Кондратьевич, заметив испуганный взгляд Кости. – Наверху где‑то плот разбило, что ли… бревна по всему фарватеру, как бешеные жеребцы, скакали. Кажется, все уже пронесло. Перевязать бы…

Костя хватает полотенце.

– Смочи водой.

Мокрое полотенце толстым жгутом обматывается вокруг кисти. Чтобы повязка не сползла, Костя перевязывает ее бечевкой.

– Плохо, брат, дело, – говорит Ефим Кондратьевич, глядя на обмотанную руку.

– Ничего, заживет! – Костя старается говорить как можно увереннее и бодрее.

– Я не про руку, рука заживет… Бакен погас. На Каменной гряде, у Чортова зуба… То ли ветер, то ли бревна эти… Бакен на самом стрежне стоит – они, небось, в аккурат по нему молотили… Может, и совсем с места сорвали…

– Так надо… – начинает и не оканчивает Костя.

Конечно, надо зажечь, но как это сделать? В таких потемках баржу не найдешь, не только бакен. А если его и вовсе нет, что тогда? И как до него добраться? Дядя с одной рукой не гребец, а Костя… Он вспоминает клокочущую, взмыленную воду, яростно бьющие в берег волны, и внутри у него холодеет, будто он уже оказался среди этих волн.

– А если сбегать в село, позвать кого‑нибудь?

Ефим Кондратьевич поворачивается к окошку, в которое хлещет то мутнобелый, то голубой при вспышках молнии поток.

– Нет, – говорит он, – теперь через яр не пройдешь. А в обход далеко – времени нет… – Он вынимает часы, смотрит на них и громко щелкает крышкой: – Через три часа должен скорый идти на Херсон.

– Так разве в такую погоду…

– То дело капитана – идти или нет. Он у меня не спрашивает. Мое дело, чтобы бакены горели… А он вот погас!.. – На щеках у Ефима Кондратьевича вздрагивают и злыми буграми застывают желваки.

Так сидят они, маленький и большой, смотрят на перехлест дождевых струй и думают об одном и том же. В бегучих, брызжущих потоках Косте видится огромный белый пароход, который осторожно, словно ощупью, идет по взлохмаченной реке. Пассажиры спокойно спят, а вся команда впивается глазами в беловатую мглу дождя, отыскивая бакен. Огня не видно – значит, его уже прошли, не заметив. Все облегченно вздыхают, вахтенный по медной трубе дает команду в машину увеличить ход. Пароход, покачиваясь, ускоряет бег, и вдруг с лязгом и громом все летит на палубу, в пробитое днище вламывается позеленевшая осклизлая скала, хлещет вода, которую не остановить, не откачать. Гаснет свет, кричат сброшенные с коек пассажиры, и дальше начинается такое страшное, что Костя едва не вскакивает с места, чтобы куда‑нибудь бежать, звать на помощь…

Но бежать некуда, крика никто не услышит. Чем больше Костя понимает это, тем страшнее ему становится, и он все чаще взглядывает на дядю. Ефим Кондратьевич, не отрываясь, смотрит в окно. Морщины на лбу и возле губ его становятся глубже и резче. Он приподнимается и осторожно снимает левую руку со стола.

– Придется тебе подсобить, Константин, – говорит он и испытующе смотрит на Костю.

– А как же, конечно! – готовно вскакивает Костя.

Из чулана они приносят два красных фонаря, заправляют и зажигают их.

– Оденься потеплее.

– Да я не замерзну, – возражает было Костя, но, встретив суровый взгляд дяди, умолкает, надевает штаны и куртку.

Ефим Кондратьевич протягивает ему обшитый парусиной пробковый пояс, и Костя подвязывает его на груди. Пояс для него велик, пробковые бруски упираются Косте подмышки, и ему приходится держать руки растопыренными. Дядя берет моток толстой веревки с петлей на конце и веревку потоньше, Костя подхватывает фонари, и они идут сквозь секущий порывистый ливень к реке.

Лодка на треть залита водой, но ее все равно мотает и подбрасывает. Костя черпаком выплескивает воду за борт, дядя устанавливает и привязывает на носу фонари, укладывает под банки багор.

– Я поведу бечевой, а ты будешь править. Метра полтора от берега, лишь бы на берег не наезжала. Сумеешь?

– Конечно.

– А не боишься?

– Чего бояться?!

Дядя обвязывает Костю тонкой веревкой, конец ее укрепляет у себя на поясе. Толстую он с помощью Кости привязывает к скобе на носу, петлю надевает через плечо.

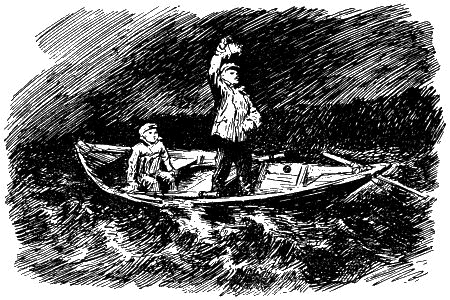

– Ну, держись, Константин! – сурово и беспокойно говорит Ефим Кондратьевич.

– Ладно, чего там…

Ефим Кондратьевич отпускает нос лодки, и ее сейчас же утаскивает в шумную толчею волн и дождя. Вся Костина храбрость мгновенно улетучивается. Вцепившись в банку, он с ужасом смотрит, как исчезает дядя, берег и остается только мокрая, скользкая лодка, которую бьют и подбрасывают волны. Он понимает, что дядя близко, что нужно брать весло и грести, но не может оторвать рук от банки: ему кажется, что его немедленно сдует, стряхнет с раскачивающейся кормы в холодную черную воду.

– Готово? – доносится из дождевой мглы.

Костя отрывает руки от банки и хватает весло:

– Готово!

Лодка дергается, виляет носом, и по тому, как начинают хлестать волны под задранный нос, Костя догадывается, что она пошла против течения.

Молнии полосуют гремящее небо, и сквозь дождь видна согнувшаяся фигура дяди. Он совсем близко, метрах в двадцати, и Костя окончательно приходит в себя. В случае чего он в любой момент может повернуть лодку, и она уткнется в берег. И на поясе у дяди конец веревки, которой обвязан Костя. В конце концов, можно бы и без веревки, а то и спасательный пояс и веревка… Это уж просто перестраховка. Но как только под порывами ветра лодку начинает мотать больше обычного, Костя, не выпуская весла, прижимает локоть к боку, чтобы ощутить опоясывающую его веревку. Так проходит немало времени. Костя не знает сколько, и ему некогда об этом думать. Оказывается, вести лодку на бечеве совсем не просто. Она уже дважды прибивалась к берегу, дядя подходил и молча отпихивал ее. Дождь становится тише, в струящейся пелене его уже можно смутно различить берег. Костя так старательно вглядывается в него и работает веслом, что совсем забывает о страхе, и страх исчезает.

Лодку резко разворачивает и подносит к берегу.

– Все, вылезай! – говорит Ефим Кондратьевич.

– Да как же вы? Разве вы сами?.. – умоляет и протестует Костя, но дядя молчит, и он вылезает на берег.

Дядя отдает Косте свой дождевик, веревки, укладывает поближе к себе багор и берет весло:

– Отталкивай. И иди домой.

Разъезжаясь ногами в мокрой глине, Костя отпихивает лодку. Ему видно, как, уперев рукоятку кормового весла в локоть левой руки, дядя энергично загребает правой, лодка поворачивается, уходит в темноту, и скоро ни дяди, ни ее не видно, только тревожно пляшут в темноте красные огоньки привязанных фонарей. Ветер пронизывает мокрую куртку, штаны облипли вокруг ног; Косте холодно, но он не уходит, следит за огоньками и загадывает, на месте бакен или нет. Дядя плывет туда, рассчитывая на течение, которое должно отнести лодку к Каменной гряде. А удастся ли дяде угодить на то место? Это ведь не днем, когда видны берега, другие бакены и можно ориентироваться. Сейчас там ничего не видно, кроме беснующейся, взмыленной воды.

Огоньки быстро удаляются, сливаются в один, потом и он исчезает. Костя поднимается на взгорок – огонек появляется снова, колеблется, словно задуваемый ветром, и потом быстро начинает уходить вправо, по течению. Костя бежит по берегу, спотыкается, скользит на глине, падает, но, не чувствуя боли, сейчас же вскакивает и бежит дальше, боясь упустить подпрыгивающий на волнах огонек. Он приближается к берегу все больше и больше, неожиданно лодка оказывается совсем близко и пристает. Костя хватает веревку на носу, придерживает, чтобы лодку не унесло. Ефим Кондратьевич сидит на средней банке, опустив голову на руки. Косте даже сквозь шум волн слышно, как он тяжело и хрипло дышит.

Отдышавшись, дядя встает и замечает Костю.

– Нету… Нет бакена или не нашел – чорт его знает… Хорошо, что ты остался. Надо снова заводить лодку вверх…

Костя опять берет весло, садится на корму, дядя впрягается в бечеву, и они снова ведут лодку вдоль берега, к тому месту, откуда, по расчету Ефима Кондратьевича, течение должно сносить лодку на бакен Чертова зуба. Дождя нет, ветер немного стихает, только волны попрежнему мотают и подбрасывают лодку, но Костя уже не боится. Ему просто некогда думать о черной взлохмаченной воде, о глубине и опасности – он изо всех сил старается вести лодку так, чтобы дяде было легче и не приходилось останавливаться. Попрежнему грохочет гром, края неба опоясывают ветвистые огненные деревья, озаряя устало шагающего Ефима Кондратьевича.

Наконец Ефим Кондратьевич подтаскивает лодку к берегу и присаживается на нос – отдышаться. Костя подбирается к нему вплотную и, не веря и не надеясь, отчаиваясь, начинает горячо убеждать:

– Дядя Ефим, возьмите меня!.. Вам же трудно… Разве можно с одной рукой?.. А я помогу… Ну хоть немножечко, а помогу. Думаете, я боюсь? Я нисколечко не боюсь! Вам же надо и грести и смотреть… И мы найдем!.. А, дядя Ефим?.. Возьмите, а?

Ефим Кондратьевич ничего не отвечает и отрицательно покачивает головой. Костя принимается уговаривать еще горячее:

– Вы думаете, я буду бояться? Да я здесь один еще хуже боюсь. А с вами я не боюсь… И как же вы там с одной рукой? И опять не найдете, а скоро пароход… А, дядя? Я же теперь сильный, я же хорошо гребу!..

– А что нам твоя мать окажет?

Мама? Костя даже зажмуривается от этой мысли. Ну, если мама узнает!.. Это не Лельку за бант дернуть или сесть за стол с грязными руками…

– Так она же и знать не будет! – находит Костя выход.

– Ну нет, врать я не стану, – отвечает Ефим Кондратьевич. И после долгого раздумья говорит: – Ладно… Времени мало, а я с одной‑то рукой опять могу промахнуть.

Костя садится на весла, Ефим Кондратьевич отталкивается кормовым веслом. Лодку подхватывает течение и судорожно мотает с борта на борт, с носа на корму.

Только теперь Костя начинает понимать, на что он вызвался. Это совсем не то, что грести в тихую, ясную погоду на спокойной реке. Весла дергает, бьет волной, они то загребают пустоту, то по самые вальки зарываются в воду; мокрые вальки скользят, бьются в руках, как живые, норовят стукнуть Костю в грудь, в колени, сбросить с банки и вырваться на свободу. Сцепив зубы, Костя борется с ними изо всех сил, но силы слабеют, он начинает задыхаться, а волны становятся крупнее, весла все упрямее рвутся из рук.

И откуда‑то снизу по Косте идет ледяная волна неудержимого, отчаянного страха, от которого спирает дыхание и все тело немеет. Ничего они не найдут и не сделают! Волны сильнее, они вырвут весла, зальют, опрокинут лодку, разметают их, дядю и Костю, в разные стороны, потащат по беснующейся воде к Чортову зубу, с размаху швырнут о Каменную гряду и забьют, зальют в водовороте… Надо скорей, скорей, пока не поздно, выбраться из этой злобной водяной толчеи! Судорожно напрягаясь, Костя бьет по воде все чаще и торопливее.

– Спокойнее, Костя! Держись! – сквозь плеск и свист доносится голос Ефима Кондратьевича.

Костю охватывают злость и жгучий стыд. А как же настоящие моряки в бурю? Какой будет из него моряк…

– Трус! Трус! – сквозь зубы шепчет он сам себе, и по щекам его вместе с дождевыми каплями текут злые слезы.

От этих слез оцепенение слабеет, и Костя начинает приноравливать взмахи к качке, весла не так суматошно и бестолково бьют по воде и не так уже рвутся из рук. Занятый собой, он не видит, куда и сколько они проплыли, и с опозданием замечает, что боковая качка прекращается, волны начинают бить в нос. Костя догадывается, что дядя повернул лодку против течения.

– Налегай! – подает голос Ефим Кондратьевич.

Он приподнялся на самой корме спиной к Косте и при свете редеющих молний оглядывает угрюмую лохматую реку. Костя изо всех сил налегает на весла, всей тяжестью повисая на них. <