• тонкий эндотелий, в котором есть истонченные участки – фенестры (д 50-80 нм), чаще затянутые диафрагмой (более тонкой, чем плазмолемма) → облегчает транспорт веществ через эндотелий;

• базальная мембрана непрерывна;

• перицитов немного

Локализация: клубочки почек, ворсинки кишки, эндокринные железы.

Синусоидные капилляры

• большой диаметр (30-40 мкм)

• крупные поры в эндотелиальных клетках;

• щели между эндотелиальными клетками

• базальная мембрана прерывистая или отсутствует (в печени).

Через синусоидного капилляра стенку могут проходить макромолекулы и даже клетки.

Венозная часть капилляров плавно переходит в посткапиллярную венулу (диаметр до 30 мкм). Посткапиллярные венулы впадают в собирательные венулы (эндотелий, перициты, единичные ГМК). Собирательные венулы переходят в мышечные венулы (диаметром до 100 мкм)

Роль венул:

• воспалительный процесс – через их стенку проходят массы лейкоцитов и плазма;

• депонирование крови благодаря медленному кровотоку, низкому внутрисосудистому давлению и растяжимости стенок (75% циркулирующей крови)

Артерио-венозные анастомозы (АВА)

Сосуды, непосредственно связывающие артериолы и венулы и обеспечивающие юкстакапиллярный кровоток.

Подразделяются на:

- истинные (шунты);

- атипичные (полушунты): в их стенке отсутствуют сократимые элементы, ширина просвета не регулируется; в них может забрасываться венозная кровь (со смешанной кровью).

Типичные АВА

· анастомозы с постоянным кровотоком (простые); кровоток регулируется за счёт сфинктера в артериоле в месте отхождения анастомоза;

· анастомозы с регулируемым кровотоком (со специальными устройствами).

|

|

Анастомозы с регулируемым кровотоком

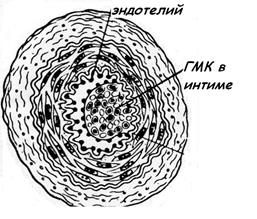

• типа замыкающих (запирающих) артерий – в интиме есть «подушечка» с продольно расположенными ГМК;

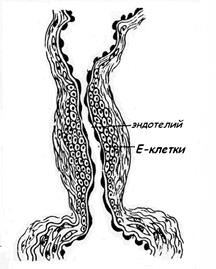

• эпителиоидного типа – в средней оболочке есть видоизмененные ГМК (Е-клетки - похожи на эпителий), способные к набуханию и контактирующие с эндотелием – меняется просвет сосуда и интенсивность кровотока.

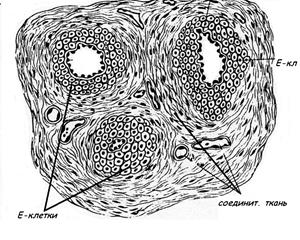

Сложные анастомозы гломусного (клубочкового) типа: приносящая артериола делится на 2-4 ветви, которые окружены одной общей соединительнотканной оболочкой.

Такие анастомозы в большом количестве присутствуют в некоторых участках кожи, где играют важную роль в терморегуляции.

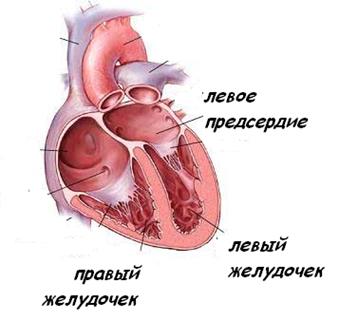

СЕРДЦЕ

Источники развития сердца:

эндокард – из мезенхимы;

миокард и мезотелий эпикарда – из миоэпикардиальной пластинки – части висцерального листка спланхнотома

Стенка сердца

Три оболочки:

• Эндокард

• Миокард

• Эпикард

Фиброзный «скелет» сердца служит опорой клапанам и местом прикрепления кардиомиоцитов

ЭНДОКАРД - по строению аналогичен стенке кровеносного сосуда:

• эндотелий;

• субэндотелиальный слой (РВСТ)

• мышечно-эластический слой (ГМК и сеть эластических волокон);

• субэндокардиальный (наружный соединительнотканный слой (РВСТ), кровеносные сосуды, много жировых клеток).

МИОКАРД самая толстая оболочка;

• состоит из кардиомиоцитов, объединенных в функциональные волокна;

• волокна спиралевидно окружают камеры сердца;

• между волокнами – сосуды и нервные элементы, включая ганглии парасимпатической н.с.

|

|

Типы кардиомиоцитов

• Сократительные (рабочие, типичные);

• Проводящие (атипичные);

• Секреторные.

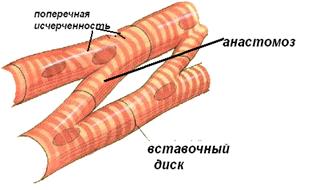

Сократительные кардиомиоциты

•  основная масса клеток;

основная масса клеток;

• 1-2 ядра в центре (полиплоидные);

• миофибриллы по периферии;

• соединены в области вставочных дисков;

• связаны в единую трёхмерную сеть благодаря наличию анастомозов.

Вставочный диск состоит из трёх участков:

Вставочный диск состоит из трёх участков:

- на вертикальных отрезках

• зона прикрепления миофибрилл (Fascia adherens)

• зона десмосом (macula adherens)

- на горизонтальных отрезках

• зона нексусов (коммуникация кардиомиоцитов, обеспечивает их синхронное сокращение).

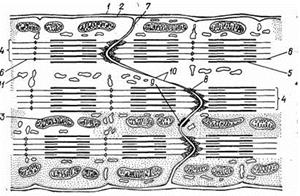

Особенности Т-системы сократительного кардиомиоцита:

• диада (Т-трубочка + латеральная цистерна СПР;

• Т-трубочки на уровне полоски Z.

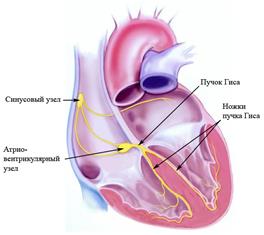

Проводящие кардиомиоциты

Проводящие кардиомиоциты

• Обеспечивают ритмическое координированное сокращение отделов сердца;

• Три типа:

– Р-клетки (пейсмекерные)

– переходные;

– клетки-волокна Пуркинье

–

Р-клетки (синусовые кардиомиоциты) – светло-окрашенные, мелкие, отростчатые, миофибрилл мало, ориентированы нерегулярно;

Локализация – сино-атриальный узел;

Их мембраны способны к спонтанной (самопроизвольной) деполяризации и генерации электрических импульсов с частотой 60-80 в 1 мин. (водитель ритма – pacemaker).

Переходные клетки по строению и топографии занимают промежуточное положение между Р-клетками и сократительными кардиомиоцитами.

Встречаются в предсердно-желудочковом узле, проникают в участки предсердий. Способны генерировать импульсы с частотой 30-40 в минуту.

Клетки-волокна Пуркинье – светлее, шире и короче сократительных кардиомиоцитов; миофибрилл – мало, неупорядоченные; обычно лежат пучками; Т-системы отсутствуют; нет типичных вставочных дисков; включения гликогена, ферменты анаэробного гликолиза;

|

|

• преобладают в пучке Гиса и его ветвях

Секреторные кардиомиоциты находятся в предсердиях;

• сильн о развит синтетический аппарат и слабо - сократительный аппарат;

• СГ содержат гормон предсердный натриуретический фактор (пептид), выделяется при угрозе повышения артериального давления (когда в предсердие поступает большое количество крови); вызывает стимуляцию диуреза; натриуреза; расширение сосудов; угнетение секреции альдостерона, кортизола, вазопрессина → СНИЖЕНИЕ АД

+ фактор, снижающий свертываемость крови.

ЭПИКАРД - висцеральный листок перикарда

• РВСТ, в значительном количестве скопления жировых клеток, содержит сосуды и нервы;

• мезотелий

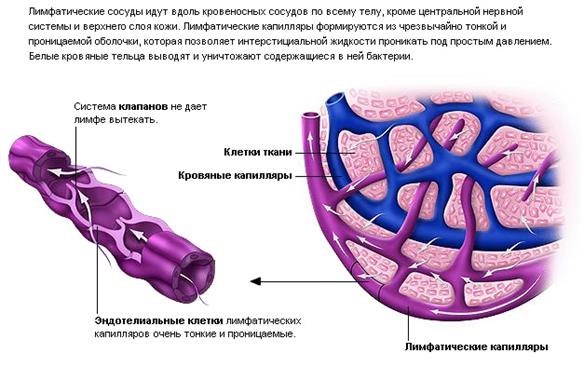

Лимфатические сосуды

Лимфатические капилляры

•  начинаются слепо в тканях и формируют сети

начинаются слепо в тканях и формируют сети

• эндотелиальные клетки в 4-5 раз крупнее и в 2-3 раза тоньше, чем эндотелий кровеносного капилляра;

• между клетками есть щелевидные пространства (25-50 нм);

• базальная мембрана прерывиста или отсутствует;

• связаны с окружающей соединительной тканью якорными (стропными) филаментами

• Дренажная функция (всасывают тканевую жидкость)

При накоплении жидкости в тканях якорные филаменты натягиваются, края эндотелиальных клеток смещаются, через открывающиеся щели в лимфатические капилляры проникает тканевая жидкость

Лимфососуды малого калибра:

внутренняя оболочка (эндотелий + подэндотелий);

наружная оболочка (РВСТ).

Лимфососуды среднего и крупного калибра:

внутренняя;

средняя (мышечная);

наружная.

В крупных сосудах есть эластические мембраны.

Внутренняя оболочка формирует клапаны. Участок лимфососуда между 2 клапанами – лимфангион.

По ходу лимофсосудов находятся лимфоузлы, проходя через которые лимфа очищается и обогащается лимфоцитами и антителами.