Рисунок 5 - Схема горизонтальной песколовки с прямолинейным движением воды

- рабочая часть;

2 - осадочная часть;

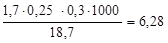

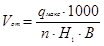

Площадь живого сечения песколовки, м2, определяется по формуле

W =  , (29)

, (29)

где V - скорость движения воды в песколовке, V = 0,3 м/с [3];

n - число отделений, n = 2 [3];

W =  м2

м2

Ширина песколовки, м, определяется по формуле

B =  , (30)

, (30)

где h1 - глубина кромочной части песколовки, h1 = 0,25 м [3];

B =  м

м

Длина песколовки, м, определяется по формуле

L =  , (31)

, (31)

где k-коэффициент, учитывающий влияние турбулентности и других факторов на работу песколовки, при Uo = 18,7 мм/с k=1,7 [3];

L =  м

м

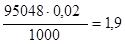

Объем задерживаемого песка в сутки, м3/сут, определяется по формуле

Vn =  , (32)

, (32)

где Рп - норма осаждения песка, Рп=0,02 л/сут на одного человека [3];

Vn =  м3/сут

м3/сут

Определяем площадь песковой площадки, м2, определяется по формуле

, (33)

, (33)

где Нn- нагрузка на площадку, Нn=3 м3/м3 [3];

м2

м2

Расчет первичных отстойников

Т. к. производительность очистных сооружений Qoc=50681 м3/сут, это больше 15000 м3/сут, к проектированию принимается горизонтальные отстойники.

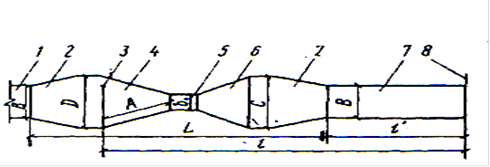

Схема горизонтального отстойника приведена на рисунке 6.

Рисунок 6 - Схема горизонтального отстойника с прямолинейным движением воды

- подводящий лоток;

- распределительный лоток;

- полупогружные доски;

- сборный лоток;

- отводной лоток;

- лоток для сбора и удаления плавающих веществ;

- трубопровод для удаления осадка

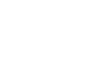

Ширина одного отделения отстойника, м:

В = (qмакс∙1000)/(n∙H1∙V) (34)

где qмакс - максимальный секундный расход, м³/с;- число отделений, n=4;- рабочая глубина отстойника, Н1=4 м [1];поступательная скорость рабочего потока, V=6,11 м/с [1];

|

|

В = (0,587∙1000)/(4∙4∙6,11)=6 м

Принимается ширина отделения Вотд=6 м.

Скорость движения вод в отстойнике, мм/с

(35)от = (0,587∙1000)/(4∙6∙4)=6,11м/c,

(35)от = (0,587∙1000)/(4∙6∙4)=6,11м/c,

Гидравлическая крупность U (мм/с), задерживаемых взвешенных частиц определяется по формуле:

, (36)

, (36)

где к - коэффициент использования объёма проточной части отстойника, к=0,5 [1];

t1 - продолжительность отстаивания воды в цилиндре с высотой столба воды h1=0,5м, определяется по таблице 2.2 [10] в зависимости от заданного эффекта осветления Э и концентрации взвешенных веществ в сточной воде, поступающей на очистку в первичные отстойники, t1=640 с;- показатель степени, зависящий от агломерации взвеси в процессе отстаивания, определяется по рисунку 2.8 [10], n=0,2;

= (1000∙4∙0,5)/(640∙(4∙0,5/0,5)0,2) = 2,37 мм/с

Длина отстойника, м

(37)

(37)

где W- вертикальная турбулентная составляющая, мм/с;коэффициент, равный 0,5,

=0,05·Vот, (38)=0,05·6,11=0,306 мм/с=(6,11∙4)/(0,5∙(2,37-0,306))=23,7 м

Общая высота на выходе отстойника, м

Н=Н1+Н2+Н3, (39)

где Н2 - высота нейтрального слоя, Н2=0,3м [1];

Н3- высота борта отстойника над кромкой водосливной стенки, Н3=0,5м;

Н=4+0,3+0,5=4,8

На основании выполненных расчётов подбирается типовой проект №902-2-305, длина отстойника 24 м и ширина отстойника 6 м [11].

Расчет сооружений биологической очистки

Расчет аэротенка-вытеснителя без регенерацией активного ила

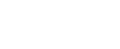

Определяем степень рециркуляции,

(40)

(40)

где ai - доза ила в аэротенке, ai=3,8 г/л [10]

Ji - иловый индекс, Ji принимается 80 см3/г [1]

БПКполн сточной воды, поступающей в начало аэротенка, с учетом разбавления циркуляционным илом

|

|

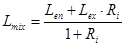

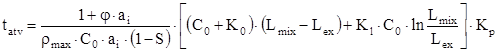

(41)

(41)

где Len - БПК сточной воды, поступающей на очистку с учётом снижения при первичном отстаивании, мг/л

Len = 0,6Lсм (42)

Len = 0,6∙250 = 150 мг/л

Lех - БПК сточной воды на выходе из аэротенка, мг/л

мг/л

мг/л

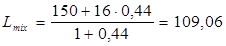

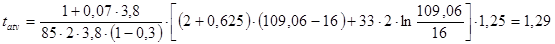

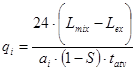

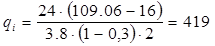

Период аэрации, ч

(43)

(43)

где j - коэффициент ингибирования продуктами распада активного ила, j=0,07 л/г

rмакс - максимальная скорость окисления, rмакс=85 мгБПКполн/(г×ч) [1]

С0 - концентрация растворенного кислорода, С0=2 мг/л [1]

S - зольность ила, S=0,3 [1]

К0 - константа влияния кислорода, К0=0,625 мгО2/л [1]

К1 - константа характеризующая свойства органических примесей, К1=33 мгБПКполн/л [1]

Кр - коэффициент, учитывающий влияние продольного перемешивания, Кр=1,25 при Lex=16 мг/л;

ч

ч

Уточняем нагрузку на ил, мгБПКполн/г беззольного вещества.

(44)

(44)

мгБПКполн/г

мгБПКполн/г

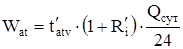

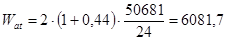

Определяем объем аэротенков, м3

(45)

(45)

м3

м3

(46)

(46)

где n - число секций аэтотенка; n=6

м3

м3

По типовому проекту № 902-2-195 приняты аэротенки-вытеснители без регенерации общим объёмом 6081,7 м3, объём одной секции 1520,4 м3, с чичлом секций - 6, число коридоров - 2, ширина коридора - 4,5 м, рабочая глубина коридора - 3,2 м. Длина аэротенка - 52,8 м.

Рисунок 7 - Схема аэротенка-вытеснителя без регенерации активного ила

Расчет вторичных отстойников

Т.к. к проектированию были приняты первичные горизонтальные отстойники, то вторичные будут такого же типа. Схема работы и устройство горизонтального отстойника приведена на рисунке 6.

Определяем гидравлическую нагрузку, м3/м2∙ч

gssa=(4,5∙kss∙Hset0,8)/(0,1∙Ji∙ai)0,5-0,01at (47)

|

|

где kss- коэффициент использования объёма зоны отстаивания, kss=0,45,

Hset- рабочая глубина отстойника, м, Hset=4м,

Ji- иловый индекс, Ji=80 см3/г,

ai- доза ила, ai=3,8 г/л,

аt- вынос ила из вторичных отстойников, аt=35,2 мг/л,

gssa=(4,5∙0,45∙40,8)/(0,1∙80∙3,8)0,5-0,01∙35,2=3,67 м3/м2∙ч,

Площадь одной секции, м2

F=qмакс.час/(n∙gssa) (48)

где n- число секций отстойника, n=4 [1],

qмакс.час- максимальный часовой расход, м3/ч, qмакс.час=2111,7 м3/ч

F=2111,7 /(4∙3,67) = 143,8 м2, (49)

Длина отстойника, м

L=F/B, (50)

где B- ширина отстойника, B=6 м [1]

L=143,8/6=23,97≈24 м

На основании проведённых расчётов выбран типовой горизонтальный отстойник № 902-2-305, ширина- 6 м, длина- 24, число секций- 4 [11].

Расчет сооружений по обработке осадка

Расчет вертикального илоуплотнителя

Содержание избыточного активного ила, г/м3, определяется по формуле

Pмакс=Км∙Р, (51)

где Км - коэффициент месячной неравномерности притока ила, Км=1,15 [3];

Р - прирост активного ила для полной биологической очистки,Р=160 мг/л [16];

Максимальный приток избыточного активного ила, м3/ч

, (52)

, (52)

где С - концентрация уплотняемого избыточного активного ила, С=20000 г/м3, таблица 58 [3];

м3/ч

м3/ч

Максимальный расход жидкости, отделяемой при уплотнении ила, м3/ч, определяется по формуле

qж= qмакс(W1-W2)(100-W2), (53)

где W1 и W2- влажность поступающего и уплотнённого ила,

W1 = 99,2 %; W2 = 98% [3];

qж = 19,43∙(99,2-98)(100-98) = 11,66 м3/ч,

Полезная площадь илоуплотнителя, м2, определяется по формуле

Fпол = qж/(3,6∙V), (54)

где V - скорость течения жидкости в илоуплотнителе, V=0,1 мм/с [3];

Fпол = 11,66/(3,6∙0,1)=32,39 м2

Площадь поперечного сечения трубы, м2, определяется по формуле

fтр= qмакс/(3600∙Vтр), (55)

где Vтр - скорость движения жидкости в вертикальной трубе, Vтр=0,1 м/с [12];

fтр = 19,43/(3600∙0,1) = 0,053 м2,

Общая площадь илоуплотнителя, м2, определяется по формуле

Fобщ = Fпол+ fтр, (56)

Fобщ = 32,39+0,053 = 32,44 м2

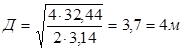

Диаметр одного илоуплотнителя, м, определяется по формуле

, (57)

, (57)

где п - число илоуплотнителей, п = 2 [3];

Объём иловой части илоуплотнителя, м3, определяется по формуле

, (58)

, (58)

где tил - продолжительность уплотнения, tил=10 ч [12];

м3

м3

Принимаем вертикальные илоуплотнители диаметром 4 м и числом секций 3 [10]; Устройство вертикального илоуплотнителя аналогично отстойнику.

Расчет метантенка

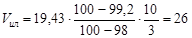

Схема метентенка приведена на рисунке 8.

Рисунок 8 - Схема метантенка

1 - газопровод;

- газовые колпаки;

- выпуск газа в атмосферу;

- блок для монтажа смесителя;

- устройство для автоматического снижения давления газа;

- пропеллерный смеситель;

- загрузка сырого осадка;

- напорная труба;

, 10 - соответственно напорный и всасывающий трубопроводы инжекторного подогревателя;

-выгрузка сброженного осадка.

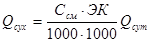

Количество сухого осадка вещества осадка, т/сут, определяется по формуле

, (59)

, (59)

где Э - эффективность задержания взвешенных веществ в первичных отстойниках, в долях; Э = 0,5% [12];

К - коэффициент, учитывающий увеличение объема осадка за счет крупных фракций взвешенных веществ, не улавливаемых при отборе проб для анализа, К = 1,1 [12]

т/сут

т/сут

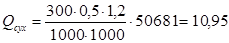

Количество активного ила, т/сут, определяется по формуле

, (60)

, (60)

где а- коэффициент прироста активного ила, а=0,5 [12];

at = 26.8 мг/л (см. расчет вторичных отстойников)

т/сут

т/сут

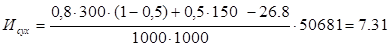

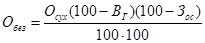

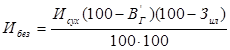

Количество беззольного вещества осадка и активного ила, т/сут, определяется по формуле

, (61)

, (61)

, (62)

, (62)

где ВГ, ВГ’- гигроскопическая влажность сырого осадка и активного ила, ВГ=ВГ’=5% [12];

Зос, Зил- зольность сухого вещества и ила Зос=30%; Зил=25% [12];

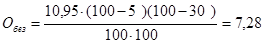

т/сут

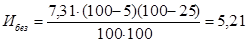

т/сут

т/сут

т/сут

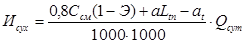

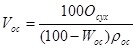

Расход сырого осадка и избыточного активного ила, м3/сут, определяется по формуле

, (63)

, (63)

, (64)

, (64)

где Wос и Wил - влажность сырого осадка и активного ила Wос=95%, Wил=97,5% [3];

,

,  - плотности осадка и ила,

- плотности осадка и ила,  =

=  =1 т/м3 [12];

=1 т/м3 [12];

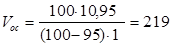

м3/сут

м3/сут

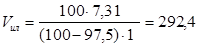

м3/сут

м3/сут

Расход осадков по сухому веществу, т/сут, определяется по формуле

Мсух = Осух + Исух, (65)

Мсух = 10.95 + 7.31 = 18.26 т/сут

Расход осадков по беззольному веществу, т/сут, определяется по формуле

Мбез = Обез+Ибез, (66)

Мбез = 7.28+5.21=12.49 т/сут

Расход осадков по объему смеси, м3/сут, определяется по формуле

Мобщ = Vос+Vил, (67)

Мобщ = 219+292.4 = 511.4 м3/сут

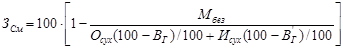

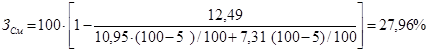

Средняя влажность смеси и зольность, %, определяется по формуле

Всм=100∙(1-Мсух/Мобщ), (68)

Всм=100∙(1-18.26/511.4)=96.43%

, (69)

, (69)

Объем метантенка, м3, определяется по формуле

V=Мобщ∙100/Д, (70)

где Д - суточная доза загрузки осадка, Д=18,4% [3];

V=511,4∙100/18,4=2779,35 м3

По типовому проекту № 902-2-228 приняты 2 метантенка с полезным объемом резервуара 1600 м3, диаметром 15 м [12].

Фактическая доза загрузки понизится, %

Д’=Мобщ∙100/Vфакт, (71)

где Vфакт -объем метантенка фактический, м3, Vфакт=3200 м3

Д’ = 511,4∙100/3200 = 15,98%

Выход газа, м3/кг, определяется по формуле

У’ = (а-Кr∙Д’)/100, (72)

где а- предел сбраживания осадка, %, определяется по формуле

а = (ао∙Обез+аи∙Ибез)/Мбез, (73)

где ао и аи- пределы распада осадка и ила, ао=53%, аи = 44% [3];

а = (53∙7,28+44∙5,21)/12,49 = 49,25%

Кr- коэффициент, зависящий от влажности осадка и режима сбраживания, Кr=0,21 [3];

У’=(49,25-0,21∙15,98)/100=0,46 м3/кг

Суммарный выход газа, м3/сут, определяется по формуле

Г= У’∙Мбез∙1000, (74)

Г=0,46∙12,49∙1000=5745,4 м3/сут

Объем газгольдеров, м3, определяется по формуле

VГ=(Г∙t)/24, (75)

где t- время выхода газа, t=2 ч [3];

VГ=(5745,4·2)/24=472,8 м3

По типовому проекту № 7-07-03/66 принят 2 газгольдера объемом 600 м3 [10].

Расчет иловых площадок

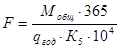

Площадь иловых площадок, га, определяется по формуле

, (76)

, (76)

где qгод- годовая загрузка на иловые площадки, qгод=0,8 м3/м2 [3];

К5- климатический коэффициент, К5=1,0 [3];

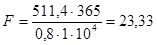

га

га

Площадь, требуемая на намораживание, га

, (77)

, (77)

где tнам - период намораживания, tнам=110 сут [3];

- коэффициент зимней фильтрации,

- коэффициент зимней фильтрации,  =0,45 для супеси [3];

=0,45 для супеси [3];

hнам - высота слоя намораживания, hнам=1,2 м [3];

hз.ос. - высота слоя зимних осадков [1], hз.ос.=50 см

p - плотность льда, р=0,9 т/м3

га

га

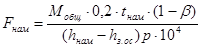

Общая площадь площадок, га, определяется по формуле

Fобщ=К∙Fрасч∙К’, (78)

где К- коэффициент, учитывающий площадь валиков, К=1 [3];

Fрасч- расчетная площадь, га, Fрасч=23,33 га;

К’- коэффициент, К’=1,2 т.к. Fрасч= F, [3];

Fобщ = 1,2∙23,86∙1=28 га

Число карт, определяется по формуле

Nк=Fобщ/Fк>4, (79)

где Fк- площадь одной карты, га Fк=2га;

Nк=28/2=14

Обеззараживание очищенных сточных вод

Принимаем дозу хлора для обеззараживания очищенных сточных вод Дхл = 3 мг/л, так как осуществляется полная биологическая очистка [3].

Расход хлора за один час, qхл, кг/ч, составит

q∙Д, (80)

q∙Д, (80)

2111,7∙3 = 6335,1 г/ч

2111,7∙3 = 6335,1 г/ч

К проектированию принимаем два рабочих вакуум - хлоратора серии «Адванс» с максимальной производительностью каждого 4000 г/ч и один резервных [2]. Тип хлоратора номер 270, с установкой на бочку, ротаметр 76 мм [13].

На каждой бочке имеется по два клапана. При эксплуатации бочка должна располагаться таким образом, чтобы клапаны располагались вертикально. Тогда верхний клапан выпускает газ, а нижний жидкость. Хлоратор устанавливается на верхней, газовый клапан посредством адаптера, снабженного электрическим нагревом. Выходное отверстие клапана должно быть правого или левого исполнения.

Хлорная вода для дезинфекции сточной воды подается в смеситель. Принимаем смеситель типа "лоток Паршаля" с горловиной шириной 1 м [10]. Смеситель типа "лоток Паршаля" состоит из подводящего раструба, горловины и отводящего раструба.

Конструктивная схема смесителя «лоток Паршаля» и его геометрические размеры приведены на рисунке 9 и в таблице 6.

Рисунок 9 - Схема смесителя "лоток Паршаля"

- подводящий лоток;

- переход;

- трубопровод хлорной воды;

- подводящий раструб;

- горловина;

- отводящий раструб;

- отводящий лоток;

- створ полного смешения.

Таблица 6

Геометрические размеры выбранного смесителя типа "лоток Паршаля", м

| Пропускная способность, м³/сут | А | В | С | D | Е | Н А | Н′ | Н | L | I′ | I | I′′ | b |

| 32000-80000 | 1,73 | 0,9 | 1.3 | 1,68 | 1,7 | 0.61 | 0,59 | 0.63 | 6.6 | 7,4 | 13.97 |

Объем резервуаров, Vк. р., м3, определяется по формуле

Vк. р = (q. час∙Т) / 60, (81)

где Т - продолжительность контакта хлора со сточной водой, Т = 30 мин [3]

Vк. р = (211,1 ∙ 30) / 60 = 1055,9

При скорости движения сточных вод в контактных резервуарах V = 10 мм/с [3] длина резервуара, L, м, определяется по формуле

L =(V∙Т∙60)/1000, (82)

L = (10∙30∙60) / 1000 = 18 м

Площадь поперечного сечения, ω, м2, определяется по формуле

ω = Vк. р / L, (83)

ω = 1055,9 / 18 = 58,66 м2

При глубине Н = 2,8 м [12], и ширине каждой секции b = 6 м [12], число секций, n, определяется по формуле

n = ω / (b∙Н), (84)

n = 58.66 /(6∙2,8) = 3,49 ≈ 4

Принимаем 4 секции в контактных резервуарах.

Фактическая продолжительность контакта воды с хлором, Т, час, составит

Т = n∙b∙H∙L/Qср. час., (85)

Т = 4∙6∙2,8∙18 / 2111,7= 0,57 ч >0,5 ч - условие выполняется.

5.4 Выпуск очищенных сточных вод в водоем

Для выпуска сточных вод в водоемы применяют два типа выпусков: русловые и береговые.

Строительная стоимость береговых выпусков ниже стоимости русловых. Однако в створе выпуска достигается незначительное первоначальное смешение потоков, и, следовательно, на практике они могут быть применены только для спуска стоков с концентрацией загрязнений. Не влияющих на санитарное состояние водоема.

Русловые выпуски располагаются на определенном расстоянии от берега. Эти выпуски подразделяются на сосредоточенные, рассеивающие и энжекторные. Русловые выпуски дают лучшее смешение потоков, поэтому для сброса сточных вод в реку проектируются рассеивающие выпуски.

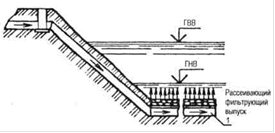

Схема руслового рассеивающего выпуска приведена на рисунке 10.

Рисунок 10 - Рассеивающий русловой выпуск сточных вод в реку. Общая схема

- береговой колодец выпуска;

- решетка;

- береговой трубопровод;

- трубопровод выпуска.

6. Мероприятия по рациональному использованию воды и охране водных ресурсов

В данном курсовом проекте разработаны мероприятия по защите и охране окружающей среды, включающие защиту и охрану водоёмов, почвы и воздуха.

В проекте для защиты и охраны водоёмов от загрязнения предусмотрены следующие мероприятия:

) город полностью благоустроен канализирован, все наружные водоотводящие сети и коллекторы рассчитаны на приём максимального количества расхода во избежание затопления территории города стоками;

) в насосных станциях перекачки стоков предусмотрены необходимые мероприятия по обеспечению бесперебойной откачки непрерывно поступающих стоков (резервные решётки, резервные насосные агрегаты, автоматическая работа, двойное электроснабжение станции от двух независимых источников);

) очистные сооружения и главная канализационная насосная станция расположены с соблюдением санитарно-защитной зоны;

) сточные воды подвергаются полной биологической очистке в аэротенках

) перед выпуском в водоём сточные воды после биологической очистки подвергаются обеззараживанию на ультрафиолетовой установке;

) смесь осадка из первичных отстойников и избыточного активного ила после уплотнения сбраживается в метантенках, с термофильным режимом сбраживания, и обезвоживается на иловых площадках, подсушенный осадок может использоваться в качестве удобрения в сельском хозяйстве;

) песок, задержанный в песколовках, подсушивается на песковых площадках;

) при проектировании технологических процессов предусматривается доведение стоков путем их очистки до такой степени, чтобы после смешения с речной водой их концентрации не превышали предельно - допустимых норм

Для защиты и охраны почвы и подземного потока воды в проекте предусматриваются следующие мероприятия;

1) дренажные воды с песковых и иловых площадок собираются дренажной системой и насосной станцией перекачки подаются в «голову » очистных сооружений на очистку;

2) на площадке очистных сооружений предусмотрено система питьевого водоснабжения с подключением двумя нитками к городскому водопроводу и система бытовой канализации с подачей стоков в «голову » очистных сооружений на очистку;

3) все канализационные колодцы и лотки выполняются из гидротехнического бетона с железнением и тщательной затиркой, во избежание утечек, стоков.

Заключение

В данном проекте были спроектированы водоотводящие сети города, расположенного в Костромской области. Были определены расчетные расходы сточных вод от жилой застройки и промышленного предприятия, составлен профиль трубопровода. Спроектирована насосная станция, в которой были определены диаметры всасывающих и напорных трубопроводов, подобраны марки насосов, определена емкость приемного резервуара. Были спроектированы очистные сооружения.

В очистных сооружениях сточная вода прошла механическую, полную биологическую очистку и обеззараживание. Выпуск очищенных сточных вод в водоем был выполнен в соответствии с санитарными требованиями.

Список использованных источников

1. СНиП 23-01-99 Строительная климатология - Москва.: Стройиздат, 2000. - 57с.

. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - М.: ФГУП ЦПП, 2004. - 128 с.

3. СНиП. Канализация. Наружные сети и сооружения / Госстрой СССР.М.:ЦИТП Госстроя СССР, 1986 - 72 с.

. СНиП 2.04.01.- 85* Внутренний водопровод и канализация зданий. М.: Стройиздат, 1986. - 55 с.

. Фёдоров Н.Ф. Канализационные сети. - М.: Стройиздат, 1985. - 223 с., ил.

6. Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчёта канализационных сетей и дюкеров по формуле академика М.П. Павловского: Справочное пособие - 5 изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1986. - 152 с., ил.

. Зацепин М.В. Курсовое и дипломное проектирование водопроводных и канализационных сетей и сооружений - М.: Стройиздат, 1986. - 152 с., ил.

8. Карелин А.Н., Минаев Н.В. Насосы и насосные станции - М.: Сторйиздат, 1986. - 123 с.

9. Каталог оборудования. Выпуск 1. Раздел 1,2. Насосы для загрязненных сточных вод. - М.: ЦНИИЭП инженерного оборудования, 2001. - 134 с.

. Справочник проектировщика. Канализация населённых мест и промышленных предприятий (под редакцией В.Н. Самохина) - М.: Стройиздат, 1981. - 693 с.

. Правила охраны поверхностных вод (типовое приложение) - Москва,1981. -639 с.

12. Ласков Ю.М. и др. Примеры расчетов канализационных сооружений - М.: Стройиздат, 1987. - 255 с.

. Паспорт на основные типы дозаторов хлор-газа серии “Адванс” - М.: Стройиздат, 2001. - 113 с.

. Воронов Ю.В., Алексеев Е.В. Водоотведение: Учебник. М.: ИНФРА - М, 2007 - 415 с.

. Очистка сточных вод (примеры расчетов). - М.П. Лапицкая и др. - Мн.: Выш. Школа, 2007 - 255 с., ил.

16. Яковлев С.В. и др. Канализация - М.: Стройиздат, 1979. - 631 с.