Дедюхина Г.В., Яньшина Т.А., Могучая Л.Д. Логопедический массаж и лечебная физкультура с детьми 3-5 лет, страдающими детским церебральным параличом.

ББК 74.3 ДИ

Дедюхина Г.В., Яньшина Т.А., Могучая Л.Д. Д 11 Логопедический массаж и лечебная физкультура с детьми 3-5 лет, страдающими детским церебральным параличом. Учебно-практическое пособие для логопедов и медицинских работников. - М.: Издательство "Гном и Д", 2001. - 32 с. (Практическая логопедия)

ISBN 5-296-00095-1

Пособие представляет собой систематизированный опыт работы по использованию логопедического массажа и лечебной физкультуры в комплексе реабилитационных мероприятий для детей 3-5 лет, страдающих детским церебральным параличом.

В брошюре представлены основные виды и приемы логопедического массажа и особенности его использования. Содержится система занятий с оригинальными ручными тренажерами, предлагается вариативность комплексных нагрузок.

Книга адресована логопедам и медицинским работникам.

ББК 74.3 Издатель - А. Казаков

Ответственный за выпуск - М. Вишневская

Оригинал-макет - Е. Капнулина

Издательство ООО "Гном и Д"

103045, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 4, стр. 1

Тел./факс (095) 207-13-96, 207-27-37

e-mail: gnom_logoped@newmail.ru

Лицензия ИД № 00619 от 22.12.99 г. Сдано в набор 25.08.2001. Подписано в печать 17.09.2001. Печать офсетная. Объем -2 п.л. Формат 60x90/16. Тираж 15000 (2-й завод 5000). Заказ № 3632. Отпечатано в ДПК, г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 4, стр. 1.

ISBN 5-296-00095-1 © Дедюхина Г.В., Яньшина Т.А.,

Могучая Л.Д., 2000 © Оформление. ООО "Издательство "Гном и Д", 2001

Предисловие

Детский церебральный паралич характеризуется диффузным органическим нарушением центральной нервной системы с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата. Ведущим симптомом заболевания являются двигательные расстройства.

|

|

Речедвигательные нарушения проявляются в виде различных форм дизартрии. Они имеют единую патогенетическую основу с двигательными нарушениями, характеризуются многообразием и устойчивостью, как любой двигательный стереотип, закрепленный опытом и временем. Материалы данной брошюры представляют собой обобщенный опыт успешного использования логопедического массажа и логопедической лечебной физкультуры (ЛЛФК) с дошкольниками 3-5 лет в решении ряда практических задач:

* коррекции речедвигательных нарушений;

* улучшения гнозиса и динамического праксиса;

* формирования комплекса сенсорных, двигательных и речевых функций;

* развитии мелкой моторики руки;

* коррекции личностных нарушений, характерных для детей с церебральными параличами (черты инфантилизма, негативизм).

Логопедический массаж и лечебная физкультура являются частью комплекса лечебно-оздоровительных и коррекционно-развивающих мероприятий, осуществляемых логопедом с участием других специалистов: невропатолога, врача ЛФК, массажиста, физиотерапевта, воспитателя. Их постоянное взаимодействие, общие сферы приложения профессиональных интересов обеспечивают успешную реализацию практических задач по каждому разделу работы, способствуют оптимизации лечебного и обучающего процессов.

В комплекс мероприятий, направленных на реализацию практических задач включены:

|

|

Логопедический массаж.

2. Пассивно-активная гимнастика мимических мышц и артикуляционного аппарата.

Пассивно-активная гимнастика на дистальные отделы.

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ И ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНАЯ

ФИЗКУЛЬТУРА

Логопедический массаж и логопедическая лечебная физкультура проводятся в несколько этапов.

1этап, на котором решаются следующие задачи:

1) гашение рефлексов орального автоматизма, тонических рефлексов, устранение патологических синкинезий, нормализация мышечного тонуса мимической и оральной мускулатуры;

2) активизация мимических мышц и последовательное формирование непроизвольных, а затем и произвольных мимических движений;

3) формирование артикуляционных укладов;

4) формирование артикуляционных движений;

5) развитие двигательных функций руки (опорность, захват, манипуляции);

6) проведение мероприятий, формирующих адекватные способы общения, стабилизирующих эмоциональную сферу (в частности, снижающих чувство страха, т. к. возникновение страхов сопровождается усилением спазмов и гиперкинезов).

II этап посвящен:

1) формированию устойчивых двигательных и речевых кинестезии (кинестетического контроля и следового образа движения артикуляционной мускулатуры);

2) выработке качественной характеристики мимической позы и артикуляционного уклада

(произвольность, точность, дифференцированность, переключаемость),

3) выработке качественной характеристики мимического и артикуляционного движения (плавность, соразмерность, ритмичность, амплитуда, дифференцированность, переключаемость);

|

|

3) развитию моторики руки (ритма и дифференциации движений);

4) формированию мотивации деятельности и активных личностных установок.

III этап направлен на:

1) улучшение динамического праксиса;

2) развитие мелкой моторики руки (ритма и координации движений);

3) коррекцию звукопроизношения;

4) формирование навыков целенаправленной деятельности.

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ

В работе с детьми используют следующие виды массажа:

1. Классический.

2. По биологически активным точкам (БАТ).

3. С элементами метамерной стимуляции Скворцова-Осипенко.

1. Классический логопедический массаж

Последовательность движений сверху вниз - ото лба к подбородку (на этапе подготовки мышц последовательность движений снизу вверх - от шеи ко лбу).

Направление движений: от центра к периферии по ходу мышцы, по месту прикрепления мышц.

Движения различаются по силе воздействия (глубокие и медленные - седативные, поверхностные и быстрые - тонизирующие), по типу (поглаживающие, разминающие, перетирающие, растягивающие, вибрационные, надавливающие, поколачивающие,

похлопывающие).

Ниже предлагается универсальная схема массажа (без учета формы и степени выраженности дефекта).См. табл. №1.

| Таблица № 1 | |||||

| Часть лица | Направление движения | Тип движения | |||

| - от подбородка к вискам; | поглаживающие, | ||||

| - от уголков рта к вискам; - от крыльев носа к вискам; - вдоль скуловой кости к вискам, - по надбровным дугам по направлению к вискам | растягивающие | ||||

| Лоб | - вдоль мышцы, сморщивающей лоб (от корня носа к волосисто | поглаживающие и раз- | |||

| минающие, вибрацион- | |||||

| части головы), | ные (при спастичности | ||||

| — по надбровной дуге в направле- | мышцы, сморщиваю- | ||||

| нии к вискам; | щей лоб) | ||||

| - по краю лобной кости | поглаживающие, разминающие | ||||

| Глаза | - в точке VB 1 к вискам; | растяжка растяжка растяжка поглаживающие и разми- нающие | |||

| — в точке Taiyang * к вискам; | |||||

| - в точке Е 1 в направлении сверху вниз; | |||||

| - вдоль глазничной части круго- | |||||

| вой мышцы глаза (верхнего края скуловой кости), в местах прикрепления малой скуловой, большой скуловой, мышцы, поднимающей угол рта, мышцы, поднимающей верхнюю губу. | |||||

| Нос | - от корня к кончику носа с | поглаживающие и разминающие, разглаживающие, растирающие, вибрационные | |||

| фиксацией в точке VG 25* | |||||

| - вдоль крыльнои части носовой | |||||

| мышцы | |||||

| Носо-губ | - вдоль "царской мышцы" с | растягивающие | |||

| ная | фиксацией и растяжкой в точке | ||||

| склад-ка | Е 4* (в стороны). | ||||

| Щеки | - от скуловой кости вниз на нижнюю челюсть; | растягивающие | |||

| * - см. | таблицу № 2 | ||||

| - от угла рта к вискам по щечной | поглаживающие, разми- | ||||

| мышце | нающие, растягивающие перкусионные, при наличии АШТР - растягивающие | ||||

| Рот | - от угла рта (в точке Е4): | двухсторонние растя- | |||

| а)в стороны (в месте прикрепления мышцы, опускающей угол рта, щечной мышцы, малой и большой скуловых мышц, мышцы, поднимающей угол рта, мышцы смеха); б) вверх ("улыбка клоуна") | гивающие | ||||

| - по краевой части круговой мышцы | поглаживающие, | ||||

| рта, образуемой мышечными пуч- | надавливающие, | ||||

| ками от мимических мышц (мыш- | разминающие круго- | ||||

| цы, поднимающей угол рта, мышц, поднимающей верхнюю губу, щечной и др.); | вые движения | ||||

| - по верхней и нижней губе (с внеш- | разминающие возврат- | ||||

| ней и внутренней сторонам круговой мышцы; | ные движения | ||||

| - по ротовой мышце | поколачивающие движения мягкой щетиной зубной щетки(на-правление движения пс часовой стрелке) | ||||

| Подбо- | - от подбородка к углу рта (вдоль | поглаживающие и разми- | |||

| родок | мышц: опускающей угол рта, нижнюю губу и подбородочной мышцы); | нающие | |||

| - вдоль скуловой кости нижней че- | поглаживающие, разми- | ||||

| люсти (в местах прикрепления | нающие, растягивающие | ||||

| жевательной мышцы, мышцы опускающей угол рта, нижнюю | вибрационные | ||||

| губу); - вдоль мышц дна ротовой полости | растягивающие | ||||

| Шея | - вдоль грудинно-ключично- | поглаживающие, растягивающие | |||

| соцевидной мышцы | |||||

Массаж предваряет проведение пассивно-активной гимнастики мимической и артикуляционной мускулатуры.

Пассивно-активная гимнастика мышц шеи является промежуточным звеном между любым видом массажа лицевой мускулатуры (точечным, классическим) и массажем языка. С ее помощью успешно снимается спастичность мышц корня языка, что способствует вынесению языка из полости рта.

Гимнастика для мышц шеи проводится последовательно:

* в три этапа: пассивно (руками логопеда), активно (выполняется ребенком по инструкции), с сопротивлением;

* в трех положениях: лежа на животе (с целью гашения тонических рефлексов, устранения патологических синкинезий), на спине (предплечья на краю кушетки), в вертикальном положении;

* с наращиванием нагрузки от 1-3 до 12-15 раз.

Исключение составляют круговые движения головой (не более 3 раз в каждую сторону). Повторяемость движений на пораженной и здоровой стороне тела находится в соотношении 3:1.

2. Массаж по биологически активным точкам

Он проводится с детьми 3-5 лет на первом этапе ЛЛ ФК. Спорным является вопрос о том, что в более поздние сроки эффективность его применения снижается в связи с возрастным увеличением устойчивых порочных поз и движений, мешающих нахождению истинной точки и глубине воздействия на нее.

Основные задачи его применения заключаются:

* в более избирательном воздействии на отдельные группы мышц, иннервацию нервов,

* нормализации тонуса мышц, и стимуляции активного движения,

* улучшении регуляции вегетативных функций и обменных процессов.

Массаж по точкам способствует успешному проведению пассивно-активной гимнастики.

Руководствуясь опытом практической работы, можно сделать вывод о несовместимости одновременного проведения общего логопедического и массажа по точкам, т.к. часто у ребенка с церебральным параличом возникает реакция, неадекватная воздействию, мешающая, формированию устойчивой рефлекторной дуги, с возможными проявлениями вегетативных расстройств, эмоционально-личностных нарушений.

Реализуя задачи, направленные на нормализацию тонуса мышц, используются два основных метода тормозной и возбуждающий. Первый метод заключается в использовании плавных медленных вращательных движений подушечкой пальца (указательного или среднего) с постепенным нарастанием, фиксацией и уменьшением силы давления (без отрыва пальца от точки). Возбуждающий метод предполагает использование энергичных коротких надавливающих движений с резким отрывом пальца после каждого приема.

Точки воздействия всегда двухсторонние, продолжительность воздействия на каждую точку от 15 до 30 сек. с постепенным увеличением нагрузки.

Предварительная работа заключается:

* в подборе точек в зависимости от целей и задач массажа (по результатам невролого-логопедического обследования) и составлении схемы,

* пальпации на предмет увеличения желез (при краниостенозе, стенозе венечного шва черепа не рекомендуется проводить массаж мышцы, сморщивающей бровь, лобных мышц; в случае увеличения передне- и заднешейных желез необходимо отказаться от массажа мышц шеи, заменив его пассивно-активной гимнастикой; в случае, когда увеличены подчелюстные лимфатические узлы, следует исключить упражнения с элементами метамерной стимуляции Скворцова - Осипенко вдоль скуловой кости нижней челюсти).

Помимо точек акупунктуры, расположенных на лице, используют:

* главную точку тонизирования во всей акупунктурной системе Е 36 (Zusanli), расположенную на передней области голени (используется при слабой конституции, при атони-ческо-астатической форме церебрального паралича),

* главную точку для всех парезов F 3, обладающую сильнымседативным воздействием и расположенную на тыльной стороне стопы, в межкостном промежутке между первой и второй плюсневыми костями (используется при парезах, при спастичности мышц);

* GI 4(Hegu), расположенную на тыльной стороне кисти и отвечающую "за все происходящее в голове и на лице" (в сочетании с. Е 36 оказывает тонизирующее воздействие, в сочетании с F 3 используется при парезах).

Элементы вибрационного массажа используются в комбинации с классическим массажем для достижения максимального эффекта релаксации в одном случае, и щадящем массаже - в другом.

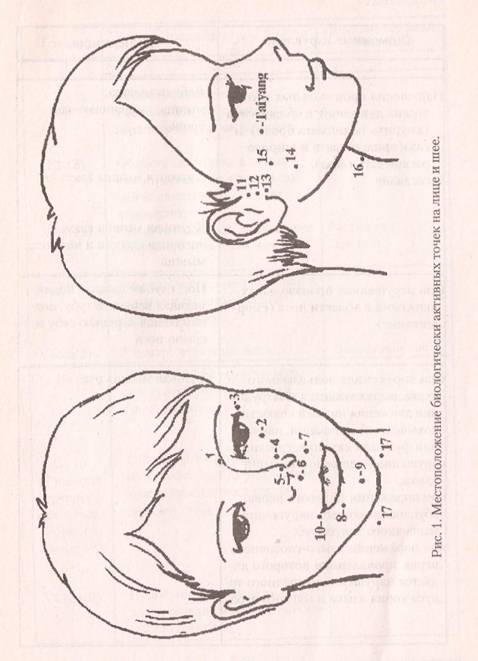

Основные, используемые точки, представлены в таблице № 2, а их местоположение на лице и шее на рис. 1. Названия и описания точек, представленные в таблице, из книги "Анатомо-клини-ческий атлас рефлексотерапии". Авт. Я.В. Пишель, И.И. Шапиро. - М.: Медицина, 1991. См. таблицу № 2.

3. Элементы метода метамерной стимуляции Скворцова - Осипенко

Данные элементы включены в комплекс упражнений классического массажа или массажа по точкам (разминающие движения вдоль надбровных дуг, по верхней и нижней части скуловой кости, по кости нижней челюсти в направлении от центра к периферии). Этот метод используется с целью воздействия на рефлексогенные зоны, активизирующие движения.

Таблица № 2

| Возможные нарушения | Иннервация | Точки | Локализация | Дополнительные движения |

| Нарушения произвольных мимических движений в области лба(хмурить-поднимать брови) и глаз(прищуривать и широко раскрывать глаза), косоглазие | Лобная мышца, мышца, сморщивающая бровь Круговая мышца глаза Круговая мышца глаза, височная фасция и височная мышца | V2.(l) Е1.(2) VB 1(3) | Область глазницы, выше медиального угла глаза, у верхнего края начала брови. Область глазницы, над подглазничным краем тела верхней челюсти на вертикали через центр зрачка. Область глазницы, латеральнее наружного угла глаза на 0,5 см. | Растяжка к вискам |

| При нарушениях произвольных движений в области носа (сморщивание) языка; | Нос, глубже мышца, поднимающая верхнюю губу, под- нимающая верхнюю губу и крыло носа | GI20(4) VG25(5) | Впереди носогубной складки, в борозде у середины заднего края крыла носа; В центре верхушки носа | Вибрационные |

| При поражении лицевого нерва, обусловливающего нарушения мышечного тонуса губ; три поражении языко-глоточного нерва, проявлением которого является нарушение мышечного тонуса корня языка и мягкого неба | Круговая мышца рта | VG 26(6) GI19(7)парная перекрестная точка -Foramen mental (8) VC 24(9) | Верхняя губа в области верхней трети губного желобка (шоковая точка); Область рта кнаружи от губного желобка, на 1/3 расстояния между крылом носа и краем верхней губы; Подбородочная область, в области середины подбородочно-губной борозды; | |

| В месте вплетения в нее большой скуловой мышцы, мышцы смеха, м. опускающей угол рта, щечной мышцы. | Е4(10) | Щечная область, кнаружи от угла рта на 1 см. | Растяжка в стороны ("улыбка"), растяжка вверх ("улыбка клоуна") | |

| При парезах, гиперкинезах, когда нарушена функция подъема нижней челюсти | Ветвь нижнечелюстного нерва, часть тройничного нерва Большой ушной нерв, задний край мыщелкового отростка нижней челюсти Ветви нижнечелюстного нерва, глубже - лицевого нерва, височно-нижнечелюстной сустав | TR21 (И) IG19 (12) VB2 (13) | Околоушно-жевательная область, кпереди и кверху от козелка ушной раковины в углублении; Околоушно-жевательная область, впереди козелка ушной раковины в углублении между ним и мыщелковым отростком нижней челюсти Околоушно-жевательная область, кпереди от межкозелковой вырезки, у заднего края суставного отростка нижней челюсти, в углублении. | |

| При гиперкинезах жевательных мышц | Большой ушной нерв, щечная ветвь лицевого нерва, жевательная мышца Ветвь нижнечелюстного нерва, тройничного нерва, скуловые ветви лицевого нерва, глубокая часть жевательной мышцы | Е6 (14) Е7 (15) | Околоушно-жевательная область, кпереди и кверху от угла нижней челюсти, в углублении; Околоушно-жевательная область, ниже скулового отростка височной кости, кпереди и книзу от мыщелкового отростка нижней челюсти, на уровне шейки нижней челюсти, в углублении. | |

| При спастичности корня языка, саливации | Ветви поперечного нерва шеи, пластинки шейной фасции, затем щитовидно-подъязычная мембрана Подкожная мышца шеи | VC23 (16) Е9 (17) | Передняя часть шеи, на уровне промежутка между нижним краем тела подъязычной кости и верхней вырезкой щитовидного хряща Передняя область шеи, сонный треугольник, у переднего края грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, на уровне верхнего края щитовидного хряща |

ПАССИВНО-АКТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

1. Пассивно-активная гимнастика мимических мышц и артикуляционного аппарата

Используя основные методы и приемы, разработанные Панченко И.И., в практику проведения гимнастики введены элементы фонетической ритмики, игровые приемы, позволяющие активизировать сохранные при псевдобульбарной, мозжечковой дизартриях непроизвольные движения, осуществлять их успешный перевод в произвольную форму. Оптимальными игровыми приемами являются:

а) "Веселые картинки", "В цирке", "Зоопарк" (использование предметных и ситуативных картинок, изображающих персонажей известных сказок и животных с характерными выражениями (мимические и артикуляционные позы). б)"Расскажем сказку вместе" (комментированный показ мимических и артикуляционных движений, отражающих характер героев известных сказок).

2. Пассивно-активная гимнастика на дистальные отделы

является важным разделом комплексной работы логопедической службы и ЛФК. На занятиях ЛФК массажист:

- создает предпосылки для осуществления движения: добивается снятия блоков, контрактур в верхних конечностях, нормализует мышечный тонус, устраняет порочные положения кисти и пальцев;

- поэтапно формирует двигательную функцию руки (опорность, захват, манипуляции, мелкую моторику).

Логопед в свою очередь, включает формируемые умения в комплекс мероприятий, учитывающих рефлекторную природу движений:

- развивает двигательные кинестезии по следующим параметрам: точность, сила, устойчивость;

- работает над улучшением динамического праксиса;

- формирует комплекс двигательных, сенсорных и речевых функций в ходе выполнения упражнений.

Реализуя эти задачи на занятиях ЛЛФК, используют:

* элементы массажа по точкам для достижения экстензии и супинации кисти руки;

* вспомогательные средства: "пальчиковый бассейн" (авторская разработка); резинки различной степени упругости; разноцветные прищепки, логопедическая щетка "ежик" (авторская разработка) и др.;

* пальчиковую гимнастику с элементами логоритмики.

"Пальчиковый бассейн" легко сделать в домашних условиях: в большой прямоугольной коробке с низкими бортиками рассыпать горох или фасоль высотой в 6-8 см.

Проведение пальчиковой гимнастики в таком "бассейне" способствует активизации двигательных кинестезии, праксиса позы, улучшает динамический праксис.

Диагностические пробы (поиск предметов различной фактуры, величины, формы) с использованием этого тренажера позволяют максимально активизировать пальцевой гнозис, проприоцептивные ощущения.

"Разноцветные прищепки ". Этот прием заимствован из опыта работы экспериментальной клинической лаборатории для детей инвалидов в институте физкультуры г. Москвы. Он был адаптирован и прошел успешную апробацию в детском психоневрологическом санатории №65 с группой детей 3,5 - 4 лет (15 человек) и 5-6 лет (13 человек). Механическое сдавливание подушечек пальцев с использованием разноцветных прищепок направлено на активизацию незрелых клеток коры головного мозга и может быть использовано в сочетании с массажем лицевой и оральной мускулатуры, либо пальчиковой пассивно-активной гимнастикой. Показаниями к применению этого вида работы яв-ляются: глубокие задержки психоречевого развития, личностные нарушения у детей с чертами инфантилизма, атонически-астатическая форма ДЦП.

Разработана схема проведения этого, весьма эффективного вида работы; продолжительностью процедуры от 3-5 минут до 7-10 минут:

1-3 дни - большой палец;

4-6 дни - большой и указательный пальцы;

7-9 дни - большой, указательный, средний пальцы.

Затем нагрузки снижаются до минимальных по той же схеме.

Такое постепенное увеличение и уменьшение нагрузки помогает адаптироваться детям со слабостью контролирующей функции коры и низким порогом включения охранительного торможения.

Если во время сочетанной процедуры массажа и прищепок у ребенка возникают негативные эмоциональные реакции, возбуждение, процедуру необходимо прекратить.

Творческая фантазия специалиста может подсказать различные варианты дополнительного использования этих ярких разноцветных приспособлений. На занятиях с малышами они могут выполнять роль сенсорных эталонов цвета при автоматизации качественных прилагательных, обозначающих цвет. ("Возьми красные прищепки. Какие прищепки я посадила на пальчик?"). С их помощью у пятилетних детей можно закреплять представление о множестве, используя количественные и порядковые числительные ("Сколько прищепок я посадила на пальчики? Какого цвета вторая прищепка? Сколько сняли (посадили)? Сколько всего стало?").

Рабочую поверхность "ежика" можно изготовить из массажной щетки для волос. Для этого используется резиновая основа с деревянными зубцами. Площадь ее поверхности, по возможности, должна соответствовать площади поверхности ладони и пальцев ребенка. На обратную сторону резиновой основы приклеивается кожа (от старой обуви, перчаток) или толстый войлок для придания "ежику" жесткой формы. Широкая резинка способствует плотному прилеганию щетки к ладонной поверхности руки (большой палец руки отведен). Использование щетки возможно в двух положениях:

а) зубцами к ладонной поверхности руки,

б) зубцами кнаружи.

С помощью многочисленных точечных раздражителей мышцы руки получают достаточно сильные и точные двигательные кинестезии. Это позволяет успешно использовать новый тренажер на занятиях логопедической лечебной физкультурой.

Разработана система занятий, направленных на последовательное решение следующих задач:

1. Коррекцию личностных нарушений (инактивности, негативизма) и трудностей адаптации:

- установление телесного контакта с ребенком,

- воздействие системой сенсорных стимулов с одновременным вызовом адекватных эмоциональных переживаний.

2. Формирование ритма движений. 3. Формирование комплекса двигательных, сенсорных и речевых функций (слоговой анализ слова и звуковой анализ слога на этом этапе не проводится).

4. Развитие фонематического слуха и слуховой памяти, ритмико-интонационной и слоговой структуры слов.

В упражнениях используются попеременные и синхронные движения обеими руками. В случае резкого ограничения подвижности рук логопед помогает ребенку, используя совмещенные действия. На первых этапах работы продолжительность занятий не регламентируется временем и количеством повторений, но зависит от эмоционального настроя ребенка, его готовности к совместным действиям. Система упражнений представлена в приложении 2.