Майя Иосифовна Туровская

Зубы дракона. Мои 30‑е годы

Текст предоставлен правообладателем https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11080350&lfrom=201227127

«Зубы дракона / Майя Туровская»: АСТ: CORPUS; Москва; 2015

ISBN 978‑5‑17‑085235‑2

Аннотация

Эта книга посвящена 30‑м годам, десятилетию, которое смело можно назвать «проклятым», потому что оно ознаменовалось широким тоталитарным экспериментом, десятилетию, которое окрашивалось историками то в беспросветно красный цвет, то в непроглядно черный. Справедливо и то, и другое: индустриализация совершалась как усилиями «марша энтузиастов», так и рабским трудом бесчисленных зэков. М. Туровская включила в книгу ряд эссе, написанных в разное время и по разным поводам, поставив себе задачу вернуть эпохе хотя бы часть ее реальной многосложности, пестроты и случайности. Это попытка описать 30‑е с дистанции истории, но и по личному опыту.

Майя Туровская

Зубы дракона. Мои 30‑е годы

Издательство выражает благодарность Государственному центральному музею им. А. А. Бахрушина за предоставление фотографий.

© М. Туровская, 2015

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2015

Издательство CORPUS ®

* * *

Майя Туровская, 1933 г.

От автора

Для тех, кто не помнит, справка.

Язоном звали царского сына.

«Арго» назывался корабль.

Задание было: вернуть из Колхиды в Элладу золотое руно.

Награда: возвращение отцу Язона Эсону узурпированного трона в Иолке.

По идее, задание было невыполнимо, но аргонавтам удалось через все преграды добраться до далекой северной Колхиды (богинь и богов, принимавших участие в операции «Аргонавты» и далее, не упоминаю).

Местный царь Ээт, в обмен на шкуру золотого барана, потребовал от Язона выполнить очередную невыполнимую задачу: запрячь в плуг огнедышащих быков, вспахать поле и посеять зубы дракона.

Дочь царя, волшебницу, звали Медея. Она и подсобила Язону…

Когда из зубов дракона выросли воины в полном вооружении, по ее же наущению Язон швырнул в их гущу камень, и воины бросились друг на друга – убивать…

30‑е годы прошлого века были десятилетием, когда на бывших военных полях Европы тут и там прорастали зубы дракона.

Они прорастали при нас.

Не говоря о становлении диктатуры Сталина в Советском Союзе, о фашистской Италии Муссолини, о приходе в Германии к власти Гитлера, тут и там случались перевороты, прорезывались диктаторы разного пошиба, возникали режимы разной степени авторитарности. Пилсудский в Польше, Салазар в Португалии, а также приход Франко в Испании, Ульманиса в Латвии, Хорти в Венгрии – диктатуры были реакцией на потрясения Первой мировой войны и Великой депрессии.

Это были годы мирных заверений и вооружения армий, годы переговоров – явных и тайных; обманов и самообманов; годы закрывания глаз и умывания рук. Пока на рубеже десятилетия армии не начали убивать друг друга…

В СССР это были годы сталинских пятилеток, ускоренной индустриализации, обещаний «догнать и перегнать передовые капиталистические страны» (что, впрочем, не случилось и по сей день). Это еще были годы Коминтерна и МОПРа[1], но уже – построения социализма в одной стране, без оглядки на мировую революцию.

30‑е были годами трудовых подвигов, еще не изжитого искреннего энтузиазма (эхом его «шестидесятники» поедут поднимать целину), годами ударничества, потом стахановского движения (которые, однако, так и не заменили прозаическую производительность труда).

Облик жизни на глазах менялся неузнаваемо. Пролетки на столичных улицах уступали место автомобилю «Эмка»; конная тяга – отечественному трактору. Лозунг «Все своими руками, из своих материалов, своими машинами» («Огонек», 1932) воплощался в жизнь. Строились Днепрогэс и Магнитогорск, заводы‑гиганты АМО, ЧТЗ, СТЗ. Будоражил воображение московский Метрострой (первые километры лондонской подземки, правда, были проложены, когда в России только‑только отменили крепостное право). «Страна‑подросток» во враждебном капиталистическом окружении постепенно входила в режим автаркии.

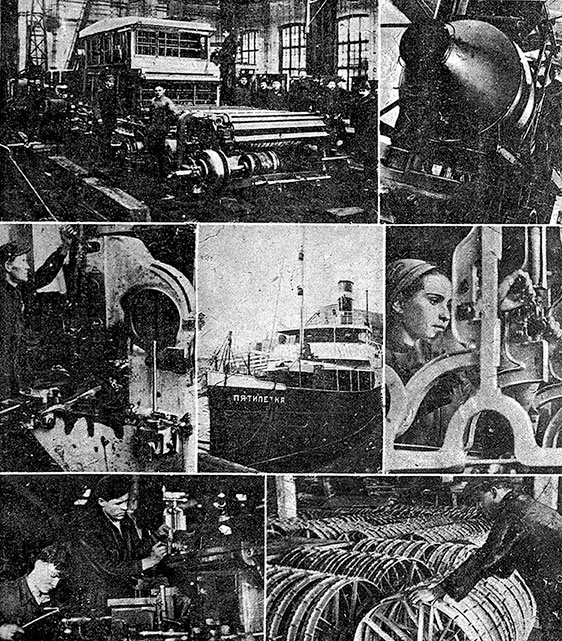

Страница журнала «Огонек», 1932 год.

Это были годы «подвигов»: спасения «челюскинцев» со льдины, станции «Северный полюс», сверхдальних перелетов. Годы освоения Арктики (пафос Арктики в новое время претворится в пафос космоса).

Это были годы научных открытий – впрочем, впоследствии, на нашей же памяти, будет разгромлена отечественная школа генетики, а кибернетика названа «лженаукой» – две отрасли, на которых стоит современный мир.

Это были годы открытых и закрытых процессов – сначала «вредителей», потом «врагов народа»; годы ежовщины, кромешных ночей, черных воронков, диффамации и дискриминации самых разных слоев населения – от националистов и бывших белых до действующих наркомов и старых большевиков. Это были годы ГУЛАГа и подневольного, принудительного труда: социализм (даже «город юности» Комсомольск) в существенной степени строился руками заключенных…

Но, может быть, возвращение в 30‑е годы было для меня еще и личным делом, потому что это были годы моего школьного детства?

«Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство»?

Меж тем я и мои сверстники жили в гуще еще взболтанных социальных состояний, в классовом, но разнообразно деклассированном обществе. Неграмотные домработницы, бежавшие из раскулаченной деревни, и дамы «из бывших», которые учили нас иностранным языкам и музыке; попы, еще сохраняющие сан, и уже расстриженные монашки, частные модистки, домашние портнихи и холодные сапожники; продавцы льда, старьевщики «старьем‑берем», точильщики ножей, забредавшие во двор, как и шарманщики; труженики китайской прачечной и уличные продавцы китайских игрушек. А также бывшие домовладельцы и дворники, кучера и вагоновожатые, розничные торговцы и члены ЦЕРАБКОПа[2]. Кто вспомнит сейчас, что слово «кооператив» в быту обозначало торговую точку и «пойти в кооперацию» означало сходить в магазин? А еще «белые воротнички» – машинистки и стенографистки, старая и новая профессура, уцелевшая художественная богема. Все это смешивалось и сосуществовало в коммунальных, редко в отдельных, квартирах еще деревянной, малоэтажной Москвы.

Мы и сами были «деклассированы» – дети не рабочих и не крестьян, а пламенных революционеров, ныне высоких партийных функционеров и вовсе (еще) беспартийных спецов; прославленных командармов, артистов, спортсменов, служащих Севморпути, иностранных коммунистов в эмиграции – короче, «прослойки», как тогда официально именовалась интеллигенция. Слово, кстати, вновь получившее отрицательные коннотации в постсоветском пространстве. Тем более понятие «интернационализм» – на пороге глобализации, в пору бума этничностей. Разумеется, мы были антифашистами и, конечно, интернационалистами, но не в смысле «пролетарии всех стран» – а скорее в смысле той «всемирной отзывчивости», которую провозгласил (но ей не следовал) великий Достоевский. Мы действительно не знали национальности одноклассников, и даже иностранцы – венгр Габор Рааб, немец Кони Вольф, американец Витя Фишер – были «своими». Не потому ли и в своих отечествах они сохранят привязанность к России?

Зато и катаклизмов на нашем школьном веку хватало. Сначала в фаворе был нечитабельный РАПП[3], который громил читабельных попутчиков; потом разгромили и физически уничтожили РАПП. Затем партийная печать беглым огнем прошлась по всему фронту искусств, заклеймив многое нами любимое словом «формализм». А потом наступило время Большого террора, и вчерашние «большие» родители наших одношкольников, как, впрочем, и родители просто, оказались репрессированными; число «детей врагов народа» в нашей («элитной», по‑теперешнему) школе возросло в геометрической прогрессии.

Страх стал вечным спутником нашей жизни. Это был страх даже не сумы и тюрьмы, а гнетущей несвободы, зловещей иррациональности судьбы. Он будет постоянным коэффициентом жизни до конца диктатуры.

Школу принято не любить, тем более советскую школу. Но мы любили нашу конкретную школу № 110 им. Фритьофа Нансена на углу Мерзляковского переулка. Дрались, хулиганили, досаждали нелюбимым учителям, но знали, что школа защищает нас сколь возможно физически и морально, предоставляет нам «политическое убежище» на сквозняках неуютной эпохи.

Но я бы соврала, если бы сказала, что жизнь состояла из страха. Это была жизнь, наполненная увлечениями и развлечениями, культурой и физкультурой, которая еще не была ни чемпионским спортом, ни фитнесом, ни даже обязательным значком ГТО, а просто образом жизни.

Разумеется, «мы» – как школьные, так и внешкольные – были очень разные. Были среди нас запойные читатели и практические мечтатели об Арктике, театралы и любители точных наук, прообразы «золотой молодежи», Лолиты и даже воры; были и «комсомольцы, беспокойные сердца» – иные погибнут на фронте (немонументальный памятник «Моим одноклассникам…» стоит в переулке, у нашего старого здания).

Все же в самом общем виде можно сказать, что «мы» идентифицировали себя по культуре, которая еще была разнообразна, многослойна и, при всей бедности нашей жизни, предоставляла множество возможностей для выбора.

Самоидентификация по культуре, кстати, и станет в послесталинские времена отличительным признаком советского среднего класса.

Впрочем, если быть точной, то надо сказать, что вернуться в 30‑е годы меня побудила работа над фильмом «Обыкновенный фашизм», еще точнее – ежедневные многочасовые просмотры немецкого документального материала. Короткие замыкания сходства иногда просто сбивали нас с ног. Сегодня это общее место, почти пошлость, но мы добывали свое знание вручную – из артезианских глубин тысяч и тысяч метров нацистской хроники.

Писать об этом тогда было нереально: архивы на «спецхране», СМИ на замке.

Писала я тогда – и то благодаря «Новому миру» Твардовского – о текущих 60‑х. Не о «холодной войне» и молодежных движениях, которые занимали политологов, а об артефактах того, что можно назвать духом времени, – о подвигах путешественников, которые еще не стали «рекордами» из книги Гиннесса; об «исполняющем обязанности» героя Джеймсе Бонде, об амоке «безмотивных» убийств, о мифологии НЛО, об анатомии сенсации – они составили книжку «Герои безгеройного времени».

Когда манящие огни, дым и копоть молодежных революций осели, оказалось, что изменились не политические системы, а весь образ жизни.

С «перестройкой», когда начали открываться архивы, обращение к 30‑м годам стало реальностью. По опыту 60‑х из истории культуры я стала выбирать артефакты, которые могли бы бросить свет на повседневную жизнь и дух времени – времени зубов дракона. Иные сюжеты были поначалу опробованы как доклады на конференциях, отечественных и международных, и только потом приняли форму статей.

От грубой схемы интерес мой все больше смещался в сторону тех флуктуаций, которые возникали в пробелах и пазухах наложенной на жизнь идеологии. Тем более на нашу пресловутую ментальность, которая противится всякой формализации – в иных обстоятельствах это оказывается спасительно.

110‑я школа была памятной, но далеко не единственной нишей в унифицирующем советском строе. В антирелигиозной стране были целые отрасли, куда можно было уйти как в монастырь (искусство перевода или чистая математика, например, – это, кстати, обеспечивало их уровень).

С другой стороны, мне было интересно копать на самых затоптанных местах вроде любимых фильмов Сталина. Даже там не все казалось однозначно – я рылась в архивах до посинения. Советские люди оказывались не равны себе, а их судьбы и вовсе не адекватны направлению их жизненного пути, приближаясь к абсурду.

Разумеется, вектор движения от привычных представлений в сторону неявного не был моей привилегией. За истекшие годы Колумбами архивов был открыт (и опубликован) целый континент документов «проклятых 30‑х» – низкий поклон этим людям. Историческая наука не стояла на месте, открывая за простым – сложное, за сходным – разное, за знакомым – неизвестное.

Подвергнутым сомнению оказалось даже само понятие «тоталитаризм», предложенное некогда Ханной Арендт. Содержательное сравнительное исследование сталинизма и нацизма, выполненное коллективом авторитетных ученых, так и называется: «За рамками тоталитаризма» (Beyond Totalitarianism, 2009).

Но, как сказано у Шекспира, «роза пахнет розой, / хоть розой назови ее, хоть нет». Прогресс науки прогрессом, а я еще слишком хорошо помню, как пахнул тоталитаризм, хоть розой назови его, хоть нет. Мое знакомство с ним почерпнуто не только из документов времени, но и из опыта долгой жизни.

Кажется, Марку Твену принадлежит афоризм, что опыт ничему не учит и, если вы один раз упали с колокольни, то в следующий раз вам это не поможет. Не знаю, интересны ли кому‑нибудь, кроме специалистов, далекие и шершавые 30‑е годы. Но падение с колокольни не перестает быть любимым спортом человечества.

Часть первая

Марш энтузиастов, или От сумы и от тюрьмы…

30–40‑е: частный сектор в эпоху диктатуры

Статья эта была написана экспромтом, когда нас, сотрудников Института кино, в памятном начале «перестройки» не только пригласили на симпозиум по советскому кино в Лондон, но и выпустили из клетки. У меня был готов доклад на заявленную тему («Фильмы „холодной войны“»), но я вдруг поняла, как мало представляет себе реальную повседневную жизнь в сталинское время наша «приглашающая сторона». Да и мои молодые коллеги тоже. Как ни читай документы, но «бонна» с немецким языком, как и «холодный сапожник» за углом, – достояние опыта, а не постановлений и указов. Тогда я срочно написала род введения в тему, которое позже опубликовал журнал «Искусство кино». Пусть и здесь оно послужит преамбулой к разговору об этих ставших почти древней историей годах.

Почему 30–40‑е годы? Я выбрала это время потому, что в нем многое коренится, и потому, что многое в нем остается не только не изученным, но даже и не замеченным.

Наш советский народ пережил жесточайшую диктатуру. Эта диктатура имела одну особенность: она осуществлялась при энтузиазме большинства. Можно смело сказать, что это было заблуждение утопического, мифологизированного сознания. С точки зрения этого сознания, 30–40‑е годы были годами повального торжества идейности, скажем иначе: идеологической индоктринации, коллективизма и унификации. 30‑е считались своего рода «золотым веком» советского образа жизни, культуры, искусства социалистического реализма.

На пороге новых времен 30‑е подверглись таким же яростным нападкам как раз потому, что образ их, характеристика в общественном сознании остались неизменными, хотя и с обратным знаком: унификация, индоктринация, дегуманизация. В самом общем виде – с птичьего полета – это так и есть. Но как человек, заставший это время (хотя и в детстве), как человек, переживший затем многие периоды нашей истории, я не устаю задавать себе «детские» вопросы.

Почему при почти нулевой общественной морали (раскулачивание деревни, процессы «врагов народа» в городах) личная мораль была несравненно выше, чем сегодня?

Почему люди, которым почти ничего не платили за труд, работали не за страх, а за совесть?

Почему при общей несвободе могли (если их прямо не убивали) найти свою «экологическую нишу» Платонов, Булгаков или Зощенко, Шостакович или Прокофьев, мог быть удивительный расцвет театра и музыки?

Как свидетель этого времени, хотя и из‑под стола (или с точки зрения лягушки, как говорят в живописи), я высказываю предположение, что 30‑е годы не были конечным продуктом диктатуры и ее «золотым веком». Что, напротив, это было переходное время, когда революционаризм 20‑х стал преобразовываться в прагматическую, практическую сталинскую диктатуру – Большой террор, как его называют историки, но быт и культура, пережившие радикальную ломку, все еще сопротивлялись унификации, сохраняя неоднородность, негомогенность, многоукладность, которая внешне упростилась только после войны, когда наступила ждановщина. Зато многоукладность 30‑х несла в себе возможности для будущих перемен.

Таково краткое объяснение темы.

Культурная ситуация в СССР 30–40‑х годов обычно изучается в рамках господствующей тоталитарной доктрины, закрепленной организационно Первым съездом советских писателей и созданием Союза писателей, теоретически же – формулировкой нормативного постулата социалистического реализма, распространяемого на все виды искусства. Номинально постулат соцреализма был господствующим: он составлял основу преподавания в школе и в вузе, служил критерием для работы издательств и журналов, для многочисленных «госприемок» произведений изобразительного искусства, спектаклей, фильмов и прочее. На уровне институции – будь то органы государственного управления (Комитет по делам искусств), партийное или общественное руководство (творческие союзы) – идеология «заказывала» ту культуру, в которой была заинтересована. Но действительно ли идеология охватывала всю область культуры, реально функционирующей, бытующей в обществе?

Кажется, Герцен заметил, что от дурных российских законов есть лишь одно спасение: такое же дурное их исполнение. Это в полной мере относится к области идеологии. Она могла заказывать культуру «на входе» и контролировать ее «на выходе», но реальное бытование культуры в обществе лишь отчасти подчинялось этому диктату. На самом деле оно было многослойней, многосложней, «плюралистичнее», как принято сейчас говорить. Напомню: даже официально советское общество считалось классовым до самой сталинской Конституции 1936 года. Если быть ближе к практике, то правильнее назвать его многоукладным. Шли мощные процессы миграции: насильственной (раскулачивание) и естественной, географической и социальной (урбанизация). Русская деревня начала тот исход в город, который к сегодняшнему дню почти обезлюдил ее. В процессе формирования советской партократии еще наличествовало множество переходных микросостояний. Вчерашние крестьяне шли на заводы, и они же учились в техникумах вместе с детьми служащих, которых не брали в университеты за происхождение: они должны были «провариться в рабочем котле» – получить высшее образование было легче рабочему или крестьянину. Из раскулаченных оседали в городах домработницы, без которых нельзя представить себе быт 30‑х. Эти советские Арины Родионовны приносили в дом свои представления. В годы воинствующего атеизма водили детей в церковь, даже крестили их тайком. С другой стороны, лишенцы – то есть люди, лишенные прав состояния за не‑рабоче‑крестьянское происхождение, – шли работать в учреждения, принося туда свою «старую» культуру. Воспитание детей, казалось бы, целиком отданное советской школе, не ограничивалось деревенскими сказками и религиозными привычками домработниц и нянь. Так же широко распространены были в быту детские группы с иностранными языками, которые держали дамы «из бывших».

Обычная советская женщина, жена и мать, работая по восемь – десять часов в сутки, не имела времени ни на быт (очень трудоемкий), ни на детей, и нуждалась в помощи домработницы и «бонны», которая гуляла с детьми и обучала их языку (самым распространенным в моем детстве был немецкий; мы не только читали, но и писали еще готическим шрифтом). Уроки музыки и языка были так же типичны, как домработницы. В быту оставалось немало сфер частного обслуживания, коль скоро государственная сфера была низкого уровня или вообще отсутствовала. Платья шили (чаще перешивали из старого) частные портнихи, обувь чинили частные сапожники. Молоко, сметану и прочее молочное возили в город пригородные молочницы. Овощи покупались на рынке (Москва, как и прочие большие города, еще окружена была кольцом огородничества).

Огосударствление быта было таким образом далеко не полным: он весь был пронизан частным сектором еще долго после отмены Новой экономической политики.

Менялся состав партийного и советского руководства: на смену революционерам с подпольным стажем приходили выдвиженцы – люди из глубинки, выдвинувшиеся на борьбе с троцкизмом, – вертикальная мобильность была высокой.

Общество во всех направлениях было пересечено маргинальными состояниями, малыми стратами, которые к тому же вынуждены были сосуществовать в условиях коммунальных квартир, где соседей не выбирали (кроме разве случаев «самоуплотнения»: Эйзенштейн жил в одной из комнат бывшей огромной квартиры доктора Штрауха, отца своего сотрудника).

Журнал «Моды сезона», № 1, 1930 год.

Так же, как социальные состояния, был взболтан быт. Деревня принесла в город свои «завалинку» и «пятачок» – коллективные формы времяпрепровождения с гармошкой и плясками. Утопический социализм реализовался кое‑где в виде конструктивистских клубов, домов‑коммун (которые, впрочем, очень скоро стали общежитиями), фабрик‑кухонь. При этом быт был оснащен главным образом остатками дореволюционной предметной среды – в деревне больше, чем в городе, в провинции больше, чем в столице.

Можно сказать, что жизнь в 30‑е годы была морально безбытна (по крайней мере, с точки зрения ценностных ориентаций), но в любом случае материально‑предметная среда составляет часть культуры, формирует эстетические представления если не на сознательном, то на более глубинных уровнях. Каким бы футуристическим, устремленным к будущему ни было сознание, чувство ценит привычное и канонизирует знакомое.

Теоретическое устремление в будущее и практическая укорененность в прошлом составляли один из многих парадоксов общественного сознания 30‑х годов.

Это относилось не только к предметному быту. Таким же парадоксом был зияющий разрыв между чрезвычайно высоким уровнем личной нравственности (честность, творческое отношение к труду) и неслыханным цинизмом общественной жизни. Дело здесь не только в слепой вере, энтузиазме, как и не только в страхе. Дело все в той же двойственности – теоретической устремленности в будущее и практической укорененности в традиционно‑христианской морали («не укради», «не убий»), которая, в свою очередь, гораздо консервативнее сознания. Для понимания этого реального противоречия введем понятие морально‑нравственного пласта, который истощается постепенно.

И наконец, круг чтения. Домашние и публичные библиотеки хранили наслоения разных эпох, в том числе 20‑х годов (тома знаменитого издательства Academia, переводная беллетристика издательства «Земля и фабрика» и проч.). Но основную часть библиотек составляли дореволюционные издания (на рубеже веков в России бурно развивалось книгопечатание и журнальное дело, что позволило собирать книги людям и среднего достатка) – немалое их количество сгорит в печах в войну. Таким образом, вектор читательского (и культурного) интереса мог быть обращен в разные направления.

Поэтому, прежде чем говорить о культурных ориентациях, введем еще одно понятие: материально‑культурный пласт. Экология культуры (как и природы) зависит от многосоставности, культурный пласт был во многом деформирован, нарушен революцией[4], но одновременно он был ею существенно наращен, приумножен, не говоря уже о том, что взболтанность быта сделала его в каком‑то смысле и более обозримым.

В 30‑е годы пласт этот, во всяком случае, был настолько же менее истощен, как и природные ресурсы страны.

На перекрестках поколений, на изломах социальных страт культура функционировала не только радиально – от идеологического центра через образовательную, воспитательную системы (сеть партпросвещения, всякого рода кружки и программы, например, комплекс ГТО, пресса и проч.), но и точечно. На самом деле автономия микроинституций (от детских групп, детских ленинградских журналов «Ёж» и «Чиж», отдельных школ, кружков театральной самодеятельности до таких образований, как гуманитарный Институт философии, литературы и истории (ИФЛИ) и полуразгромленные научные школы) была в начале 30‑х еще сравнительно высока и убывала постепеннее, чем хотелось бы тоталитарной власти (отсюда идеологические кампании – например, разгром формализма в середине 30‑х).

Таким образом, культура 30‑х не была убогой: она была богатой, многослойной, многосложной. Унификация (в том числе унификация восприятия) еще не была состоянием: она была процессом, растянувшимся практически до конца брежневского периода. Внутри этого процесса на бытовом и личностном уровне, помимо деклараций и манифестов, функционировали весьма различные ориентации.

Заметна была эскапистская традиция, обращенная к началу века и к идеалам классики, – она еще воплощалась в живых людях, носителях культуры, в музеях и театрах (Художественный, Малый). Пульсировала еще «жизнеустроительная» традиция полуразгромленного авангарда с ориентацией на новые формы быта, на революционное искусство (Театр им. Мейерхольда, великое монтажное кино).

В моем поколении, как ни странно может показаться, резко возросло отталкивание от революции – не от ее культурных форм (в живописи или музыке), а от ее идей. Это был своего рода неоэскапизм в Серебряный век. Возможно, это было результатом культурной автаркии – мы искали «другое», и заметное западничество нашего чтения тоже было уходом в «другое».

И конечно, существовала очень разветвленная низовая «мещанская» культура со всеми ее атрибутами – от гармошки и ковриков с лебедями до романов Вербицкой, и эта культура лишь постепенно и неохотно сливалась с официальной масскультурой, оказывая на нее постоянное давление. Она, как выяснилось, была весьма устойчивой.

Лишь на этом очень неоднородном фоне можно рассматривать становление официальной культуры 30–50‑х годов. Смена авангардной парадигмы, которая носила, кстати, глобальный характер, происходила в СССР с поправкой на насильственный ее характер. «Предлагаемыми» обстоятельствами стали автаркия, экономическая и культурная (была создана уникальная конструкция «железного занавеса»), и монополизация (в частности кино).

Культура 30‑х, начав формироваться на излете 20‑х – естественным, а потом и насильственным образом, – была ориентирована на стабилизацию, в дальнейшем дополненную реставрацией (оксюморон «сталинский ампир» – не случайность).

Планетарность и жизнестроительство, разрыв с прошлым в пользу утопии будущего, деконструкция и поиски новых форм, плюрализм и конкуренция «измов», свойственные культуре авангарда, уступали место прагматике (воплощение идеи имперской государственности), единству метода (соцреализм), опоре на прошлое (на классическое наследие, поиски национальных корней), на идеал красоты, на общедоступность, сюжетность, на образ «живого человека».

Москва. ЦПКиО им. М. Горького. Теннисисты, 1930‑е гг.

В искусство шаг за шагом внедрялась государственная иерархия. Для актеров были введены звания: заслуженного артиста республики (1931), потом народного СССР (1936); для деятелей культуры установлены были Сталинские премии разных степеней (1939–1940). Маяковский – уже мертвый – получил официальный статус «лучшего и талантливейшего» поэта эпохи (согласно резолюции Сталина на письме Лили Брик); 100‑летняя годовщина со дня смерти Пушкина в 1937 году была отмечена с государственным размахом[5]. Художественный театр (до конца 20‑х сохранявший экономическую форму «товарищества») стал не только «государственным» и «академическим» (в 1920‑м), но и эталонным театром страны. Система Станиславского была интегрирована в рамки соцреализма. Зрелищные искусства были вообще фаворитами времени: они составляли фасад эпохи.

Это было время действительного расцвета Большого театра: обе труппы, балетная и оперная, обеспечивали спектакли блестящими составами хотя бы потому, что о заграничных гастролях – не то что об эмиграции – и слуху не было. Установка на государственность, державность если и не способствовала модернизации этих придворных жанров, зато оказалась благоприятна для большого стиля (М. Семенова в балете, М. Рейзен в опере). Премии музыкантам‑исполнителям на меж дународных конкурсах подтверждали этот большой стиль (Э. Гилельс – фортепиано, Д. Ойстрах – скрипка). Державным был дирижерский почерк Е. Мравинского. Исполнительское мастерство, в свою очередь, было фаворитом эпохи.

Национальные республики – вне зависимости от традиций: христианских, мусульманских, западных или восточных, – должны были повторять ту же пирамиду: если национальная культура не знала оперы и балета, их выращивали подобно гомункулусу в колбе. В драматическом театре разноязычные и разноконфессиональные культуры находили общее через Шекспира, «созвучного», как тогда говорили, эпохе («Отелло» стал национальной классикой для восточных культур от Кавказа до Средней Азии). Это, разумеется, лишь примеры.

Возвращение воинских званий – маршала (1935), генерала (1940), – возрождение мундиров, погонов, ритуалов маркировали возрождение имперской идеи.

На уровне «живого человека», возвращенного искусством 30‑х, это означало, что его интересы должны были совпадать с интересами государства, гармонизироваться с ними, если они совпадали не вполне; быть пожертвованными, вплоть до жертвы собой, в случае государственной необходимости.

Любое противоречие с объявленными интересами, несовпадение или даже уклонение были конституированы в универсальной фигуре «врага народа», который, согласно известной формуле Горького «Если враг не сдается, его уничтожают», подлежал физическому уничтожению. Таков был несложный, но емкий алгоритм искусства 30‑х годов.

При этом не надо забывать, что этот алгоритм не родился готовым из головы Зевса, а вышел из горнила так называемой «перековки»; что на общечеловеческой скале доблестей, подвигов и славы способность жертвовать собой (и другими) во имя высшего всегда была одной из самых притягательных, державность же обольстительна для художественного воображения, так же как и зло.

Таковы были – в самом общем виде – параметры официальной культуры.

Будучи заведомо и государственно иерархической (артисты академических театров получали большую зарплату, чем просто театров, артисты со званием – больше, чем просто артисты), культура эта была тем не менее ориентирована на идею общедоступности и в этом смысле – равенства. Люди жили скученно, в коммунальных квартирах; специализированное «снабжение», даже после отмены карточной системы (тоже ранжированной – ГОРТ «а» и ГОРТ «б»[6]), существовать не перестало. Но теоретически все имели равные права. Идея равенства осуществлялась через механизм своего рода представительства, сформулированный словами популярной песни: «Когда страна быть прикажет героем, / у нас героем становится любой».

Слеты колхозников‑ударников, стахановцев проходили в Кремле. Участники получали возможность приобщиться к балету и опере. Лучшим «представителям народа» – будь то полярники, летчики, музыканты‑лауреаты, стахановцы – могли быть пожалованы автомобили и отдельные квартиры. Высотные здания и послевоенная застройка улицы Горького (ныне Тверская) в свою очередь демонстрировали строительство жилья для народа. Для демонстрации лучших достижений колхозов была возведена Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ, впоследствии ВДНХ, потом ВВЦ, ныне опять ВДНХ) с ее отраслевыми и национальными павильонами.

Колхоз «На пути к коммунизму», 1930 год.

Метод социалистического реализма (сущее плюс должное) подсказывал способ без надрыва сравнивать искусство с реальностью: мощь державы и уровень «лучших представителей» олицетворяли всех и каждого. Это была представительская, символическая культура, компенсаторный механизм которой работал с завидным КПД.

На самом деле никаких единства и гомогенности культуры (как бы узаконенных Первым съездом писателей), разумеется, не было. Как сказано, культура 30–50‑х годов не ограничивалась официозом. Как всякая система, она была структурирована вдоль и поперек, по горизонтали (искусство, наука, зрелище, дизайн, мода, комфорт), но и по вертикали, внутри каждой из подсистем. Предоставлял ли Театр им. Мейерхольда бесплатную «полосу билетов» рабочим‑ударникам, брал ли МХАТ шефство над заводом, реальное общество реально разделялось на культурные страты, которые потребляли свою культуру (в том числе самую «высокую»), и эта своя культура, как и во все времена, выполняла множество разных функций: эстетическую и эмоциональную, социализирующую и эскапистскую, информативную, компенсаторную, престижную и какую угодно еще, а отнюдь не только агитационно‑мобилизационную и, хуже, очковтирательскую, как иногда кажется в условиях «пост».

И еще: она просто помогала выживать – каждому своя культура, в точности по старому рецепту Козьмы Пруткова:

С ума ты сходишь от Берлина;

Мне ж больше нравится Медынь.

Тебе, дружок, и горький хрен малина;

А мне и бланманже полынь.

Здесь уже вступали в дело факторы индивидуальные: семейные традиции, образовательный ценз, случайности окружения, возможности получения и проч.

Разумеется, все эти субкультуры вели полулегальное существование на границах культуры официальной; если у них и не было «самиздата», то была своя «неформалка», порой курьезная. Например, у нас в школе учился пасынок Булгакова Женя Шиловский, поэтому мы имели возможность на уроках читать под партой «Белую гвардию» в заграничном, рижском, издании, не говоря уже о «Роковых яйцах» в советском издании. «Дни Турбиных» Булгакова в Художественном театре были любимым спектаклем, мы смотрели его по многу раз (кстати, благодаря тому, что Сталин тоже любил этот спектакль и в 1932 году велел его восстановить).

Другая «неформалка»: после войны мой учитель в Театральном институте Абрам Эфрос, знаменитый искусствовед, знакомил нас с эмигрантскими уже стихами Марины Цветаевой, Владислава Ходасевича и других поэтов. Собственная его судьба была в этом смысле тоже нестандартна. В первые послереволюционные годы он был экспертом по закупке картин в крупнейшей Третьяковской галерее и получил от Ленина собственноручный мандат на приобретение искусствоведческой литературы за рубежом за государственный счет. К нашему времени он давно уже был в опале (отчего и попал к нам в Театральный, где почти все были «бывшие»). Меж тем ленинский мандат никто не смел отменить, и Эфрос исправно каждый год получал каталоги французских издательств, отмечал нужное, и ему присылали дорогие альбомы из Парижа. По этим книгам он знакомил нас с современным искусством Запада, а потом, когда и наш оазис был разогнан и он остался вообще без работы, изредка продавал эти альбомы, чтобы жить.

Таковы были парадоксы и флуктуации советской действительности.

Конечно, все эти субкультуры были так или иначе деформированы тоталитарной культурой.

Приведу другой, сугубо личный, пример. Общеобязательность единой философии и эстетической теории научили меня (как и многих других в моем поколении) избегать философии и теории вообще, оставаясь «при факте», по слову Достоевского, а общие идеи искать в негу